Paul Lacroix. Sciences occultes. Extrait de l’ouvrage « Sciences & lettres au Moyen Âge et à l’époque de la Renaissance ». Deuxième édition. Paris, l’imprimerie de Firmin Didot et Cie, 1877, pp. 221-260.

Paul Lacroix. Sciences occultes. Extrait de l’ouvrage « Sciences & lettres au Moyen Âge et à l’époque de la Renaissance ». Deuxième édition. Paris, l’imprimerie de Firmin Didot et Cie, 1877, pp. 221-260.

Paul Lacroix [plus connu sous les pseudonymes de P. L. Jacob ou du Bibliophile Jacob (1806-1894). Érudit, polygraphe, il fut nommé conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal et a notamment rédigé le catalogue de la Bibliothèque de Soleinne.

Quelques publication parmi la multitude d’articles et d’ouvrages publiés sous son nom Paul Lacroix où des pseudonyme comme Bibliophile Jacob :

— Nœuds d’aiguillette — Extrait de « Le Moyen-âge et la Renaissance. Tome IV : histoire et description des mœurs et usages, du commerce et de l’industrie, des sciences, des arts, des littératures et des beaux-arts…s. l. d. Paul Lacroix », (Paris), tome IV, 1851, folio XX à XXI. [en ligne sur notre site]

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images, sont celles de l’article original. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 221]

SCIENCES OCCULTES

Origines de la magie. —Savants et philosophes réputés magiciens. —Différentes formes des sciences occultes. —L’onéirocritie. —Onéirocrites et devins. —La nécromancie. —Pratiques des nécromanciens —L’astrologie. —Astrologues célèbres. —La chiromancie. —L’aéromancie et autres divinations. —L’art angélique et l’art notoire. —Les sorts des saints. —La magie. —Évocation des bons et des mauvais génies. —Pactes avec les démons. —Magiciens célèbres. —Formules et cercles. —Encens et parfums. —Talismans et images. —L’envoûtement. —Les sagittaires. —Le mauvais œil. —Alchimie magique. —La kabale.—Les fées, lutins et esprits. —Les loups-garous. —Le sabbat.—Procès de sorcellerie.

oute illusion a son principe, dit le savant M. Ferdinand Denis dans un beau travail que nous allons essayer de reproduire en l’analysant ; toute science mensongère a son histoire. Pour comprendre dans leur ensemble les diverses branches de la philosophie occulte, ainsi qu’on l’envisageait au moyen âge, il faut dire un mot de la magie dans l’antiquité. »

oute illusion a son principe, dit le savant M. Ferdinand Denis dans un beau travail que nous allons essayer de reproduire en l’analysant ; toute science mensongère a son histoire. Pour comprendre dans leur ensemble les diverses branches de la philosophie occulte, ainsi qu’on l’envisageait au moyen âge, il faut dire un mot de la magie dans l’antiquité. »

Si nous avions à étudier ce vaste sujet en remontant aux sources primitives, il faudrait expliquer les formes magiques des Védasde l’Inde ancienne, telles que nous les a conservées la religion des Hindous ; il faudrait aussi pénétrer dans les mystères de la Kabale hébraïque. Bornons-nous à invoquer le témoignage de Diodore de Sicile, qui avait voyagé, du temps de Jules César, dans les contrées les plus lointaines de l’Asie et de l’Afrique, et qui nous révèle l’existence d’une tribu chaldéenne, composant une caste sacrée, vouée exclusivement à la culture des sciences occultes, et [p. 222] sans cesse occupée à découvrir, par l’astrologie et par la magie, les secrets de l’avenir. Le même historien nous apprend que les Assyriens avaient des devins et des augures, pour interroger le vol des oiseaux et pour faire des sacrifices aux dieux inconnus, bien des siècles avant que ces pratiques superstitieuses fussent introduites dans le culte des Romains. Pline, à son tour, emprunte à la tradition un curieux chapitre sur la magie, dans les temps homériques ; d’autres écrivains latins nous ont transmis un petit nombre de renseignements concernant la magie chez les Étrusques. C’en est assez pour démontrer que la magie antique, et surtout la magie orientale, fut le berceau des sciences occultes au moyen âge.

Les sciences occultes existaient, d’ailleurs, chez les anciens, quoiqu’elles ne fussent pas désignées sous ce nom générique qui comprend toutes les formes de l’art divinatoire, notamment l’astrologie et l’onéirocritie ; tous les modes d’évocation des esprits invisibles, bons ou mauvais, notamment la théurgie et la goétie ; tous les rapports matériels et spirituels des morts avec les vivants, c’est-à-dire la nécromancie; et enfin tous les moyens d’exercer un pouvoir surnaturel et ténébreux par l’influence des démons, c’est-à-dire la sorcellerie. Mais, au moment où le christianisme vint changer la face morale du monde, les premiers hérésiarques, qui, en embrassant la religion nouvelle, l’entraînaient dans le chaos des religions païennes, les gnostiques, les valentiniens, les carpocratiens, les basilidiens, qui se disaient les dépositaires de la sagesse des théosophes de l’Orient, et qui dénaturaient le culte chrétien par des mystères étranges, obscènes ou ridicules, paraissent avoir été les fidèles gardiens des préceptes de la magie antique ; ils ajoutèrent ainsi aux cérémonies de l’Église grecque une foule de pratiques secrètes, imaginées par les prêtres de Bouddha ou de Zoroastre, et qui ne manquaient pas de grandeur et de majesté.

C’est à l’époque où la gnose(science souveraine) florissait à· l’école d’Alexandrie, pendant le troisième siècle, qu’on voit apparaître deux illustres philosophes, Plotin (né à Lycopolis, en Égypte) et son disciple Porphyre (né à Tyr), qui posèrent en quelque sorte les bases de la nouvelle science magique, et qui peuvent être regardés comme les premiers démonographes du moyen âge. Plotin, véritable platonicien, était allé étudier [p. 223] en Perse et dans l’Inde la philosophie des Orientaux, avant de venir à Rome enseigner le mysticisme et le panthéisme : il rassembla, dans un ouvrage intitulé les Ennéades(c’est-à-dire Recueil de neuf livres), tout un corps de doctrine, que Porphyre compléta en le commentant, et qui renferme un choix des traditions merveilleuses de l’art sacréde l’Orient.

Fig. 151. —Druide portant le croissant du sixième jour de la lune,

et druide sacrificateur d’après un monument romain du IIe siècle.

Après eux, Jamblique (né à Chalcis, vers 300 ), qui sortait aussi de l’école d’Alexandrie, trouva une forme systématique pour réunir la théurgie à la magie, ces deux auxiliaires de l’art sacré. Eunape, Eustathe, l’empereur Julien lui-même, s’attachèrent au système de Jamblique, qui, en évoquant les mystères religieux de l’ancienne Égypte, a écrit une sorte d’évangile pour les thaumaturges et les magiciens. Jamblique avait donné, pour ainsi dire, la physique du règne des démons ; Proclus, dans le siècle suivant, en donna la métaphysique. [p. 224]

La révolution qui s’opère alors dans la philosophie néo-païenne va faire converger vers le même but les aspirations et les tendances des esprits ardents et curieux, qui, après s’être appliqués à découvrir les secrets de la création et de l’existence terrestre, cherchent en dehors de la nature matérielle une source de satisfactions idéales que leur refuse le monde réel. Ce sont les yeux de l’âme qui s’ouvrent aux clartés des sphères divines, et l’intelligence humaine se passionne pour les sciences occultes, qui la mettent en rapport avec les intelligences supérieures du monde invisible. Ainsi, d’une part, se manifeste un mouvement scientifique, résultant des audacieuses spéculations de quelques savants, qui s’efforcent de sonder les arcanes de la philosophie ; d’autre part, se révèle et se développe, parmi les populations grossières et naïves de l’Europe, un goût instinctif pour le merveilleux, né des légendes locales, un désir vague de marcher vers l’inconnu, une fiévreuse impatience d’assister à des évocations terribles, enfin un criminel espoir d’obtenir l’intervention des démons, qui disposaient d’un redoutable pouvoir, reconnu par le christianisme, et qui ne tardèrent pas à devenir les agents dociles d’une magie populaire, plus active, plus vivace, plus menaçante, que celle des philosophes de l’école d’Alexandrie. Cette nouvelle magie avait pris naissance non-seulement dans les superstitions des races celtiques, mais encore dans les sombres mystères des mythologies septentrionales. C’était une espèce de religion ténébreuse et sauvage que les peuples du Nord et certaines hordes asiatiques avaient importée dans la Germanie et dans les Gaules (fig. 151 ), avec leur culte barbare et leurs dieux sinistres, en effrayant, par des rites sanguinaires et des incantations magiques, les habitants primitifs de ces contrées encore remplies des riants et poétiques souvenirs du paganisme. On a dit, avec raison, d’un des plus anciens monuments de la langue scandinave, nommé le Hava-mal, qu’il contenait en germe la plupart des idées superstitieuses qui devaient, en se mêlant avec les théories magiques de l’Orient et de l’antiquité, créer la sorcellerie du moyen âge.

Les sciences occultes restent longtemps dans l’ombre et s’élaborent en silence, loin de la tutelle des écoles ecclésiastiques, mais sous l’influence des traditions populaires, qui avaient conservé les formules mystiques et divinatoires en usage chez les Chaldéens, les Grecs et les Romains, et qui [p. 225] associaient aux lugubres réminiscences du Valhalla d’Odin les gracieuses rêveries des bardes de la Bretagne. Le moyen âge mit en œuvre tous les éléments de l’art sacré et de la science magique, empruntés à tant de pays divers, à tant d’âges différents, en les combinant avec les croyances mahométanes que les Arabes avaient importées en Espagne. Il y eut, en effet, dès le onzième siècle, dans la péninsule Ibérique, des écoles sarrasines, où l’on enseignait publiquement les sciences occultes, qui servaient à découvrir les merveilles du monde surnaturel. On a cru longtemps, d’après l’opinion des démonographes, que l’illustre Gerbert,

Fig. 152. —« Comment Alexandre se bataille À gens qui ont testes semblables

Fig. 152. —« Comment Alexandre se bataille À gens qui ont testes semblables

À cheval et getent parmi la bouche fumée. »

Miniature d’un ms. du XIIIe siècle, n° 11,040. Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles.

né à Aurillac, en Auvergne, qui avait achevé ses études chez les Arabes d’Espagne, à l’école de Cordoue , avant d’être élu pape sous le nom de Sylvestre II (999), ne devait son élection qu’à un pacte mystérieux qu’il aurait fait avec les démons. Il serait superflu de réfuter une telle folie ; mais il faut seulement constater que, deux siècles plus tard, la langue arabe était, pour ainsi dire, la clef et le premier instrument d’étude pour pénétrer dans le sanctuaire des sciences cachées.

C’est là peut-être ce qui amena, dans les écoles chrétiennes et même dans les écoles monastiques, l’introduction secrète de cette langue, si peu répandue en Europe et si peu usuelle. La plupart des savants qui s’occupaient de ces sciences ténébreuses, proscrites, condamnées par l’Église, [p. 226] apprenaient l’arabe, comme l’hébreu et le syriaque, qu’il fallait connaître également pour s’initier aux mystères de la Kabale. Voilà pourquoi quiconque savait l’arabe ou l’hébreu était soupçonné de magie et passait bientôt pour sorcier. Depuis Plotin et Porphyre jusqu’à Cardan et Paracelse, pas un homme éminent n’a aidé aux progrès de la science, pas un esprit audacieux n’a pu accomplir quelque grande découverte scientifique, sans acquérir la dangereuse réputation de magicien, sans mériter le titre de sorcier, titre funeste, qui, en s’attachant au nom d’une noble victime de la science, troublait son repos, interrompait souvent son travail et mettait quelquefois en péril sa liberté ou sa vie. Raymond Lulle, Albert le Grand, Roger Bacon, Vincent de Beauvais, et tant d’autres, après avoir composé un si grand nombre d’ouvrages remarquables sur la philosophie scolastique, ne furent pas à l’abri de ces soupçons, de ces persécutions, de ces injustices. L’encyclopédiste toscan Cecco d’Ascoli, que ses études kabalistiques avaient signalé aux défiances de l’inquisition, se vit accusé d’entretenir un commerce coupable avec le diable et fut brûlé vif, à Florence, en 13 7.

Les sciences occultes avaient pris un singulier développement, à l’époque où le besoin de savoir donna l’élan à toutes les forces intellectuelles du moyen âge. C’était la période des grandes encyclopédies, qui furent entreprises à la fois dans tous les pays où la renaissance des lettres s’annonçait avec plus d’ardeur que d’éclat. Ces encyclopédies n’avaient pas manqué de donner place, parmi le vaste ensemble des sciences divines et humaines, à la philosophie hermétique, à l’astrologie judiciaire, à la théurgie et aux autres branches de la magie; mais, néanmoins, les sciences occultes n’étaient pas enseignées ex cathedra, c’est-à-dire dans les chaires des universités, où le pouvoir religieux exerçait toujours un droit illimité de surveillance et de répression. L’invention de l’imprimerie, au milieu du quinzième siècle, attribua tout à coup à l’enseignement écrit une liberté que l’enseignement oral n’avait jamais eue. Les sciences occultes en profitèrent, et, sans tenir compte des défenses et des condamnations de l’Église, le livre imprimé mit en pleine lumière ce qui avait été caché jusque-là, en fait de doctrines et d’expériences appropriées aux différentes espèces de magie. Ces publications eurent lieu, la plupart, sans péril pour les auteurs [p. 227] et pour les imprimeurs ; car l’Église catholique, en ce temps-là, se préoccupait plutôt de combattre les hérésies militantes qui s’attaquaient au dogme et à l’essence même de la religion. Cardan, Paracelse, Corneille Agrippa, Jean Reuchlin et tant d’autres philosophes, plus ou moins astrologues, démoniâtres et magiciens, ne furent pas même inquiétés, à cause de leurs écrits, que d’innombrables éditions répandaient partout; mais, dès le commencement du seizième siècle, quelques inquisiteurs, entre autres Henri Institor et Springer, dans leur Malleus maleficorum(le Marteau des maléfices), avaient dénoncé avec fracas la formidable

Fig. 153. —« Comment Alexandre et sa gent combatirent à une maniere

de serpens con apele cancres et les desconfirent. »

Miniature d’un ms. du XIIIe siècle, n° 11,040. Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles.

invasion de la sorcellerie , et invoqué contre ses adeptes l’application des lois pénales émanées de l’autorité ecclésiastique. Ce fut seulement vers le milieu de ce siècle que le pouvoir civil commença des poursuites contre les sorciers, et il fut encouragé, secondé, poussé et entraîné par les jurisconsultes, qui semblèrent d’accord pour faire une guerre implacable à tous les fauteurs, à tous les prosélytes d’une science illusoire, réputée criminelle, parce qu’elle participait aux œuvres des démons. Un de ces farouches magistrats, Pierre de Lancre, conseiller au parlement de Bordeaux, osa se vanter, dans son Traité de l’inconstance des mauvais anges et démons( 1613), d’avoir été plus impitoyable que l’inquisition, à l’égard des sorciers; et son contemporain, le philosophe politique Jean Bodin, [p. 228] énumérait froidement, dans sa Démonomanie ( 1580), les malheureux qui avaient été livrés au bras séculier, comme démonomanes ou sorciers, sous le règne des Valois. L’art magique devait disparaître et s’évanouir en fumée, le jour où, selon la poétique expression de Vico, « la Curiosité, mère de l’ignorance, devint mère de la vraie Science ».

Nous allons maintenant examiner, l’une après l’autre, chacune des principales divisions théoriques et pratiques de la philosophie occulte.

L’Onéirocritie(explication des songes, des deux mots grecs, oneiros, songe, krisis, jugement), ou l’Onéiromancie(divination par les songes ; manteia, prédiction), remonte à la plus haute antiquité. Les Égyptiens, les Hébreux, les Grecs avaient, en quelque sorte, réduit en corps de doctrine l’art d’interpréter les songes. Les traditions mystiques de cet art, qui s’était implanté dans toutes les religions païennes, et dont Aristote avait démontré la fausseté, se ravivèrent d’autant plus facilement au moyen âge, que les divines Écritures offraient bien des exemples de songes prophétiques, expliqués, réalisés, que l’Église de Jésus-Christ avait acceptés comme des faits indiscutables de l’histoire du peuple de Dieu. L’explication des songes ne semblait pas contraire à la foi catholique, puisque Synésius, évêque de Ptolémaïs au cinquième siècle, composa un traité des songes, dans lequel il a essayé de sanctifier par la pensée chrétienne les croyances des anciens, en faisant de l’onéirocritie une science d’observation individuelle, qui permettait de distinguer entre eux les songes naturels, les songes divins et les songes procédant du démon. Cette triple distinction de la nature des songes fut admise, comme règle fondamentale, dans l’onéirocritie du moyen âge. Cependant, un autre Père de l’Église, Grégoire, évêque de Nysse, qui avait plus de jugement et de sens moral que son contemporain Synésius, ne voulait voir dans les songes qu’un ébranlement passager de l’âme, provenant du souvenir des émotions récentes qu’elle avait ressenties. Il compare poétiquement le cerveau de l’homme, pendant son sommeil « à la corde d’une harpe » qui vient de rendre un son et qui vibre encore, alors même que le son a cessé de se faire entendre.

Quelles que fussent les répugnances de l’Église contre l’interprétation systématique des songes, les onéiroscopes de profession, ceux qui faisaient [p.229] de cette interprétation, condamnée par les papes et par les conciles, un art sacré ou diabolique, exerçaient impunément leur industrie malsaine, dans les palais des rois ainsi que dans les villes et les campagnes. Ils n’avaient rien à craindre de l’autorité civile et bravaient l’autorité ecclésiastique. Toutefois, dès le huitième siècle, le pape saint Grégoire II qualifiait de détestable la pratique divinatoire qui consistait à chercher des augures dans les visions de la nuit. Le sixième concile de Paris, tenu en 829, condamna donc définitivement l’art de conjecturer par les songes, comme entraînant des conséquences pernicieuses, et comme pouvant être assimilé

Fig. 154. —« Comment Alexandre se bataille as porcs qui ont grans

dens et a homes et femes sauvages qui ont vs mains. »

Miniature d’un ms. du XIIIe siècle, n° 11,040. Bibliothèque de Bourgogne, à Bruxelles.

aux superstitions les plus funestes du paganisme. Ces condamnations canoniques n’empêchèrent pas la divination par les songes d’être généralement pratiquée, au moyen âge, soit pour interroger l’avenir, soit pour découvrir des trésors cachés. Il n’existait point de traité spécial sur cette divination, avant celui que le célèbre médecin philosophe Arnauld de Villeneuve rédigea vers la fin du treizième siècle, et qui ne fut probablement pas très-répandu; car les adeptes de l’onéirocritie avaient intérêt à ne pas voir passer dans les mains de tout le monde les éléments techniques d’un art qu’ils exerçaient à prix d’argent. Ce ne fut qu’au seizième siècle que ce procédé de divination devint usuel et populaire, quand l’imprimerie de Venise eut publié l’Oneirocriticon(Exposition des songes, 15 18), écrit en grec et [p. 230} attribué à un philosophe d’Éphèse, nommé Artémidore, qui l’aurait composé sous le règne de l’empereur Antonin. Ce livre, traduit en plusieurs langues et souvent réimprimé, devint le manuel, le code des onéiromanciens, quoique le système d’Artémidore ne reposât sur aucune base scientifique ni même rationnelle. Par exemple, d’après ce système, quiconque voyait en songe sa chevelure abondante et soigneusement frisée pouvait compter sur la richesse; en revanche, le désordre des cheveux annonçait l’issue funeste d’une affaire. C’était un présage d’affliction que de porter

Fig. 155. —Vision de Charlemagne, d’après une miniature

Fig. 155. —Vision de Charlemagne, d’après une miniature

des Chroniques de Saint-Denis, ms. du XIVe siècle. Bibliothèque nationale de Paris.

une couronne de fleurs qui n’appartenaient pas à la saison. Dans cette théorie des songes, empruntée sans doute aux Orientaux, « les yeux se rapportent aux enfants, comme la tête au père de famille, les bras aux frères, les pieds aux domestiques ; la main droite, à la mère, aux fils, aux amis ; la main gauche, à l’épouse, à la fille ». Le savant Jérôme Cardan, peu satisfait de ces indications vagues ou incohérentes, essaya d’établir des lois nouvelles dans l’onéirocritie, et rangea les songes par catégories correspondant aux saisons, aux mois, aux heures où ils se produisaient. Mais le vulgaire, sans soupçonner qu’il fût l’écho inconscient du système, plus simple, sinon plus logique, de Pline dans son Histoire naturelle, s’en tenait à l’explication des songes par les contraires, ce qui fait le fond du [p. 231] petit livre populaire, sans cesse remanié et renouvelé depuis le seizième siècle : la Clef des Songes.

Fig. 156. —L’ymaige de dame Astrologie, avec les trois Parques ;

d’après une miniature du Traité de la Cabale chétienne, en prose,

par Jean Thénaud, cordelier d’Angoulême, ouvrage dédié à François 1er,

ms, du XVIe siècle, Bibliothèque de l’Arsenal, à Paris.

L’onéirocritie pouvait être, jusqu’à un certain point, innocente et inoffensive, en dépit de ses insanités superstitieuses ; mais il n’en était pas de même pour la Nécromancie (mot formé des deux mots grecs, nécros, [p. 232] mort, et manteia, divination, ou l’art de savoir l’avenir par l’évocation des morts), science imaginaire et terrible, qui avait imposé le nom de nécromanciensà ses redoutables adeptes. Cette science trouva d’autant plus de crédit, dans le moyen âge, qu’elle semblait, aux yeux d’un observateur superficiel, s’appuyer sur l’autorité des livres saints, en rappelant la terrible légende de la pythonisse d’ Endor, à qui le roi Saül demanda d’évoquer l’ombre du grand prêtre Samuel. Cependant les pratiques de cet art funèbre n’avaient pas toujours un caractère solennel et saisissant, puisque l’évocation des morts, dans certains cas, n’exigeait que de prononcer des paroles sacramentelles, tantôt grotesques, tantôt inintelligibles, la nuit, dans un cimetière ou dans une cave, à la lumière d’un cierge de cire noire. En d’autres cas, il est vrai, cette évocation s’entourait des plus horribles mystères, et le nécromancien avait recours à des œuvres de sang: un enfant était livré à la mort, et sa tête, placée dans un plat, au milieu des cierges allumés, devait, à l’heure consacrée, ouvrir la bouche et faire entendre une faible voix qui sortait de la tombe. Quelquefois l’évocateur ne faisait apparaître qu’un fantôme muet, qui, par un geste ou un regard, répondait à la question qui .lui était adressée. C’est ainsi qu’Albertus Grotus avait évoqué, à la demande de l’empereur Frédéric Barberousse, l’âme de sa femme, laquelle lui apparut, sombre et désolée, mais encore reconnaissable et revêtue des ornements impériaux. La nécromancie, cette antique science qui a dû naître dans les hypogées de l’Égypte antique, et qui a fourni tant de récits effrayants à la crédulité du moyen âge, avait fini par se confondre avec la sorcellerie.

Une autre branche de l’art divinatoire, que l’Europe vit fleurir avec éclat depuis les premiers siècles du moyen âge jusqu’à la fin du seizième siècle, ce fut l’Astrologie, cette science mystérieuse qui se liait intimement à l’astronomie, et qui parlait aux yeux aussi bien qu’à l’esprit, de telle sorte que les maîtres de la science consultaient la voûte céleste comme un livre immense où chaque étoile, ayant reçu le nom et la valeur d’une des lettres de l’alphabet hébraïque, traduisait en caractères ineffaçables la destinée des empires et des souverains, aussi bien que celle de tous les hommes, qu’on croyait soumis en naissant à l’influence des planètes (fig. 156). L’astrologie était la plus ancienne des sciences occultes, [p. 233]

LA SIBYLLE TIBURTINE

ANNONÇANT A AUGUSTE LA VENCE DE JÉSUS-CHRIST

L’Histoire du Monde, de Paul Orose, écrite à l’instigation de saint Augustin, mentionne la prophétie légendaire de la Sibylle de Tibur, relative à la naissance du Messie. Voici la note marginale qui correspond à ce passage dans le beau manuscrit de l’Arsenal, exécuté certainement dans l’atelier de Raphaël :

« Hœc Sibylla illa Tiburtina fuit, quœ de advenru Domini pronuntiavit dicens : Nascetur Christus in Bethlelen et annuntiabitur in Nazareth, regnante toro pacifico et habitatore quietis. Felix illa mater cujus ubera ilium collactabunt. Die nativitatis Christi monstravit Virginem in ulnis tenentern puerum ; nec postea voluit Dominus appeilari, humilem vitam ducens, ipse imperator Octavus Augustus. Locum ilium Aram cœli appellant. »

Voici la traduction de cette note intéressante :

« Ce fut cette Sibylle de Tibur, qui proclama l’avènement du Christ, en disant : « Le Christ naîtra à Bethléem et il sera annoncé dans Nazareth, comme régnant sur un trône pacifique et vivant en repos. Heureuse la mère dont les mamelles allaiteront cet enfant. » Le jour de la naissance du Christ, elle montra la Vierge tenant dans ses bras l’Enfant divin, et depuis lors, l’empereur Octave-Auguste, menant une vie plus humble, ne voulut plus être appelé Seigneur. Le lieu où la Vierge apparut à Rome, on l’appelle l’Autel du Ciel (l’Ara cœli).

[p. 233]

puisqu’elle venait de Chaldée, et que, suivant le témoignage des livres hébreux, elle se rattachait au berceau du monde. La nation juive, héritière naturelle de cette science primitive, en avait conservé pieusement le dépôt confié à ses docteurs. Un d’eux, Siméon ben Jochaï, auquel on attribue le livre fameux du Zohar, était parvenu, rapporte la tradition talmudique, à posséder une connaissance si prodigieuse des mystères célestes formulés par 12 disposition des astres, qu’il pouvait lire dans le ciel les lois de Jéhovah, avant qu’elles fussent imposées à la terre par leur divin auteur. On comprend que, sous l’empire de semblables rêveries, des esprits supérieurs, passionnés pour la science astronomique, durent modifier à leur gré, suivant leurs intérêts, une science dont ils étaient les plus hardis interprètes. De là sans doute la passion des juifs pour l’astronomie, qu’ils faisaient servir surtout à tirer des horoscopes et à prédire l’avenir. Voilà pourquoi les astrologues juifs eurent tant de crédit au moyen âge ; ils avaient accès chez les rois et chez les princes, qui les comblaient d’honneurs et de richesses, tandis que leur race avait à subir tant d’avanies et de spoliations.

Le célèbre géographe arabe Edrisi, qui fut le favori du roi de Sicile Roger II, dans la seconde moitié du douzième siècle, devait moins à la géographie qu’à l’astrologie la faveur dont il jouissait auprès de ce prince, et l’on a prétendu prouver que les deux tables circulaires d’argent, qu’il avait gravées, pour le roi, avec un art merveilleux, n’étaient pas un globe terrestre, mais bien une sphère céleste qui reproduisait les mouvements des astres et leurs conjonctions au point de vue astrologique. On sait avec quel empressement le roi de Castille Alphonse X, surnommé le Savant, au treizième siècle, prenait conseil des rabbins pour ses travaux d’astronomie et d’astrologie. Deux siècles plus tard, Jean II, roi de Portugal, que la reine Isabelle de Castille appelait l’homme par excellence, avait auprès de lui un juif, maître Rodrigo, qui perfectionna l’astrolabe et qui ne fut sans doute pas étranger au plan des grandes expéditions maritimes que son royal protecteur fit exécuter dans les Indes orientales, au moment même où Christophe Colomb découvrait, avec le secours de ses connaissances personnelles en astronomie, une quatrième partie du monde.

L’histoire du quinzième et du seizième siècle a gardé le souvenir d’un grand nombre d’astrologues, qui furent aussi renommés de leur vivant [p. 234] qu’ils sont ignorés aujourd’hui, quoiqu’ils aient tous composé des ouvrages curieux et souvent remarquables. Sans rappeler ici les nombreux faiseurs d’Almanachs et de Pronostications que le seizième siècle a produits, et parmi lesquels on est heureux de nommer François Rabelais, qui ne croyait que médiocrement aux oracles astrologiques, citons seulement Luc Gauric, ce docte prélat napolitain ( 1476- 1558) qui dressa l’horoscope des villes, des papes et des rois de son temps ; Simon de Phares, l’astrologue attitré du roi Charles VIII, qui a laissé une histoire manuscrite des plus fameux astrologiens ;Thiébault, médecin ordinaire et astrologue de François 1er ; Cosme Ruggieri, astrologue florentin, confident et favori de Catherine de Médicis, et enfin le plus célèbre de tous, Michel de Nostredame, dit Nostradamus (né et mort à Salon, en Provence, 1503- 1566), médecin ordinaire et astrologue de Charles IX. C’est le seul astrologue dont le nom soit resté populaire, grâce à son recueil de prédictions perpétuelles, renfermées dans des vers énigmatiques et barbares, qui avaient paru sous le titre de Quatrains astronomiques, et qu’on n’a pas cessé de réimprimer depuis avec celui de Prophéties.

L’astrologie judiciaire, qu’on appelait ainsi pour la distinguer de l’astrologie alchimique et de l’astrologie magique, n’eut de règles fixes qu’à partir du quinzième siècle; elle avait suivi longtemps les progrès de l’astronomie proprement dite, mais elle s’en éloigna dès lors pour multiplier ses théories imaginaires, en empruntant tous les jours aux sciences occultes certains procédés mystérieux et fantastiques.

D’après la théorie pure de l’art, les sept planètes, au nombre desquelles le Soleil était compris (ce nombre s’est bien augmenté depuis l’invention des lunettes télescopiques), forment, avec les douze figures du zodiaque, l’ensemble du système astrologique. Chacun de ces astres ou constellations gouverne, par son influence spéciale, soit un membre du corps humain, soit une personne humaine, soit un empire, et cette impérieuse relation des corps célestes avec les choses de la terre s’étend à tous les êtres et à tous les produits de la création. « Les fleurs sont à la terre comme les estoyles au ciel, fait-on dire au pseudo-Trismégiste dans la vieille traduction française; il n’y en a aucune parmy elles qu’une estoyle ne luy ait dit de croistre. » Albert le Grand, ou plutôt l’auteur anonyme du livre des Admirables[p. 235] Secrets, qui a été publié sous le nom de ce grand philosophe, nous apprend comment la planète de Saturne préside à la vie, aux sciences, aux édifices; comment les souhaits, les honneurs, les richesses, la propreté des vêtements dépendent de la planète de Jupiter ; comment la planète de Mars exerce son influence sur la guerre, les prisons, les mariages, les haines ; comment l’espérance, le bonheur, le gain viennent du Soleil ; comment l’amour et l’amitié sont sous l’influence de Vénus ; comment les maladies, les dettes, la crainte sont sous l’influence de Mercure, qui n’en est pas moins influent sur le commerce, tandis que la Lune occasionne les plaies, les larcins et les songes.

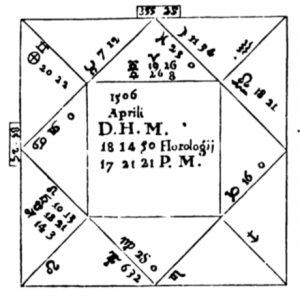

Fig. 157. —Spécimen d’un généthliaque,

ou horoscope astrologique, dressé au XVIe siècle,

Quant aux qualités intrinsèques des influences planétaires, elles sont caractérisées par les planètes elles-mêmes : le Soleil est favorable ; Saturne, triste et froid ; Jupiter, tempéré ; Mars, ardent ; Vénus, féconde ; Mercure, inconstant ; la Lune, mélancolique. Les jours, les couleurs, les métaux se trouvent également soumis à l’influence des planètes et des constellations. Mais, pour dresser un horoscope (fig. 157), quel qu’il soit, il faut d’abord observer avec soin quelles sont les planètes ou les constellations qui dominent au ciel, à l’heure précise où l’opération commence, et l’on examine, ensuite, à l’aide de calculs très-compliqués, les conséquences qu’on doit tirer des positions et des conjonctions astrales. Le point le plus difficile de la science consistait dans la détermination des maisons du Soleilet de leurs propriétés respectives. On avait divisé le jour en quatre parties [p. 236] égales, savoir : l’ascendant du Soleil, le milieu du ciel, l’occident et le bas du ciel ; ces quatre parties du jour étaient subdivisées en douze parties distinctes, qu’on appelait les douze maisons. On devine toute l’importance qu’on attachait, pour établir un horoscope, à déterminer dans quelle maison se montraient les astres, d’autant plus que ces maisons du Soleil variaient astronomiquement, selon les pays, les saisons et les heures diurnes ou nocturnes. Voilà pourquoi deux horoscopes, dressés simultanément par deux astrologues différents, et dans deux localités différentes, pouvaient et devaient être tout à fait contradictoires. Mais on n’en tenait pas compte, et les erreurs, les anomalies qui se rencontraient sans cesse dans les horoscopes, étaient attribuées aux astrologues, et non à l’astrologie, qui ne fut jamais mise en suspicion, jusqu’à ce que, dégagée de toutes ces folies superstitieuses, elle entra dans le domaine des sciences exactes, en se confondant avec l’astronomie.

Si l’homme a cherché dans le ciel l’interprétation de l’avenir, comme il avait cherché dans ses propres songes l’avertissement de sa destinée future, on n’a pas lieu d’être surpris qu’il ait interrogé son propre corps pour lui demander des révélations analogues. Dès l’antiquité, les Orientaux, en effet, avaient cru reconnaître que les lignes brisées et multiples qui rayonnent autour des sutures du crâne humain n’étaient autres que les traits d’une écriture mystérieuse, qui livrait le secret du sort individuel de chacun.

Le moyen âge fut donc amené naturellement à voir une écriture symbolique du même genre dans les nombreuses lignes, plus ou moins accusées, qui correspondent aux inflexions de la peau des mains. Cette science spéculative, appelée Chiromancie(du grec cheir, main, et manteia, divination), trouva encore plus d’adeptes que les autres sciences divinatoires et finit par s’allier à l’astrologie, en créant une quantité de systèmes qui ont été soutenus par des savants d’une valeur incontestable.

Les chiromanciens fondaient perfidement leur doctrine sur ce passage de I’Exode, reproduit presque textuellement dans le livre des Nombres, le Deutéronome, Isaïe, Jérémie et les Proverbes : « Ceci sera comme un signe dans ta main et comme un instrument devant tes yeux (ch. XIII , verset 9). » Mais l’Église ne se laissa pas abuser, elle mit la chiromancie [p. 237] au rang des superstitions qu’elle combattait avec le plus d’énergie. Ce n’est pourtant qu’au commencement du quinzième siècle qu’on voit se répandre en Europe cette superstition, qui n’avait pas cessé d’être en faveur en Orient. A cette époque, les Bohémiens, venus du fond de l’Asie (voy., dans les ·Mœurs et usages, le chapitre Bohémiens), apportèrent avec eux les anciennes traditions de la chiromancie et les propagèrent rapidement dans tous les pays où ils ne firent que passer. Dès l’apparition de la nouvelle science divinatoire, des esprits ingénieux s’en occupèrent, pour l’étudier théoriquement. Les uns reproduisirent, dans des traités spéciaux

Fig. 158. —Spécimen de la main gauche, avec les lignes et les dénominations horoscopiques. XVIe siècle

accompagnés de dessins ou de peintures, les types des mains marquées de lignes ou signes heureux et funestes ; les autres recherchèrent le rapport direct qui pouvait exister entre les diverses parties de la main humaine et les constellations célestes. Les uns et les autres trouvèrent et définirent plus ou moins de types de mains : Rumphilius en compta six ; Cornpotus, huit ; Indagine, trente-sept ; le nombre fut porté jusqu’à cent cinquante, par Corvaeus ; mais le curé de Milmonts, Jean Belot, devait plus tard réduire à quatre seulement ce nombre exagéré. Longtemps on discuta la question de savoir si c’était la main droite ou la main gauche (fig. 158) qu’il fallait interroger pour tirer un horoscope, On ne fut pas mieux d’accord sur la signification des lignes et des accidents de la main, qui avait [p ; 238] été pourtant soumise à des divisions et des subdivisions astrologiques, dans lesquelles on faisait intervenir les vertus et les influences des planètes. Il n’était pas jusqu’à la couleur des ongles, jusqu’aux taches blanches dont ils sont marqués quelquefois, que le chiromancien ne prétendît expliquer dans le sens divinatoire. La chiromancie devint de la sorte une science très-compliquée et presque mathématique.

Outre la chiromancie, le moyen âge adopta plusieurs modes de divination usités chez les anciens, et il en fit revivre, sous une forme nouvelle, quelques autres qui étaient signalés dans les écrits de l’antiquité grecque et romaine. Il eut ainsi, comme l’antiquité, son Aérornancie (divination par les phénomènes de l’air), son Hydromancie, sa Pyromancie et sa Géomancie (divinations par l’eau, par le feu et par la terre). L’histoire a souvent mentionné les images fantastiques que la crédulité de nos aïeux croyait découvrir au milieu du ciel, traversé par des météores ou éclairé par la lumière boréale (fig. 159 à 162). C’étaient des présages sinistres ou favorables, que les événements postérieurs se chargeaient de confirmer. On se servait aussi de vases remplis d’eau, où l’on plongeait les lames métalliques marquées de certains signes et qui, en faisant bouillonner le liquide, rendaient un son que l’opérateur savait entendre et interpréter. La Dactylomancie (du mot grec dactylos, doigt) se pratiquait au moyen d’un anneau, souvent constellé, qu’on suspendait par un fil au centre d’un vase de verre ou de métal, et qui frappait contre les parois du vase, en se balançant, un nombre de ‘coups dans lesquels on cherchait des pronostics ou des oracles. La Pyromancie, ou divination par le feu, variait en raison des substances qu’on lui donnait à consumer, et dont la fumée annonçait, par son intensité et sa couleur, ce qu’il fallait attendre de l’avenir : ainsi, quand on faisait rôtir une tête d’âne sur des charbons ardents, le mouvement rotatoire des vapeurs fétides qui s’en exhalaient prenait une signification prophétique. Quant à la Géomancie, qui servait à établir la correspondance des êtres matériels avec les esprits élémentaires, elle se liait aux plus sévères combinaisons de la Kabale.

Le moyen âge employait encore, pour lire dans l’avenir, d’autres procédés, qui semblaient avoir un caractère religieux et que l’Église ne condamnait pas moins, comme des superstitions coupables. L’Art angélique[p. 239] qui procédait par invocation à l’ange gardien ; l’Art notoire, qui s’adressait directement à Dieu, pour avoir la connaissance immédiate des

Fig. 159 à 162. —Images fantastiques vues dans le ciel au XVIe siècle. Fac-similé d’anciens dessins.

choses futures, ne formaient pas l’un et l’autre un corps de doctrines et se composaient seulement de quelques prières, de quelques cérémonies secrètes, en vertu desquelles l’opérateur croyait pouvoir acquérir la [p. 140] prescience divine. On avait osé attribuer à saint Jérôme deux livres où sont indiquées les pratiques de l’Art notoire et de l’Art angélique. D’autres livres prophétiques, auxquels on accordait une importance non moins respectable, étaient devenus populaires, par suite de l’usage général qu’on en fit, à partir du quinzième siècle; l’un, intitulé : Enchiridion Leonis papœ(Manuel du pape Léon), l’autre : Mirabilis liber(le Livre admirable), attribué à saint Césaire, n’avaient rien qui pût justifier ces étranges attributions. Au reste, et par une superstition condamnable, on avait recours à une simple inspection des saintes Écritures, pour obtenir ce qu’on appelait lessorts des saints, c’est-à-dire un oracle emprunté au texte sacré, et cet oracle était celui qui s’offrait aux yeux:, en haut de la page, à l’ouverture du livre. Grégoire de Tours raconte, dans son Histoire des Francs, qu’il pratiquait lui-même ce genre de divination. En 577, Mérovée, fils de Chilpéric, s’étant réfugié dans la basilique de Saint-Martin, à Tours, pour échapper aux poursuites de son père et aux vengeances de sa marâtre Frédégonde, pria l’évêque de lui dire ce qu’il avait à craindre ou à espérer. Grégoire ouvrit le livre de Salomon et lut ce verset : « Que l’œil qui regarde son père en face soit crevé par le corbeau ! » C’était un sinistre présage. Mérovée ne le comprit pas et voulut interroger lui-même les sorts des saints. Il plaça sur le tombeau de saint Martin les livres des Psaumes, des Rois et des Évangiles, et passa la nuit agenouillé devant le tombeau. Après trois jours de jeûnes et de prières, il alla ouvrir les saints livres et n’y lut que des augures menaçants. Il sortit, tout en pleurs, de la basilique, et bientôt après il périssait misérablement.

Le point de départ de la Magie avait été la foi religieuse, exaltée et poussée à l’excès, puisque le roi Salomon fut toujours regardé, par les adeptes, comme le plus grand des magiciens. De là cette Théurgie, à laquelle on donnait une source toute divine (Theos, Dieu) et qui pourtant se rattachait, dans bien des circonstances, à la Goétie (goès, enchanteur), laquelle avait pour objet l’invocation des puissances invisibles, parmi lesquelles se trouvaient beaucoup de génies malfaisants (fig. 163 et 164). Corneille Agrippa, tout magicien qu’il était ou croyait être, définit en ces termes le principe de Théurgie : « Notre âme, s’étant rendue pure et divinisée, échauffée de l’amour de Dieu, parée de l’espérance, conduite par la foi, [p. 241] posée sur le taîte de l’esprit humain, attire à soi la vérité, et dans la vérité divine, comme dans le miroir de l’éternité, elle voit l’état des choses tant naturelles que surnaturelles et célestes, leur essence, leurs causes, et la plénitude des sciences, comprenant tout dans le moment. Aussi, lorsque nous sommes dans cet état de pureté et d’élévation, nous connaissons les

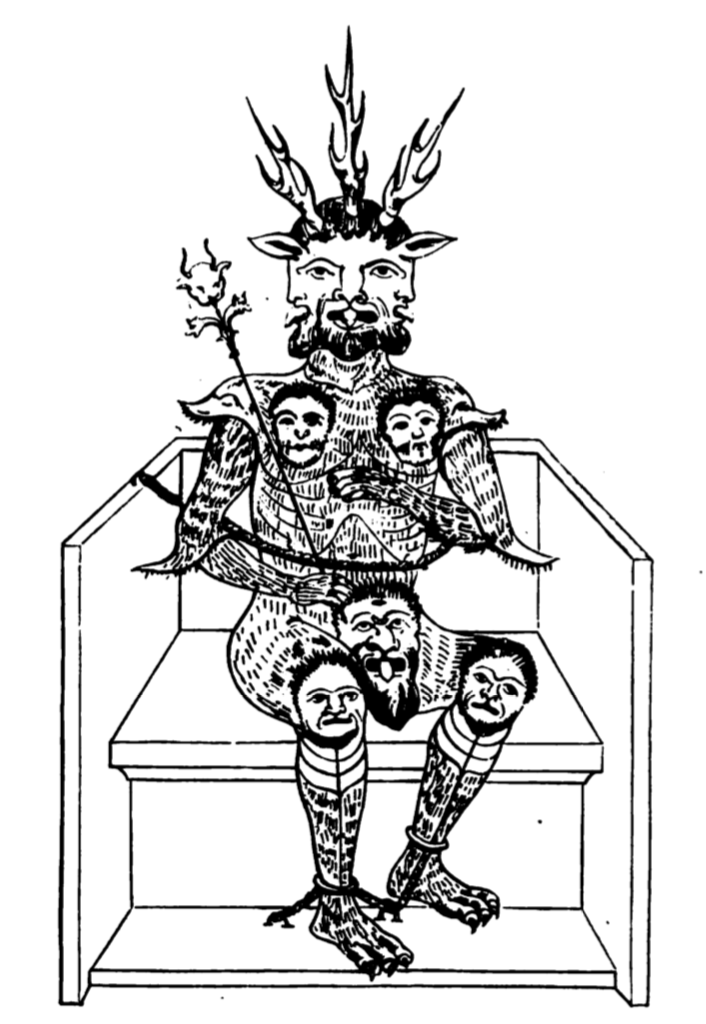

Fig. 163. —Le Prince des ténèbres, d’après une miniature du Saint-Graal,

ms. du XVe siècle. Biblioth. nat. de Paris.

choses qui sont au-dessus de la nature et nous entendons tout ce qui est en ce bas monde ; nous connaissons non-seulement les choses présentes et celles qui sont passées, mais nous recevons encore incessamment les oracles de ce qui doit bientôt arriver et de ce qui n’arrivera que longtemps après… C’est ainsi que les hommes dévoués à Dieu, élevés par les trois vertus théologales, commandent aux éléments, détournent les tempêtes, font [p. 242] élever les vents, fondre les nues en pluie, guérissent les maladies, ressuscitent les morts. » Ainsi, selon le témoignage de ce prince des magiciens(surnom qu’on avait donné à Agrippa), un magicien devait avoir, avant tout, une foi ardente et inébranlable dans l’assistance de Dieu, au nom duquel il exerçait son art céleste ou infernal.

Jésus avait dit, dans son Évangile : « Ayez la foi et vous transporterez des montagnes. » Mais la magie était bien antérieure à l’ère chrétienne, puisqu’on la faisait remonter aux mages de la Chaldée, qui lui auraient imposé leur nom. Les démonographes du seizième siècle prétendirent que la magie n’avait jamais eu d’autre but que l’invocation des démons, et ils en attribuèrent l’origine à Mercure ou à Zabulon, qui ne serait autre que Satan lui-même. Cette science funeste aurait été, à l’époque du Christ, prêchée et propagée par un certain Barnabé, qui disait se servir de livres magiques attribués à Adam, à Abel, à Énoch, à Abraham. Ces livres, que l’ange Raziel, le conseiller d’Adam, et l’ange Raphaël, le guide de Tobie, avaient communiqués aux hommes, existaient encore, disait-on, en Abyssinie, dans le monastère de Sainte-Croix , fondé par la reine de Saba au retour de la visite qu’elle fit à Salomon.

Il ne faudrait pas croire que le nombre des adeptes adonnés à la magie ait été jamais considérable; la plupart n’étaient que des théoriciens, c’est-à-dire des savants purement spéculatifs, qui étudiaient dans les livres la théorie de l’art magique. Quant à ceux qui prétendaient mettre en pratique les sombres opérations de cet art criminel, ils auraient dû mériter seuls le nom de magiciens, puisqu’ils en acceptaient le rôle. Mais le vulgaire, toujours prompt à voir le côté merveilleux des choses naturelles et à donner créance aux illusions les plus mensongères, n’avait pas manqué d’accuser de magie les hommes éminents qui s’étaient fait connaître par de grandes découvertes scientifiques. On regardait, d’ailleurs, comme magicien, tout alchimiste qu’on supposait en possession du grand œuvre. Ainsi le fameux alchimiste arabe Geber, auquel les philosophes hermétiques attribuaient le titre de roi, et qui vécut au huitième siècle, passait pour avoir demandé à la magie le secret de faire de l’or, et ses nombreux ouvrages sur la philosophie occulte, traduits en latin, auraient contribué, disait-on, à l’éducation magique du moine Gerbert, qui devint pape, [p. 243] en 999, sous le nom de Sylvestre Il. Gerbert était un savant universel et un homme de génie; on ne voulut voir en lui qu’un magicien et même un. sorcier. On racontait, au douzième siècle, qu’il avait possédé un livre de magie noire, qui lui donnait pleine puissance sur la hiérarchie des démons, et une idole d’airain qui rendait pour lui des oracles : aussi n’était-il pas en peine de découvrir des trésors, fussent-ils au centre de la terre. Mais, le jour de sa mort (12 avril 1003), Satan serait venu en personne réclamer la dette infernale que le pontife avait contractée, et depuis lors, quand un pape allait mourir, on entendait les ossements de Sylvestre II s’entre-choquer dans sa tombe.

L’accusation de magie, qui n’avait pas épargné Gerbert, atteignit aussi, dans le cours du treizième siècle, les deux plus grands hommes que la science ait marqués du sceau du génie, Albert de Bolstaedt, dit Albert le Grand, et Roger Bacon ; tous deux furent soupçonnés d’intelligences avec les démons : le premier, qui avait essayé d’expliquer l’Apocalypse(fig. 165), se vit obligé de se démettre de l’évêché de Ratisbonne et de rentrer dans l’ombre du cloître, pour imposer silence à ses accusateurs ; le second expia quinze ans, dans les cachots des Franciscains de Paris, la hardiesse de ses tentatives en chimie, qu’on mettait sur le compte de la magie noire. Un de leurs contemporains, le célèbre médecin Pierre d’Abano, fut brûlé en effigie à Padoue sur les bûchers de l’inquisition et [p. 244] n’échappa au supplice que parce qu’il mourut (1315) avant la fin de son .procès. On l’accusait d’avoir acquis, dit Gabriel Naudé, « la cognois-sance des sept arts libéraux, par le moyen de sept esprits familiers qu’il tenoit enfermés dans un crystal , » et de posséder le secret de faire revenir dans sa bourse l’argent qui en était sorti.

L’Espagne, l’Écosse, l’Angleterre eurent aussi, vers le même temps, des savants que la voix publique proclamait magiciens. Ici, le redoutable magicien espagnol Picatrix, dont les prodiges sont attestés par Alphonse X, roi de Castille; là, Thomas d’Hersildonne, lord Soulis et le philosophe Michel Scott, que Dante a placé dans l’enfer de la Divine Comédie. Chez les Anglais, il faut citer encore le terrible Jacques Jodoc, qui était parvenu à enchâsser le démon dans un anneau magique ; quant à l’Allemagne, tous les magiciens qu’elle compte parmi ses nombreux docteurs ont été éclipsés par le légendaire Jean Faust, qui avait fait un pacte avec le diable pour vingt-quatre ans, et qui à l’expiration de ce pacte fut emporté en enfer par le démon Méphistophélès, qu’il avait pris à son service.

Mais la plupart de ces magiciens étaient de véritables savants, qui ne s’égaraient dans l’étude des sciences occultes qu’après avoir cherché leur voie dans l’immense domaine de la science. Il ne faut donc pas les confondre avec les sorciers ou les enchanteurs, qui payèrent cher leur célébrité détestable et qui furent punis de leurs œuvres malfaisantes par le dernier supplice. Tels étaient Jacques Dulot, qui sous le règne de Philippe le Bel se tua dans sa prison, après que sa femme eût été brûlée vive ; Paviot, dit l’Envoûteur, qui périt sur le bûcher, à la suite du procès d’Enguerrand de Marigny, pendu au gibet de Montfaucon ; Jean de Bar, condamné au bûcher également, comme nécromancien et invocateur du diable, à la fin du quatorzième siècle ; et surtout le prototype de Barbe-bleue, l’abominable Gilles de Laval, dit le maréchal de Raiz, brûlé en 1440, qui, de concert avec un sorcier florentin nommé Prelati, mêlait la nécromancie et la magie aux horribles débauches qu’il cachait dans ses châteaux de Mâchecoul et de Chantocé, en Bretagne.

Les sciences occultes avaient conservé leur prestige à l’aurore de la Renaissance ; mais elles furent cultivées alors par des hommes de génie, qui n’avaient pas d’autre mobile que l’amour de la science, et qui moururent [p. 245] tous misérablement, quoiqu’ils eussent l’orgueil de se croire en relation directe avec les esprits et les démons. Corneille Agrippa, de Nettesheim, que le vulgaire regardait comme le suppôt de Satan et qui ne fut qu’un savant sectateur de la doctrine des anciens gnostiques, était toujours accompagné, disait-on, de deux esprits malins qui le suivaient sous la forme de deux chiens noirs. Paracelse, qui avait emprisonné son démon

Fig. 165. —L’ange tenant les clefs de l’enfer vient enchainer le dragon,

qui est le diable, dans l’abîme.

Miniature d’un Commentaire sur l’Apocalypse, m,. du XIIe siècle. Biblioth. de M. Ambroise Firmin-Didot.

familier dans le pommeau de son épée, se vantait de pouvoir former de petits hommes, qu’il animait avec son archée, en guise d’âme, et pourtant il alla finir ses jours dans un hôpital. Cardan lui-même, ce philosophe extraordinaire qui avait étudié et approfondi toutes les sciences, s’était donné aussi un conseiller surnaturel et invisible, qu’il était allé chercher dans les planètes de Vénus et de Mercure et qu’il employait à ses opérations astrologiques et magiques ; il se laissa mourir de faim, quand ce complice mystérieux l’eut abandonné tout à coup. Ces grands adorateurs [p. 246] de la science avaient été, à certaines heures, magiciens et sorciers, mais ils ne faisaient pas servir à des maléfices leurs intelligences avec les êtres du monde invisible.

Tous les démonographes sont d’accord sur ce point que, pour obtenir l’intervention de Satan dans les actes de la vie humaine, il fallait contracter un pacte avec lui (fig. 16). « La paction que les magiciens font avec le démon, dit Martin Delrio dans ses Disquisitiones magicæ(Controverses et recherches magiques ; 1599, in-4°, traduites par André Duchesne), est le seul soutien sur lequel sont affermies toutes les opérations magiques, de sorte que toutes les fois qu’il plaist au magicien de faire

Fig. 166. —Le diable, voulant s’emparer d’un magicien qui avait fait

un pacte avec lui, est vaincu par un frère convers ;

fac-simile d’une miniature des Chroniques de Saint-Denis, ms. du XIIIe siècle. Biblioth. nat. de Paris.

quelque chose par le moyen de son art, il est expressément ou bien implicitement tenu de prier le démon de faire que, suivant l’accord fait entre eux, il intervienne et besongne secrettement en icelle. » Le pacte s’effectuait de trois manières : la première comportait diverses solemnitésou cérémonies, au milieu desquelles le démon apparaissait sous une forme corporelle, pour recevoir l’hommage de la partie contractante ; la seconde consistait dans une simple requête écrite et signée par celui qui s’engageait vis-à-vis du démon ; la troisième, réservée à ceux qui eussent redouté le regard et l’entretien du démon, s’accomplissait par l’entremise d’un lieutenant ou vicaire : c’était la paction tacite. Tout engagement pris envers le démon reposait sur des promesses impies ou criminelles, que le pacteur devait tenir sous peine de mort violente immédiate : reniement de la foi [p. 247] chrétienne, mépris des pratiques du culte, faillite et banqueroute à l’obéissance de Dieu, répudiation de tout saint personnage, changement du nom de baptême, blasphèmes horribles, sacrifices sanglants, etc.

Le serment de fidélité qu’il fallait prêter au démon se faisait toujours dans un cerneou cercle tracé sur la terre, avec offrande d’un gage

Fig. 167. —De la fumée s’échappant de l’abime il nait des scorpions qui viennent tourmenter les hommes,

Miniature d’un Commentaire sur l’Apocalypse, ms. du XIIe siècle. Biblioth. de M. Ambr. Firmin-Didot,

quelconque et, par exemple, d’un morceau des habits que portait l’auteur du pacte. Au reste, les cercles jouaient un rôle important dans toutes les opérations magiques et surtout dans les évocations ; ils étaient ordinairement au nombre de trois, pour établir entre le conjurateur et les esprits conjurés une ligne de démarcation que le démon ne pouvait franchir. On employait aussi presque invariablement, dans une conjuration, la verveine, l’encens mâle et les cierges allumés. Outre l’encens, les magiciens et les [p. 248] sorciers se servaient d’une foule de substances végétales, minérales et animales, pour faire des fumigations qui devaient agir sur les démons et même sur les influences astrales (fig. 167). On entrevoit tout le parti qu’on devait tirer de ces fumigations à l’égard des intéressés, en employant la jusquiame, la belladone, les opiacés, dans le but de provoquer le sommeil ou l’exaltation des sens ou le vertige.

L’art magique avait réglé l’usage des parfums pour ses cérémonies professionnelles, d’après l’opinion qui présentait la fumée des matières odorantes comme une chaîne mystique entre la terre et les astres. Chaque espèce de fumée s’adressait donc à une planète spéciale. Ainsi, l’on consacrait au Soleil un mélange de safran, d’ambre, de musc, de girofle et d’encens, en ayant soin d’y ajouter la cervelle d’un aigle et le sang d’un coq. La Lune recevait, de préférence, les vapeurs de la graine de pavot blanc et du camphre, brûlés dans une tête de grenouille, avec les yeux d’un taureau et le sang d’une oie. Mars se contentait d’une fumée de soufre, qu’on faisait brûler avec plusieurs plantes magiques, telles que l’euphorbe et l’ellébore, auxquelles on mêlait du sang de chat noir et de la cervelle de corbeau. On peut juger de l’odeur infecte de ces affreuses mixtures, qui dégageaient en spirales une fumée, de couleur changeante, parmi laquelle on croyait voir se dessiner des images fantastiques. On attribuait aussi à diverses substances, qu’on jetait sur des charbons ardents, les vertus les plus étranges : pour faire gronder le tonnerre et tomber la pluie, il suffisait de brûler un foie de caméléon. Ce genre de conjuration appartenait à une classe particulière de sorciers, qu’on appelait tempestateurs. Le roi d’Écosse Jacques VI, en plein seizième siècle, fit torturer devant lui le docteur Fian, qu’il accusait d’avoir déchaîné une tempête où ce prince avait failli périr. Si le foie de caméléon soulevait les flots de la mer, le fiel de seiche, brûlé avec des roses et du bois d’aloès, amenait un tremblement de terre. S’agissait-il de faire surgir une légion de démons et de fantômes, on n’avait qu’à faire brûler à la fois de la coriandre, du persil et de la ciguë, en y versant une liqueur extraite du pavot noir, de la férule, du sandal rouge, de la jusquiame et d’autres plantes sinistres. Mais , dans tous ces mélanges, il était indispensable d’observer les lois de sympathie et d’antipathie, qui règnent sur les parfums, de même qu’elles gouvernent [p. 249] les corps célestes ; de là dépendait le succès des conjurations magiques.

Les mêmes lois de sympathie et d’antipathie voulaient être rigoureusement observées dans la préparation des philtres, qui avaient surtout pour objet d’inspirer l’amour ou la haine (fig. 168). Ces philtres, dont l’antiquité reconnaissait la puissance irrésistible, étaient la plupart composés de substances hétérogènes, que la magie se chargeait de réduire en poudre, sous l’empire de diverses incantations plus ou moins sacrilèges. Les sorciers

Fig. 168. —Mariage d’un jeune homme et d’une vieille,

fac-simile d’une gravure de l’édition allemande des Officia Ciceronis, 1542. Biblioth, de l’Arsenal, à Paris.

osaient quelquefois se servir d’hosties consacrées ou non consacrées, qu’ils marquaient de lettres sanglantes. Mais on usait ordinairement de matières empruntées aux trois règnes de la Nature, intestins d’animaux, plumes d’oiseaux, écailles de poissons, minéraux et végétaux. L’aimant broyé, les rognures d’ongles et le sang humain entraient dans la composition des poudres qu’il fallait mêler aux boissons ou aux aliments pour obtenir les résultats qu’on attendait de ces philtres. Quelques magiciens n’avaient pas renoncé à faire usage de l’hippomanès, qui eut tant de vogue chez les enchanteurs grecs et romains, et qui n’était autre chose que [p. 250] l’excroissance charnue qu’on rencontre sur la tête des poulains au moment de leur naissance. Quant à la mandragore, que les anciens naturalistes ont décrite comme une plante merveilleuse, elle eut encore plus de renommée au moyen âge, et on la faisait figurer dans les opérations les plus ténébreuses de la magie. C’était une simple racine, affectant plus ou moins la forme d’un corps humain et appartenant à la famille des solanées; on lui attribuait des vertus extraordinaires et sataniques, puisqu’on rapportait son origine à un maléfice du démon.

II ne faut pas confondre les philtres avec les talismans qui eurent tant de vogue au moyen âge et qui conservèrent leur crédit mystérieux jusqu’à la fin de la Renaissance. Ces talismans étaient des pierres dures ou des plaques de métal, portant des figures astrologiques et des inscriptions arabes ou persanes; ils provenaient, en général, des gnostiques de l’Orient, et ils devaient mettre sous la garde des puissances célestes les personnes en la possession desquelles ils se trouvaient. La plupart de ces pièces talismaniques avaient été rapportées en Europe, à l’époque des croisades. Le seizième siècle multiplia les formules astrologiques, qui pouvaient donner satisfaction à tous les désirs de l’homme. Voici, par exemple, une de ces formules pour acquérir les honneurs et les grandeurs : « Faites graver l’image de Jupiter, qui est un homme ayant la tête d’un bélier, sur de l’étain ou sur une pierre blanche, aux jour et heure de Jupiter, quand il est en son domicile, comme au Sagittaire ou aux Poissons, ou dans son exaltation, comme au Cancer, et qu’il soit libre de tout empêchement, principalement des mauvais regards de Saturne ou de Mars ; qu’il soit vite et non brûlé du Soleil, en un mot qu’il soit fortuné en tout. Portez cette image sur vous, étant faite comme dessus et avec toutes les conditions susdites, et vous verrez ce qui surpasse vostre créance. » C’étaient là des superstitions assez innocentes, que l’astrologie judiciaire couvrait du manteau de la science.

Les magiciens avaient imaginé des conjurations écrites, plus mystérieuses et plus redoutables, qui accompagnaient les gemahez, pierres bizarres où la nature avait mis une empreinte talismanique ; les fioles magiques, renfermant du sang de hibou et de chauve-souris; la main de gloire, faite avec la main desséchée d’un pendu, pour découvrir les trésors cachés ; [p. 251] les miroirs magiques, où se reflétaient les images des morts et des absents, et enfin la fameuse chemise de nécessité, tissée avec du lin filé par une vierge, cousue dans une nuit de la semaine de Noël, et représentant sur la poitrine deux têtes d’homme barbu avec la couronne de Belzébuth ; cette chemise rendait invulnérable celui ou celle qui la portait.

Une des pratiques les plus redoutées de la magie fut toujours l’envoûtement, qui avait pour but de faire mourir lentement la personne qu’on ne voulait ou qu’on ne pouvait atteindre par un assassinat direct. Il fallait d’abord mouler en terre glaise ou en cire vierge l’effigie de la victime qui devait être frappée; on tuait ensuite une hirondelle, dont le cœur était placé sous le bras droit de l’effigie et le foie sous son bras gauche. Alors commençait l’opération sacrilège : on piquait avec une aiguille neuve le corps et les membres de la figure de cire ou de terre glaise, en prononçant les plus horribles conjurations. Dans le procès du malheureux Enguerrand de Marigny (1315), ministre de Philippe le Bel, on fit comparaître devant le tribunal un magicien, qui déclara avoir, à la demande de l’accusé, envoûtéle roi, en piquant avec une aiguille l’image magique qui le représentait. Les envoûteurs avaient recours à d’autres procédés plus lents ou plus rapides. Tantôt la figure était en airain et plus ou moins difforme ; on la cachait dans un tombeau et on laissait faire le temps qui la couvrait de rouille, et cette rouille coïncidait avec la lèpre qui s’emparait de la personne envoûtée. Tantôt la figure était de cire, et on l’approchait d’un feu de bois et de verveine, pour la faire fondre doucement ; les progrès de la mort chez l’envoûtésuivaient ceux de la destruction de son effigie. Tantôt enfin la figure était faite avec de la terre ramassée dans une sépulture et mêlée d’os de mort; une inscription en caractères inconnus achevait le maléfice et faisait périr en peu de temps la victime désignée.

Des nombreux procès criminels qui révélèrent les odieux détails d’un pareil maléfice, le plus célèbre fut celui de la duchesse Éléonore de Glocester, accusée d’avoir voulu pratiquer l’envoûtement du roi d’Angleterre Henri VI. Elle avait chargé un prêtre nécromancien, nommé Bolingbroke, d’exécuter l’opération magique, de concert avec une sorcière insigne, Marie Gardemain, en invoquant Satan sous le nom de Mill ouvrier. On trouva la figure en cire du roi Henri à moitié fondue, devant un feu [p. 252] de plantes sèches qui avaient été choisies dans un cimetière au clair de lune. Le crime étant prouvé, le nécromancien fut pendu, la sorcière brûlée, et la duchesse de Glocester condamnée à la prison perpétuelle. Les plus terribles envoûteurs du quatorzième siècle furent Paviot et Robert. Au seizième siècle, l’astrologue italien Côme Ruggieri aurait été compromis dans plusieurs procès d’envoûtement, sans la protection de la reine-mère Catherine de :Médicis. L’opinion publique n’en resta pas moins convaincue que la maladie hémorrhagique à laquelle Charles IX succomba vingt-un mois après la Saint-Barthélemy, avait eu pour cause le maléfice d’un envoûteur.

Un autre maléfice, non moins redoutable et plus facile à pratiquer, était le chevillementou le cherillet, qui exerçait aussi sa funeste influence sur un individu voué à la mort. Il suffisait d’enfoncer dans une muraille, à grands coups de maillet, un clou de fer ou une cheville de bois, en prononçant le nom de la personne qu’on voulait voir périr de mort lente et mystérieuse. Les sorciers du moyen âge avaient mis en œuvre d’autres moyens pour donner la mort à distance ; par exemple, les archersou sagittairesn’avaient qu’à lancer dans les airs une flèche acérée, que le démon dirigeait vers un but marqué, en la rendant invisible : cette flèche perçait le cœur de la victime, fût-ce à la distance de trois cents lieues. Il y avait, au quinzième siècle, un de ces sagittaires, nommé Pumbert, qui envoyait ainsi, chaque jour, trois flèches meurtrières, dont aucune ne manquait son coup ; il n’avait pas d’autre désir que d’être agréable au diable, qui lui désignait les malheureux que ces flèches mortelles devaient atteindre. Les habitants de Lautenbourg, en Prusse, indignés des assassinats magiques de ce monstre, s’ameutèrent contre lui et le mirent en pièces. Le maléfice des sagittaires venait des pays du Nord, où les Finnois et les Lapons se débarrassaient de leurs ennemis au moyen de petites flèches de plomb, qu’ils lançaient au hasard, avec des paroles magiques : ces flèches allaient droit au but et y laissaient une blessure invisible, dont on mourait infailliblement au bout de trois jours.

Le moyen âge reconnaissait, en outre, l’existence de certains agents magiques corporels et incorporels, qui procédaient de l’influence du démon ou de celle des esprits familiers. Tel était le mauvais œil, ce maléfice [p. 253] connu dans la plus haute antiquité, mais mal défini par les démonographes, qui n’en font pas tous remonter l’origine à l’action des puissances

Fig. 169. —L’Alchimiste, d’après une gravure de Jean de Vries. XVIe siècle. Biblioth, nat. de Paris.

infernales. Les philosophes hermétiques n’étaient pas mieux d’accord sur la nature de l’archée, cet esprit architecte qui travaille sans repos dans les cavités du corps humain, et que Paracelse regardait comme une des forces [p. 254] actives de l’âme. Les savants les plus sérieux, Ambroise Paré, par exemple, admettaient aussi l’ascendant constellé, qui participait à toutes les combinaisons des sciences occultes et qui s’annonçait, dans ses inspirations, tantôt comme un démon, tantôt comme un bon ange ; ce n’était, suivant Ambroise Paré, que l’influence astrale qui avait présidé à la naissance de chaque individu. Ces agents incorporels devaient donc s’associer à tous les actes des sciences occultes, et surtout dans l’alchimie, où les adeptes du grand œuvre appelaient sans cesse à leur aide les esprits élémentaires des métaux et les malins génies qui se glissaient dans la plupart des conjurations (fig. 169 ). Ces génies, bons ou mauvais, sont désignés nominativement en une foule de formules bizarres, qu’on employait à fabriquer des cachets (sigilla) ou des anneaux magiques, ayant un pouvoir sacré contre les démons, préservant de mort subite, écartant les maladies et les dangers sur terre et sur mer, et procurant à volonté tout l’argent dont on avait besoin. Le sieur de Villamont raconte, dans ses Voyages en Orient, qu’il rencontra, en 1589, à Venise, un gentilhomme cypriote, nommé Marc Bragadino, qui menait un train de prince et qui, grâce à son art diabolique, ne fut pas en peine de fournir au sénat vénitien cinq cent mille écus d’or qu’il avait fabriqués. Ce Bragadino, qu’Henri IV, à court d’argent, voulait mander à Paris, eut l’imprudence d’aller en Bavière, où il trouva des juges qui le condamnèrent à être brûlé vif ; mais il obtint, en faisant amende honorable, d’être décapité sur un échafaud tendu de noir et surmonté d’une potence couverte de plaques de cuivre, lesquelles, dit un historien du temps, « donnaient à entendre les piperies de ce fabricant d’or. »

La plupart des philosophes hermétiques, qu’ils fussent ou non magiciens, prétendaient posséder les secrets de la Kabbale, qui n’était pas, il est vrai, cette haute Kabbale juive, que les anges, suivant les rabbins, auraient apportée à Adam, après son expulsion du paradis terrestre, et que les philosophes orientaux s’étaient appropriée dans les premiers siècles du christianisme. Ce fut, originairement, une science toute spéculative qui prétendait dévoiler les secrets de la création et de la nature divine. Les hermétistes et les magiciens voyaient seulement dans la Kabbale, telle qu’ils la comprenaient, l’art de faire agir, en certains cas, les puissances [p. 255] supérieures sur le monde inférieur et de produire par là des effets surnaturels. Il importait donc de connaître le nom de ces puissances supérieures et de les soumettre, par des évocations, à une sorte d’obéissance passive. Cette Kabbale magique consistait dans des évocations qui devaient mettre l’homme en rapport avec les intelligences invisibles de la terre et du ciel. Suivant la croyance des kabalistes du moyen âge, Ariel, génie du monde sublunaire, avait sous ses ordres les princes Damalech, Taynor et Sayanon ; ceux-ci commandaient à d’autres esprits secondaires,

Fig. 170. —Vieille fée filandière. Fac-simile d’une gravure sur bois,

attribuée à Holbein, et tirée de la traduction allemande de la

Consolation de la philosophiede Boèce, édit. d’Augsbourg, 1537, in-fol.

dont les plus puissants sont Guabarel, Torquaret , Rabianica. Nanael était le génie des sciences divines ; Jérathel, celui des sciences terrestres; Mikael présidait à la politique, Jeliel au règne animal. Les autres génies, dont chacun avait ses attributions dans le gouvernement mystérieux des choses de la terre, formaient une hiérarchie innombrable d’êtres invisibles, que les kabalistes du seizième siècle eurent l’audace de passer en revue et de désigner par leurs noms comme par leurs qualités distinctives. Corneille Agrippa se vantait, par exemple, d’avoir enregistré dans son catalogue les noms de six mille intelligences, génies ou esprits, appartenant à un [p. 256] grand nombre de catégories et pouvant être tous évoqués par les adeptes de l’art divin.

Les sciences occultes avaient ainsi fait entrer dans leur domaine la plupart des êtres fantastiques, que la superstition populaire connaissait, depuis les temps les plus reculés, sous des noms divers et avec des attributions différentes. Les fées (du latin fata) conservèrent longtemps leur empire dans les campagnes, où elles se montraient souvent aux hommes, disait-on, sans être forcées, par la magie, de sortir de leur existence normale et invisible. On les appelait fadasdans le midi de la France, korrigans en Bretagne, filandières( fig. 1 70) et bonnes damesen Saintonge et en Picardie, browniesen Irlande et en Écosse, nornesdans les contrées du Nord, etc. Elles tenaient à la fois de la nature divine et de la nature humaine, elles étaient enchanteresses ou magiciennes, présidant aux destinées des mortels, qu’elles fussent vieilles ou jeunes, belles ou difformes, habitant les grottes solitaires, ou les cimes neigeuses de montagnes, ou les sources limpides, ou les sphères aériennes. Ce n’était pas là que la magie songeait à les aller chercher, et die ne les disputait point aux fantaisies littéraires des poètes et des romanciers. Les êtres mystérieux qu’elle appelait plus volontiers à son aide, c’étaient les esprits intermédiaires, qui semblaient se rattacher davantage à la grande famille des démons ; ainsi distinguait-on parmi eux les es tries, démons des ténèbres, qui se plaisaient à étreindre, jusqu’à les étouffer, les gens qu’ils rencontraient la nuit ; les gobelins, les kobolds, qui se bornaient à signaler leur présence, au milieu des vivants, par d’innocentes malices ; les follets, qui égarent les voyageurs, en leur montrant de loin des lueurs trompeuses ; les luitonsou lutins, enfin, les esprits métalliques, dans lesquels il faut reconnaître les émanations de gaz inflammable, qui produisent dans les mines tant d’explosions imprévues, et que les mineurs n’ont pas fait déchoir de leur origine infernale, en les désignant sous le nom de feu grisou.

On croyait voir aussi des démons errants, dans les hommes-loups ou lycanthropes, que l’habitant des campagnes redoute encore, quoiqu’ils aient cessé de faire des victimes, dans leurs courses nocturnes, sous la forme de loups au poil noir et hérissé, aux yeux enflammés, à la gueule sanglante. Les hommes-loups et les hommes-chiens ont beaucoup d’analogie [p. 257] avec les ogres ou ouigours, lesquels ont existé réellement dans les hordes mongoles, que leur aspect effroyable et leurs mœurs féroces ne signalèrent que trop à l’effroi des populations livrées à ces cruels envahisseurs du cinquième siècle. Les loups-garous (fig. 171), ces hommes maudits qu’un pacte avec le diable obligeait à se changer en loups une fois par an, parcouraient les champs et les bois en hurlant et dévoraient les enfants en bas âge ; comme les vampires de la Pologne, les broucolaquesde la Grèce et les hommes blancs de la Provence, ils avaient soif de sang humain. La philosophie occulte reconnaissait, en outre, l’existence

Fig. 171. —L’homme-chien, l’homme-loup, l’homme-taureau et l’homme-porc,

d’après les miniatures du Livre des merveilles du monde, ms. du XIVe siècle. Biblioth. nat. de Paris.

d’une foule d’autres esprits, plus inoffensifs de leur nature, qu’elle comprenait sous le nom générique d’esprits élémentaires, parce qu’ils peuplaient les quatre éléments :sylphes, dans les airs ; salamandres, dans le feu ; gnomes, dans la terre ; ondins, dans les eaux.

Tous les êtres qui composaient le monde invisible subissaient l’influence ou la domination de la magie, laquelle procédait toujours, à différents degrés, des œuvres du démon ; mais le moyen âge avait admis de nombreuses variétés entre les sectateurs de cet art infernal. Les enchanteurs, les charmeurset les charmeressesne se servaient que de paroles ou de chants magiques, pour leurs charmes ou leurs enchantements ; les [p. 258] nécromanset les magiciensajoutaient aux incantations tout un rituel de cérémonies ténébreuses et redoutables ; les sorcierset les sorcières, stryges et faiturières, ne craignaient pas d’employer des pratiques monstrueuses, pour se mettre en relation directe avec Satan. La différence caractéristique qui empêchait de confondre les actes de la magie et ceux de la sorcellerie se trouve précisée, en ces termes, dans un ouvrage théologique du cardinal de Richelieu : « La magie est un art de produire des effets, par la puissance du diable ; sorcellerie ou maléficie est un art de nuire aux hommes, par la puissance du diable ; il y a cette différence entre la magie et la sorcellerie, que la magie a pour fin principale l’ostentation, et la sorcellerie, la nuisance. » Cette définition nous semble expliquer pourquoi les sorciers et sorcières furent poursuivis et punis au seizième siècle avec plus d’activité et plus de vigueur que les nécromans et les magiciens ne l’avaient été au moyen âge. Quant aux enchanteurs et aux charmeurs, ils n’étaient mis en cause devant la justice civile qu’en raison des maléfices qu’ils avaient pu commettre, et les astrologues qui s’étaient renfermés dans les limites de l’art astrologique n’avaient rien à craindre de la répression légale, quoiqu’ils fussent passibles des censures et des anathèmes de l’autorité ecclésiastique.

Ce fut seulement au quinzième siècle que sorciers et sorcières commencèrent à fréquenter le sabbat (fig. 172), qui devint dès lors le concile de la sorcellerie et la cour plénière du démon. On n’est pas d’accord sur la véritable origine du nom et de la chose. Les assemblées nocturnes des sorcières avaient lieu chez tous les anciens peuples, mais ce n’était pas encore le sabbat, qui eut tout d’abord un caractère et une destination impies et obscènes, que les lois divines et humaines ne pouvaient s’abstenir de condamner. Le point de départ du sabbat fut peut-être ce qu’on avait nommé, au douzième siècle, la messe des Vaudois, dénomination transformée depuis en mezcle des Vaudois. Ce mezcleou plutôt cette messe n’avait été primitivement qu’une réunion secrète des Vaudois, prosélytes de l’hérétique Pierre Valdo, dans les montagnes du Dauphiné. On prétendit que les Vaudois se rassemblaient ainsi, pour assister à des céré-monies magiques qui tendaient à détruire les moissons et à troubler l’ordre des éléments ; on raconta que ces cérémonies étaient accompagnées

[p. 259]

Fig. 172. —Le sabbat ; saint Jacques le Majeur se trouve aux prises avec les

enchantements diaboliques d’un magicien ;

composition de Breughel le Vieux, gravée par Jérôme Cock. XVIe siècle.

[p. 260]

de festins diaboliques et de rondes infernales, avec des chants inintelligibles qui ressemblaient à ceux des juifs réunis dans la synagogue le jour du sabbat. Ces assemblées mystérieuses continuèrent dans les ténèbres, mais elles changèrent d’aspect et d’objet, lorsque vaulderiedevint synonyme de sorcellerie, et que les hérétiques eurent tout à fait cédé la place aux sorciers. Dès lors le sabbat n’est plus que le rendez-vous général des sorciers et des sorcières, qui y accourent de toutes parts, en traversant l’espace avec la rapidité de l’éclair, les uns montés sur des animaux fantastiques ou juchés sur les épaules des démons, les autres à cheval sur le ramonmagique, c’est-à-dire sur le manche d’un balai de bouleau. C’est là que Satan tient ses assises, c’est là qu’il reçoit l’hommage impur de ses sujets et sujettes, c’est là qu’il distribue aux nouveaux initiés la marque, le signe de l’initiation infernale. « Le diable, au sabbat, dit de Lancre dans son Traité de I’inconstance des démons, est assis dans une chaire noire, avec une couronne de cornes noires, deux cornes au cou, une autre au front avec laquelle il éclaire l’assemblée, des cheveux hérissés, le visage pasle et trouble, les yeux ronds, grands, fort ouverts, enflammés et hideux, une barbe de chèvre, la forme du col et tout le reste du corps mal taillez, le corps en forme d’homme et de bouc, les mains et les pieds comme une créature humaine. »

Les horreurs et les sacrilèges qui se commettaient au sabbat n’étaient plus des crimes imaginaires ; les sorciers ne pouvaient plus s’excuser d’avoir péché par crédulité ou par ignorance. « Tout ce que l’imagination délirante des hommes peut rêver, dit M. Ferdinand Denis, souvenirs mythologiques, traditions bizarres, légendes terribles, se mêle, se confond, s’unit intimement pour composer la cour de Satan. Les esprits malades inventent de nouveaux crimes, et le rire strident du diable encourage mille péchés sans noms. Belzébuth lui-même cesse de se revêtir du simulacre d’un bouc immonde. » Le bûcher resta donc sans cesse allumé pendant le seizième siècle, et tous les genres de tortures étaient appliqués, sans distinction d’âge ni de sexe, aux personnes qu’on accusait d’avoir assisté au sabbat et de s’être données à Satan.

LAISSER UN COMMENTAIRE