Joseph Tissot. Les possédées de Morzine ou le diable qui n’y voit goutte. Article parut dans la « Revue moderne », (Paris), Aux bureaux de la Revue moderne, tome trente-troisième, 1865, pp. 315-342.

Une analyse critique, souvent incisive, qui relève beaucoup de contradictions dans les relations parallèles qui existent. Tissot qui est philosophe, reprend une manière bien ancienne de narrer les événements, sous forme d dialogues. Il se mêle à la population, partage leurs repas, et se livre à des « expériences » démystificatrices, comme de mélanger de l’eau bénite à la nourriture, pour observer les réactions des possédées.

« Ces malades, vraies malades, sont possédées de l’idée d’être possédées. »

Joseph Tissot (1801-1876). Philosophe, auteur de : De la manie du suicide et de l’esprit de révolte, de leurs causes et de leurs remèdes, 1840, et de La folie considérée surtout dans ses rapports avec la psychologie normale : sa nature, ses formes, son siège essentiel, ses effets moraux et juridiques, 1877.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé les fautes de frappe. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 315]

LES POSSÉDÉES DE MORZINE

ou

LE DIABLE QUI N’Y VOIT GOUTTE

Par Joseph TISSOT

En 1862 le diable faisait encore parler de lui à Morzine, dans la Haute-Savoie. Je fus curieux de voir de très-près ce qu’il savait faire, et de mettre sa sagacité à l’épreuve. J’avoue qu’elle était loin de m’être démontrée. Comment en effet a-t-il pu jamais s’abuser au point de croire qu’il serait la loi à son maître, et, après avoir été si bien malmené, pousser la démence jusqu’à s’imaginer qu’il s’en pourrait faire adorer ? En vérité, le diable s’est montré si bête dans ces deux grandes occasions qu’on croirait presque, ou qu’il n’y a pas un mot de vrai dans ces récits, ou qu’ils signifient toute autre chose que ce qu’ils semblent dire, ou, s’il faut les prendre à la lettre, que le diable a eu la main forcée, et que le rôle inepte ou ridicule qu’il a joué lui a été imposé par plus fort que lui. On dit, il est vrai, qu’il a été plus avisé en maintes occasions. C’est possible. Mais toute sa malice (je ne parle pas de sa méchanceté) m’est rendue très-suspecte par sa bêtise. Si je crois à la première je croirai difficilement à la seconde… et comme on veut que je croie à celle-ci, je suis forcé de douter très-fort de celle-là.

J’étais dans ces dispositions d’esprit lorsque, en 1860, je fis la rencontre d’un ancien camarade d’étude que je n’avais pas revu depuis 1819. Je savais que M. Michel B*** était devenu prêtre. Nulle distraction de l’esprit, ou du cœur, ne lui avait fait faire un pas en dehors du chemin qu’il s’était proposé de suivre. Ni les lettres, ni les sciences, ni la philosophie [p. 316] n’exercèrent la plus légère séduction sur le futur lévite. Il passa à côté du baccalauréat comme si cette invention, qui pourrait bien nous venir de Chine sans être moins estimable, n’eût pas existé. Content du peu qu’il avait appris à notre tout petit collège, où l’indulgence de nos maîtres, jointe aux sages limites de leur savoir (qui alla scrutatur opprimetur a gloria), ménageait nos forces en même temps que leur piété et leurs occupations sacerdotales nous valaient presque un demi-jour de congé par semaine, indépendamment du jeudi ; l’ami Michel B… poussa donc tout droit au grand séminaire en quittant notre bien-aimé collège de P…

L’abbé Michel devint curé comme un autre. Mais ayant un petit patrimoine que tous n’ont pas, et avec cela des goûts très-simples, l’humeur quelque peu voyageuse, et trouvant que c’était assez d’avoir la charge de son âme, il déclara un beau jour à son archevêque qu’il n’entendait plus s’occuper de celle des autres, si ce n’est en passant. Il dira volontiers la messe, il fera bien, par-ci, par-là, quelque sermon patronal, il confessera même s’il le faut absolument. En un mot, l’ami B…, de curé qu’il était, n’est plus guère qu’un prêtre amateur.

Son zèle ne s’est pourtant pas refroidi, il a seulement changé d’objet. Le goût des pèlerinages l’emporte aujourd’hui par-dessus tout. L’abbé Michel est persuadé que les jambes nous ont été données pour marcher, que marcher est la principale affaire, qu’arriver plus tôt ou plus tard n’est point une différence essentielle pour un homme qui tient simplement à se déplacer, à voir du pays et à le bien voir. Aussi l’abbé Michel ne connaît-il guère plus les chemins de fer qu’il ne connaissait les diligences. Son bâton à la main, son petit sac en cotonnade noire sous le bras, sa bonne grosse mine chérubinique s’irradiant sous l’une des pointes relevées de son tricorne, sa soutane retroussée jusqu’à la ceinture ou peu s’en faut : voilà ses armes, son passe-port, et ses lettres de change à l’adresse de ses confrères connus ou inconnus. Quelques écus cependant pour les nécessités imprévues, pour les traversées inévitables, ou les trajets obligés en terre protestante, hétérodoxe ou musulmane, mais en somme plus de confiance encore en la Providence qu’aux espèces monétaires, enfin le sentiment des ressources matérielles qu’il laisse derrière lui, ou de celles qu’il peut devoir à une présence d’esprit qui ne le quitte point : voilà, en un mot, tous ses bagages, toutes ses provisions et tous ses moyens de sureté.

Il part ainsi pour Jérusalem, pour la ville éternelle, comme d’autres pour aller prêcher à la fête de la paroisse la plus voisine. S’il entend dire que dans telle ou telle bicoque de l’Italie une madone, qui avait eu le regard fixe jusque-là, s’est un jour avisée de remuer les yeux ou de les faire remuer, sans qu’elles s’en doutent, aux bonnes femmes qui la regardent opiniâtrement de face, de droite ou de gauche, vite il y va voir. [p. 317] S’il n’y voit rien, il voit du moins ceux qui voient, et c’est un témoignage auriculaire, faute de mieux.

Sans dédaigner les vieux miracles, ceux qui, tout en se faisant un peu prier, sont devenus habituels, tels que les miracles de saint Janvier, l’abbé Michel a surtout un goût prononcé pour les nouveaux. A tel point que les façons ou contrefaçons de miracles, les prodiges, les possessions, les maléfices ou tout ce qui peut y ressembler, ont pour lui un attrait irrésistible.

Je ne lui connaissais pas ces goûts. Je le croyais encore à la tête d’une paroisse dans le diocèse de B… lorsque, en 1860, à une première et solennelle réunion des anciens élèves de notre petit collège, dans laquelle les plus âgés surtout se félicitaient du bon temps où l’on n’y apprenait rien, je le reconnus à peine. Les années ne m’ayant pas non plus épargné depuis 1819, je ne dus être pour lui tout d’abord qu’un doute, un soupçon, puis un étonnement, enfin l’ombre d’un souvenir.

Dans un banquet, à la fin surtout, les sentiments vont vite. Si vite qu’ils puissent aller cependant, on entame ce jour-là des récits qui ne peuvent s’achever. On s’ajourne pour s’en communiquer la suite. On se reverra ici, là ; chez lui, chez moi. Ce beau jour de septembre eut donc son lendemain, un premier lendemain, puis un autre.

L’abbé B… ayant vu beaucoup eut beaucoup à me raconter. Ce fut d’abord son voyage en Terre-Sainte, son voyage en Italie, mais surtout son pèlerinage à la Salette, et son excursion à Morzine. Il s’aperçut bien vite de mon peu de penchant à croire à toutes ces merveilles, et, sans me traiter de païen, il voulut néanmoins prendre avec moi les choses d’un peu haut. Il s’agissait évidemment pour lui de m’amener au point de me faire partager ses croyances, de me rendre dévot en Notre-Dame de la Salette, et de me convaincre des possessions de Morzine. Quant aux premiers, qui sont tous accomplis, je ne pouvais en être témoin, mais il m’en fit lire le récit. Ce n’était là qu’une cloche, et je me rappelais avoir entendu un autre son, répété même par les échos du temple de Thémis.

Mais le diable n’avait pas cessé de faire des siennes à Morzine, et il (l’abbé Michel, s’entend) me conseilla fort de m’y rendre. Ce n’est pas qu’il l’eût vu dans ses œuvres : non, mon bon ami Michel n’avait pas poussé la curiosité jusque-là : il s’était contenté de voir par les yeux d’un témoin oculaire, et de se faire raconter sur les lieux mêmes tout ce qui s’y était passé. Mais en homme qui sait sa hiérarchie, il était allé de Morzine à Annecy, pour demander à l’évêque, alors Mgr Rendu, ce qu’il pensait de cette affaire. L’évêque absent ou malade ne put le recevoir. Mais un vicaire général lui fit entendre qu’il pourrait bien y avoir là quelque œuvre de l’esprit de ténèbres.

Je n’avais guère plus d’envie d’aller à Morzine qu’à la Salette, et je dis pourquoi. Sur ce pourquoi s’engagea la conversation suivante : [p. 318]

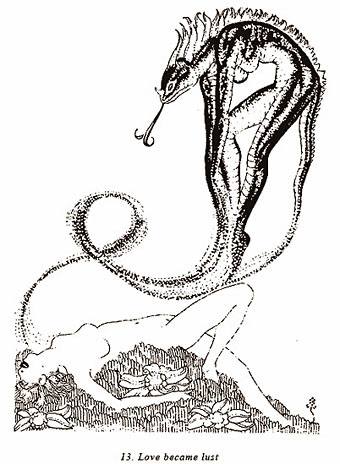

Raffallino de Reggio (1560-1578). Dessin d’une femme possédée par les démons. London, British Museum.

II

– Votre incrédulité, mon cher camarade, m’étonne peu : vous êtes philosophe; vous avez été carabin, légiste, je ne sais quoi encore ; vous vous êtes passé la fantaisie de tout lire, excepté sans doute cela seul que vous auriez dû lire. Vous avez eu pour maîtres, depuis ceux qui nous ont été communs, des hommes qui ne croyaient à rien, ou qui croyaient à peu de chose. C’est toute une éducation à refaire. Lisez donc les ouvrages de notre compatriote Mgr G…; lisez-les avec les dispositions nécessaires, je veux dire l’attention et l’impartialité, et vous m’en donnerez des nouvelles. Me le promettez-vous ? Je les tiens à votre disposition.

– Merci ; c’est toute une bibliothèque, et le temps me manque.

– Vous avez pourtant des préjugés de profession à détruire avant tout. C’est le Ver rongeur des sociétés modernes et les Lettres sur le paganisme dans l’éducation que vous devriez connaître.

– Mais c’est vieux, cela, mon cher ami, et je vous croyais plus avancé. Il n’est plus permis d’en être encore au Ver rongeur. Croyez-vous donc que l’opinion de Mgrs L…, D…, et de je ne sais combien d’autres, ne puisse avoir autant de poids que celle de l’abbé G…, comme nous l’appelions depuis qu’il avait été notre camarade sous l’abbé A… ou sous l’abbé D… , comme nous disions encore ? Autorité pour autorité, les miennes valent les vôtres. Je me trompe : j’ai de plus, si je ne m’abuse, la seule que je puisse reconnaître, puisque je n’en admettrais d’autres qu’au nom de celle-là, je veux parler de la raison.

– La raison, la raison…, chacun a la sienne; ce n’est pas une autorité, ce n’est pas du moins l’autorité.

– Pour vous, peut-être, mon cher abbé ; mais pour moi, c’est antre chose. Et comme c’est vous qui m’entreprenez, souffrez que je fasse choix des armes et du terrain. Le terrain, c’est celui où je me trouve, puisque j’y suis attaqué. Les armes sont celles qui pourraient me blesser, et dont le maniement m’est le plus familier. Vous qui avez la main faite à tous les genres de combats, et pour qui tous les champs clos sont indifférents, vous devez accepter mes conditions ou renoncer à m’avoir pour adversaire, je veux dire pour interlocuteur.

– Allons, j’en passerai par là, tant je tiens à connaître les raisons qui peuvent nous séparer et à les voir disparaître.

– Encore une condition, il ne sera question, aujourd’hui du moins, que du diable et de ce que vous appelez les faux miracles.

– Soit, et revenons à nos possédés. Après avoir provoqué votre curiosité, il est bien juste de la satisfaire. [p. 319]

– Très-juste, en effet.

– Si vous ne pouvez nier les faits, ni les expliquer naturellement, il faudra bien que vous y reconnaissiez une cause surnaturelle. Et, comme elle est essentiellement impie et malfaisante, vous serez obligé d’y voir Satan dans son œuvre. Or, Satan donné, tout le reste s’ensuit. Si je vous fais avaler le diable, bien d’autres choses devront y passer. Le diable ! c’est un pivot de l’Église.

– Oh ! Oh ! mon cher abbé, vous voulez, parait-il, me mener loin, et je ne sais, en vérité, si je pourrai vous suivre jusqu’au bout. Mais si les forces m’abandonnent, vous me permettrez bien de m’arrêter, ou tout au moins de respirer.

– Convenu. Mais écoutez-moi. En 1857, un ecclésiastique, du nom de C…, voyant l’état des esprits dans son village natal, Morzine, voulut persuader à ses compatriotes que le diable n’y était pour rien. Le contraire était manifeste. De là le soupçon, puis bientôt la persuasion que ce prêtre interdit avait jeté un maléfice sur les jeunes filles malades. La position, comme on le pense bien, ne tarda pas à n’être plus tenable. Il dut la quitter. Mais avant de partir, il communique son fatal secret à quelques suppôts d’enfer qu’il s’était faits dans le pays. On les connait, on les nomme : c’est Co…, B…, Ch…; les malades elles-mêmes ont déclaré qu’un sort leur avait été jeté par ces gens-là. J’ai dit que la possession était évidente; l’ancien curé, ses vicaires, et d’autres ecclésiastiques qui étaient venus sur les lieux, n’en doutaient pas ; on a de la main de l’un de ces derniers un rapport circonstancié dans ce sens. Des médecins n’ont pu s’empêcher d’y voir la même chose. C’était donc une maladie surnaturelle que des moyens surnaturels pouvaient seuls guérir. Il y avait d’ailleurs, sans remonter plus haut ; un exemple récent et décisif. Une femme des environs avait, en 1852 ou 1853, une fille malade. Les médecins n’y avaient rien connu ni rien pu. La mère ayant ouï parler des cures qui s’opéraient autrefois par la vertu du bénit saint-suaire de B…, conduit sa fille à la cité des miracles. Elle fait voir la malade à des prêtres, qui affirment de science certaine qu’elle est possédée, et l’exorcisent avec le plus grand succès.

Il n’y avait donc pas autre chose à faire à Morzine, et cette fois la maxime : Similia similibus curantur est vraie de toute vérité. Ce n’est pas à dire que l’exorcisme réussisse à tout coup. Mais ici, comme en toutes choses, il faut de la persévérance. C’est une lutte à soutenir par ceux qui ont mission de combattre l’action du démon sous toutes ses formes. Cette lutte peut être longue, difficile, mais elle doit se terminer à l’honneur de l’Église.

Le démon a tellement la main en tout ceci qu’il fait tout ce qu’il veut de tous ceux qu’il possède : il les fait grimper aux sapins comme des écureuils ; parvenus au sommet, ils s’y placent debout, la tête en [p. 320] bas, les pieds en haut, sans faire fléchir l’extrémité la plus déliée de la plante. Ils ont une force prodigieuse. Ils s’expriment avec une volubilité et une éloquence extraordinaires. Ils entendent et parlent des langues qu’ils n’ont pas apprises, le latin, l’allemand, l’arabe même. Ils racontent fidèlement des batailles dont ils n’ont jamais lu ni entendu le récit. Ils entendent et voient ce qui se passe à Morzine depuis Genève. Ils blasphèment, malgré leurs sentiments de piété bien connus. Ils ont horreur de Dieu, des saints, de la prière, de tous les exercices de dévotion, de toutes les choses saintes, en un mot. Ils parlent comme parlerait le diable lui-même par leur bouche. Ils ne se nomment qu’à la troisième personne (il, elle, la fille), par la raison toute simple que ce ne sont pas eux qui parlent, mais que c’est le démon qui parle par eux. Ils connaissent les pensées secrètes et la conduite des gens qu’ils voient pour la première fois, ou qu’ils n’ont jamais vus. Souvent, comme si le diable avait été confiné par Dieu même dans la commune de Morzine, la possession cesse aussitôt que le malade a franchi les limites de celle-ci.

Voilà une partie des faits qui m’ont été racontés par des témoins oculaires très· dignes de foi, que vous recueillerez vous-même de leur bouche, et que peut-être vous pourrez voir si vous prenez la peine d’aller sur les lieux et de vous y renseigner.

III

A ce récit de l’abbé Michel B…, je n’avais à opposer que des doutes ou des raisons a priori, sans valeur pour lui, toutes fortes qu’elles me parussent. Je lui disais donc : Les faits dont vous me parlez sont-ils bien authentiques ? S’il y a du vrai, n’a-t-il pas été exagéré, mal interprété ? Tout cela ne reviendrait-il pas, au fond, à quelques-unes de ces maladies nerveuses, aujourd’hui passablement connues, auxquelles les femmes sont particulièrement sujettes : le somnambulisme, l’extase, la catalepsie, l’hystérie, compliquée dans l’espèce d’une idée fixe et de l’influence d’une imagination pleine d’idées chimériques ? Notez bien, disais-je encore, que presque tous ces malades sont des femmes, et des femmes de quinze à quarante ans. C’est là une donnée qui a sa signification.

Etant très-peu familiarisé avec cet ordre de phénomènes morbides, mon ami B… n’en put tenir aucun compte. Il avait d’ailleurs l’esprit plein de possessions, d’exorcismes et de tout cet ensemble de merveilleux qui ne permet guère l’accès à uns idées critiques. De mon côté, je ne fus pas assez persuadé pour avoir le désir d’en savoir davantage. [p. 321] Mais, en 1862, me trouvant à Évian, j’entendis reparler des possédées de Morzine par différentes personnes. La proximité du lieu, la rareté du fait, le désir de le connaître, de voir pour ainsi dire le diable de mes yeux, de l’entendre de mes oreilles, de le toucher de mes mains ; tout cela me détermina.

Arrivé à Morzine, et même en m’y rendant avec des personnes du pays qui revenaient de Thonon, j’appris que l’ancien curé et l’un de ses vicaires avaient été changés ; qu’un détachement d’infanterie et une brigade de gendarmerie avaient été envoyés sur les lieux pour y maintenir l’ordre ; que le brigadier était chargé de faire expédier sur Thonon, Nyon, Cluny, et d’autres localités, les malades qui auraient des attaques à l’église, sur la place publique ou dans les champs. Bon nombre déjà étaient parties. Quelques-unes même étaient revenues parce qu’on les croyait en voie de guérison assez avancée pour ne pas avoir de rechutes. Les pantalons rouges avaient déguerpi, et le médecin envoyé sur les lieux par le ministère de l’intérieur était lui-même retourné à Paris. Les familles qui avaient des malades se souciaient peu d’en être séparés et tenaient les accès secrets. Les malades elles-mêmes se voyaient arrachées avec peine du sein de leurs familles. Le diable, qui semblait n’avoir d’empire qu’à Morzine, était devenu bien moins turbulent. Bref, la maladie avait diminué très-sensiblement.

Ma première visite fut pour le curé : Ab Jove principium. Mais il était absent, ainsi que l’un de ses vicaires. Je ne trouvai donc au presbytère que l’un des deux vicaires, celui qui n’avait pas été remplacé, et qui avait par conséquent dû voir et entendre beaucoup de choses. J’imaginai que j’en allais apprendre autant, pour le moins, qu’on en avait raconté à l’abbé Michel. Mais soit que le jeune ecclésiastique est reçu l’ordre d’être très-réservé avec les étrangers, ou qu’il s’en fût fait de lui-même une loi, soit que mon habit laïque ne lui inspirât qu’une médiocre confiance, soit pour quelque autre raison que j’ignore, il fut d’une réserve extrême. Je n’eus pas l’indiscrétion d’essayer de le faire parler malgré lui.

En visitant l’église où plus d’une scène de désordre avait eu lieu, je m’y trouvai à la messe à côté du garde-champêtre, qui, à la sortie, se fit très-obligeamment mon guide et mon patron. Nous allâmes voir le médecin de la commune, qui me donna beaucoup de détails où j’entrevis facilement son inclination à penser qu’il y avait dans tout cela du surnaturel. De là nous nous rendîmes auprès des autorités civiles et militaires, dont la tolérance au moins m’était nécessaire. Le brigadier aurait fort bien pu m’éconduire sans que je pusse rien voir ni rien savoir, comme il avait éconduit quelques jours auparavant un parisien spiritiste, le fameux pseudonyme Allan Kardec. Je fus plus heureux. M. l’adjoint lui-même, une fois rassuré par le brigadier sur ma qualité au moins [p.322] négative de non-vagabond, voulut bien m’autoriser à voir quelques malades. Toujours sous la direction, et au besoin sous la surveillance et la protection de l’un des principaux représentants de l’ordre public, je pus voir le jour même de mon arrivée deux crisiaques, la mère et la fille, âgées, la première d’environ trente-huit ans, la seconde de dix-huit.

C’était un samedi. Je trouvai la jeune fille occupée à soigner du lin près de la maison. Elle avait l’apparent embonpoint des constitutions lymphatiques ; la physionomie, les yeux surtout, dénotaient de la souffrance. La prunelle était comme brouillée, terne et cadavéreuse. La conjonctive était enflammée. Je m’informai de l’état de santé de la malade. Elle se trouvait mieux, et, depuis son retour de Cluny, elle n’avait pas eu de crise convulsive ; mais elle éprouvait toujours une certaine douleur à l’épigastre : là était comme le germe et le foyer de la maladie. La boule hystérique se faisait ressentir de temps à autre. Le moral était encore moins satisfaisant : elle ne pouvait ni fréquenter l’église, ni prier; le son des cloches, en lui rappelant la prière et les offices, lui était pénible. Le dimanche, qu’il eût été particulièrement bon de consacrer à la distraction ou même au travail s’il n’y avait pas eu quelque autre danger, était un jour d’épreuves plus marquées.

Elle m’accompagna auprès de sa mère, que je devais voir également. Elles parlèrent toutes deux de leur affection avec la préoccupation opiniâtre d’être possédées. Et, comme si elle avait voulu m’en donner la preuve, la mère entra en convulsion : les bras s’agitent d’avant en arrière ; la tête se redresse, se raidit et se renverse sur les épaules ; le tronc éprouve comme une secousse électrique qui l’enlève rapidement du siège et l’y ramène plusieurs fois de suite avec violence et rapidité. La malade garde le silence; elle ne frappe ni des mains ni des pieds; mais l’œil est fixe, très-ouvert et hagard. Les conjonctives sont encore plus enflammées chez la mère que chez la fille. Les convulsions furent à peine d’une minute.

La conversation reprend : je leur parle de leur genre de vie, de leur nourriture. Elles s’accommoderaient volontiers d’une meilleure alimentation. Elles paraissent sensibles à l’intérêt que je leur témoigne, aux consolations que je leur donne. « Elles me reverraient, disent-elles, avec plaisir ». Je leur en laisse entrevoir la possibilité pour le lendemain.

En rentrant à l’auberge, je tirai mes plans pour les convaincre, le jour suivant, que le diable n’était pour rien dans leur maladie. Je médite de leur apporter du vin et de la pâtisserie où je devais mettre de l’eau bénite, prise par moi-même au bénitier de l’église.

Le lendemain matin, après avoir fait secrètement tous mes préparatifs, j’allai seul boire et manger avec ces braves gens. Une petite fille d’environ douze ans, qui passait la semaine à garder le troupeau domestique [p. 323] sur une montagne voisine, était descendue ce jour-là ; et le grand-père, ancien soldat des armées françaises, était avec ces trois femmes. Son fils, mari de la plus âgée des malades, et père des deux jeunes filles, travaillait à Genève de son métier de maçon. C’est une profession très commune dans le pays.

Pendant cette collation, on parla de Cluny et de l’hospice de cette ville. Les malades qui en étaient revenues avaient reçu depuis peu, d’une religieuse de cet établissement, une lettre pleine de bons sentiments et de maladresses ; il y était beaucoup trop question du démon. Je la lisais tout haut, lorsque, arrivé à un passage qui ne pouvait rien avoir de salutaire pour nos malades, je m’arrêtai, et rendis la lettre d’un air peu satisfait et peu crédule.

La conversation fut de nouveau reprise sur un sujet que j’aurais voulu éviter. La mère retomba dans des accès semblables à ceux que j’avais vus la veille. Les filles en étaient les témoins attristés, aussi bien que le grand-père et moi ; des larmes coulaient des yeux de la plus jeune. L’autre me dit :

– C’est des exercices qu’il nous faut.

A quoi je répondis qu’en effet l’occupation, surtout celle des champs, même un peu violente, ne pouvait que leur être utile.

– Ce n’est pas cela, me dit-elle, il nous faut des exorcismes.

– Mais vous en avez eu, des exorcismes, et vous savez que la maladie n’a jamais été plus contagieuse, n’a jamais sévi plus fortement que quand votre ancien curé, contre la défense de son évêque, beaucoup plus sage que lui, s’est avisé de faire des exorcismes généraux.

Pas de réponse. Mais les traits de la figure changent, le regard se trouble et semble se retourner en dedans. Les convulsions gagnent les bras et le tronc. Un accès de fureur des plus violents survient : la malade réclame avec une volubilité extrême ; le diable semble parler par sa bouche ; il parle en son propre nom, et de la fille, qu’il ne veut point quitter. La malade injurie, divague, et parait en proie à un délire furieux. Elle accompagne ce rabâchage violent de coups de poing à fendre la table de chêne qui les reçoit. Je m’apprête à la contenir, mais le grand-père me fait signe de m’abstenir. Après avoir injurié je ne sais qui ou quoi dans ma personne, et protesté qu’il ne lâchera pas prise, que la fille était pour toujours sous sa domination, la malade eut une espèce d’éructation. Elle courut avaler un peu d’eau prise au seau muni du bassin qui sert à la puiser, et revint tranquillement se rasseoir près de moi. Je lui pris les mains pour m’assurer si la violence des coups ne les avait pas extraordinairement échauffées. Elles n’étaient déjà pas plus chaudes qu’à l’ordinaire ; le pouls n’était ni plus fort ni plus rapide. La crise n’avait laissé aucune trace physique appréciable. Le moral même était parfaitement remis. L’humeur douce et triste était revenue. Au [p. 324] regret que je témoignai d’avoir été peut-être la cause involontaire de cet accès, on me répondit que je n’avais rien à regretter, et que ma visite n’avait pas déplu.

Il est assurément possible qu’il y est eu rechute sans ma visite ; mais la lettre, mais le sujet de la conversation, l’animation qu’y apportèrent les malades, la facilité connue avec laquelle leur imagination se monte à la vue des étrangers, l’espèce d’amour-propre qu’elles mettent à paraître des êtres singuliers, les idées qui devaient occuper plus particulièrement leur esprit ce jour-là : tout cela peut bien avoir été pour quelque chose dans cette rechute.

Ne voulant pas exposer ces malades à de nouvelles convulsions, je sortis avec le grand-père pour m’assurer de l’idée qu’il se faisait de l’état de sa fille et de sa petite-fille, et pour avoir de plus amples renseignements sur leur maladie passée. Ce brave homme était persuadé, lui aussi, qu’il y avait là quelque influence du malin. Il me racontait, comme preuve à l’appui de son opinion, que sa petite-fille prédisait ses accès, ses délivrances; qu’elle disait quand elle pourrait travailler et quand elle ne le pourrait pas ; à quelle heure précise lui, le diable, l’éveillerait ; l’expérience qu’on avait faite en l’éveillant plus tôt ; la réponse qu’on avait reçue qu’il n’était pas l’heure voulue, sans que la malade en pût rien savoir d’ailleurs, etc., etc.

J’avais bonne envie de faire remarquer à ce digne vieillard la supercherie de l’eau bénite, et comment le diable, dans toutes ses fureurs, n’en avait soufflé mot, par la raison sans doute qu’il n’y avait rien vu. Contrairement à l’habitude où sont ces sortes de malades de refuser tout contact avec quoi que ce soit de bénit, par exemple une prise d’un tabac où se trouve une médaille de l’Immaculée, elles avaient bu et mangé sans la moindre répugnance. Le diable, cette fois, était devenu ou fort indifférent à ce contact de l’eau bénite, ce qui est inadmissible, ou fort réservé à l’endroit du mauvais tour que je lui avais joué, tout en vomissant contre moi et contre d’autres ses injures accoutumées.

Je me croyais donc muni d’un assez bon dilemme : ou votre fille est possédée, ou elle n’est que malade. Si elle était possédée, le diable aurait dû s’apercevoir de l’espièglerie cruelle que je lui préparais, et s’en défendre cette fois, comme on dit qu’il le fait toujours en pareil cas, c’est-à-dire faire repousser l’eau bénite, ou quitter la fille, ou, s’il n’avait pas cru devoir quitter la fille, se démener comme il est, dit-on, forcé de le faire quand il est brûlé par l’eau bénite. Rien de tout cela. D’où vous devez conclure : ou que le diable n’y voit pas, ou qu’il ne craint pas autant l’eau bénite qu’on veut bien le dire, ou que, s’il s’en trouve mal, ce n’est cependant pas au point d’en perdre contenance ; ou bien enfin que votre fille n’est pas plus possédée que vous et moi.

Mais n’étant pas bien sûr que mon interlocuteur suivrait facilement [p. 325] mes alternatives et qu’il serait convaincu de leur rigueur, craignant d’ailleurs qu’il ne lui vint en pensée que le diable avait pu être assez rusé pour aller au-devant de la torture, et assez fort pour l’endurer en silence afin de me mieux tromper, je gardai mon dilemme pour moi seul, quoique je n’en eusse pas besoin.

A cette réflexion, cependant, que le silence du diable sur ce point pouvait être une ruse comme une autre, et qu’il pouvait avoir caché sa malice en feignant d’avoir été dupe, j’aurais sans doute pu répondre qu’il avait alors trop parlé, qu’il eût dû se cacher davantage ou se montrer un peu plus ; qu’en se dissimulant complétement, j’aurais été plus persuadé qu’il n’était pour rien en cette affaire, sans pouvoir en persuader ses victimes; qu’en se montrant plus à découvert, j’aurais été confondu et dans l’impuissance d’ébranler la foi à son empire.

J’aurais pu dire encore qu’il y avait dans sa conduite une autre bévue d’un genre tout opposé, qui venait également à l’appui de ma conclusion, puisqu’on l’avait surpris en état flagrant de répugnance convulsive en lui laissant soupçonner qu’on avait mis quelque part une médaille pieuse, quand ce n’était qu’une pièce de monnaie ordinaire.

Mais la superstition a ses subtilités, et j’aurais pu craindre encore qu’un avocat du diable n’est dit que quand on croit qu’il est trompé, il fait seulement semblant de l’être. Le moyen de convaincre des gens qui ont toujours la ressource de supposer au diable des intentions malfaisantes et secrètes, quoi qu’il fasse ou ne fasse pas, le bien comme le mal, le mal comme le bien ?

Ma plus grande appréhension, cependant, fut d’avoir affaire non pas à un raisonneur trop subtil, mais à une intelligence peu capable de raisonner, et plus exposée à associer des idées qui n’ont aucun rapport entre elles qu’à découvrir des liaisons de ce genre, un peu déliées, mais vraies. Je m’abstins donc, dans la crainte de lui faire penser que mon eau bénite n’avait eu d’autre vertu que de tirer le diable de son sommeil, et qu’elle avait été l’occasion d’une rechute qui eût pu être moins prochaine sans cela, ou qui ne fût peut-être pas survenue du tout, le diable ayant pu, dans l’intervalle, changer de logement.

Mais avec l’abbé Michel B… je pouvais aller plus loin. Je n’y manquai pas à la première rencontre.

IV

– Eh bien, l’abbé, lui dis-je, nous avons vu vos possédées de Morzine, et j’ai joué au seigneur Lucifer le tour que je vais vous raconter. Je ne [p. 326] dirai pas qu’il n’y a vu que du feu ; mais je puis dire, à la rigueur, qu’il n’y a vu goutte.

Et là-dessus je lui fais le récit qu’on vient de lire.

– Et vous croyez bonnement, me répondit-il, que votre expérience prouve quelque chose ? Vous ne savez donc pas que, dans ce siècle d’incrédulité, l’un des plus grands artifices de Satan, c’est de se faire nier, lui, les siens, tout son empire ?

– Et les spirites, mon cher abbé, pour qui donc les prenez-vous ? ou ne les compteriez-vous pour rien ? Ne dites donc pas qu’on nie généralement le diable aujourd’hui. Si cette négation est, comme vous le dites, une de ses entreprises, convenez plutôt qu’il lui reste beaucoup à faire. Bien plus, si, comme vous me le disiez il y a deux ans, le diable est réellement un pivot de l’Église, et si son triomphe est assez grand, je veux dire sa conquête assez étendue pour qu’il s’en frotte les griffes, aux dépens de qui, s’il vous plait, rirait-il de si bon cœur ? Faites bien attention que le diable ne peut rien gagner sans que Celui qui n’est venu que pour en détruire l’empire ne perde à proportion. Est-ce donc là le triomphe que vous ménagez au Sauveur du genre humain ? Seriez-vous donc plus radicalement pour les deux principes que Zoroastre, que saint Grégoire de Nysse même, qui pensaient qu’Abriman finirait par avoir tellement le dessous, qu’il perdrait entièrement courage, et se convertirait de désespoir. A vous dire vrai, je suis étonné que ce soit encore à faire, malgré les trop beaux succès qu’il obtient encore dans le monde.

– Vous ignorez donc ce qui doit arriver à la fin des temps

– Eh quoi ! serions-nous si près de la fin du monde ?

– Plus peut-être que vous ne croyez.

– Si vous voulez dire, mon cher ami, que nous en approchons sensiblement, vous et moi, notre génération entière, j’en conviendrai facilement

– Je n’insiste pas, malgré les signes prédits, et bien visibles aujourd’hui. Car aussi bien vous n’avez rien vu ni rien dit jusqu’ici qui détruise les faits que je vous ai cités.

– Je suis charmé que vous me les rappeliez, parce qu’en effet j’ai plus d’une bonne réponse à y faire. Vous ne connaissez pas la brochure publiée par M. le Dr Constans ? Elle a paru depuis votre voyage à Morzine ; la première édition n’a été tirée qu’en très petit nombre, et la seconde n’a pas été très-répandue.

Or, M. Constans, qui n’a pas publié, et pour causes, tous les faits importants qu’il a observés, très-essentiels cependant, et qui me sont également parvenus, en a dit assez pour faire tomber bien des illusions, et je vous engagerais fort à prendre connaissance de ce travail d’un bon observateur et d’un excellent esprit. – Mais puisque vous l’avez vu, vous pourriez m’en faire le résumé, [p.327] nous aurons là un texte de conversation qui en vaudra bien un autre.

– J’y consens. Je vous prierais seulement de ne pas m’interrompre aussi souvent que vous auriez peut-être l’envie de le faire, autrement nous n’en finirions pas. Je ne vous demande pas grâce pour vos observations ; seulement veuillez les réserver pour la fin, par la raison toute simple que la suite de mon analyse, ou les faits, ou les renseignements que j’ai recueillis moi-même en dehors de l’ouvrage, et que j’y intercalerai sans trop de scrupule, répondront probablement à plus d’une objection que vous seriez tenté de m’adresser.

– Soit.

V

–Mon docteur, donc, qui est un homme judicieux, prudent, plein de respect pour toutes les convenances, réservé au point d’en faire souffrir l’intérêt scientifique, a commencé par décrire la localité, les mœurs et coutumes des habitants, afin de mieux faire comprendre comment une maladie de ce genre, qu’il appelle hystéro-démonopathie, peut naître et se développer spontanément dans ce pays-là, comment elle peut même prendre un caractère épidémique.

Mais pour vous dire tout, il a peut-être chargé quelque peu le tableau ; le dessin en est juste ; les couleurs seules sont parfois un peu vives. C’est là du moins l’avis des gens de la vallée, de ceux de Morzine en particulier, qui se sont trouvés froissés, plus que de raison je crois, de la peinture qu’il a faite de leur état sanitaire, de leur manière de se loger, de se nourrir et de penser. Malgré le vif intérêt que m’inspire cette population laborieuse, économe, honnête, intelligente, d’un esprit fin, curieux, empressée autour des étrangers jusqu’à l’indiscrétion peut-être, mais, au demeurant, sociable et bonne, je ne crois pas, d’après le peu que j’ai vu, que mon docteur ait été beaucoup trop loin, et surtout qu’il ait manqué de bons sentiments pour des gens qui méritent un grand d’intérêt, et qui, très-attachés à leur nouvelle patrie, en attendent avec raison une assistance une sollicitude dont ils sont dignes. Mais on l’a mal compris, et les Commentaires sont encore venus dénaturer le texte. De là une rumeur et une opinion sans fondement sérieux.

Ce qu’il y a de certain, c’est que M. Constans n’avait aucune raison d’exagérer le nombre des névroses qui peuvent s’observer dans ce pays là, indépendamment de l’affection qu’il était plus particulièrement chargé d’étudier et, s’il était possible, de guérir. Sa topographie m’a paru exacte, sa description des habitations me porte à croire également que celle du régime alimentaire est vraie. Ce que rai ouï dire par des personnes [p. 328] très-dignes de foi de l’esprit de superstition, de ses causes et de ses effets, de l’instruction reçue par la population avant qu’elle fût donnée par des frères et des sœurs, qui ne sont probablement pas des esprits forts ; la substitution fréquente de l’exorcisme ou de quelque chose de semblable à l’art du vétérinaire ; le hangar ou magasin qui flanquait naguère la maison curiale, et qui, sous le titre modeste de Boïte aux âmes du purgatoire, était destiné à recevoir les dons en nature de toute espèce ; la manière scrupuleuse dont il était, dit-on, alimenté ; la croyance à la sorcellerie, et le mauvais parti qu’on a voulu faire, en conséquence, à quelques particuliers; l’envoûtement pratiqué à cette intention, et dont je parlerai plus tard ; tout cela n’est-il pas l’indice que la population morzinoise aurait pu être plus éclairée jusqu’ici ? Certes, je crois bien qu’elle a tout ce qu’il faut pour le devenir ; mais je crois aussi qu’elle a manqué des secours nécessaires. Les nombreuses fondations moyennant prières pour les défunts, – prières et processions qui font que les offices du jour ne peuvent ni commencer ni finir, – ne sont-elles pas une autre preuve de la grande puissance d’un esprit religieux qui a sa bonne influence assurément, mais qui, dépourvu de lumières d’une autre sorte, peut engendrer une multitude de superstitions plus ou moins funestes. L’ancien curé et ses vicaires, l’un d’eux surtout, et qui n’était pas, m’a-t-on dit, le plus recommandable, n’ont-ils pas fait tout ce qu’il fallait pour exalter des imaginations faibles et trop frappées déjà, en exorcisant en particulier, en général, en débitant mille récits sur les actes, les propos, les excentricités des possédés, vrais ou faux ? Je ne parle pas des abus d’un autre genre qui ont pu se glisser dans des pratiques pour le moins imprudentes. Ceux que je signale sont tellement incontestables que la sage prévoyance de l’évêque, Mgr Rendu, n’a été que trop confirmée par les suites déplorables d’une conduite où ses avis, ses ordres peut-être, avaient été méconnus. On sait quel vacarme, quelle explosion de cas nouveaux eurent lieu à l’église même, un jour de dimanche, lors de l’exorcisme général. On sait les effets non moins fâcheux produits par les prédications de missionnaires dont l’instruction et la sagesse ne semblent pas avoir égalé le zèle.

Je ne dis pas qu’à l’exorcisme n’ait pas succédé quelquefois un calme passager, ou même une guérison en apparence radicale ; l’exorcisme a eu cela de commun avec le magnétisme, et d’autres moyens moraux où l’on mettait moins de façon, par exemple la menace d’être précipitée du haut d’un arbre, d’être jetée au four tout allumé pour cette fin, d’être tuée à coups de hache. La question est de savoir, non pas si l’exorcisme n’a pas réussi quelquefois, mais si en général il n’a pas été plus nuisible qu’utile. Ainsi posée, elle ne me semble laisser aucun doute. Les faits répondent affirmativement. C’est pour cette raison que l’autorité religieuse d’abord, et l’autorité civile ensuite, ont interdit des pratiques dont [p. 329] l’effet le plus sûr était de fortifier les esprits dans une persuasion qui était devenue une idée fixe, une idée du plus funeste effet physique et moral, une idée épidémique.

En voilà plus qu’il n’en faut, j’espère, pour donner raison au savant et sage médecin-inspecteur sur cette cause morale du mal, l’extrême crédulité. Elle n’est que trop réelle et trop profonde. Si la population de la vallée ne peut accepter cette tache, elle a un moyen facile de se justifier ; qu’elle se montre moins superstitieuse.

VI

Je ne puis cependant pas omettre quelques circonstances encore qui étaient bien propres à confirmer ces infortunées dans la persuasion qu’elles étaient possédées du démon : je veux parler des procès-verbaux rédigés sur les lieux par des ecclésiastiques étrangers aux sciences médicales, peu soucieux des règles de la critique historique en matière de faits, peu versés dans les connaissances des faiblesses de l’esprit humain. Sans doute des médecins ont pu partager jusqu’à un certain point leur avis ; mais on peut avoir le titre d’officier de santé ou de docteur, et n’être pas très-versé dans la connaissance des névropathies, ou avoir l’intelligence préoccupée, frappée outre mesure d’idées d’un autre ordre, et qui sont un obstacle sérieux à l’esprit de critique et de clairvoyance. Remarquons en outre que d’autres médecins en plus grand nombre, d’une capacité pour le moins égale à la capacité de ceux qui émettent un avis contraire, ont pensé tout différemment.

Mais voici qui est bien autrement grave : des insinuations d’une extrême bêtise ou d’une malveillance inqualifiable ont été dirigées par des personnes très-influentes et qui étaient tenues à plus de justice et de circonspection, sinon de lumières, contre un certain nombre de particuliers, comme auteurs du mal, et qui ont failli devenir les victimes d’une population exaspérée et fanatisée. Comment ces honnêtes gens, qui croient aux possessions, peuvent-ils avoir l’assurance qu’elles soient l’effet du maléfice ? Comment peuvent-ils penser avec certitude que tels et tels sont auteurs du mal ? Parce que des commères, des voisins imbéciles ou ennemis, parce que des malades, dont la santé intellectuelle laisse à coup sûr à désirer, l’ont dit ! Belle preuve, vraiment. Une telle est possédée, elle le dit ! Elle a été maléficiée par un tel, elle le dit ! Mais si elle est possédée, quelle créance mérite-t-elle ? Si elle n’est que malade, mais d’une maladie de l’intelligence, de l’imagination surtout, comment la croire sur parole ? Le diable est donc bien véridique, cette fois, et bien peu ami des siens pour les dénoncer ainsi à l’animadversion publique ? [p. 330] Pourquoi n’aurait-il pas accusé avec plus de raison ceux qui, en essayant d’attaquer et de ruiner son empire sur les corps comme sur les esprits, ne font que l’étendre et l’affermir ? Mais quand on songe que les malades eux-mêmes, et ceux qui ne le sont pas, ne forment leur triste conviction à cet égard que sous l’influence d’insinuations malveillantes et sottes, et que ceux-là mêmes qui s’en rendent coupables sont les premiers à s’en prévaloir comme d’une preuve à l’appui de cette conviction, on est justement révolté de tant de bêtise et de méchanceté réunies. On le serait plus encore s’il n’y avait que méchanceté. C’est pour cette raison que je suppose dans cette conduite un défaut de bon sens et de raisonnement ; je puis ainsi trouver des hommes pervers encore, mais du moins à un degré concevable.

Le troisième fait que je voulais signaler comme propre à confirmer ces malheureuses dans l’idée qu’elles sont possédées, c’est de dire, comme les missionnaires dont j’ai parlé, de la possession qui est à prouver, un argument contre l’incrédulité, et de prendre ainsi pour auxiliaire, dans l’œuvre apostolique, le diable lui-même. S’il se tait, s’il se cache, c’est qu’il n’est pas fâché qu’on le nie. Il se trouve avoir plus beau jeu. C’est votre argument, mon cher abbé. S’il parle, s’il enrage, s’il se montre, est-ce encore un artifice, et comment prétendez-vous concilier ces deux manières d’agir ? Quant à moi, il me semble que s’il est bon pour lui de faire le mort à Paris, pour laisser croire qu’il n’est plus qu’un conte de vieille femme, anilis fabula, comme disait déjà Cicéron, et Platon avant lui, il est pour le moins très-inconséquent de faire tant de bruit à cent et quelques lieues de là, surtout en notre siècle de chemins de fer et de journaux. Voilà encore une de ses maladresses qui m’ont fait dire que le diable n’a jamais été qu’une bête. Veut-il, oui ou non, réveiller l’opinion à son égard ? Si oui, ce n’est pas à Morzine, où elle n’est point endormie, qu’il fallait opérer ; si non, il fallait se taire, même dans la Haute-Savoie.

– Toujours des dilemmes quand il s’agit de faits ?

– Pardon, les faits doivent servir à quelque chose, et je n’en sors pas en raisonnant en conséquence.

– En conséquence d’une certaine manière de les envisager et d’en envisager quelques-uns seulement, voilà ce que vous faites ; mais de manière à faire justice de ceux que je vous ai rapportés, voilà ce que vous ne faites pas. Et puisque vous m’avez rendu la parole en m’interpellant, je vous dirai donc qu’en vain on se révolte contre la croyance aux maléfices, si, en fait, les maléfices existent. Or n’est-ce pas un fait qu’une vieille femme a touché des enfants ; que C. et B., et le bûcheron passaient dans toute la commune pour avoir jeté des sorts et en avoir reçu le funeste secret de l’abbé C., prêtre interdit, aujourd’hui herboriste dans les environs de Genève ? [p. 331]

– D’accord ; mais autre chose est le fait de passer pour sorcier, autre chose est de l’être. Et d’où vient cette renommée ? Des enfants, des malades l’ont dit. Et pourquoi si ce n’est parce qu’on leur en a donné l’idée ? Je pourrais bien, à mon tour, vous assurer, d’après une tradition et des inductions qui valent au moins les vôtres, que ces insinuations abominables venaient en grande partie d’un homme qui n’avait pas l’habitude de rencontrer de la résistance autour de lui, même nu sein du conseil municipal, et qui a trouvé là une excellente occasion de se venger et d’amoindrir l’influence de son principal protagoniste. Il recommandait, cet honnête homme, de ne pas passer devant cette maison, ou, si l’on ne pouvait faire différemment, de détourner la tête, parce qu’un regard, un signe, je ne sais quoi, parti de là… Vous a-t-on parlé de ces recommandations ? La portée en est-elle douteuse ? Ajoutez à cela des questions qui impliquent des réponses telles qu’on les désire, tout en ayant l’air de ne rien savoir ou d’être impartial, et vous aurez une partie du mot de l’énigme. L’autre partie serait peut-être, m’a-t-on dit, l’espoir d’obtenir des guérisons qui auraient pu passer pour miraculeuses., D’où la possibilité d\m oratoire de renom ou de quelque autre établissement qui aurait pu être fréquenté avec profit pour quelqu’un ou pour quelque chose.

Je ne demande pas assurément qu’on adopte avec trop de facilité ce que peuvent dire tels ou tels ; mais j’entends me prévaloir de leurs témoignages pour affaiblir d’autant des dires qui semblent avoir fait sur votre esprit une trop forte impression.

Je ne puis pas non plus vous laisser ignorer que si, à mon sens, c’est un premier tort, une première et très-grave faute au moins de ne pas avoir combattu tout d’abord la maladie par le meilleur des remèdes, le remède qui faisait dire à Malebranche qu’il n’y avait plus de sorciers depuis qu’on ne croyait plus à la sorcellerie, – c’est un tort bien autrement impardonnable d’avoir accusé tout haut d’impiété, non-seulement ceux qui ne croyaient pas à la sorcellerie, mais ceux aussi qui croyaient à la possibilité d’une guérison par des moyens naturels, ou spontanément, comme il y en a eu des exemples. Cette violence, cette injustice a été poussée au point de faire passer pour auteurs du mal ou pour capables de le donner, quiconque osait proposer des traitements naturels.

– Il y a peut-être là quelque exagération, si toutefois le fait est vrai ; mais, d’un autre côté, on ne croit pas assez à deux choses, aux possessions et à la vertu de l’exorcisme.

– Ce n’est pas du moins dans ce pays-là, puisqu’on voit des possessions partout, chez les bêtes comme chez les gens.

– La chose du moins n’est pas impossible. Et peut-être avez-vous entendu parler d’un cochon exorcisé avec plein succès ! [p. 332]

– J’entends. Vous voulez parler du porc acheté dans le voisinage, et qui, docile jusque-là, ne voulut plus avancer dès qu’il se trouva en vue de la croix du clocher de Morzine. Il piétinait, voulait reculer, retourner sur ses pas, et poussait des hurlements affreux, comme un beau diable incarné qu’il était ?

– Justement

– Voilà, ma foi, une idée. Ne serait-il pas possible que ce diable de cochon eût fait le sage jusqu’à laisser nourrir, tuer, dépecer, saler, fumer et manger tranquillement son hôte, et qu’il fût ainsi passé perfidement dans l’estomac des pauvres gens qui s’en sont nourris ? Notez que nos malades ont l’estomac délicat, très-sensible, et que tous et toutes ressentent des douleurs à l’épigastre. Il en serait alors de la possession exactement comme de certains parasites qui passent de la viande de porc dans nos muscles, et sont, à ce qu’on dit aujourd’hui, une des causes du rhumatisme et de la paralysie ? Jusque-là l’hypothèse est heureuse ; mais il y a quelques difficultés d’ailleurs qui ne sont pas sans gravité.

– Lesquelles donc ; car votre idée n’est déjà pas si saugrenue ?

– Les voici : je ne suis pas très-sûr que le porc en question fût possédé ou simplement ensorcelé ; je ne suis pas plus sûr que le diable, si diable il y a, ait besoin d’y mettre tant de façons quand il lui prend fantaisie de faire élection de domicile chez nous ; je doute encore que les possédés d’aujourd’hui aient mangé du boudin ou de la grillade du porc en question ; enfin je ne répondrais pas, si elles s’en sont régalées, qu’elles ne l’aient digéré depuis longtemps. Il est vrai que le diable pourrait être plus dur à cuire et plus indigeste.

– Le temps n’est pas ici une affaire.

– Peut-être; mais c’est cela, c’est tout le reste qui est une affaire, à commencer par l’exorcisme, qu’on aurait accordé de si bonne grâce à notre acheteur.

– Pourquoi pas, si c’est l’usage dans le pays et si la loi en dépend ?

– Et vous croyez cela, mon cher abbé ! Pour moi, je n’y ajoute pas la moindre créance, pour l’honneur même des exorcistes. Je mets cette fable au niveau de cette autre, qu’on vous a peut-être faite également dans ce pays du merveilleux, qu’une chienne avait fait des chevreaux qu’elle nourrissait.

– Je ne sais pas si vos souvenirs sont exacts ; il me semble avoir entendu dire que c’était une chèvre qui avait donné le jour à de petits chiens et qui s’en montrait très-bonne mère.

– Je ne disputerai pas pour si peu. Mais si vous ne savez pas que l’inventeur de celte fable, qui a eu quelque crédit, a fini par en rougir et avouer la fiction, pressé par mon docteur, je suis charmé de vous l’apprendre. Ce qu’il ya de vrai, c’est que la chienne avait perdu ses petits et qu’elle se laissait bel et bien téter par des cabris. [p. 333]

– Je l’ignorais.

– Ne laissons donc point passer la moralité de la chose, et défions-nous un peu plus de l’imagination inventive de nos bons campagnards savoisiens et de la prédilection passionnée du diable pour les pourceaux.

– Soit ; mais tout cela ne détruit pas les faits que je vous ai cités.

– Pas absolument, ni un à un, mais ils s’en trouvent bien quelque peu atteints. Ils le seront bientôt plus positivement si vous me permettez de reprendre mon analyse.

– Je vous en prie.

VII

– La maladie n’a d’abord eu qu’un caractère : purement hystérique. Elle a successivement revêtu la forme extatique, puis convulsive, enfin démonopathique. Tous ceux qui ont quelque notion des maladies nerveuses savent avec quelle facilité extrême elles se transforment suivant les cas. On sait aussi que, dans cet état, les malades ont souvent une force, une agilité, une acuité de sens, une mémoire, une facilité de conception et d’élocution extraordinaires. De là toutes vos histoires, mais histoires singulièrement embellies, par exemple celle de monter aux sapins jusqu’au sommet, de s’y tenir debout, la tête en bas, les pieds en haut, d’y gesticuler et d’y faire je ne sais combien de tours. Ce tour de force, réduit il ce qu’il a d’avéré, comme il l’a été par M. Constans, perd tout ce qu’il a de merveilleux dans votre version. Et moi qui vous parle, j’en aurais fait, dans mon adolescence, à peu près autant que ce jeune gars. Des renseignements ont été pris avec un soin scrupuleux ; il résulte qu’il n’y a plus de comparaison à faire entre l’enfant et l’écureuil ; que l’arbre n’était pas à beaucoup près aussi élevé qu’on l’a dit ; que le sommet en était très-touffu, fort et cassé ; que les jambes seules de l’enfant étaient visibles ; qu’on n’affirme pas qu’elles étaient renversées et plus haut que la tête ; qu’on dit encore moins que le gamin soit descendu la tête en bas, etc., etc.

Voilà ce qui est résulté du rapprochement des versions incompatibles entre elles, et des assertions du témoin oculaire le plus digne de foi, la mère même de l’enfant. Ce qui prouve encore que si la vérité se trouve quelque part dans ces sortes de récits, la fantaisie, le mensonge, un mensonge poétique au moins, y avaient aussi leur place.

J’ai déjà dit que, dans certaines maladies de ce genre, la mémoire et l’imagination sont d’une rare puissance. C’est ainsi qu’on peut répéter [p. 334] des mots, des phrases, des discours qu’on a lus ou entendus autrefois, mais qu’on avait entièrement oubliés dans l’état de santé.

Quant à la merveille de l’intelligence des langues qu’on n’a pas apprises, elle s’évanouit du moment qu’on sait que ceux qui entendent vraiment ces langues, ou ne s’y reconnaissent pas, ou n’y trouvent que quelques mots insignifiants ou hors de propos, mots qui d’ailleurs peuvent avoir été retenus d’une conversation fortuitement entendue.

– Et l’arabe parlé par nos démoniaques, où l’auraient-ils appris ?

– J’allais y venir. On s’est assuré que personne dans la localité ne connaissait l’arabe, qu’une seule malade était censée parler ; que personne, par conséquent, n’était en état d’affirmer que c’était de l’arabe ; qu’aucun étranger qui aurait pu connaître cette langue n’avait constaté le fait, et que c’était sur le seul témoignage de la malade même qu’on avait dit d’abord, et qu’on répétait partout, qu’elle parlait l’arabe.

Mais supposons encore qu’une de ces femmes ait dit quelques mots d’arabe : serait-il impossible qu’elle les eût entendus quelque part de la bouche d’un de nos troupiers d’Afrique, ou de quelqu’un qui les aurait recueillis ?

La connaissance du latin qu’on n’a pas appris se réduit également à si peu de chose, qu’il n’est pas possible de croire que le diable ait fait d’aussi mauvaises études. Il est mille fois plus naturel de penser que la malade sachant de quoi on lui parle, alors surtout qu’on l’exorcise, réponde quelquefois pertinemment dans sa langue, ou qu’elle se serve du latin parce qu’elle aura entendu dire dans cette langue la réponse prêtée au démon. En tout cas, ce qu’on rapporte de cette épreuve est tout à fait insuffisant, encore bien que le fait fût certain. C’est une conversation de quelque suite, et sur des matières indifférentes ou scientifiques, qu’il faudrait avoir avec les malades pour pouvoir en induire, non pas encore qu’elles sont possédées, mais qu’elles savent le latin par une espèce d’intuition personnelle.

Reste la volubilité et l’éloquence. La volubilité, je l’accorde, au moins chez certaines malades, car il en est qui gardent le silence dans leurs accès. Mais elle n’est que le jeu exceptionnel de l’organe vocal, comme tous les autres mouvements nerveux et musculaires dans les maladies de ce genre. Pour ce qui est de l’éloquence, rien n’y ressemble moins que le décousu, la divagation, la grossièreté, le rabâchage de ces vociférations. Rien n’est plus dépourvu d’idées, plus bas et borné de pensées, plus vulgaire d’expressions, plus populacier que les jurons et les blasphèmes de ces malades. Rien ne fait moins d’honneur au diable que le langage et les prétendues inspirations qu’on lui attribue.

– Mais la connaissance qu’il a de la vie et des sentiments de ceux que les malades n’ont jamais vus ?

– Erreur encore, mon cher ami ; on l’a mis à l’épreuve ; il ne s’est [p. 335] déjà pas montré plus clairvoyant que nos somnambules, dont la vision est la plus nébuleuse. (Et veuillez ne pas oublier que quelques-unes de nos malades ont été somnambules.) Il n’a été débité, à ce titre, que des fictions, si l’on excepte quelques propositions qu’on peut généralement affirmer avec vraisemblance de qui que ce soit, à un âge donné, sans être le moins du monde sorcier ou ensorcelé.

– Et les cloches de Morzine, entendues de Genève à l’occasion d’un baptême ignoré, d’un accouchement qui n’était pas plus connu ?

– Et la grossesse, et l’époque présumable de l’accouchement étaient elles également inconnues, et pourriez-vous affirmer que le reste ne peut être une affaire de pure coïncidence ? Pourriez-vous affirmer avec certitude que l’accouchement n’a pas été connu, ainsi que l’heure accoutumée ou convenue du baptême ? Pourriez-vous dire avec certitude que l’audition des cloches est bien réelle, qu’elle a parfaitement coïncidé avec leur mise en branle ?

J’avoue que j’aurais sur tout cela une revue critique très-sérieuse à exercer, et que je n’accepterais pas sans contrôle sur ce point le récit d’une commère, comme semble l’avoir fait le médecin qui me l’a rapporté.

D’ailleurs le fait, en le supposant réel, ne prouverait nullement la possession ; il rentrerait dans ceux qu’on attribue au somnambulisme magnétique.

– Au moins conviendrez-vous que des malades ont prédit la mort prochaine de quelques particuliers ?

– Oui ; mais vous ne pouvez nier non plus ces deux choses : que cette prédiction a pu avoir son influence sur l’esprit affaibli du malade, et qu’il n’est pas nécessaire d’être sorcier pour prévoir qu’un homme qui s’obstine à ne rien manger, sous prétexte que le diable dont il se croit possédé le lui défend, n’ira pas loin. Il n’est pas non plus nécessaire d’être possédé ou de croire qu’on l’est, pour avoir la manie de ne vouloir rien manger, et pour mourir d’inanition au bout de quelques jours d’un pareil régime ; rien n’est moins extraordinaire dans les manicomes et ailleurs.

– Mais enfin pourquoi, s’il n’y a rien de plus à Morzine qu’ailleurs, la plupart des malades se trouvent-elles sensiblement mieux, ou même guéries, dès qu’elles ont mis le pied hors du territoire de la commune ?

– La raison en est simple : c’est qu’elles sont persuadées que le diable ne fait et ne peut faire ainsi des siennes, pour le moment, que dans cette localité ; n’a-t-il pas dit que toute la paroisse y passerait ? Grâce à Dieu, il lui reste encore beaucoup à faire.

Mais vous, qui en savez si long en fait de diablerie, pourriez-vous me dire pourquoi tous les caractères de cette maladie, moins la persuasion qu’il y a possession du démon, se retrouvent dans l’hystérie ? Pourquoi [p. 336] les femmes en sont presque exclusivement affligées ? Pourquoi encore le diable ne se soucie ni des plus jeunes, ni des plus vieilles ? Franchement, voilà des caprices qui, d’une part, sont d’accord avec les lois ordinaires des névropathies de ce genre, et qui, d’un autre côté, contrastent passablement avec cette haine qu’aurait Satan pour notre espèce, sans distinction de sexe ni d’âge. Allons, convenez qu’un peu de connaissances médicales pourrait bien jeter quelque jour sur cette désolante affliction, et que vos exorcistes de B… ont pu se tromper en 1852, au sujet de la fille d’Essert-Roman (1), ainsi que ceux qui s’imaginent que le diable est dans la manche de tel ou tel ; qu’il n’y a rien de plus facile que de pactiser avec lui et d’en faire son très-humble serviteur.

Vous, mon cher abbé, qui êtes bon catholique, qui avez vu le Saint-Père, croyez-vous qu’il soit jettatore, comme le disent sottement quelques Italiens superstitieux ou impatients de sa domination temporelle ? Pourquoi donc voudriez-vous que l’abbé C…, tout interdit qu’il est, et quatre ou cinq paysans d’un village perdu dans les montagnes de la Savoie, le fussent plus que lui ? Ou l’on croit au diable et à l’enfer, ou l’on n’y croit pas, car en douter est déjà presque aussi grave que de n’y pas croire. Si l’on y croit, il faudrait être fou de la dernière des folies pour pactiser avec l’ennemi mortel du genre humain, avec le génie même du mal. Et quelle pourrait être la valeur d’un pacte fait dans ces dispositions d’esprit ? N’est-ce pas un blasphème mental des plus grands qui se puissent concevoir, de penser que la Providence, qu’on oublie beaucoup trop en ceci, sanctionnerait, pour ainsi dire, un lei acte de démence ! D’un autre côté, si l’on ne croit pas au diable, comment aurait-on seulement l’idée d’un pacte possible avec lui ?

– Vous ne croyez donc pas que l’abbé C… ail ensorcelé son village natal ?

– Pas plus, mon cher abbé, que je n’ai voulu maltraiter le mien dans l’opinion publique, en lui disant par attachement pour lui quelques vérités qui ont été prises de travers par des esprits mal faits ou par des pervers, et qui m’ont valu de leur part une manifestation dont vous avez pu entendre parler, quoiqu’elle ne soit pas allée jusqu’à l’envoûtement. Tout le tort de l’abbé C… a été de n’être pas aussi crédule que ses compatriotes et d’avoir voulu leur persuader que le diable n’est pour rien du tout dans leur maladie. Il a eu dès lors, contre lui, les ecclésiastiques qui pensaient différemment, et la population qui partage, comme de raison les sentiments de ceux qui la dirigent. De ce moment C… n’a plus été qu’un impie, un sorcier, un jeteur de sort. A-t-il eu auparavant ou depuis d’autres torts, je l’ignore; il peut fort bien avoir été calomnié dans le reste, quoique interdit. Et tel dont la conduite publique même [p. 337] n’avait pas été strictement irréprochable, tant s’en faut, l’a vraisemblablement moins épargné qu’il n’a fait de tout autre. J’ai de fortes raisons de le croire.

Toujours est-il que s’il avait été sur les lieux en 1861, on lui aurait fait un mauvais parti : « Un charlatan, se disant magnétiseur, ignorant, et selon toute apparence malhonnête homme, s’installe dans la commune ». A bout de moyens il persuade à la population d’envoyer le prêtre interdit, qui habitait alors C… où il est encore. Pour le faire, on se rendit dans les ruines d’une chapelle qu’il avait voulu ériger près du lac de Montron. Là, on opéra sur un chien vivant, comme autrefois sur des figures de cire, mais à grands coups de sabre. L’abbé C… devait en mourir. Il en est mort ; on le veut ainsi ; mais il n’est pas si mort pourtant qu’il ne soit un revenant de la pire espèce. De sorcier qu’il était, le voilà parvenu à la dignité de démon. Il est bien en enfer, c’est vrai ; mais comme il tient à n’être pas oublié sur la terre, il a délégué pour le représenter ici un de ses nouveaux camarades. Ce démon complaisant s’acquitte si bien de son rôle qu’on jurerait que c’est encore l’abbé C… lui-même. Cependant, comme Jeanne B, qui est travaillée par l’abbé C…, dit que celui-ci est bel et bien mort, il est difficile d’être d’un autre avis. Mais il n’est pas non plus facile de le partager. Qu’en dites-vous ?

– Je ne sais si l’abbé C… est un démon, mais des gens qui l’ont vu m’ont assuré que c’est un assez bon diable.

D’un autre côté, nous devons conclure : de tout ceci que les Morziniens, et d’autres gens avec eux, pourraient bien être un peu beaucoup crédules ; qu’il ne suffit pas d’avoir appris à lire et à écrire des Frères de l’école chrétienne, ou même du second vicaire, comme on le faisait ci-devant, pour avoir l’esprit passablement ouvert, droit et ferme ; il faut quelque chose de plus. Qu’en dites-vous à votre tour ?

– Il paraîtrait.

– Il paraît si bien que les fortes têtes de l’endroit, les municipaux, déclarèrent au médecin envoyé par le gouvernement, qu’il ne réussirait pas par les moyens naturels ; tous ou presque tous étaient persuadés qu’il y avait ensorcellement. L’irritation contre ceux qu’on en croyait coupables était au comble. On a pu vous dire qu’une quarantaine de personnes, armées de fourches, de tridents ou d’autres instruments de mort, avaient poursuivi l’un d’eux, qui n’avait dû son salut qu’à la rapidité de sa fuite. Tout cela n’est-il pas déplorable ! Et pourtant les sages mesures prises par le ministère de l’intérieur eurent un incontestable succès. De cent vingt malades environ qu’il y avait au printemps de 1862, il n’y en avait peut-être pas vingt en septembre de la même année. Il est vrai qu’elles avaient été envoyées la plupart au loin, mais elles se trouvaient bien de ce déplacement, et plusieurs étaient déjà revenues. Quoiqu’une douleur épigastrique se fît encore sentir et que la boule hystérique n’eût [p. 338] pas entièrement disparu, le mieux était très-marqué. L’esprit public était très-apaisé, le détachement d’infanterie était parti, et la brigade de gendarmerie avait peu de chose à faire ; le diable était devenu bien moins entreprenant et surtout moins bruyant.

En avril 1863, j’ai appris que la force armée avait entièrement quitté Morzine, et que le nombre des malades allait toujours diminuant. Et quand on fait attention que sur les cent vingt malades dont j’ai parlé, cinquante-neuf au moins appartenaient à des familles atteintes de névropathies diverses, que quarante-sept d’entre ces malades ont été des premières atteintes ; que les familles étaient voisines ; d’autres alliées, circonstances qui rendent plus facile la contagion morale : on trouve la maladie et sa marche encore plus naturelles.

Au surplus tout le merveilleux débité se rapportait au début de la maladie, c’est-à-dire à une époque où elle frappait le plus vivement les esprits, et quand elle n’était encore étudiée sérieusement par personne. Ceux-là mêmes qui paraissaient le plus persuadés de ce caractère étrange, soit calcul, soit bonne foi, eurent soin de prévenir M. le Dr Arthaud, de Lyon, et plus tard M. Constans, qu’ils ne voyaient plus rien des prodiges qu’ils entendraient raconter : le temps des miracles diaboliques était passé, des yeux décidés à voir et à bien voir s’étaient ouverts. Il n’y avait donc plus rien à voir, le charme était rompu.

– C’est-à-dire que vous ne croyez pas à la possession du démon à Morzine ?

– Entendons-nous : à la possession du démon, non ; à la possession de l’idée qu’on est possédé, oui. Ainsi, il y a et il n’y a pas possession. Ces malades, vraies malades, sont possédées de l’idée d’être possédées ; c’est une maladie de l’imagination qui a son principe dans l’ignorance, la superstition, la faiblesse d’esprit, son occasion dans une affection morbide, ou une prédisposition maladive très-marquée et qui produit les désordres nerveux que vous savez.

– Tout cela est bel et bon, mais ne répond pas à tout. Comment expliquer le récit de la bataille d’Austerlitz par des personnes qui n’en avaient jamais rien lu ni rien ouï dire ? Est-ce encore là un effet de l’imagination ?

– Je croyais en avoir dit assez à propos d’autres faits analogues, pour me dispenser de parler de celui-là. Mais puisque vous y tenez, je vous dirai que ce récit a été reconnu très-exact par un vieux soldat du pays qui avait pris part à cette mémorable journée, et qui, dit-on, assurait n’en avoir jamais parlé. Si vous croyez ce dernier point, vous pouvez bien croire l’autre.

– N’importe, vous avez mis tout à l’heure sur le dos de l’imagination beaucoup de choses dont elle pourrait bien être innocente.

– Que vous semblez peu connaître cette magicienne ! Voilà la vraie [p. 339] sorcière. L’avez-vous étudiée, et savez-vous de quoi elle est capable ?

– J’en connais ce qu’en connaît tout le monde mais je crois bien qu’entre vos mains c’est un cheval à toute selle.

– Il ne suffit pas d’en savoir ce que tout le monde en sait, il faut en savoir ce que l’observation en apprend à ceux qui l’étudient dans des circonstances favorables.

– Vous aurez beau dire, vous ne me persuaderez pas que les possédées de Morzine ne soient pas possédées.

– Je le crois bien, puisque vous voulez qu’elles le soient. Mais n’oubliez pas, s’il vous plait, que vous vouliez me convaincre qu’elles le sont, et que je ne suis pas encore tout à fait de cet avis. .

Là se termina notre discussion. Comme toujours on resta de part et d’autre dans sa manière de voir.

VIII

Je croyais mes pauvres Savoisiennes entièrement guéries, lorsque je lus cet été dans plusieurs journaux qu’il y avait rechute générale, et qu’on avait été de nouveau dans la nécessité d’y renvoyer de la force armée et des médecins. .

J’écrivis aussitôt à un mien ami du voisinage, en lui posant un assez grand nombre de questions. A la lecture de sa réponse, si elle parvenait à la connaissance de l’abbé B…, je ne sais s’il serait toujours d’avis de restreindre si fort la part de l’imagination ; quant à moi, je ne puis que la maintenir aussi étendue que je l’avais faite dans le principe. Mon très honorable correspondant, M. L…, qui jouit d’une grande considération dans la vallée de la Dranse, n’est sous l’influence d’aucun système. Je ne lui demandais que des faits. Il ne me donne pas autre chose, et il le fait sincèrement, après avoir pris la peine de recueillir sur les lieux même, les renseignements qui n’étaient pas à sa connaissance personnelle. Il a été témoin de la scène qu’il va nous raconter, et son récit concorde parfaitement avec ce que d’autres témoins oculaires ont écrit à l’Union médicaleet à d’autres journaux ; mais sa lettre est beaucoup plus circonstanciée et plus instructive qu’aucune de celles qui ont été publiées, et qui sont parvenues à ma connaissance. La voici :

« . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . Les personnes qui paraissaient entièrement guéries en 1863, époque de votre voyage dans nos montagnes de la Haute-Savoie, et celles qu’on croyait en voie de guérison, sont toutes retombées. Cette rechute a eu lieu à l’occasion de la cérémonie de la confirmation. Il est vrai de dire que la plupart des malades [p. 340] qui semblaient le mieux rétablies éprouvaient encore une sorte d’anxiété et de malaise qui était comme la racine d’un mal qui pouvait reparaître à la première occasion. Quelques-unes, en petit nombre, étaient même sujettes à des secousses périodiques, mais de très-courte durée, sans éclat, sans bruit. Il en était enfin qui ne ressentaient plus rien.

« Mais du jour où l’on a su à Morzine que Monseigneur y viendrait confirmer, les esprits s’en sont émus, et les rechutes ont eu lieu. L’intensité du mal devenait même plus grande à mesure qu’on approchait davantage du jour fixé pour la visite épiscopale. Les accès n’ont été cependant ni plus fréquents ni plus violents qu’au temps passé. C’était absolument la même affection, et les sujets qui l’ont éprouvée sont aussi les mêmes : on compte très-peu de cas nouveaux.

« Cette rechute générale est attribuée à la persuasion des malades qu’elles seraient guéries tout à coup et radicalement par un exorcisme général, dont la fausse nouvelle s’était répandue dans le pays.

« Il est juste de dire toutefois que les malades avaient recueilli cette idée au dehors, chez des prêtres auxquels elles s’étaient adressées pour en obtenir du soulagement. Le curé actuel de Morzine et ses vicaires ont été au contraire d’une extrême retenue à cet égard ; ils n’ont rien dit, rien fait qui fût de nature à mettre en mouvement des têtes faibles (2). Mais d’autres ecclésiastiques, qui n’avaient ni la même expérience, ni la même sagesse, ni sans doute les mêmes règles de conduite particulières à suivre par les ordres de l’autorité épiscopale ou civile, n’ont pas eu cette réserve.

« Aussi la maladie croissait-elle, pour ainsi dire, à vue d’œil, à mesure que le jour de la solennité approchait. La violence du mal était comme graduée par la marche même de l’évêque. Avant qu’il eût mis le pied sur le territoire de Morzine, mais tout près d’en franchir les limites, et sans que les malades sussent (dit-on) qu’il était là, une agitation extraordinaire s’était emparée d’elles toutes. Elle n’a fait que s’accroître pendant le trajet du prélat ; si bien qu’à son arrivée, elle s’est traduite en cris perçants, en vociférations, en un tapage effroyable.

« A. son entrée solennelle à l’église, le jour de la confirmation, les malades se sont jetées sur ses pas, l’ont approché de fort près, ont tenté de se jeter sur lui, en poussant des cris affreux, en proférant des jurements, des blasphèmes qui saisissaient le public d’horreur. Elles l’ont ainsi poursuivi, le huant, le menaçant, jusqu’au milieu de l’église. L’ordre n’a pu être rétabli, et la cérémonie s’accomplir que par l’intervention de la force publique. Pendant la confirmation même les malades ont redoublés [p. 341] de hurlements et de vociférations infernales ; elles cherchaient à cracher à la figure de l’évêque, à lui arracher son anneau pastoral. Elles ont même réussi à le faire tomber de sa main.

« Le moment où le prélat a donné la bénédiction, après avoir eu confirmé, a été plus orageux encore : la violence des accès est allée jusqu’à la fureur ; ce n’étaient de toutes parts dans l’église que cris forcenés, hurlements épouvantables. Le vacarme a été si affreux que les larmes coulaient des yeux d’un grand nombre de spectateurs. Beaucoup d’étrangers même ont été consternés de cette scène de fureur et de désolation.

« Les cris sont toujours les mêmes ; les malades n’ont rien appris, rien oublié.

« L’évêque n’a fait aucun exorcisme, malgré le désir de la paroisse qui en aurait voulu un général (3).

« Dans le nombre considérable de ces malades, deux hommes seulement ont présenté quelques symptômes de l’affection ; tout le reste, à l’exception d’une dizaine d’un âge plus avancé, se compose de personnes du sexe de dix-huit à vingt-cinq ans.

« Le préfet de la Haute-Savoie, accompagné du sous-préfet de Thonon, avait visité Morzine un peu avant l’évêque. Six malades lui avaient été présentées. A ses paroles bienveillantes et sages, elles ne répondirent que par des injures, quoiqu’elles eussent été jusque-là passablement tranquilles.

« L’autorité cherche, m’a-t-on dit, à distraire les malades, à les faire sortir de leur idée fixe, de leur tristesse et de leur morosité, par des chants, des danses, des jeux et autres divertissements… »

IX

Il y aurait peut-être quelque chose de plus à faire, mais qui demande du temps, et je ne doute pas que le gouvernement, si justement préoccupé des besoins publiques [p. 342] et de tout ce qui peut faire chérir la domination française, n’y songe très-sérieusement : ce serait la route de Thonon à Morzine, dont seize kilomètres sont encore à faire. Celte population de deux mille âmes communiquerait plus facilement avec le reste du pays ; on lui rendrait de plus fréquentes visites ; elle s’approvisionnerait plus aisément et à des conditions plus favorables des choses qui lui manquent ; elle tirerait un meilleur parti de ses bois, de ses fromages, de ses bestiaux, de ses ardoises. Peut-être ouvrirait-on utilement une mine d’étain que cette commune croit posséder. Avec les marchandises et les voyageurs circuleraient des idées qui modifieraient avantageusement les préjugés superstitieux de la population. C’est une atmosphère morale à changer, toute une éducation à refaire. Un genre de construction, où l’on ferait une plus large part à l’air et au soleil, ne serait pas non plus inutile. Le temps amènerait sans doute d’heureuses modifications dans la culture. Et, comme une amélioration en appelle une autre, tout le pays se trouverait comme lance dans une voie d’améliorations indéfinies. Alors, sans doute, on n’y croirait plus guère aux possessions et aux maléfices, en sorte qu’il n’y aurait plus ni possédés ni sorciers. On peut convenir dès maintenant que ce serait un grand avantage. L’expérience qu’on a faite du contraire depuis sept ans, expérience qui dure encore, en est la meilleure preuve : Au XVIe siècle déjà, la Haute-Savoie passait pour un pays de sorciers et de marmottes. J’espère bien que le XIXe siècle ne passera pas sans qu’elle perde ses sorciers, tout en gardant ses marmottes.

J. Tissot.

NOTES

(1) Village des environs de Morzine.

(2) Suivant une autre version, qu’on a pu lire dans les Annales médico-psychologiques, il y aurait eu à Morzine une mission très-imprudemment dirigée : « Elle avait chargé la mine, à laquelle la visite pastorale aurait simplement mis le feu. »

(3) L’abbé Michel B… m’a dit au contraire, en m’affirmant qu’il le tenait de l’un des vicaires de Morzine, qu’il y avait eu exorcisme général par l’évêque, et qu’aux mots : tace et obnutesce, les malades étaient toutes tombées dans un état de prostration subite et complète, après s’être livrées aux vociférations et aux contorsions les plus violentes ; mais les convulsions seraient revenues peu de temps après. Suivant un récit de même origine, une critique aurait été suspendue en l’air par une force invisible, pendant quelques secondes ou quelques minutes, sur le cimetière, où se pressait la foule, à l’arrivée de l’évêque. On aurait aussi remarqué, toujours d’après les mêmes observateurs, que les seins des malades étaient, pendant les crises, dans un état de turgescence extraordinaire. Les médecins ne nous en disent rien. Avis à M. Kuhn, qui est sans doute à même de réparer cette omission.

LAISSER UN COMMENTAIRE