Marc Oraison. Le médecin psychanalyste et le confesseur. Extrait de la revue “Recherchent et débats du centre catholique des intellectuels français – Problèmes de psychanalyse”. (Paris), Cahier n°21, novembre 1957, pp. 153-172.

Marc Oraison. Le médecin psychanalyste et le confesseur. Extrait de la revue “Recherchent et débats du centre catholique des intellectuels français – Problèmes de psychanalyse”. (Paris), Cahier n°21, novembre 1957, pp. 153-172.

Marc Oraison (1914-1979). Prêtre, théologien et médecin, il fut un ardent défenseur de la psychanalyse, et tenta tout au long de sa vie, une conjugaison « heureuse » de celle-ci avec la catholicisme. Dans une conversation privée, il nous avait confié n’être pas du tout favorable à la « Psychanalyse profane ». Parmi sa nombreuse littérature, en particulier sur la sexualité, nous avons retenu :

— Le mystère humain de la sexualité. Paris, Editions du Seuil, 1966. 1 vol.

— Le hasard et la vie. Paris, Editions du Seuil, 1971. 1 vol.

— La culpabilité. Paris, Editions du Seuil, 1974. 1 vol.

— La question de l’homosexualité. Paris, Editions du Seuil, 1975. 1 vol.

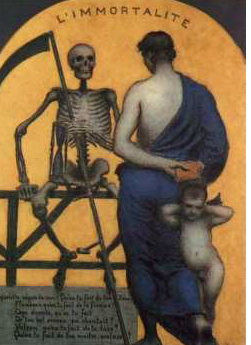

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 153]

LE MÉDECIN PSYCHANALYSTE ET LE CONFESSEUR

Il paraît que la tour de Pise, dangereusement inclinée sur sa base, inquiète en ce moment les architectes et les responsables. On ne voudrait pas, tout de même, qu’elle s’écroule. Et l’on se préoccupe de chercher au niveau des fondations et de leurs rapports avec le terrain, la cause possible et sans doute complexe de cet excessif déséquilibre. Il ne viendrait à l’idée de personne de prétendre que cela vient d’un manque de lumière, et de proposer un super-ventilateur atm()sphérique destiné à chasser les nuages qui cacheraient pas trop le soleil, ou, pire encore, de construire une source lumineuse artificielle aussi puissante que possible, et comme une sorte d’ersatz de soleil…

Dans un autre domaine, et toutes proportions gardées bien entendu, c’est pourtant une opération de l’esprit analogue que font certains auteurs bien intentionnés quand ils déclarent que la confession fréquente et bien menée doit parvenir à guérir les névroses. Trop souvent encore, on entend des réflexions de ce genre : à quoi peut bien servir la psychanalyse, puisqu’il y a la confession ? On vient décharger son âme de tout ce qui pèse sur elle, au confessionnal ; quel besoin y aurait-il d’en parler à quelqu’un d’autre qu’à son confesseur ? Ou bien on fait remarquer, non sans exactitude d’ailleurs, que la psychanalyse a pris une extension beaucoup plus considérable dans les pays protestants où la confession n’existe pas, que dans les pays catholiques où elle est en usage. Cela, pourtant, ne veut rien dire : il est bien possible que la confession réponde à un besoin et la psychanalyse à un autre, et que les pays protestants fassent la confusion inverse de celle que nous signalons en commençant, trouvant dans la psychanalyse un ersatz inadéquat de la confession.

Des réflexions de ce genre manifestent tout simplement, il faut bien le dire, une ignorance à peu près complète de ce qu’est la psychanalyse, acte médical, et une méconnaissance grave de ce qu’est la confession, acte religieux et sacramentel.

Il serait temps, cependant, que soit un peu éclairée cette confusion, systématiquement entretenue par certains auteurs, même se disant théologiens, pour des raisons très diverses qui n’ont rien à voir ici. Sans doute [p. 154] serait-il puérilement prétentieux de penser qu’en quelques pages on puisse apporter une exhaustive et définitive discrimination. Mais quelques réflexions ou quelques précisions peuvent apporter au lecteur des éléments non négligeables de discernement. C’est là toute l’ambition du présent chapitre.

*

Psychanalyse et confession sont, en somme, deux techniques au service de l’homme. C’est-à-dire qu’elles visent à promouvoir son bien : une plus profonde, plus lucide et plus oblative insertion dans la vie de relation. Mais les niveaux où se placent ces deux techniques sont radicalement différents : au sens pascalien du terme, ils ne sont pas du même ordre. Comme nous le disions en commençant, la psychanalyse, comme telle, est un acte médical, alors que la confession, comme telle, est un acte religieux. Cette élémentaire distinction liminaire est déjà par elle-même chargée de sens.

Tout le monde sait que le psychanalyste s’occupe, chez son « client », de la vie de l’inconscient. Mais on conçoit assez mal ce que cela représente, et cela se comprend : notre mentalité, c’est-à-dire notre habitude de pensée, est encore trop fortement teintée de rationalisme pour être à l’aise avec des réalités fluantes, difficilement saisissables, qui échappent au réseau des concepts abstraits et définitifs, et qui s’expriment beaucoup mieux par le moyen du symbole que par celui du raisonnement syllogistique.

Le monde inconscient de l’homme ressemble un peu au mystère souterrain, obscur et vaguement menaçant, qui conditionne le jaillissment de la Fontaine de Vaucluse … On ne sait pas exactement ce qui s’y passe ; on a des intuitions, des indications, des hypothèses on ne peut adéquatement formuler ces réalités mouvantes, obscurément entrevues, avec un vocabulaire fait pour les notions claires ; et cependant on n’en a pas d’autre… Mais on sait aussi que bien différents certes de la rutilance des jeux de lumière sur les eaux jaillissantes, ont une part irrécusable au dynamisme même de cet admirable bondissement. [p. 155]

Le propre de l’inconscient est d’être précisément irrationnel. Ou plus exactement « sous-rationnel ».En perspective freudienne, on peut dire un peu schématiquement qu’il correspond aux reliquats affectifs non résolus de l’enfance pré-rationnelle. Car l’homme, si la Révélation nous apprend que la grâce fait aboutir son inquiétude dans le mystère de la lumière divine, commence son existence dans le mystère des ombres protéiformes. C’est seulement de ce « mystère des ombres »,dans la mesure où il persiste de manière gênante, que s’occupe le psychanalyste. Les troubles névrotiques, de gravité très variable, s’enracinent dans ce mystère. Actions instinctives et réactions émotionnelles de l’enfant traduisent l’affrontement initial de son individualité hésitante avec le monde extérieur, inerte ou humain. Il se peut que cet affrontement, intensément vécu de manière encore purement affective, se fasse au travers de conflits trop lourds pour lui. Il se peut que des angoisses quasi viscérales qu’il éprouve de telle ou telle circonstances ne soit pas en leur temps suffisamment dissipées. Ces angoisses, vigoureusement oubliées par réflexe de défense, persisteront en lui, inconsciemment toujours prêtes à se réveiller. La tâche du psychanalyste est simplement d’aider le malade à reconnaître ces angoisses sous-jacentes, que la cure lui fait en quelque sorte revivre sur le divan. C’est la seule manière, pour le sujet, de les dissiper lui-même : tout en les revivant, il les revit, pour ainsi dire, comme archaïques et sans objet actuel.

C’est dire que le psychanalyste ne s’adresse qu’à la zone infra-humaine de son patient. La cure analytique se déroule uniquement à ce niveau. Son but est, très précisément, de libérer le malade non par rapport aux principes de la morale, comme certains le croient ou voudraient le faire croire, mais bien par rapport à des angoisses paralysantes dont le caractère est justement de ne rien avoir à faire avec une morale objective. Il est question, en somme, que des premiers balbutiements non encore dépassés du sujet au moment où il entrait en dialogue instinctif avec le monde distinct de lui, première ébauche, encore purement affective, de la vie relationnelle.

Par contre, le confesseur s’occupe, si l’on peut ainsi s’exprimer, du niveau de vie le plus supérieur que l’on puisse concevoir chez le sujet a recours à lui. Son rôle se situe à l’extrême opposé : il rétablit ou [p. 156] confirme, de manière d’ailleurs purement instrumentale, la vie du sujet dans sa dimension surnaturellement terminale : les relations personnelles avec Dieu sauveur. On se trouve ainsi à l’autre extrémité du mystère humain, à l’achèvement suprême de sa vie de relations, par la Grâce, c’est-à-dire le don gratuit et surabondant de Dieu connu comme l’Amour Infini. II ne s’agit plus à proprement parler de psychologie, mais de ce mode de connaissance transcendant et inexprimable nomme la Foi. Si les zones psychiques dont s’occupe peuvent être définies spécifiquement comme « obscur » et le « souterrain », ici nous sommes au contraire dans la lumière absolue la plus éblouissante, tellement éblouissante pour des esprits limités et hésitants qu’elle nous aveugle tout en nous entraînant dans son tourbillon de clarté et en nous rendant l’espoir de vivre. C’est d’ailleurs pourquoi la psychologie clinique de la Foi, contrairement à l’étude spéculative et rationnelle élaborée par la Théologie, reste en définitive inaccessible : on peut en étudier et même en redresser les manifestations vécues, mais on ne pourra jamais en définir l’essence. Pas plus que Montaigne, interrogé sur son amitié avec La Boétie ne pouvait expliquer autre chose que « parce que c’est lui, et parce que c’est moi ». L’indiscutable abus d’un vocabulaire ou d’une mentalité juridique tend trop souvent à faire oublier que le sacrement de Pénitence se situe essentiellement dans une relation intersubjective : l’homme errant et meurtri que Dieu poursuit de sa tendresse (Osée), que Dieu cherche à réveiller de sa torpeur (Cant. des Cant.), ou qu’il accueille dans une manifestation solennelle et débordante d’amour ,quand il revient . [L’enfant Prodigue). Il n’y a plus ici d’explication rationnelle possible : c’est le mystère même de l’amour vivant, de cette reconnaissance de deux personnes, de l’inexprimable qui s’est passé entre le Christ et Pierre quand ils ont échangé ce regard dont parle saint Luc, après la trahison de l’Apôtre. Dieu nous appelle chacun par notre nom, ce qui nous fait exister. Il nous sauve chacun par notre nom : « parce que c’est Lui et parce que c’est moi… » Dans ce suprême dialogue d’amitié retrouvée avec Dieu, le confesseur n’est qu’un instrument; car cette amitié gratuite et surabondante de la part de Dieu se manifeste à notre connaissance par des signes accessibles: l’Écriture, qui est l’histoire vécue de la Révélation de [p. 157] cette amitié, les Sacrements qui en sont à la fois les expressions et la réalité.

On doit se méfier de certaines expressions, aisément équivoques, dont on fausse le sens si l’on oublie qu’elles ont une signification originelle intentionnellement allégorique. Ainsi en est-il du langage médical transposé : le péché, maladie de l’âme ; le confesseur, médecin des âmes, etc… Il y a, certes, une analogie en ce sens que quelque chose est perturbé dans une harmonie et dans un échange vital, dans le péché comme dans la maladie. Mais il ne faudrait pas tout de même perdre de vue la distance infinie qui sépare les deux plans. Un auteur théologien spirituel, très violemment opposé à la psychanalyse freudienne, écrivait il y a quelques années dans une revue heureusement sans grande audience : « la vie spirituelle est un inconscient supérieur »… Bel exemple de charabias confusionnel. L’inconscient est un monde chaotique et préhistorique qui précède ou sous-tend la vie consciente ; la vie de la Grâce est au contraire cette force toute puissante de l’amitié divine qui mobilise, assume et unifie au delà de ses limites, dans la Foi, toutes les forces lucides de la conscience.

Le psychanalyste et son client évoluent, au cours de la cure, au niveau de l’infra-rationnel et de l’infra-humain, quand il est besoin justement de dégager le rationnel et l’humain des enlisements archaïques qui font obstacle. Le confesseur et le pénitent, dans la rencontre liturgique et mystérieuse du Sacrement, évoluent au niveau du supra-rationnel et du surnaturel proprement dit. Ils se trouvent, si l’on peut ainsi s’exprimer, aux deux extrémités opposées de l’unité dynamique de la personne humaine.

*

Cette différence radicale d’ordre et de nature entre la confession et la psychanalyse entraîne une différence non moins radicale entre la méthode et l’attitude du confesseur et celles de l’analyste.

Situé, si l’on peut dire, au carrefour de rencontre entre deux personnes en litige, le pénitent et Dieu, le confesseur est appelé d’une certaine manière à porter un jugement. Mais il ne faut pas perdre de vue que ce [p. 158] « jugement » est très spécial, et la comparaison très souvent faite avec un jugement de justice humaine, très équivoque, risque de fausser les perspectives. L’expression habituelle « tribunal » de la Pénitence », à ce point de vue, présente le risque, très grave par rapport à une saine doctrine religieuse, de la confusion.

C’est en effet le seul « tribunal» où l’on se présente avec la certitude absolue d’être pardonné du moment qu’on le demande. Bien plus que la perspective juridique d’une sentence, c’est la perspective d’un accueil chaleureux de l’égaré que l’Évangile nous souligne, à chaque occasion :

Parabole de l’Enfant Prodigue, Madeleine la pécheresse, la Samaritaine Sans doute y a-t-il eu, au cours des siècles, une contamination entre le Sacrement de Pénitence et la législation de la société ecclésiastique visible. Celle-ci, pour le bien de la communauté, nécessite un appareil juridique et procédurier de même type que la justice civile. Ainsi le pécheur public, divorcé et remarié en opposition officielle avec la vision chrétienne du mariage, est-il visiblement rejeté de la communauté, c’est-à-dire de la participation à la Table où les fidèles se rassemblent autour du repas eucharistique. Mais les rapports personnels et secrets de chacun avec Dieu ne sont pas du même ordre, et le juridisme nécessaire à l’organisation visible de la communauté temporelle ne doit pas contaminer notre conception du Sacrement en lui-même. II ne peut servir que de terme de comparaison, ou plus exactement d’analogie, mais non d’expression adéquate. Le prêtre comme tel, c’est dire ministre du Sacrement, instrument du Mystère, bien plus qu’à un juge, est comparable au portier anonyme du Père qui attend le retour de l’Enfant Prodigue pour fêter la « réunion ».

Mais il a tout de même un jugement à porter, car il n’est pas qu’un instrument mécanique ; il est chargé par l’Église d’une mission qui réclame l’engagement de toutes ses facultés humaines aussi bien que de sa disponibilité spirituelle ou du pouvoir surnaturel qui lui est confié. II va donner quelque chose, au nom de Dieu, un signe qui est en même temps toute efficacité de grâce ; c’est-à-dire un don d’une valeur inestimable, et primordiale pour le pénitent qui l’attend et le sollicite. Dispenseur de ce don, le prêtre doit donc juger s’il y a lieu de le faire. C’est-à-dire qu’il lui faut savoir d’abord s’il y a un pénitent, c’est-à-dire si le [p. 159] sujet qui se présente à lui, dans cette relation intersubjective essentiellement transcendante, est réellement un pécheur : d’où la nécessité de l’aveu des fautes. Il lui faut savoir ensuite si le sujet sait ce qu’il fait, c’est-à-dire s’il a cette attitude de retour et de Foi, si le geste qu’il fait est vraiment religieux et non point seulement conçu comme un rite plus ou moins magique ou comme une habitude hygiénique naturelle… ; d’où, pour le pénitent, la nécessité de signifier sa contrition. Mais le jugement du confesseur s’arrête là : contenu de l’aveu, contrition, ferme propos, selon les expressions traditionnelles. Il est bien évident que le confesseur ne peut en aucune manière juger la responsabilité personnelle profonde du pénitent : cela n’est à la mesure que de Dieu seul. S’il peut signaler au passage que tel acte est grave en soi, et rappeler pourquoi, il ne peut sans une vertigineuse et outrecuidante erreur, trancher la question de ce que l’on appelle en théologie traditionnelle la responsabilité formelle du sujet qui lui parle. Ce serait cléricalisme, et non sacerdoce … Si le prêtre, dans cette rencontre surnaturelle qu’est la confession, doit donc porter un jugement, il ne faut pas oublier que c’est dans la perspective de son pouvoir : dispenser la miséricorde infinie qui le dépasse, lui, tout autant que son pénitent.

Le psychanalyste, tout au contraire, s’il est fidèle aux exigences de la méthode, s’abstient essentiellement de tout jugement de valeur sur le comportement de son client, pour la raison très simple que son rôle se situe au niveau des zones infra-humaines, et donc infra-morales. Il va simplement, ce qui ne veut pas dire que ce soit facile et rapide ; aider son client, qui est un malade, à découvrir en lui-même les charges affectives bloquées et sous pression, d’origine archaïque, qui entravent plus ou moins l’autonomie de son comportement conscient et clair. Il ne doit donc, sous peine de détruire en son principe même la relation thérapeutique de type très spécial qui s’établit, ni formuler un jugement de valeur morale qui serait d’ailleurs complètement déplacé, ni donner des conseils de comportement. Sinon il entrerait, avec toutes interférences subjectives, dans les conflits affectifs inconscients de son client et les réactiverait comme tels, en empêchant le sujet d’en émerger, d’en prendre conscience, et de les « liquider », selon l’expression technique. Son rôle se borne à mettre le sujet en face de sa propre vérité dynamique, [p. 160] termes de « neutralité bienveillante », qui paraissent en effet les plus adéquats. La relation qui s’établit entre le psychanalyste et le client est évidemment pleinement humaine, en ce sens que le thérapeute pousse à l’extrême le souci de prendre et d’accueillir la personne de son client telle qu’elle est, dans toute sa complexité ; mais sa modalité efficace se voit au niveau infra-humain de cette personnalité. II est bien évident que le dialogue ne se fait pas dans le monde conscient et rationnel des relations ; c’est cela qui constitue la différence spécifique entre la séance de psychanalyse et n’importe quelle conversation… Il est d’autant plus évident que ce dialogue ne saurait se situer au niveau des relations surnaturelles. Porter un jugement de valeur sur le comportement de son client, et à plus forte raison le lui exprimer, reviendrait à rompre net la relation thérapeutique. Tout au plus le thérapeute pourra-t-il signaler à son client qu’il s’illusionne lui-même sans le savoir sur telle ou telle valeur d’après ses propres références, qu’il se contredit sans s’en apercevoir, et qu’il lui serait bon de comprendre pourquoi. C’est ainsi que l’on peut concevoir, par exemple, un client qui affirme sa foi chrétienne et sa vision chrétienne des valeurs, mais qui est un obsédé de culpabilité sexuelle : on peut être amené à lui faire toucher du doigt qu’il sent les choses d’une manière qui s’oppose à la hiérarchie des valeurs qu’il affirme être la sienne sur le plan rationnel. Selon une vision chrétienne des valeurs, en effet, l’importance de la charité s’avère fondamentale, et la chasteté n’est qu’une vertu seconde, en quelque sorte, « partie de la tempérance » dit saint Thomas. Sans porter le moindre jugement de valeur sur le comportement concret de son client, le psychanalyste peut être amené à lui faire prendre conscience de cette « hypertrophie » phobique des problèmes sexuels qui contamine son jugement rationnel.

D’autre part, dans la relation analytique, il n’y a pas d’aveu : le client n’a pas à répondre de ses actes devant son psychanalyste ou devant on ne sait quelle entité supérieure qu’il représenterait. Or la tendance instinctive du client, toujours plus ou moins chargée de sentiment névrotique de « culpabilité », consiste précisément à se situer en attitude d’angoisse « d’être jugé ». Ce qu’il va dire sera, souvent, vécu comme un « aveu », mais à son insu et sur un plan qui précisément n’est pas d’ordre [p. 161] objectivement psychanalyste doivent être précisément de ne pas entrer dans ce « jeu » inconscient, de refuser constamment le rôle de juge, de faire remarquer au sujet le réflexe inadéquat qui le fait réagir ; c’est évidemment le seul moyen pour liquider cette angoisse primitive pseudo-morale, qui entrave bien souvent un jugement clair et un engagement autonome du malade selon une vraie morale objective de relations. En s’abstenant méthodiquement de tout jugement de valeur, même informulé, le psychanalyste oblige, en quelque sorte, le sujet à « démoraliser » ce qui n’est pas encore moral. Il est clair que c’est la condition préalable pour que ce sujet puisse ensuite vivre une vraie morale consciente et humaine, et assume ses puissances instinctuelles selon l’option de son esprit, comme le dit en substance Anna Freud, la fille même du maître viennois, dans « le Moi et ses mécanismes de défense ». On ne répétera jamais assez que la psychanalyse est une thérapeutique, c’est-à-dire un acte médical. Si inadéquate que soit toute comparaison organique, on peut dire que le malade qui fait une psychanalyse n’« avoue » pas plus son inconscient au thérapeute que le malade atteint d’appendicite aiguë n’ « avoue » son intestin au chirurgien qui l’opère…

On a coutume de dire que l’attitude du psychanalyste est, et doit être, en un certain sens, « frustrante ». C’est-à-dire que, contrairement à ce qui se fait dans les autres genres de thérapeutique, le psychanalyste ne donne rien. Non point que son attitude doive être d’une rigoureuse froideur… Mais il ne doit pas entrer en vibrations, si l’on peut ainsi dire, avec les besoins affectifs de son client, qui sont de nature archaïque et régressive. Son rôle précis est au contraire d’aider le malade à les reconnaître comme tels, et à s’en dégager. Il doit donc ne pas y répondre, mais les signaler au sujet, ou l’aider à en prendre conscience. Toute la relation psychanalytique vise à amener le malade à une attitude autonome ; c’est¬ à-dire d’une certaine manière à lui refuser tout repli dans la dépendance infantile dont le besoin le commande à son insu. C’est pourquoi la cure ne peut se faire gratuitement, ce qui serait en fausser le principe. C’est également pourquoi il faut qu’elle représente pour le malade un gros effort, sous peine de la voir se prolonger indéfiniment dans un repli confortable de confrontation narcissique, C’est pourquoi, enfin, le [p. 163] psychanalyste ne donne rien, pas même un conseil, de manière générale et selon la théorie de la méthode. Quand le sujet lui demande une directive, l’analyste ne répond pas, ou selon le point où en est rendue la cure, lui explique pourquoi il pose une question, et le besoin que cela représente. Il se borne, en quelque manière, à renvoyer au malade sa propre vérité, sans jamais répondre à ses appels.

C’est une relation, comme l’on voit, essentiellement différente de la relation médicale habituelle, où le malade vient exposer sa situation, et reçoit en échange une ordonnance ou une directive précise qu’il pourra d’ailleurs ressentir, inconsciemment, comme une sorte de don magique… Qui pourra dire jamais le rôle exact des réactions psychologiques instinctives dans l’efficacité, par ailleurs indiscutable sur le plan pharmaco-dynamique, de tel produit médicamenteux ?

Mais c’est une relation encore plus différente de celle du confesseur, laquelle se situe au niveau de la « guérison » surnaturelle, avec tout ce que ce terme peut comporter de pure analogie. Dans la relation confesseur-pénitent, ce dernier expose sa situation, manifeste sa douleur et son espérance, et reçoit une réalité infiniment transcendante, qu’il appelle, certes, de tout ‘son être, mais devant laquelle il ne peut être que radicalement réceptif, puisque cette réalité, qui est la Grâce, est par définition l’infiniment gratuit.

Devant le psychanalyste, le malade se heurte à un refus d’accéder à des désirs régressifs qui sont précisément, pour être schématique, à la source de sa névrose. Il ne « reçoit » de la cure analytique, dans son principe, que des éléments interprétatifs qui lui permettent de comprendre, d’assumer ou de libérer lui-même les conditionnements jusque-là inconscients de ses réactions et de son comportement. Devant le Confesseur, instrument anonyme d’un Don Infini, le pénitent est toute réceptivité consciente d’une réalité vivante qui transcende toute explication.

Les différences de « mise en scène », si l’on ose ainsi s’exprimer, traduisent tout aussi clairement la différence radicale de ces deux types de relation : confession et psychanalyse. On oublie trop souvent que la confession, c’est-à-dire la réception du sacrement de Pénitence, est un acte liturgique, au sens le plus précis et le plus fort de ce terme. En principe et pour bien faire, cet acte devrait être revêtu de la même solennité sacrée que le Baptême ou l’Eucharistie. Le déroulement scénique, l’agenouillement, le geste et les paroles de l’absolution, tout cela exprime et réalise à la fois la rencontre et l’approfondissement de l’intimité entre Dieu et le pécheur. Entièrement orientée à la destinée trans-temporelle du sujet qui la vit, la confession peut être définie comme une « liturgie de progression ».

La psychanalyse, tout au contraire, constitue une situation de régression. Le malade est couché, c’est-à-dire dans une position de dépendance infantile qui le rend d’ailleurs parfois très mal à l’aise. Le psychanalyste est assis derrière lui, se tenant dans cette neutralité attentive dont nous parlions à l’instant. Toute cette mise en scène, très particulière, est destinée à favoriser la phase principale de la cure, c’est-à-dire le transfert.

Le malade est amené, par cette situation tout à fait particulière, à revivre d’une certaine manière ses propres conflits inconscients et archaïques dans un « dialogue » affectif avec le thérapeute. Celui-ci représente symboliquement tour à tour tel ou tel personnage de l’enfance à propos de qui s’était noué le conflit non résolu. Certes, cette manière de présenter les choses est extrêmement simpliste, mais correspond à peu près à l’essentiel du processus, forcément très complexe, nuancé, disparate et mouvant. C’est l’analyse, justement, de ce transfert qui va permettre au sujet de se dégager de ses crispations névrotiques, puisque le thérapeute n’entre pas dans le jeu et le met constamment en face de ses propres réactions. Ce phénomène psychologique, tout à fait essentiel dans la cure psychanalytique, n’a évidemment rien à voir dans la relation confesseur-pénitent. Du moins ne devrait-elle pas intervenir sous peine de la fausser. Mais il est bien évident d’autre part que si le thérapeute veut être dans son rôle, favoriser le transfert, aider le sujet à l’analyser, il doit avant tout se garder de tout jugement d’ordre moral, et rester dans une neutralité vraie, affective et non point seulement rationnelle, sur ce domaine. Un excellent article de Karl Stern, intitulé « psychothérapie et valeurs spirituelles », dans le n° de Décembre 1956 de La Table Ronde, précise fort bien l’importance de cette neutralité nécessaire, et d’une manière qui souligne fortement la confusion à ne pas faire entre la technique psychothérapeutique et la confession. « Il arrive souvent, [p. 164] écrit-il, dans l’expérience thérapeutique courante, qu’un malade vienne soumettre des histoires bizarres et effroyables d’inconduite morale, et l’on s’aperçoit vite qu’il aimerait être blâmé. Il veut « faire monter » le médecin, il en attend quelque chose comme une sanction verbale. Plus ce désir est frustré, plus grandes sont les chances d’un transfert curatif. En même temps se pose un problème particulier de contre-transfert. Tant que le thérapeute entretient profondément en lui-même l’attitude : « Dieu merci, vous ne m’avez pas fait comme un de ceux-là », ou un vestige même de cette attitude (et sans qu’elle soit exprimée verbalement), la « technique » n’opère pas.

*

Il arrivera très souvent, dans la pratique courante, qu’un même sujet, chrétien mais malade, relèvera des deux situations que nous avons tenté de distinguer le plus clairement possible. C’est-à-dire qu’il aura à faire au psychanalyste et au confesseur alternativement. Des problèmes vont alors se poser ; et il est essentiel que chacun reste soigneusement sur son terrain, malgré les tentatives fréquentes des malades pour amener la confusion, à leur insu, bien entendu. Si le psychanalyste, sérieusement formé par sa propre analyse didactique, ne se laisse pas faire, ainsi que l’écrit Karl Stern, il peut arriver que le confesseur, bien intentionné mais peu au courant des réalités psychologiques profondes, se laisse pour sa part entraîner par son pénitent à des réactions ou des réflexions destinées en fait à interférer dans la relation analytique.

Mais cela nous amène tout d’abord à souligner une autre distinction, qui semble trop souvent passée sous silence dans la mentalité courante actuelle : la différence qu’il y a entre le rôle du prêtre ministre du sacrement de Pénitence et le rôle de ce que l’on appelle un « directeur de conscience ».

Le premier est essentiellement instrumental. Le prêtre agit en tant que prêtre, c’est-à-dire chargé d’un pouvoir surnaturel qui le dépasse infiniment, directement délégué par le Christ et l’Église à la dispensation du mystère de miséricorde. En principe, sa personnalité psychologique et spirituelle n’entre pas en ligne de compte, comme élément constituant, [p. 165] dans la relation pénitent-mystère du Dieu Vivant qui s’établit au cours de la situation liturgique du sacrement. En principe, cette personnalité propre du ministre ne devrait pas jouer davantage que dans la liturgie eucharistique ou baptismale. Le ministre du sacrement, comme tel, est anonyme ; et l’on concevrait fort bien que la confession se condense en ses éléments essentiels aveu, monition religieuse (et non morale), paroles sacramentelles.

Toute autre est la relation qui s’établit entre le sujet et le « directeur de conscience ». Elle n’est nullement, de soi, sacramentelle ; et la personnalité du « directeur » entre au contraire à plein. C’est d’ailleurs le grand risque, car toutes les réactions psychologiques les plus complexes, conscientes ou non, sont susceptibles de se produire. Le terme même de « directeur de conscience » est ambigu. Il peut supposer une certaine idée de dépendance, de soumission passive, d’autorité absolue, qui tendrait à maintenir la liberté spirituelle du sujet en lisières et « sous la coupe » d’un être humain. C’est alors que peuvent se produire, à l’insu des deux, les phénomènes de transfert ou de contre transfert qui se produisent plus ou moins dans toute relation humaine, mais à plus forte raison dans une situation de dépendance infantilisante. Si le « directeur » se met à analyser le transfert, il sort de son rôle et joue au thérapeute, ce pour quoi il n’est pas préparé. Mais s’il ignore, ou veut ignorer, la réalité de ces réactions psychologiques, il peut se laisser entraîner à des conseils ou à des prises de position parfois très dommageables. Les expressions de « conseiller spirituel » ou de « père spirituel » seraient peut-être moins équivoques. La première comporte davantage la notion du respect de la liberté du sujet. La seconde évoque l’idée de génération, et souligne que le rôle. du « père spirituel » est d’engendrer le sujet à la vie spirituelle, c’est-à-dire à l’aider à devenir adulte et autonome dans cette ligne comme dans la ligne de la vie naturelle. On oublie trop souvent que le rôle du « directeur de conscience » est d’apprendre à celui qui le consulte à se diriger tout seul, précisément. La vie spirituelle ne peut pas être adéquatement une relation personnelle avec Dieu si elle doit se passer continuellement avec l’écran d’un intermédiaire qui interpose son autorité propre.

Sans compter que cette autorité, si elle est entendue dans un sens dictatorial ou « paternaliste », par opposition à paternel, engage du fait [p. 166] même toute l’affectivité complexe du « directeur » et cette affectivité peut être névrotique.

Le « conseil spirituel » n’engage pas, comme tel, le pouvoir ni le caractère sacramentel du conseiller ou du « père ». Il n’est pas de soi, sacerdotal. La preuve en est qu’il est exercé par des supérieurs ou des maîtres de novices qui n’ont pas reçu d’ordres sacrés dans les congrégations de religieux non prêtres ; et a fortiori dans les congrégations de religieuses… Et si le résultat, surnaturel et mystérieux, de la relation qui s’établit dans le sacrement de pénitence est, si l’on ose dire, infiniment absolu, le résultat du dialogue qui s’établit dans le conseil spirituel reste essentiellement relatif, en ce sens que les deux personnes en présence ne sont que deux personnes humaines, avec toute leur faiblesse et leurs possibilités d’erreur des deux côtés. Et il est indispensable que cette différence radicale soit clairement présente à l’esprit des deux pour que la relation soit efficace et ne fasse pas écran à l’action mystérieuse de la grâce, non plus qu’à la liberté de celui qui demande le conseil. Rien ne paraît néfaste, tant au point de vue religieux qu’au point de vue psychologique, comme un « directeur » qui exige une obéissance aveugle et absolue ; il y a bien des chances pour que, sans s’en apercevoir, il satisfasse un besoin plus ou moins suspect et égocentrique de domination qui n’a plus rien à voir avec son rôle réel.

Si l’on tient compte de cette distinction essentielle, on s’aperçoit que les interférences risquent de se produire beaucoup plus entre le psychanalyste et le « père spirituel » qu’entre le psychanalyste et le confesseur, ministre anonyme du sacrement comme tel. Si l’on respecte au mieux le caractère religieux, liturgique, mystique au sens ontologique de ce terme, de la confession, le pénitent malade sera placé d’office dans une situation qui est à l’opposé même de la psychanalyse, et cela l’aidera à sortir de la confusion qu’il cherche souvent à entretenir à son insu.

Mais le conseiller spirituel d’un malade en analyse devra faire une attention particulière à ne pas tomber dans la tentation « paternaliste » qu’un certain vocabulaire relativement récent, et peut-être aussi un gauchissement doctrinal, rendent particulièrement insinuante. D’une manière très générale, on peut dire en effet qu’un malade névrosé souffre d’une fixation à des attitudes affectives de son passé infantile. C’est-à-dire qu’il ne parvient pas à une liberté psychologique positive d’engagement relationnel. A son insu, plus que les autres, il se place instinctivement en situation de dépendance, ou d’appel à la dépendance. Pour son épanouissement psychologique et spirituel, il a besoin plus que d’autres qu’on ne réponde pas à ce besoin affectif et qu’on l’oblige tacitement à assumer lui-même ses décisions et leurs risques. Pendant que le psychanalyste le met en face des ressorts profonds de son comportement, le conseiller spirituel devrait le plus possible l’inviter à cette autonomie et à cette solitude de décision qui seule fait de la vie spirituelle une réponse vraiment personnelle au mystère d’appel et d’amour de Dieu. On ne peut être réellement « enfant » vis-à-vis de Dieu que si l’on est suffisamment dégagé des réactions infantiles vis-à-vis des hommes. Et le névrosé, dans toute situation vécue a tendance, d’une manière ou d’une autre, à reproduire une situation infantile. Cette tendance s’affirme dans toute sa vigueur, le plus souvent, dans le dialogue avec le père « spirituel ». Il est évidemment souhaitable que celui-ci ne s’y laisse pas prendre, et refuse souvent de conseiller positivement, ce qui reviendrait, psychologiquement parlant, à agir à la place du sujet, et à l’empêcher d’être lui-même. Dans certains cas, et à certains moments, cela demandera, de la part du conseiller spirituel, un véritable courage ou une apparente cruauté : il est parfois très dur de laisser un malade dans l’angoisse d’une décision à prendre, qu’il ne peut encore assumer. Mais ce serait lui causer un grave préjudice que de décider à sa place, tentation de facilité et de fausse charité, et de contrecarrer de la sorte le travail de libération et de développement qui se fait en psychanalyse.

Par ailleurs, le malade préoccupé de problèmes religieux a toujours plus ou moins tendance à « psychologiser » le surnaturel et la vie spirituelle. C’est-à-dire qu’il confond plus ou moins, toujours sans s’en rendre clairement compte, le monde émotionnel et le monde de la foi. Ses « relations avec Dieu » sont souvent contaminées de composantes affectives qui tiennent encore à ses relations infantiles avec le monde adulte, et particulièrement avec le couple parental. Dieu sera souvent éprouvé comme un « super-père » ; la Vierge, ou l’Église, sera éprouvée comme une « super-mère ». Il s’agit, précisément, que le conseiller spirituel aide le sujet à distinguer de plus en plus le domaine purement psychologique [p. 168] du domaine réellement spirituel. Il s’agit que le sujet apprenne peu à peu à découvrir la réelle transcendance du mystère divin, en lui-même comme dans ses relations avec nous. Il s’agit que le sujet dégage sa connaissance de Dieu tel qu’il se révèle des projections anthropomorphiques qui se font malgré lui. Dieu n’est pas seulement « un père » : il est l’unité mystérieuse de Trois Personnes. Le Christ n’est pas seulement un « frère » attendrissant et pathétique : il est l’unité de la vie humaine et de la vie divine dans la Personne du Verbe. La Vierge n’est pas à proprement parler « notre maman du ciel » (expression très infantile et en somme équivoque) : elle est ce personnage unique de totale perméabilité à la présence de Dieu, avec tout ce que cela représente d’insertions bibliques, d’universalité et de profondeur religieuse, très au delà des réactions émotives. Ce délicat travail de purification de la vie spirituelle, déjà long et difficile pour des psychologies normales, s’avère souvent très ardu pour des névrosés. C’est là qu’il faudra « conseiller spirituel » toute sa patience et tout son sens religieux le plus authentique pour ne pas entretenir ou aggraver une confusion toujours préjudiciable.

Comme l’a très bien fait ressortir le Dr Hesnard, la névrose est souvent liée, d’une manière ou de l’autre, à un faux sentiment de culpabilité, qui n’est qu’une angoisse pathologique inconsciente et n’a que peu ou prou de rapports avec le sens religieux de la Pénitence. La pratique de la confession peut alors poser des problèmes. Il arrive que certains malades, des scrupuleux, par exemple, aient un besoin véritablement névrotique de cet acte, qui n’est plus pour eux qu’une sorte d’exorcisation magique de leur angoisse. Sans compter que cela dévalorise essentiellement le mystère sacramentel, cela peut entretenir la névrose, sinon même l’aggraver au cas où le confesseur s’avère plus « moraliste » que ministre de ce Mystère.

Un exemple fera mieux comprendre. Mme F…, âgée d’environ 40 ans, est atteinte de névrose obsessionnelle. Entre autres symptômes, elle éprouve une angoisse véritablement insurmontable et compulsionnelle de « péché grave » à la moindre occasion : manière de monter dans le métro, absorption d’une tasse de café, maigre du vendredi, etc… Elle éprouve alors le besoin impérieux de se confesser, cinq ou six fois dans la semaine, et à l’occasion davantage. Il est clair que pour assainir sa vie spirituelle, alors qu’un psychanalyste l’aide à prendre conscience des sources inconscientes de ses troubles, le conseiller spirituel devra raréfier le plus possible la pratique du sacrement de Pénitence, refuser d’entrer dans le jeu des obsessions, éliminer de l’aveu des fautes tout ce qui pourrait avoir trait à l’obsession, et insister inlassablement sur le caractère religieux du sacrement, dans la perspective d’une foi dans le salut par le Christ. C’est-à-dire que le confesseur sera amené à « démoraliser » au maximum la confession pour essayer d’en faire l’occasion d’un enseignement théologique de l’Espérance.

Pris entre le psychanalyste qui le met en face de sa vérité psychologique et le confesseur qui refuse d’entrer dans le jeu inconscient des « rationalisations » pseudo-religieuses ou pseudo-morales, le malade sera mis en demeure en quelque sorte, et au prix souvent d’une très dure épreuve, de purifier son attitude spirituelle de toute contamination, qui atteindrait à la fois l’équilibre psychique et l’authenticité de la relation à Dieu.

*

A ceux qui s’efforcent de confronter et d’enrichir par un échange mutuel pastorale et psychologie moderne, on fait parfois le reproche de ne plus croire à l’efficacité du surnaturel. Mais ce reproche est mal fondé : ce n’est pas nier le surnaturel, au contraire, que de le distinguer au mieux possible des moyens naturels. Le mystère sacramentel n’est pas fait, de soi, pour constituer une psychothérapie et son efficacité, justement, est d’ordre surnaturel essentiellement.

Bien au contraire, dans cette « zone » existentielle que représente la pastorale, et qui déborde à la fois a sur la vie psychologique et sur le mystère de Foi, l’ignorance de la psychologie clinique peut représenter un réel danger. Il arrive encore trop souvent qu’un confesseur bien intentionné entretienne un pénitent dans une obsession névrotique par une pratique mal dirigée du sacrement, ou du moins ne considère pas l’aspect psychopathologique du problème, comptant que la prière et la grâce sacramentelle arrangeront les choses… On entend encore déclarer parfois : « la psychothérapie ? je n’y crois, pas… Comme si on pouvait [p. 170] « croire » à la pénicilline ou à l’appendicectomie, toutes proportions gardées !… C’est ainsi qu’un malade va continuer à se réfugier dans une obsession anxieuse d’ordre sexuel, dont il a inconsciemment besoin, pour ne pas, en fait, sortir de lui-même. Ses confessions, loin d’être psychothérapiques, sont au contraire vécues, de la meilleure foi du monde, d’ailleurs, comme une replongée plus ou moins masochiste dans des situations conflictuelles qui ne veulent pas se résoudre. Elles n’ont plus rien à voir, malgré les apparences et les termes employés, avec le sacrement lui-même non plus qu’avec la vie de relation avec Dieu.

Un autre aspect de cette ignorance est à souligner, d’autant plus nettement que la pratique de la psychothérapie de type analytique se répand heureusement en médecine actuelle. Il faut savoir qu’un psychanalyste honnête et compétent ne donne jamais de conseil positif. Or on entend dire, assez fréquemment, qu’un malade en psychanalyse a reçu de son médecin le conseil, par exemple, de divorcer, ou de prendre une maîtresse. S’il s’agit vraiment d’un psychanalyste qualifié, c’est faux, sans doute possible, car une telle pratique serait la négation même de la méthode analytique. Mais il arrive que le malade, à tel moment de sa cure, découvre en lui des pulsions désordonnées ou chaotiques, qu’il ne peut encore assumer librement et remettre en place ; il peut alors prêter, en toute bonne foi, à son analyste des « indications » qui ne sont qu’en lui, mais qu’il ne peut encore reconnaître comme siennes, et redresser.

Il arrive aussi, et cela peut être plus fréquent, que le malade essaye inconsciemment de se servir de son conseiller spirituel pour rompre la cure parvenue à un moment qu’il se refuse à aborder. Cette manœuvre de « résistance » consiste à aller trouver son confesseur en lui disant que le psychanalyste donne des conseils effarants : c’est faux, mais le malade est sincère en interprétant de telle manière que le confesseur puisse lui dire, au nom de l’autorité morale : « arrêtez la psychanalyse ! » Il est nécessaire, alors, de bien savoir que le sujet déforme foncièrement les choses à son insu pour ne pas entrer dans son jeu. Le psychanalyste se borne à signaler à son client qu’il éprouve, par exemple, une agressivité ambivalente à l’égard de sa femme qui reproduit partiellement pour son inconscient le personnage maternel ; mais il ne donne jamais le conseil de faire telle ou telle chose. Le confesseur doit savoir cela, pour contribuer [p. 171] au redressement de la situation, et aider le pénitent malade à se mettre en quelque sorte en face de ses propres responsabilités.

S’il peut être dangereux de voir méconnaître les réalités psychologiques par un confesseur ou un conseiller spirituel, il peut être également dangereux qu’un confesseur se mette à faire de la psychothérapie. Cela reviendrait à ne pas respecter la différence des ordres. Certes, une série d’entretiens spirituels menés par un conseiller très au courant de la psychologie peut être souvent salutaire, mais à la condition justement que ce conseiller tienne compte de ce qu’il a pu comprendre des problèmes de son visiteur pour assainir sa vie théologale, sans entrer dans l’étude ou l’éclaircissement de ces problèmes eux-mêmes. S’il le fait, sa compétence éventuelle le lui permettant, il faut que ce soit en pleine connaissance de cause, de son côté comme du côté du « pénitent « ; c’est-à-dire que la relation qui s’établit redevient du type psychothérapique et non plus directement sacerdotal. A tel point qu’il est préférable, alors, que le conseiller dirige le sujet vers un autre prêtre et s’efforce, pour sa part, de distinguer soigneusement dans son attitude le domaine psychologique et le domaine sacramentel qu’il se refuse à aborder.

La relation psychanalytique est de type « infra-humain » en un certain sens ; c’est à dire que le phénomène du transfert fait du thérapeute une sorte de support pour la reviviscence et la liquidation de situations émotionnelles régressives et archaïques. La relation du conseil spirituel, et à plus forte raison celle du sacrement de pénitence, est orientée, au contraire, au « supra-humain » ; c’est-à-dire qu’elle fait du ministre du Mystère un pur instrument de découverte personnelle de Dieu, à l’opposé précisément du chaos et de la régression. Il serait profondément dommageable, sinon même catastrophique à l’occasion, de mélanger ces deux relations : elles ne peuvent que s’annuler quand elles sont vécues par un sujet avec un même personnage ; c’est toujours la relation spirituelle qui en pâtit, mais la confusion qui s’établit empêche que le transfert puisse être curatif, et la situation névrotique ne fait que s’installer davantage.

C’est la raison, entre autres, pour laquelle un psychanalyste refuse habituellement d’avoir une entrevue avec le « directeur spirituel » de son client hors de la présence de celui-ci. Il faut que tout soit clair, et que le malade soit au maximum de sa possibilité réceptive, mis en présence de [p. 172] sa propre vérité psychologique comme en présence de la Vérité Transcendante, sans qu’il puisse confondre les deux, et jouer de l’une pour obscurcir l’autre.

Placé au carrefour des origines confuses de la vie affective de son client, le psychanalyste cherche à l’éclairer « par en dessous », si l’on peut dire, afin qu’il se connaisse, se situe et se construise plus librement.

Placé au carrefour de rencontre entre la personne de son Pénitent et celle du Christ sauveur, le confesseur est l’instrument d’une illumination tout autre, « par en dessus », pour reprendre une perspective chère au Pseudo- Denys.

Pour la vérité objective comme pour l’intérêt humain et spirituel du névrosé, grave ou non, il est indispensable de ne pas confondre ces deux rôles et de bien savoir que, s’ils sont tous deux nécessaires à la fois, en aucun cas ils ne se peuvent mutuellement remplacer.

Marc Oraison

Docteur en Théologie

Docteur en Médecine

LAISSER UN COMMENTAIRE