Dupré Ernest et René Charpentier. Les empoisonneurs. Etude historique, psychologique et médico-légale. Article parut dans les « Archives d’Anthropologie Criminelle et de Médecine Légale », (Paris), n°18, du 15 janvier 1909. Et tiré-à-part : Paris, A. Rey & Cie, 1909. 1 vol. in-8°, 55 p.

Dupré Ernest et René Charpentier. Les empoisonneurs. Etude historique, psychologique et médico-légale. Article parut dans les « Archives d’Anthropologie Criminelle et de Médecine Légale », (Paris), n°18, du 15 janvier 1909. Et tiré-à-part : Paris, A. Rey & Cie, 1909. 1 vol. in-8°, 55 p.

Ferdinand-Pierre-Louis-Ernest Dupré (1862-1921). Médecin et aliéniste, élève de Chauffard, de Landouzy et de Brouardel, il fut très influencé par Auguste Motet, directeur de la maison de santé de Charonne. C’est en 1905 qu’il propose le terme de mythomanie pour désigner la tendance volontaire et consciente de l’altération de la vérité. Il défend les théories des « constitutions », en reprenant et donnant suite à celles de Augustin Morel et Valentin Magnan. Parallèlement il développe une théorie des psychoses imaginatives et des délites d’imagination Celles-ci seront publiées par son élève, Benjamin Logre, en 1925, sous le titre : Pathologie de l’imagination et de l’émotivité. Préface de Mr Paul Bourget… suivie d’une notice biographique par le Dr. Achalme.. Paris, Editions Payot, 1925. 1 vol. Dans la « Bibliothèque scientifique ».

Dupré publia surtout sous forme d’articles dans de nombreuses revues.

René Charpentier (1881-1966). Aliéniste, élève d’Ernest Dupré. Médecin de l’asile d’aliénés de Saint-Venan (Pas-de-Calais), puis Chef de clinique des maladies mentales de la Faculté de médecine de Paris, à l’asile clinique Sainte-Anne (1907-1910). Membre de la Société médico-psychologique, de la Société Clinique de Médecine Mentale, etc… Le texte sur les empoisonneurs et la seconde publication, sur plus d’une quarantaine récencées.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination du tiré-à-part. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié plusieurs fautes de composition. – Par commodité nous avons renvoyé la note de bas de page en fin d’article. – Seules les gravures 1 et 2 sont celles insérées dans le texte de Dupré et Charpentier. – Les autres images ont été rajoutées par nos soins, sauf les images n° qui sont celles de l’article. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 3]

Devant, le médecin et devant le juge

viennent s’échouer toutes les misères

humaines, physiques ou morales.

(Georges CLARETIE. Derues, l’Empoisonneur,

Paris 1907.)

[p. 5]

Sept fois sur dix, le crime d’empoisonnement est l’œuvre de la femme ; or, la statistique criminologique et notamment la lecture du Compte général de l’Administration de la Justice criminelle (1) démontre que, des attentats contre les personnes en général, 20 pour 100 seulement sont commis par les femmes et 80 pour 100 par les hommes. L’empoisonnement est donc le crime des femmes et notre intention n’est pas de revenir ici sur une notion aussi classique.

Ce crime essentiellement féminin est pourtant parfois commis par des hommes. Aussi avons-nous pensé que l’étude des empoisonneuses, exposée par l’un de nous (2), comportait comme une [p. 6] suite naturelle l’étude psychologique et médico-légale des empoisonneurs.

Puisque le nombre en est moins grand, quels sont donc ces hommes qui, alors que tant d’autres moyens sont à leur disposition, se servent d’une arme qui paraît, au premier abord, devoir être réservée aux femmes ? Pourquoi y a-t-il moins d’empoisonneurs que d’empoisonneuses ? Ce n’est pas, ainsi que le déclare Gayot de Pitaval (3), « parce que les femmes n’ayant pas le courage de se venger ouvertement et par la voye des armes, embrassent ce parti qui favorise leur timidité et qui cache leur malice. » Il faut à l’assassin beaucoup plus d’énergie et de ténacité, il lui faut beaucoup plus de sang-froid et de volonté pour empoisonner une victime avec laquelle il vit, dont il partage les repas, dont il reçoit les confidences et dont il épie et surveille l’agonie pendant des heures, pendant des journées, quelquefois pendant des semaines, que pour guetter dans un endroit désert, un passant qui ne le voit même pas, et l’abattre d’un coup de couteau ou de revolver. Un moment de faiblesse, de sensibilité compromettrait le succès de l’entreprise et trahirait le crime. Le crime d’empoisonnement n’est certes pas, comme on l’a dit, le crime des lâches : l’attitude au tribunal et à l’échafaud de la plupart des condamnés suffirait à le prouver.

Ce n’est pas uniquement non plus parce que grâce au poison « elles cachent leur malice », car il est un autre crime bien féminin aussi, qui démontre que ce mobile ne guide pas toujours la femme criminelle. Elles se soucient fort peu d’être reconnues, ces criminelles qui vont, un bol de vitriol à la main, attendre sur son passage la victime de leur haine ou de leur jalousie.

Ces raisons ne suffisent pas à expliquer pourquoi le crime d’empoisonnement est si souvent un crime féminin. On ne saurait non plus invoquer la faiblesse de la femme comme raison déterminante du choix du poison dans la perpétration du crime : on s’expliquerait mal alors que des hommes emploient ce procédé pour se débarrasser de femmes et d’enfants dont la force ne peut les effrayer.

Quel est donc l’état mental des empoisonneurs ? Quels sont les hommes qui empoisonnent, à quels mobiles obéissent-ils, quelles sont les raisons qui leur dictent le choix de cette arme ? [p. 7]

La nature du toxique a changé, mais le crime d’empoisonnement a toujours existé, identique à lui-même, commis sous l’influence des mêmes passions par les mêmes familles psychologiques de criminels, hommes ou femmes, les empoisonneurs présentent les mêmes tares morales mises en jeu par les mêmes mobiles : l’amour parfois, la cupidité ou l’ambition souvent, la perversité toujours, les animent, les guident et les orientent dans cette criminalité spéciale, lorsqu’un cupide ou un ambitieux a décidé, pour la réalisation de ses plans, la mort d’une victime, si celle-ci appartient à sa propre famille ou à son entourage immédiat, le criminel ne peut choisir que le poison. Qu’il s’agisse d’un héritage à recueillir, d’une assurance sur la vie à toucher, la mort doit paraître naturelle ; et, seul, le poison peut faire croire à une mort naturelle, là où un assassinat éveillerait les soupçons et mobiliserait tout l’appareil de la Justice. Dans les affaires récentes, la cupidité s’exerce sur des appâts nouveaux : l’assurance sur la vie tend à compléter l’insuffisance des héritages. L’empoisonneur, avant de passer à l’acte, doit faire contracter ses assurances à la victime, et préparer ainsi de plus loin et plus savamment la série de ses manœuvres criminelles.

Si la perversité doit être considérée comme un élément étiologique constant du crime d’empoisonnement, il est des cas où il est le seul, où aucun autre mobile ne peut être dépisté et où la perversité apparaît comme la cause unique des scènes tragiques qui se sont déroulées. Les crimes, souvent multiples, non motivés, apparaissent alors comme une satisfaction à des appétits morbides : la soif de la souffrance et de la mort, comme l’acte d’un pervers qui tue ou bien pour des raisons dont la futilité confond l’opinion publique, ou bien même sans pouvoir donner de son acte la moindre explication. A ces pervers encore, il faut le poison. C’est la seule arme qu’ils puissent employer lentement, dont ils puissent proportionner les effets à leur soif des souffrances d’autrui, c’est la seule arme qui leur permette, pour ainsi dire, de doser la mort et de traîner lentement vers le but fatal une agonie qu’ils persuadent à tous vouloir soulager. « La perversité sans but apparent de l’empoisonneur Lelièvre Chevalier en fait un monstre parmi les monstres » écrit Fouquier (4) ? « Je n’aurais jamais pu résister à la tentation d’empoisonner encore, » déclara [p. 8] Nanette Schoenleben au moment où elle se livrait au bourreau. D’après une statistique du Ministère de la Justice, pour une période de cinquante-cinq ans, de 1825 à 1880, ces empoisonnements sans motif plausible ne s’élèveraient pas à moins de 43 pour 100 du chiffre de ces crimes (5).

* * *

Les flèches empoisonnées apparaissent dans l’histoire comme les vestiges les plus lointains de la puissance du poison. Geoffroy Saint-Hilaire (6), en 1858, et le professeur Parrot (7), en 1872, ont retrouvé des pointes de flèches creusées de rainures destinées à contenir des substances toxiques et provenant des hommes fossiles ou paléolithiques. La légende nous apprend que les flèches d’Hercule étaient trempées dans la bile de l’hydre de Lerne, et, dans l’Odyssée, Ulysse demande à Ilus, roi d’Epire, du poison pour rendre ses traits mortels. Selon Aulu-Gelle, les Gaulois empoisonnaient leurs flèches avec du suc d’ellébore ; et, de nos jours encore, les Indiens de l’Amérique du Sud enduisent leurs flèches de curare.

En Egypte, croit-on, les prêtres savaient extraire l’acide cyanhydrique par distillation des amandes du pêcher et s’en servaient pour donner la mort aux initiés qui avaient révélé les mystères sacrés. En Grèce, l’empoisonnement, qui fut surtout un moyen de suicide ou une punition légale semble avoir aussi été employé par les criminels. Galien, après avoir donné une liste des poisons connus de ses contemporains, se hâte d’ajouter : « qu’il est imprudent de traiter des poisons et d’en faire connaître la composition au vulgaire, qui pourrait en profiter pour commettre des crimes ».

A Rome, les empoisonneurs furent nombreux. Mithridate VII, surnommé Eupator ou le Grand roi du Pont (131-63 av. J.-C.), apprit aux Romains, en combattant contre eux, comment on empoisonnait les fontaines. Catilina, Lucius-Sergius ( I09-61 av. J.-C.), qui se distingua dès sa jeunesse par ses vices et ses crimes, empoisonna son fils qu’il considérait comme un obstacle à son mariage [p. 9] avec Aurelia Orestilla, Tibère (42 av. J.-C. 37 ap.), fils de Tiberius Claudius Nero et de Livia Drusilla, épouse en secondes noces d’Auguste, de complicité avec sa mère, n’hésita pas, pour se préparer le chemin du trône, à faire périr par le poison Lucius Cœsar, Caïus Cœsar son frère, Posthumus le dernier des enfants d’Agrippa, et Fabius Maximus. Séjan, Aelius Sejan (20 av.J.-C.),31 ap.), ministre de Tibère, empoisonna Drusus, fils de Tibère et mari de Livilla, dont Séjan avait fait sa maîtresse. Ce crime, commis avec l’aide de son médecin Eudemus et de son favori, l’eunuque Lygdus, amena la disgrâce de Séjan, Caligula (Caius-Cesar-Augustus-Germanicus, 13 après J.-C., 41), ce dégénéré épileptique, inceste avec ses trois sœurs et surtout Drusilla qu’il déifia après sa mort, se faisait décerner le triomphe pour des victoires imaginaires, adorer lui-même comme Dieu, et tuait les membres de sa famille et les riches citoyens pour se procurer leur fortune. Il semble avoir eu recours deux fois au poison. La première fois, ce fut pour Tibère, dont la mort tardait trop à son gré. La seconde fois, ce fut dans un combat de gladiateurs; afin de la rendre mortelle, il fit empoisonner la plaie du gladiateur Colombus, qui avait combattu contre le parti favorisé par Caligula,

Néron (8) (Lucius-Domitius-Claudius, 37 ans ap. J.-C., 68), ce dégénéré vaniteux et pervers, qui mourut en s’écriant : « Qualis artifex pereo ! », cet incendiaire qui fit mettre le feu aux quatre coins de Rome, installa Locuste en son palais et lui fit préparer le breuvage mortel destiné à Britannicus. Un des conjurés de Catilina, Calpurnus Bestia, empoisonna des femmes avec de l’aconit.

* * *

L’Italie du XVe siècle posséda avec les Borgia, « cette trinité diabolique qui demeura onze ans sur le trône pontifical (9) », les [p. 10] plus célèbres des empoisonneurs. Roderic Lenzuolo Borgia, naquit en Espagne, à Valence, en 1430 ou 1431. D’une intelligence remarquable qui se manifesta dès l’enfance, il étudia le droit et la jurisprudence et devint, jeune encore, un avocat réputé. Sa maîtresse d’alors, Catherine ou Rosa Vanozza, ne faisait que remplacer, auprès de lui, sa propre mère, avant elle la maîtresse de Roderic. La mère morte, Borgia choisit la fille pour lui succéder. De Rosa Vanozza, Roderic eut cinq enfants, parmi lesquels Lucrèce et César Borgia. Lorsque son oncle, le pape Calixte III, le fit d’abord archevêque de Valence, puis le 12 septembre 1456, cardinal-diacre, avec le titre de San Nicola in Carcere Tulliano et vice-chancelier de l’Eglise, Roderic ne rompit pas pour cela cette liaison. Avec une puissance de dissimulation sans égale, il réussit à cacher sa vie privée et « s’acquit la réputation d’un Salomon pour la sagesse, d’un Job pour la patience, d’un Moïse pour la publication de la Loi de Dieu, et enfin d’un des plus saints hommes du monde (10) ». Calixte III mort le 6 août 1458, Pie II d’abord, Paul III ensuite, Sixte. IV enfin, lui succédèrent sur le trône pontifical. Ce dernier nomma Roderic légat auprès des rois d’Aragon et de Portugal, mais la sensualité du nouveau légat et les multiples intrigues amoureuses qu’il lia avec les dames de la Cour de Portugal déplurent fort au Roi. Cela ne l’empêcha pas, après la mort d’Innocent VII d’être élu pape sous le nom d’Alexandre VI, le 2 août 1492. Cette élection fut obtenue à prix d’or et de châteaux. On rapporte qu’après la proclamation du résultat, le cardinal de Médicis dit à Lorenzo Cibo : « Monseigneur, nous sommes livrés à la gueule du loup le plus vorace qui ait peut-être jamais été dans le monde et qui nous dévorera infailliblement si nous ne le prévenons pas par la fuite. » Les cardinaux qui avaient vendu leurs suffrages au nouveau pape en firent l’expérience. Non seulement, ils ne furent jamais payés, mais quelques-uns d’entre eux furent exilés, d’autres emprisonnés, d’autres assassinés. C’était un moyen commode d’acquitter ses dettes.

« Il faut avouer, écrit Tommaso Tommasi (11), que le Pape Alexandre avait un air majestueux, qu’il avait tous les talens et toutes les qualités requises pour gouverner un Empire tel que celui d’Alexandre le Grand; mais les sauvages les plus barbares n’en [p. 11] purent jamais trouver un qui l’égalât en tyrannie, en concupiscence et en cruauté. »

Il était passé maître en l’art de persuader et personne ne sut jamais dissimuler ses pensées mieux que lui, ni s’adapter aussi vite et aussi complètement à l’état d’esprit de son interlocuteur. Aussi, au début de son règne, les inscriptions élogieuses se multipliaient-elles :

Sous César autrefois, Rome, par sa victoire,

Se fit reine chez elle et maîtresse en tout lieu :

Mais Alexandre encor fera plus pour sa gloire ;

César n’était qu’un homme ; Alexandre est un Dieu.

L’illusion fut de courte durée. Ce Salomon vendait à prix d’or les indulgences et empoisonnait les cardinaux pour vendre à d’autres leurs titres quand il ne les attribuait pas à quelque membre de sa famille (12). Ce Job torturait les paysans pour découvrir les armes cachées dans leurs terres. Après la messe, à Piombino, ce Moïse faisait venir les plus belles filles du lieu pour danser devant le Saint-Père et ne se faisait, dit-on, aucun scrupule de manger de la viande bien qu’on fût en Carême. Ce saint se faisait remarquer par son ambition, sa vanité, son avidité sans bornes et sa sensualité sans frein dont le dernier terme furent ses relations incestueuses avec sa fille Lucrèce, célèbre par sa beauté, son esprit, son impiété, son libertinage et ses crimes :

« Les Borgia ne mettaient point de bornes à leurs méchancetés, ils dépouillaient les uns de leurs biens et de leurs droits par la force des armes et faisaient assassiner les autres afin de s’emparer de leurs richesses pour fournir aux frais de la guerre (13) qu’ils avaient injustement entreprise. Cela parut, non seulement par ce qui arriva à Spiriti…, mais encore à plusieurs autres et surtout à Agnelli, archevêque de Cosenza qui fut empoisonné à sa propre table par quelques-uns des scélérats que les Borgia employaient à cet usage (14). » Les biens d’Agnelli de Mantoue, archevêque de Cosenza, furent partagés entre les Borgia. Bien [p. 12] d’autres furent étranglés, massacrés ou empoisonnés, uniquement pour permettre aux Borgia de se procurer l’or nécessaire à leurs passions. Le cardinal de Modène, le cardinal Mechiel, le cardinal de Monreale, le cardinal d’Aragon, le cardinal Giambattista Orsini et sa famille, Jacomo Caetano sont au nombre de ceux dont la mort, assure-t-on, fut l’œuvre du poison des Borgia.

D’jem, fils de Mahomet II, qu’Alexandre VI détenait comme otage, lui fut demandé par Charles VIII qui espérait ainsi obtenir une action efficace sur la Turquie. Le Sultan, au courant de ces démarches, demanda à Alexandre VI d’empoisonner D’jem moyennant 300.000 ducats. Les deux marchés n’étant pas pour lui déplaire, Alexandre VI vendit D’jem 120.000 livres à Charles VIII et le lui remit empoisonné afin de toucher les 300.000 ducats du Sultan. D’jem mourut, mais Alexandre VI n’ayant pu lui livrer le cadavre qui n’était pas en sa possession, le Sultan refusa de payer. Alexandre VI mourut à son tour, le 18 août 1403, la première semaine de la onzième année de son pontificat. On raconta que sa mort était due à l’absorption de poison préparé pour d’autres, mais le fait, d’ailleurs contredit, est peu vraisemblable. Il était âgé de soixante-douze ans. Le lendemain de la cérémonie funèbre, on trouva cette épitaphe écrite sur la

Pierre :

Vendit Alexander Claves, Altaria Christum

Emerat ille prius vendere Jure potest ?

De vitio in vitium, de flamma transit in ignem

Roma sub Hispano deperit Imperio.

Sextus Tarquinius, Sextus Nero, Sextus et Isle

Semper sub Sextis perdita Roma fuit.

Son fils, César Borgia, duc de Valentinois, présenté par Machiavel comme un modèle d’habileté, de politique et de courage, avait choisi cette fière devise : « Aut Caesar, aut nihil ». Archevêque de Valence, puis cardinal, il renonça au cardinalat pour se marier, épousa Mademoiselle d’Albret, fille du roi de Navarre et devint gonfalonnier et général de l’Eglise. Dona Carlotta, duchesse d’Aragon, qui avait été pressentie, répondit qu’elle ne prendrait jamais pour époux cc non seulement un prêtre, mais encore un fils de prêtre; non seulement un assassin, mais encore un fratricide; non seulement un homme infâme par sa naissance, mais plus infâme encore par ses mœurs et ses actions (15).

Arrogant, jaloux, dissimulé, il n’employa le poison qu’incidemment. [p. 13] Il tuait cyniquement, au grand jour. Sa sensualité égalait celle de son père et de sa sœur. Inceste avec sa sœur, qui fut ainsi la maîtresse de son père et de son frère, il enleva et viola la femme du général vénitien Caracciolli et « donna un festin au Palais Apostolique à cinquante filles de Joye ».

Il empoisonna à sa propre table, Jean Borgia, légat a latere, son proche parent, uniquement parce qu’il avait pris parti contre lui jadis pour le duc de Gandie que César fit assassiner.

Ruiné, son duché confisqué par le roi de France, César fut tué dans un combat sous les murs de Viane en combattant pour son beau-frère le roi de Navarre.

* * *

En France au XIVe siècle, Charles II Le Mauvais (1332-1387), roi de Navarre, petit-fils de Louis le Hutin par sa mère Jeanne de France, le même qui fut battu par Du Guesclin à Cocherel en 1364, fut accusé sans preuves d’avoir causé par le poison la mort de la reine de Navarre (3 avril 1373), du cardinal de Boulogne et de son propre fils aîné, Charles. Il aurait tenté à trois reprises d’empoisonner le dauphin Charles, qui devint Charles V, et les mémoires de Secousse rapportent qu’en 1384, il tenta de faire empoisonner le Roy, le comte de Valois, son frère, le duc de Berry, le duc de Bourgogne et le duc de Bourbon par un anglais, Robert de Wordreton, valet d’un ménestrel, à qui avaient été données les instructions suivantes :

« Tu vas à Paris ; tu pourras faire grand service si tu veux. Si tu veux faire ce que je te dirai, je te ferai tout aise et moult de bien. Tu feras ainsi : il est une chose qui s’appelle arsenic sublimat. Si un homme en mangeoit aussi gros qu’un poiz, jamais ne vivroit. Tu en trouveras à Pampelune, à Bordeaux, à Bayonne et par toutes les bonnes villes où tu passeras, ès hôtels des apothicaires. Prends de cela et fais-en de la poudre, et quand tu seras dans la maison du roy, du comte de Valois son frère, des ducs de Berry, Bourgogne et Bourbon, tiens-toi près de la cuisine, du dressoir ou de quelques aultres lieux, où tu verras mieux ton point; et de cette poudre mets ès potages, viandes et vins, au cas que tu pourrois le faire pour ta sûreté ; autrement ne le fais point (16). »

L’expertise médico-légale à laquelle donna lieu cette affaire d’empoisonnement a été rapportée ailleurs par l’un de nous (17). [p. 14]

Au XVIe siècle, René (18) le parfumeur de Catherine de Médicis, Cosme Ruggieri, l’astrologue fameux qui fut condamné aux galères avec La Môle et Coconas, ses complices, pour avoir hâté la mort (?) de Charles IX, furent des empoisonneurs réputés. Le prieur de Cluny, Claude De Guise, aidé de son valet Saint Barthélémy empoisonnait tous ceux qui le gênaient, ou dont il convoitait les biens ; il empoisonna même son médecin, dit-on, pour ne pas avoir à le payer. En 1569, fut exécuté Dominique d’Albe, accusé d’avoir, à l’instigation de Monsieur, tenté de tuer ou empoisonner l’Amiral, son maître.

Le XVIIe siècle vit siéger la Chambre Ardente, dont le prologue fut l’affaire de la Marquise de Brinvilliers. Godin De Sainte-Croix, capitaine de cavalerie au régiment de Tracy, ami du marquis de Brinvilliers et amant de la marquise, était élève du chimiste Christophe Glaser, démonstrateur au Jardin du Roi. Sur l’intervention d’Antoine Dreux d’Aubray, lieutenant civil de la ville, prévôté et vicomté de Paris et père de la marquise, Sainte-Croix, arrêté dans le carrosse même de sa maîtresse, fut, par une lettre de cachet, envoyé à la Bastille le 19 mars 1663. Il connut là l’italien Exili ou Eggidi qui, à Rome, sous le pontificat d’Innocent X, avait déjà empoisonné plus de cent cinquante personnes, et sortit de la Bastille le 2 mai, armé de secrets pour se débarrasser des importuns. Aidé de Glaser et d’Exili, qui demeura pendant six mois dans la maison de Sainte-Croix, c’est lui qui prépara à la marquise cette cc recette de Glaser» destinée à satisfaire sa cupidité et à assouvir ses haines.

Sainte-Croix ne semble pas avoir pris part à l’administration du poison. Il se contenta de fournir les armes, de placer auprès de la ,marquise des gens habiles et sûrs… et de faire signer à sa noble maîtresse deux promesses, l’une de 25.000 livres et l’autre de 30.000 livres. Ces pièces furent retrouvées dans un coffret contenant les lettres de la marquise à Sainte-Croix, le 8 août 1672 à la mort du capitaine et causèrent la perte de Mme de Brinvilliers.

« D’une dépense effroyable et qui n’était soutenue d’aucun emploi ; l’âme, au reste, prostituée à tous les crimes (19) », amant complaisant, Sainte-Croix, était un professionnel de l’empoisonnement comme c’était un professionnel de l’amour.

Hamelin, dit La Chaussée, est de ceux que Sainte-Croix [p. 15] plaçait près de ses victimes. Accepté comme laquais, sur la recommandation de la marquise, par son frère le conseiller à la Cour, il s’installa dans la maison et, un peu plus de quatre mois après (juin et septembre 1670), les deux frères de Mme de Brinvilliers étaient morts. Le 24 mars 1673, un arrêt de la Tournelle criminelle, sur la plainte de la femme d’une de ses victimes (20), le déclara convaincu d’empoisonnement sur les deux frères d’Aubray et le condamna, pour réparation, à être rompu vif et à expirer sur la roue après avoir subi la question ordinaire et extraordinaire.

Glaser mourut en exil en 1678, après une longue détention à la Bastille.

Pierre-Louis Reich de Penaudier, receveur général du clergé et conseiller du roi, compromis dans l’affaire de la Brinvilliers fut acquitté,

Bientôt après, le scandale éclata à nouveau et prit de telles proportions qu’un tribunal d’exception fut créé pour juger les accusés.

Arrêté le 5 décembre 1677, le chevalier Louis de Vanens qui, écrit Funck-Brentano, fut « le trait d’union entre les alchimistes et les sorcières », fut condamné à mort. A la Bastille même, ce satanique faisait encore des imprécations et des invocations, Vanens, François Galaup de Chasteuil, Robert de Bachimont, seigneur de la Miré, Louis de Vasconcelos y Souza, comte de Castelmator, le banquier Cadelan, l’empirique Rabel et Jean Terron du Clausel, avocat au Parlement, cherchaient ensemble la pierre philosophale. Après l’arrestation de Vanens, tous furent bientôt sous les verrous, ainsi que Barthomynat, dit La Charboisière, valet de Vanens, qui avait empoisonné l’abbé Chapelle, Babel, qui fut l’inventeur de l’eau de Rabel, fut accusé d’avoir empoisonné la femme de Cadelan et, de complicité avec La Chaboissière, Vanens et Bachimont d’avoir projeté d’empoisonner Louis XIV.

Nail, curé de Launay-Villiers, pays du Maine, âgé de cinquante ans, fût arrêté comme complice de la demoiselle De la Grange, veuve d’un receveur des Gabelles et Tailles de la province d’Anjou, âgée de trente-huit ou quarante ans. « Un nommé La Serre, apothicaire, faisoit toutes les distillations des drogues, [p. 16] dont la de la Grange avoit bseoin ; il avoit une liaison très étroite avec cette femme, dont il savoit tous les mauvais commerces et les secrets.

« Cet apothicaire demeuroit vers la montagne Sainte-Geneviève ; il fut arrêté au mois d’avril 1679, et renfermé au donjon de Vincennes, où il mourut trois mois après sa détention.

« La De la Grange et le Curé de Launay ont été condamnés à mort par Arrêt du Parlement, du 4 février 1679, et exécutés en Place de Grève le 8 dudit mois (21). »

La Chambre ardente siégea au palais de l’Arsenal du 10 avril 1679 au 21 juillet 1682, et eut à se prononcer sur le sort de 442 accusés, parmi lesquels il faut citer Louis-Guilhem De Castelnaude de Clermont-Lodève, marquis de Saissac, le marquis de Ruvigny, le chevalier de Saint-Renault, le maréchal de la Ferté, le duc de Valençay, le duc de Brissac, le marquis de Comminges, le marquis de Feuquières,le vicomte de Cousserans, Roger de Pardaillon, marquis de Thermes, le comte de la Batié, amant de la Voisin, le duc de Luxembourg, maréchal et pair de France. Racine lui-même fut accusé par la Voisin d’avoir empoisonné Thérèse du Parc.

Des prêtres, parmi lesquels l’abbé Deshayes, l’abbé Davot qui fut condamné à mort, Guibourg, Lesage étaient au nombre des accusés.

Ce Guibourg étoit savant en fait de poisons, il étoit lié avec tous ceux qui faisoient commerce d’empoisonnement.

Il leur prêtoit son ministère, faisoit les poudres, préparoit le poison et le débitoit à ceux qui lui en demandoient pour consommer leurs abominables desseins.

La lettre suivante de Louvois se fait l’écho des accusations contre le maréchal de Luxembourg et le marquis de Feuquières :

…Tout ce que Votre Majesté a vu contre M. de Luxembourg et M. de Feuquières n’est rien au prix de la déclaration que contient cet interrogatoire (22), dans lequel M. de Luxembourg est accusé d’avoir demandé la mort de sa femme, celle de M. le maréchal de Créqui, le mariage de ma fille avec son fils, de rentrer dans le duché de Montmorenci, et de faire d’assez belles choses à la guerre pour faire oublier à Votre Majesté la faute qu’il a faite à Philisbourg. M. de Feuquières y est dépeint comme le plus méchant homme du monde, qui a cherché les occasions de se donner au diable [p. 17] pour faire fortune et demandé du poison pour empoisonner l’oncle ou le tuteur d’une fille qu’il vouloit épouser (23).

(Lettre de Louvois au Roi, le 8 octobre 1679) (24).

Sur cette longue liste d’empoisonneurs il faut ajouter encore Romani, valet de la Voisin, et son complice Bertrand ; Deschaut et Debray, qui furent brûlés vifs le 19 juin 1680 ; François de La Lande, pendu et brûlé le 30 juin pour avoir trafiqué de sorcellerie et de poisons ; l’empoisonneur Barenton, roué vif le 6 septembre de la même année (il « vendait aux femmes de l’arsenic pour leurs maris, aux maris de l’arsenic pour leurs femmes, aux amoureux de la poudre de mouches d’amour, aux jaloux des semences froides et des extraits destinés à amortir les sens ») ; Jean Maillard, qui eut la tête tranchée le 20 février 1682, et tant d’autres qui vinrent représenter le sexe masculin sur cette longue liste sur laquelle les femmes figurent en si grand nombre.

En dépit de la Chambre Ardente, les empoisonneurs, moins nombreux ou plus discrets, continuèrent à exercer leur industrie, si l’on en juge par le passage suivant des Mémoires de la Bastille :

1697, 15 Septembre.

Jean-Frédéric Exs, natif de Luxane en Saxe, Luthérien, ci-devant Lieutenant dans les troupes de Brandebourg, mis à la Bastille le 15 septembre 1697, sur un ordre du Roi expédié par M. Le Tellier, et mis en liberté en vertu d’un ordre du premier Décembre suivant, expédié par le même Ministre.

Cet homme dit qu’il est venu en France de la part du Colonel Princholz, au service de l’Electeur de Saxe, pour communiquer au Roi le projet que ledit Colonel avait conjoinctement avec un Gentilhomme de la Chambre de S. A. E. pour empoisonner cet Electeur, afin d’assurer, par ce moyen, l’election de M. le Prince de Conty à la couronne de Pologne,

Le colonel Princholz avoit en outre chargé ledit Exs d’assurer le Roi qu’il tâcheroit de faire tuer le Prince d’Orange, par le moyen d’un trompette saxon de ses Gardes (25).

Le XVIIIe siècle fut moins riche en empoisonneurs (26). Le duc d’Orléans, le Régent, après la mort du Dauphin et de la Dauphine, fut en butte à des accusations peu vraisemblables. [p. 18]

En 1712, les Mémoires de la Bastille rapportent le fait suivant :

1712, 28 Avril.

Augustin Le Marchant, Prêtre, Religieux Cordelier de l’Ordre de Saint-François, de la Province de Touraine Pictavienne, ci-devant Soldat Canonnier, Dragon dans les Troupes de France, d’Espagne et du Portugal, natif du Diocèse de Saint-Malo en Bretagne, fut mis à la Bastille le 28 Avril 1712.

Il étoit accusé d’avoir, depuis plusieurs années, formé le dessein d’empoisonner le Roi d’Espagne, d’avoir acheté du poison en Portugal à cette intention ; d’être retourné en Espagne, â la faveur de l’habit de Religieux, dont il étoit revêtu pour exécuter ce projet qu’il avoit concerté, non seulement avec la Reine de Portugal, mais avec l’Archiduc et un grand Seigneur et une grande Dame de la Cour de France; pour l’accomplissement duquel crime il avoit emporté en Espagne du sublimé corrosif qui, â son retour s’est encore trouvé en sa possession (27).

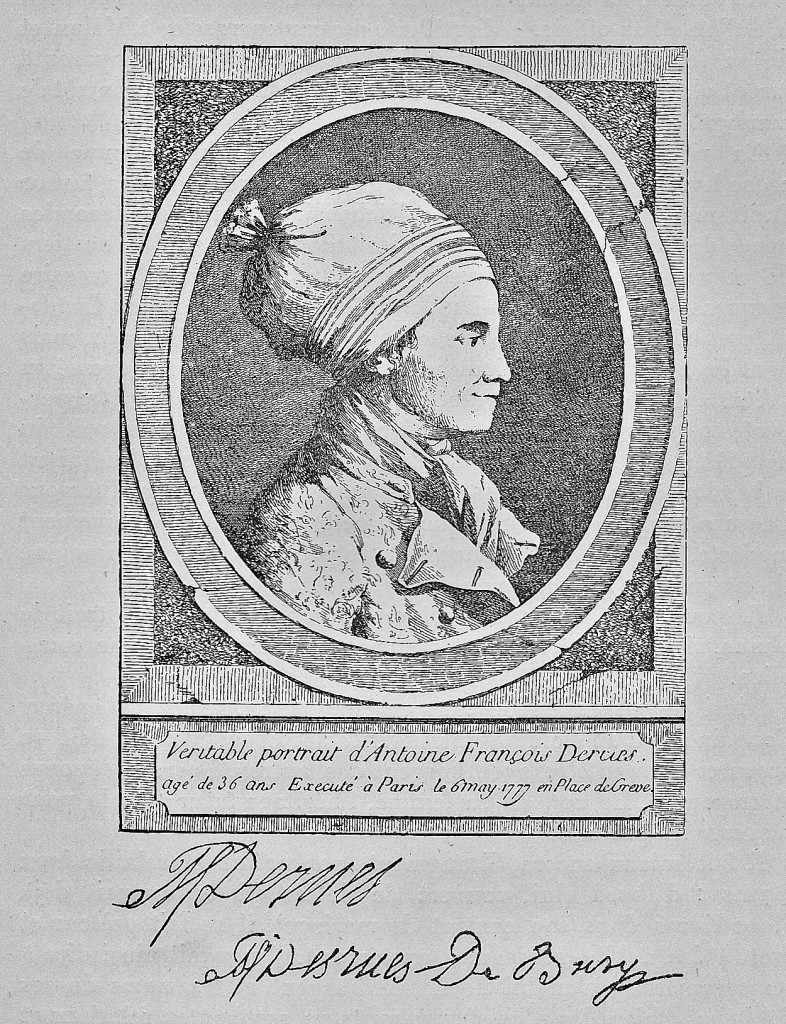

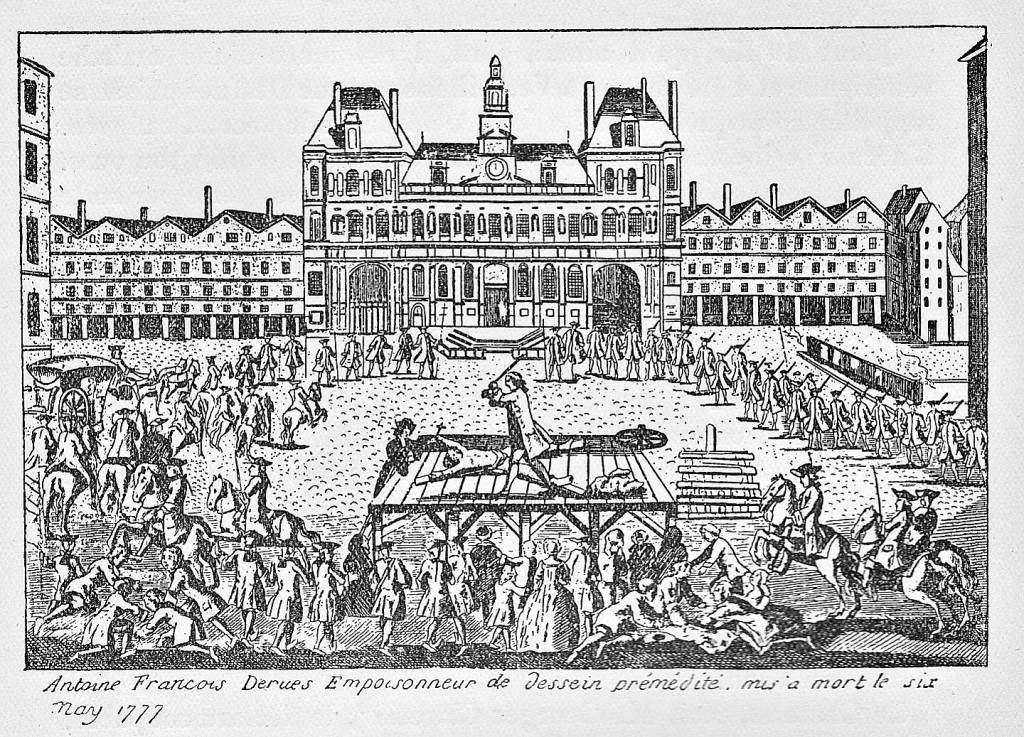

En 1737, le 7 octobre, Pierre Guet, fut condamné à être brûlé vif pour crime d’empoisonnement. Le 5 mai 1777, un autre empoisonneur, Antoine-François Desrues, né à Chartres en 1744, fut condamné par un arrêt du Parlement à être rompu vif sur la place de Grève et ensuite brûlé après avoir fait amende honorable devant une église. La sentence fut exécutée le lendemain 6 mai. Nous reviendrons plus loin sur l’histoire et la psychologie si intéressantes de ce criminel.

En 1750, à Laon, une dame Médard fut empoisonnée par son mari avec de l’arsenic.

* * *

Au XIXe siècle, nombreux sont encore les empoisonneurs. En 1803, l’épicier, Henri-Augustin Trumeau, fut accusé d’avoir empoisonné sa fille, de complicité avec sa maîtresse. Condamné à mort, il fut guillotiné le 19 germinal an XI.

Le 29 mai 1823, un médecin, Castaing, empoisonne avec de l’acétate de morphine son ami l’avocat Claude-Auguste Ballet, âgé de vingt-cinq ans, dont il est le légataire universel. Agenouillé auprès du lit du mourant, il manifeste la plus grande douleur et, après la mort de sa victime, se fait remarquer par ses larmes et ses gémissements : « Castaing veut la fortune pour la femme et les enfants qu’il aime, la réputation pour lui ; c’est un travailleur acharné qui combine le crime et l’étude (28).» Il est, de ce fait, condamné à mort et exécuté le 4 décembre 1823. [p. 19]

En 1839, un vigneron de Tours est condamné aux travaux forcés à perpétuité pour avoir, à l’instigation de sa maîtresse, empoisonné sa femme, d’abord avec des cantharides, puis avec de l’arsenic,

Moreau (de Tours), dans les Annales médico-psychologiques de 1844 relate le fait suivant (29) :

EMPOISONNEMENT DE TOUTE UNE FAMILLE.

Kaetzek, vieillard septuagénaire de Dorlisheim, se rend, un matin, à Mulsheim, afin d’y acheter des provisions pour sa famille. Il en rapporte 1 kilogramme de semoule, dont sa femme prend aussitôt une bonne portion pour en faire un potage pour le souper.

A peine les convives, qui étaient au nombre de sept, y compris H. Kaetzel lui-même, eurent avalé quelques cuillerées de ce potage, que tous éprouvèrent de violents symptômes d’empoisonnement, et quatre d’entre eux expirèrent au bout de quelques heures.

Bientôt, M, Kaetzel se trouve à l’agonie ; et alors, cet homme qui, malgré son âge avancé, était extrêmement robuste, dit d’une voix forte : « C’est moi qui vous ai empoisonnés tous avec de la mort-aux-rats. » Un instant après il succomba,

Ce malheureux vieillard, qui a précipité toute sa famille dans la tombe, loin de la haïr, l’avait toujours aimée avec la plus grande tendresse, Sa vie a toujours été exemplaire, et il était autant estimé pour sa franchise et sa sévère probité qu’il était chéri pour sa bienveillance, sa gaieté et son enjouement.

Réflexions. — M. H. Kaetzel était aliéné, il a évidemment agi sous l’influence d’une idée fixe homicide. Mais cette idée a-t-elle surgi tout à coup ? Un instant a-t-il suffi pour amener une perversion morale aussi profonde, chez un vieillard qui jusqu’alors n’avait donné aucun signe de folie ? C’est ce que donnerait à penser le récit que nous venons de transcrire ; mais nous l’admettrons difficilement. Je ne sais si les Annales de la médecine mentale contiennent quelques faits analogues ; pour nous, nous n’en connaissons aucun. Nous aimons mieux croire que chez H. Kaetzel, déjà quelques prodromes d’aliénation mentale, à forme lypémaniaque, s’étaient manifestés sans être convenablement appréciés par ceux qui l’entouraient. Minimes et insignifiants pour des yeux inexpérimentés, ces prodromes auraient pu avoir la plus grande importance pour un médecin d’aliéné.

Voilà, selon nous, ce qu’il y a de plus probable dans le fait dont il s’agit ; fait qui, du reste, est trop incomplet pour qu’on puisse l’apprécier sans crainte d’erreur.

Cependant, nous ne saurions oublier qu’il n’est pas rare de voir des impulsions au suicide et à l’homicide se développer avec une telle rapidité, et, en quelque sorte, avec tant de mystère, que la perpétration de l’acte vient seule en révéler l’existence. Ce n’est que plus tard que les malheureux [p. 20] qui ont été entraînés nous racontent ce qui s’est passé en eux, lorsqu’ils ont senti les premières atteintes du mal, la lutte que leur raison, leur conscience a soutenue, pendant plus ou moins de temps, contre les pensées homicides qui entraient de vive force dans leur esprit, cherchaient à s’imposer à leur volonté.

Mais, remarquons le bien, ces malades avaient la conscience de leur état, et en même temps qu’ils luttaient contre l’invasion du mal, ils s’efforçaient d’en cacher jusqu’aux moindres signes extérieurs. Il ne saurait en être de même de ceux dont le délire est complet. Ceux-là, ne pouvant apprécier la fausseté de leurs idées et de leurs convictions, s’y livrent sans réserve, franchement, et vont droit au but. Il est bien rare, alors, que quelque chose ne trahisse pas le désordre de leur intelligence, ces malades ne faisant rien pour éviter que cela n’arrive.

Moreau (de Tours), médecin de Bicêtre.

En 1848, nous trouvons dans les Annales médico-psychologiques (30) :

EMPOISONNEMENT D’UNE FILLE PAR SON PÈRE.

DÉMENCE DE L’ACCUSÉ.

Dans la dernière session, la Cour d’assises du Gers avait à juger Jean- Baptiste Mességué, cultivateur à Lalanne, accusé d’avoir empoisonné sa petite fille, âgée d’un mois.

Les débats ont prouvé a culpabilité de Mességué, aussi bien que l’état de démence de l’accusé ; mais le ministère public soutenait que Mességué jouissait de la plénitude de sa raison au moment de la perpétration du crime, et il concluait à sa condamnation. Le défenseur de l’accusé repousse cette théorie et termine ainsi sa magnifique plaidoirie : « Ne fût-il pas fou au moment de l’action, s’il l’était aujourd’hui; si, ce que je me refuse à croire, ce que je ne croirai jamais, un père a été assez barbare pour tuer avec préméditation, avec calcul un pauvre enfant à peine né. Eh bien! Je vous dirai que, pour un si grand crime, un juge plus sévère que nous a déjà prononcé l’arrêt et appliqué la peine. Cette folie, elle est descendue d’en haut, et vous voudriez, juges de la terre, ajouter votre justice à celle qui a imprimé déjà son cachet suprême sur ce front hébété, sur cette raison détruite, sur cette existence condamnée et flétrie. Abstenez-vous donc, Messieurs les jurés, quand Dieu a jugé, hommes que vous êtes, vous n’avez plus à punir. Le châtiment qui viendrait de vous serait un sacrilège. » Le jury a prononcé l’acquittement de l’accusé.

Le 21 décembre 1849, l’abbé Gothland, curé de Saint-Germain, dans les environs d’Angoulême, avec la complicité de Mme Dussablon, la femme du médecin, sa maitresse, empoisonne à l’aide d’arsenic sa servante Fanny Ordonneau, veuve DeguisaI, qui le menaçait de révéler les scènes scandaleuses dont elle avait été témoin au presbytère. Il est condamné aux travaux forcés à perpétuité. [p. 21]

En 185l, le comte de Bocarmé est condamné à mort par la cour d’assises de Mons pour avoir fait avaler de force à son beau-frère de la nicotine, et sa femme, Lydie Fougnies, soupçonnée de complicité, est acquittée. Cruel, hypocrite, immoral, rusé, menteur, déséquilibré, le comte de Bocarmé se faisait remarquer par mille excentricités, semait en août, faisait peindre ses voitures en blanc « pour faciliter, disait-il, la réfraction des rayons solaires », et quand il était irrité, rapporte sa femme, « il devenait fou furieux ». « Son imagination déréglée lui faisait convoiter toutes les femmes et, pour ses rêves de fortune, il cherchait dans les sciences agricoles et industrielles mille moyens mal étudiés d’acquérir la richesse (31). Il est exécuté le 20 juillet 1851, Stas avait été chargé du rapport médico-légal.

Le 21 novembre 1855, à Hugby (Angleterre), un autre médecin, William Palmer, sportsman, empoisonne, avec de la strychnine, son ami Cook, dont la jument venait de gagner le prix des courses de Shrewsbury, dans le Staffordshire. Condamné à mort, il est pendu, le 14 juin 1856, à Stafford (32). Empoisonneur et faussaire, il avait, sur des billets, imité la signature de sa mère.

En juin 1864, un autre médecin, le docteur Couty de la Pomerais, malgré l’éloquente plaidoirie de Me Lachaud, est condamné à mort et exécuté. Après son mariage, pour se procurer de l’argent, il avait imaginé de renouer des relations avec une de ses anciennes maîtresses, Mme de Paüw, et de lui faire souscrire, à huit Compagnies d’assurances, pour 550,000 francs de polices, ce qui représentait 18,840 francs de primes par an qu’il avait promis de payer : après quoi, il empoisonna Mme de Paüw avec de la digitaline. Le tout fut accompagné de fausses lettres, de mensonges, de calomnies, avec une puissance de dissimulation dont le petit fait suivant suffit à donner l’exemple. Couty de la Pommerais, qui sollicitait la croix de Saint-Sylvestre avec tout le zèle d’un fervent catholique, écrivait dans son testament : « Je supplie ma femme de ne jamais laisser entrer, sous aucun prétexte, un prêtre dans ma chambre. Je désire qu’aucun service, qu’aucune messe, qu’aucune prière ne soient faits à mon intention [p. 22] ayant le plus grand mépris pour toutes ces singeries et ces simagrées (33). »

C’est lui qui murmurait en montant à l’échafaud: « Mourir par une si belle matinée ! »

Les Annales médico-psychologiques de 1869 rapportent le cas d’empoisonnement suivant commis par un médecin russe paralytique général et qui fut condamné aux travaux forcés.

EMPOISONNEMENT DU Dr DESIDERIEW PAR LE Dr WENGRZANOWSKI, par le Dr Diberg, inspecteur du service médical de la province de Podolsk (34) :

Le 1er février 1867, le Commissaire de police de la ville de Balta, assistant avec les autorités de la ville à l’examen médical des conscrits, fut averti de la mort subite du Dr Desideriew, qui déclara en mourant avoir été empoisonné par le Dr WENGRZANOWSKI. Comme ce dernier, arrivé plus tard que les autres membres de la Commission d’examen, se trouvait au bureau, il fut immédiatement arrêté et fouillé ; on trouva sur lui un petit flacon, étiqueté Acid. hydrocyan. médic. et exhalant une forte odeur d’amandes amères, cinq paquets contenant un reste de poudre blanche, d’un goût très amer, et l’ordonnance suivante, signée Dr Wengrzanowski : Strychnin. Saach. alb. gr. XX. M. f. p. divid. in. 10 p. aeq. d. s.

Interrogé, W… dit ne pas se souvenir ni où, ni quand il s’était procuré la strychnine et l’acide prussique. Il tenta ensuite, en présence d’un grand nombre de conscrits et entouré des membres de la Commission d’examen, de s’enfuir par la porte restée ouverte ; du reste il ne paraissait pas être en proie à une frayeur bien vive, et souriait quand on lui parlait de la mort de D…

L’autopsie et l’analyse chimique prouvèrent que D… avait été réellement empoisonné par la strychnine, dont on constata aussi la présence dans le contenu des cinq paquets trouvés sur W…

W… est né en 1831 de parents très pauvres. On ne connaît pas de cas de folie dans sa famille. Son père, homme sévère et brutal, le maltraitait souvent, ce qui aigrit le caractère du jeune W… ; cependant il était aimé de ses camarades d’école, et fit même à leurs frais le voyage de Podolsk à Kiew, où il alla étudier la médecine. Il mena pendant cinq années d’éludes à l’Université une vie retirée et très pauvre, donnant des leçons pour vivre, et eût beaucoup à souffrir à cette époque de rhumatismes à cause de son logement humide et insalubre. Il eut une fièvre typhoïde en 1857 et, un an après, il sentit de la lourdeur et ensuite une paralysie complète du côté gauche. La paralysie fut guérie, mais W… garda longtemps une faiblesse et un tremblement du bras gauche et pendant près d’une année ne put prononcer les lettres l et r. [p. 23]

Son caractère changea en même temps; il devint irritable et taciturne ; âpre au gain. W…, amassa quelque argent et en connaissait le prix. En 1859, il eut un accès de rhumatisme articulaire aigu, qui le força à garder le lit pendant six semaines.

Bien reçu dans la maison de son parent B…, il devint bientôt l’amant de Mme B…, le mari les surprit un jour et frappa violemment W… à la tête avec une canne ; W…, tomba, mais revint bientôt à lui et se jeta sur B…, qui prit la fuite. Après cette scène, Mme B… quitta son mari et vint habiter avec son amant,

Nommé médecin de la ville de Balta, W…, outre les enquêtes médico-légales dont il était chargé comme médecin-expert auprès du Tribunal et ses fonctions de médecin de la prison de Balta, dut se charger encore de l’hôpital de la ville, qui comptait alors près de cent malades,

Il entreprit en même temps des spéculations malheureuses, qui lui prirent beaucoup de temps et lui firent perdre une partie de l’argent qu’il avait amassé avec tant de peine. W…, voulut à force de travail réparer cette brèche faite à sa fortune et déploya une grande activité, cherchant à agrandir sa clientèle privée. Il eut à cette époque de fréquentes congestions cérébrales, des maux de tête et de l’insomnie ; on remarqua aussi que les rapports et les comptes qu’il présentait au Conseil de santé et qui étaient toujours des modèles de clarté et d’exactitude présentèrent des erreurs manifestes. Le Conseil de santé les lui renvoya pour être corrigés, mais il les présenta dans un état pire encore ; les rapports étaient illisiblement écrits, tachés d’encre, les chiffres presque tous inexacts, etc. Un de ses rapports lui fut renvoyé jusqu’à trois fois, et le Conseil de santé le menaça enfin de le destituer ; il présenta alors ses livres de comptabilité, qui, tenus toujours avec le plus grand soin, étaient maintenant tellement inexacts, qu’il était impossible de s’y reconnaître.

Très scrupuleux dans l’accomplissement de ses devoirs, il commença maintenant à négliger l’hôpital, la prison et sa clientèle privée, faisait des voyages et s’occupait de ses spéculations, qui finirent par lui faire perdre 12,000 francs. Pour réparer, cette perte, il se lança dans des entreprises plus absurdes les unes que les autres ; il bâtit, par exemple, au beau milieu de la ville, un moulin à eau, qu’il voulait faire marcher avec le ruisseau de la rue, etc. W…, avait été toujours très poli, surtout dans les relations officielles, mais maintenant il négligeait les formes les plus élémentaires de la politesse, devenait insolent ; ses écrits et ses rapports au Conseil de santé étaient illisibles, tachés d’encre, quelquefois complètement incohérents.

Au commencement de l’année 1867, Wengrzanowski et Desideriew sont nommés membres de la Commission pour l’examen médical des conscrits. W…, se plaignait déjà, depuis le mois d’octobre 1866, de congestions cérébrales et de violents maux de tête ; cet état avait empiré en janvier 1867, et depuis le 28 janvier, W…, se sentait très mal et ne dormit pas de trois nuits. Le 31 janvier, il était très agité ; au bureau d’examen, il voulut à toute force libérer un conscrit, assurant que celui-ci avait un vice du cœur. La Commission voulut avoir l’avis du Dr Désideriew ; W…, s’approcha alors de ce dernier et lui dit tout haut qu’il lui donnerait 100 francs s’il voulait confirmer son diagnostic ; D…, sourit et, après avoir examiné le conscrit, le déclara bon pour le service. Le conscrit fut remis à l’officier [p. 24] commandant et son nom définitivement inscrit sur le registre où chaque membre de la Commission écrivit dc sa main le mot « reçu ».

Après la séance W.., prit une plume, et ajouta devant la note « reçu » de chaque membre de la Commission le mot « non » quoique cela ne pouvait rien changer, et sans imiter d’ailleurs l’écriture. W…, revint chez lui très irrité contre D…, et se plaignit dans la journée d’un violent mal de tête. Le soir, il reçut un billet de D… , qui le priait de venir le voir le lendemain matin. Ce billet augmenta encore l’irritation et le trouble de W…, il ne put dormir la nuit (la quatrième), et sortit au point du jour en robe de chambre dans la rue pour faire une promenade. Il s’habilla enfin à neuf heures du matin, et comme il se dirigeait vers la maison de D…, l’idée lui vint de l’empoisonner. Il se rendit dans une pharmacie, et commanda 1,35 gramme de strychnine en dix paquets et 12 grammes d’acide hydrocyanique médical, mais ne voulut pas attendre que les poudres soient faites, et alla dans une autre pharmacie, prit les deux poisons, inscrivit son nom sur le registre, et se rendit chez D…

Il déjeuna chez ce dernier, et profita du moment ou D…, quitta la chambre pour chercher du tabac, lui jeta dans son verre d’eau-de-vie cinq poudres de strychnine ; il choqua ensuite son verre contre celui de D…, pour forcer ce dernier à boire l’eau-de-vie empoisonnée, et l’embrassa en disant : Voyons, embrassons-nous, mon cher Désideriew. Le déjeuner terminé, W…, se rendit au bureau de la Commission d’examen.

Après le départ de W…, D… fit remarquer à sa femme que l’eau-de-vie avait un goût très amer, ce dont madame D…, s’assura en goûtant ce qui restait encore dans le verre. Bientôt après D… sentit une grande faiblesse dans les jambes, et envoya chercher un médecin ; il dut enfin se mettre au lit, et dit à sa femme : W… m’a empoisonné.

Quand le médecin arriva, les convulsions avaient déjà commencé ; on voulut faire avaler à D… du café, mais il ne put desserrer les mâchoires. C’est trop tard, dit-il au médecin, je vais mourir, W… m’a empoisonné avec de la strychnine. Une demi-heure après il était mort

Arrêté, W … sourit et ne donne que des réponses évasives aux questions qu’on lui fait, mais il avoue bientôt avoir empoisonné D…, sans montrer toutefois de repentir.

W… était tenu à la prison de Balta au secret pendant cinq mois, quoique l’instruction ait été terminée au bout d’un mois. Les premiers jours de sa détention, il était très agité, ne dormait pas la nuit. fit venir le Directeur de la prison pour lui demander la cause de sa détention, assurait être âgé de quatre-vingt-dix-huit ans, etc. Quand le nouveau médecin de la ville vint le voir à la prison, pour lui demander quelques renseignements, W… le mesura d’un regard méprisant, et à toutes les questions répondait invariablement : Je n’en sais rien et ne veux rien savoir. Bientôt après son attitude changea ; il pleurait souvent, parlait tout haut, mais ne répondait pas aux questions, comme s’il ne les comprenait pas, ou n’y répondait qu’après une longue hésitation, par les mots : oui, oui, non, non, qu’il accompagnait de gestes bizarres, de haussements d’épaules, etc. Dans sa tournée d’inspection l’auteur visita, en Juin 1867, la ville de Balta, et vint voir W… dans sa prison. W… avait pris beaucoup d’embonpoint, son visage était très rouge, son regard et tout son aspect portait le cachet de la folie. Il reconnut le docteur Diberg, et quand celui-ci lui demanda pourquoi [p. 25] il avait empoisonné D…, il répondit en riant que D… avait le scrotum gros comme sa tête, et ajouta ensuite avec des yeux brillants et un regard irrité qu’il avait bien fait d’empoisonner ce chien. Le docteur Diberg lui demanda encore s’il ne désirait pas quelque chose, une amélioration de régime par exemple : W…, répondit qu’il le priait de le nommer Médecin de la ville de Saint-Pétersbourg avec un traitement de 40,000 francs.

Vers la fin de juillet 1867, il ne reconnaissait plus ses amis, sa parole s’embarrassa, il avait de la fièvre, des congestions cérébrales, de l’insomnie et du délire, il riait en parlant de la mort de D… et non seulement ne montrait aucun repentir, mais s’applaudissait encore d’avoir tué son ennemi ; en même temps, il devint gâteux. Les douches froides, la digitale, le nitrate de potasse et les révulsifs (vésicatoires à la nuque, purgatifs, etc.), apportèrent une amélioration notable, mais après une rémission de quelques mois, la maladie reprit son cours.

Par arrêt du Sénat, daté du 13 février 1868, le Dr Jean Wengrzanowski, accusé d’empoisonnement prémédité sur la personne du Dr Désideriew, a été condamné à la perte de ses droits civils et à dix-sept ans de travaux forcés dans les mines de la Sibérie (35).

En 1874, Moreau, herboriste à Saint-Denis, est condamné à mort et exécuté, pour avoir empoisonné successivement, avec du sulfate de cuivre (?), ses deux femmes, dont il avait obtenu des donations d’usufruit. C’est avec une image de la Vierge qu’il marquait, dans son livre de pharmacie, les passages relatifs au poison qu’il avait fait prendre à sa femme,

En 188 l, l’abbé Gothland trouva un imitateur en l’abbé Auriol, le curé empoisonneur de Nohèdes. Névropathe dès l’enfance, celui qui devait être l’abbé Auriol se fit prêtre par ambition de prêcher, après avoir entendu un sermon qui le séduisit. Au séminaire, d’où il s’évada pour s’engager et où il fut ramené de force et enfermé, il se montra d’un caractère indépendant, turbulent, indiscipliné et violent. Nommé professeur au séminaire, son caractère fit qu’on dut l’engager à quitter l’enseignement. Vicaire à Prats-de-Mollo, où on l’accusait de se rendre la nuit à Prades sous un déguisement, puis ensuite curé de Nohèdes, c’est là qu’il fit, chez des amies, les demoiselles Fonda, la connaissance de l’institutrice Alexandrine Vernet, âgée de vingt-deux ans. Auriol avait alors vingt-huit ans. Les relations du prêtre et de l’institutrice ne furent bientôt un mystère pour personne. Ils s’enfermaient pendant de longues soirées dans la chapelle et le scandale devint tel que l’institutrice fut déplacée et envoyée à Taurinya,

Les deux amants continuèrent à se voir, tantôt en chemin [p. 26] de fer, tantôt à l’hôtel à Prades. L’abbé Auriol se déguisait, mettait une fausse moustache, une fausse barbe, et cette aptitude au déguisement, ce mimétisme, pourrait-on dire, qui n’est qu’une des variétés de la simulation et que nous retrouverons plus loin, n’est pas un des traits les moins curieux de son caractère.

Mais cette situation devenait intolérable. L’abbé voulut quitter sa cure, mais que faire ? Il était sans ressources. Il fallut trouver autre chose. Le 18 juillet 1881, Marie Fonda, après un repas pris avec son curé, meurt, instituant sa sœur Rose sa légataire universelle. La semaine suivante, Rose Fonda signe un acte notarié par lequel elle lègue à l’abbé Auriol tout ce qu’elle possède. C’était signer sa condamnation. Le 30 août, elle boit une tasse de tisane préparée par le curé et meurt.

Le jour même et le lendemain, l’abbé Auriol réalise 15.000 francs environ et disparaît. Il fut arrêté à Prades, en chemin de fer, en compagnie d’Alexandrine Vernet, pour outrages publics à la pudeur. Une dénonciation anonyme attira l’attention sur ses crimes et lui-même fut trouvé porteur d’une fiole d’acide prussique. Il tenta de s’enfuir pendant qu’on le conduisait de la prison au parquet et fut repris après une course de trois kilomètres. Marie Fonda avait été empoisonnée avec de l’ellébore blanc et Rose Fonda avec de l’arsenic ; après avoir avoué ces deux crimes à l’instruction, le curé nia tout à l’audience. L’abbé Auriol fut condamné aux travaux forcés à perpétuité.

Après son arrestation, on avait trouvé chez Alexandrine Vernet des livres licencieux, des mémoires obscènes, pêle-mêle avec des notes du plus pur mysticisme. On trouva encore la lettre suivante où l’anesthésie morale de l’abbé se montre tout entière :

Mon amour, ma bien-aimée

Rose m’a fait testament. Elle est malade depuis, le moindre travail lui donne la fièvre. Ecris-moi avant ton départ et ne te tracasse de rien, de rien.

Conserve-toi toujours pour ton bien-aimé. J’ai beaucoup de malades depuis hier, une espèce d’épidémie.

Adieu jusqu’au départ.

Je suis éternellement à toi.

JOSEPH,

Ce n’était pas, d’ailleurs, son premier crime. A Nohèdes, sa maîtresse était courtisée par un jeune homme qui voulait l’épouser. Pendant une maladie de ce jeune homme, le Dr Cantié, qui le soignait, déclara que le saigner « serait la mort ». Après [p. 27] son départ, l’abbé Auriol persuada à l’entourage de lui mettre des sangsues et le malheureux ne tarda pas à mourir.

En 1884, le verrier Régent, âgé de vingt-six ans, aidé de deux empoisonneuses, la femme Bourlette et sa mère la femme Aubertin, empoisonne le bûcheron Bourlette à Moscou, commun de Gruey, dans les Vosges. Régent prenait pension chez Bourlette et était l’amant de sa femme. Celui-ci, averti par des amis, chassa le verrier de chez lui et tomba malade, le 3 septembre 1884 ; mais le crime avait été mal conduit, Bourlette guérit. C’est alors que la femme Aubertin vint au secours de sa fille et de son amant. Elle passait elle-même pour avoir empoisonné son premier mari afin d’épouser son amant. Ce dernier, son second mari par conséquent, ouvrier verrier, vola de l’arsenic à sa fabrique, le remit à sa femme qui, aidée de Régent, s’introduisit dans la maison pendant que Bourlette était au bois et jeta l’arsenic volé dans la marmite de Bourlette. Cette famille d’empoisonneurs fut condamnée, Régent et la femme Aubertin, à mort ; la veuve Bourlette, aux travaux forcés à perpétuité (36).

Le 30 octobre 1885, la Cour d’assises de Vaucluse condamne un médecin de Pertuis, le Dr Estachy, à huit ans de travaux forcés, pour tentative d’empoisonnement sur son confrère, le Dr Tournatoire. C’est la deuxième fois que nous voyons un médecin empoisonneur choisir un médecin comme victime ! Rivalité de clocher ! Jalousie de clientèle et de politique ! Tournatoire avait une clientèle plus nombreuse ; il était suppléant du juge de paix, délégué cantonal, conseiller d’arrondissement. Estachy l’attaqua dans la presse locale et cela lui valut, le 13 novembre 1884, une condamnation à 25 francs de dommages-intérêts pour diffamation et injures. La calomnie, cet empoisonnement moral, ne lui avait pas réussi ! Il fallait trouver mieux. Le 1er janvier 1885, le Dr Tournatoire reçut une bourriche contenant cinq à six grives, bourriche déposée sans nom d’envoyeur dans la voiture d’un camionneur. Les médecins de campagne sont habitués à ces cadeaux dus à la reconnaissance de clients guéris. La femme du docteur et sa domestique, jeune fille de dix-neuf ans, mangèrent des grives et tombèrent malades. Un examen chimique mit en évidence du sulfate d’atropine ; Estachy avait fait fabriquer pour lui à son pharmacien une pommade [p. 28] en contenant ; l’expertise de l’écriture de l’adresse du colis démontra sa culpabilité. Comme tant d’autres empoisonneurs, lui aussi usa de faux. Une lettre écrite par une de ses maîtresses complaisante, signée d’un nom d’emprunt « Delphine Rée », et accusant le Dr Tournatoire de séduction, tenta de donner le change. Le procédé, trop grossier, échoua, et une condamnation, nous l’avons vu, fut prononcée (37).

En 1885, l’horloger Pel, de Montreuil, fut condamné à mort. Il avait empoisonné successivement sa mère, sa première femme et plusieurs servantes. Sa seconde femme et sa belle-mère, qui présentèrent, à leur tour, des symptômes d’empoisonnement guérirent après s’être éloignées de lui. Une maîtresse qu’il avait mourut [sic] à son tour. L’exhumation du cadavre de sa première femme permit de se rendre compte que l’arsenic était cause de la mort.

En 1889, Lecomte, cultivateur à Orgeval (38), fut condamné à la peine de mort pour tentatives multiples d’empoisonnement. Jadis riche, à cette époque ruiné, tourmenté par l’échéance prochaine de billets faux signés de lui, Lecomte avait épousé une demoiselle Chauvin, habitant Paris avec son amant, chez lequel eut lieu le dîner de fiançailles (!). Le mariage eut lieu en février 1887 et, aussitôt, Lecomte fit signer à sa femme deux assurances sur la vie. L’une, de 6.000 francs, à la Compagnie Le Soleil ; l’autre, plus importante, de 30.000 francs, à la Compagnie La Nationale, toutes deux à son profit, bien entendu. Ne lui

fallait-il pas retirer ses faux de la circulation ! Le thé servit d’abord de véhicule au poison, puis c’est dans le potage que le criminel plaça l’arsenic qu’il destinait à sa femme. Devant l’échec de ces tentatives, Lecomte eut recours au revolver et, sa femme n’ayant été que blessée, il la soigna lui-même et lui fit prendre vingt grammes d’arsenic dans une tasse de bouillon.

En 1895, Roy (39) un ancien pharmacien de Troyes, avec la complicité de Rose Estrat, empoisonna son ancienne maîtresse Alice Adamsky avec des bonbons à la strychnine envoyés par la poste. Les coupables furent condamnés à quinze ans de travaux forcés.

La même année, à Tarbes (40), l’instituteur de Cieutat, Gérard Contre, fut condamné à sept ans de travaux forcés pour tentative d’empoisonnement. Très intelligent, très instruit, réputé [p. 29] pour la douceur de son caractère, l’instituteur était poursuivi de dénonciations à l’inspecteur académique par un conseiller municipal de Cieutat, gendarme en retraite nommé Cabarron. Il résolut de mettre fin à ces persécutions et mit, un soir, à neuf heures, à la poste de Tarbes, un paquet contenant des gâteaux à la strychnine. Il avait écrit lui-même l’adresse, déformant son écriture et orthographiant Ciotat, au lieu de Cieutat; dans le but d’égarer les soupçons. En même temps que ces paquets, il avait envoyé à sa victime la lettre suivante :

J’ai eu le plaisir de vous voir. Je désirerais vivement me marier avec un retraité. En attendant, goûtez ces gâteaux; si vous les trouvez bons, je vous en enverrai d’autres. SUZANNE,

Un employé des postes, à Tarbes, Auguste-Vital Borromée, ouvrit indiscrètement la jolie bonbonnière, qui contenait quatre gâteaux, en mangea un et donna les autres à ses camarades Casteran et Roucan. Il expira bientôt après, victime de son indiscrétion et de sa gourmandise, en disant d’avertir immédiatement ses collègues,

A Londres, le Dr Thomas Neill fut condamné à mort pour avoir empoisonné quatre jeunes filles. A Londres encore, Klasowski, moderne Barbe-Bleue, empoisonna successivement ses trois femmes avec de l’antimoine, la première pour épouser la seconde, la seconde pour épouser la troisième et la troisième dans le but d’en épouser une quatrième. A New-York, enfin, un médecin, qui avait divorcé pour épouser une « femme de mauvaise vie (41), l’empoisonna avec de la morphine, pour revenir à sa première femme.

Le 3 mai 1907, un jeune stagiaire en pharmacie Fernand Leborre, âgé de vingt et un ans, empoisonna son patron avec du sulfate de strychnine.

Le toxique avait été mis par lui dans la bouteille d’eau de Vichy préparée pour le repas, parce que, déclara-t-il à l’audience, « son patron ne voulait rien lui apprendre et que, chez lui, il perdait son temps et l’argent de ses parents ».

Leborre fut l’objet du rapport suivant de MM. les Drs Archambault, Baudouin et Héron, chargés de l’examen de son état mental, et fut condamné à mort par la Cour d’assises de Blois. [p. 30]

EXTRAIT DU RAPPORT MÉDICO-LÉGAL DES DOCTEURS ARCHAMBAULT,

BAUDOUIN ET HÉRON.

L…, est âgé de vingt et un ans ; il est petit de taille, mais bien musclé et trapu ; il a le regard fuyant et rentré, le teint blême ; sa santé générale est bonne. Il ne présente aucune tare nerveuse ; pas de troubles de la motilité ni de la sensibilité, les réflexes sont normaux, sauf le réflexe pharyngien, notablement amoindri.

Il présente des stigmates physiques de dégénérescence bien nets : malformation crânienne, crâne platycéphalique et asymétrie faciale ; léger strabisme convergent à droite ; blésité, cryptorchidie.

Antécédent., héréditaires. — Sa mère est une petite femme maigre, très nerveuse, très impressionnable, sujette à de fréquentes insomnies et à des tremblements.

Le père également un nerveux et un émotif, il pleure facilement et a aussi des tremblements. Les deux grand’mères, paternelle et maternelle, sont très nerveuses; les grands-pères sont bien portants et ne présentent rien d’anormal.

Un frère de l’inculpé est mort, à dix-huit ans, de la tuberculose.

Antécédents personnels. — Dans son enfance, L… a eu une santé précaire, et, outre les différentes petites maladies auxquelles l’enfant échappe peu, il a plusieurs fois donné de sérieuses craintes à ses parents. A un an il a eu la cholérine ; à trois ans il a, pendant plusieurs jours, présenté des accidents méningitiques qui l’ont fait condamner par son médecin ; à quatre ans, il eut une maladie de foie avec ictère, entre quatre et cinq ans, de nouveaux signes de méningite ; enfin, jusqu’à l’âge de huit ans, il eut de fréquentes bronchites. .

De bonne heure, les parents remarquèrent que leur enfant n’était pas ordinaire et présentait des bizarreries qui faisaient l’étonnement de sa famille ; généralement gentil et aimable, il avait parfois sans raison et subitement des accès d’emportement et de violence.

Dans maintes circonstances, il a donné des preuves de perversion des sentiments et des affections. A propos d’une poule qu’il avait élevée, il montre pendant quelques jours, un chagrin sans bornes et pousse des cris de désespoir parce que cette poule est malade.

Pour un chapeau dont la forme ne lui plaisait pas et que son père lui avait acheté contre ses désirs, il boude ses parents, qu’il aime beaucoup, et, pendant un certain temps, rompt toute relation avec eux. Une autre fois, sa famille ayant projeté une partie de plaisir à la campagne, une promenade en voiture pour aller passer la journée chez un parent. L… qui à l’avance se réjouissait de cette distraction, refuse, au moment du départ, d’accompagner ses parents, et fait une violente scène de colère que son père fut impuissant à vaincre et à la suite de laquelle il alla s’enfermer dans sa chambre pour s’isoler.

Haineux et vindicatif, il ne pardonne pas au maire de son pays de lui avoir fait, un jour, une observation méritée.

Etant venu, pendant des vacances, chez son père, instituteur, il juge peu convenable et peu décent pour lui, qui s’estime d’essence supérieure à tous ceux qui l’entourent, de traverser la cour de l’école, où jouent les élèves, pour se rendre aux cabinets d’aisance ; il monte alors dans le grenier [p. 31] étale un journal sur le plancher, y fait ses besoins ; il plie ensuite le journal et fait un paquet qu’il lance sur les toits. Il renouvelle cette pratique plusieurs fois ; c’est un couvreur qui, après son départ, trouve cette cachette, Prétentieux et vaniteux, il présente de l’hypertrophie du moi ; il aime à se donner de l’importance; c’est ainsi qu’il lui plaît de recevoir seul, à la Mairie, les gens qui viennent faire des déclarations. Si on lui parle de ses occupations il dit à ses compatriotes qu’il travaille dans la chimie ; son style comme sa conversation dénotent son caractère orgueilleux ; il écrit : « J’analyse mon urine en chimiste, — les aliments que j’ai ingérés dans ma bouche. »

D’une intelligence peu développée, faible de mémoire, de jugement borné, il n’a passé son baccalauréat qu’après cinq échecs successifs à la première partie, et deux à la seconde. Ses anciens maîtres, auprès desquels des renseignements ont été pris, déclarent : « C’est un esprit étroit, renfermé, peu expansif, — ne se lie pas avec ses camarades, ne jouant jamais, — garçon mal équilibré ; il semble qu’il lui manque quelque chose, il ne répond pas aux observations et l’on ne peut dire si elles le touchent ou le laissent indifférent. »

L…, est un sournois ; sombre, il fuit la société ; ses jours de liberté, il va se promener seul dans la campagne ; il n’aime pas le café, ni le jeu, ni la conversation ; il n’a pas de désirs sexuels ; il ignore la femme. Dès les premiers jours de son arrivée à la pharmacie B…, il cherche à se faire valoir ; il fait volontiers étalage de sa science, qu’il juge considérable ; il a une haute idée de sa valeur, il veut éblouir le personnel de l’officine en parlant de ses connaissances en chimie ; quand il a des loisirs, il fait de la médecine ; on a trouvé dans ses cahiers un résumé qu’il avait fait et qu’il a intitulé : Hygiène, Médecine, Empoisonnements.

Il s’aperçoit bien vite que son patron fait peu attention à lui ; on ne l’apprécie pas, on ne l’admire pas, on ne l’écoute pas dans la pharmacie. Cette indifférence est le premier grief qu’il formule ; il devient alors ombrageux, taciturne, méfiant ; il se tient, à l’écart d’un milieu qui ne lui rend pas justice. Dans toutes les lettres qu’il envoie à sa famille, il se plaint du caractère méchant et brutal de son patron ; il regrette que de sérieux renseignements n’aient pas été pris avant de le faire entrer dans cette « boîte ». Il reproche à M. B… de mettre de la mauvaise volonté à lui apprendre le métier, de ne pas lui montrer les manipulations et, au contraire, de se détourner de lui. Il a des froissements d’orgueil continuels ; un jour, à la suite d’une erreur de caisse de quelques centimes, son patron a laissé échapper le mot voleur ; il en ressentit une blessure morale d’autant plus vive qu’il a une conception morale de lui-même plus élevée. Il dissimule tout son mécontentement, il garde tout en lui-même, il accumule ses rancunes, il a pris son patron en haine. Il nourrit cette haine et la développe de jour en jour, puis, alors, lui vient l’idée de vengeance. Il a étudié l’action des poisons ; il les manie et connaît leur pouvoir effrayant ; alors froidement, sans voir autre chose que sa vengeance, faisant preuve d’une anesthésie complète du sens moral, il exécute son crime. A table, il voit M. B…, verser dans son verre de l’eau de Vichy qu’il a empoisonnée, il le voit boire le poison ; il n’a aucun remords, aucun trouble ; il a perdu la notion du bien et du mal, il ne pense pas au crime atroce qu’il commet, il [p. 32] n’a aucune émotion, mais il a, au contraire, une impression de soulagement profond ; il va être débarrassé, il ne va plus avoir à côté de lui cet homme qu’il détestait et qu’il poursuivait, dans toutes ses lettres, des épithètes les plus méprisantes et les plus honteuses. Comme conclusion à notre rapport, nous avons déclaré que L… n’était pas en état de démence dans le sens de l’article 64 du Code pénal, qu’il avait commis son acte en dehors de tout mobile pathologique et que, par conséquent, il en devait compte à la Justice.

Mais L… est un dégénéré héréditaire qui a toujours montré des anomalies mentales ; il est orgueilleux, vaniteux, prétentieux, haineux, peu intelligent, et présente de l’oblitération de sens moral. Cet état de déséquilibration mentale est de nature à diminuer dans une certaine mesure sa responsabilité.

* * *

Nous allons exposer maintenant l’histoire d’un empoisonneur que l’on peut considérer comme le modèle de ce type criminel chez l’homme et dont la biographie a été l’objet d’une étude remarquable où sont réunis tous les éléments de l’observation du personnage.

Georges Claretie, séduit par l’étude de ce « beau crime » et de la « mentalité spéciale » de l’empoisonneur, a consacré son talent d’avocat, de lettré et d’historien à dépouiller aux Archives nationales les volumineux dossiers de l’affaire Desrues. Grâce à lui, nous possédons en un livre savamment documenté et curieusement illustré, l’histoire complète du criminel et de ses crimes (42).

Antoine-François Desrues (43) naquit à Chartres en 1744. On rapporte « qu’il semblait que les deux sexes voulussent également le rejeter de leur classe, car dans sa tendre jeunesse il avait été élevé comme une fille. Des remèdes qu’on lui administra lui procurèrent à la douzième année le caractère distinctif du sexe masculin »

Une opération, assure-t-on, le mit plus tard en « état de reproduire ». Apprenti ferblantier, puis garçon épicier à [p. 33] Chartres, il vint ensuite à Paris où il acheta en 1770 le fond d’épicerie de sa patronne sis rue Saint-Victor, près Saint-Etienne du-Mont.

Gravure 1.

En août 1770, il fut reçu marchand épicier. En août 1772, on apprit que ma commère Desrues, c’est ainsi que son aspect eunuchoïde (Desrues était petit, malingre, glabre), sa piété, son affabilité et ses plaisanteries l’avaient fait surnommer, allait épouser une demoiselle de Nicolaï, parente du premier président à la [p. 34] Cour des Comptes, richement dotée et richement apparentée.

Quelle aubaine pour le petit marchand épicier !

En réalité, sa femme s’appelait Marie-Louise Nicolais et était née d’un « bas officier » d’artillerie devenu carrossier à Melun et de sa femme Thérèse Richardin. La noblesse et la parenté furent obtenues par Desrues d’un trait de plume sur le contrat de mariage.

La riche dot consistait, d’une part, en une somme de 1.000 livres ; en habits, linges et hardes, d’autre part, « en faveur dudit mariage, dame Thérèse Richardin, femme en secondes noces de Jean-Baptiste Caron, faisait donation à sa fille du tiers de ce qui pourrait lui revenir dans la succession de messire Jacques -Jean-Despeignes-Duplessis, écuyer, seigneur de Candeville et dépendances, ladite succession non encore liquidée, mais dont les biens se trouvaient constatés par l’inventaire dressé au décès. » Cette fortune, évaluée à 200.000 livres, devait être partagée en trois parts et c’est du tiers d’une de ces parts, soit du neuvième de la succession totale que dame Richardin faisait l’abandon à sa fille. Nous allons voir de quel usage fut pour Desrues l’espoir problématique de cette succession relativement modeste. Avant Thérèse Humbert, le petit épicier avait imaginé l’escroquerie à la succession.

Il épousait à la fois une femme annoblie d’un adroit trait de plume, riche d’espérances et d’escroqueries futures et une complice.

Ainsi en possession de tous ces moyens, Desrues va opérer. Convaincu qu’un homme intelligent, adroit et pauvre doit se procurer le bien-être avec l’argent des autres, Desrues dépense et emprunte. Le nom de sa femme, l’héritage futur sont là pour rassurer les prêteurs.

Il fait mieux encore, il augmente son crédit et cela de deux façons : d’abord, lui, couvert de dettes (il en avouait déjà 5.000 livres dans son contrat de mariage), il se fait prêteur et prête à des nobles seigneurs sans argent. Il pouvait ainsi dire à ses créanciers qu’on lui devait de l’argent et les noms de ses débiteurs étaient les plus sûrs garants de ses hautes relations et de sa solvabilité.

Ensuite, il achète, en ne donnant que des acomptes, de nouvelles parts de la succession Despeignes-Duplessis, toujours en liquidation, augmentant ainsi ses dettes, ce qui ne le gênait nullement, mais augmentant aussi sa caution, ce qui devait lui [p. 35] servir à rassurer des créanciers impatients et à en trouver de nouveaux.

L’épicerie était vendue depuis le 1er décembre 1773. Desrues avait à cette époque 15.810 livres de dettes. Rentier sans rentes, il vient s’installer rue des Deux-Boules-Sainte-Opportune, paroisse de Saint-Germain-l’Auxerrois. Il emprunte pour lui, il emprunte pour les autres. Ces derniers ne le remboursent pas plus qu’il ne rembourse lui-même ses créanciers. Les « Roués de la Cour » auxquels Desrues prêtait n’étaient pas plus solvables que lui. L’augmentation de la succession Despeignes-Duplessis calme une fois encore la plupart des créanciers de Desrues. Il plaide avec les autres. Ce Beauceron savait évoluer à merveille dans le maquis de la procédure et nul ne savait mieux que lui éterniser les débats des causes qu’il plaidait. Gagner du temps était la grande affaire. Tous les procès, toutes les transactions consacraient, en quelque sorte, l’existence de la succession.

Il se forge à son’ tour une généalogie et se fait appeler M. de Cyrano de Bury, seigneur de Candeville et autres lieux ; Candeville faisait partie de la succession de messire Jean Despeignes-Duplessis.

Le noble personnage dupe tout le monde autour de lui. Sa maison était fréquentée par l’abbé Mary, membre du Grand Conseil, et par un nommé Bertin, ancien « fermier général de Montculot », son ami, qui logeait et prenait ses repas chez lui… moyennant une pension de 1.700 livres chaque année. A cet ami, Desrues faisait faire ses courses chez les créanciers et les hommes de loi ; il fit mettre son mobilier sous son nom pour le rendre insaisissable et lui emprunta enfin pour plus de 8.000 livres. Quant à sa bonne, Jeanne Barque, il la payait avec des billets sur lesquels il poussait l’honnêteté jusqu’à marquer les intérêts.

Aussi lui était-elle toute dévouée !

Il devait à tous. Du 12 juin 1775 au 8 janvier 1776, la juridiction consulaire prononça contre lui vingt et une condamnations. Lorsque les créanciers devenaient trop exigeants, Desrues allait passer quelque temps en Beauce, laissant sa douce épouse et son brave ami Bertin aux prises avec les impatients.

En 1775, Desrues, devenu M. de Cyrano de Bury acheta une première propriété à Rueil. La vente fut résiliée pour non-paiement.

C’était un échec : Desrues eut sa revanche. Le [p. 36] 22 décembre 1775, il achetait à M. Etienne Saint-Faust de Lamotte, dont il avait fait la conquête par la douceur de son caractère et par la confiance qu’il avait su lui inspirer, son domaine du Buisson-Souef, près de Villeneuve-le-Roi, dans les environs de Sens. Le prix d’achat était fixé à 130.000 francs échelonnés sur plusieurs paiements garantis par la succession Despeignes-Duplessis. Le premier paiement emportait propriété et le seul acompte donné fut un billet de 4.200 livres signé des époux Desrues.

Antoine-François Desrues, le petit commis épicier de Chartres, est devenu Antoine-François de Cyrano DenIe (sic) de Bury, seigneur du Buisson-Souef et de Valle profonde. Le prologue est fini, le drame va commencer

Lorsqu’arriva l’échéance du premier billet, Desrues n’était évidemment pas en mesure de le payer. Mais il avait l’habitude de ces difficultés. Il se rendit lui-même au Buisson, en mai 1776, expliquer ce contre-temps aux époux de Lamotte, accusant les lenteurs et les frais de la procédure, ce qui lui permit de se faire héberger par M. de Lamotte qui soldait toutes ses dépenses, de se faire aimer des paysans de son nouveau domaine et de fuir ses créanciers de Paris. Il y resta jusqu’en automne et sa femmevint pendant ce temps y faire plusieurs séjours. Il avait vécu près de six mois « aux frais de son créancier ».

Le 16 décembre, Mme de Lamotte, impatiente, arrive à Paris, afin de terminer la vente du château. Desrues ne supporte pas qu’elle loge ailleurs que chez lui, dans la chambre de Bertin, délogé pour la circonstance. Le fils de M. de Lamotte, en pension à Paris, venait voir sa mère tous les soirs chez Desrues. Le nouveau châtelain s’ingéniait à faire passer agréablement le temps à ses hôtes, si bien qu’à la fin de janvier M. de Lamotte commença à s’impatienter de l’absence de sa femme et du recul perpétuel de l’échéance. Il annonça son arrivée prochaine. Desrues lui écrivit pour lui donner d’excellentes nouvelles des siens, de ses affaires qui allaient se terminer rapidement et rassurer de son affection.

A la vérité, Mme de Lamotte et son fils étaient souffrants depuis quelques jours. Le 30 janvier, Mme de Lamotte vomit toute la journée. Desrues la soigna lui-même et lui fit prendre une médecine de sa composition. Il laissa à peine entrevoir la malade à son fils qui vint le soir prendre de ses nouvelles. Lui seul approchait Mme de Lamotte. Le soir, pendant le dîner, il se [p. 37] levait de table à chaque instant, pénétrant dans la chambre voisine d’où se dégageait une odeur épouvantable et d’où Desrues revenait joyeux disant à sa femme et à son ami Bertin, un peu encombrant ce jour-là : « Ça va bien ! Ça va très bien ! La médecine fait un effet étonnant, étonnant! Décidément, il n’y a personne comme moi pour soigner les malades (44) ! »

A ce moment précis, Mme de Lamotte mourait empoisonnée. Une grande malle était là garnie de foin toute préparée pour recevoir le cadavre.

Seul (il a renvoyé sa femme et sa bonne avec mille peines), dérangé par d’intempestifs visiteurs, Desrues emplit et ferme le colis et le fait porter par deux portefaix sur une petite charrette chez une amie Mme Mouchy qui accepte de le garder dans son atelier. Puis, il annonce à tous la guérison de la victime et son départ pour Versailles. « Nous irons la voir dans quelques jours », ajoute-t-il au jeune de Lamotte.

Il enfouit ensuite le cadavre dans une cave louée par lui, sous le nom de Ducoudray, ruelle de la Mortellerie, sous prétexte d’y mettre au frais du vin de Malaga qui avait besoin de vieillir. Et la même malle qui avait servi au transport du corps de Mme de Lamotte fut expédiée remplie de faïence au Buisson-Souef, chez M. de Lamotte !

Quelques jours après, Desrues propose au fils de sa victime de le mener à Versailles voir sa mère ainsi qu’il le lui a promis. Celui-ci est malade et digère particulièrement mal une tasse de chocolat préparée par Desrues.