Jacques Lacan. La psychanalyse et son enseignement. Communication faite à la Société française de Philosophie. Suivie d’une discussion avec MM. Berger, Lagache, Wahl, Alquié, Merleau-Ponty et Hyppolite. Parut dans le « Bulletin de la Société française de Philosophie », (Paris), 51e année, n°2, Avril-Juin 1957, pp. 66-101.

Jacques Lacan. La psychanalyse et son enseignement. Communication faite à la Société française de Philosophie. Suivie d’une discussion avec MM. Berger, Lagache, Wahl, Alquié, Merleau-Ponty et Hyppolite. Parut dans le « Bulletin de la Société française de Philosophie », (Paris), 51e année, n°2, Avril-Juin 1957, pp. 66-101.

Jacques-Marie Emile Lacan (1901-1981). Nous ne présenterons pas Lacan, bien connue de tous les analystes, les philosophes et polémistes de tous poils. Nous préciserons seulement que le texte que nous présentons ici est conforme à l’original édité en 1957, non retouché ni aménagé. A notre connaissance il n’a jamais été réédité avec les discussions qui font suite.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. –Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 65]

Bulletin

de la

Société française

de Philosophie

Séance du 23 février 1957.

LA PSYCHANALYSE ET SON ENSEIGNEMENT

Le docteur Jacques LACAN a proposé aux membres de la Société l’argument suivant pour sa communication :

LA PSYCHANALYSE, CE QU’ELLE NOUS ENSEIGNE :

1. — Dans l’inconscient qui est moins profond qu’inaccessible à l’approfondissement conscient, ça parle : un sujet dans le sujet, transcendant au sujet, pose au philosophe depuis la sciences des rêves sa question.

II. — Que le symptôme soit symbolique n’est pas tout dire. L’auteur démontre : qu’avec le pas du narcissisme, l’imaginaire se séparant du symbolique, son usage de signifiant se distingue de son sens naturel, qu’une métonymie plus vaste englobant ses métaphores, la vérité de l’inconscient est dès lors à situer entre les lignes, que Freud dans l’instinct de mort s’interroge sur le suppôt de cette vérité.

III. — Est-ce de récuser comme impropre cette interrogation de Freud que les psychanalystes d’aujourd’hui en sont venus à un « environnementalisme » déclaré, en contradiction avec la contingence que Freud assigne à l’objet dans le destin des tendances, et revenus au plus primaire égo-centrisme, à contresens du statut de dépendance où Freud a reclassé le moi, Et pourtant… [p. 66]

COMMENT L’ENSEIGNER !

IV. — L’immense littérature où cette contradiction et ce contresens se dénoncent, peut faire casuistique utile à démontrer où se situe la résistance, dupe ici de sa propre course : soit dans les effets imaginaires de la relation à deux dont les fantasmes, éclairés d’une autre source, font prendre leur suite pour consistante.

Et cette voie de pénurie s’habilite de cette condition de l’analyse : que le vrai travail y soit de sa nature caché.

V. — Mais il n’en est pas de même de la structure de l’analyse, qu’on peut formaliser de façon entièrement accessible à la communauté scientifique, pour peu qu’on recoure à Freud qui l’a proprement constituée.

Car la psychanalyse n’est rien qu’un artifice dont Freud a donné les constituants en posant que leur ensemble englobe la notion de ces constituants.

Si bien que le maintien purement formel de ces constituants suffisant. à l’efficace de leur structure d’ensemble ; l’incomplétude de la notion de ces constituants chez l’analyste tend à mesure de son ampleur à se confondre avec la limite que le procès de l’analyse ne franchira pas chez l’analysé.

C’est ce que vérifie par son impayable aveu la théorie en faveur : que le moi de l’analyste, dont on conçoit qu’il faille le dire autonome pour le moins, est la mesure de la réalité dont l’analyse constituerait pour l’analysé l’épreuve.

Il ne saurait s’agir de rien de tel dans les confins de l’analyse, mais de la seule restitution d’une chaine symbolique dont les trois dimensions : d’histoire d’une vie vécue comme histoire, de sujétion aux lois du langage, seules capables de surdétermination, de jeu intersubjectif par où la vérité entre dans le réel, indiquent les directions où l’auteur entend tracer les voies de la formation de l’analyste.

VI. — Ce lieu décrit de la vérité prélude à la vérité du lieu décrit.

Si ce lieu n’est pas le sujet, il n’est pas l’autre (à noter d’un petit a initial) qui donnant âme aux gageures du moi corps aux mirages du désir pervers, fait ces coalescences du signifiant au signifié, où toute résistance s’accroche, où toute suggestion prend pivot, sans que rien s’y dessine de quelque ruse de la raison, sinon d’y être perméables.

Celle qui les traverse, la violence étant bannie, est la rhétorique raffinée dont l’inconscient nous offre la prise, et la surprise, [p. 67] – introduisant cet Autre (à pourvoir d’un grand A) dont tout un s’adressant à l’autre (à petit a) invoque la foi, fût-ce pour lui mentir,

C’est à cet Autre au delà de l’autre que l’analyste laisse la place par la neutralité dont il se fait n’être ne-uter, ni l’un ni l’autre des deux qui sont là, et s’il se tait, c’est pour lui laisser la parole.

L’inconscient est ce discours de l’Autre où le sujet reçoit, sous la forme inversée qui convient à la promesse, son propre message oublié.

Cet Autre n’est pourtant qu’à mi-chemin d’une quête que l’inconscient trahit par son art difficile et dont les paradoxes de l’objet chez Freud révèlent l’ignorance combien avertie ; car à l’entendre, c’est d’un refus que le réel prend existence ; ce dont l’amour fait son objet, c’est ce qui manque dans le réel : ce à quoi le désir s’arrête, c’est au rideau derrière quoi ce manque est figuré par le réel.

De cet argument, repère pour la discussion, l’auteur traitera un ou deux points.

COMPTE RENDU DE LA SEANCE

La séance est ouverte à 16 h 30 sous la présidence de M, Gaston Berger, Président de la Société.

M. Gaston Berger. — Mesdames et Messieurs, je voudrais d’abord souhaiter la bienvenue à notre ami et collègue italien, le Professeur Enrico Castelli qui, de passage à Paris, a tenu à assister à la réunion de notre société.

Je voudrais vous rappeler également la récente circulaire que la plupart d’entre vous doivent avoir reçue et que vous pourriez en tout cas trouver sur ce bureau, Cette circulaire est relative au IXe Congrès des Sociétés Philosophiques de langue française qui se tiendra à Aix-en-Provence du 2 au 5 septembre de cette année. Le thème général du Congrès est: L’Homme et ses œuvres, et le Congrès comportera quatre sections :

– l’activité créatrice,

– l’œuvre scientifique et technique,

– l’œuvre esthétique,

– et l’œuvre sociale.

La prochaine séance est fixée au 23 mars et comportera un exposé de M. Roger Caillois sur le rêve (1). [p. 68]

Je voudrais dire maintenant à M. le Docteur Lacan, membre fondateur et vice-président de la Société Française de Psychanalyse, le plaisir que nous avons à l’accueillir ce soir.

Il est bien évident que l’exploration de l’inconscient ne laisse jamais aucun philosophe indifférent ; mais il y a bien des manières de traiter la psychanalyse et je dois dire que l’angle sous lequel M. Lacan la considère est particulièrement important pour nous. Les problèmes, ou plus exactement les thèmes auxquels se rapporte une grande partie de la réflexion philosophique contemporaine sont très précisément ceux auxquels s’attache la réflexion de M. Lacan, qu’il s’agisse du problème du langage, du problème du symbolisme, de celui de la constitution, ou encore de l’intersubjectivité. M. Lacan vient de publier en collaboration deux volumes de Psychanalyse dont il a assuré la direction et où sa contribution personnelle est importante. Nous y trouvons une constante et lucide attention à l’aspect philosophique des problèmes. C’est pour cela que nous n’avons pas seulement plaisir à accueillir M. Lacan comme un ami. Nous sommes certains que nous aurons un intérêt très vif à l’entendre.

Je lui donne sans plus attendre la parole.

M. le Docteur Lacan. — Sans m’arrêter à me demander si le texte de mon argument partait ou non d’une idée juste quant à l’audience qui m’attend, je préciserai qu’en questionnant ainsi : « Ce que la psychanalyse nous enseigne, comment l’enseigner ? », je n’ai pas voulu donner une illustration de mon mode d’enseignement. Cet argument met en place, pour que s’y repère, comme j’en avertis à la fin, la discussion, les thèses concernant l’ordre qui institue la psychanalyse comme science, puis en extrait les principes par où maintenir dans cet ordre le programme de son enseignement. Personne, je pense, si un tel propos s’appliquait à la physique moderne, ne qualifierait de sybillin [sic] l’usage discret d’une formule algébrique pour indiquer l’ordre d’abstraction qu’elle constitue: pourquoi donc ici se tiendrait-on pour frustré d’une expérience plus succulente ?

Est-il besoin d’indiquer qu’un tel propos tient pour dépassé le moment où il s’agissait de faire reconnaître l’existence de la psychanalyse, et, comme qui dirait, de produire en sa faveur des certificats de bonne conduite.

Je tiens pour acquis que cette discipline dispose dès lors, en tout concert d’esprits autorisés, d’un crédit plus que suffisant concernant son existence qualifiée.

Nul, de nos jours, ne portera à la charge d’un déséquilibré, [p. 69] s’il faut juger de sa capacité civile ou juridique, le fait de se faire psychanalyser. Bien plutôt, quelles que soient ses extravagances d’autre part, ce recours sera-t-il porté au compte d’un effort de critique et de contrôle. Sans doute ceux-là même qui auront applaudi à ce recours, se montreront-ils à l’occasion, dans le même temps, beaucoup plus réservés sur son emploi quant à eux-mêmes ou à leurs proches. Il reste que le psychanalyste emporte avec lui la créance qui lui est faite, à vrai dire avec une incroyable légèreté, d’en savoir long, — et que les plus réticents de ses collègues psychiatres, par exemple, ne sont pas fâchés de lui passer la main dans tout un ordre de cas dont ils ne savent que faire.

Néanmoins je suppose que les tenants de disciplines très diverses de qui j’ai aujourd’hui à me faire entendre, sont venus, vu le lieu, assez en philosophes pour que je puisse les aborder par cette question : quel est, à leur idée, ce quelque chose que l’analyse nous enseigne qui lui soit propre, ou le plus propre, propre vraiment, vraiment le plus, le plus vraiment ?

Je ne m’avance guère à présumer que les réponses recueillies seraient plus dispersées qu’aux temps de la première contestation de l’analyse.

La révolution constituée par la promotion catégorique des tendances sexuelles dans les motivations humaines, se brouilerait [sic] dans un élargissement de la thématique des relations interhumaines, voire de la « dynamique » psycho-sociologique.

La qualification des instances libidinales ne pourrait guère être éludée globalement, mais à y regarder de plus près, se résoudrait en des relations existentielles dont la régularité, la normativité nous les montreraient parvenues à un état d’apprivoisement bien remarquable.

Au delà, nous verrions se dessiner une sorte d’analogisme positiviste de la morale et des instincts dont les aspects de conformisme, s’ils n’offensent plus aucune pudeur, peuvent provoquer quelque vergogne, j’entends de celle qui est sensible au ridicule, et susciterait le rideau, — pour nous rabattre sur le témoignage des recherches anthropologiques.

Ici les apports de la psychanalyse apparaîtraient imposants, si peut-être d’autant plus sujets à caution que plus directement imposés. Comme on pourrait le mesurer en comparant le renouvellement massif que l’analyse des mythologies doit à son inspiration, à la formation d’un concept comme celui de basic personality structure dont les procustes américains tourmentent à leur aune le mystère des âmes prétendues primitives. [p. 70]

Reste que ce ne serait pas à tort que l’un de nous, à se lever alors, pourrait nous émouvoir de tout ce que notre culture propage qui est du nom de Freud, et affirmer que, quel qu’en soit l’aloi, l’ordre de grandeur n’en est pas incomparable à ce qu’elle véhicule, bon gré mal gré, de ce qui est du nom de Marx.

Mais aussi viendrait en balance un nom de Freud plus engagé, et dans des servitudes plus confuses que celui de son parangon.

C’est alors que vous vous tourneriez vers les praticiens pour leur demander de trancher du vif pris à leur expérience quant à la substance du message freudien. Mais à seulement vous référer à la littérature certes abondante où ils confrontent leurs problèmes techniques, vous auriez la surprise de n’y trouver nulle ligne plus sûre, nulle voie de progression plus décidée.

Il vous apparaîtrait plutôt que si quelque effet d’usure ne fut pas étranger à l’acceptation de la psychanalyse par les cercles cultivés, une sorte d’étrange contrecoup viendrait là à sa rencontre, comme si quelque mimétisme, subornant l’effort de convaincre, avait conquis les exégètes à leurs propres accommodements.

Et vous auriez alors le malaise de vous demander si cet « on » où vous vous trouveriez confondus avec les techniciens pour reconnaître dans le simple fait de son existence ce qui se déroberait ainsi à votre question, ne serait pas lui-même trop questionnable en son indétermination, pour ne pas mettre en cause le fait même de cette reconnaissance, si tant est que, ne fût-ce que pour une tête pensante, la reconnaissance exige de se fonder sur une altérité plus ferme.

Sachez que cette mise en cause est bien celle que j’assume en posant ma question, et qu’en cela, moi analyste, je me distingue de ceux qui tiennent que le huis clos sur notre technique et la bouche cousue sur notre savoir sont expédients suffisants pour parer à cette altérité défaillante. Mais comment rappeler à des analystes que l’erreur trouve ses sûretés dans les règles dont se protègent les soucis qu’elle engendre, et à mesure du fait que personne n’y voit rien.

Et maintenant posons à nouveau notre question pour nous émerveiller que plus personne ne songe à y répondre par ce simple mot : l’inconscient, pour la raison qu’il y a beau temps que ce mot ne fait plus question pour personne. Il ne fait plus question, parce qu’on n’a eu de cesse que son emploi dans Freud n’apparaisse noyé dans la lignée de conceptions homonymes auxquelles il ne doit rien, bien qu’elles lui soient antécédentes.

Ces conceptions elles-mêmes, loin de se recouvrir entre elles, [p. 71] ont ceci de commun qu’elles constituent un dualisme dans les fonctions psychiques, où l’inconscient s’oppose au conscient comme l’instinctif à l’intellectuel, l’automatique au contrôlé, l’intuitif au discursif, le passionnel au rationalisé, l’élémentaire à l’intégré, Ces conceptions des psychologues pourtant ont été relativement peu perméables aux accents d’harmonie naturelle que la notion romantique de l’âme avait promus sur les mêmes thèmes, en ce qu’elles conservaient à l’arrière-plan une image de niveau qui, situant leur objet dans l’inférieur, l’y tenait pour confiné, voire contenu par l’instance supérieure, et imposait en tout cas à ses effets, pour être reçus au niveau de cette instance, un filtrage où ils perdaient en énergie ce qu’ils gagnaient en « synthèse ».

L’histoire de ces présupposés mériterait l’attention sous plus d’un aspect. A commencer par les préjugés politiques dont ils s’appuient et qu’ils accotent, et qui ne nous reportent à rien de moins qu’à un organicisme social, organicisme qui, de la simplicité indépassable où il s’articule dans la fable qui valut l’ovation au consul Ménénius Agrippa, n’a guère enrichi sa métaphore que du rôle conscient accordé au cerveau dans les activités de la commande psychologique pour aboutir au mythe désormais assuré des vertus du brain trust.

Il ne serait pas moins curieux de constater comment les valeurs ici masquées oblitèrent la notion d’automatisme dans l’anthropologie médicale et la psychologie préfreudienne, ceci au regard de son emploi dans Aristote, bien plus ouvert à tout ce que lui restitue déjà la révolution contemporaine des machines.

L’usage du terme de libération pour désigner les fonctions qui se révèlent dans les désintégrations neurologiques, marque bien les valeurs de conflit qui conservent ici, c’est-à-dire en une place où elle n’a que faire, une vérité de provenance différente. Est-ce cette provenance authentique que Freud a retrouvée dans le conflit qu’il met au cœur de la dynamique psychique qui constitue sa découverte ?

Observons d’abord le lieu où le conflit est dénoté, puis sa fonction dans le réel. Pour le premier, nous le trouvons dans les symptômes que nous n’abordons qu’au niveau où il ne nous faut pas seulement dire qu’ils s’expriment, mais où le sujet les articule en paroles : ceci s’il convient de ne pas oublier que c’est là le principe du « jaspinage » sans répit où l’analyse limite ses moyens d’action et même ses modes d’examen, position qui, si elle n’était constituante et non seulement manifeste dans l’analyse des adultes, rendrait inconcevable toute la technique, y compris celle appliquée à l’enfant. [p. 72]

Ce conflit est lu et interprété dans ce texte dont l’enrichissement nécessite le procédé de l’association libre. Ainsi donc ce n’est pas seulement la pression obtuse, ni le bruit parasite de la tendance inconsciente qui se fait entendre ce discours, mais, si je puis ainsi amorcer ce qu’il va nous falloir pousser bien plus loin dans ce sens, les interférences de sa voix.

Mais qu’en est-il réellement de cette voix ? Retrouvons-nous ici ces sources imaginaires dont le romantisme a incarné dans le Volksgeist, l’esprit de la race, les prestiges ? On ne verrait pas pourquoi Freud aurait excommunié Jung, ni ce qui autoriserait ses adeptes à en poursuivre sur ceux de Jung l’anathème, si c’était là la portée du symbolisme au moyen de quoi Freud a pénétré dans l’analyse du symptôme en définissant du même coup son sens psychanalytique. De fait, rien de plus différent que la lecture que les deux écoles appliquent au même objet. Le bouffon est que les freudiens se soient avérés hors d’état de formuler d’une façon satisfaisante une différence aussi tranchée. Le fait de se gargariser avec le mot « scientifique », voire avec le mot « biologique » qui sont, comme tous les mots, à la portée de toutes les bouches, ne leur fait pas marquer un point de plus dans cette voie, même aux yeux des psychiatres, que leur for intime ne laisse pas d’avertir sur la portée de l’usage qu’ils font eux-mêmes de ces mots dans des démarches aussi incertaines.

La voie par Freud, ici pourtant, ne nous est pas seulement tracée ; elle est pavée sur tout son long des affirmations les plus massives, les plus constantes et les plus impossibles à méconnaître. Qu’on le lise, qu’on ouvre son œuvre à n’importe quelle page, et l’on retrouvera l’appareil de cette route royale.

Si l’inconscient peut être l’objet d’une lecture dont se sont éclairés tant de thèmes mythiques, poétiques, religieux, idéologiques, ce n’est pas qu’il apporte à leur genèse le chaînon intermédiaire d’une sorte de significativité de la nature dans l’homme, voire d’une signatura rerum plus universelle, qui serait au principe de leur résurgence possible en tout individu. Le symptôme psychanalysable, qu’il soit normal ou pathologique, se distingue non seulement de l’indice diagnostique, mais de toute forme saisissable de pure expressivité, en ceci qu’il est soutenu par une structure qui est identique à la structure du langage. Et par là, nous ne dirons pas une structure à situer dans une quelconque sémiologie prétendue généralisée à tirer de ses limbes, mais la structure du langage telle qu’elle se manifeste dans les langues que j’appellerai positives, celles qui sont effectivement parlées par des masses humaines. [p. 73]

Ceci se réfère d’abord au fondement de cette structure, soit la duplicité qui soumet à des lois distinctes les deux registres qui s’y nouent du signifiant et du signifié. Le mot registre désignant ici deux enchaînements pris dans leur globalité, et la position première de leur distinction suspendant a priori à l’examen, toute éventualité de faire ces registres s’équivaloir terme à terme, à quelque ampleur qu’on les arrête. (En fait une telle équivalence se révèle infiniment plus complexe qu’aucune correspondance bi-univoque, dont le modèle n’est concevable que d’un système signifiant à un autre système signifiant, selon la définition qu’en donne la théorie mathématique des groupes).

C’est ainsi que si le symptôme peut être lu, c’est parce qu’il est déjà lui-même· inscrit dans un procès d’écriture. En tant que formation particulière de l’inconscient, il n’est pas une signification, mais sa relation à une structure signifiante qui le détermine. Si l’on nous passait le jeu de mots, nous dirions que c’est toujours de l’accord du sujet avec le verbe qu’il s’agit.

Et en effet ce à quoi la découverte de Freud nous ramène, c’est à l’énormité de cet ordre où nous sommes entrés, à quoi nous sommes, si l’on peut dire, nés une seconde fois, en sortant de l’état justement dénommé in/ans, sans parole : soit l’ordre symbolique constitué par le langage, et le moment du discours universel concret et de tous les sillons par lui ouverts à cette heure où il nous a fallu nous y loger.

Car la notion forte qu’articule ici mon propos, va bien au delà de l’apprentissage fonctionnel, voire notionnel à quoi l’horizon borné des pédagogues a voulu réduire les relations de l’individu au langage.

S’il s’agit bien pour l’homme de se loger dans un « milieu » qui a autant de droits à notre considération que les arêtes, à tort présumées seules génératrices d’expérience, du réel, la découverte de Freud nous montre que ce milieu du symbolique est assez consistant pour rendre même inadéquate la locution qui dirait du logement en question que cela ne va pas tout seul, car justement le grave est que cela va tout seul, même quand cela va mal.

Autrement dit, cette aliénation qu’on nous avait décrite depuis quelque temps avec exactitude, quoique sur un plan un peu panoramique, comme constituant les relations entre les hommes sur le fondement des rapports de leur travail aux avatars de leur production, cette aliénation, disons-nous, apparaît maintenant en quelque sorte ,redoublée, de se dégager dans une particularité qui se conjoint à l’être, sous des espèces qu’il faut bien dire [p. 74] non progressistes. Ceci n’est pas suffisant pourtant à faire qualifier cette découverte de réactionnaire, à quelqu’usage complice qu’on ait pu l’employer. Bien plutôt s’expliquera-t-on ainsi la maussaderie enragée des mœurs petites-bourgeoises qui semble faire cortège à un progrès social qui méconnaît en tous les cas son ressort : car présentement, c’est pour autant que ce progrès est subi qu’il autorise la psychanalyse, et pour autant qu’il est mis en action qu’il la proscrit, moyennant quoi la découverte freudienne n’a pas encore dépassé en ses effets ceux que Diogène attendait de sa lanterne.

Rien pourtant qui contredise à l’ample dialectique qui nous fait serfs de l’histoire en superposant ses ondes au brassage de nos grandes migrations, dans ceci qui attache chacun de nous à un lambeau de discours plus vivant que sa vie même, s’il est vrai que, comme le dit Goethe, quand « ce qui est sans vie est vivant, il peut aussi bien produire la vie » (2).

C’est aussi que ce lambeau de discours, faute d’avoir pu le proférer par la gorge, chacun de nous est condamné, pour en tracer la ligne fatale, à s’en faire l’alphabet vivant. C’est-à-dire qu’à tous les niveaux du jeu de sa marionnette, il emprunte quelque élément pour que leur séquence suffise à témoigner d’un texte, sans lequel le désir qui y est convoyé ne serait pas indestructible.

Encore est-ce trop parler de ce que nous donnons à cette attestation, alors qu’en son maintien elle nous néglige assez pour transmettre sans notre aveu son chiffre transformé à notre lignée filiale. Car n’y eût-il personne pour la lire pendant autant de siècles que les hiéroglyphes au désert, elle resterait aussi irréductible en son absolu de signifiant que ceux-ci le seraient demeurés au mouvement des sables et au silence des étoiles, si aucun être humain n’était venu les rendre à une signification restituée.

Et de cette irréductibilité participe la fumée fragile du rêve comme le rébus au fond du plat (tenus par Freud pour semblables en leur élaboration), le trébuchement de la conduite comme la coquille du livre (l’un et l’autre réussis dans leur signifiance plutôt que significations manquées), et la futilité du mot d’esprit dont à partir de sa technique Freud nous montre que sa joie propre tient à nous faire participer à la dominance du signifiant sur les significations les plus lourdes à porter de notre destin.

Ne sont-ce pas là, en effet, les trois registres, objets des trois ouvrages primordiaux où Freud a découvert les lois de l’inconscient [p. 75] et où, si vous les lisez ou les relisez avec cette clef, vous aurez la surprise de constater que Freud, à énoncer ces lois dans leur détail, n’a fait que formuler avant la lettre celles que Ferdinand de Saussure ne devait mettre au jour que quelques années plus tard, en ouvrant le sillon de la linguistique moderne.

Je ne puis ici songer à taire un tableau de concordance dont vous pourriez à juste titre m’objecter la rapidité. J’ai indiqué ailleurs à quoi répondent dans la relation fondamentale du signifié au signifiant la condensation, le déplacement, la condition de représentabilité, et les séquences où il est significatif que Freud ait dès l’abord cherché l’équivalent d’une syntaxe.

Je veux seulement indiquer le fait que’ du plus simple au plus complexe des symptômes, la fonction du signifiant s’y avère prévalente, d’y prendre effet déjà au niveau du calembour. Comme on le voit, par exemple, dans cette extraordinaire analyse du principe du mécanisme de l’oubli (1898), où le rapport du symptôme au signifiant semble surgir tout armé d’une pensée sans précédent.

On se souvient de cette pointe brisée de l’épée de la mémoire : le signor du nom de Signorelli, pour Freud impossible à évoquer en tant qu’auteur de la fresque célèbre de l’Antéchrist dans la cathédrale d’Orvieto, cependant que les détails, et la figure même du peintre qui s’y inscrit, n’en paraissent revenir que plus vivement à son souvenir. C’est que signor, avec le Herr, le Maître absolu, est aspiré et refoulé par le souffle d’apocalypse qui se lève dans l’inconscient de Freud aux échos de la conversation qu’il est en train de tenir : perturbation, insiste-t-il à ce propos, d’un thème qui vient d’émerger par un thème précédent, — qui, en effet, est celui de la mort assumée.

C’est dire que nous retrouvons là la condition constituante que Freud impose au symptôme pour qu’il mérite ce nom au sens analytique, c’est qu’un élément mnésique d’une situation antérieure privilégiée soit repris pour articuler la situation actuelle, c’est-à-dire qu’il y soit employé inconsciemment comme élément signifiant avec l’effet de modeler l’indétermination du vécu en une signification tendancieuse. N’est-ce pas là avoir tout dit ?

Dès lors je me tiendrai pour quitte d’une référence des effets de l’inconscient à la double édification de la synchronie et de la diachronie, qui, pour nécessaire qu’elle soit, ne manquerait pas de pédantisme en une telle compagnie, par une fable à faire surgir, en une sorte de stéréoscopie, et le style de l’inconscient, et la réponse qui lui convient.

Si l’inconscient paraît en effet redonner un support au proverbe [p. 76] biblique qui dit que « les pères ont mangé des raisins verts et que les dents des enfants en ont été agacées », c’est à partir d’un réajustement qui satisfait peut-être à la caducité dont Jérémie le frappe en le citant.

Car nous dirons que c’est parce qu’il a été dit que « les raisins verts qu’ont mangés les pères agacent les dents des enfants » que l’enfant pour qui ces raisins sont en effet bien trop verts d’être ceux de la déception que lui apporte trop souvent, comme chacun sait, la cigogne, revêtira son visage du masque du renard.

Sans doute les leçons d’une femme de génie qui a révolutionné notre connaissance, des formations imaginaires chez l’enfant, et dont tout initié reconnaîtra les thèmes si j’ai la fantaisie de l’appeler la tripière, nous apprendront-elles à dire à l’enfant que les raisins mauvais objets, il voudrait bien les arracher des tripes de la cigogne et que c’est pour cela qu’il a peur du renard. Je ne dis pas non. Mais j’ai plus de confiance dans la fable de La Fontaine pour nous introduire aux structures du mythe, c’est-à-dire à ce qui nécessite l’intervention de cet inquiétant quatrième dont le rôle, comme signifiant dans la phobie, m’apparaît bien plus mouvant.

Laissez ce mécanisme à notre étude, et ne retenez que la morale que cet apologue trouve en mon vœu que la référence au texte sacré, Jérémie 31-29, s’il n’est pas tout à fait inconcevable de la rencontrer dans l’inconscient, ne fasse automatiquement, c’est le cas de le dire, s’interroger l’analyste sur la personne de l’ « environnement » du patient, comme depuis quelque temps l’on s’exprime, dont ce serait le numéro de téléphone.

Bon ou mauvais ce joke, vous penserez que ce n’est pas par hasard que je le risque si éperdument lié à la lettre, car c’est par la marque d’arbitraire propre à celle-ci que s’explique l’extraordinaire contingence des accidents qui donnent à l’inconscient sa véritable figure.

C’est ainsi qu’une gifle, — à se reproduire à travers plusieurs générations, violence passionnelle d’abord, puis de plus en plus énigmatique en se répétant dans des scénarios compulsifs dont elle semble plutôt déterminer la construction à la façon d’une histoire de Raymond Roussel, jusqu’à n’être plus que l’impulsion ponctuant de sa syncope une méfiance du sexe quasi paranoïaque, — nous en dira plus long, de s’insérer comme signifiant dans un contexte où un œil appliqué à une chattière [sic], des personnages moins caractérisés par leur psychologie réelle que par des profils comparables à ceux de Tartaglia ou de Pantalon dans la Comedia dell’arte, se retrouveront d’âge en âge en un canevas [p. 77] transformé, — pour former les figures du tarot d’où sera sorti réellement quoiqu’a son insu pour le sujet, les choix, décisifs pour sa destinée, d’objets dès lors chargés pour lui des plus déroutantes valences.

J’ajoute que c’est seulement ainsi que ces affinités, sources de désordres immaîtrisables tant qu’elles restent latentes, pourront être reconnues, et qu’aucune réduction plus ou moins décorative de leur paradoxe à des relations d’objets, préfabriquées dans la cervelle de nigauds plus instruits du courrier du cœur que de sa loi, n’aura sur elles plus d’effet que de tenter de les soumettre à une technique corrective des émotions qui en seraient putativement la cause.

Car c’est bien là que les psychanalystes en sont venus par la seule voie de la vergogne qui vint à les saisir quand, voulant faire reconnaître leur expérience, si intégralement tissée dès ses origines de cette structure de fiction si véridique, ils se sont entendu opposer avec la gravité bouffie propre au préteur qu’à des causes minimes il n’était pas d’usage d’imputer des conséquences si lourdes, et qu’à même leur retrouver des canevas généraux, on n’y perdrait que mieux encore la raison pourquoi d’aucuns seulement en pâtiraient et non pas tous.

C’est faute d’une élaboration de la nature de l’inconscient, (bien que le travail en fût par Freud déjà mâché, de ce que seulement il la dit être surdéterminée, mais qui retient ce terme pour s’apercevoir qu’il ne vaut que pour l’ordre du langage ?), que la fausse honte des analystes quant à l’objet de leur activité engendrant leur aversion, cette aversion engendrant la prétention, et la prétention l’hypocrisie et l’impudence tout ensemble, dont j’arrête ici la souche pullulante, ils en sont venus à baptiser carpe du don oblatif le lapin de la copulation génitale, et à prôner le moi de l’analyste comme le truchement électif de la réduction des écarts du sujet à l’endroit de la réalité, — ceci par nul autre moyen que par une identification à ce moi dont la vertu ne peut dès lors provenir que de l’identification à un autre moi qui, si c’est celui d’un autre psychanalyste, exige la récurrence à quelque parangon de la relation au réel. Car rien ni personne, il faut le dire jusqu’à une époque récente, dans la sélection de l’analyste, ni dans sa formation, n’a jamais fait état ni songé à s’occuper de ses préjugés conscients les plus aveuglants sur le monde où il vit, ni de son ignorance manifeste en ce déduit, du rudiment d’humanités qui est requis pour l’orienter dans la réalité de ses propres opérations.

Car c’est de cette relation de l’homme au signifiant que les [p. 78] humanités dessinent l’expérience, et c’est en elle que les situations génératrices de ce que nous appelons l’humanité, s’instituent comme en témoigne le fait que Freud en plein scientisme a été conduit non seulement à reprendre pour notre pensée le mythe d’Œdipe, mais à promouvoir à notre époque un mythe d’origine, sous la forme d’un meurtre du père que la loi primordiale aurait pérennisé, selon la formule dont nous avons connoté l’entrée du symbolique dans le réel : « en lui donnant un autre sens ».

Aussi bien avec toute la contingence que l’instance du signifiant imprime dans l’inconscient, elle n’en dresse que plus sûrement devant nous la dimension que nulle expérience imaginable, ne peut nous permettre de déduire de la donnée d’une immanence vivante, à savoir la question de l’être, ou pour mieux dire la question tout court, celle du « pourquoi soi ? », par où le sujet projette dans l’énigme son sexe et son existence.

C’est ce qui, dans la même page où je soulignais « dans le drame pathétique de la névrose …, les aspects absurdes d’une symbolisation déconcertée, dont le quipropo [sic] à mesure qu’on le pénètre plus avant, apparaît plus dérisoire », m’a fait écrire, redonnant ici sa portée à l’autorité paternelle telle que Jérémie et Ezéchiel dans le passage ci-devant cité nous là montrent au principe du pacte signifiant, et la conjoignant comme il convient, par les termes bibliques dont use l’auteur femme (3) de l’hymne de bataille, américain, à la malédiction de la mère :

Car le raisin vert de la parole par quoi l’enfant reçoit trop tôt d’un père l’authentification du néant de l’existence, et la grappe de la colère qui répond aux mots de fausse espérance dont sa mère l’a leurré en le nourissant [sic] au lait de son vrai désespoir, agacent plus ses dents que d’avoir été sevré d’une jouissance imaginaire ou même d’avoir été privé de tels soins réels.

Nous ne serons pas étonnés en effet de nous apercevoir que la névrose hystérique comme la névrose obsessionnelle supposent· dans leur structure les termes sans lesquels le sujet ne peut accéder à la notion de sa facticité au regard de son sexe dans l’une, de son existence dans l’autre. A quoi l’une et l’autre de ces structures constituent une sorte de réponse.

Réponses soumises sans doute à cette condition qu’elles se concrétisent dans une conduite du sujet qui en soit la pantomime, mais qui n’en ont pas un moindre titre à cette qualité de « pensée formée et articulée » que Freud décerne à ces formations de [p. 79] l’inconscient plus courtes, que sont le symptôme, le rêve et le lapsus.

C’est bien pourquoi c’est une erreur de tenir ces réponses pour simplement illusoires. Imaginaires, elles ne le sont même que pour autant que la vérité y fait paraître sa structure de fiction.

La question de savoir pourquoi le névrosé « se trompe », si son départ est mieux orienté, ne montre que trop souvent, à dériver dans la niaiserie d’une quelconque fonction du réel, le glissement de pied-plat où les analystes ont culbuté avec les prédécesseurs de Freud, dans un chemin plutôt fait pour le sabot d’une chèvre divine.

Comme, au reste, il y a plus d’esprit dans la forme écrite d’un mot que dans l’emploi qu’en fait un pédant, le « se » du « se trompe » que l’on aurait tort d’isoler comme représentant le névrosé dans une analyse logique du verbe qui donne à sa passion la forme déponente, — mérite qu’on lui fasse le sort d’indiquer la voie où Freud n’a pas bronché. Il suffit de faire tourner sur lui la question en la convertissant en ces termes : « Qui le névrosé trompe-t-il ? ».

Répétons que nous sommes ici à dix mille pas plus haut que la question de savoir de qui il se moque (question dont le neurologue impénitent ne peut se résoudre à ne pas se faire la cible).

Encore faut-il articuler que l’autre qui est ici le partenaire d’une stratégie intime, ne se rencontre pas forcément parmi les individus, seuls points admis à être unis par des vecteurs relationnels sur les cartes où la moderne psychologie du champ social projette ses schémas.

L’autre peut être cette image plus essentielle au désir du vivant que le vivant qu’il doit étreindre pour survivre par la lutte ou par l’amour. Car l’éthologie animale nous confirme l’ordre de leurre, par où la nature procède pour forcer ses créatures dans ses voies. Que le fantoche, le similé ou le miroir se substituent aisément au phénotype pour prendre le désir au piège de leur vide, en dit assez sur la fonction que peut prendre chez l’homme cet autre générique, si l’on sait d’autre part que c’est à y subordonner ses tendances que l’homme apprend ce qu’il appelle être leur maître.

Mais homme ou femme, il peut n’avoir rien d’autre à présenter à l’autre réel que cet autre imaginaire où il n’a pas reconnu son être. Dès lors comment peut-il atteindre son objet ? — Par un échange de places entre ses cavaliers, dirons-nous à confier dès lors à la dame la démonstration du pas de l’hystérique. [p. 80]

Car cet autre réel, elle ne peut le trouver que de son propre sexe, parce que c’est dans cet au-delà qu’elle appelle ce qui peut lui donner corps, ce pour n’avoir pas su prendre corps en-deçà. Faute de réponse de cet autre, elle lui signifiera une contrainte par corps en le faisant, saisir par les offices d’un homme de paille, substitut de l’autre imaginaire en qui elle s’est moins aliénée qu’elle n’est restée devant lui en souffrance.

C’est ainsi que l’hystérique s’éprouve dans les hommages adressés à une autre, et offre la femme en qui elle adore son propre mystère à l’homme dont elle prend le rôle sans pouvoir en jouir. En quête sans répit de ce que c’est qu’être une femme, elle ne peut que tromper son désir, puisque ce désir est le désir de l’autre, faute d’avoir satisfait à l’identification narcissique qui l’eût préparée à satisfaire l’un et l’autre en position d’objet.

Laissant maintenant là la dame, nous retournons au masculin pour le sujet de la stratégie obsessionnelle. Signalons au passage à votre réflexion que ce jeu si sensible à l’expérience et que l’analyse rend manifeste, n’a jamais été articulé en ces termes.

Ici, c’est la mort qu’il s’agit de tromper par mille ruses, et cet autre qu’est le moi du sujet entre dans le jeu comme support de la gageure des mille exploits qui seuls l’assurent du triomphe de ses ruses.

L’assurance que la ruse prend de l’exploit, se rétorque des sûretés que l’exploit prend dans la ruse. Et cette ruse qu’une raison suprême soutient d’un champ hors du sujet qui s’appelle l’inconscient, est aussi celle dont le moyen comme la fin lui échappe. Car c’est elle qui retient le sujet, voire le ravit hors du combat, comme Vénus fit à Pâris, le faisant être toujours ailleurs que là où se court le risque, et ne laisser sur place qu’une ombre de lui-même, car il annule d’avance le gain comme la perte, en abdiquant d’abord le désir qui est en jeu.

Mais la jouissance dont le sujet est ainsi privé, est transférée à l’autre imaginaire qui l’assume comme jouissance d’un spectacle : à savoir celui qu’offre le sujet dans la cage, où avec la participation de quelques fauves du réel, obtenue le plus souvent à leurs dépens, il poursuit la prouesse des exercices de haute école par où il fait ses preuves d’être vivant.

Qu’il ne s’agisse pourtant que de faire ses preuves, conjure la mort en sous-main sous le défi qu’on lui porte. Mais tout le plaisir est pour cet autre qu’on ne saurait bouter hors de sa place sans que la mort se déchaîne, mais dont on attend que la mort vienne à bout.

C’est ainsi que de l’autre imaginaire la mort vient à prendre [p. 81] le semblant, et qu’à la mort se réduit l’Autre réel. Figure-limite à répondre à la question sur l’existence.

L’issue de ces impasses est impensable, disions-nous, par aucune manœuvre d’échange imaginaire puisque c’est là qu’ils sont impasses.

Certes la réintégration du sujet dans son moi est concevable, et ceci d’autant plus que, contrairement à une idée en cours dans la psychanalyse d’aujourd’hui, ce moi est loin d’être faible, on le voit de reste aux concours que le névrosé, qu’il soit hystérique ou obsessionnel, obtient de ses semblables présumés normaux dans ces deux stratégies, — contrariées sous bien des aspects, mais dont il faut remarquer que la seconde n’exclut pas la première, puisque, même élidé, le désir reste sexuel (qu’on nous pardonne de nous en tenir à ces indications).

Mais la voie qu’on se proposerait ainsi serait une erreur, puisqu’elle ne peut conduire le sujet qu’à, une aliénation renforcée de son désir, soit à quelque forme d’inversion, pour autant que son sexe est en cause, — et pour la mise en question de son existence, non à une destruction de la tendance (invoquée sans limite dans la psychanalyse depuis que l’auteur du mot aphanisis en a introduit le non-sens analytique, déjà sensible sous la vergogne de sa forme savante), mais à une sorte de pat du désir, qui n’est pas non plus ce qu’on appelle ambivalence, mais une impossibilité de manœuvrer, tenant au statut même de la stratégie.

L’issue peut être ici catastrophique, tout en donnant satisfaction. Qu’il suffise d’évoquer ce qu’il en serait de traiter un boiteux en le rendant unijambiste. Dans une société où la règle est affirmée d’aller à cloche-pied, sauf à se faire porter par les jambes d’un autre, cela peut convenir, et laisse au sujet toutes ses chances dans les compétitions collectives de la pyramide et du mille-pattes.

Mais la solution est à chercher d’un autre côté, du côté de l’Autre, distingué par un grand A, sous le nom de quoi nous désignons une place essentielle à la structure du symbolique.

Cet Autre est exigé pour situer dans le vrai la question de l’inconscient, c’est-à-dire pour lui donner le terme de structure qui fait de toute la suite de la névrose une question et non un leurre : distinction qui montre son relief en ceci que le sujet n’exerce ses leurres que pour « tourner la question ».

Cet Autre, je l’ai dit maintes fois, n’est que le garant de la Bonne Foi nécessairement évoqué, fût-ce par le Trompeur, dès qu’il s’agit non plus des passes de la lutte ou du désir, mais du pacte de la parole. [p. 82]

Ce n’est que de la place de l’Autre que l’analyste peut recevoir l’investiture du transfert qui l’habilite à jouer son rôle légitime dans l’inconscient du sujet, et à y prendre la parole en des interventions adéquates à une dialectique dont là particularité essentielle se définit par le privé.

Toute autre place pour l’analyste le ramène à une relation duelle qui n’a pas d’autre issue que la dialectique de méconnaissance, de dénégation et d’aliénation narcissique dont Freud martèle à tous les échos de son œuvre qu’elle est le fait du moi.

Or c’est dans la voie d’un renforcement du moi que la psychanalyse d’aujourd’hui prétend inscrire ses effets, par un contresens total sur le ressort par quoi Freud a fait rentrer l’étude du moi dans sa doctrine, à savoir à partir du narcissisme et pour y dénoncer la somme des identifications imaginaires du sujet.

Dans une conception aussi contraire que rétrograde, le moi est pris pour constituer l’appareil d’une relation à la réalité, dont la notion statique n’a plus rien à faire avec le principe de réalité que Freud a institué dans sa relation dialectique avec le principe du plaisir.

A partir de là, on ne vise plus qu’à faire rentrer les écarts imaginaires, provoqués chez le sujet par la situation analytique, dans les termes réels de cette situation tenue pour « si simple ». Le fait qu’elle stimule ces écarts pourrait nous faire douter de cette simplicité, mais il faut croire que du point de vue réel, elle est simple en effet, et même assez pour paraître quelque peu renfermée, puisqu’il n’y a pas de sacrifices auxquels l’analyste ne s’avère prêt à consentir pour y parer.

Sacrifices purement imaginaires heureusement, mais qui vont de s’offrir en pâture à une fellatio imaginaire, étrange substitut de la filiatio symbolique, en passant par l’abolition de la fâcheuse distance à l’objet qui fait tout le mal du névrosé, jusqu’à l’aveu fanfaron des complicités propices reconnues dans le contre-transfert, sur le fonds de pataugeantes errances concernant les conditions du relèvement de la dépendance et la voie la plus propre au dédommagement de la frustration (terme absent chez Freud), — sans omettre chez les enfants perdus de plus étranges excursions, dans une référence à la peur par exemple, qui, pour rendre nulle et non avenue toute l’élaboration signifiante de la phobie, s’accommoderait d’un anthropoïde idéal pour sa distillation thérapeutique, si le chaînon manquant de la décharge d’adrénaline au renforcement de l’appareil du moi pouvait venir à lui donner quelque vraisemblance. A cet extrême de l’absurdité, [p. 83] la vérité se manifeste d’ordinaire par une grimace, c’est ce qui se passe en effet quand on entend du même crû une adresse larmoyante à la bonté, bonté divine !

Cette frénésie dans la théorie manifeste en tout cas une résistance de l’analyse à l’analyste, dont on ne peut que conseiller à celui-ci de tenir compte pour faire la part de sa propre résistance dans les manifestations de ses analysés. Ceci en invoquant le ciel pour qu’il soit plus clément envers eux qu’à l’endroit de l’analyse, dont il peut dire à ce jour comme Antony de sa maîtresse : elle me résistait, je l’ai assassinée.

Le tableau de sa pratique n’est pas si sombre heureusement. Quelqu’un devant qui se répète toujours à point nommé sur la muraille le phénomène de l’inscription des mots « Mané, Thécel, Pharès », fussent-ils tracés en caractères cunéiformes, ne peut indéfiniment n’y voir que festons et astragales. Même s’il le dit comme on lit dans le marc-de-café, ce qu’il lira ne sera jamais si bête, pourvu qu’il lise, fût-ce comme Monsieur Jourdain sans savoir ce que c’est que lire.

Car ici les pierres de Mariette ne manquent pas pour rectifier sa lecture, ne serait-ce que dans les « défenses », qui sont patentes sans aller chercher plus loin que les verbalisations du sujet. Il ne saura peut-être pas à quel saint se vouer pour rendre compte de ces défenses et il pourra s’embrouiller dans la conception du lien subtil qui unit le texte du palimpseste à celui qui, sous lui tachant le fonds, reprend ses formes et ses teintes. Il ne pourra faire que ne se dégage de cet exercice de discernement une vie d’intentions singulière. Il sera donc jeté, quoiqu’il en ait, au cœur de ces perplexités de la direction spirituelle qui se sont élaborées depuis des siècles dans la voie d’une exigence de vérité, exigence liée à une personnification sans doute cruelle de cet Autre, mais qui, pour s’efforcer à faire place nette de toute autre affection dans les reins ou dans les cœurs, n’en avait pas trop mal sondé les replis. Et ceci suffit à faire évoluer le psychanalyste dans une région que la psychologie de faculté n’a jamais considérée qu’à la lorgnette.

C’est ce qui rend d’autant plus énigmatique, d’abord qu’on se croie dispensé, au nom de je ne sais quelle parodie de la critique sociale, d’interroger plus loin une sous-structure qu’on prend pour analogue à la production tout en la tenant pour naturelle, — et qu’on se donne ensuite pour tâche de faire rentrer le tout au bercail de la dite psychologie, qualifiée pour l’occasion de générale, avec ce résultat de paralyser toute recherche en ramenant ses problèmes à des termes discordants, voire [p. 84] en rendant inutilisable l’expérience à force de la défigurer.

Sans doute la responsabilité de la psychanalyse est faible dans cette sorte de chancre constitué par les alibis récurrents du psychologisme, dans une aire sociale qui couvre son irresponsabilité de ce qu’a eu de signifiant le mot : libéral.

La vraie question n’est pas que cette dérivation stérilisante de la recherche, que cette complicité dégradante de l’action soient encouragées et soutenues par les démissions en chaîne de la critique dans notre culture. C’est qu’elles soient dans la psychanalyse entretenues et protégées, alimentées par l’institution même, qui distingue, ne l’oublions pas, de par l’intention expresse de Freud, la collectivité des analystes d’une société scientifique fondée sur une pratique commune. Nous voulons dire : l’institution internationale elle-même que Freud a fondée pour préserver la transmission de sa découverte et de sa méthode.

Aurait-il donc ici seulement manqué son but ?

Pour répondre à cette question, mentionnons d’abord que nul « Institut » actuellement patronné par cette institution dans le monde, n’a encore seulement tenté de rassembler le cycle d’études dont Freud, tantes et quantes fois et dans le détail, a défini l’intention et l’extension comme exclusives de tout substitut, même politique, d’une intégration à l’enseignement médical officiel tel qu’il pouvait le voir de son temps par exemple.

L’enseignement dans ces instituts n’est qu’un enseignement professionnel et, comme tel, ne montre pas dans ses programmes de plan ni de visée qui dépasse ceux sans doute louables d’une école de dentistes, (la référence a été non seulement acceptée mais proférée par les intéressés eux-mêmes) : en la matière, pourtant, dont il s’agit, ceci ne va pas plus haut que la formation de l’infirmier qualifié ou de l’assistante sociale, et ceux qui y introduisent une formation, d’ordinaire et heureusement plus élevée au moins en Europe, la tiennent toujours d’une origine différente.

Ceci donc ne fait pas question. Les instituts ne sont pas l’institution, et de celle-ci il faudrait faire l’histoire pour y saisir les implications autoritaires par où se maintient l’extraordinaire sujétion à quoi Freud a voué sa postérité, qu’on ose à peine en cette occasion qualifier de spirituelle.

J’ai évoqué ailleurs les documents biographiques qui nous permettent de conclure que cela, Freud l’a voulu délibérément; au point d’approuver noir sur blanc que fussent censurés par un collège secret ceux qu’il chargeait des plus hautes responsabilités par le seul fait de leur léguer sa technique.

Il n’est pas difficile de montrer quel mépris des hommes était [p. 85] ressenti par Freud, chaque fois que son esprit venait à les confronter avec cette charge tenue par lui pour au-dessus de leurs possibilités. Mais ce mépris était à ce moment consolidé par les abandons répétés où il avait mesuré l’inadéquation mentale et morale de ses premiers adeptes. Esprits et caractères dont il n’est que trop clair qu’ils dépassaient de loin les meilleurs comme la foule de ceux qui, depuis, se sont répandus à travers le monde avec sa doctrine. Le manque de foi, au reste, ne reçoit de ce dernier fait aucune sanction, puisqu’il s’exerce forcément dans le sens des effets qu’il présume.

Je crois donc qu’ici, Freud a obtenu ce qu’il a voulu : une conservation purement formelle de son message, manifeste dans l’esprit d’autorité révérentielle où s’accomplissent ses altérations les plus manifestes. Il n’est pas, en effet, une bourde proférée dans l’insipide fatras qu’est la littérature analytique qui ne prenne soin de s’appuyer d’une référence au texte de Freud, de sorte qu’en bien des cas, si l’auteur n’était, en outre, un affilié de l’institution, on n’y trouverait pas d’autre marque de la qualification analytique de son travail.

C’est grâce à cela, il n’en faut pas douter, vu les conditions de cette période historique, que les concepts fondamentaux de Freud sont demeurés inébranlables. Ils doivent leur valeur de signifiants non présents, au fait d’être demeurés en grande partie incompris.

Je pense que Freud a voulu qu’il en fût ainsi jusqu’au jour où ces concepts, dont j’ai indiqué combien ils ont devancé les autres sciences humaines, pourraient enfin être reconnus dans leur ordonnance flexible, mais impossible à rompre sans les dénouer.

Ceci rendait inévitable le refoulement qui s’est produit de la vérité dont ils étaient le véhicule, et l’extraordinaire cacophonie que constituent actuellement les discours de sourds auxquels se livrent à l’intérieur d’une même institution des groupes, et à l’intérieur des groupes, des individus, qui ne s’entendent pas entre eux sur le sens d’un seul des termes qu’ils appliquent religieusement à la communication comme à la direction de leur expérience, discours qui pourtant recèlent ces manifestations honteuses de la vérité que Freud a reconnues sous le mode du retour du refoulé.

Tout retour à Freud qui donne matière à un enseignement digne de ce nom, ne se produira que par la voie, par où la vérité la plus cachée se manifeste dans les révolutions de la culture. Cette voie est la seule formation que nous puissions prétendre à transmettre à ceux qui nous suivent. Elle s’appelle : un style. [p. 86]

DISCUSSION

M. Berger. — Je remercie le Dr Lacan de cet exposé très vigoureux, très plein, très vivant.

Je pense qu’après vous avoir entendu, Monsieur, nous ne saurions nous contenter d’une psychanalyse trop simple : vous nous invitez à faire l’effort de nous élever à une psychanalyse complexe, mais riche, désireuse de s’ouvrir aux sciences humaines. Vous nous invitez à passer de la simple description des symboles à leur intelligence génétique et vous n’hésitez pas à donner, pour nous y encourager, l’explication de l’analyse et à faire la psychanalyse du psychanalyste….

Il y a, dans cette salle, bien des collègues qui ont fait de ces thèmes l’objet principal de leurs réflexions et je pense que plusieurs d’entre eux auront des remarques à présenter.

M. Lagache. — Monsieur le Président, je vous remercie de l’honneur que vous me faites en me donnant le premier la parole, et je joins mes félicitations aux vôtres à propos du bel exposé que nous avons entendu.

Quand des philosophes lisent des ouvrages de psychanalyse, mais aussi pour les psychanalystes qui ont quelque teinture philosophique, la philosophie que l’on trouve dans la psychanalyse, ou à propos de la psychanalyse, n’est pas toujours la plus satisfaisante ; si bien que l’on rêve parfois d’une psychanalyse épurée de tout import philosophique, et qui ne serait plus que le recueil des solutions que les psychanalystes ont trouvées aux problèmes que leur posaient leurs patients. En revanche, une réflexion personnelle comme celle du docteur Lacan est de nature à réconcilier le psychanalyste avec certaines considérations philosophiques et à convaincre que si la psychanalyse peut, avec fruit, consulter la philosophie, la philosophie, à son tour, ne peut manquer de s’interroger sur la psychanalyse.

Bien des points de l’exposé de M. Lacan pourraient soulever, des discussions et, tout d’abord, sa manière d’entendre Freud. Il y a bien des tendances dans Freud ; quelle que soit l’importance qu’il ait donné au langage, aux rapports du signifiant et du signifié, son œuvre n’est pas moins empreinte de réalisme « naturaliste ». M. Lacan s’est référé plusieurs fois aux instincts de mort et à la compulsion de répétition ; quand Freud en parle dans Au delà du principe de plaisir, c’est très souvent dans l’esprit de ce réalisme naturaliste que j’ai évoqué. Quand M. Lacan interprète la répétition à la lumière d’un formalisme logico-mathématique, ce n’est plus Freud qui parle, c’est Lacan. Ne le lui reprochons pas. Les meilleurs disciples ne sont pas toujours [p. 87] les plus fidèles, et nous ne saurions que féliciter Lacan d’avoir trouvé dans une lecture de Freud très attentive, parfois peut-être trop attentive, des thèmes de réflexion personnelle.

Deuxième point : une des grandes directions de la pensée de Lacan est la critique d’une façon de comprendre la psychanalyse dans le sens du naturalisme causal. On a pu lire, il y a déjà bien des années, une critique du naturalisme causal de Freud, et l’on ne peut qu’admirer que Jaspers, en 1913, dans sa Psychopathologie générale, ait pu se montrer aussi clairvoyant. La distinction’ qu’il fait entre expression directe et expression indirecte, la notion d’une double signification de l’expression indirecte, fournirent des instruments très valables pour mettre en forme les découvertes de Freud dans la perspective des rapports du signifiant et du signifié. On ne peut qu’être d’accord avec Lacan quant à l’importance de ces rapports. Le champ psychanalytique est un champ de significations. On voit souvent certains patients s’arrêter, hésiter, s’interroger, parce qu’ils ont peur de dire au psychanalyste quelque chose qui ne soit pas exact, comme si la vérité psychanalytique se situait sur le plan de l’exactitude d’un reportage, et non sur celui des significations qui se développent dans l’entretien du psychanalysé et du psychanalyste.

Ainsi, avec l’importance que Lacan donne à l’intersubjectivité en tant que convoyeuse de sens, on ne touche pas encore à ce qu’il y a de plus personnel dans la position de Lacan. C’est à mon avis une espèce de transcendance qu’il donne au langage, à l’ensemble et à la suite des signifiants. Cette transcendance du langage en vient à recéler les complexes dont Freud attribuait la répétition, de génération en génération, à la phylogénie, ou bien encore à jouer un rôle analogue à celui des archétypes de Jung.

Quoi qu’il en soit de ces rapprochements, c’est cette espèce de transcendance que Lacan confère au langage qui me paraît constituer le moment le plus spécifique de sa pensée.

Dr J. Lacan. — Le dialogue avec mon collègue Lagache est toujours si fructueux pour moi que je le poursuis sans relâche au long de nos années de collaboration ; c’est pour cette raison même que ma réponse sera moins longue qu’il ne faudrait peut être, car n’est-ce pas d’autres interventions que je suis aujourd’hui assoiffé ?

Je réponds d’abord que je ne pouvais tout dire dans un tel exposé. [p. 88]

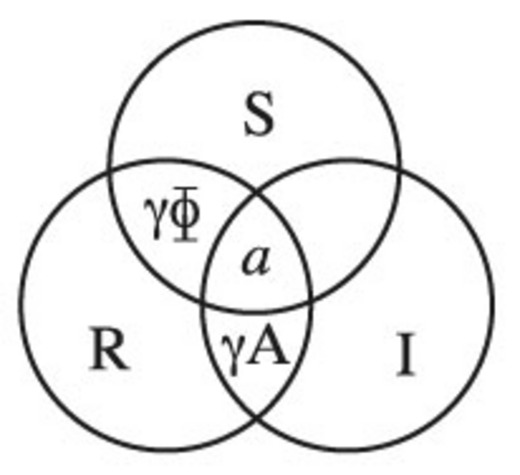

Je ne sais pas si le terme de : « réaliste » est le terme qui s’opposerait à ce que je conçois et enseigne de la pensée de Freud. Je demanderai certainement des précisions à Lagache sur ce qu’il entend dire en usant de ce terme. Pour motiver l’usage que j’en ferais moi-même, je rappellerais la distinction par laquelle j’ai inauguré les travaux scientifiques de notre nouvelle Société : celle des trois registres, du symbolique, de l’imaginaire et du réel.

Assurément, on peut hors de la perspective freudienne concevoir comment l’homme, pour se faire objet de l’ordre symbolique qui s’impose à lui comme actuellement constitué, doit, conformément à la loi constituante de cet objet, « se faire rien », ce qui introduit en lui beaucoup de possibilités peu naturelles, concevoir que d’un autre ordre est cet objet qui est son moi parce qu’il a son principe dans l’ordre imaginaire et qu’il se constitue, conformément aux expériences de cet ordre, comme une accumulation d’oripeaux superposés (tout de même, cela ne date pas d’hier, la « philosophie des habits » !). Seulement, Freud apporte un lien essentiel qui manquait entre ces deux ordres qu’il reconnaît au cœur même de son expérience, à savoir sa découverte, qui est celle de la consistance et de l’insistance d’effets symboliques provenant de l’inconscient dans le sujet, de sorte que le sujet a à faire valoir ce qu’il y a de réalité dans l’homme, non pas seulement à travers ces deux ordres, mais au milieu des trames d’une conspiration qu’ils constituent en dehors du sujet.

En faire l’analyse pourra être très précieux pour faire valoir cette réalité. Est-ce à dire que ce soit le champ où elle exerce sa puissance ? Assurément non, et même il importe de rappeler que c’est de ce côté-là qu’est sa limite. Je suis le premier à reconnaître qu’il y a des éléments que l’on peut appeler innés, puisque je rappelle aux analystes que ces éléments constituent la limite de leur champ propre, et que pour donner à celui-ci son sens opératoire, il faut l’opposer au champ de la réalité, l’analyser, on peut le rappeler, je dirai, sans autre vergogne, sans fausse honte verbale comme le champ de la vérité. Car la découverte de Freud n’est pas autre chose que d’avoir montré, sous un angle de l’expérience inédit et de nature à transformer notre pensée, que cette vérité a une incidence active, et que la force propre et les voies qu’elle montre à se révéler, vont beaucoup plus loin qu’on ne peut l’imaginer, puisqu’elles vont jusqu’à intéresser la physiologie elle-même, soit à faire par là une intrusion singulière dans le réel.

Quant à ce champ de la réalité, je suis tout aussi brutalement, [p. 89] aussi naïvement réaliste que l’ont été tous les philosophes de « bon sens ». « La réalité, c’est la réalité» » ! Mais la chose, tout de même très extraordinaire, que nous révèle Freud : c’est que cette chose très différente de la réalité et qui s’appelle la vérité, a une action par quoi elle est indépendante de ceux qui font profession de sa recherche.

En d’autres termes, la manière par où s’avère entrer dans le monde la question de l’être, la question : « Que suis-je au monde ? » n’est pas toujours chose mentale. Le philosophe s’y exerce, mais, chose surprenante, cette sorte de privilège et de couronne qu’il y avait acquise, il est forcé de les partager au bénéfice du névrosé, qui lui-même est tout entier, de pied en cap, la question, et la question mise en forme. A la différence du pervers, étreignant le lambeau que la parole lui a permis d’arracher au voile de Maïa, pour en faire l’objet de sa satisfaction, le névrosé est la question articulée sur l’au-delà du voile. Ceci n’implique pas qu’il sache articuler lui-même cette question ! Naturellement, quand il s’appelle Goethe, il s’y efforce ; on peut même dire qu’il y arrive, et qu’un tel accouchement de la question de son être soit le plus bel exemple qu’on puisse en donner en dehors de l’analyse, c’est-à-dire de la reconnaissance de l’inconscient comme tel.

Ce qu’il y a de beau d’ailleurs, c’est que lorsque les analystes touchent à un tel problème, ils le font si maladroitement qu’il leur vole entre les doigts.

Consolons-nous en pensant que ce qu’on lit dans les études analytiques sur le sujet du poète ou du philosophe, nous prouve que les psychanalystes s’en occupent de temps en temps ; même si ce soin est malheureux, au moins nous assure-t-il qu’ils ont lu, au moins en partie, l’auteur dont ils parlent, et c’est là tout bénéfice pour leurs patients, puisque cela vient au compte d’un ordre de formation, qui est essentiel à l’action psychanalytique elle-même, loin qu’il représente ce qu’on appelle si improprement la « psychanalyse appliquée ».

En ce qui concerne Jaspers, Lagache sait très bien que je ne l’ai pas en odeur de sainteté ! Et c’est bien la raison pour laquelle j’ai évité de le citer.

Quant à ce grand état que les malades font de la vérité et dont Lagache nous donne une image si frappante avec ces hésitations qu’ils montrent à y entrer, en déclarant quelque chose, c’est là simplement le fait de la vérité tout court, nous montrant le mécanisme même, et si l’on peut dire, l’engrenage par où ils entrent dans l’analyse. Car dans la convention qui libère de toute astreinte leur parole, s’ils avancent quelque chose, quoi qu’il [p. 90] arrive, il faudra qu’ils en tiennent compte, soit pour le rectifier, soit pour le confirmer. Ce qui est dit est dit et c’est uniquement cela ce que j’ai appelé la transcendance du langage : ce qui est dit est dit, et une fois que c’est dit, ça compte.

Cette transmission du discours dans l’inconscient, c’est-à-dire sous une forme cryptographique, est la seule qui nous permette de concevoir la conservation latente à travers les générations d’une vérité historique : car même non dite en ce discours, elle peut être dans la structure de son dire. Du moins est-ce ce que nous impose ce que Freud admet de cette vérité qu’est pour lui le meurtre de Moïse, dans Moïse et le monothéisme. Car toute hérédité de l’ordre imaginaire, c’est-à-dire fondée sur une impression psychique, serait bien sous la plume de Freud ce qu’il y aurait de plus déconcertant. Si Moïse a été tué, ce n’est certainement pas inscrit quelque part au fond de l’âme de tous les Juifs.

Comment Freud en tout cas l’admettrait-il, lui pour qui l’archétype de Jung est une promotion de l’irrationnel dans la pensée. Et il est clair que la doctrine de Freud n’est pas seulement raisonnable et raisonnante, qu’elle est rationaliste.

La vérité de l’inconscient ne s’impose donc pas comme une profondeur ineffable de la réalité. Elle est vérité parce qu’elle se produit selon la loi de la vérité dans une structure de langage, parce que vérité en tant qu’articulée, toute articulation de langage suffit à lui donner véhicule. Il n’est pas besoin d’avoir traversé deux guerres pour savoir qu’une vérité censurée, contrainte, persécutée, se laisse lire et se connaître, qu’on peut la dire en disant n’importe quelle autre chose, en disant sur n’importe quoi… un peu plus un peu moins… un peu trop… , en y mettant un peu d’emphase, voire une belle absurdité. Voilà-t-il pas une modulation où l’on peut faire entendre la vérité de façon inattaquable, même sous la forme de son contraire.

M. Wahl. — J’ai demandé la parole après beaucoup d’hésitation.

J’ai admiré l’exposé du Dr Lacan, et encore plus peut-être ce qu’il a dit en répondant aux observations de M. Lagache. Je lui suis reconnaissant d’avoir été la cause de ce qui vient d’être dit en dernier lieu. Je me demande si je dois parler ; ce que M. Lacan comprend, je ne le comprends pas, et il me semble que je crois comprendre ce qu’il dit qu’il ne comprend pas…

Dr Lacan. — Au contraire, nous sommes dans les meilleures dispositions pour la discussion. Les conditions ordinaires du [p. 91] dialogue étant le malentendu, on peut s’entendre, dès qu’on commence à s’en apercevoir.

M. Wahl. — Vous avez dit à un moment donné : « On ne voit pas pourquoi la manifestation d’un écart contribuerait au renforcement du Moi. »

Personnellement je vois très bien pourquoi la manifestation d’un écart peut contribuer au renforcement du moi, mais puisque je comprends cela, je ne vous comprends probablement pas bien. Je me trouve alors en face d’une difficulté: c’est que ce que vous avez dit sur le Moi qui est obstacle ne doit pas s’appliquer au Moi du psychanalyste. Vous dites que le moi du psychanalysé est finalement le moi du psychanalyste, dans l’esprit du psychanalysé sinon dans celui du psychanalyste. Mais alors, il faut bien admettre que le moi, pour le psychanalyste, a fini par n’être plus un obstacle. Or, vous avez fini par dire que le moi du psychanalysé n’est pas un obstacle pour le psychanalyste, tandis que le Moi en soi est un obstacle.

J’ai pris note encore du terme « agression du psychanalyste ». Je crois que la psychanalyse est un acte caractérisé d’agression. Cette agression, comment s’explique-t-elle ? Je laisse aux psychanalystes le soin de répondre !

Vous nous avez d’ailleurs parlé du mépris de l’homme chez Freud, qui se complète sûrement par un grand amour de l’homme.

Et pour passer de là à quelque chose de plus particulier, à l’exemple de Signorelli, je ne me rappelle plus le texte, mais je crois qu’il y a moyen, sans penser à la mort, de comprendre comment le mot signor a barré le mot Signorelli dans l’esprit. Bien sûr, il faudrait savoir toutes les représentations qui ont passé à ce moment-là dans l’esprit de Freud. Très souvent, quand on ne trouve pas un mot, ce n’est pas parce qu’on a pensé à quelque chose de terrible, c’est parce que le mot est pris par un autre usage, bloqué par un usage plus fréquent qu’on en fait…

J’ai lu dans votre argument qu’il y a une dualité entre le signifiant et le signifié. Pour moi, le signifiant est signifié à son tour.

D’autre part, vous dites qu’il y a dualité entre l’analyste et l’analysé. Alors je me suis demandé : est-ce qu’il y a une correspondance possible entre les deux dichotomies ? Peut-être l’analyste voit-il le signifiant et le signifié, et l’analysé seulement le signifié ? Vous me direz si ce que je dis est absurde ou non.

J’aimerais bien voir comment tout cela s’accorde, la synthèse …. [p. 92]

Cette nuit, j’ai fait un rêve. J’ai rêvé d’une femme très petite et très noire. Elle s’appelait Mélanie Klein.

Dr Lacan. — Il y a d’abord une chose qui est certainement de mon fait, mais qui, vous me pardonnerez, a eu pour résultat une méconnaissance caractérisée de ce que j’ai dit.

J’ai signalé en effet comme étant dans la logique des erreurs où l’analyse depuis Freud s’est installée et comme s’étant produite de façon attestée, cette affirmation que le moi de l’analyste, loin d’être un obstacle à l’analyse, aurait en effet le privilège et comme l’état de grâce d’être à la mesure de toute réalité qui puisse y être mise en cause. Or c’est exactement contre cela que je me suis élevé.

Maintenant, je n’ai pas pu tout dire. Par exemple, à propos des résultats de l’analyse didactique ; il est, me semble-t-il, tout à fait abusif de dire, comme cela s’entend, que l’analyse didactique ferait de l’analysé quelqu’un de tout à fait délivré des opacités passionnelles. Non seulement je n’en crois rien, mais c’est précisément en désaccord avec tout ce que j’ai dit de la valeur et du champ de l’analyse, qui ne saurait faire que le moi ne reste irrémédiablement aliénant, tant qu’il est moi; car c’est sa nature de l’être. On est très malheureux d’avoir un moi ; ça n’est ni Freud ni moi qui l’avons dit ; il y a un certain Hegel qui l’a montré sous plus d’un angle, et si j’ai su articuler quelques petites choses qui le confirment en mon domaine, la lecture que j’ai faite autrefois, par exemple, du travail de M. Wahl sur la conscience malheureuse, n’y est vraisemblablement pas pour rien.

Donc le retour à ces données premières, qui restent non seulement inébranlées, mais qui sont confirmées par l’expérience, est quelque chose qui me semble devoir exclure toute espèce de malentendu.

Quant à la question de l’oubli du nom de Signorelli et de tout ce qu’on peut en tirer, il faudrait l’étudier ensemble sur le texte. A la vérité, je veux bien admettre toutes les réserves du psychologue sur le sujet de l’interprétation du cas. Ce que j’ai simplement voulu indiquer tout à l’heure, c’est que Freud, en articulant son mécanisme comme il le fait, le conçoit, conformément à ma thèse, comme la soustraction du signifiant « Signor », au profit d’une partie devenue souterraine, parce que refoulée, du dialogue.

Sur le sujet du signifiant et du signifié, je n’admettrai absolument pas ce recouvrement dichotomique que vous me proposez [p. 93] entre ce couple, d’une part, et celui de l’analyste et de l’analysé d’autre part. Vous me tendez là une perche qui ne me paraît pas du tout maniable.

Pour ce qui de la fonction du moi dans l’analyse, et de la conception sur le moi, et d’abord sur ce que j’ai dit du Moi, qui fait de l’analyse une relation duelle entre un moi et un autre moi qui consisterait pour le sujet dans le repérage de la prolifération imaginaire, provoquée par l’analyse, par rapport à ce moi idéal, à ce moi mesure de toutes choses, que serait le moi de l’analyste, il me semble que déjà en soi cela porte l’explication de ce pour quoi je me refuse non pas à toute éventualité d’une certaine technique, mais à ce qu’on limite l’analyse à sa portée. Car il ne faut pas croire non plus que les analystes appliquent cela. Ils le théorisent brutalement ainsi. Ils ont quand même des traditions, et les données premières de la technique analytique sont orientées entièrement à l’opposé de cela ; c’est ainsi qu’ils se trouvent très curieusement doctriner leur pratique dans un sens complètement inverse de ce qu’ils font ; il n’en reste pas moins que ce côté extrêmement gauchi de la théorie ouvre la porte à certains achoppements techniques.

Je ne puis pas m’étendre. Je ne suis pas dans une assemblée de thérapeutes, et ce n’est que sur pièces qu’on peut discuter des résultats, fussent-ils apparemment catastrophiques. J’ai récemment repris ainsi dans mon séminaire une observation remarquable où l’on s’arrête à la manifestation de tels symptômes transitoires, où l’on s’interroge pour savoir comment cela a bien pu se produire, et comme l’on n’est pas sans antennes, on pressent assez bien le caractère significatif d’une intervention douteuse, mais où l’on semble méconnaître que la totalité de l’attitude de l’analyste est telle qu’on ne peut que s’étonner que le résultat ne soit pas plus désastreux.

Quant au moi en tant que fonction de synthèse prétendue, le temps me manque pour me livrer ici à sa critique.

M. Wahl. — Pour le signifiant et le signifié, ou bien il faut se mettre à l’intérieur de cette unité (signifiant-signifié), ce que fait très souvent Freud ; ou bien on se met en dehors ; alors on les sépare.

Dr Lacan. — Ceci nous ramène à la transcendance, où selon Lagache je situerais le langage, à savoir l’ensemble des signifiants. Le mot n’est pas pour m’effrayer, mais j’ai évité de le commenter, et d’y répondre.

Ce que je veux simplement dire, c’est que, quand je parle du [p. 94] signifiant, je parle de quelque chose qu’on peut mettre là : le signifiant, c’est le mot « poutre », qui veut dire jument jusqu’au jour où on appelle les juments « juments », et à ce moment on se sert du mot « poutre » pour autre chose. Ceci indique qu’on ne saurait le mettre là hors de la totalité de ses relations dia-et synchroniques avec les autres signifiants. Cela veut dire aussi que le signifiant, non seulement c’est à prendre au pied de la lettre, mais c’est la lettre.

C’est ce que Lagache a fort bien souligné tout à l’heure, beaucoup plus hardiment que je n’aurais osé le faire devant une assemblée aussi intimidante. Mais ailleurs, j’ai voulu incarner ce que je veux dire en parlant du signifiant, en le matérialisant dans un apologue exemplaire par une lettre prise en un autre sens, une missive, un papier, dont personne ne sait le contenu… C’est vous dire où je peux aller dans ce sens. Bien entendu le paradoxe est ici justifié par une fin apologétique.

Mais l’incidence du signifiant sur le signifié est quelque chose de tout à fait sensible au niveau du B,A, Ba de l’expérience de l’analyste. Prenons la fonction du père, elle y est absolument impensable si l’on n’y dégage pas le signifiant qui en est le terme : le nom du père, comme on dit dans les invocations religieuses, si le « nom du père » n’a pas cette valeur signifiante qui condense, oriente, polarise vers lui toute une série de significations qui sont sur des plans extrêmement divers.

Et pour comprendre un ensemble de phénomènes comme ceux qui se constituent dans une psychose, cette référence au signifiant comme tel, à l’assomption du signifiant par le sujet, me semble être le seul point de référence qui nous permette vraiment de pouvoir poursuivre dans tous les détails les incidences d’un certain rapport particulier de carence du sujet par rapport à un certain signifiant comme tel, et non pas par rapport au signifié.

Pour conclure, la notion du signifiant doit être prise au sens linguistique du terme.

M. Alquié. — Je voudrais d’abord dire à mon ami Lacan combien je le remercie de son exposé, avec lequel je suis presque entièrement d’accord. J’ai remarqué, moi aussi, depuis longtemps, qu’une des grandes découvertes de Freud était d’étendre le domaine du langage, et de montrer que bien des choses que l’on ne considère pas généralement comme du langage, — un symptôme, une aphonie, — sont aussi de langage, ont une signification de langage.

J’ai, de même, été particulièrement heureux d’entendre Lacan [p. 95] rapprocher le névrosé et le philosophe, ce que j’ai fait pour ma part, et ce qui est en général très mal compris. En effet, de ce rapprochement, on conclut tout de suite que le philosophe est malade, et que dès lors on n’a plus à prendre au sérieux ce qu’il dit, alors que, si j’ai bien compris Lacan, c’est exactement le contraire qu’il faut penser, à savoir que le névrosé est un philosophe (un philosophe sans le savoir, cela va sans dire). En tout cas le névrosé est, avec le philosophe, le seul qui pose vraiment le problème de l’être. Et cela me semble extrêmement important. Cette relation entre l’expérience névrotique et l’expérience philosophique est révélatrice.

Cela dit, je voudrais poser à Lacan une question : estime-t-il que tout est langage ? L’affectif, comme tel, est-il pour lui langage ? Est-ce que, par exemple, une angoisse ressentie par le sujet est, pour lui, également, du langage ? Ou, au contraire, tout langage ne renvoie-t-il pas, d’une certaine façon, et par essence, à une chose qui n’est point langage, et qu’il veut précisément exprime ?

Je formulerai la question d’une autre façon, mais qui revient au même, je pense, si on la comprend bien, Lacan a dit : « Le moi est objet », et je crois que nous sommes plusieurs ici à avoir un peu sursauté quand nous avons entendu cette formule… Or, quand le moi s’angoisse pour sa mort, — car c’est bien le moi mortel, ce n’est pas ce sujet plus vaste, situé au-dessous de moi et parlant par moi qui peut mourir —, lorsque le moi s’angoisse de sa mort, est-ce qu’il est un « objet » par rapport à ce sujet, qui parle en lui ?

Je ne sais si j’ai bien compris ce que Lacan a voulu dire. Mais c’est là l’unique question que je veux poser. Je l’ai présentée sous deux formes, mais, dans l’un ou l’autre cas, il s’agit de savoir si tout est langage, si l’affectif lui-même, comme tel, est langage. Cela nous amènerait à une notion que Lacan a en horreur, qui est de l’ineffable, ineffable qui donne sens et demeure le fondement du langage, et qui rejoint un certain sens de l’être, de la mort c’est ce sens que le langage exprime, mais ce par quoi le langage prend sens n’est pas lui-même langage.

Dr Lacan. — Alquié vient de jouer le rôle de la sirène, Il va donc falloir que je m’attache fortement au mât !

Je dirai que je ne doute pas que, au delà du langage, il y ait l’ineffable, mais enfin cet ineffable, puisqu’il est ineffable, pourquoi en parler ?