Herbert-Ward. Cannibalisme. Extrait de la revue « Æsculape », (Paris), 1911, pp. 190-192.

Herbert-Ward. Cannibalisme. Extrait de la revue « Æsculape », (Paris), 1911, pp. 190-192.

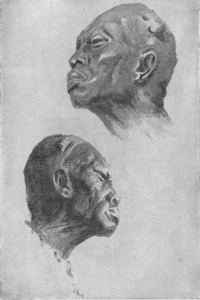

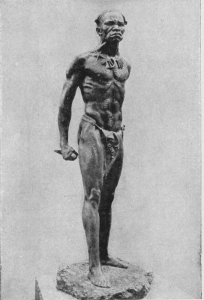

Herbert-Ward (1863-1919). Sculpteur africaniste, illustrateur et explorateur anglais.

Quelques publications :

— Five Years With the Congo Cannibals, Londres, Chatto & Windus, 1891.

— My Life With Stanley’s Rear Guard, CL Webster, 1891.

— Chez les Cannibales de l’Afrique Centrale, Plon, Paris, 1910 (traduit par Raymond Woog de l’anglais : A Voice from the Congo Londres, Scribner & Sons, 1910.).

Les [] renvoient à la pagination originale de l’article. – Les images sont celles de l’article original, sauf le portrait de l’auteur qui a été rajoutée par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 190, colonne 1]

CANNIBAMISME

par HERBERT-WARD.

Nous pensons avoir le plaisir de raconter prochainement ici une visite médico-artistique à l’atelier de .M. Herbert- Ward . D’ores et déjà le grand artiste a bien voulu offrir à nos lecteurs quelques bonnes feuilles de l’ouvrage qu’il vient de faire paraitre (1).

Nul ne pouvait écrire avec plus d’autorité sur le Cannibalisme que l’ancien compagnon de Stanley parmi les ténèbres africaines, que l’homme qui vécut durant des années parmi les peuplades dont il décrit les mœurs cruelles parfois, sympathiques souvent, De retour en Europe, M. Herbert- Ward, garde la nostalgie du paysage équatorial et des hommes qui l’animent.

La chair humaine, disait un indigène, nous donne un cœur vaillant pour combattre. Nous mangeons des hommes parce que c’est bon de manger de la chair qui parlait. C’est notre coutume.

Les sauvages croient aussi qu’Ils acquièrent les qualités des animaux dont ils se nourrissent. Ce n’est nullement le manque de viande animale qui amène les naturels à manger leurs semblables. Ils les mangent parce qu’ils ont pour ce genre d’aliment un goût héréditaire très prononcé.

Le cannibalisme est devenu un goût acquis dont la satisfaction entraîne une forme particulière d’horreurs. Mais bien que l’absence de sensibilité, que l’amour du combat, la cruauté et une certaine animalité soient les caractères les plus visibles des cannibales, il est surprenant. [p. 190, colonne 2] qu’une race donnée à une pareille pratique et vivant dans un tel état d’anarchie et de barbarie, possède un goût aussi vif pour la forme et le décor, qu’elle soit si facilement accessible au raisonnement et si prompte à profiter de toute amélioration dans les choses de la vie courante.

Au point de vue des relations personnelles, tes cannibales de la forêt sont infiniment plus sympathiques que les peuplades de la région inférieure, où l’instinct commercial est plus développé. Ils ne sont ni faux ni trompeurs; quand ils volent quelque chose, ils le prennent ouvertement sous vos yeux, et ils sont dans l’ensemble très intelligents et très entreprenants,

Dans certaines parties de la contrée, les anthropophages se bornent à manger les prisonniers de guerre: en d’autres endroits, ils mangent les corps de ceux qui meurent, exception faite cependant de ceux qui succombent à des maladies de peau.

Quand un chef est tué, les membres de la tribu se cotisent pour acheter plusieurs esclaves qu’ils massacrent et mangent après s’être complètement enivrés. Il est remarquable que les Bangalas se mettent presque toujours en état d’ivresse avant les repas de chair humaine.

J’entrai un jour dans un village où de grandes quantités de viande piquée sur de longues broches séchaient devant les feux nombreux. [p. 190, colonne 3]

– Est-ce que vous mangez des corps humains, vous autres ? demandai-je, en indiquant du doigt ces réserves.

– Io, yo té ? (Oui, et loi ?)

Quelques instants après, le chef s’avançait avec une offrande qui consistait en de généreuses portions de chair d’origine trop manifestement visible. Il parut sincèrement déçu quand je refusai.

Une autre fois, dans la grande forêt, où je campais pour la nuit avec quelques traitants arabes et leur troupe indigène, nous fûmes obligés de transporter ailleurs notre tente à cause des odeurs Insupportables de chair humaine qu’on faisait griller tout autour de nous.

Un chef indigène me déclara que le temps [p. 191, colonne 1] qu’il fallait pour dévorer un corps humain variait suivant les circonstances ; si c’était le corps d’un ennemi qu’il avait tué, il le mangeait lui-même ; si ce n’était que le corps d’un esclave, il le partageait avec ses compagnons.

Dans de nombreuses localités, il existait un système organisé pour la vente et l’achat d’êtres humains destinés à être consommés comme articles d’alimentation. Dans certains districts décimés par la famine, il n’était pas rare de voir capturer, pour être mangés plus tard, des villages entiers de naturels affaiblis et tombant d’inanition.

J’ai vu défiler sous mes yeux des convois d’esclaves achetés ou capturés, qu’on emmenait à des tribus, qui, en échange d’ivoire, les achetaient pour s’en nourrir.

Un trafic organisé d’êtres humains existait aussi dans la région traversée par le Louloungou, affluent considérable de la rive gauche du Congo. Au confluent des deux rivières, se trouve une série de villages fortifiés qui forment le quartier général des Ngombé. Dans ces villages, de grandes quantités d’esclaves sont emprisonnés en attendant les visites périodiques des trafiquants qui viennent de la contrée des Moubanghi, située sur la rive opposée du fleuve.

Ces dépôts d’esclaves révélaient un état de sauvagerie et de souffrances absolument indescriptible. A l’époque dont il s’agit, il n’était pas rare d’y voir rassemblés une centaine de captifs des deux sexes et de tous les âges, avec des [p. 191, colonne 2] enfants sur les bras de leur mère. Ces humains désemparés, aux corps exténués, dont la peau avait cette teinte grise et mate qui, chez les races de couleur, indique des troubles physiques, restaient là par groupes, ahuris, les yeux hagards.

Sur certains marchés indigènes, notamment dans le voisinage des Moubanghi, des captifs étaient mis en vente, destinés, pour la plupart, à être tués et mangés.

Arrives à destination, les captifs n’étaient pas au bout de leurs peines. De nouvelles épreuves les attendaient ; échangés encore ils passaient en d’autres mains, jusqu’à ce que, ayant été convenablement engraissés, ils subissent enfin le sort auquel ils étaient destinés.

Lorsqu’on soupçonnait un captif de vouloir s’évader, le malheureux était condamné à être entravé. On lui passait de force le pied dans un trou ménagé dans une pièce de bois sur laquelle un fer de lance était fixé, tout contre la jambe, rendant le moindre mouvement impossible sans risquer pour le captif de se lacérer les chairs. Un autre procédé consistait à attacher les deux mains du prisonnier au-dessus de sa tête au poteau principal d’une case, ou bien encore à lui ligoter les bras, et à lier ses cheveux tressés en natte à la branche d’un arbre.

Les hommes fournissaient au cannibalisme un nombre de victimes plu grand que les femmes, pour cette raison qu’on estimait à une valeur plus grande les femmes jeunes encore, à cause de leur utilité pour cultiver les plantations et préparer la nourriture.

Le fait cependant n’est pas sans exception, car dans le voisinage de I’Arouini, nous avons été amenés à des. conclusions contraires.

La pratique la plus inhumaine qu’on puisse rencontrer est celle assurément des tribus qui. détaillent vivante la victime. Si incroyable que cela paraisse, les captifs étaient menés de place en place pour que les acheteurs pussent indiquer, par des marques extérieures sur le corps, les parties qu’ils désiraient acquérir. Ces marques étaient ordinairement faites avec de la craie de couleur, ou avec des bandes d’herbes nouées autour d’un membre.

Fétiche du Bas-Congo

Chaque clou qui y est enfoncé, chaque objet qui y est suspendu représente un

voeu sacré est inviolable (Collection de l’auteur).

L’extraordinaire stoïcisme de la victime qui se voit ainsi achetée morceau par morceau, n’a d’égal que l’indifférence absolue par laquelle elle accepte son sort. Car dans un pareil état de terreur perpétuelle, la vie n’offre réellement rien de très attrayant. [p. 191, colonne 3]

Les indigènes des tribus riveraines du Haut-Congo s’imaginent que la chair humaine acquiert une saveur plus délicate si l’on fait séjourner la victime deux ou trois jours dans l’eau avant de la mettre à mort. En 1886, alors que je gagnais le poste de Bangala, dont je devais prendre le commandement, je voyageait sur le vapeur fluvial, le Stanley, en compagnie du capitaine Deane et du docteur Oscar Lenz. le savant allemand bien connu.

En arrivant, assez tard dans la soirée, au village de Louloungou, situé sur la rive méridionale, nous demandâmes des vivres aux gens de l’endroit, car nous avions à bord quatre cents indigènes, parmi lesquels les soldats haoussa qui formaient la troupe spéciale du capitaine Deane, en route pour le poste de Stanley Falls.

Le chef de Louloungou nous informa qu’il trouvait dans une situation critique. Il était en guerre avec un village voisin et, chaque jour, ils subissait de lourdes pertes. En réalité, un bon nombre de ses hommes avaient été capturés et mangés, et il craignait d’être finalement écrasés par ses adversaires plus nombreux.

On tint un palabre, et il fui décidé qu’à l’aube nous interviendrions. Le lendemain donc, nous essayâmes d’entrer en pourparlers avec le chef du village ennemi . Mais nos ouvertures furent accueillies par des clameurs méprisantes et des sagaies nous furent lancées.

Devant le village hostile, une palissade d’une douzaine de pieds de haut avait été établie avec de vieilles pirogues fendues dans leur longueur. Les Haoussas tirèrent une volée de coups de fusils à travers la palissade el le [p. 192, colonne 1] capitaine Deane donna l’ordre de charger. Escaladant l’obstacle, nous tombâmes en désordre de l’autre côté, tandis que l’ennemi continuait à nous lancer des sagaies et à décharger ses quelques fusils à pierre.

Pendant un instant, ce fut une confusion indescriptible ; les appels, les cris, les hurlements des sauvages produisaient sur nos nerfs un effet singulièrement impressionnant.

Après deux ou trois tentatives courageuses les guerriers ennemis lâchèrent pied tout à coup pour se réfugier dans les hautes herbes du marais voisin. En se retirant, ils avaient mis le feu à leur village et, comme il soufflait un vent assez fort, les cases de bois et d’herbes flambèrent rapidement et nous nous trouvâmes bientôt entourés par l’incendie. Suffoqués par la fumée, grillés par les flammes, à demi aveuglés, nous étions dans une position critique. Quelques minutes suffirent pour transformer le village en une masse de décombres fumants.

Les gens de Louloungou s’étaient immédiatement précipités vers le fleuve en nous invitant à les suivre. Là, attachés à des piquets et immergés jusqu’au menton, nous découvrîmes plusieurs captifs Louloungou dans un piteux état. Suivant la coutume du pays, les vainqueurs avaient soumis ces malheureux à un bain prolongé avant de les tuer pour les manger.

Quand j’eus pris le commandement du poste de Bangala, j’appris bientôt que des scènes de cannibalisme se passaient fréquemment aux environs.

J’avais pour serviteur un jeune indigène Bangala nommé Ezambinia. Il était doué d’une vive intelligence et il me fût d’un précieux secours dans mes efforts pour apprendre le dialecte bangala ; j’obtins en outre de lui [p. 192, colonne 12] d’intéressants renseignements sur les mœurs de sa tribu.

C’est le soir surtout que je questionnais Ezambinia. car j’avais remarqué qu’il se sentait plus à son aise quand il ne risquait pas d’être entendu par des indiscrets. Un soir donc, à la fin de l’interrogatoire que je lui avais fait subir, j’observai chez lui une certaine agitation. Je connaissais mal la langue de la contrée, à cette époque-là, et Ezambinia faisait de son mieux pour parler seulement avec les mots qu’il m’avait enseignés. Comme je lui avais posé de nombreuses questions sur le cannibalisme, il finit par me dire que je pouvais, ce soir-là même, assister à un repas de chair humaine dans la partie du village où habitait le chef Joko.

Ezambinia me conseilla d’attendre le milieu de la nuit avant de me rendre seul sur les lieux. A l’heure convenue, comme de nombreux feux flambaient dans le village, je me glissai dans l’ombre des cases, jusqu’à l’autre extrémité de la longue ligne des habitations.

Je courais un sérieux danger si j’avais été surpris, car malgré mes bons rapports avec les gens du village, le moindre incident pouvait changer la situation. Finalement je parvins en un endroit près du fleuve où un groupe d’arbustes m’offrait un abri.

A peu de distance, je vis une cinquantaine de noirs rassemblés en cercle autour d’un grand feu. Parfois j’entrevoyais le scintillement d’un fer de lance et j’entendais, dans la rumeur des voix, le tintement métallique des bracelets et des anneaux qui s’entrechoquaient. Ils paraissaient parler tous à la fois. De temps en temps, les flammes bondissaient et jetaient des reflets dansants sur les corps luisants et les faces couturées.

C’était la première fois que j’étais témoin d’un repas de chair humaine, dont les péripéties se déroulèrent devant moi dans tout leur lugubre et atroce réalisme. Pendant deux années consécutives, j’assistai à de nombreuses scènes [p. 192, colonne 3] de cannibalisme, et en plus d’une occasion, des morceaux de chair humaine me furent offerts avec la plus parfaite cordialité par des indigènes de la grande forêt animés d’intention hospitalières. Ils ignoraient l’existence même des blancs, et dans la surprise que leur causait leur venue, ils tenaient à faire présent à l’un d’eux de ce qu’ils avaient de meilleur.

Quatre ou cinq ans après mon retour eu Europe, j’appris qu’une troupe de Bangala avait été amenée pour figurer à l’exposition de Bruxelles. Je m’y rendis, et, vers la fin de la journée, je franchis le vaste porche de la boulangerie des baraquements.

Malgré le peu de clarté que laissait la nuit tombante et malgré la différence sensible entre mon costume d’alors et mon accoutrement de jadis, je fus immédiatement reconnu, et j’entendis plusieurs noirs prononcer simultanément mon nom indigène « Mayala Mbemba ».

Les noirs, assis autour d’un feu, prenaient leur repas du soir. Ils semblèrent heureux de me voir et j’éprouvai un réel plaisir de leur affectueuse réception.

Je croyais que depuis mon départ de l’Afrique, j’avais à peu près oublié le dialecte bangala qui m’était jadis assez familier. Pourtant je n’éprouvai presque aucune difficulté à répondre aux questions que les noirs me posaient. Chaque fois, néanmoins, que j’entendais le son de ma voix prononçant ces syllabes étranges, les mots cessaient de se présenter à mon esprit, le charme était rompu, la parole se paralysait, je ne pouvais continuer. Puis, quand j’avais à nouveau entendu un instant leurs voix, la mémoire me revenait graduellement, et l’une de mes premières questions fut pour m’enquérir du sort de mon ancien serviteur Ezambinia. Un silence de mauvais augure accueillit ma question ; les noirs secouèrent leur main droite pour indiquer que celui dont je parlais était mort.

Un peu plus tard, je pris l’un des Bangala à l’écart, et, quand je fus sûr que ses compagnons ne pouvaient nous entendre, je lui demandai à voix basse ce qui s’était passé. Je me rappellerai toujours son geste, quand il me répondit :

— Il est mort … J’ai tenu sa tête dans mes mains !

LAISSER UN COMMENTAIRE