Henry Meige. Les possédés des dieux dans l’art antique. Extrait de « Nouvelle iconographie de la Salpêtrière. Clinique des maladies du système nerveux », (Paris), tome septième, 1894, 35-64.

Henry Meige. Les possédés des dieux dans l’art antique. Extrait de « Nouvelle iconographie de la Salpêtrière. Clinique des maladies du système nerveux », (Paris), tome septième, 1894, 35-64.

Henry Meige (1866-1940). Élève de Jean-Martin Charcot à la Salpêtrière, il fut un des derniers internes. Ses talents de dessinateur le font être titulaire de la chaire d’anatomie artistique de l’École des beaux-arts de Pais en 1920, tout comme le fut Paul Richer, avec qui il a partagé plusieurs publications.

Quelques publications e collaboration avec Jean-Martin Charcot :

— Étude sur certains névropathes voyageurs. Paris, 1893.

— Leçons cliniques sur les maladies mentales et nerveuses : (Salpêtrière, 1887-1894), 1895; (par Jules Séglas, colligées et publiées par Henry — Meige).Les tics et leur traitement. Paris, 1902 (avec Eugène Feindel)

— Tics. Paris, 1905.

— (avec L. Bataille). Les miracles de Saint Ignace de Loyola. Avec 2 planches hors texte. Article parut dans la « Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière », (Paris), tome septième, 1894, pp. 318-323. [en ligne sur notre site]

— (avec Paul Richer). Les possédés de P. Bronzet. Extrait de la revue « Nouvelle iconographie de la Salpêtrière », (Paris), tome septième, 1894, pp. 258-262, 2 planches hors-texte. [en ligne sur notre site]

— (avec Paul Richer). Les possédés de l’église de sainte Dymphne à Gheel. Extrait de la Nouvelle iconographie de la Salpêtrière », (Paris), tome XVI, 1903, pp. 305-318. [en ligne sur notre site]

— Encore quelques possédés dans l’art. Extrait de la revue la « Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière », (Paris), tome quinzième, 1902, , pp. 78-80, 1 planche hors texte. [en ligne sur notre site]

— Documents complémentaires sur les possédés dans l’art. xtrait de la revue la « Nouvelle Iconographie de la Salpêtrière », (Paris), 1894. [en ligne sur notre site]

— Les possédées noires. Paris, Imprimerie Schiller, 1894. 1 vol. in-8°, 88 p., 2 ffnch. [en ligne sur notre site]

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité les notes de bas de page ont été renvoyées en fin d’article. – Les images sont celles de l’article original, sauf le portrait titre. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 35]

LES POSSÉDÉES DES DIEUX

DANS L’ART ANTIQUE

[Au cours d’une étude de critique médicale sur la Pythie de Delphes et la divination enthousiaste dans l’Antiquité, j’ai été amené à réunir un certain nombre de représentations figurées se rapportant à des scènes d’inspiration prophétique. Recherchés d’abord en vue d’éclairer les textes anciens qui forment la base de ce travail d’exégèse, ces documents une fois découverts, m’ont paru mériter par eux-mêmes, un essai d’interprétation à l’aide des données de la pathologie nerveuse (1).

I

La préoccupation de reproduire exactement la nature a existé chez les artistes de tous les peuples, et de tous les temps. Mais le choix des sujets et leur interprétation dans l’art, ont subi des modifications successives, en rapport avec l’évolution des idées.

La représentation du corps humain n’a pas échappé à cette loi, et en particulier, la reproduction des difformités naturelles ou accidentelles a été l’objet de tentatives diverses de la part de ceux qui ont cherché à les figurer.

Les Anciens, les Grecs surtout, séduits par les formes harmonieuses, s’attachèrent peu à rendre les expressions de la maladie. Mais ce ne fut pas de leur part une répulsion systématique, et peu à peu la découverte de nouveaux monuments vient prouver que le désir de reproduire le vrai l’a parfois emporté sur celui de réaliser le beau.

Parmi les figurines en terre cuite trouvées dans les fouilles de Myrina, Charcot et P. Bicher ont relevé plusieurs images qui répondent à des malformations pathologiques évidentes. Ils ont montré également que certaines statuettes de divinités égyptiennes (les dieux Bes, Phtah) ainsi que de [p. 36] certains pygmées, présentaient des caractères de ressemblance frappants avec les formes des nains rachitiques (2).

On peut rencontrer un grand nombre de documents de ce genre, dans l’antiquité græco-romaine, sur des vases peints, des fresques, des bas-reliefs, etc.

D’ailleurs la maladie créant souvent la difformité, produit en même temps le grotesque et le risible. A ce seul titre, quelques artistes sont tentés de la reproduire, et prennent des inspirations dans les exemples que la nature met chaque jour sous leurs yeux. L’art caricatural n’est pas toujours conçu par une imagination fantaisiste : il n’est souvent qu’une copie fidèle de types morbides bien définis.

Cette tendance se retrouve chez les peuples les plus primitifs. Dans la collection de vases Péruviens conservée au Musée Ethnographique du Trocadéro, il est aisé de reconnaître de nombreuses malformations pathologiques : becs de lièvre, scolioses, déformations du crâne, de la face ou des membres} etc., qui sont assurément l’expression d’une anomalie observée et rendue par un artiste soucieux d’imiter exactement la nature.

Ces exemples ne sont pas rares, et au fur et à mesure que se multiplient les découvertes archéologiques, on voit s’augmenter le nombre des monuments figurés de l’antiquité qui sont justiciables d’une interprétation médicale.

Sans doute, il ne faudrait pas attacher à ces reproductions de difformités la valeur d’un document scientifique. Une attitude insolite venait-elle à attirer l’attention d’un artiste, il s’efforçait de la rendre avec toute la précision dont il était capable, désireux de se rapprocher fidèlement de son modèle, ou d’en obtenir un effet risible, mais insouciant des cause intimes de cette anomalie. De semblables documents ont cependant un réel intérêt pour le médecin, en ce sens qu’ils sont des preuves sincères de l’unité des types pathologiques à travers les âges.

Mais, malgré les incessantes trouvailles des archéologues, il faut reconnaître que le nombre des œuvres d’art de l’antiquité qui relèvent de la critique médicale, est encore fort restreint. Pour l’hystérie en particulier, les tentatives faites pour retrouver des représentations figurées de manifestations de la névrose dans l’art antique, sont restées infructueuses jusqu’à ce jour.

I

Dans les Démoniaques dans l’art, Charcot et P. Richer ont recueilli un grand nombre de monuments figurés représentant des scènes de possession ou d’exorcisme, et ce recueil constitue le plus gros chapitre de [p. 37] l’Histoire Iconographique de l’Hystérie. Mais les premières représentations ne remontent pas d’après eux au-delà du VI ou Ve siècle.

« L’antiquité, écrivaient-ils en 1887, ne nous a pas fourni de matériaux que nous ayons pu utiliser. Elle parait avoir toujours évité de peindre la maladie. Elle s’est tout au plus bornée à représenter quelques cas de difformité. Si l’on a pu faire cette remarque que même dans les représentations de combats, elle usa le moins possible de l’effet terrifiant des blessures et de l’effusion du sang, il va de soi qu’elle eût trouvé répugnant les mouvements irréfléchis, les visages grimaçants, les gestes hors de tout équilibre et de toute habitude que peuvent affecter les traits, les membre et le torse pendant les attaques (3) ».

Cette judicieuse remarque donne une explication de l’insuccès des tentatives faites pour retrouver dans l’antiquité des documents figurés se rapportant à l’hystérie.

Est-ce à dire que la névrose n’existait pas à cette époque ? Une pareille thèse ne saurait se soutenir ; elle est en opposition formelle avec les lois de l’humanité, et les textes abondent en descriptions explicites à cet égard.

Les anciens se sont-ils systématiquement refusés à figurer des scènes où l’on puisse retrouver des traces de l’hystérie ? Non, assurément ; et même, ces représentations ne sont pas très rares, mais il faut les interpréter, et découvrir, sous le voile légendaire qui la cache, la vérité pathologique ignorée des artistes mêmes.

L’hystérie revêt les aspects les plus disparates. Longtemps elle mérita son nom de « maladie-protée. » « La grande névrose est la grande simulatrice » (4). Elle fait des paralytiques, des aveugles, des sourds. Elle imite les maladies de l’estomac, du poumon, du larynx, et jusqu’aux affection cutanées. Il n’y a guère de maladies organiques des centres nerveux dont elle ne puisse revêtir les caractères.

Et cependant, malgré ses manifestations multiples, elle conserve son individualité, et se trahit toujours par des signes non équivoques.

Aussi, en raison de la variété même des symptômes qui la révèlent, l’hystérie a-t-elle donné lieu aux plus diverses interprétations de la part des artistes qui ont entrepris de la représenter, tout ignorants qu’ils fussent de son existence.

Les premières figurations connues de démoniaques, une mosaïque de Ravenne et un ivoire du Ve siècle, ont surtout une signification symbolique. [p. 38]

Celles du Moyen Age revêtent le caractère religieux qui se conserve et se développe dans les chefs-d’œuvres des maîtres de la Renaissance et jusqu’au XVII siècle. La grande attaque est une manifestation du diable, et c’est dans les œuvres d’art, reproduisant des épisodes de la vie des saints qu’il faut chercher les représentations de la névrose. C’est le temps des possessions et des exorcismes. On est terrifié par la violence des crises convulsives, par les grimaçantes expressions du visage, par les gestes désordonnés des démoniaques. Et certains artistes n’hésitent pas à les figurer, avec une vérité parfois saisissante.

Ce n’était pas seulement de leur part une recherche de l’effrayant ou du surnaturel, c’était une consciencieuse observation de la nature qu’ils avaient sous les yeux.

Voyez le possédé de Gérasasur une miniature des manuscrits de l’empereur Otton (XIe siècle) (5), le Jeune Possédé(6) dans la Transfigurationsde Raphaël ou dans celle de Déodat Dolmont, enfin les nombreuses scènes d’exorcisme que Rubens semble avoir affectionnées (7), etc.

Dans toutes ces œuvres d’art on retrouve la même recherche de l’expression convulsée du visage ou des attitudes. Et plus le geste est violent, plus la figure est grimaçante, mieux l’artiste croit avoir donné l’impression de la possession diabolique. C’est la reproduction de la variété démoniaque de l’attaque hystérique dans sa plus complète manifestation.

Un maitre dessinateur et peintre de la fin du XVIe siècle, Pierre Breughel, connu sous le nom de Breughel le drôle,le peintre des paysans, a interprêté d’une façon toute différente les accidents d’origine hystérique qu’il a eus sous les yeux. C’était l’époque des fameuses épidémies de Danse de Saint Guy qui sévirent avec fureur dans les Provinces Rhénanes et le Pays-Bas. Des centaines de paysans parcouraient les campagnes, dansant et sautant sur les routes, s’arrêtant dans les villages pour tourner en de rondes échevelées, entrainant â chaque étape, dans leur tourbillon, de nouveaux prosélytes. Beaucoup de ces énergumènes n’étaient que des hystériques : les écrits du temps ne laissent aucun doute à cet égard, et les dessins que Breughel en a fait, confirment pleinement ce diagnostic rétrospectif. Les danseurs de St-Guy ont des attitudes auxquelles on ne saurait se méprendre. Mais l’artiste a introduit dans ses compositions une note légèrement caricaturale, qui contraste d’une façon saisissante avec le caractère religieux et terrifiant des scènes de possession diabolique. [p. 39] Ici cependant, la chose est hors conteste, il s’agit encore d’une manifestation de l’hystérie.

On pourrait citer encore d’autres interprétations des accidents convulsifs de la névrose où intervient une intention satirique, ou simplement anecdotique. Telles sont les gravures du XVIIIe siècle représentant les convulsionnaires de-St-Médard et les Miracles opérés sur le tombeau du diacre Pâris, et plus tard les scènes tumultueuses autour du baquet de Mesmer. Suivant l’époque, et suivant leur esprit, les artistes ont varié leurs compositions en les appropriant au goût du jour et en les adaptant à leurs moyens. Mais, dans toutes ces représentations d’attitudes insolites et de convulsions étranges, on retrouve la marque d’une vérité pathologique indiscutable.

II

Ce qui est aujourd’hui universellement admis pour ces manifestations, convulsives, ne peut-il l’être aussi pour les autres expressions de la névrose ? Tout n’est pas désordre dans l’hystérie ; et, au cours même de la grande attaque classique, il est certaines phases moins bruyantes, bien faites pour séduire l’artiste qui les voit se dérouler sous ses yeux.

Les attitudes passionnelles revêtent des aspects infiniment variés dont chacune possède une expression esthétique qui lui est propre, et elles ne manquent ni de sentiment ni de grandeur.

Charcot et P. Bicher ont avancé celle opinion au sujet des monument artistiques où est figuré l’extase.

« Pour rendre toutes ces expressions si variées, les artistes ont pu trouver dans les sujets hystériques d’inappréciables modèles. Cette assertion ne paraîtra point hasardeuse ni exagérée à tous ceux qui, comme nous, ont vu des hystériques, même filles du vulgaire, dans une certaine phase de la grande attaque, prendre sous l’empire d’hallucinations d’ordre religieux des attitudes d’une expression si vraie et si intense que les acteurs les plus consommés ne sauraient mieux faire, et que les plus grands artistes ne sauraient trouver de modèles plus dignes de leur pinceau ».

Mais, ajoutent-ils « la physionomie extérieure de l’extase ne suffit pas à la caractériser. Nous n’avons pas là, comme pour les crises de convulsions démoniaques, cet ensemble de signes qu’on peut appeler pathognomoniques ».

Cette réserve est sage ; et il faut se garder d’une interprétation trop hâtive des monuments figurés où les artistes n’ont pas reproduit un caractère pathologique vraiment indéniable. Mais on doit retenir ce fait important, que parmi les manifestations extérieures de l’hystérie, certaine. [p. 40] postures et certains gestes peuvent être empreints d’un caractère esthétique capable de tenter l’artiste qui les contemple.

Or, les Grecs, chez qui le culte du beau était en si grand honneur, se trouvaient assurément peu séduits par les attitudes forcées et les figures grimaçantes. Leurs artistes, épris de la beauté pure, ne pouvaient s’attacher à ces représentations où domine l’inharmonie des formes.

Mais il n’est pas invraisemblable d’admettre qu’ils aient été frappés par des manifestations moins désordonnées de la névrose, et qu’ils aient cherché à les reproduire. Parmi les symptômes convulsifs eux-mêmes, il en est qui ont pu les séduire, et ils ont dû tenter de les figurer dans les œuvres d’art, en atténuant selon leur goût tout ce qu’ils y trouvaient d’excessif ou de choquant (8).

Ceci posé, on se trouverait néanmoins fort embarrassé pour retrouver dans les monuments anciens les marques authentiques de la maladie, puisque les plus caractéristiques ont été négligées à dessein.

Mais l’interprétation des œuvres d’art de l’antiquité n’est pas seulement basée sur leur examen comparatif avec les documents du même genre remontant à une date moins lointaine. Les textes qui sont parvenus jusqu’à nous sont des auxiliaires indispensables, et c’est grâce à eux qu’on a pu reconstituer la plupart des choses du passé.

Aurait-on aussi sûrement pénétré le sens des figurations de démoniaques si l’on n’avait, eu pour commentaires les écrits des exorcistes, les rapports des médecins ou les Actes des Parlements ?

Les monuments figurés et les monuments écrits s’éclairent réciproquement. Et l’on doit d’autant moins négliger de comparer les renseignements fournis par eux, que l’époque à laquelle ils remontent se trouve plus reculée.

Devant la difficulté de rencontrer dans les œuvres d’art de l’antiquité des indications suffisamment précises sur les manifestations de l’hystérie, il fallait s’adresser aux textes et voir s’ils étaient plus éloquents (9).

III

Dans tous les temps et chez tous les peuples, les accidents convulsifs [p. 41] bruyants de la névrose ont frappé l’esprit de la foule. Et toujours, elle a cherché à expliquer par une intervention surnaturelle des accidents qui semblent échapper aux lois de l’équilibre vital.

Le Christianisme a imaginé la possession diabolique : il n’a rien inventé de nouveau, et n’a fait qu’adapter à ses croyances les idées du monde païen. Avant les possédées du démon existaient de longue date les Possédées des Dieux. Pour dépouiller les divinités antiques de tous leurs privilèges séduisants, ou en fil autant d’incarnations de l’esprit du mal. Belzebub et Lucifer prirent la place de Dionysos et d’Apollon. Et le Dieu des Enthousiasmes et des Fureurs Prophétiques devient le Diable qui torturait se possédées.

Cependant ces fureurs enthousiastiques et ces débordements des démoniaques ont bien des points de ressemblance. On trouve d’ailleurs dans les histoires de possédées d’étranges inconséquences : chez les unes, c’est le diable qui parle par leur bouche ; chez d’autres au contraire, c’est la voix de Dieu. La scholastique du temps s’accommodait sans peine de ces contradictions surprenantes, Enfin, si l’on compare les descriptions des rites divinatoires de l’antiquité aux scènes des exorcismes de l’Église chrétienne, si l’on rapproche les orgies dionysiaques des épidémies prophétiques moins éloignées de nous, on ne peut s’empêcher de reconnaitre que toutes ces manifestations tumultueuses semblent soumises à une même loi générale : la loi de l’unité et de la constance d’un phénomène pathologique.

Il semble que, dans l’antiquité, les grandes agitations nerveuses se soient produites de préférence à l’occasion de certains cultes.

Les textes anciens sont remplis d’exemples qui viennent confirmer cette opinion. Et les cérémonies de divination enthousiaste, les danses des Menades ou les orgies bachiques sont décrites par les écrivains de l’époque avec des détails qui ne laissent aucun doute sur le caractère névropathique de ces scènes désordonnées.

Les Curètes et les Corybantes (10), prêtres de Cybèle et de Rhéa, dansaient aux fêtes de la déesse au son des tambours, des trompes et des boucliers frappés (11). Suivant une légende rapportée par Nonnos, ils auraient été les premiers éducateurs de Dionysos, dont les adorateurs ont conservé et amplifié plus tard Je caractère chorégraphique de ces rites primitifs.

La vie des Curètes s’écoulait en rondes tumultueuses. Ils promenaient de ville en ville l’image de la divinité, chantant et dansant sans trêve. Leur esprit s’égarait au cours de leurs folles gesticulations, et il leur arrivait [p. 42] parfois de commettre d’étranges actions. Parmi eux se trouvaient aussi le Galles qui, dans leur délire, en arrivaient à se mutiler.

Si, comme certains mythographes le prétendent, le culte de Bacchus a été importé de l’Orient, il n’est pas sans intérêt de rapprocher ces cérémonies tapageuses et barbares de celles qu’on voit encore aujourd’hui dans certaines sectes religieuses des pays musulmans, les derviches et surtout les Aïssaouas.

L’analogie de ces débordements avec ceux des possédés du diable, avait déjà été entrevue au XVIe siècle. On désignait sous le nom de corybantismeou corybantiasme, les troubles hallucinatoires dans lesquels certains démoniaques s’imaginaient voir des apparitions surnaturelles ou entendre des voix diaboliques.

Les prêtres Saliens(de satire, sauter) sont dans l’antiquité romaine, les analogies des Curètes et des Coryhantes. « Ils doivent leur nom, dit Plutarque, à ces sauts qu’ils font, lorsqu’au mois de mars, ils portent en procession les boucliers sacrés dans les rues de Rome, vêtus de tuniques de pourpre, ayant un casque et de larges boucliers d’airain, qu’ils frappent de leurs courtes épées ».

La procession se terminait par des festins qui étaient devenus proverbiaux (Saliares epulœ, dapes). Là, se trouvaient aussi des vierges saliennesqui prenaient part aux danses.

Des chants spéciaux étaient réservés pour ces cérémonies. C’était un langage tellement bizarre que personne au temps d’Horace ne pouvait arriver à le comprendre, les prêtres les premiers.

Mais les plus complètes manifestations de ces rites orgiaques appartiennent au culte de Dionysos, le dieu des ivresses furieuses, avec son bruyant cortège des Ménades, des Satyres, el des Thyiades qui l’entourent de leurs farandoles échevelées.

C’est lui qui répand l’enthousiasme, ce trouble mental gui surprenait si fort les anciens, et dont les degrés divers, l’allégresse bachique, le souffle poétique et la folie divinatoire, étaient considérés comme des manifestations d’une même inspiration surnaturelle, la Mania, envoyée par les dieux.

On trouve dans Platon des réflexions bien intéressantes à ce sujet. Pour lui, le délire prophétique n’est qu’une forme de la révélation qui peul aussi revêtir d’autres aspects. Telle est l’ivresse mystique envoyée par Dionysos. Tel aussi le pouvoir des Muses, et enfin la forme la plus pure, la contemplation philosophique dans laquelle la raison s’unissant à la pensée divine sans s’absorber en elle, procure à l’homme des jouissance comparables aux délices d’Eros. [p. 43]

Sans insister davantage sur cette conception platonicienne, il est bon de retenir les paroles du philosophe à propos du pouvoir prophétique :

« Il est suffisamment prouvé, dit-il, que Dieu a donné le pouvoir divinatoire à la démence humaine, car nul s’il possède ses esprits, ne s’illumine de l’inspiration divine, prophétique et véridique ; mais seulement si le sommeil a enchainé la force de sa raison, ou bien s’il est égaré par la maladie ou par un certain enthousiasme » (12).

Ainsi Platon avait constaté que les prétendus prophètes éprouvaient de troubles mentaux particuliers, et il n’hésitait pas à les rapporter à un état morbide.

Lui-même, dans un autre passage, les identifie à ceux que présentaient les Corybantes, ou les Ménades, et il montre combien ce délire était contagieux (13).

Cette forme bruyante et convulsive de la Mania, l’Enthousiasme, que les prêtres de Delphes avaient si adroitement réglementée pour assurer le fonctionnement des oracles, se manifestait librement au cours des cérémonies religieuses en l’honneur de Dionysos.

Les fêtes célébrées en Grèce, et particulièrement à Athènes, au retour du printemps, étaient l’origine des plus violents troubles nerveux. Elles remontaient à une antiquité très haute.

La journée se passait en processions et en spectacles, où les fidèles se livraient à des danses extravagantes. Beaucoup, au dire des auteurs, s’agitaient comme des insensés au point d’en perdre la raison, et de tomber par terre privés de connaissance.

Des troupes de gens couronnés de fleurs, de fenouil, ou de lierre, les vêtements en désordre, dansaient et chantaient à perdre haleine, déchirant de leurs ongles et de leurs dents les entrailles toutes crues des victimes, serrant des serpents dans leurs mains, les entrelaçant dans leurs cheveux, ou se roulant par terre avec les plus étranges contorsions.

Le soir, une foule hurlante s’abandonnait dans les carrefours, à des transports que l’ivresse du vin ou des sens ne suffisent pas à expliquer.

Et au milieu de ce tumulte, certains se mettaient à prophétiser et passaient pour les révélateurs de la pensée du dieu qui les possédait.

Il parait bien prouvé aujourd’hui que le culte de Dionysos existait depuis longtemps en Grèce, avant l’arrivée d’Apollon. Et la divination enthousiaste régulièrement instituée à Delphes dans la suite, dérive des prophéties incohérentes des adorateurs du dieu cher à la Grèce.

Après avoir recueilli lui-même la succession des oracles rendus par les [p. 44] divinités chthoniennes. (Gœa, les Nymphes, etc.). Dionysos « le premier dit une Scholiaste de Pindare, monta sur le trépied prophétique de Pytho pour y révéler l’avenir ».

Plus tard seulement, apparut Apollon. Le culte du dieu Lycien s’implanta par la force de la victoire, et ses prêtres qui n’avaient pas de méthodes divinatoires en propre, s’empressèrent d’adopter la tradition locale. Ils conservèrent la révélation enthousiaste, mais ils en rapportèrent le privilège au nouvel occupant,

Ainsi s’est formée la légende qui fuit d’Apollon le fondateur de l’oracle de Delphes.

Il n’en est rien : la Pythie était une Ménade, possédée de Dionysos ; elle n’a reçu son souffle d’Apollon que le jour où ce dieu s’est installé en maitre dans son sanctuaire (14).

Les Bacchanales célébrées à Rome rappellent de très près les Dionysiaques d’Athènes d’où elles paraissent avoir été importées. Il semble cependant qu’avant l’introduction du culte de Dionysos en Italie, des cérémonies analogues eussent été instituées en l’honneur de la déesse Libera.

Les Bacchanales servirent bientôt de prétextes aux pins affreux désordres. Le sanctuaire de Bacchus ouvert seulement à des femmes dans les premiers temps, se transforma peu à peu en un lieu de débauche. Une prêtresse du dieu, Panoulla Annia, se disant inspirée par lui, fut dit-on l’initiatrice de ces institutions dissolues. Elle mit à la mode les fureurs sacrées, et bientôt, hommes et femmes s’y abandonnèrent sans réserve. Les adeptes devinrent si nombreux qu’au dire de Tite-Live, ils formaient presque un peuple (jam prope populum). Des hommes et des femmes de haut rang s’y mêlèrent ; on en vint à décider qu’on n’admettrait plus d’initiés de l’un ou de l’autre sexe au-dessus de vingt ans. Grâce à l’indiscrétion d’une courtisane, nommée Hispala Pecenia, le consul Posthumius put avertir le Sénat de ce scandale ; mais plus de sept mille personnes se trouvèrent compromises dans cette affaire. La répression fut violente ; l’ordre se rétablit enfin. Les Bacchanales devaient cependant reprendre un nouvel essor au temps des triumvirs, en Égypte, avec les orgies d’Antoine et de Cléopâtre, et plus Lard, à Rome, sons les Empereurs, qui donnèrent l’exemple de la plus complète licence.

Ainsi, dans l’antiquité hellénique el romaine, c’est à l’occasion de certaines cérémonies religieuses qu’on voit se manifester ces accidents hystériques, en tous points comparables à ceux qu’on observa plus tard au moyen âge.

Il semble en effet que ces rites bachiques se soient continués dans les siècles en conservant leurs caractères névropathiques. [p. 45]

St-Augustin, en son temps, s’élève contre les danses extravagantes des gens du peuple à certaines époques de l’année.

Plus tard, à l’occasion de la Noël, de la fête des Rois, et surtout de la St-Jean, on vit se reproduire les scènes des Dionysiaques et des Bacchanales.

On allumait, à ces dates annuelles, de grands feux sur les places publiques, et tous les habitants dansaient autour une ronde échevelée en pousant des cris sauvages. Là aussi, il arrivait souvent que quelques-uns de de ces énergumènes se roulaient par terre en faisant des gestes désordonnés, ou soudain se mettaient à prédire l’avenir.

On le voit, à plusieurs siècles de distance, le tableau n’avait pas changé. Et les exemples abondent dans les anciennes chroniques.

J’ai déjà rappelé les épidémies de danse de St-Guy du XIVe siècle dont la nature hystérique n’est pas douteuse.

On voyait, en Allemagne et en Hollande, des hommes et des femmes sortir nus ou presque nus de leurs maisons, se couronner de fleurs, et parcourir les rues en dansant et en chantant. Plusieurs tombaient sur le sol hors d’haleine, et restaient ainsi longtemps inanimés. Leur ventre paraissait gonflé, et ils portaient une ceinture avec laquelle on les comprimait quand ils se livraient par terre à des convulsions trop violentes. A peine revenus à eux, ils recommençaient à danser et à hurler jusqu’à extinction de forces. (15)

Quelques-uns poussaient des exclamations, des phrases entières que l’on croyait dictées par le démon.

Sauvages (16) l’apporte, d’après Mézeray, des détails analogues sur une épidémie qui sévit en Hollande en 1373, et qu’on nomma mal de St-Jean. « On croit, dit-il, que ce mal se communiquait à ceux qui regardaient les malades trop attentivement ».

Il est impossible de ne pas saisir immédiatement la ressemblance entre ces scènes et les orgies dionysiaques. On se demande même si elles n’ont pas été inspirées par ces dernières. Sauvages rappelle à ce propos que les habitants d’Abdère furent saisis d’une épidémie de ce genre après avoir assisté aux représentations de l’Andromèded’Euripide ; ils dansaient et chantaient à l’imitation de Persée.

Il faut encore rapprocher de ces faits ceux qui se produisirent au XVe siècle dans la Pouille, et qui sont décrits sous le nom de Tarentisme.

Matthiole nous apprend que « ceux qui ont été mordus de la tarentule chantent et crient, pleurent et se mettent à rire sans motif, qu’ils sont tous [p. 46] furieux et exaltés tantôt assoupis et comme morts ». li faut, pour les satisfaire, avoir des musiciens à gages qui jouent sans interruption jusqu’à leur guérison complète.

Il confesse d’ailleurs que tous ceux que frappe ce mal étrange n’ont pas été mordus par la tarentule (17).

Ce sont encore des accidents de même nature qu’on retrouve dans les pratiques de certaines sectes religieuses.

Au XVIIe siècle, les Cicètessautaient et dansaient en priant Dieu.

Dans le pays de Galle, vers 1760, une secte de méthodistes, les Jumpers(sauteurs), avaient pour usage de sauter et hurler pendant leurs prières. Ils répétaient jusqu’à cinquante fois les mêmes mots ou les mêmes prières, et s’excitaient en gesticulant jusqu’à tomber par terre.

« L’enthousiasme se communique à la foule qui, hommes et: femme échevelés et habits en désordre, crient, chantent, ballent des pieds, de mains, sautent comme des maniaques, ce qui ressemble plus à une orgie qu’a un service religieux. En sortant de la, ils continuent leurs grimaces à trois et quatre milles de distance ; mais il en est, surtout parmi les femmes, qu’on est obligé d’emporter clans un état d’insensibilité » (18).

On lit dans Hecker :

« Au XlVe siècle, les troupes de danseurs étaient accompagnées de musiciens qui excitaient leur ivresse ; et il est probable que les airs trop animés, et les sons perçants des flûtes et des trompettes augmentaient jusqu’à la furie l’extase, peut-être sans cela bénigne, de bien des malades. Dans les temps ultérieurs, le but principal qu’on se proposait, en faisant de la musique, était aussi de rompre la racine du mal lui-même par la violence des accès (19) ».

Enfin, tout le monde a entendu parler des Derviches, des Ischours ou Ecumeurs du Caire, des Aïssaouas, et des sectes religieuses de l’Inde, dans lesquelles à la suite de danses furieuses, les fidèles se livrent à toutes sortes de débordements ; les uns avalent des animaux repoussants ou des matières immondes, les autres se font des blessures profondes, de véritables mutilations, sans manifester le moindre signe de douleur.

Ici encore la crise est provoquée par une musique bruyante, par des rondes et des gambades désordonnées. Et dans leur délire, ils commettent les actes les plus barbares.

On pourrait multiplier à l’infini les citations de ce genre. [p. 47]

Je ne fais que rappeler ces documents historiques bien con nus pour me limiter à l’étude iconographique.

M. P. Richer a d’ailleurs formulé une opinion qui confirme entièrement cette interprétation des danses désordonnées.

« La chorée rythmique … qui ne saurait être confondue avec la chorée vulgaire, doit être rangée, dans certains cas, parmi les manifestations de la grande hystérie. Elle devient une preuve de plus en faveur de notre manière de voir, et nous montre qu’il n’y a rien d’irrationnel à rapporter à la grande hystérie les mouvements rythmés de la dansomanie (20) ».

Tous ces faits sont mieux connus que leurs analogues dans l’antiquité, et leur comparaison met bien en lumière l’identité des phénomènes nerveux qui présidaient à leur apparition.

Eh bien ! Si l’on admet aujourd’hui sans conteste que ces manifestation bruyantes du moyen âge, n’ont d’autre cause qu’une maladie, il est logique d’attribuer la même origine à des débordements plus anciens qui s’en rapprochent par tant de points de ressemblance.

IV

C’est donc dans les monuments figurés représentant les pratiques divinatoires, et surtout les rites bruyants du culte de Dionysos, qu’il faut rechercher les traces iconographiques de l’hystérie dans l’antiquité.

Si, en s’appuyant d’ailleurs sur les renseignements que fournissent les documents écrits, on veut bien admettre que dans ces scènes religieuses une grande part des désordres doit être mise sur le compte de la névrose, on reconnaitra facilement que leurs représentations peuvent être une source féconde de renseignements pour le pathologiste.

Il est probable que les artistes n’ont pas cherché à figurer les attitudes forcées et les gestes inharmoniques quand ils les observaient dans le commun ; mais il n’en était plus de même quand ils les voyaient se produire dans les cérémonies religieuses où ces mouvements étranges passaient pour un signe de la possession des dieux. Certaines poses, par leur caractère esthétique et par le mystère qui présidait à leur apparition, devaient les séduire à ce double titre. Pour eux ce n’étaient pas des malades vulgaires en proie à une affection convulsive, étranges il est vrai, mais qui, en définitive n’auraient été que des malades : c’était le Dieu, le Dieu lui-même, qui s’incarnait en ceux ou celles qu’il daignait posséder.

L’anthropomorphisme qui fait le fond de la religion grecque, a facilité considérablement la croyance à la « possession » des êtres humains par les dieux. [p. 48]

Ceux-ci n’étaient que des figures humaines invisibles, se promenant par le monde, ayant vécu et vivant encore de la vie des mortels, partageant leurs occupations, leurs passions, leurs plaisirs et leurs peines. Cette idée qui se retrouve constamment dans la mythologie grecque, supprimait toute entrave au commerce des dieux avec les hommes, et rendait très admissible leur incarnation temporaire chez un individu par les paroles duquel ils voulaient faire connaitre leur volonté.

Or, l’Art antique est presque exclusivement consacré à la reproduction de figures mythologiques chères au goût national. Il y a même une certaine monotonie dans les répliques si fréquentes d’un même type figuré. On répète à satiété le modèle familier, chaque artiste s’ingéniant à le perfectionner, sans en modifier le caractère. L’originalité y perd ; ainsi s’explique la pauvreté des détails spéciaux. Il n’est cependant pas impossible de retrouver de temps en temps une tentative d’observation personnelle.

Et dans les figurations des scènes dionysiaques en particulier, si nombreuses dans l’antiquité hellénique, on rencontre parfois des particularités intéressantes, dénotant chez leurs auteurs une intention évidente de reproduire exactement les détails qu’ils avaient observés.

Une étude dans ce sens méritait donc d’être tentée et les renseignements qu’elle peut fournir ont un triple intérêt, pour le médecin, pour l’artiste, et pour l’archéologue.

J’ai déjà consacré plusieurs mois à ces recherches, tant dans les collections publiques ou privées que dans les recueils iconographiques de monuments de l’antiquité. J’ai consulté toutes les formes artistiques : statues, bas-reliefs, vases peints, bronzes, médailles, terres cuites, peintures, etc., depuis les premiers temps de l’art hellénique jusqu’à la fin de la période romaine. Si les documents que j’ai recueillis jusqu’à présent ont loin d’atteindre le nombre et l’importance de ceux qu’on a retrouvé dans les époques moins anciennes, je crois cependant en avoir déjà réuni quelques-uns qui méritent d’être mis en lumière.

Comme ils n’ont pas tous le même intérêt, je me contenterai de rapporter les principaux. Mais je ne doute pas qu’en persévérant dans cette voie on ne puisse augmenter dans une notable proportion le nombre des représentations figurées de l’antiquité qui sont justiciables d’une interprétation médicale.

V

Le premier monument qui m’ait paru présenter un certain intérêt médical est un bas-relief en marbre blanc de la galerie des Offices, à Florence (21). [p. 49]

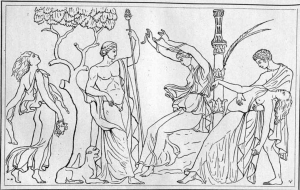

Fig. 9 — Une scène d’enthousiasme bachique.

d’après un bas-relief du Musée des Offices, à Florence.

[p. 51]

C’est Zannoni qui le premier l’a fait connaitre. Après lui Welcker, puis Dütschke en ont donné l’interprétation .

Il représente une scène de délire prophétique pendant une orgie dionysiaque.

A gauche, une Ménade, le haut du corps penché en arrière, la tête renversée et les cheveux au vent, danse sur la pointe des pieds, suivant le mode ordinaire. Elle est vêtue d’une longue « chiton » transparente, au travers de laquelle se dessinent ses formes élégantes. Elle tient de la main gauche un chevreau dont on ne voit que la moitié ; de la droite, une couronne de lierre, offrandes qu’elle apporte au dieu.

Celui-ci, debout au milieu de la scène, s’appuie du coude sur un arbre (chêne ou platane) symbolisant une forêt. De la main gauche, il tient un thyrse. Un manteau, dont une extrémité est relevée sur son épaule droite couvre de larges plis la partie inférieure de son corps. Le bras droit, le torse, le ventre et le haut des cuisses sont nus. A ses pieds, un animal qui [p. 52] parait être un tigre est accroupi dans la pose d’un sphynx. On retrouve le même animal dans un grand nombre de scènes bachiques tantôt mêlé aux ménades et aux satyres et participant à leurs gestes désordonnés, tantôt immobile, purement symbolique (22).

Dionysos, couronné de lierre, regarde vers la droite. Sa figure est calme et ne manque pas de majesté. Il contemple ses adoratrices que sa vue a plongées dans l’enthousiasme divin.

L’une d’elles, assise sur un rocher, vêtue d’une tunique transparente et d’une sorte de chemisette a plis onduleux, élève vers le dieu ses deux bras nus entourés de serpents (23), tandis qu’elle baisse la tête.

Enfin le côté droit de la composition est occupé par un groupe de deux personnages.

Une femme, vêtue d’une longue « chiton » transparente qui moule les formes de son corps et descend en plis harmonieux jusqu’au sol, se renverse brusquement en arrière entre les bras d’un homme qui s’avance pour la retenir.

Cet homme, dit Welcker, ne joue qu’un rôle accessoire : il n’a pas plu de signification qu’un objet inanimé. Il est là pour donner à la chute de la femme une allure plus gracieuse. D’ailleurs, les hommes n’étaient pas exclus des scènes bachiques qui se passaient en plein air. Au dire de Plutarque, quand les Thyiades étaient surprises sur le Parnasse par la neige et les tempêtes, des hommes venaient souvent à leur secours.

Tels sont les personnages et l’interprétation que les archéologues en ont fait.

« Ce bas-relief, dit Welcker, bien mieux que les autres scènes bachiques, donne l’idée de la possession psychiquedes prophétesses énivrées par la musique et la danse, et surtout par le contact fanatisant du dieu ».

Entre les deux ménades de droite, se dresse une colonne ornée de feuilles corynthiennes et surmoulée d’un trépied. Deux palmes y sont attachée en manière d’ex-votos. Ce détail a son importance : il montre que la scène enthousiastique a lieu en honneur de Dionysos et d’Apollon. On sait quelle étroite fusion s’était faite entre leurs deux cultes, à Delphes en particulier. On retrouve le même décor sur plusieurs vases antiques dont la provenance est hors de doute, la Pythie s’y trouvant figurée. Un des frontons [p. 53] du temple de Delphes représentait le cortège de Bacchus avec les danses des ménades qui en faisaient toujours partie (24).

Il est donc légitime d’admettre avec Welcker et Dütschke que la scène se passe dans les environs de Delphes, sur les collines où se célébraient les fêtes en l’honneur de Dionysos.

Sœpe vagus Liber Parnassi vertice summo

Thyiadas effusis eventes crinibus agit,

dit Catulle (25).

L’époque à laquelle remonte ce monument est difficile à préciser. Dütschke fait remarquer avec raison qu’on trouve des contradictions dans la composition : ainsi les plis du manteau de Dionysos et de la tunique de la ménade de droite sont brisés dans le goût archaïque. La danseuse de gauche et la prophétesse assise ont au contraire des vêtements dont les plis sont librement et largement traités. Dans la tête presque humaine de la panthère on retrouve aussi une note contradictoire. Mais ceci n’est pas rare clans les œuvres archaïques, et on peut se ranger à l’opinion de Dûtschke qui ne trouve rien de suspect dans ce bas-relief (26).

C’est Dionysos qui l’anime et elle prophétise à la façon de Cassandre qu’Euripide nommait une Bacchante prophétique {μαντιπόλος Βάϰχη). Le rocher, sur lequel elle est assise, surplombe peut-être une de ces crevasses mystérieuses d’où s’exhalait le souffle divin, au dire des auteurs grecs. Dütschke incline vers cette hypothèse et donne déjà cette explication de l’expression extatique de la Ménade.

Il est certain qu’elle rappelle l’allure des hystériques dans la période des hallucinations de l’attaque. Elle parle sans doute, prononçant ces phrases entrecoupées qui servaient de trame aux oracles de Delphes, et qui n’étaient vraisemblablement que des lambeaux des discours recueillis pendant la phase délirante.

Peut-être l’artiste a-t-il voulu représenter la Pythie elle-même : la colonne, le trépied et les palmes symboliques viendraient à l’appui de cette opinion.

Enfin les serpents qui entourent ses bras indiquent bien qu’il s’agit d’une [p. 54] scène d’inspiration prophétique. On se rappelle la fable de Pytho ; et les écrivains de la Grèce racontent en maints endroits que, dans les cérémonies de divination enthousiaste, les prêtres avaient coutume d’enrouler des serpents autour des bras des prophétesses, afin de frapper l’esprit des consultants (27).

Voyons maintenant l’interprétation qu’on peut faire de ce monument au point de vue médical.

Sur les cinq personnages qui composent cette scène bachique, les deux ménades de droite présentent seules un réel intérêt. Le dieu qui préside à cette cérémonie mouvementée en éclaire simplement l’origine. L’homme qui reçoit une des femmes entre ses bras, n’est qu’un comparse sans importance. Et la ménade de gauche, qui apporte en dansant ses offrandes ne présente pas, dans ses gestes ni dans son attitude, de caractères suffisamment indiqués pour qu’on puisse les rapporter à une manifestation pathologique. Encore faut-il faire certaines réserves à son sujet, et j’aurai l’occasion d’y revenir à propos des danses bachiques figurées.

Mais la femme assise, qui lève les bras en l’air, et qui semble absorbée par une vision intérieure, mérite plus d’attention. Elle parait complètement étrangère à la scène qui l’entoure. La présence du dieu la transporte et la met hors d’elle-même. Elle en est vraiment possédée.

La pythonisse élève ses bras vers le dieu. C’est un geste qui n’est pas rare au cours des attitudes passionnelles de l’attaque hystérique ; on le retrouve souvent décrit dans les récits des exorcistes : c’est tantôt une pose d’humble adoration, tantôt un symbole de crucifiement, et, dans ce cas, la raideur cataleptique est quelquefois notée.

Il serait assurément téméraire de vouloir préciser à quelle période de l’attaque classique correspond le geste de cette ménade. Est-ce une attitude passionnelle, ou une pose cataleptique ? Ou même ne serait-ce qu’un stade des mouvements désordonnés qui ont reçu le nom de salutations ? Il est impossible de se prononcer à coup sûr. Mais pour tous ceux qui ont fréquenté les services de maladies nerveuses, l’analogie ne peut manquer de ressortir entre l’attitude de cette ligure antique et celles de certaines grandes hystériques en attaque.

L’autre ménade, qui se renverse brusquement en arrière entre les bras de l’homme qui la soutient, est encore plus intéressante au point de vue de l’interprétation médicale.

« Elle n’est pas morte, dit Welcker comme on a pu le croire ; mais elle [p. 55] perd subitement connaissance. Si l’on examine attentivement les détails, on verra en effet qu’il ne s’agit pas d’un évanouissement vulgaire.

Ce renversement violent du corps et de la tête en arrière, est caractéristique des pertes de connaissance dans la névrose. La pose est forcée à dessein. Et bien que les contours soient harmonieusement tracés, on ne peut se méprendre sur l’origine de cet ictus. Il faut noter en particulier la raideur des jambes et la position des pieds juxtaposés en extension, le talon détaché du sol. Ce n’est pas là une faute imputable à l’archaïsme de la composition : l’artiste a su traiter le torse et les bras avec une grande souplesse, et il faut admettre que ces incorrections apparentes sont le fait de l’observation judicieuse d’un phénomène qu’il lui a été donné de contempler.

On peut donc, selon toute vraisemblance, interpréter cette figure comme représentant un ictus hystérique chez une prophétesse de Dionysos.

Il est fort intéressant de rapprocher de ce bas-relief antique, certain tableaux des maîtres italiens reproduisant des scènes de possession démoniaque.

Telle est la fresque d’Andrea del Sarte dans le cloitre de l’Annunciataà Florence, où l’on voit St-Philippe de Néri exorcisant une possédée. Une femme tombe à la renverse entre les bras d’un homme qui la retient par la taille ; sa tête est fortement rejetée en arrière, les cheveux épars. Les membres inférieurs sont légèrement fléchis, et les pieds convulsés, la pointe en dedans. La main droite est manifestement crispée.

Sur le dessin reproduit par Welcker, la main droite semble tombante, inerte et molle. Elle m’a paru, sur la photographie du bas-relief lui-même en flexion un peu exagérée vers le bras. Je n’aurais pas attaché de valeur à ce détail, si, sur un autre monument figuré représentant la chute d’une ménade, je ne l’avais trouvé extrêmement accusé, et trahissant l’intention évidente de l’artiste de reproduire cette attitude ; on peut donc y voir une tentative pour indiquer une ébauche de contracture.

Sur la fresque d’Andrea del Sarte, on reconnait aussi le gonflement du cou, la turgescence de la face qui caractérisent la perte de connaissance hystérique. —La figure de la ménade antique est trop détériorée par le temps pour qu’on puisse y découvrir les mêmes détails ; mais le gonflement du cou, est encore très manifeste.

Dans la plupart des scènes représentant des démoniaques on retrouve le comparse qui reçoit dans ses bras la possédée, et qui cherche, assisté parfois d’autres personnages, à maîtriser ses convulsions (28). [p. 56]

Ce serait peut-être un argument en faveur de ceux qui voudraient contester l’ancienneté du bas-relief de Florence, si on ne retrouvait la même composition sur d’autres représentations antiques dont l’authenticité ne peut être mise en doute.

Il est un autre rapprochement curieux qu’on peut faire au sujet de ce bas-relief. Je veux parler d’un tableau tout moderne d’un artiste de talent qui a été guidé dans sa composition par les maîtres de la neuropathologie. M.Brouillet a exposé, au salon de 1887, une toile qui fit sensation, et représentant : « Une leçon du Dr Charcot à la Salpêtrière ».

Sans vouloir porter de jugement sur la valeur artistique de cette œuvre je rappellerai seulement le groupe de droite, où est figurée une hystérique tombant en attaque entre les bras du chef de clinique qui se précipite pour la retenir. La simple comparaison de ce groupe avec celui du bas-relief de Florence méritait d’être faite. C’est le même renversement du corps et de la tête en arrière, le gonflement du cou, la raideur des membres, la même pose à la fois abandonnée et violente.

Seulement M. Brouillet qui a voulu faire vrai en même temps que beau a accentué les caractères somatiques tels que les contractures du pied et de la main.

L’artiste ancien, s’il ne les a pas indiqués avec une semblable précision scientifique a cependant montré par certains détails, qu’ils ne lui avaient pas complètement échappé.

C’était aussi l’opinion de Welcker (29) : « Il faut avoir observé les dangers des derviches, ou de certaines sectes chrétiennes de l’Amérique du Nord pour reconnaitre dans ces belles figures la part qui doit être attribuée aux manifestations extérieures de la possession et celle qu’on peut rapporter à la fantaisie de l’artiste. »

Cet examen comparatif me paraît légitimer l’interprétation médicale de ce bas-relief antique. Dans les tentatives de ce genre on ne saurait s’entourer de trop de précautions. Et je n’aurais pas entrepris cette analyse médico-artistique, si je n’avais eu d’autre part des arguments tirés de texte anciens, qui viennent confirmer celle hypothèse à savoir que les scènes de divination enthousiaste et les orgies dionysiaques étaient des manifestations pathologiques d’un délire, vraisemblablement d’origine hystérique.

VI

Sur un vase peint de la collection Jatta in Ruvo, j’ai rencontré une autre figure de ménade qui me semble aussi justiciable de la critique médicale (30).

Au milieu d’une scène de pompe dionysiaque, se trouve un groupe représentant une ménade soutenue par un personnage ailé et hermaphrodite.

Fg. 10.

[p. 58]

Celle bacchante, les vêtements en désordre et les cheveux épars, tombe sur les genoux, tandis que sa tête et le haut de son corps se renversent violemment en arrière. Une étoffe souple et transparente dessine ses formes. Le cou et le torse nus sont ornés de colliers, et les bras, nus également, de bracelets. De la main droite, elle tient un tympanon, et de la gauche, elle laisse tomber un thyrse qui se brise pendant sa chute.

L’hermaphrodite ailé qui la reçoit dans ses bras, est une de ces figures énigmatiques si fréquemment représentées dans les scènes dionysiaques, et dans beaucoup d’autres compositions mythologiques.

La multiplicité des explications qu’on a proposées, pour interpréter ces personnages symboliques, est une preuve de l’ignorance où nous somme de leur réelle signification. Est-ce un Eros ? Est-ce un Génie ? Peut-être, comme on l’a hasardé, est-ce le génie ailé de Bacchus lui-même ? En attendant que les archéologues aient fait la lumière sur ces mystérieuses image, on peut passer outre, car, dans le groupe en question, l’hermaphrodite ailé n’est pas la figure qui réclame une interprétation pathologique.

Minervini qui a donné une bonne description de ce vase (31), a montré son importance au point de vue archéologique.

« Si le style n’est pas des plus parfaits, dit-il, il faut reconnaître que la pompe dionysiaque y est rendue avec une expression de vérité et de mouvement surprenants : et ce monument est un des plus précieux que nous possédions sur ce sujet ».

« Au premier abord, on voit dans cette scène un sujet assez banal reproduisant une fête en l’honneur de Bacchus ; mais après un rapide examen, on y trouve une particularité importante qui attire toute l’attention des archéologues.

« La figure qui réclame tout notre intérêt est celle de la Bacchante qui tombe sur les genoux soutenue par un hermaphrodite.

Minervini, après avoir comparé certains détails d’attitude et de costume à ceux qu’on retrouve sur d’autres représentations figurées, ajoute : « par sa singulière position, cette ménade exprime bien le caractère du délire dionysiaque ; elle semble certainement possédéepar le dieu ».

L’interprétation médicale vient confirmer l’opinion du savant archéologue. Car si l’on a pu reconnaître dans les figurations de démoniaques, de marques indiscutables de l’hystérie, on peut, je crois, les retrouver sur cette peinture antique, avec non moins de certitude.

Cette chute violente, ce renversement exagéré de la tête avec la sailli du cou en avant, tout cet ensemble convulsif et désordonné, sont déjà des indices non équivoques d’un ictus nerveux. [p. 59]

Mais, il y a plus encore. La main gauche qui tenait le thyrse, ne l’a pas laissé échapper par inadvertance ou par faiblesse, la force lui manquant pour le soutenir ; elle est manifestement en contracture : les doigts sont crispés sur la paume, et la main entière est en flexion forcée sur l’avant-bras.

Celui-ci même, plié à angle droit sur le bras, semble indiquer que la raideur a déjà envahi tout le membre.

Ces détails sont trop significatifs pour pouvoir être mis sur le compte d’une exécution fortuite. L’artiste qui les a indiqués, a fidèlement reproduit une observation consciencieuse de la nature. Ces attitudes inusitée passant à ses yeux pour des manifestations de la possession divine, il s’est attaché avec sollicitude à en figurer les caractères. Toute idée de précision scientifique était assurément bannie de son esprit ; on ne peut cependant s’empêcher de reconnaitre qu’il a introduit dans son œuvre, un élément de vérité, qui, sans nuire à la valeur artistique, la rend particulièrement intéressante pour le médecin et l’archéologue.

VII

Dans un très grand nombre de scènes bachiques, les ménades sont représentées se livrant à des danses désordonnées et violentes dont le caracctère convulsif avait depuis longtemps frappé les observateurs.

Certains artistes ont rendu avec une grande sincérité des attitudes, qui, pour paraître excessives, n’en sont pas moins véritables. S’il est rare de le rencontrer dans les danses soumises à un rythme musical modéré, on peut les retrouver dans les contorsions frénétiques de certaines sectes religieuses, aussi bien dans l’antiquité que de notre temps.

Il suffit de relire les rites orgiaques des Curètes, des Corybantes, des prêtres saliens, les scènes tumultueuses des Dionysiaques et des Bacchanales, ou encore d’assister de nos jours aux cérémonies tapageuses des Aïssaouas pour se convaincre que ces poses outrées sont l’expression d’une réalité, et non d’une fantaisie du dessinateur.

Doit-on les interpréter comme des manifestations d’un état névropathique ? Ici sans doute, il faut laisser la plus large part à l’hypothèse.

Quand on rencontre, dans un document figuré, un caractère sur la nature duquel il est impossible de se méprendre, une contracture, par exemple, la critique médicale s’impose. Mais lorsqu’on n’a affaire qu’à des gestes excessifs et à des postures mouvementées, sans autre détail pathognomonique, on doit se borner simplement à formuler une interprétation vraisemblable.

C’est, il faut le reconnaitre, le cas le plus fréquent. EL quelque nombreuses que soient les représentations de ce genre dans les œuvres d’art de [p. 60] l’antiquité, elles ne peuvent fournir que des indications de valeur secondaire à la critique médicale.

Néanmoins, je crois qu’il ne faut pas les rejeter systématiquement, et tout en reconnaissant leur importance accessoire, j’ai pensé qu’il n’était pas inutile de les recueillir. Elles ont en effet l’avantage d’éclairer et de compléter les renseignements fournis par les textes. D’autre part, ceux-ci sont assez édifiants par eux-mêmes, pour qu’on puisse prétendre avec vraisemblance, que les personnages figurés dans les danses bachiques, étaient dans un état nerveux spécial.

La plupart des représentations figurées de ménades nous les montrent dansant sur la pointe des pieds, le torse fortement rejeté en arrière, la tête renversée d’une façon excessive, et le cou proéminent (Fig. 11) (32).

Fig. 11.

Les bras harmonieusement disposés indiquent cependant des gestes violents. Ils sont parfois entourés de bracelets ou de serpents. Les étoffes souples et transparentes dont les ménades sont vêtues semblent souvent dans le plus grand désordre, et il n’est pas rare que le haut du corps soit mis à nu (Fig. 12) (33). [p. 61]

Elles tiennent dans leurs mains les accessoires accoutumés des pompes dionysiaques : des instruments de musique, cymbales ou tympanons, des thyrses, des grappes de raisin, ou bien des torches et des animaux destiné au sacrifice (34).

Fig. 12.

C’est a Scopas qu’on doit, au dire des archéologues, la première composition artistique qui a déterminé le type figuré reproduit depuis lors avec une si grande fréquence. Le rhéteur Callistratos parle avec admiration de I’œuvre du maitre. Nous en possédons probablement des répliques sur un bas-relief en terre cuite coloré du musée Campana (35), et sur un vase de marbre de Sosibios (36).

Le renversement de la tête et du corps en arrière y sont bien indiqués ; mais sans caractère spécial.

On retrouve encore cette particularité chez plusieurs Bacchantes dont un genou repose sur un autel, et qui soulèvent dans leurs mains des statuettes des divinités (37).

Il n’y a pas lieu d’insister sur les autres types figurés de ménade.

Ceux-ci sont très nombreux mais n’ont aucune signification médicale.

Telles sont les ménades couchées sur des dauphins dont il existe de fréquentes répliques sur les terres cuites anciennes (38) ; les ménades sur des boucs, qu’on rencontre dans les scènes d’orgie bachique accompagnées de faunes et de satyres dans des poses indécentes (39) ; Enfin certaines [p. 62] compositions symboliques, représentant des danses de ménades dans l’air, et qu’on peut comparer aux envolements des sorcières pour le sabbat (40).

Les Furies sont aussi représentées dans des poses violentes, courant à toute vitesse, les membres contorsionnés, des serpents dans leurs cheveux et autour des bras. Elles ont de grandes analogies dans le geste et l’attitude avec les ménades. On les reconnait aisément dans les scènes qui reproduisent des épisodes de la vie d’Oreste (41).

Fig. 13.

Les Fureurs de Lycurgue, roi de Thrace, qui, dans un accès de folie religieuse, tua sa femme et son enfant, ont inspiré fréquemment les artistes grecs. Elles représentaient pour eux le plus haut degré de l’enthousiasme prophétique, et ils sont cherché à le rendre dans leurs compositions, en exagérant les attitudes de ceux qui en étaient atteints.

On peut voir cette scène tumultueuse figurée sur un vase de marbre, à Florence, et l’on retrouve chez les adeptes, hommes ou femmes, que Lycurgue entrainait dans son délire, des poses mouvementées et des gestes [p. 63] excessifs, rappelant ceux des ménades possédées par le dieu (Fig. 1.3) (42).

Dans ces divers monuments figurés, il serait hasardeux de soutenir qu’on retrouve des traces manifestes de l’hystérie.

Les danses désordonnées n’ont jamais constitué un caractère certain de la névrose, cependant, on l’a vu, elles en sont parfois une des manifestations. Au cours de la période délirante, il n’est pas rare de les voir se produire, et chez certaines malades, elles revêtent l’allure des danses que les anciens nous ont décrites et figurées, témoin ce passage de l’observation d’une grande hystérique de la Salpêtrière :

Fig. 14 (gauche) et Fig. 15 (droite).

—Gen …. court à demi nue, les cheveux au vent, la tête renversée, balançant le tronc en avant et en arrière, sautant d’un pied sur l’autre, accélérant ou ralentissant sa marche, et élevant les bras qu’elle agite au-dessus de sa tête.

Elle pousse des cris de bête- féroce ou bien déclame des discours insensés ». (43) [p ; 64]

Ainsi faisaient les ménades dans le cortège de Dionysos, et les adorateurs du dieu, aux fêtes qui se célébraient annuellement, se livraient à la même chorégraphie.

Enfin, si l’on veut bien comparer aux représentations anciennes, les croquis d’une malade faits d’après nature, par M. P. Richer, il y a plusieurs années, on se rendra facilement compte de l’analogie des attitudes et des gestes (Fig. 14, et 15).

Quoiqu’il en soit, il convient de ne pas exagérer la valeur de ce parallèle, et, jusqu’à plus ample démonstration, il ne faut y voir qu’un curieux rapprochement entre deux images similaires, ayant probablement même raison d’être pathologique.

Il n’en est pas de même des personnages étudiés dans les deux premiers monuments. Le caractère névropathique de leurs attitudes ne parait pas douteux. Ils justifient la tentative faite pour retrouver dans les œuvres d’art de l’antiquité, des indices figurés des manifestations de l’hystérie. (44)

HENRY MEIGE.

Notes

(1) le dois remercier à ce sujet M. Kœmpfen qui a bien voulu faciliter mes recherches dans les collections des monuments anciens. Et grâce à l’obligeance de M. Salomon Reinach, j’ai pu passer en revue presque tous les recueils archéologiques publiés en France ou à l’étranger ; je lui suis, en outre, vivement reconnaissant de ses savants conseils.

(2) Charcot et P. Richer, Les difformités et les malades dans l’art. Voy. p. 9, masque en terre cuite de Myrina., n° 777, du catalogue de Pottier de Reinach. Voy. aussi pour les nains égyptiens et les pygmées, p. 12 et seq.

(3) Charcot et P. Richer. Les Démoniaques dans l‘art. Delahaye et Lecrosnier, Paris 1887, préface, p. VIII.

(4) Voyez la belle étude de M. le Dr A. Souques sur les Syndromes hystériques simulateurs des maladies organiques de la moelle épinière. Thèse. Paris 1891, Lecrosnier et Babé, édit.

(5) A la cathédrale d’Aix-la-Chapelle ; —reproduit dans les Démoniaques dans l’art ; consulter à ce sujet : Die Bilder der Handschrift des Kaisers Otto in Münster zu Aschen, etc. von Stephan Beissel, Aschen, Rudolph Barth, 1886.

(6) Voy. Démoniaques dans l’art, p. 25, et seq.

(7) Surtout la « possédée » de Vienne et aussi : « St-Ignace délivrant une possédée », dont une réplique est à l’église St-Ambroise, à Gênes.

(8) Cette opinion a paru très plausible à M. le Dr Paul Richer qui a bien voulu s’intéresser à mes recherches. Je suis heureux de lui exprimer ici toute ma reconnaissance, car sa haute compétence sur ce sujet est pour moi une garantie inappréciable.

J’avais également soumis le projet de ce travail à M. le Dr Charcot qui m’avait vivement encouragé à le poursuivre. A son approbation de mon entreprise, j’ai le profond chagrin de ne pouvoir ajouter son avis sur les résultats de mes recherches.

(9) Les textes auxquels il est fait allusion ici sont rapportés et commentés en détail dans une autre partie de cette étude ; celle-ci traitant uniquement des documents iconographiques.

(10) Strabon fait dériver le nom de Corybantes de Coruptantes(sautant).

(11) V. Lucrèce, Liiv, II.

(12) Platon, Timée, LXXI.

(13) Ibid., Ion. V.

(14) Voy. à ce sujet, Bouché-Leclercq. Histoire de la divination dans l’antiquité, 4 vol.

(15) Brovius.Annales. 1374, n° 13, p. 1901]

Roynaldus, 1374, n° 13, p. 327.

(16) Sauvages, Nosologie, T. 2, p. 73S.

(17) P. A. Matthiole, Commentarii in 6 libros, P. Dioscoridiis etc., p. 223.

(18) Abbé Grégoire, Hist. des secles religieuses. éd. 1814, T. i, p. 85.

(19) Hecker. Mémoires sur la chorée du moyen âge, trad. de l’allemand par F. Dubois (Annales d’hygiène et de méd. légale, 1834, T. XII, p. 313.

(20) P. Richer, Études cliniques sur la grande hystérie, p. 617.

(21) Je suis fort reconnaissant à M. Saglio qui m’a mis sur la trace de ce curieux [p. 51] document iconographique. Voici les principaux renseignements que j’ai recueillis à son sujet :

Ce bas-relief faisait partie autrefois des collections du Palais Riccardi, à Florence. Il a été transporté aux Offices au commencement du XIXe siècle. —Il y est inscrit sous le n° 333 de l’ancien catalogue et sous le n° 516 du catalogue Dütschke (1878). H. 0,47. Larg. 0,45, marbre blanc, fendu au milieu, bordure moderne.

Voy. sur ce bas-relief ;

F. G. Welcker Alte Denkmæler. Basreliefe und geschnittne Steine. Il partie. Gottingen, 1850, p. lll. Dom Dionysos rasende Thyiaden, et la planche V. 9, Zannoni. Lieurgo, T. 2.

Dütschke, Antike Bildwerke, Die Antiken marmorbildwerke der Uffizien in Florenz, 1878, p. 226, n° 516. —Bas-relief bachique.

Je dois ajouter à ces renseignements ceux qui m’ont été communiqués par M. Salomon Reinach, lequel a consulté à ce sujet M Michaëlis (de Strasbourg) qui a vu ce bas-relief en 1861. Pour ce dernier, le monument serait d’un intérêt médiocre, d’un travail plat et insignifiant. Il n’est pas éloigné de souscrire à l’opinion émise par Heydmann (Milttheil. aus den Antiken Sammlungen, 1819, p. 75, n° 516) qui émet des doutes sur l’antiquité de ce bas-relief.

Malgré la haute compétence de ces archéologues, on ne peut se prononcer d’une façon formelle en faveur de leur appréciation. Welcker croit fermement à l’authenticité du monument, et Dütschke dit catégoriquement « qu’il ne le croit pas moderne ». L’un et l’autre l’interprètent de la même manière, comme une scène d’inspiration dionysiaque.

Hauser a vu également ce bas-relief et a trouvé que la ménade de gauche ne se rapportait pas exactement à ses types figurés. Ce n’est pas une raison suffisante pour proclamer qu’il est apocryphe. On pourrait faire la même critique a beaucoup d’autres Ménades sur des monuments dont la date n’est pas discutable. Si le système d’Hauser a des avantages pour faciliter les études des types figurés, il expose aussi à bien des erreurs en exagérant la classification des œuvres d’art.

Welcker a donné du bas-relief de Florence une bonne reproduction au trait d’après laquelle j’ai fait le dessin reproduit fig. 9. J’ai pu contrôler, sur une photographie toute récente que j’ai eue entre les mains, l’exactitude du dessin de Welcker, et, jusqu’à preuve du contraire, j’accepte ses conclusions et celles de Dütschke sur l’authenticité et la signification de ce monument.

(22) Voy. sur une coupe du musée de Munich (n° 332) une ménade tenant un thyrse d’une main et une panthère ( ?) de l’autre. Repr. dans Abhandi. Münch. Akad. Taf. 4. kl. IV. 2. —et Baumeister, Denkmæler des class. Altherth. Tome II, fig. 928. —Voy. aussi Wieseler II, 579. Ménade et panthère.

(23) Il ne nous reste aucune trace de cette sculpture, œuvre de deux élèves de Phidias, Praxias et Androstènes. (Pausanias X, 10, 9).

(24) Voy. Pausanias, Les orgies des ménades sur le Parnasse, X, 32, 5.

(25) Catulle, LIV, 391.

(26) Des scènes d’inspiration prophétique analogues sont figurées sur des vases peints, où les attitudes des personnages ne sont pas mouvementées. Mais on y retrouve les mêmes accessoires symboliques : la colonne surmontée d’un trépied, les palmes, etc. —Voy. Lenormant et de Wite : Elite des monuments céramographiques. F II. pl. XLII. pl. XLV et pl. LXII, LXVIII. « L’inspiration prophétique de la Pythie qui tombait en convulsions quand elle rendait des oracles est confondue avec la fureur orgiaque que la liqueur bachique inspirait aux ménades. » La Pythie semblait une bacchante (έϰβαϰχευέσθαι) en état d’ivresse (έν παροινίᾳ) (St-Jean Chrysostome).

(27) Voy. aussi Catulle : pars sese tortis serpentibus incingebant. —Sur la coupe de Munich citée plus haut, les cheveux de la Ménade sont entremêlés de serpents.

Voy. Aussi : Bull. Archeol. Napoli. Nuova serie. AnnoIIIn. Tav . II.

(28) Voy. dans les Démoniagues dans l’art, St Benoit guérissant un possédé, d’après une fresque de Louis Carrache. —Sainte Claire délivrant une dame de Pise d’après Adam von Voort (XVII, S.) —Et les possédées de Rubens {Vienne, Gênes).

(29) Welcker, loc. cit.

(30) Voici, dans l’ensemble, la description de ce vase :

Les figures sont rouges sur rond rouge, avec quelques touches blanches, surtout dans les accessoires.

Au milieu de la composition, sur un char trainé par deux panthères au galop, se tient un jeune Bacchus, vêtu d’une chlamyde flottante, la tête couronnée de feuillage. Une longue mèche de cheveux tombe sur son épaule. De la main gauche il tient les rènes ; de la droite, un thyrse. Une chèvre le précède, courant à toute vitesse ainsi qu’un satyre complètement nu, qui tient un thyrse de la main droite. Un autre satyre obèse le suit, tenant une torche dans chaque main, vêtu d’une clamyde, et chaussé.

A la partie supérieure, d’un côté une Bacchante danse suivant le mode ordinaire, tenant un tympanon à la main.

De l’autre côté, se trouve le groupe des deux personnages décrits plus loin. En haut, des bandelettes et des feuilles de lierre.

Enfin sur la face opposée du vase, sont trois figures ; un jeune homme nu, avec un thyrse, une coupe et une grappe, accompagné de deux femmes portant les différents attributs des danses dionysiaques.

(31) Voy. Bulletino archeologico napolitano. N° 98, (24 dell’ anno IV) juin 1856.

(32) Voy. Wieseler. ll. 196, 564, 583, 616.

(33) Voy. Stackelherg. Die Graber der Hellenen. Fig. 24.

(34) Voy. Panofka. Abhandl. Berl. Akad.1852. 341 et 432. Ahb. 479.

Les danses des Torches sont souvent citées par les auteurs grecs. —Sophocle. Ant.

1132, Euripide. Iom. 712. —Bacch. 306.

— Consulter aussi pour les représentations figurées des scènes dionysiaques : Annales de l’Institut de Corresp. Archéol. 1864, Tav H. —Jahrbuch des Kaiseri. deutsch, Archéolog. Instituts. 1889. p. 158, Mon. Inéd, de l’Inst. de Corresp. Archéol. T.V. pl. XXIX. —Tischbein. Rec. de vases. Tome III. 20, 24, 25.

(35) Campana opere plast. pl. 47. — et Baumeister. II. fig. 929. pl. XVIII.

(36) Wieseler II. 602. I. 140. —Clarac. pl. 135.

(37) Bouillon Musée I. 75. —Wieseler II. 569, 510. Frœhner. Musées de France. pl. 27.

(38) Voy. aussi Zahn, Pompéi, Wandgem, 1, 64.

(39) Münchener Vase, N° 359. —et les peintures du musée secret de Pompéi.

(40) Pitture d’Ercolona, I, 135. —Baumeister, p. 933, ménade sur un centaure. Mon. Inst. Marmordiscos, V. 29.

Cf. aussi Baumeister, Deukmæter des class. Alterthums, art, Ménades.

(41) Consulter à ce sujet :

Overbeck, Taf. 29, 5B. —29, 4. —Compt. rend, St-Petersbourg, 1863, Taf. VI. —Wieseler, Denkm., II. 148. —Mon. Inst., IV, 48. —Baumeister, l. c., fig. 1314. —Millingen, Peintures de vases, II, 68, et Baumeister, l. c., fig , 1315.

(42) Monuments inédits de l’Inst. de corresp, Archeolog. T. IX ch. Pl. XLV. Le mythe de Lycurgue sur un cratère de marbre.—Welcker. Alte Deukmaler. Tome II, p. 94. Taf. III. 8. —Zannonpi. Illustrazione di un antico vaso in marmo appartenante al principe Corsini et conservato nel suo palazo di Fitrenze. Firenze. preno Cardetti, 1826. fol.

(43) Voy : Iconographie phot. de la Salpêtrière. t. I, p. 49, et P. Richer. Etudes cliniq. sur la grande hystérie, l885, p. 5.

(44) J’ai recueilli également un certain nombre de représentations figurées de la Pythie et des Sibylles remontant à une date beaucoup moins éloignée. Ces documents, d’une importance secondaire, sont cependant Intéressants, à rapprocher des figurations antiques. Ils donnent une idée de l’Interprétation que les artistes chrétiens ont su faire de ces prophétesses légendaires. Les caractères pathologiques ne s’y rencontrent pas ; on reconnaît néanmoins dans quelques images, l’indication des phénomènes convulsifs qui sont le propre de la divination enthousiaste.

La Pl. VIII, reproduit une gravure tirée d’un volumineux ouvrage sur les Sibylles et leurs oracles, œuvre de compilation fort indigeste, écrite en un latin barbare, par un prêtre de Harlem, Servatius Gallœus. Ce livre contient la biographie de toutes les prophétesses célèbres, et leurs portraits gravés par H. de Hooge, (Servutii Gallœi Dissertationes de Sibyllis earumque oraculis cum figuris æneis. Amstelodami, 1688).

Il s’agit ici de la Sibylle ou de la Sibylle de Delphes que l’artiste a figurée en s’inspirant d’un passage de Proclus (ad Porphyrium).

« Sibylla quæDelphis est, Deum in se admiltit duobus modis. Vel subtillissimo vapore calido et sicco igneænaturre, qui exhalat ex hiatu speluncæ ; vel sedens in Sanctuario in aheneo tripode sacre Apollini….. Aliquando sedens in tripode sacro, in quo se Deo venienti accommodat, vuticinationi flrmæse componit, et sive hoc, sive præcedenli modo, Pythia Deo tota repleturr ».

Il serait oiseux d’insister sur les anachronismes de la composition. Mais il n’est pas sans intérêt de constater l’attitude désordonnée des membres, et surtout la convulsion des yeux de la Pythonisse.

LAISSER UN COMMENTAIRE