H. Ph. Junod. Les cas de possession et l’exorcisme chez les Vandau. Extrait de la revue « Africa : Journal pf the international African Institute », volume 7, n°3, july 1934, p. 270-299.

H. Ph. Junod. Les cas de possession et l’exorcisme chez les Vandau. Extrait de la revue « Africa : Journal pf the international African Institute », volume 7, n°3, july 1934, p. 270-299.

Henri Philippe Junod (1897- ). Anthropologue et missionnaire. – A été membre de la Mission suisse, Pretoria, Afrique du Sud. – Fils du célèbre ethnologue et anthropologue contemporain de Lucien Lévy-Bruh, Henri Alexandre Junod (1863-1934).

Quelques publications :

— Bantu Heritage. Johannesburg : Hortors for the Transvaal chamber of mines , [1938]

— Henri-A. Junod, Missionnaire et Savant (1863-1954). Lausanne, Mission suisse en Afrique du Sud,

— The Bantu Tribes of South Africa: vol. 4, section 2, plates XLI-LXXX: The Vachopi of Portuguese East Africa. Alexander McGregor Memorial Museum, Kimberley, 1936.

— V̌utlhari bya V̌aṭonga. (Matšhangana) = The wisdom of the Ṭonga-Shangaan people. Cleveland, 1936.

— I was in prison Mat. XXV. 36 : the modern approach to crime and the criminal. Pretoria : Penal Reform League of South Africa, 1951.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié plusieurs faute de composition. – Les images ont été rajoutées par nos soins (certaines extraite d’un autre ouvrage du même auteur). – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 270]

LES CAS DE POSSESSION ET L’EXORCISME

CHEZ LES VANDAU (1)

H. Ph. Junod.

Il est un domaine de l’anthropologie qui est encore fort peu exploré et par suite fort mal connu, c’est celui des « possessions ». Littré, après avoir donné tous les divers sens de « possession », arrive, tout à la fin de sa liste, à ce onzième sens : « Terme de liturgie. État d’une personne qui est actuellement sous le pouvoir du diable, et dans le corps de laquelle il habite réellement ». L’étude psychologique des anormaux nous a amenés à élargir considérablement la signification de ce terme. Nous savons qu’il existe tout un ensemble de faits surprenants, dans la vie des malades mentaux paranoïaques, où l’esprit se trouve, ou croit se trouver, sous l’influence d’un autre esprit. A la suite d’une rupture d’équilibre de l’état mental, sous l’influence d’émotions incontrôlables, l’individu perd conscience de lui-même et se met à parler comme un autre individu, parfois dans des langues qu’il paraissait méconnaitre entièrement à l’état normal. Que ces manifestations étranges soient accompagnées d’états épileptiformes, en relation avec ce que les médecins appellent le « petit mal » ou non, l’individu apparaît comme « possédé », il est virtuellement sous l’empire d’un autre esprit. L’explication scientifique de ces cas de dédoublement partiel ou entier de la personnalité humaine est encore relativement peu avancée, et mon but ici n’est pas d’en apporter une nouvelle, mais de décrire purement et simplement le phénomène des possessions, tel qu’il se présente parmi les indigènes bantous, et en particulier parmi les Thonga et les VaNdau. C’est un sujet si intéressant pour la psychologie ct la psychiâtrie, que les conséquences des faits décrits ici peuvent être utiles aux anthropologues, aux psychologues et aux médecins.

Dans son beau livre sur La Vie d’une Tribu Sadafricaine, mon père M. H. A. Junod a consacré one partie de son second volume à l’étude [p. 271] des cas de possession chez les Thonga. Il distingue fort heureusement entre les cas de sorcellerie et les cas de possession. Il est évident que les deux domaines se touchent et que les superstitions des peuples primitifs ne sont pas logiquement ordonnées. Toutefois la sorcellerie est le domaine où les « valoyi » (Thonga) ou « varoyi » (∑indau) exercent leur action, tandis que les esprits possesseurs sont les « gikwembu » (Thonga) ou « midzimu » (∑indau). Les « valoyi » ou « sorciers » (un terme qu’il ne faut pas confondre avec les exorcistes) sont des hommes ou femmes actuellement vivants, doués de ce pouvoir effrayant d’infliger des maladies ou la mort, par enchantement, à ceux à qui ils s’attaquent. Les « gikwembu » ou « midzimu » sont les esprits décédés des ancêtres, auxquels s’adressent tous les sacrifices prévus par l’ancestrolâtrie, et qui, pour une raison ou une autre, prennent possession d’un être humain et brisent son équilibre mental. Cette distinction est utile, mais elle n’est pas entièrement juste, et je me souviens d’avoir moi même vu un cas de possession où le possédé était un chrétien vénérable, qui parlait sous l’empire d’une folle acturllement vivante ; il avait si bien perdu conscience, qu’il parlait de lui à la troisième personne. Il peut être utile, en guise d’introduction, de raconter avec quelque détail cette extraordinaire expérience.

Jona Kambaku s’était converti au christianisme il y a longtemps déjà. Il s’agissait d’une conversion vraiment authentique. Il avait un fils gravement atteint de tuberculose pulmonaire, et vint un jour rendre visite, avec toute sa famille, à l’un de ses gendres qui habitait à quelque distance de notre station missionnaire. Un soir qu’ils étaient tous installés à manger, une folle arriva dans le village. Les indigènes sont pleins de douceur et de tact avec les anormaux ; aussi tous reçurent-ils la malheureuse avec bonté. On lui donna à manger. Puis on lui montra un endroit où elle c pourrait dormir, dans la petite hutte qui servait de cuisine. Au milieu de la nuit, tous furent réveillés par un vacarme assourdissant. La folle s’était mise à briser tous les ustensiles alignés en cercle dans la cuisine. Jona alors se ficha, et, avec son gendre, ils chassèrent la femme en question, en lui disant un peu vivement d’aller chercher abri ailleurs. Elle les regarda étrangement et dit : « Oh ! Je reviendrai ! Vous me reverrez ! » Le lendemain, Jona se remit en route avec les siens. Il avait placé son fils malade sur son âne. En [p. 272] chemin ce fils, Luiz, eut une sorte de crise étrange, et se mit à parler comme la folle chassée pendant la nuit. Jona réprimanda son fils durement, mais tous les jours suivants, le malade eut des crises en suite desquelles il parlait comme la femme en question. Après quelques semaines, le père battit un jour son enfant, fatigué de cette étrange aberration mentale qu’il ne pouvait s’expliquer. Malheureusement quelque temps après le fils mourut, et le vieux Jona lui-même se mit à dérailler. Il commença à avoir des crises, et à parler comme la folle. Ce fut à ce moment que sa famille m’appela, et je n’oublierai jamais la scène extraordinaire à laquelle j’assistai.

J’avais à parcourir à mule environ soixante kilomètres pour gagner le village de Jona Kambaku. Quand j’arrivai, après les salutations d’usage, on me fit entrer dans la hutte où le malade était. J’eus une sorte de saisissement en voyant ce beau vieillard, l’expression bouleversée, et les deux pieds pris dans un khotso(le terme que nous avons employé pour traduire « prison »). Un khotsoest une simple souche, très lourde, dans laquelle on a pratiqué deux trous assez grands pour y introduire les pieds du malade. Deux autres petits trous latéraux sont percés. On y introduit une cheville de bois, et le malade ne peut retirer ses jambes. C’est là la camisole de force des primitifs. Jona était devenu si dangereux, qu’il avait fallu la lui appliquer.

Il me reconnut et d’emblée commença à se plaindre des mauvais traitements que lui imposaient ses enfants : « Ils me refusent la nourriture. » (Or il avait à côté de lui un plat de farine de maïs, tout à fait appétissant.) Je commençai à lui parler, et tout à coup, il se renversa en arrière en proie à une crise épileptiforme bien caractérisée. Les yeux tournaient dans les orbites, les membres avaient des crispations convulsives, l’écume lui couvrait les lèvres. Cela dura un moment. Puis il se rassit et commença à parler avec une voix féminine : « Ah ! tu crois que je voulais le laisser ainsi, Jona ! C’est moi ! je suis revenue ! Et je ne te lâcherai pas si facilement. » J’avoue que je me demandais si j’entendais bien, si le dédoublement était bien réel. Le pauvre homme faisait pitié. Ses jambes étaient toutes couvertes de blessures, causées par ses efforts pour se dégager du khotso. Bref, après avoir fait ce que je pouvais pour lui et pour les siens, je repartis. Quelques semaines après, Jona Kambaku était délivré de cette hantise, et dès lors, il semble qu’elle ne soit pas revenue. [p. 273]

J’avais assisté là de visu et auditu à l’un de ces phénomènes étranges, qui sont à la base des idées des indigènes sur les « possessions ».

J’ai expliqué ailleurs (2) comment un grand nombre de VaNdau se sont établis parmi les Thonga, à la suite de la militarisation totale, imposée à toutes les tribus du Sud du Mozambique, par les potentats zoulous qui les soumirent au cours du siècle passé. Dans le pays de Gaza, où les VaNdau s’établirent en grand nombre, ils furent pendant longtemps considérés comme une race inférieure et réduits en esclavage. Il semble que, sous une forme païenne, la revanche de la conscience vint. Les Thonga sont aujourd’hui sous la terreur des possessions des esprits des VaNdau décédés. Cela va si loin, que je reçus une fois sur notre station une vieille femme ndau, Vuyeya Nkomu, dont j’ai raconté l’histoire dans le Bulletin de notre Mission (décembre 1926), et qui errait par le pays, sans plus trouver asile nulle part. Elle avait un fils, qui était mort de consomption, et qu’elle avait enterré dans la brousse. Depuis lors, elle cherchait un « home » la mort dans l’âme, mais sans succès aucun. C’est que le MuNdau une fois mort n’est pas seulement un « gikwembu », il est un « mpfukwa », un esprit vivant, un nyamukwasane, un ressuscité, qui vient chercher vengeance de ceux qui l’ont maltraité au cours de sa vie humaine. Un exorciste ndau me disait un jour avec fierté : « Nos esprits décédés sont puissants ! ils entrent dans les êtres vivants, et les tourmentent jusqu’à ce qu’ils leur fassent faire tout ce qu’ils désirent d’eux. Chaque fois que quelqu’un est possédé et que l’on jette les osselets, on trouve que l’esprit possesseur est un mpfukwa, l’esprit ressuscité d’un MuNdau ! »

Telles sont les raisons pour lesquelles, dans le pays de Gaza, les clans thongas se sont mis à apprendre toutes les minuties des cérémonies de propitiation des exorcistes ndau, et pourquoi, dans maint village thonga, on voit se dresser la ndhura, où un être humain se trouve placé comme sacrifice vivant aux vanyankhwave, comme je l’expliquerai plus loin. Mon sujet se trouve ainsi suffisamment introduit, et je puis commencer à décrire en détail les catégories d’esprits ancestraux des VaNdau. Pour tout ce qui concerne les clans ndau et leur distribution démographique, voir mes articles sur ce sujet. [p. 274]

Jamais, dans la tribu bantoue primitive, un membre d’un clan ne sacrifie à d’autres esprits qu’à ses ancêtres. C’est en vertu de cette étrange expérience des « possessions », que les Thonga se sont mis à apprendre les cérémonies compliquées par lesquelles les VaNdau apaisent leurs ancêtres. Il est extrêmement intéressant de constater que les VaNdau ont fait de leurs ancêtres une sorte de panthéon, et qu’ils ont peu à peu classifié leurs dieux, en suivant la catégorie sociale à laquelle ceux-ci appartenaient, pendant leur existence sur terre. Ce qui, pour les VaNdau, représentait un sacrifice destiné à se concilier les bonnes grâces de leurs ancêtres, est devenu, pour les Thonga affligés de « possessions » l’exutoire de leur mal.

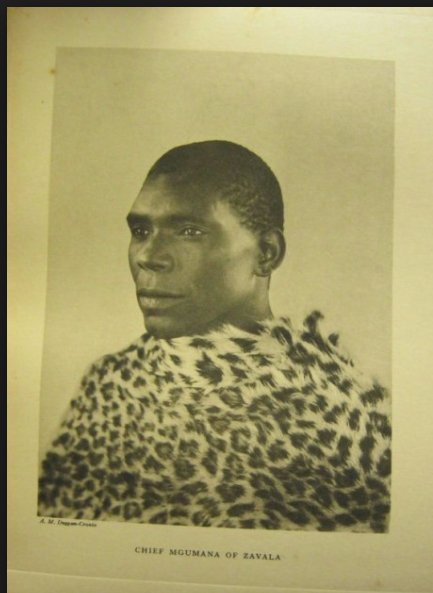

La liste que je vais donner des catégories d’esprits ancestraux des VaNdau n’est pas entièrement complète. Ici comme ailleurs, le proverbe thonga reste vrai : « Ne t’arrête pas à cent, le vrai nombre est plus loin ! » Plusieurs informateurs m’ont peu à peu fourni les détails ci-dessous, et c’est la confrontation de leurs renseignements qui m’a peu à peu révélé la complexité du panthéon ndau. Mon principal informateur était un nyamusoro du pays de Gaza, Mukhonto Mafava, une belle figure incontestablement. Il se meurt actuellement de tuberculose. Au temps où nous travaillions ensemble, il vint dans mon bureau souvent avec sa femme et ses enfants, et chanta devant mon petit gramophone enrégistreur les chants que l’on trouvera ici. Ces chants sont très intéressants, et ils sont authentiques autant qu’il est possible. La transcription en a été fait à Genève par un expert, après de nombreuses expériences. Mukhonto était alors un beau type de la race ndau. De stature moyenne, je le vois s’avancer, avec son grand musengele, sa longue canne de bambou, symbole de son office. Sur sa poitrine, et passée par-dessus ses épaules, une longue chaîne de petites cornes d’antilopes, remplies de médecines diverses. Un collier de baies blanches, alternant avec de petites pièces de bois noir, autour du cou. Un pagne négligemment noué autour des reins et l’assommoir dans la main gauche, il avait belle allure. Ses cheveux crépus assez longs avançaient sur un large front bombé et remarquablement intelligent. Des anneaux de cuivre étaient glissés sur ses chevilles fines et sur ses poignets, ceci sans la surcharge qui alourdit tant la démarche [p. 275] gracieuse de beaucoup de femmes. Le regard était somme toute voilé, souvent intérieur, surtout dans l’extase, souvent aussi, hélas, troublé par l’alcool.

Voici ses renseignements complétés par ceux de Mawiri Muyambo de Chikore, par ceux de Muzorarota Simangu, une femme exorciste de Gogoyo, et par ceux de beaucoup d’informateurs occasionnels :

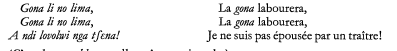

I. Première catégorie d’esprits ancestraux nodaux : Les Marombe, sjrombe ou parfois : zirombo. Ces esprits semblent provenir surtout du groupe des Vafanga sur le littoral de l’Océan indien. Plusieurs appartenaient au clan des Simaggu, Le premier écrivain qui ait décrit ce pays, João dos Santos, parle dans son Ethiopie orientale des « marombe» qui étaient les bouffons ou les fous du roi Quiteve. Ils s’en vont « en criant derrière la hutte royale, chantant des hymnes à la louange du roi », etc. En findau zirombe signifie le « pauvre diable », le « miséreux », le « mendiant ». Bien que la majorité des marombesoient des esprits des gens du Littoral, on les trouve partout. La cérémonie de propitiation qui leur est offerte est la suivante : si l’esprit possesseur est seul, on offre le sacrifice sur le seuil de la hutte. S’ils sont plusieurs, la cérémonie se passeparuwandze, dehors. On prend une poule et la tue. On la cuit et la mange sur place, soit sur le seuil, soit dehors. Une fois la poule mangée, on réjouit l’esprit en jouant sur le nyεrε, une flûte de roseau semblable à celle que les Thonga appellent ndwεva. Souvent on boit aussi de la bière et hulule les mikuluηgwana, les cris stridents des femmes, qui expriment la joie ou la douleur suivant les cas. Voici quelques chants en relation avec la cérémonie :

[p. 276]

II. Deuxième catégorie des esprits nodaux : Les Marozwi ou Malozwi.Ces esprits sont ceux des ancêtres qui habitaient dans le pays des BaRotse, au bord du Zambèze. Ils conduisent celui qu’ils tourmentent dans les villages, pour mendier du maïs. On ne peut employer que du maïs qui a été obtenu en mendiant. Une fois qu’on l’a, on doit en faire de la bière. On doit offrir cette bière aux marozwià l’intérieur de la hutte du possédé, mais cette règle n’est pas absolue, car si l’affluence des parents et amis est trop considérable, la bière est parfois offerte sur la place du village. La cérémonie est accompagnée de danses où le possédé tient dans sa main gauche et dans sa main droite un nduku, une sorte de petite canne fort jolie, très courte, et ornementée de dessins triangulaires, gravés dans une partie du bois, noircie au feu. Il danse avec sa femme et revêt pour cela une petite jupette de fibres de mutondo(Brachystegia venosa, un arbre très fréquent dans le pays et qui est la seule espèce de la famille des composées qui soit arrivée à donner un arbre véritable). (3) Cette jupette s’appelle le gupu. Elle peut aussi être faite avec le tondze, le coton sauvage, et couvre juste les parties génitales. On peut aussi offrir aux maroziwi un ndzira yo tfena, une pièce d’étoffe blanche. Cette catégorie d’esprits renferme aussi bien des chefs que des gens du peuple.

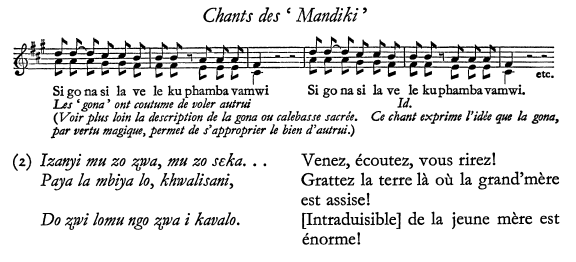

III. Troisième catégorie : Les Mandiki.« Ce sont, me dit Mawiri Muyambo, les gens de ce pays (Chikore, Rhodésie du Sud, en général des VaTombodzi, c’est-à-dire les habitants ndau des montagnes, du Rio Save aux montagnes de Chimanimani). » Les Mandiki n’ont pas de « home », pas de lieu spécial où l’on sait qu’on les rencontrera. Ils sont partout et nulle part. Très souvent ils s’attachent à un être humain, parce que celui-ci a posé le pied sans le savoir sur l’endroit où ils se trouvaient, sur la route, dans la forêt, où que ce soit. C’est une sorte d’esprit qui est extrêmement craint par les Thonga, sans doute à cause du fait qu’ils surprennent celui qu’ils affligent et le tourmentent sans qu’il puisse déceler leur présence. Souvent le terme de mandikiest devenu une sorte de désignation générale de tous les esprits possesseurs ndau, chez les Thonga. (4) [p. 277]

On doit offrir le sacrifice destiné aux mandikidans la hutte du possédé, près de son mutundu(voir plus loin). On a préparé de la bière dolodes madziraa ku gipa, des pagnes de couleur noire, des tindziti(une autre espèce d’étoffe aux couleurs bigarrées), etc. Toute la population des villages d’alentour est convoquée pour la cérémonie. Les tambours retentissent dans le village et dans la hutte. On boit de la bière à satiété. Il semble en effet que ces esprits daignent apparaître dans la mesure où tout le monde est ivre. On danse naturellement tant et plus, en suivant le rythme des tambours, avec des sortes de hochets faits avec une petite courge, dans laquelle on a introduit des « lucky beads » les petites graines rouges et noires si fréquentes partout dans la brousse.

IV. Quatrième catégorie : Dzinyaηgaou Vanyamusoro. Ce sont les esprits défunts des médecins et exorcistes. Ils sont parmi les plus tenaces et les plus difficiles à satisfaire. Il faut pour cela s’initier à toutes leurs pratiques compliquées. Le possédé doit se procurer toutes leurs médecines, leurs paniers, leurs tihakata (voir mon article à paraître sur la divination). C’est une lourde tâche que celle de se procurer le mupiηgato wa ndzundzu, la chaîne de rameaux parasites et d’amulettes qui est le signe distinctif des médecins ; le mutundu(voir plus loin) ou panier sacré du nyamusoro, le tfiziηgoou mfembo, la queue d’élan ou d’hyène avec laquelle l’exorciste fεmba, décèle en humant les esprits, etc. Il est cependant essentiel de se procurer tout cela et en plus des dzindziti(pagnes aux couleurs bigarrées), des dzimbamba, une sorte d’ornement fait avec de petites coquilles Cyprea, appliquées sur [p. 278] une pièce de peau que l’on fixe sur le front, le ηgundu, une sorte de perruque faite avec des fibres de mutondo et entièrement couverte d’ocre, la petite gupuou jupette avec lesquelles les exorcistes recouvrent leurs parties génitales quand ils exorcisent, le tfigaruou petite chaise artistement sculptée, sur laquelle ils s’assoient une fois leur travail terminé, etc.

Outre leurs instruments de travail, il faut leur donner de la bière, des poules, du tabac. En un mot, Vanyamusoro va tambuza, les esprits des exorcistes sont tenaces et ennuyeux ! Et toute cette peine sera bien vaine, puisque le nyamusoro, ou exorciste qui vient à votre secours, emportera tout avec lui.

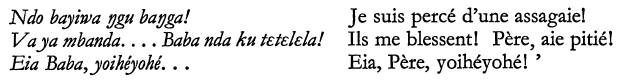

Le sacrifice offert aux Vanyamusorodoit être présenté à l’intérieur de la hutte du malade. On chantera des chants comme les suivants :

V. Cinquième catégorie : Les Mapεndzi. Ce sont les esprits des aliénés, des fous. Le possédé se verra conduit n’importe où il fera des choses absolument insensées, par exemple, il ira manger les excréments des gens dans la forêt. Il s’en badigeonnera la face. Il prendra tout à fait les manières étranges des fous. La cérémonie de propitiation peut se passer n’importe où. On offrira aux mapεndzidu son ou des épis de maïs déjà épluchés appelés ndhendhengu. Le possédé se vêtira de haillons, il ira de ci de là en loques et offrira aux esprits des termites ailées, que les VaNdau appellent ifwa, le totem du clan de Σiwayo, une partie des VaUngwεme, établis entre les VaTεve et les VaTombodzi (5). Il se peut que les mapεndzisoient aussi en relation avec ce clan, comme le fait penser ce détail du sacrifice qui leur est offert.

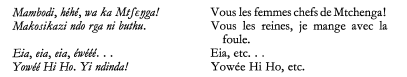

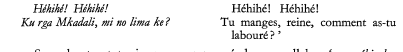

Voici deux des chants que l’on chante à l’occasion des sacrifices offerts mapεndzi : [p. 279]

VI. Sixième catégorie: Les Vanyaηkhwave ou Vanyaηkhwaha. Ce sont les esprits des femmes qui moururent non mariées et en particulier les esprits des filles de chef. (6) Cette catégorie est aussi très difficile à satisfaire. On offre aux Vanyaηkhwavetout ce que l’on offre ordinairement aux mandiki, et en particulier des poules ou toutes blanches ou toutes noires. J’ai à cet égard trouvé une différence entre mes informateurs.

Parmi les VaNdau de la dispersion, établis chez les Thonga, le rituel est le suivant : Quand on offre la poule, on prend des masadzaou bouillie de maïs desséchée. On tue la poule comme suit : On l’attrappe, et cuit de l’eau. Quand l’eau bout, on plonge la tête de la poule dans la marmite jusqu’à ce que mort s’ensuive. Ensuite on la cuit et la mange avec les masadza déjà préparés. Chez les VaNdau proprements dits, on tue la poule en lui coupant le cou. On présente aux Vanyaηkhwaveune calebasse remplie d’eau appelée « dεse « et des miseηgεle, des bambous.

Mais c’est pour cette catégorie d’esprits que l’on voit dans de nombreux villages du pays de Gaza les « sacrifices vivants ». Il ne s’agit pas de l’immolation d’un être humain. Mais on voit dans ces villages une petite hutte appelée ndhura. J’en ai dit un mot dans mon introduction. Cette hutte est construite avec beaucoup de soin, et elle est entourée d’une petite palissade également bien faite. Le village y place un jeune homme, qui sera désormais le mwanarume wanyaηkhwave, l’époux de la nyankhwave. Ce jeune homme est l’offrande du village. S’il se marie, il doit être remplacé. J’ai été étonné de ne pas trouver ces petites huttes en pays ndau. Mais on m’a assuré qu’elles y existaient et y existent encore. [p. 280]

On réjouit les Vanyankhwaveen battant des mains et en dansant.

On chantera à cette occasion des chants comme les suivants :

Les esprits décrits plus haut sont les plus fréquents. Mais il en existe une quantité d’autres. En voici quelques-uns :

LesDzinzimbaou esprits des chasseurs. On les propitie en imitant la chasse, en se cachant et en emportant fusils ou assagaies ; on chantera : « Fils de l’Antilope, tu pleures pour rire ! etc. »

LesDzimorenisont des esprits féminins, appartenant aux clans des VaTεve. On se revêt pour leur plaire de zigedzyo, une sorte de peau de bête taillée en longues franges, et de wuhlalu, de perles.

LesDziphunda. Esprits des VaKaranga en relation avec les mapεndzi. On les apaise en leur offrant une sorte de fruit gluant appellé gufa, que l’on mélange avec du son. On se revêt de longues franges de perles et danse avec des sortes de cannes appelées midozo.

LesMafayi. Esprits des VaKaranga également. On leur offre des peaux de bêtes, des arachides et de la bière. On coud des perles de verroterie sur une peau de boa, avec du fil de cuivre, etc.

LesManyanga. Esprits des VaNdau des environs de Mariseta (Melsetter). Pour les cérémonies qui leur sont adressées on doit convoquer une grande foule, et le sacrifice est offert dehors. Pourtant si les assistants sont peu nombreux, on l’offrira dans la hutte. On [p. 281] présentera des peaux de chat serval et des dzindziti(voir plus haut).

LesMadzimba. Esprits des VaDanda. On leur offre du miel que l’on mélange à des petits vers qui vivent en parasites sur les arbres. On prend le miel et le mélange à de l’ocre dudu ; on s’en enduit (ku kofa). On plonge les petits vers dans le miel et une fois qu’ils s’en sont gorgés on les mange tout crus.

Il va sans dire que cette liste n’épuise pas toute la série des esprits des VaNdau. Mais elle suffit à faire comprendre la complexité de leur panthéon.

Les chants adressés à ces esprits sont intéressants. Ils sont souvent remplis de termes obscènes : une preuve que l’état de possession est assimilé à certaines périodes de la vie où, comme dans les cérémonies d’initiation, les règles de la vie quotidienne sont brisées. On ne craint pas d’injurier l’esprit possesseur, telle la fille de chef dont on rit en la traitant de prostituée, ou tel encore ce chant des Mandikiqui est presque intraduisible.

L’INITIATION DE L’EXORCISTE ET L’EXORCISME

Il n’est pas très facile de devenir l’ami d’un nyamusoro. Il (ou elle) est toujours une personne renommée dans le pays, et les capacités transcendantes, dont il (ou elle) a fait preuve dans l’exorcisme, lui confèrent une position tout à fait exceptionnelle. Il ne faut pas confondre le nyamusoro, l’exorciste, avec le simple nyaηga, le médecin pratiquant. Le second jette les sorts (tihakata), donne les remèdes courants, etc. Le premier, lui, est le « clairvoyant », « celui de la tête » (traduction littérale du mot nyamusoro), celui qui a la faculté extraordinaire de voir les esprits, de les déceler, d’en connaître les secrets, celui qui, en un mot, a le pouvoir d’exorciser. Le nyamusoroou exorciste peut être revêtu de sa charge soit en vertu d’une vocation ou initiation spontanée, soit en vertu de l’initiation officielle. Jusqu’à mon récent voyage chez les VaNdau, j’avais l’impression que l’initiation était toujours publique, accomplie en présence d’autres vanyamusoro et des membres de la famille du candidat à l’initiation. Mais le missionnaire Dysart, en charge de la station de la Mission congrégationaliste à Gogoyo, m’a décrit une expérience extrêmement intéressante qu’il eut en 1914.

Il était en voyage, avec un collègue et plusieurs porteurs, et venait [p. 282] de passer une rivière. On décida de faire halte, et quand on voulut se remettre en marche, on constata qu’un porteur faisait défaut. On se mit à sa recherche. Après un moment, on le vit arriver, dans un état d’excitation extraordinaire. Il était ruisselant d’un bain qu’il venait apparemment de prendre dans la rivière, tremblant de tous ses membres, le visage sous le coup d’une violente émotion. Il avait dans sa main quelques racines, et les serrait avec force. Le missionnaire lui demanda la raison de son excitation, mais l’homme restait comme frappé de stupeur, et refusa obstinément de répondre. Peu à peu, il se calma. Mais il ne voulut donner aucune explication de ce qui était arrivé. Quand Mr. Dysart interrogea son évangéliste, en voyage avec eux, celui-ci lui dit que l’homme en question avait reçu « l’appel » hezoyoà devenir un nyamusoro. Mais, pour être valide, l’expérience devait se répéter trois ou quatre fois, non d’une façon mécanique, et comme provoquée, mais spontanément. C’est seulement alors qu’il sera considéré comme un réel nyamusoro. Nous avons là un exemple d’initiation spontanée. Mais c’est un cas plutôt rare, me dit-on, et généralement, l’exorciste doit suivre l’initiation officielle, c’est-à-dire le chemin prescrit par la coutume.

La Notion de « ndzundzu ». Le Rév. Kamba Simaηgu, un pasteur indigène ndau, instruit en Amérique, et qui vit actuellement à Gogoyo (la source du Prof. Boas dans ses excellentes contributions sur les VaNdau), (7) m’a donné les indications suivantes sur une superstition des VaNdau qui semble en étroite relation avec l’initiation du nyamusoro. Selon la croyance populaire, il existe un être appelé ndzundzu(fitombodzi) ou ndzundzu(fifaηga). Les vieux racontent qu’il y a sous l’eau des mares profondes et des rivières une espèce d’être surnaturel, parfois doué d’un corps semblable à un oiseau. Cet être vit sous l’eau. Si quelqu’un entre dans l’eau, il entend distinctement le bruit de tambours que l’on bat dans des villages construits sur le fond des mares. Il y a des êtres vivants sous l’eau. Ce ndzundzuentre dans l’eau avec le pêcheur qui s’aventure à aller attraper des poissons vivants et sort de l’eau avec lui, quand il s’en va.

A la jonction de la rivière Ruzito et du fleuve Budzi, il y a un roc qui se trouve exactement au confluent des deux courants. Les gens ont très peur de s’y rendre. Ils disent que lorsque quelqu’un se risque à [p. 283] aller pêcher du poisson en cet endroit, une voix, celle du ndzundzu, se fait entendre. Elle dit : « Quand cesseras-tu d’attraper mon poisson ? »

Il est intéressant de noter que la chaîne de rameaux parasites, signe distinctif des médecins, est appelée mupiηgato wa ndzundzu. Nous retrouvons ici ce terme de ndzundzu. Et la rencontre n’est certainement pas fortuite. Cette chaîne est passée par les médecins en bandoullière. On dit que si une personne cherche à briser l’un de ces rameaux, sans dire préalablement les paroles consacrées (une formule que je n’ai pu arriver à obtenir), elle devient folle. Si vous voulez briser un de ces rameaux, me dit Mr. Simaηgu, il faut le faire absolument nu.

J’ai décrit ici ce que j’ai pu recueillir sur cette étrange notion du ndzundzu, parce qu’elle me semble plus ou moins directement liée à l’initiation du nyamusoro, qui se passe toujours soit dans l’eau, quand elle est abondante, soit en versant de l’eau sur la tête du futur initié, une sorte de baptême païen des plus intéressants. Toutefois la puissance spirituelle de l’exorciste ne s’appelle pas ndzundzu, mais bzoka. Le bzokad’un exorciste est l’esprit d’un défunt qui a pris possession de lui, non pour lui nuire, mais pour le protéger. C’est une sorte de charge spirituelle positive, qui annihilera la charge spirituelle négative des esprits qui ont pris possession des hommes qui lui seront amenés, pour qu’il les délivre. Le bzokadonnera à l’exorciste la possibilité de femba, de déceler les esprits mauvais et leur nature en « humant », en les reniflant. Le nyamusoro, me disait Mr. Simaηgu, sent le poids du bzokasur ses épaules, et c’est ce poids qui amène vraisemblablement l’état de prostration du nyamusoro, après l’effort de l’exorcisme.

Je n’ai pas ici à analyser les deux idées de ndzundzuet bzoka, je laisse cette tâche à des hommes plus compétents. Je crois toutefois distinguer ici, en ce qui concerne le ndzundzu, une notion tout à fait distincte de l’atmosphère spirituelle de l’ancestrolâtrie, et qui paraît plus proche d’un certain « animisme » que nous ne rencontrons pas dans les tribus bantoues du Sud.

Décrivons maintenant l’initiation ordinaire du « nyamusoro ». La période d’initiation est de six jours. Mais le sixième jour est celui de l’initiation réelle que l’on appelle ku parulaou mieux ku paruliwa. Ku parulasignifie réellement « initier ». Il s’agit là d’une initiation, d’une introduction à une connaissance spirituelle spéciale, à la clairvoyance, d’une illumination intérieure qui doit être comparable à l’euphorie mystique [p. 284] des cultes de mystères des premiers siècles de notre ère. Le nyamusoroqui initie « parula » ou « palula » (le passage de 1au r, et vice versa, est extrêmement fréquent). Le futur initié est « paruliwa » ou « paluliwa ». La cérémonie d’initiation elle-même se passe soit dans l’eau, pour les clans du bas pays (Vua∑aηga et VaGova) soit en versant sur l’initié une marmite d’eau dans les clans des montagnes (VaTombodzi et VaDanda). Les gens se sont rassemblés dans le village, près de l’eau. Pendant des jours, cinq jours, on a battu du tambour, et maintenant la cérémonie proprement dite commence et j’en donne la description d’après les ipsissima verbade Mabizweni Moyane, qui fut initié comme nyawutiou aide du nyamusoro.

On apporte un coq choisi par le futur initié (ce doit être un coq et non une poule), et l’on envoie chercher le nyamusoroqui devra présider à l’initiation. Quand il est arrivé, le futur initié lui donne dix shillings et tout le monde lui dit : « Palula ! Initie-le ! Donne-lui la connaissance, la clairvoyance ! »

L’initiant commence par ouvrir la bouche du futur initié. Il fait deux petites incisions sur la langue. Le sang doit sortir librement (Jimaηgu). On prend le coq et lui coupe la gorge. Le sang est précieusement conservé dans le mulilo, un plat de bois sculpté, qui a été préalablement frotté de craie (mεmba). On ajoute à ce sang une médecine spéciale préparée comme suit : On prend le bec et le cœur d’un vautour, carbonise le tout sur un bout de marmite brisée, et le réduit en poudre. On fait de même avec le cœur d’un lion et le bout de son nez. On y ajoute la queue, le museau et le cœur d’une hyène : puis une partie de la trompe d’un éléphant. On mélange à tout cela une quantité de différentes racines et de parasites végétaux, également réduits en poudre par le même procédé. Tous ces éléments réduits en poudre sont soigneusement remués ensemble et versés dans le sang du coq qui remplit le mulilo. C’est là la médecine de l’initiation mutombo wa ku palula.

L’initié doit boire ce sang tel qu’il est, absolument cru. Il en laisse un peu pour son nyawuti, celui qui l’aidera dans sa tâche et qui est initié avec lui. Cette scène donne lieu à une confusion générale, car il y a beaucoup de personnes présentes, et parmi elles, beaucoup d’exorcistes de métier, d’esprits ou de possédés, avides de boire eux aussi. Ils ont tous soif de ce sang. Mais les autres assistants les retiennent avec force. [p. 285]

Comme on a continuellement battu du tambour, les esprits ont répondu, et ils sont maintenant tous présents.

L’initié est alors placé sur les épaules de quelqu’un et conduit vers l’eau. Il plonge dans l’eau et y reste quelque temps. Il cherche sous l’eau des plantes, des racines. Certains disent qu’il trouve à ce moment sa propre médecine. D’autres prétendent que non. Dans l’ensemble l’opinion est qu’il trouve sa médecine là, sous l’eau.

Ils sortent de l’eau et, avant toute autre chose, on apporte au nyamusoronouvellement initié son premier cas. Chacun pourra se rendre compte de visu s’il est réellement capable, s’il possède vraiment le bzoka. Chacun lui dit : « Femba », « Hume ». Son premier exorcisme commence.

Avant de le décrire, il me faut ajouter ici que dans les clans où l’initiation se passe en dehors de l’eau, on verse l’eau sur l’initié au moment où il boit le sang, le mutombo wa ku palula. On appelle cet acte ku mu thwasisa, un terme zoulou qui exprime exactement l’idée de l’amener à la lumière. (La nouvelle lune thwasa. Le grand chant du pays de Gaza à l’apparition de la nouvelle lune est : Keηgelegezee ! EHéé ! Ku thwasa ka nyaηga a nyaηga yi thwasile !)

L’Exorcisme. Il suit immédiatement l’initiation du nyamusoro, comme une épreuve imposée à celui-ci. Mais il va sans dire que, lorsque le nyamusoroa été initié, l’exorcisme devient sa véritable raison d’être et qu’il n’a plus besoin d’être initié à nouveau pour l’accomplir.

On amène le possédé, qui a été tout d’abord enduit avec la médecine de la gonaou calebasse sacrée (voir la description plus loin). Tous les assistants commencent à chanter des chants destinés à convoquer les esprits.

L’idée de ces chants est d’inviter l’esprit qui tourmente le malade à sortir. Il faut amadouer le mpfukwa, l’esprit vivant.

L’exorciste, le nyamusoro, est assis sur son tJigaru, devant la porte de la hutte. Il est pour l’instant immobile. Son aide, le nyawuti, est derrière lui. Le terme de nyawuti signifie celui qui parle, qui explique. Il sera le porte-parole, l’interprète du nyamusoro. A côté de l’exorciste, un peu en retrait, se trouve le mutunduou panier sacré que je décrirai à fond dans mon troisième chapitre. Le possédé est couché devant [p. 286] l’exorciste. Il est immobile, mais commence à trembler. Le nyawutia préalablement préparé une médecine spéciale, une décoction de nombreuses racines,(8) et l’a dissimulée sous une pièce d’étoffe. Tout à coup il saisit le mfεmboou tfiziηgo, la queue d’élan ou d’hyène avec laquelle on « hume » les esprits il la trempe dans la décoction et gicle avec force le malade en plein visage et sur le corps. Celui-ci tressaille. C’est ce que l’on désire. Zi no kharudza ribualo ! Cela réveillera sa conscience ! A cette vue, tout le monde s’écrie : « Tu vois, tu vois, toi aussi ! Commence ton travail à toi maintenant ! » Puis tous chantent de nouveau. L’exorciste s’agenouille. Il a l’air absent. Il prend son mfεmbo, sa queue d’élan fixée dans un petit manche, fait avec des fibres de feuilles d’ananas très habilement tissées. Le nyawutise tient derrière prêt à le saisir. L’exorciste se met à trembler. Il s’agite de droite, de gauche, autour du malade. Il frémit. Il émet des sons inarticulés. Il se met peu à peu en état de transe. Il est possédé par son bzoka. Il en sent le poids sur ses épaules. Son bzokale protège. Les assistants chantent et battent des mains avec frénésie, et l’excitation monte lentement jusqu’au paroxysme. Tout à coup, après avoir agité son mfεmboplusieurs fois autour du corps du malade, l’exorciste cesse de trembler. Il attire d’un mouvement brusque sa queue d’élan à ses narines et hume, renifle avec force. Il a saisi l’esprit possesseur. Son nyawuti, son aide, placé derrière lui, le prend avec les deux bras autour du corps, à la ceinture, et le maintient solidement. Il le tire avec force vers l’endroit où le panier sacré ou mutunduest placé, un peu en retrait. L’exorciste se penche sur le panier et éternue violemment : « Wotfi ! Wotfi ! Mulilo ! Mutilo ! (Au feu!) Kutfwa ! Kutfwa ! Kutfwa ! Wotfi ! Wotfi ! » Il s’épuise, revient au possédé, couché, immobile. Il recommence à humer, à renifler. Trois, quatre, cinq fois la même scène recommence.

Après un temps, les gens questionnent : « Zina laku ? » Quel est ton nom ? D’où viens-tu ? » L’esprit répond par la bouche de l’exorciste : « Ne me connaissez-vous pas ? » Ils disent : « Comment te connaîtrions-nous ? N’y-a-t-il pas une quantité d’esprits ? » L’exorciste révèle le nom de l’esprit : « Je suis tel et tel ! » Si l’esprit n’appartient pas au clan on lui demande son origine. Il répond : « Je viens de tel et tel endroit. » On l’interroge : « Comment as-tu pris possession de lui ? — Vous m’avez pris au contact d’autres gens. » Ou bien : « Vous [p. 287] avez posé votre pied là où j’étais tranquille, alors je vous ai saisis ! » — « Bien ! Nous l’avons fait par ignorance ! Comment pouvons-nous t’apaiser ? » — « Je désire telle et telle pièce d’étoffe, tel et tel objet, de la bière, des dzindziti, etc. », selon la catégorie d’esprit à laquelle il appartient. Ils disent : « Nous avons compris. » Ils s’en vont chercher ce que l’esprit demande et placent l’objet devant le nyamusoroqui officie. Souvent ils demandent alors : « Où devons-nous placer cet objet ? » L’exorciste répond : « A tel et tel endroit ! »

L’exorciste est repris de frénésie. Il s’agite. Il éternue : Wotfi ! Wotfi ! Si l’objet a été placé devant lui, il cherche à persuader l’esprit de s’introduire dans cet objet ou dans cette offrande, une poule par exemple. « Où te conduirons-nous maintenant ? » — « A tel ou tel endroit, » ou bien : « Sous tel et tel arbre. »

Tous recommencent à chanter. Ils chantent des chants destinés à appeler les esprits amis, protecteurs de leur propre village. Après un long temps, ils laissent souvent la poule offerte s’enfuir dans la brousse. Personne ne la touchera, et elle ne reviendra plus au village. Chacun a peur des poules qui vivent dans la brousse. Une locution est devenue proverbiale : « Les poules de la brousse ne sont pas désirables ! »

Tout ceci une fois terminé, l’exorciste épuisé est ramené sur son tfigaru, son petit tabouret sculpté. Il est encore en état de transe. Tous mes informateurs m’assurent que l’exorciste accomplit tous ces actes dans un état de somnambulisme complet. Il ne sait absolument pas ce qu’il fait. Quant il revient à lui, son nyawutilui explique tout ce qui s’est passé par le menu. Ensuite l’exorciste cherche de la médecine (le guniti, etc.) et la donne au malade. L’exorcisme proprement dit est terminé.

Souvent, selon ce qu’il a dit en état de transe, l’exorciste part avec son aide et le possédé maintenant délivré. Ils s’en vont dans la forêt ou sur le chemin, avec l’objet offert à l’esprit possesseur. Ils arrivent à l’endroit qui a été désigné. S’il s’agit d’un arbre, ou d’une croisée de chemins, l’exorciste, arrivé là, parle : « Nous sommes venus avec toi ! Voilà ta place, ton village » Ils placent la pièce d’étoffe ou tel autre objet requis à l’endroit même, posent une pierre dessus et disent : « Nous te laissons ici. » S’il s’agit d’une poule, ils la libèrent en cet endroit, et s’en vont. Toute la cérémonie est terminée. [p. 288]

Dans son beau livre sur l’Ethiopie Orientale, João dos Santos, écrivant en 1609 une description excellente des VaNdau, parle « do negro endemoninhado » (p. 66). Le terme est excellent et montre que les possessions existaient déjà en ce temps-là. Quand de son côté l’écrivain arabe Abou Zeid Hassan écrit au dixième siècle la relation du voyage où Soleyman découvre le peuple de Zendj et dit : « Il y a des gens dans ces parages qui le bâton en main, et couverts de peaux, entrent dans les habitations et prêchent au peuple » il n’est pas difficile de voir se dresser devant nous la silhouette du nyamusorode ce temps-là !

Avant de terminer ce chapitre, je reviens pour un instant encore à la personne du nyamusoro. Il est intéressant de noter que l’exorciste est aussi bien une femme qu’un homme, et qu’en fait chez les VaTombodzi presque tous sont des femmes. Le mutunduque je vais décrire dans le chapitre suivant est celui de Muzorarota Simaηgu, la femme exorciste du pays de Gogoyo. Hommes ou femmes, les vanyamusorosont toujours intelligents, et généralement, quand ils ont compris le but de l’anthropologue, ils se montrent tout à fait disposés à expliquer en détail les secrets de leur art. C’est grâce à ce fait que j’ai pu recueillir les renseignements consignés ici. L’exorciste est un homme puissant. Il a le secret de beaucoup de médecines magiques, en plus de sa connaissance ésotérique des esprits. Outre son bzoka, il possède un pouvoir appelé bvuli ou bvudiqui fait des esprits ses serviteurs. Il peut les employer, les envoyer. La crainte que beaucoup de VaNdau ont d’envoyer des lettres vient, me dit Mr. Simaηgu, de cette idée du bvuli. Ils possèdent aussi le moyen de faire parler les animaux au moyen d’une médecine appelée rudzimu, me dit également Mr. Kamba Simaηgu. Par ce moyen ils obligent ceux qui refusaient de payer leurs dettes à s’en acquitter.

Il est évident que les exorcistes savent exploiter la crédulité populaire. Mais il en est beaucoup qui sont tout à fait convaincus des pouvoirs surnaturels qu’ils possèdent. S’il est probable que, comme chez les anciens Romains, « deux haruspices ne peuvent se rencontrer sans rire » il en est cependant qui sont plus que des charlatans.

LE MUTUNDU OU PANIER SACRÉ DES VANDAU

J’ai déjà eu l’occasion de mentionner en passant le mutundu, le panier que l’exorciste place derrière lui, un peu en retrait, lorsqu’il [p. 289] exorcise un possédé. Il s’agit ici de l’équipement indispensable à tout nyamusoroqui se respecte. On comparera avec intérêt la liste que je donne ici avec le « doctor’s outfit » décrit par Smith et Dale chez les Balla.(9)

Le panier sacré a un nom spécial, mutundu. Il n’offre aucune particularité qui le distingue entièrement à première vue d’un simple panier ordinaire à couvercle appelé tfifuriro. Le fond et le couvercle sont exactement semblables. On fait un cercle de tiges du mudodo, très flexibles, solidement liées avec des ficelles de tsopotwe, une liane qui ressemble à la vigne vierge. A ce cercle on fixe une petite planchette, dans le cas du couvercle, qui pénétrera dans le panier de façon à maintenir le couvercle dans le panier. Cette petite planchette est taillée dans le bois d’un arbre appelé mutsiηgadama. La texture elle-même du couvercle est composée de lamelles ou bandes de quarante à cinquante centimètres de long, coupées dans la partie ligneuse du mulukaou muruka, une sorte d’arbre comparable à notre osier. Le rebord du couvercle, qui l’empêche de s’enfoncer dans le panier et sert de cran d’arrêt, est fait de longues fibres de bambou (musεngεle).

Mais les côtés du panier sont tissés de telle façon que l’on y voit des madziso, des yeux. Sur le mutunduque je possède, il y en a neuf. Sur le tfifuriroordinaire, le corps du panier ne porte pas ces yeux. Le vannier tisse au gré de sa fantaisie des dessins souvent réguliers. Dans le cas du mutundu, la présence des madziso, des yeux, contribue certainement à créer une atmosphère en rapport avec la clairvoyance de l’exorciste. La base du panier, semblable au couvercle, s’appelle tfisasa.

La confection d’un mutundun’est pas du tout facile, bien qu’il ne s’agisse pas de très fine vannerie.

A l’intérieur du mutundu, l’essentiel est la Gona ou calebasse sacrée. Ici de nouveau il s’agit d’un terme technique. Dans la vie de tous les jours la calebasse est appelée lihwembe ou tfithumbu, parfois on emploie, au lieu d’une calebasse, une corne d’élan. La gonaest remplie d’un remède spécial et je donnerai ici la description du rite suivi par Mukhonto Mafava, lorsqu’il la remplit.

La petite courgette a été préalablement vidée de son contenu naturel. On a percé un orifice muromuet on a laissé le fruit en terre jusqu’à ce [p. 290] que toutes les graines aient disparu par putréfaction. La calebasse est ensuite séchée. Puis elle est couverte de petites perles autour du col et de racines spéciales attachées en ceinture au même endroit. L’orifice est alors bouché au moyen, non d’un vrai bouchon, mais du munoηgolo, une petite baguette au sommet de laquelle se trouve un nœud de trois rameaux coupés très courts (mhanda dzamunoηgolo). Mukhonto place alors la petite calebasse vide devant lui et commence à chanter :

Tout en chantant, Mukhonto prend une petite quantité de finyamutfuηga, une médecine décrite plus loin. Il la réduit en poudre entre ses doigts et la pousse dans la calebasse avec le bâtonnet qui sert de bouchon (munoηgolo) en suivant de ses mouvements le rythme de son chant. Il est là dans mon bureau avec sa femme et deux petites filles, toutes enduites d’ocre, chantant avec lui et battant le rythme avec leurs mains. Il prend ensuite des graines pilées de ricin et les introduit dans la gonade la même façon. Il chante maintenant :

(C’est la nyaηkhwaveelle-même qui parle.)

Il prend un peu de miel sauvage, du miel des petites abeilles noires qui construisent leur nid sous terre, et le verse dans la calebasse. Il remue le tout avec le bâtonnet et chante, sans crainte d’insulter les esprits qui doivent lui aider, sans doute, comme disent certains, « pour les réveiller, pour les alerter ! »

Son chant est toujours accompagné de ces syllabes « yo, yéhi, ho, héyohé yowé, éhiyaletc. » Elles sont chantées exactement comme le jodel d’un pâtre suisse. Le jodel ndau est absolument semblable au jodel suisse. Il est moins fertile en improvisations et développements que [p. 291] celui-ci, mais la qualité et le timbre de la voix sont exactement pareils.

Une fois la gonapréparée, Mukhonto l’essaye sur lui tout en chantant, il se palulalui-même. En chantant toujours, il trempe le bâtonnet dans la calebasse, le ressort ruisselant de médecine, et avec la main droite le passe autour de son propre cou en cercle. Il le retrempe et le passe sous son pied, entre le gros orteil et le second. Il fait de même pour l’autre pied. Il passe le bâtonnet sur sa poitrine, etc.

La cérémonie de la gonaest terminée. La calebasse sacrée peut servir. Elle est placée au centre du mutundu, et toutes les autres médecines seront placées autour.

Le second objet que l’on place dans le mutunduest le tfsiziηgoou mfεmbo, la queue d’élan ou d’hyène avec laquelle le nyamusoro« hume » les esprits. Celui que je possède est composé de trois bandes de cuir couvertes de longs poils de la queue d’un élan, fixées l’une contre l’autre, et maintenues ensemble au moyen d’une sorte de manche, fait avec un morceau d’étoffe ordinaire, sur lequel est tissée une trame de fibres d’ananas très bien faite. A l’intérieur du manche, on a placé diverses racines et substances.

Viennent ensuite toutes les médecines que le nyamusoroemploie.

Je donne la liste de toutes ces médecines pour illustrer en quelque manière les idées que plusieurs d’entre elles sous-entendent.

Mutundu de Mukhonto Masahva. (1) Quelques racines du nyamuzondola(litt. l’arbre du méprisé), une espèce de plantes à tubercules ; ceux-ci sont séchés, réduits en poudre. Le remède est saupoudré dans les narines et la bouche en cas d’évanouissements ou de crises nerveuses.

(2) Le tfivuno(litt. ce qui aide). Il s’agit d’une coquille employée comme remède pour la conjonctivite. Elle est réduite en poudre et la poudre est introduite dans l’œil malade. Le tfivunoest aussi suspendu au cou en guise d’amulette pour empêcher le mpfukwa(voir plus haut) de nuire à la personne qui le porte.

(3) Le mpεtsa, écorce de l’arbre du même nom, une des médecines introduites parfois dans la gonaet dans le mfεmbo.

(4) Le huηgumadzi, une plante souterraine à tubercules. Quand un homme est troublé dans son sommeil par les esprits, il cuit le cœur et le foie d’une chèvre, y mélange de ce remède, et mange le tout.

(5) Le mhafu, une espèce de madrépore, aussi employée en relation [p. 292] avec l’ensorcellement. On cuit la nourriture en plaçant le mhafu au milieu.

(6) Le wusiku(litt. la nuit), une espèce de pierre. Même usage.

(7) Le nhloni, des piquants d’oursins. On les dissémine sur le sol autour du village pour empêcher les esprits d’entrer.

(8) Le muhalanyaηga(litt. ce qui gratte le médecin), des racines. Si quelqu’un veut m’ensorceler, il échouera. On mange ces racines et l’on s’en frotte le visage, d’où le nom du remède.

(9)Le mbvulo(litt. celui qui ouvre). Ce sont de nouveau des racines. Le remède est employé par un voleur qui désire voler sans être pris (comme c’est le cas généralement). Chose étrange, la vertu de cette médecine semble aussi agir en sens contraire, et ceux qui désirent ne pas être volés l’emploient également. La racine est mastiquée et avalée.

(10) Le tfinyamutεηga, un des ingrédients de la médecine des ma tsotswane(oiseau plâtrier, voir plus loin). On l’emploie dans des cas de forts rhumes en inhalations.

(II) Le mabophe, un remède employé dans les cas de consomption, et dans les cérémonies de purification après une mort. Il est aussi bien avalé qu’employé pour usage externe (on s’en frotte le visage).

(12) Le dzuma, une coquille de mer. Elle est placée dans l’eau avec laquelle on se lave et donne magiquement le pouvoir de savoir ce qui se passe dans la mer.

(13) Le munama, feuilles de l’arbre du même nom. Quand une femme ne peut accoucher, elle en mange un peu avec de la bouillie de maïs. Mais pour que le remède agisse, elle doit s’abstenir de toute autre nourriture.

(14) La médecine de l’initiation, mutombo wa ku palula(voir plus haut).

(15) Des piquants du porc-épic, nuηgu. Ils sont rôtis, puis réduits en poudre, pour être ensuite ingurgités de façon à ne pas être piqué. Un joli cas de magie sympathique à rebours.

(16) Le makhwεna, un remède avalé pour échapper aux crocodiles, quand on désire passer un fleuve où ils sont nombreux. João dos Santos décrit déjà en 1609 une herbe qu’il appelle « miciriri » et qui avait le même effet. (10)

Mutundu de Muzorarota Simaηgu(Gogoyo). Muzorarota Simaηgu est [p. 293] une exorciste fort connue dans le pays de Gogoyo. Elle semble avoir, avec sa nyawuti, Nyawuta Dgerezana Nyakuwa Nkomu, une nombreuse clientèle. Quand je fus lui rendre visite le 27 juillet 1933, elle me reçut fort bien, mais fut très lente à la détente. C’est seulement une fois qu’elle comprit exactement nos intentions qu’elle s’ouvrit, et surtout nous ouvrit les secrets de son mutundu.

Sagonaest une toute petite calebasse tfithumbu. Autour du col elle a attaché un petit collier de perles, une ficelle appelée ruηgoyi ra munemba, et d’autres herbes.

Le bâtonnet qui sert de bouchon ou munoηgoloest ornementé. A la base, au-dessus du nœud de rameaux, elle y a inséré une rondelle de cuivre coupée dans une douille. La médecine de la gonaest approximativement la même que celle de Mukhonto Mafava. On y trouve le mukambaou graines de ricin, le wutfi, miel des petites abeilles noires souterraines ou zinyunyu, le mutombo wa matsotswanedécrit plus loin. A cela, elle a ajouté un grand nombre de rameaux parasites réduits en poudre après avoir été brûlés.

Les médecines de Muzorarota sont beaucoup plus nombreuses, et je crains de fatiguer mes lecteurs en les énumérant toutes. Il y en a quarante-neuf différentes. Il est cependant intéressant d’en faire une description détaillée, ne fût-ce que pour saisir l’idée magique que beaucoup présupposent :

(1) Le tfitfwatfwa, racines de mutfwatfwa. On emploie ce remède dans une maladie appelée gumwa, qui semble décolorer la peau comme la lèpre. L’écorce de l’arbre est réduite en poudre, mélangée à la médecine de la gona, et appliquée sur les parties malades, que l’on masse.

(2) L’ ifuηgu, un révulsif, une sorte de poudre noire employée dans le tfifabisoou congestion des bronches. On fait de petites incisions et introduit le remède sous la peau, ce qui provoque une petite inflammation et une décongestion des bronches.

(3) Le mbyεza, racines de l’arbre du même nom. Les racines sont réduites en poudre et appliquées sur les plaies des lépreux.

(4) ndzundzu yo mukarati, parasite du mukarati. On brûle le remède dans la maison du possédé après l’exorcisme. Le malade prend des cendres de ce parasite, s’en frotte les mains, et ensuite il peut de nouveau toucher tous les objets qui lui appartiennent, marmites, ustensiles, armes, etc. Auparavant cela lui était absolument interdit.

(5) tfisukurambuwa(lit. ce qui nettoie l’aire), racines de l’arbre du même nom. Si les jambes sont enflées, on met une grande quantité de ces racines [p. 294] en décoction dans l’eau. Le malade place sa jambe sur le récipient et presse ces racines sur la partie malade.

(6) binda wa pinda(lit. la quantité des quantités), parasite du murendza, une plante grimpante. Un mari ne peut voir sa femme et ses enfants après une naissance, s’il n’a préalablement mastiqué une petite branche de binda wa pindaavec de la botaou bouillie de maïs durcie. Une fois qu’il l’a fait, il crache dans ses mains, se frotte la face, vient les yeux fermés, les ouvre et dit : « He ! Takwona mwanaηgu ! — Hé ! Bonjour, mon enfant ! »

(7) Le mutombo wa matsotswana, ou médecine des matsotswana. Il semble que cette médecine joue un rôle tout à fait spécial dans la pharmacopée ndau. Il y a, en Afrique orientale portugaise, un oiseau plâtrier, qui construit son nid avec des joncs, des bambous ou de petits rameaux, qu’il joint les uns aux autres avec une sorte d’argile ; c’est le tsotswane. Sans doute les indigènes ont-ils été frappés par cette étrange construction ; ils y ont vu une sorte de pouvoir magique. Quoi qu’il en soit, les particules employées par l’oiseau pour son nid sont un des remèdes les plus importants des exorcistes ndau. On les réduit en poudre et elles forment la base de la médecine de le gona.

(8) Le ndhuηguru, une espèce de roseau que la mère mâche, mélange à sa salive et donne à son enfant en cas de douleurs intestinales.

(9) Le mutfεna, racines de l’arbre du même nom. Un remède magique. Si vous êtes fâché contre une certaine personne, ou si elle est fâchée contre vous, ce remède amènera la paix. Vous la mâcherez sur le chemin, et vous serez incapables d’échanger des paroles aigres-douces. On place aussi une petite partie de la racine dans les cheveux. Alors vous serez contraints de fεkεrεra, de vous prodiguer de mutuels sourires. Un remède qui serait aussi utile à d’autres races !

(10) Le mutova, racines d’un arbuste du même nom. C’est un aphrodisiaque. L’emploi est le suivant : on attrape le coq qui chante le premier au petit jour, on le tue, puis le cuit avec le remède. Parfois on le mange avec de la sadzade la bouillie de maïs.

(11) Le masunuηgura, racines du musunuηgura, un arbuste grimpant semblable au bougainvilliers. Quand une femme va accoucher, et que ses douleurs se prolongent sans résultat, on cuit ces racines avec de la botaou bouillie de maïs. La femme doit en manger, en se servant de petites bouchées avec son petit doigt. C’est la règle de la médecine prescrite.

(12.) Le mutsumbandankova(litt. celui qui pleure quand il a donné), une plante grimpante ou rutsopotwe(dont la tige flexible sert à faire une partie du couvercle du mutundu). C’est un remède des membres quand ils sont douloureux. On le trempe dans l’eau chaude et le presse sur la partie qui fait mal.

(13) Le mudanu(mu-da-nu : la chose qui appelle les gens), plante parasite du tfindarara(l’arbuste dont le bois est employé pour façonner le bâtonnet [p.295] munoηgolo). Remède magique. On le fixe au-dessus du cadre de la porte pour, convoquer les gens à l’exorcisme. Ils viendront nombreux.

(14) Le mubanda, écorce du muvava, réduite en poudre, mélangée à de l’eau froide et ingurgitée en cas de troubles intestinaux.

(15) Le nyamakuwa, racine de l’arbre du même nom, saupoudrée sur une coupure encore fraîche, après un accident.

(16) Le mukura. C’est une espèce de pierre que l’on écrase. On la mélange à du mutsaratsara(le munyatsides Thonga, une graisse tirée des fruits du mafourère), pour lui donner de la couleur. On emploie cette pommade pour ocrer les cheveux, etc. On en met aussi sur la langue, quand elle est chargée ou blanche, en cas de dyspepsie. On s’imagine probablement avoir détruit le mal, car la langue redevient artificiellement et relativement rouge.

(17) Le rozaηgaruire(litt. ce qui bout en dedans), racines d’un arbuste. On la cuit avec de la bouillie de maïs, et donne le tout à manger à un enfant qui vomit, ou est affligé de diarrhée.

(18) Le guniti, le cœur d’un arbre très dur, semblable au bois de fer. Quand il brûle, il est si riche en essence qu’il donne une flamme claire et une fumée noire avec une forte odeur d’encens. On l’emploie après l’exorcisme. Le malade est placé sous une couverture et respire cette fumée ; « zi no dziηga mambhεpho » — « cela chassera les mauvais esprits ! »

(19) Le muvirambudzi(litt. celui qui écorche la chèvre).

(20) Le muruηgamunyu(litt. celui qui a le goût de sel).

(21)mukonde(le kaffir boom).

(22) Le tfirtasεtse, une partie de l’arbre du même nom.

(23) Le rundwana wa gwεgwεrεte(un ongle de fourmilier). Ces cinq substances sont employées ensemble comme médecine magique. On en fait une décoction dans l’eau et répand cette décoction sur les champs pour avoir du maïs, et pour empêcher les voleurs de pénétrer.

(24) Le khataza, racine du mukhataza. Si j’ai volé ou commis quelque mauvaise action, ce remède aura une influence magique sur celui qui me poursuit. Il se fatiguera en vain. On suspend une petite racine avec une ficelle autour du cou, sur la poitrine, ou à la taille.

(25)tfirgambyεmbyε(litt. ce qui est mangé par la petite antilope), racines de l’arbre du même nom ; « zi no rapa wa zimbirgwa » — « cela relâchera l’estomac constipé » (ku zijmbirgwa signifie « être constipé ». Les racines sont écrasées, mises dans l’eau froide, et la décoction est avalée. Ce remède est supposé être un fort purgatif.

(26) Le tfirovahaηga, racine, médecine des yeux. La décoction est instillée dans l’œil avec une plume.

(27) Le mbatatfaya(litt. prend le maxillaire), racine du mugarandaruηga. Médecine magique. Si un homme est appelé en cour, il mâche le remède, en s’y rendant. Celui qui l’attaque ne pourra pas parler facilement.

(27) Le mbatatfaya(litt. prend le maxillaire), racine du mugarandaruηga. Médecine magique. Si un homme est appelé en cour, il mâche le remède, en s’y rendant. Celui qui l’attaque ne pourra pas parler facilement.

(28) Le mukombεgwa, écorce de l’arbre. Remède appliqué à une femme qui [p. 296] a eu plusieurs avortements. Antiabortif. Cette médecine est gardée dans une calebasse spéciale (11) que l’on remplit chaque jour d’eau fraîche. Ce sera la seule eau que la future mère pourra boire.

(29) Le mutiti, racine de l’arbre. On prétend que ce remède amène les règles quand elles commencent à devenir irrégulières. La racine est trempée en petits morceaux dans de l’eau froide, et la décoction est bue. Elle est sensée amener le flux menstruel (ku gεza, « avoir ses règles »). Une fois le résultat obtenu, il faut cesser l’emploi du remède.

(30)mufanirume, écorce du mufanimâle (rumesignifie « mâle »). L’emploi est le suivant : la mère commence par poser sa main sur les pierres du foyer, elle la pose ensuite sur la gencive supérieure d’un bébé, pour empêcher les dents d’en haut de pousser les premières (ku dzina mazinoa sa turama). En effet, chez les VaNdau comme dans beaucoup de tribus, le fait de percer les dents d’en haut est un grand malheur : le premier enfant qui sera mordu par le bébé mourra. Ensuite la mère prend le mufanirumeet frotte la gencive inférieure de son enfant pour aider les dents à percer. Elle fait cela chaque matin.

(31)mukombεgwa(cf. 28), le fruit de l’arbre. On le mâche en cas de maux d’estomac et de maux de tête.

(32)huηgumadzi, racine de la plante. Mélangée au cœur et au foie d’une chèvre, et mangée pour se débarrasser d’un ensorceleur. Parfois on la suspend au-dessus de la porte, ou on l’enfouit sous le seuil en l’enfonçant avec un bâton pointu. On l’enfouit également dans le sol à l’entrée du village ku dzira varoyi, pour chasser les ensorceleurs, à l’est et à l’ouest.

(33) Le tfiprgayiro, racine de l’arbre. Décoction dans l’eau, employée dans les maux de gorge. Quand le malade en a bu un peu, il se frotte aussi la gorge à l’extérieur avec le remède.

(34) dzimbanda, une poudre faite avec diverses racines, versée dans l’eau. Quand l’exorcisme commence, c’est le remède qu’emploie le nyawutipour kharudza ribvalo(cf. plus haut).

(35) mazodze, racine du muzodse. Remède du rusiηga, une éruption de la peau, qui se présente sous forme de petites gonfles. On les perce avec un poil raide et met le remède sur la mésoderme.

(36) tfiwurayi, racines d’une plante grimpante. Médecine des intestins.

(37) muaηgarari. Décoction dans l’eau froide. Pour faciliter l’accouchement. Racine de l’arbre du même nom.

(38) munyuηgwina, racines de l’arbre. Remède de l’abcès chaud pour le yibvisa, pour le faire mûrir.

(39) ndzundzu y’a muηgaragoto, parasite. Remède donné à un enfant qui tarde à parler. On prend l’eau qui s’échappe en bulles de la bouillie de maïs qui cuit, et la mélange avec le remède ; puis on donne le tout à boire à l’enfant.

(40) mizinde yo muzεrε, racines de l’arbre. Remède du mal de dents et [p. 297] des maux de tête. On garde la décoction chaude dans la bouche ; quand elle se refroidit, on la crache et reprend une nouvelle dose.

(41) tfisuηguru, amulette. Les ingrédients de la médecine de la gonasont mis dans une petite corne de fwiti, la petite antilope rouge. La corne est fermée avec de la cire d’abeilles souterraines. Une série de cornes sont ainsi remplies, et passées en bandouillère par l’exorciste, attachées les unes aux autres avec une ficelle.

(42) mutaηgazuva(messager du soleil), racines de l’arbre. Remède cuit avec la bouillie de maïs et donné à une femme qui accouche.

(43) mundarumwεpi, racines de l’arbre. Remède de la morsure de serpents. On fait une large incision et la racine est saupoudrée sur la coupure.

(44) musaηgara, écorce de l’arbre, employée ku furidzira magagada, pour expédier la dysenterie. Le remède est soufflé par l’anus dans le gros intestin, au moyen d’un jonc.

(45) mourra, racines de l’arbre. Médecine magique. Si un mari est de mauvaise composition, la femme cuit un peu du remède avec la nourriture qu’elle prépare pour lui. Ceci doit être fait à l’insu du mari.

(46) mukhokha, racine. Une décoction dans l’eau, avalée en cas de gros rhume.

(47) dorekamba, une petite partie de peau de léopard. On l’attache autour du cou quand on a mal.

(48) ndzundzu wa musεkεsa, parasite du musεkεsa. L’écorce est réduite en poudre et introduite dans la gona.

(49) mukaiso, racines de l’arbre. Employéeku konya muzi, pour « fermer le village ». On réduit en poudre les racines, place cette poudre dans un roseau, le suspend sur la porte ou le place sous le seuil. C’est un charme qui doit agir sur les gens mal intentionnés. Quand ils arrivent, ils ne verront pas le village. Ils verront seulement une flaque d’eau.

CONCLUSIONS

Chaque tribu bantoue a une physionomie qui lui est propre. Malgré l’unité fondamentale des Bantous au point de vue linguistique, de l’organisation sociale, de l’ancestrolâtrie, du système de divination, chaque tribu a ses particularités de détail. Si je compare les trois tribus que je connais un peu, les Thonga, les BaChopi, les VaNdau, j’apprends peu à peu à dégager ce qui fait de chacune d’elles un groupesui generis. Dans un récent et remarquable article publié dans la Nouvelle Revue Française(septembre 1933), M. Lévy-Bruhl reprend et dans une certaine mesure modifie ses vues sur la « Mentalité Primitive ». Il montre combien la mentalité des « primitifs » (un terme dont il voit aussi l’impropriété, mais que nous employons, faute de mieux) offre partout sur [p. 298] notre globe des concordances frappantes. Il montre en particulier comment les morts sont de plain-pied avec les vivants pour cette mentalité, pour laquelle le monde invisible a plus d’importance que celui de l’expérience sensible ; il reprend le mot de Mary Kingsley : « Dans toute action qui s’exerce, un esprit agit sur un autre esprit. » Il arrive à cette expression si heureuse : « Le sens de l’impossible leur manque. »

La brève étude que nous venons de faire des cas de possession chez les VaNdau sera peut-être utile parce qu’elle fait comprendre un peu les manifestations psychologiques étranges qui expliquent, en une certaine mesure, cette prépondérance des causes mystiques et ce manque du « sens de l’impossible ». Pour un indigène africain, la vision d’un état comme celui que j’ai décrit chez Jona Kambaku est une preuve patente de cette action de l’esprit sur un autre esprit ; elle est une preuve suffisante de la justesse de son intuition, à savoir que les vraies causes sont spirituelles. Où nous parlons de subconscient, de facultés subliminales, de dédoublement de la personnalité, l’indigène voit l’influence directe d’esprits malfaisants, dans le cas des possessions, ou favorables, dans le cas du bzokade l’exorciste. Après tout, nos investigations dans le domaine psycho-analytique et surtout nos études sur les manifestations pathologiques de l’esprit humain sont encore relativement peu développées. Nous employons facilement des mots dont la signification exacte n’est claire qu’à demi. Il ne faut pas trop nous étonner de voir le primitif choisir le chemin le plus direct, suivre ce que M. Westermann appelle si heureusement « sa pensée explosive », par opposition à notre pensée « continue ». Il est possible que le travail présent trouve des correspondances dans l’étude des états psychologiques anormaux du civilisé. Ce sera une preuve de plus que, malgré des différences considérables de degré, il se peut que la mentalité de l’homme soit remarquablement « une » sur toute la terre.

Mais le fait intéressant pour l’anthropologue n’est pas tellement les ressemblances que ce qui fait de chaque homme une valeur en lui même et de l’étude de chaque groupe humain une étude d’un intérêt nouveau et passionnant. En ce sens, il est frappant de voir que parmi les tribus bantoues du Sud-Est africain portugais, les Thonga semblent avoir développé surtout ce qui touche à la divination et à la sorcellerie proprement dite. Il suffit de comparer à cet égard la collection des [p. 299] osselets thonga aux tihakatades VaNdau pour voir combien le système thonga est plus riche que le second. Les VaNdau semblent avoir développé surtout ce qui touche aux « possessions ». Il serait intéressant de voir si ce fait est commun à tous les MaShona. Les BaChopi, eux, sont les maîtres du xylophone et des danses guerrières, que leurs orchestres accompagnent avec un brio et un sens de la nuance et du rythme tout à fait extraordinaires.

L’étude des manifestations psychologiques complexes des primitifs nous fait mieux comprendre que nous sommes en un sens présomptueux, quand nous croyons avoir fait « nos humanités » après avoir terminé nos études universitaires. Un jour viendra où nous comprendrons que la connaissance de l’homme primitif est une des bases fondamentales de la culture, où nous saisirons que, sans elle, on ne peut prétendre avoir fait « ses humanités ». Comme Hamlet, nous aurons alors compris que : « There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. »

P. Ph. Junod

Notes

(1) La publication de cette étude a été rendue possible par l’aide généreuse du Research Grant Board Carnegie. Grâce à une allocation de cette fondation, un voyage de vérification et d’études a pu être entrepris dans la campagne de Mozambique en juillet 1933.

(2) Contribution to the Study of Ndau Demography, Totemism, and History », Bantu Studies, March, 1934.

(3) Huxley, Africa View, Chatto and Windus, London, 1932., p. 167.

(4) le passage où mon père parle des possessions nodaux dans The Life of a South African Tribe, p. 480.

(5) Voir mon article sur « Ndau Demography, Totemism and History ».(6) Voir mon article à paraître sur « Diverses coutumes des VaNdau ».

(7) Zeitschrift für Ethnologie, 1922, 1923.

(8) Remède 34. Cf. plus loin.

(9) The Balla-speaking People, i, pp. 272—80.

(10) Éthiopie Orientale, ch. xxiv, p. 146.

(11) Peut-être la « dεsε» offerte aux vanyaηkhawe ; cf. plus haut.

LAISSER UN COMMENTAIRE