Gaston Vuillier. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze. Partie II. Extrait de « Le Tour du Monde », tome V, nouvelle série, 44e livraison, n°44, 4 novembre 1899, pp. 517-528.

Gaston Vuillier. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze. Partie II. Extrait de « Le Tour du Monde », tome V, nouvelle série, 44e livraison, n°44, 4 novembre 1899, pp. 517-528.

Gaston Vuillier (1945-1911). Dessinateur, ethnographe, voyageur (et folkloriste). Il est plus connu pour ses peintures et ses dessins que pour sa production littéraire.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images sont celles de Gaston Vuilllier et toutes issues de l’article, sauf son portrait en début d’article. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 517]

CHEZ LES MAGICIENS ET LES SORCIERS DE LA CORRÈZE (1)

Par M. Gaston Vuillier.

II

Traitements divers de la fièvre. — Transplantation des maladies. — L’envoûtement par « l’image reflétée » et par le « cœur de bœuf ». — L’âme de la lande. — Au château de Pebeyre. -— L’oraison du loup. — « L’enclavèlement. »

Eh bien, monsieur, êtes-vous satisfait ? me disait, le lendemain de la scène de la forge, avec un sourire de fierté, le metze farouche.

« Je vous avais bien dit que vous me verriez marteler quelque soir !… Autrefois nous opérions souvent, il y avait tant de gens minés par la fièvre des prés ; maintenant on n’a plus guère recours à nous, le mauvais air disparaît de par ici.

« J’étais un des fameux metzes de la Corrèze. Dans ma famille, plus de trois générations de forgerons avaient, avant moi, exercé leur marteau sur des malades, et cette condition est nécessaire pour permettre de dompter le mal avec sûreté …

« En ai-je forgé !… » s’écriait-il, après un silence. Et, taciturne d’ordinaire, il riait.

« Je crois bien avoir tenu sous mon marteau au moins une centaine de ventre … Nous guérissons les enfants surtout, mais notre traitement s’adresse également aux grandes personnes. Je me souviens d’avoir sauvé autrefois une femme âgée, très malade, perdue même, disaient les médecins.

« Si vous saviez comme elles venaient à mon enclume, les femmes ! Celles qui étaient enceintes se préparaient des couches faciles en se faisant forger à chaque nouvelle lune. Aujourd’hui presque toutes se passent de mes services, mais elles souffrent davantage, et voilà tout… Tant pis pour elles.

« N’est-ce pas que c’est effrayant à voir ? Et le cri ? Ah !… le cri ! il est pour beaucoup dans la réussite. Il le faut jeter tout à coup, en même temps que le marteau s’abaisse, et [p. 518] terrible comme un rugissement… Vous avez entendu hier au soir !… Et la mère qui pleurait ! Bien peu restent tranquilles lorsqu’on martèle leur enfant ; elles savent bien qu’on ne va pas le tuer, parbleu, mais, que voulez-vous ? elles ont les nerfs sensibles, c’est plus fort qu’elles… »

Comme je m’informais des conditions accessoires du singulier traitement et que j’étais très attentif, il reprenait :

« Le malade doit venir sur l’enclume trois fois de suite, durant trois lunes nouvelles et consécutives. A Saint-Martial, un forgeron fait encore le martelage du ventre tous les premiers vendredis de la nouvelle lune. Moi je suis pour la vieille méthode, pour le nombre trois, dont le pouvoir est grand, ont toujours dit nos anciens.

« Nous ne montrons pas nos secrets à tout le monde ; vous êtes le seul, peut-être, qui, en dehors de la famille, ait assisté à cette opération. Mais nous faisons la différence ; vous étudiez, vous nous voulez du bien. Et puis vous ne vous moquez pas de ces choses comme d’autres feraient, qui ne comprennent rien de rien. »

Telles furent, ce jour-là, les curieuses révélations du forgeron. Elles m’intéressèrent vivement, bien entendu, sans me convaincre de l’efficacité absolue de la médication.

Quant au metze Pélissier, il traite la fièvre intermittente par d’autres procédés. Et d’abord, un peu avant l’aube, par certaines nuits de lune, il s’en va dans des lieux déserts, faire secrètement les invocations rituelles au firmament et cueillir ensuite les simples, en premier lieu la camomille, puis une herbe sans odeur et sans goût qui prend racine dans les vieux murs, dont je n’ai pu connaître le nom, et enfin la loupaouto aux exhalaisons violentes. Il ne fait subir à ces plantes aucune macération ni trituration, simplement il les enveloppe d’un linge fin, en prononçant des formules magiques, et il les applique ainsi sous l’aisselle gauche du malade. Celui-ci tiendra ce paquet centre sa poitrine une nuit entière, on verra son visage s’empourprer, il sera pris d’un fort mal de tête, car, avant de guérir, le traitement aggrave les symptômes.

Cette médication serait, d’après lui, le spécifique des fièvres tierces ; les autres fièvres intermittentes demeurent rebelles à ce moyen.

Mme Broussolle, maîtresse d’hôtel à Gimel, m’a conté qu’étant sujette, dans sa jeunesse, à de graves accès de fièvre, sa famille essaya sans succès de tous les traitements. On alla même jusqu’en Auvergne chercher pour elle le remède du sieur Gaffard, d’Aurillac, lequel passait pour un fébrifuge souverain. Mais il resta sans effet comme le reste. En fin de compte les médecins avaient abandonné la malade. Force fut de recourir au sorcier, qui fit l’application du traditionnel bouquet de simples. La jeune femme en fut très éprouvée, la migraine la prit, dit-elle, puis le délire ; on crut qu’elle allait passer. Le metze avait combiné une dose trop forte pour son tempérament ; il enleva une partie des herbes et le mal fut enrayé aussitôt sans trop grande secousse.

Un Gimellois me disait un jour : « Un de mes parents avait pris des fièvres très mauvaises, on l’entendait trembler le soir depuis le chemin, en passant devant sa maison. Mon père appela Marcelou Tièse, du village du Breuil, mort il y a dix ans, qui avait la réputation d’enlever les fièvres « par secret », et il lui dit : « Guéris-le, il est vieux, pauvre et dans l’impossibilité de gagner sa vie ». Marcelou composa un brivé qu’il lui mit dans le creux de l’estomac et la fièvre eut tôt disparu. Qu’y avait-il dans ce brivé qui le brûlait comme un fer rouge ? Je ne l’ai jamais su, car nous n’ouvrons jamais le brivé, on le rend au metze ou on le met au feu sans le reqarder se consumer. Il serait dangereux de faire autrement. »

Le brivé c’est le talisman, l’amulette. Tous les peuples, depuis les origines, y ont eu foi. Ce sont le plus souvent, aujourd’hui, des invocations sacrées mêlées d’appels diaboliques, des mots bizarres, incompréhensibles, des fragments de quelque vieux grimoire. Ailleurs il renferme simplement des phrases saintes, données sans doute par un prêtre. .

Tel est le brivé suivant qui combat l’helminthiase ; je le tiens du docteur Graille, de Corrèze :

Sanctus † homo Job † libera a verminibus (ici on met le nom de l’enfant) in nomine Patris 1 † et Filii † et Spiritus sancti † amen †.

Ce billet, soigneusement plié, est attaché au cou du petit malade. Lorsqu’il est guéri il faut bien se garder de l’ouvrir, sans quoi les vers reviendraient.

En présence de ces thérapeutiques bizarres toujours entourées de mystère et dont il est difficile pour nous de contrôler les effets ultérieurs, on est tenu, en faisant toutes réserves, de s’en rapporter aux dires des malades et des magiciens.

En Corrèze, la foi est grande. J’ai pu constater que des gens au-dessus du commun qui, par hasard, ont émis des doutes ou qui ont nié ces faits lorsque je les interrogeais, n’obéissaient qu’à un sentiment de respect humain et au désir de cacher ces pratiques, de peur de les voir tourner en dérision. Souvent, au début d’une conversation, on a devant moi haussé les épaules, et, peu à peu, me voyant vivement intéressé à ces choses, et peut-être me prenant pour un adepte, on s’est abandonné.

D’autres, mais bien rares, avaient le courage de leurs opinions. Le regretté docteur Valette, de Tulle, esprit très ouvert et très sceptique, m’avait répété maintes fois : « On dira tout ce que l’on voudra, ces gens-là guérissent alors que, traitant le même cas, souvent nous échouons. » Si je n’étais tenu à la plus grande [p. 519]

discrétion, je citerais le témoignage de plusieurs médecins et de plusieurs prêtres qui m’ont affirmé avoir vu se produire, par l’intervention des metzes, des cures inespérées.

Pour ma part je ne me suis point trouvé encore en présence de faits qui aient pu complètement me convaincre. Je rappellerai toutefois qu’on traite aujourd’hui certains malades en les soumettant aux trépidations de wagons ou aux heurts d’un fiacre sur les pavés. Ce procédé n’offre pas la mise en scène farouche du metze corrézien « forgeant la rate » et secouant son malade par les vibrations de l’enclume frappée avec violence, mais il est tout aussi bizarre en apparence.

Les Chinois, il y a deux mille ans, utilisaient déjà en médecine les vibrations nerveuses. Remarquons-le, nous avons rencontré des Mongols dans la Corrèze. Leurs ancêtres ne furent-ils pas les initiateurs des forgerons limousins ? Qui sait ! De nos jours on emploie un peu partout le « tapotage » et surtout la vibration avec les doigts. Ce mode a été en grande faveur en Suède au commencement de ce siècle. Mais la méthode a progressé depuis, on a imaginé des appareils produisant mécaniquement une trépidation locale qui retentit sur l’organisme. M. le docteur Soquet, de Nantes, obtient des ·améliorations rapides et durables, et quelquefois la guérison, par l’influence vibratoire.

On pourrait se demander, en rapprochant le procédé des metzes limousins de ce qui précède, si, en dehors de la vibration produite par le marteau, le contact du fer de l’enclume n’apporte pas lui-même un élément inconnu dans le traitement et, allant plus loin encore, si le fer en vibration n’acquiert pas des vertus médicales. Il resterait à examiner, enfin, si l’ébranlement nerveux produit par la frayeur n’est pas suffisant pour couper les accès de fièvre. J’ai entendu citer, en Algérie, des cas de guérison survenus à la suite de l’émotion causée par un accident. Je me borne à appeler l’attention sur ces différents points, car ces considérations développées seraient étrangères à notre compétence.

Nous trouvons-nous en présence d’une thérapeutique rationnelle en dépit de sa bizarrerie et de son apparence empirique ? Il le semblerait. Quoi qu’il en soit, cette thérapeutique se distingue vivement des superstitions ou des pratiques incohérentes qui persistent un peu partout.

Les médications superstitieuses sont innombrables en Limousin, elles pourraient faire à elles seules l’objet d’une étude spéciale. J’en signalerai quelques-unes seulement. Pour traiter les enfants atteints du carreau, par exemple, on tord en corde, tout en le recourbant en forme de cercle, un lien fait de branches d’églantier dont on a préalablement enlevé les épines.

Durant neuf jours et neuf fois par jour le malade doit passer dans ce cerceau !… [p. 520]

Un autre moyen consiste à faire frotter le ventre du petit malade par un enfant posthume !

Cependant, de loin en loin, on constate certaines pratiques très logiques malgré leur étrangeté. La nuit, par exemple, après un décès, on peut voir par la montagne un feu allumé en dehors des habitations : c’est la paillasse d’un mort livrée aux flammes. Cette coutume naïve semble révéler une connaissance intuitive des moyens d’échapper à la contagion.

IL est à remarquer que pour tout ce qui touche au traitement des maladies on emploie le nombre 3 et ses multiples. Le nombre 3 signifie Dieu dans toutes les religions. En occultisme il symbolise l’âme, l’esprit et le corps, c’est le nombre parfait.

Quant aux divers traitements des malades ou des animaux, sur lesquels nous aurons à nous étendre par la suite, ils sont aussi singuliers que variés. Maintes fois j’ai vu des vaches chargées de colliers de feuilles de pervenche dans le but de les guérir des maux d’yeux dont elles étaient atteintes.

Au moyen âge les esprits étaient en proie à de tout aussi étranges aberrations. Le Sanctus était une panacée. L’un, pour guérir sa colique ou un mal d’estomac, ramassait par terre du buis bénit pendant le Sanctus ; l’autre, pour se préserver de la morsure des chiens enragés, tenait la bouche ouverte, tant que durait cette prière, à la messe des morts. Le Sanctus porté sur soi dans un sachet rendait la pêche favorable et faisait même retrouver les objets perclus.

Pour en revenir au traitement de la fièvre en Limousin, il est un procédé qui appelle la réflexion, car il se rattache directement à la transplantation des maladies.

Boudrie , meunier du Gaud, à Gimel, était réputé pour ses pouvoirs occultes ; il obtenait, disait-on, des cures merveilleuses. On lui amena un jour un homme au visage amaigri.

« Tu as une bien mauvaise fièvre, lui dit Boudrie, après l’avoir considéré.

— Oh! oui, dit l’autre tout pâle et frissonnant ; si vous pouviez me guérir !

- Eh bien, suis-moi ! »

Ils gravirent la pente, car le moulin, en ruine aujourd’hui, était au fond d’un ravin sur le bord du torrent. Arrivés à mi-côte, le metze s’arrèta :

« Regarde, dit-il, ce chêne, il va trembler comme toi et mourir, tandis que lu guériras. »

« Et, me disait un témoin oculaire, — qui prétendait du moins avoir assisté à cette scène, — devant nous l’arbre se prit à trembler dans toutes ses feuilles, dans toutes ses branches, le tronc lui-même était secoué [p. 521]

« L’âme de la danse », air chanté par les bergers corréziens

(La mesure n’a été établie ixi que pour la forme, le morceau devant être surtout joué de sentiment.)

« L’âme de la danse », air chanté par les bergers corréziens

(La mesure n’a été établie ixi que pour la forme, le morceau devant être surtout joué de sentiment.)

[p. 522] comme si un grand vent eût soufflé. Les feuilles frémissantes jaunissaient à vue d’œil et tombaient. Le lendemain l’arbre était mort et le malade peu à peu renaissait. Il guérit… »

Souvent le sorcier prend au malade sa fièvre, dont il se débarrasse ensuite lui-même en la donnant soit à un arbre, soit à un buisson. Cette transplantation est fréquemment pratiquée.

La transplantation des maladies est également pratiquée en Sicile d’une façon plus directe encore.

Dans la nuit de l’Ascension, à minuit précis, le goitreux mord l’écorce d’un pêcher. Ainsi, dit-on, la salive se mêle à la sève de l’arbre, dont les feuilles ne tardent pas à se flétrir et à se dessécher à mesure que le malade recouvre la santé. De même, dans la nuit du 12 au 13 janvier, pour la fête de sainte Lucie, les gens atteints de maux d’yeux mordent l’écorce du grenadier dans la persuasion qu’ils vont guérir.

Parfois, en Limousin, au hasard d’un défrichement ou par suite de toute autre circonstance, on découvre un petit paquet de linges soigneusement dissimulé dans le fourré d’une haie d’aubépine. Ce linge a essuyé les plaies d’un paysan qui a voulu ainsi cacher son mal, ou plutôt qui a voulu s’en débarrasser au détriment de l’arbuste. On ne doit jamais toucher à ces chiffons maculés, sinon, d’après la croyance populaire, les plaies du malade, qui a recouvré la santé par ce moyen, ne tarderaient pas à se rouvrir.

La transplantation des maladies, c’est-à-dire leur guérison par communication aux bêtes, aux arbres ou aux plantes, n’est pas chose nouvelle. Le colonel de Rochas, dont la compétence est si grande pour tout ce qui a trait à l’occultisme scientifique, consacre à cette méthode un chapitre des plus curieux dans son troublant ouvrage : l’Extériorisation de la sensibilité.

*

* *

Nous avions repris les veillées, que des pluies diluviennes avaient interrompues, et chaque soir nous nous retrouvions devant la flamme claire du foyer.

Ces jours d’automne se seraient écoulés pour moi sans le plus petit incident, si je n’avais été inquiété, durant quelque temps, par un mugissement lamentable qui, jour et nuit, emplissait la vallée.

Ce n’était pas le mugissement ordinaire des bœufs, mais un beuglement plaintif, prolongé, entrecoupé de pauses d’une implacable régularité qui, après m’avoir troublé d’abord, devint à la longue une obsession.

J’y échappais dans la journée en m’enfonçant dans le ravin, où la rumeur des cascades dominait tous les bruits.

Vers le soir, lorsque je remontais, le soleil livide vacillait à l’horizon dans un chaos de brumes et l’ombre noyait les profondeurs. A mesure que je gravissais la pente, le fracas des eaux s’affaiblissait pour se transformer en une rumeur monotone, tandis que la vache inquiète continuait dans le soir à jeter, par intervalles, son beuglement de douleur.

Et j’allais, attristé, dans la solitude des bois.

La nuit venue, les portes closes, nous entendions toujours la même plainte qui passait dans le vent…

« Pauvre bête, disaient mes hommes, elle a du mal à s’habituer. Il en est comme nous de plus sensibles les unes que les autres ! Ça lui passera avec un peu de temps. »

C’était une vache qu’on venait de séparer de son veau et qui, inconsolable, jour et nuit le réclamait.

J’allai la visiter à son étable. Son mufle me parut flasque, décoloré, et sa bonne grosse tête exprimait la [p. 522] douleur. Je caressai de la main la pauvre bête. Comme elle ne mangeait plus guère, je lui portai de temps en temps des bottes d’herbe fraîche. Elle se résigna et se tut enfin…

Nous nous trouvions réunis, un soir à nuit close, lorsque le beuglement de douleur dont j’ai parlé de nouveau se fît entendre. Je priai mes hommes de se renseigner. La lune, par instants, perçait les nuages, le vent était froid. A travers les vitres j’apercevais leurs silhouettes : ils se dirigeaient vers une maison voisine. Bientôt ils furent de retour. Ils me racontèrent que, devant la porte, une vache, qui avait quitté son étable, beuglait. Les maîtres étaient venus la chercher, elle avait résisté, et c’est à grand’peine qu’ils avaient pu l’emmener. Après s’être frotté les mains et secoués comme pour chasser les frissons, ils se regardèrent d’un air entendu, sans mot dire. Fidèle à mon principe d’éviter l’interrogation auprès des paysans, je me privai d’insister.

Le lendemain, au matin, la bête beuglait encore devant la porte.

Difficilement elle reprit le chemin de l’étable. Là, brisant ses liens, elle s’échappait. Au pâturage, elle sautait par-dessus les haies et s’enfuyait pour reprendre obstinément le chemin de cette demeure.

Comment je connus le motif attribué à cette persistante volonté de la bête, je ne saurais le confier. Comment elle fut délivrée, comment son lait qui s’était tari lui fut rendu, tout ceci est un ténébreux sortilège dont j’ai pu suivre les phases. Et d’abord un prêtre ru fut appelé pour bénir l’étable : il célébra plusieurs messes, mais ces moyens furent sans effet, la vache toujours lamentablement beuglait, son veau dépérissait, la maison était dans la tristesse. Une femme du voisinage, passant pour s’adonner à la sorcellerie, avait, me fut-il raconté, tari complètement le lait de la pauvre bête à l’aide de sortilèges.

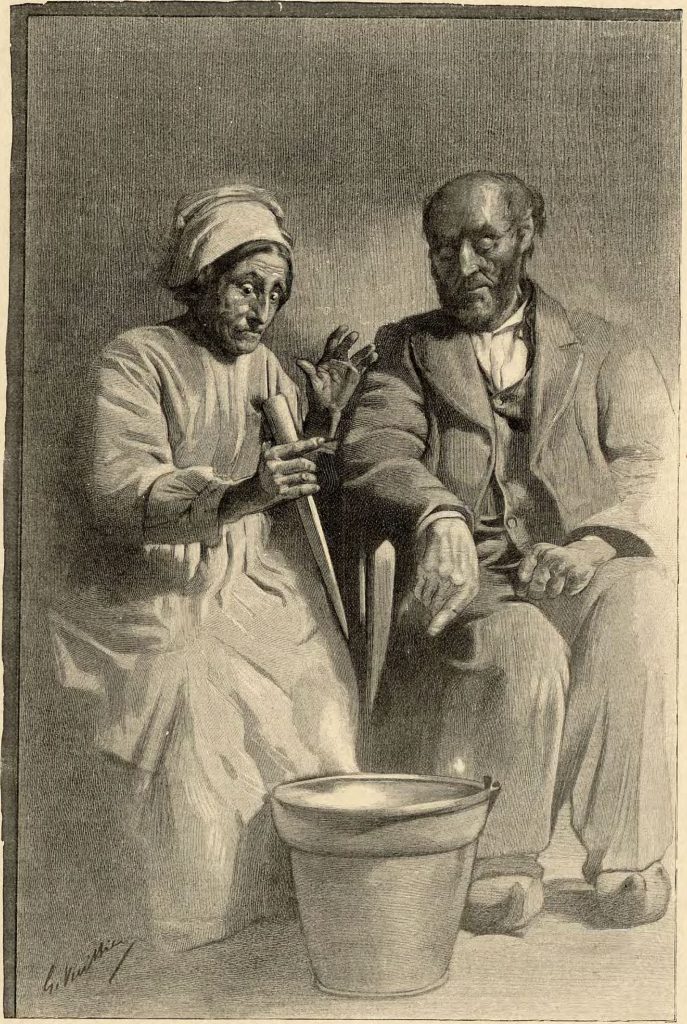

Il fallut recourir au pouvoir du sorcier pour combattre l’incantation première. Voici comment :

Celui-ci se fait raconter toutes les circonstances qui ont accompagné le maléfice, puis, après s’être recueilli, après avoir invoqué on ne sait quels saints ou quels démons, ou saints ou démons à la fois, il assied [p. 523]

[p. 524 la femme qui est venue l’invoquer devant un seau d’eau et place dans sa main un couteau à large lame grand ouvert. Puis d’une voix sourde :

« Regarde ! dans le clapotement, ne vois-tu rien ? » Elle regarde, ses yeux s’agrandissent, pleins de lueurs.

« Je vois, dit-elle, des choses qui tournent, on dirait des yeux méchants qui passent, noyés dans l’eau.

— Regarde encore, dit le sorcier, et son doigt pointe vers le liquide agité…

— Rien encore… »

Subitement elle pousse un cri, elle voit : « La voilà ! c’est bien elle, la mauvaise ! Ah !…

— Frappe donc », clame le sorcier.

La lame plonge comme l’éclair dans l’image qui s’évanouit.

Quel est ce mystère ? Est-il dû à la suggestion qui appelle dans le seau magique le visage d’une personne soupçonnée ? On dit que le sorcier réussit lorsque l’eau bénite a été impuissante, que le lait revient à partir de ce moment au pis de la vache.

On dit aussi que la lame du couteau s’est enfoncée dans la prunelle de l’image et que la personne ainsi évoquée a subi cette action réflexe dans son œil même, qui est parfois sérieusement atteint. Quoi qu’il en soit nous pouvons constater à tout instant que les borgnes excitent la méfiance en Limousin ; ils sont réputés enclins à s’emparer facilement et sans aucun scrupule du bien d’autrui.

Il fut toujours prêté à l’eau des pouvoirs occultes. Au moyen âge, les jeunes filles découvraient dans l’eau tirée du puits et remuée avec la main l’image de celui auquel elles devaient s’unir.

Nous venons de voir l’envoûtement par le reflet. Nous avons encore en ce pays, comme en bien d’autres, l’envoûtement, plus connu, par le cœur de bœuf.

En voici un exemple que je tiens d’un vieux prêtre on ne peut mieux informé sur l’occultisme en Limousin. Un jeune homme des environs de Favars voulait épouser une fille qu’il aimait. La famille de cette dernière, ayant de graves motifs pour s’y opposer, finit par empêcher même tauloute entrevue entre les deux amoureux. La jeune fille alors lentement dépérit, et finalement fut atteinte de consomption. Comme un dénouement fatal semblait proche, sa mère se résolut à consulter un sorcier du voisinage, et celui-ci ne vit d’autre moyen pour conjurer la mort imminente que de faire disparaitre le jeune homme, cause de tout le mal. Un cœur de bœuf, palpitant encore, fut placé dans un vase, et chaque jour la mère, à l’aide d’épingles, le piquait avec acharnement. Y-eut-il simple coïncidence ? à partir de ce jour le jeune homme, jusqu’alors en bonne santé, tomba malade et son état alla s’aggravant à mesure que le cœur se putréfiait. Il mourut et la jeune fille peu à peu revint à la santé. « Le prêtre connut trop tard les détails de l’envoûtement pour l’empêcher », me dit-il.

… Ainsi l’automne s’écoulait pour moi au milieu de problèmes troublants ou de faits pervers dont la recherche inquiétante m’occupait depuis plusieurs années.

Les arbres lentement se dépouillaient, les feuilles tourbillonnaient au vent froid qui annonce l’hiver. Durant les courtes heures du jour, souvent j’allais m’asseoir sur les rochers qui dominent les gouffres, au fond desquels les eaux écument et bondissent ; l’éternelle rumeur m’invitait au rêve ; sous mes yeux les précipices s’ouvraient avec leurs pentes boisées, hérissées de roches âpres, jusqu’au lointain où vaguement, dans la brume, les montagnes s’estompaient. Çà et là quelques échappées de soleil allumaient comme des incendies subits dans la pourpre des bois, tandis qu’aux branches convulsées des grands châtaigniers voisins quelques feuilles restaient, gouttes d’or tremblant sur des abîmes.

Un ami, M. de Pebeyre, resta auprès de moi tout un soir au-dessus de ces gouffres, devant ces fonds [p. 525] noyés d’outremer où le soleil faisait scintiller des richesses. Nous parlions des grands mystères qui nous environnent, de cette vie des choses à laquelle nous prêtons à peine une attention distraite, des souffrances et des joies d’êtres que nous croyons inférieurs.

Il me disait : « La science ordinaire, d’accord avec la philosophie positive, s’en tient aux faits palpables que les mathématiques déterminent, que la cornue dégage, que les balances pèsent ; elle repousse les phénomènes qui échappent à ses analyses matérielles et à sa froide logique. Et pourtant qui nous expliquera tant de choses qui déconcertent ! On sourit… L’absurde d’aujourd’hui ne sera-t-il pas, comme toujours, la vérité de demain !

« Pour moi, les étonnantes expériences de M. de Rochas, et la psychologie de l’Inde, si peu connue, m’ont déjà expliqué bien des mystères dont vous poursuivez l’étude en nos montagnes.

« Venez me voir, je vous mettrai en présence d’un des plus curieux types du pays. Comme d’autres metzes il sait arrêter les hémorragies et charmer le feu, mais de plus qu’eux il passe pour avoir le privilège de gouverner le loup, de le rendre inoffensif. Dira-t-il son secret ? J’en doute, mais nous tenterons de le lui arracher. »

Le soir tombait, nous reprenions le chemin des hauteurs, lorsque, près de l’étang de Caux, aux rives désertes, l’harmonie frêle qui de loin en loin venait comme un écho bruire à mon oreille sembla s’exhaler de la lande.

« Écoutez, lui dis-je, n’entendez-vous pas ces accords ?…

— J’entends, j’entends… la voix est lointaine… c’est le chant du berger. »

Nous nous étions recueillis.

Lorsque la note mélancolique se fut éteinte dans le silence du soir, M. de Pebeyre m’expliqua :

« Cette harmonie qui vous ravit, c’est l’âme de la lande. Vainement j’ai interrogé les pâtres pour en connaître les paroles, tous sont restés muets ou se sont dérobés à mes questions.

« Mais à l’entendre, par hasard, dissimulé dans l’épaisseur d’un bois, lorsqu’il passait dans la clairière, avec le troupeau, j’ai pu à la longue en noter la phrase musicale. Son origine ? Je l’ignore. Un mystère l’enveloppe, on croirait surprendre le chant sacré du berger augural… Certes celui-là fut un artiste, une minute seulement peut-être, qui trouva cette phrase musicale toute de langueur, ni chanson ni bourrée. [p. 526] On la dirait, n’est-ce pas, émanée de là-bas, des pays d’orient par une nuit bleue… Les solitudes des monts et les déserts de sable exhalent une poésie pareille. »

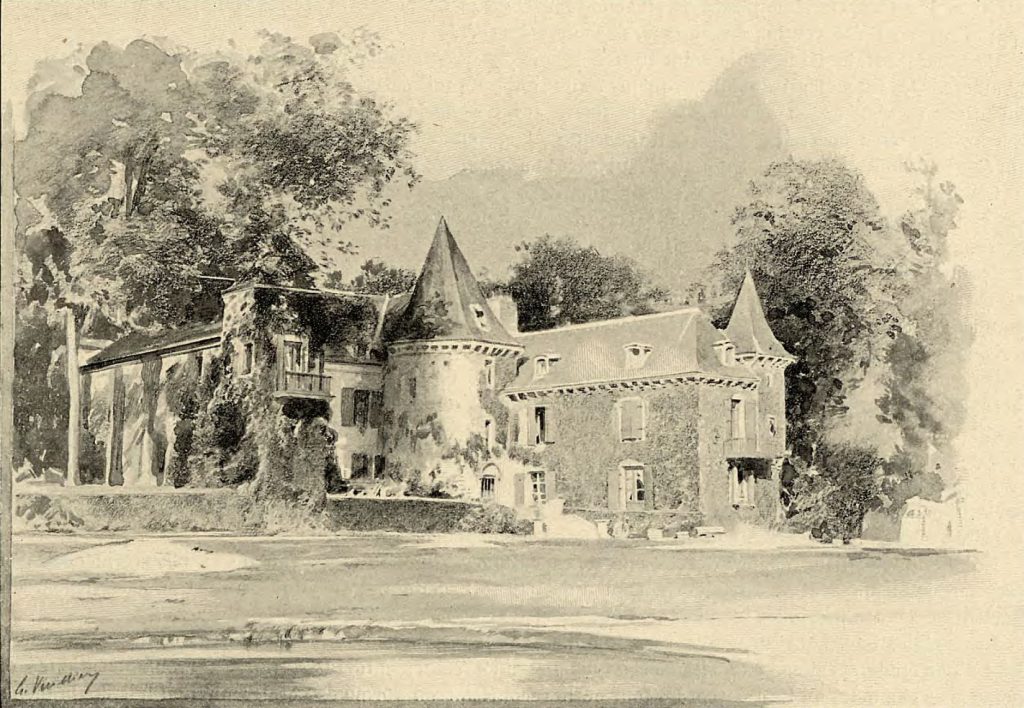

Quelques jours après j’étais au château de Pebeyre et le châtelain ami, artiste et lettré, me remettait, ornée d’une faveur couleur de bruyère, l’Ame de la lande, dont il avait composé l’accompagnement.

Le château de Pebeyre est dans une situation magnifique. De la terrasse, l’œil repose sur des pelouses où dorment des pièces d’eau qui reflètent le vol des nuées, et, à travers des massifs d’arbres centenaires, de larges avenues s’ouvrent sur les monts d’Auvergne.

Pebeyre est célèbre par la beauté et la proportion de ses futaies. Mais la merveille est le sapin géant.

Il se pourrait que cet arbre fût, par son ensemble, le plus beau de France. Il mesure en hauteur 45 mètres, de circonférence près de 5, à 1 mètre du sol. Son volume a été évalué à 32 mètres cubes. Son âge ? 217 années. Son voisin, ou plutôt son frère, un peu moins élevé, brisé par l’orage voici une douzaine d’années, marquait, à la section faite par la scie, le nombre de 217 lignes concentriques. C’est un abies pectinata à feuillage noir. Il croît encore.

Chaque printemps sa cime devient le théâtre de rudes combats entre faucons et corbeaux se disputant cet emplacement de choix pour leurs nids. Les corbeaux sont presque toujours vainqueurs. Pendant les forts vents, les nids éprouvent un balancement de 5 à 6 mètres, comme s’ils étaient placés à la pointe du grand mât d’un navire pendant la tempête.

Près du sapin géant s’allonge une superbe allée d’ifs trois fois séculaires.

Je n’aurai garde d’oublier les hêtres antiques qui sont une des gloires de Pebeyre. Ils appellent d’ailleurs un touchant récit qui n’est point une simple légende. A leur sommet on voyait autrefois des nids de hérons que la majesté des arbres attirait et que retenaient les nombreux et immenses étangs aux bords ornés de bouleaux qui dorment dans les bruyères du voisinage. Là ils trouvaient une abondantse pâture, le silence et la sécurité. Sous la Terreur, le propriétaire étant émigré, les paysans fusillèrent les pauvres oiseaux et crevèrent les étangs. Pour les hérons c’était l’exil.

Mais ils ont gardé la mémoire plus que les hommes. A chaque fin d’automne, ils reviennent en bande, eux-mêmes (e qui sait jusqu’à quel âge vit le héron), leurs fils, leurs petits-fils, s’arrêtent en tournoyant pendant quelques minutes dans les airs, audessus des grands hêtres. Ils viennent saluer le berceau de la famille, puis, après avoir rempli le pieux devoir, l’aïeul ou le père se met à la tête… chacun prend sa place, et, sur un signal, la troupe file… et disparaît.

« Les chers oiseaux ! On leur envoie de la main un cordial salut, me disait mon hôte. Ils sont les vieux et fidèles amis de la maison. Ne donnent-ils pas ainsi un bon enseignement et comme une leçon aux hommes ? »

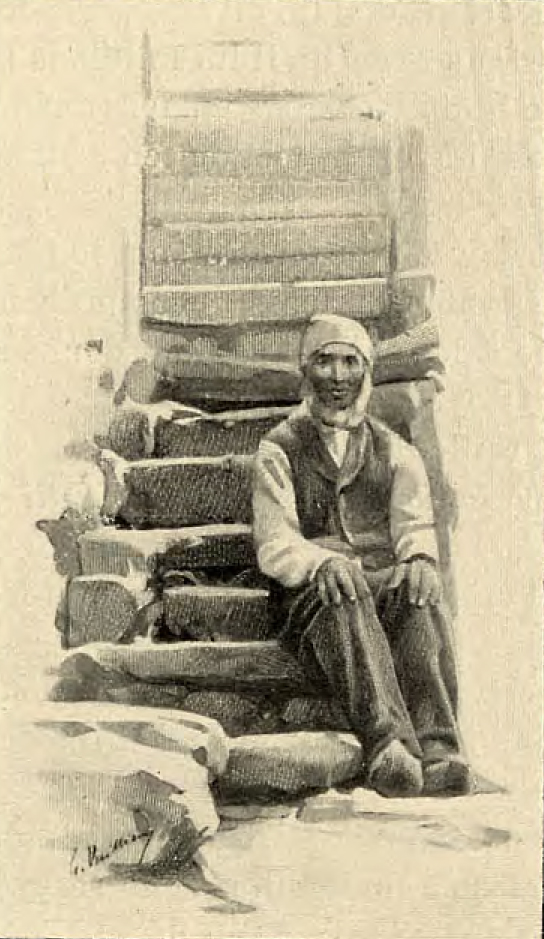

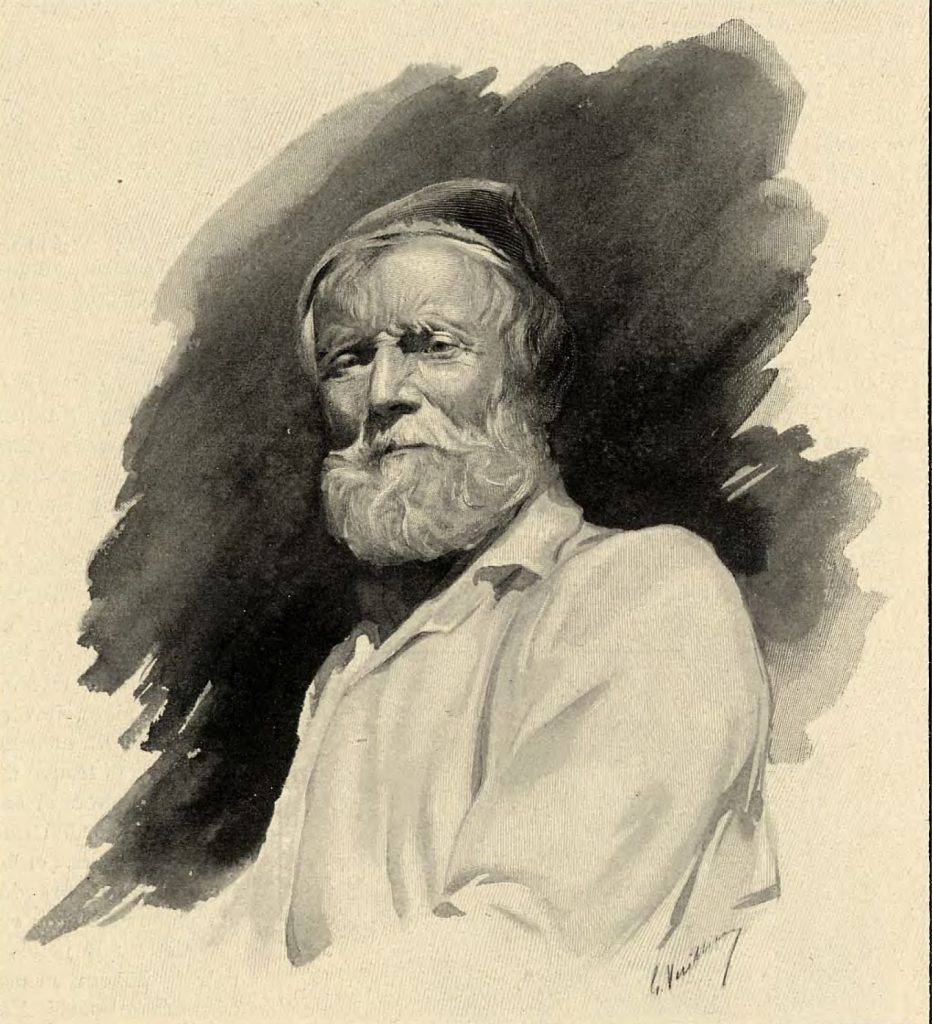

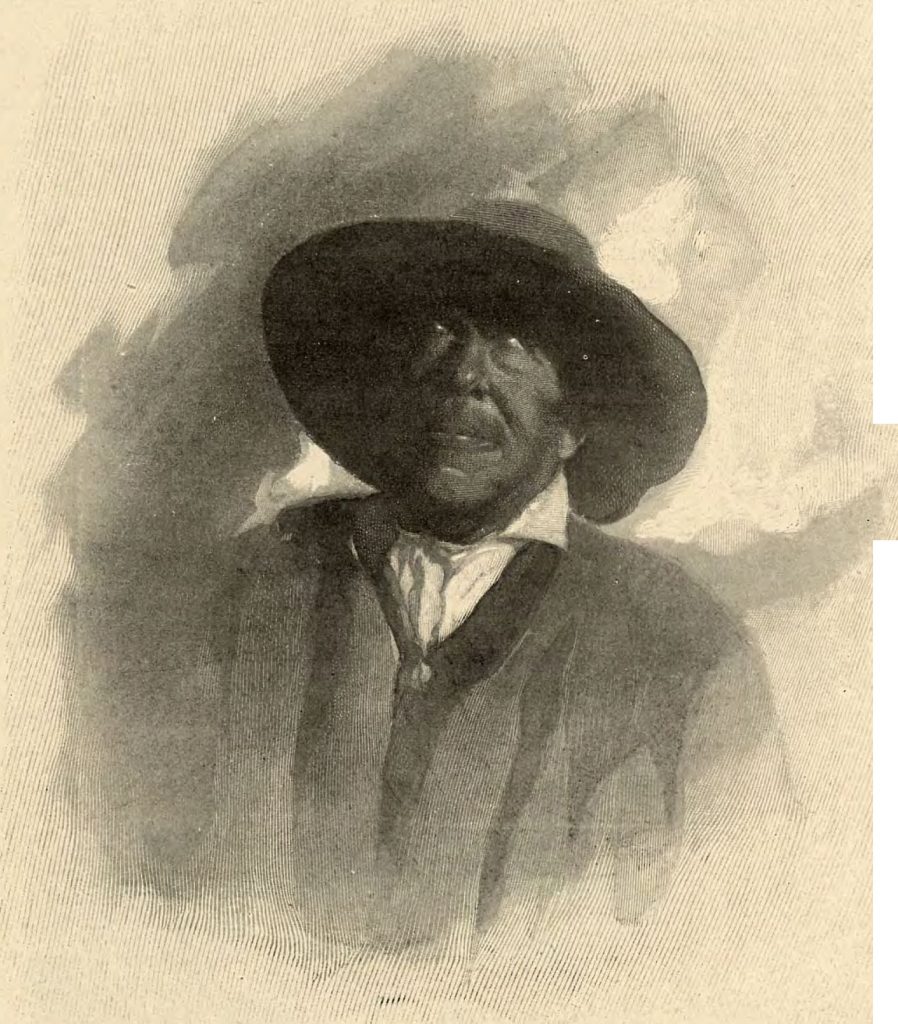

Cette fois j’étais venu à Pebeyre pour voir le fameux meneur de loups dont mon hôte m’avait parlé. Une après-midi il se présenta à l’improviste sur la terrasse du château. C’était un homme trapu, portant la blouse et coiffé du chapeau auvergnat. Sa face était épaisse et large, ses petits yeux vifs, fuyants, inquiets, roulaient des éclairs dans l’ombre des sourcils.

C’était bien là l’errant de la lande, le familier des gorges désertes où le Doustre, en sa course impétueuse, se heurte aux blocs de granit. Il correspondait bien au type légendaire qui gouverne les bêtes démones et exerce l’antinagualisme. On sait que la croyance au « nagualisme », ce pacte étrange conclu entre l’homme et l’animal, est commune à bien des peuples qui n’ont jamais eu entre eux aucun contact.

Au moyen âge, dit-on, l’antinagualisme s’exerçait communément. On pouvait défier les loups les plus affamés et mettre les chiens à la porte si on avait prononcé pendant cinq jours de suite la fameuse oraison du loup: [p. 527]

« Viens, bête à laine, c’est l’agneau d’humilité, je te garde. Va droit, bête grise, à gris gripeux, va chercher ta proie, loups et louves et louveteaux, tu n’as point à venir à cette viande qui est ici. Vade retro, Satanas ! »

Le nagualisme était connu dans l’antiquité.

Notre homme possède, dit-on, un grand empire sur le loup. Par ses exorcismes ou ses incantations il l’écarte des troupeaux, il « I’enclavèle », selon l’expression limousine. A sa présence le loup s’enfuit, la gueule béante, dans l’impossibilité de mordre ; sa cruauté resterait ainsi paralysée jusqu’au moment où il a traversé un cours d’eau.

On raconte très sérieusement qu’un propriétaire de la commune de Laroche, près Feyt, canton d’Eygurande, village de Tremouline, n’eut jamais de moutons dévorés par suite de la précaution qu’il prenait de faire « enclaveler » le loup. Les troupeaux du voisinage furent au contraire constamment décimés.

Comme il est d’usage en ce pays, aussi bien que sur tout le plateau de Millevache, de laisser au berger la tenue d’une ou de plusieurs bêles à laine avec celles du maître, il arriva qu’une jeune bergère, nouvellement louée, adjoignit au troupeau une brebis qui lui appartenait. La brebis fut dévorée le jour même, le propriétaire ayant négligé de prévenir le meneur de loups.

On a vu, dit-on encore, ces fauves traverser les troupeaux sans faire de victimes, mais dans ce cas les bêtes appartenaient à des sorciers. Ces faits sont racontés avec la plus grande conviction dans toute la région montagneuse et boisée de la Corrèze.

L’homme donc était près de nous, sur la terrasse du château. Nous étions à l’écart, à l’ombre. La tête obscure du sorcier se détachait sur des nuages éclatants qui au loin rampaient dans les contreforts des monts d’Auvergne. Il paraissait inquiet, regardant de tous côtés à la dérobée, comme s’il eût redouté un danger. Mon hôte lui expliqua que j’avais entendu parler de sa puissance et que je désirais faire son portrait. Il parut flatté et se prêta de bonne grâce à notre désir. Tandis qu’il posait, étrange, les yeux dans les nuées, M. de Pebeyre, très adroitement, amena la conversation sur les loups. [p. 528]

« On dit que vous le gouvernez à votre guise, dit-il en s’adressant au sorcier ; pourtant je sais qu’en votre présence le loup dévora un jour une brebis ! C’est bien que vous n’y pouviez guère …

— Oui, dit l’homme, c’est vrai, un soir j’étais là-bas vers le Doustre, avec ma pauvre défunte, il faisait un temps noir… le vent soufflait… le troupeau s’était écarté, la bête sortit du bois et se jeta sur la plus belle brebis. Je l’avais appelé… le maître m’avait fait du mal, je voulais me venger.

— Mais, dites, l’avez-vous mangée, cette brebis ?… »

Il se recula effaré :

« Vous croyez donc, monsieur, que nous voulons prendre la rage du loup, le mal de mordre !… »

On a horreur de la bête touchée par le fauve, vivante ou morte, en Corrèze.

« Mais comment pouvez-vous gouverner ainsi le loup, souvent même sans le voir ?…

— Oh ! monsieur, voici longtemps que je ne le gouverne plus ; ces bêtes deviennent rares. Autrefois, elles arrivaient jusqu’à Laroche-Canillac, elles quittaient les forêts et traversaient le Doustre au bas de la ville et erraient par les rues en hurlant. J’ai vu souvent la nuit reluire leurs yeux rouges comme les charbons du feu… personne n’osait sortir. Il y a des années de cela, j’ai oublié le secret, il faudrait du temps pour se souvenir. Oh ! oui… du temps !… du temps !… »

L’homme était de nouveau pris d’inquiétude, il cherchait évidemment un prétexte pour se retirer. M. de Pebeyre insistait :

« Je sais que debout sur un rocher vous étendez les bras, vous prononcez des paroles magiques ; mais que dites-vous ?…

— On dit : tapa minaou, diable te gare, laisse la bête, elle n’appartient ni à toi ni à moi, mais elle appartient…

—Et puis ?

— J’ai oublié… ce sont de mauvaises affaires. »

Il tremblait.

« Vous pouvez tout dire, n’ayez crainte. » Et il lui glissait un chapelet dans les doigts… L’homme se leva frissonnant, son visage était plein d’épouvante.

« Je vous dis que ce sont des choses diaboliques, fit-il d’une voix sourde, que Dieu me pardonne… » Et brusquement il nous quitta.

(A suivre.)

GASTON VUILLIER.

Notes

(1) Suite. Voyez p. 505.

LAISSER UN COMMENTAIRE