Ernest Murisier. Le fanatisme religieux [et politique]. Étude psychologique. Article parut dans la « Revue philosophique de la France et de l’étranger », (Paris), 1, 1900, pp. 561-593.

Ernest Murisier. Le fanatisme religieux [et politique]. Étude psychologique. Article parut dans la « Revue philosophique de la France et de l’étranger », (Paris), 1, 1900, pp. 561-593.

Ernest Murisier (1867-1903.

— Les maladies du sentiment religieux. Deuxième édition revue. Paris, Félix Alcan, 1903. 1 vol. in-16, VIII p., 174 p., 1 fnch. Dans la « Bibliothèque de philosophie contemporaine ».

— Les maladies du sentiment religieux. Paris, Félix Alcan, 1901. 1 vol. in-12, 4 ffnch., 174 p., 1 fnch.

— Le sentiment religieux dans l’extase. Article parut dans la « Revue philosophique de la France et de l’étranger », (Paris), 2, 1898, pp. 449-472.

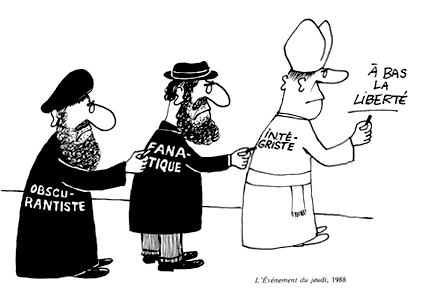

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – C’est nous qui avons rajouté dans le titre [et politique] – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé plusieurs fautes de typographie. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.f

[p. 561]

LE FANATISME RELIGIEUX [et politique].

ÉTUDE PSYCHOLOGIQUE

La distinction du sentiment religieux individuel et du sentiment religieux social parait mieux fondée et plus importante que l’opposition ordinaire de la vie contemplative et de la vie active. La psychologie du mysticisme nous a fait connaître la forme individuelle (1). La psychologie du fanatisme nous dévoilera, au moins en partie, la forme sociale.

En vérité, la question est loin d’être épuisée, surtout en ce qui concerne le fanatisme religieux, objet spécial de cette recherche. Chez la plupart des auteurs qui l’ont abordée, historiens, moralistes, polémistes, il n’y aurait guère à prendre que des exemples, et encore importerait-il, si l’on y avait recours, d’en user avec mille précautions. Les seuls savants qui aient contribué à élucider quelque peu le problème psychologique se trouvent parmi les sociologues et les aliénistes.

Des écrivains tels que Taine, Tarde, Sighele, Le Bon, fondateurs de la psychologie des foules et des sectes, apportent des faits intéressants, parfois nouveaux, des interprétations ingénieuses, plausibles, quoique peut-être insuffisantes. Leurs portraits du « meneur » et du chef de secte paraissent fort ressemblants. Mais outre que des descriptions même exactes ne sauraient tenir lieu d’explication même partielle et provisoire, le meneur et le chef politiques se distinguent à certains égards du fanatique religieux et ce dernier qui nous intéresse tout particulièrement n’a été, que je sache, le sujet d’aucune étude spéciale, minutieuse et quelque peu explicative. Du côté des aliénistes, autre lacune. On distingue, en général, deux phases dans la folie religieuse, l’une de dépression, l’autre d’exaltation, l’une de réceptivité, l’autre d’activité. A la première correspondent des crises d’angoisse, de doute, de démonomanie ; à la seconde, les hallucinations réconfortantes, les conflits avec le monde réel, la théomanie, le prophétisme, le fanatisme. [p. 562] Malheureusement, les observations des aliénistes ne portent guère sur le détail des phénomènes psychiques et encore moins sur les phénomènes proprement religieux. M. Magnan confond la folie religieuse avec les autres délires chroniques, et si cette identification à peut-être sa raison d’être, ainsi qu’on l’a remarqué (2), au point de vue clinique, elle ne se justifie ni au point de vue psychologique ni au point de vue sociologique. Certains physiologistes se bornent à remarquer qu’une personne ambitieuse se croira prophète inspiré, Jésus-Christ ou Dieu le Père, si ses pensées ont toujours été dirigées sur les matières religieuses, de même qu’elle se croira Victor Hugo ou Byron, si elle a toujours eu d’excessives prétentions poétiques (Maudsley). On verra que, pour acceptable qu’elle soit, cette explication est trop sommaire.

Kratft-Ebing classe ces malades, y compris les fanatiques, dans la catégorie des « dégénérés », des esprits faibles, incapables de s’approprier l’élément moral de la religion. Il a observé chez eux des symptômes morbides au moment de la puberté, et, par la suite, divers désordres physiques et psychiques, un attachement exagéré à quelque forme extérieure du culte ou à quelque précepte absurde, et surtout une perversion plus ou moins grave des sentiments sociaux. Ces caractères se retrouvent en effet dans le fanatisme et dans les différentes maladies religieuses. Mais quelque exacte que soit la description, l’interprétation ne varie guère ; la dégénérescence, la dépression, l’exaltation, l’éducation (au sens large) lui semblent expliquer suffisamment la forme religieuse de la folie. Reprendre la question pour l’envisager à un point de vue plus strictement psychologique, en tenant compte de certains cas moins « avancés » que ceux dont se sont occupés les aliénistes, mais peut-être plus significatifs, tel sera, semble-t-il, le meilleur moyen de l’élucider davantage.

1

LA « VIE ACTIVE » ET L’ADAPTATION.

Les moralistes religieux, qui opposent couramment la vie active à la vie contemplative, n’ont pas suffisamment observé les hommes pour découvrir les raisons profondes de leur prédilection marquée pour l’un ou l’autre de ces genres de vie. Préoccupés surtout de cet [p. 563] qui doit être, ils ne prêtent en général a ce qui est qu’une attention faible et intermittente. Et comme, d’un autre côté, les savants, les interprètes de la réalité ont jusqu’ici négligé l’étude des faits religieux, il se trouve qu’en ces matières, le point de vue de l’observation vulgaire n’a pas encore été beaucoup dépassé.

Une étude complète de la « vie active » ne rentrerait nullement dans le plan de ce travail. Il importe seulement d’envisager ici quelques phénomènes frappants recueillis, pour la plupart, par des évangélistes et des pasteurs, négligés par les théoriciens, et qui jouent un rôle capital dans la genèse du fanatisme. Ces phénomènes offrent d’autant plus d’intérêt et méritent d’autant mieux d’être introduits dans les cadres de la psychologie, qu’ils pourraient servir, en même temps qu’à la pathologie religieuse, à la science du caractère.

En effet, la vie contemplative et la vie active correspondent évidemment à deux des grandes classes de tempéraments et de caractères que s’accordent à reconnaître, depuis Hippocrate, les psychologues comme les physiologistes les sensitifs et les actifs. Mais, tandis qu’Hippocrate ramenait les quatre tempéraments aux quatre « humeurs » par lui admises ; tandis que les modernes physiologistes essayent de les rattacher soit au ton plus ou moins élevé du système nerveux, soit aux modifications constructives et destructives de l’organisme, les psychologues acceptent en général purement et simplement ces données fondamentales et se bornent à superposer, à ces grandes classes, des espèces et des variétés déterminées par l’intervention du facteur mental. Je crois que quelque secondaire que soit le rôle de l’intelligence dans la formation du caractère, la psychologie peut aider à en poser les conditions les plus générales et il me semble que, sans rien exagérer, les faits suivants et les considérations qui les accompagnent, fourniront une petite contribution utile à l’éthologie : que l’examen des mobiles qui poussent, parfois contre leur propre gré, vers la « vie active » certains hommes religieux, permettra d’aller un peu plus avant dans la connaissance de la classe entière des actifs.

Le mystique, le contemplatif tend à vivre d’une vie purement intérieure, excluant sans doute l’activité, mais surtout les relations sociales. Je crois avoir suffisamment montré que le développement exagéré de cette tendance tient en grande partie aux conséquences désastreuses qu’entraîne pour le moi individuel du malade chaque tentative avortée d’adaptation à un milieu social quelconque. Si le mystique perd peu à peu les sentiments de famille, etc., c’est que [p. 564] l’isolement devient pour lui l’unique remède efficace aux troubles organiques, affectifs, intellectuels et aux maux de toutes sortes qui résultent de l’incapacité synthétique de son esprit. Faute de pouvoir même avec le secours d’une puissance surhumaine, coordonner ses tendances et systématiser ses sensations, il les détruit, il les élimine, sous l’influence de l’idée religieuse, et trouve ainsi la paix dans l’unité, par le renoncement ascétique. Mais, le même remède ne saurait convenir à tous les cas ni à tous les caractères, et nous allons voir plusieurs malades, à beaucoup d’égards semblables aux précédents, se soumettre instinctivement à un régime très différent et même opposé. Chose curieuse, quelques-uns d’entre eux commenceront par essayer du remède de l’isolement et de l’ « oisiveté » et ce ne sera qu’après des échecs réitérés qu’ils auront recours à un autre mode de traitement, qu’ils s’unifieront par l’action et par l’adaptation à un milieu social déterminé. C’est donc le phénomène inverse de celui qui se manifeste aux différents degrés de l’extase, particulièrement aux degrés « supérieurs ».

Un premier exemple vraiment caractéristique m’est fourni par un pasteur presbytérien d’Amérique, qui observait fort bien ses paroissiens et notait ses remarques dans des mémoires non rédigés en vue de la publication (3). Je néglige, bien entendu, les commentaires théologiques et les exhortations morales ; l’observation seule nous intéresse. « J’ai connu, dit-il, un jeune homme, commis dans une maison de commerce, qui voulut quitter ses occupations pour donner tout son temps et toutes ses pensées à la religion. Il disait que son esprit était distrait par le travail journalier, que s’il n’avait rien d’autre à faire qu’à chercher Dieu, à lire et à prier, il trouverait bientôt le salut. Il quitta le travail, prit une chambre particulière dans une maison retirée et s’y enferma seul avec lui-même. Au bout d’une semaine, il lui sembla qu’il n’avait pas fait de progrès dans la vie religieuse. Il résolut alors d’être plus soigneux dans la lecture de la Bible, plus fervent dans ses prières, plus déterminé à soumettre son cœur obstiné. Au bout de trois semaines, il trouva ses impressions religieuses presque entièrement effacées. Alors, il abandonna sa retraite et revint à son ouvrage. « J’ai trouvé, dit-il, que mon cœur était la pire société que je pusse avoir. Si je fusse resté un peu plus longtemps là-bas, j’aurais fini par ne plus me soucier du tout de la religion. » Un mois après avoir repris son travail, il redevint un chrétien plein de décision et de paix et il s’unit à l’Église. » [p. 565]

.

On souhaiterait assurément une description un peu plus minutieuse de l’état mental de ce jeune homme pendant ces trois semaines d’isolement et d’exercices spirituels. Le fait que des troubles se produisent et que des impressions religieuses disparaissent dans cette retraite, est déjà significatif. Le retour à l’unité de conscience, à la paix et à la foi, succédant à la reprise des occupations habituelles, est un phénomène tout opposé à ceux qui se produisent chez les mystiques.

Comme le cas n’est pas aussi rare qu’on pourrait être tenté de le supposer, il sera facile de vérifier et de compléter, à l’aide d’autres exemples analogues, les indications qu’il fournit sur le caractère actif et sur le sentiment religieux dans la « vie active ». Le fait suivant pris à une autre époque et dans un autre milieu confirme la première observation et la complète. Pogatski disait que Dieu ne s’était jamais manifesté à lui dans la contemplation, mais seulement le diable. Car il avait été tenté toutes les fois qu’il était resté inoccupé. Dès qu’il avait à vaincre des obstacles, il ressentait une joie qu’il ne pouvait jamais atteindre par la contemplation (4). Les troubles organiques et psychiques tentations apparaissent et disparaissent dans les mêmes conditions que chez le petit employé américain et le sentiment religieux passe par les mêmes phases d’exaltation et de dépression.

Avant de passer à de nouvelles observations, plus importantes encore, remarquons que ces deux cas, qui représentent deux degrés peut-être inégalement morbides d’un même état de conscience, sont, malgré leur complexité, relativement simples, comparés à l’état ordinaire et normal.

L’homme religieux vit en général d’une double vie, intérieure et extérieure, il sent et il agit, il contemple ou adore, et il exerce une profession, il prie et prêche ou fait des affaires, sans éprouver la moindre difficulté à concilier ces choses diverses. Il passe aisément de l’une à l’autre ou même les combine et les identifie. L’idée religieuse rétablit perpétuellement l’unité de la conscience, l’équilibre des tendances et des états psychiques. Parfois, au contraire, l’individu se trouve « partagé », désagrégé, et partant malheureux. Il se voit alors contraint de choisir (s’il peut être ici question d’un choix) entre cette alternative : Ou bien « de renoncer au monde » pour trouver l’unité avec Dieu dans son for intérieur, comme fait le mystique ou bien de renoncer à lui-même pour trouver l’unité avec Dieu dans une activité extérieure quelconque, comme nos actifs [p. 566] religieux ou comme d’autres, plus enclins encore au fanatisme, dans une action spéciale et sacrée.

Ce qui apparaît déjà clairement, c’est l’impossibilité absolue pour certains individus de satisfaire leur besoin religieux par les procédés et les exercices des extatiques. Ils arrivent au même résultat à la condition d’être orientés en sens inverse. Là où sainte Thérèse, par exempte, ne voit que de la diversité, des tentations, du mal, nos piétistes trouvent la paix et la délivrance : et ils s’exposent aux tentations dès qu’ils essayent de suivre l’exemple de la sainte et de ses pareils. Dans la situation et dans l’attitude même où celle-ci se sent le plus portée à la dévotion, ils paraissent ne plus se soucier de religion et, tandis qu’elle jouit d’une vision de Dieu, de Jésus-Christ ou de la Sainte Vierge, ils en sont réduits à une apparition du diable. On ne saurait imaginer un contraste plus frappant.

Il nous reste à envisager maintenant d’autres cas du même genre que les précédents, mais qui nous intéressent encore davantage, parce que les sujets ont besoin, dans l’intérêt de leur propre conservation et de leur unification personnelle, de se vouer à une œuvre essentiellement religieuse. Finney (5) rapporte qu’il a connu dans un « réveil » un homme qui s’enferma pendant dix-sept jours, priant Dieu continuellement comme s’il eût voulu forcer Dieu d’en venir a ses fins ; mais, cela sans aucun succès. Cet homme sortit alors pour « travailler au règne de Dieu », et immédiatement il sentit l’esprit de Dieu dans son âme et il éprouva un bonheur sans mélange. Veut-on maintenant une description plus complète de cet état curieux, d’un individu qui se sent tour à tour damné ou sauvé, abandonné de Dieu ou rempli de son esprit, troublé ou pacifié, selon qu’il reste enfermé dans sa chambre ou qu’il se met à l’œuvre ? Je la trouve dans une lettre adressée par un pasteur américain à l’un de ses collègues presbytériens, pour lui faire la confession de ses fautes et surtout de ses misères.

« J’ai souffert, écrit-il, toutes les horreurs d’une profonde mélancolie. Des pensées de blasphème qu’il ne m’est pas même permis de répéter, des tentations que je n’ose pas nommer… me traversaient l’esprit sans que je le voulusse, sans qu’il me fût possible de les repousser. Ma pauvre âme impuissante contre elles était leur jouet. Souvent, il me semblait entendre Satan me parler, se rire de moi et triompher en me disant où est ton Dieu maintenant ? Ces idées se présentaient à moi si soudainement, avec tant de force et de réalité, qu’il m’était impossible de croire qu’elles fussent nées dans [p. 567] mon esprit ; sans doute, Satan avait reçu le pouvoir de me souffleter. Dans mon angoisse, je me roulais souvent sur le plancher de mon cabinet d’études, je passais là des heures dans le désespoir. Si cela m’eût été possible, j’aurais certainement renoncé au ministère. Mais, j’étais obligé de prêcher, et au dernier moment, je me mettais à préparer ma prédication avec le sentiment que, de ce côté-ci de l’enfer, il n’était pas possible d’être plus indigne et plus malheureux que moi. Une fois que je l’avais commencé, mon sermon m’intéressait; je m’oubliais d’ordinaire en le préparant. Le dimanche je prêchais comme un apôtre, et je revenais chez moi la mort dans l’âme (6). » Voilà un prédicateur qui n’eut guère pu s’approprier ni probablement comprendre la pensée de Pascal selon laquelle tout le malheur des hommes vient de ne savoir pas se tenir dans une chambre.

Il devient donc de plus en plus évident que la vie religieuse intérieure, les joies de l’extase restent inaccessibles à une certaine catégorie d’individus. Ces individus sont les actifs, dit-on généralement. Sans doute, et l’on peut maintenant saisir l’une des principales raisons psychologiques de cette orientation totale ou du moins nécessaire vers l’activité extérieure. La même cause qui détermine à « l’oisiveté » au moins apparente et à la contemplation, un individu dont les éléments psychiques mal coordonnés se dissocient au moindre contact avec la réalité sensible, produit nécessairement l’effet contraire chez un individu pour lequel cette grave dissociation et les sentiments pénibles qui l’accompagnent, résultent de l’absence même de ce contact. A l’origine de la « vie active » comme de la vie contemplative se trouve donc le besoin d’unité et de stabilité, réductible, on l’a vu, à l’instinct de la conservation individuelle. Chez ces esprits faibles, privés du pouvoir de la synthèse mentale, l’unité et l’identité ne se maintiennent qu’au prix de sacrifices décisifs et de sérieuses mutilations. De même que le mystique sacrifiait l’action, le fanatique sacrifiera la réflexion. Quant à nos malades, ils ont déjà avec le fanatique ce caractère commun, de n’arriver à l’unité, c’est-à-dire à la satisfaction d’un instinct fondamental, que par l’oubli d’eux-mêmes, par l’absorption totale de leur moi dans une occupation favorite imposée à leur activité. Dès qu’ils restent quelque temps inoccupés, ils retombent dans leur état d’incohérence, d’anarchie intérieure et dans leurs angoisses. Entre les quatre sujets ici mentionnés, il n’y a à relever qu’une différence notable les uns s’attachent à une besogne quelconque ; [p. 568] il leur suffit de se livrer à un travail de bureau, de surmonter « quelque obstacle ». Les autres se consacrent à une œuvre exclusivement religieuse.

Mais, ainsi que je l’ai laissé entendre dès le début, cette explication des phénomènes constatés ne peut être tenue pour suffisante. L’unité et la stabilité psychiques ne sauraient dépendre simplement, chez ces malades, de la dépense quotidienne et régulière d’une certaine quantité d’énergie disponible qui, faute d’emploi, déterminerait les troubles physiologiques et psychologiques dont ils se plaignent. La théorie de Bain, concernant la nécessité des dépenses de luxe, sans objet et sans utilité, s’applique peut-être à quelques actifs, « solides machines, toujours en mouvement », auxquels une bonne nutrition fournit sans cesse de nouvelles réserves d’énergie vitale ; elle ne saurait rendre entièrement compte des phénomènes beaucoup moins simples que fournit en général la réalité même la plus vulgaire ou la plus morbide.

Tout bien examinée, l’opposition très réelle de la vie contemplative et de la vie active se subordonne, en particulier chez les piétistes qui nous ont servi d’exemple, à une opposition plus profonde, celle de la vie individuelle et de la vie collective. Le petit employé laborieux qui abandonnait son bureau pour se vouer à la méditation religieuse, ne souffrit pas tant de son inaction, d’ailleurs très relative puisqu’il employait son temps à lire et à méditer la Bible, que de l’isolement. Il le déclare expressément ce qui le troubla et faillit le perdre, ce fut de se trouver « seul avec lui-même ». A la vérité, le pasteur presbytérien atteint de mélancolie voyait régulièrement cesser ses inquiétudes, ses doutes et ses tentations, à partir du moment où il se mettait à préparer son sermon. Mais cela ne signifie nullement que cette activé intellectuelle ait pu rétablir à elle seule, entre ses états de conscience, un équilibre momentané. D’abord, « il s’oubliait lui-même » en s’intéressant à son travail, et cet aveu est déjà capital. En outre, pour prêcher le dimanche « comme un apôtre », il importe, je suppose, de s’y préparer surtout en songeant à ses auditeurs habituels et en prenant, pour ainsi dire, d’avance contact avec eux ; ce n’était donc pas au moment où il montait en chaire que le prédicateur sortait de son isolement ; c’était au moment où il se demandait ce qu’il allait dire à ses paroissiens. Ainsi, le cas se complique. Il n’y a pas seulement, comme on pourrait le croire au premier abord, passage de l’oisiveté à l’activité ; il y a de plus et surtout adaptation de l’individu à un milieu déterminé et substitution d’un moi social au moi individuel. Quoi d’étonnant si à une modification aussi profonde de la personnalité correspond [p. 569] un changement non moins profond dans les dispositions morales du sujet, dans ses émotions et jusque dans ses jugements et ses croyances ?

Cette influence de l’adaptation sur l’unité et la stabilité mentales peut se constater en tout lieu et en tout temps. Les cas pathologiques ne font ici comme toujours, qu’éclairer et illustrer les autres. Ceux qui ont connu des étudiants en théologie auront remarqué la prodigieuse facilité avec laquelle certains étudiants à l’esprit inquiet, à l’âme tourmentée, se transforment, peu après leur entrée en fonction, en simples représentants et en champions d’une doctrine arrêtée, consacrée et traditionnelle. D’ordinaire ce changement s’accomplit une fois pour toutes, parce que l’adaptation est définitive. Plus rarement, le prédicateur passe, comme on vient de le voir, par des alternatives d’angoisse et de paix, de doute et de certitude, suivant les circonstances sociales où il se trouve placé. Un évangéliste suisse plein de zèle, d’ardeur et ordinairement de conviction, promoteur même de « réveils », avoue que dans l’intervalle des réunions qu’il présidait, il se demandait avec angoisse : « Tout cela est-il bien vrai ? Et, si cela est vrai, suis-je moi un vrai chrétien ? » Et pourtant, ajoutait-il, pendant toute la durée de ces doutes, je n’ai jamais manqué de sincérité en prêchant l’évangile. Notre foi, a dit W. James, n’est souvent qu’une foi dans la foi des autres. Rien de plus juste. Mais on n’a pas encore assez remarqué que la foi du meneur religieux dépend elle-même, dans quelques cas au moins, de l’action qu’il exerce sur le milieu où s’impose son autorité, qu’elle s’affermit en se communiquant.

Pour couper court à toute équivoque et mettre encore mieux en lumière le rôle et l’importance de l’adaptation (7) dans ces phénomènes, une dernière observation vaut la peine d’être retenue et citée. On y voit les mêmes modifications de conscience produites non plus par l’intervention de l’agent dans un milieu donné, mais par l’unique pression de ce milieu sur l’individu qui la subit passivement. « J’ai connu un homme qui avait résolu de ne jamais aller prier dans un certain bosquet où plusieurs personnes se rendaient à l’époque d’un réveil pour y prier, y méditer et s’y consacrer à Dieu. C’était un avocat, et l’un de ses clercs avait été converti en cet endroit. L’avocat lui-même était « réveillé », mais il lui prit l’idée de ne jamais aller dans ce bosquet. Il marcha pendant plusieurs semaines sans trouver la paix. Une fois, il passa une nuit entière à prier dans [p. 570] sa chambre, mais il ne voulait pas se rendre au bosquet. Sa détresse devint si grande qu’il était tenté de s’ôter la vie, et qu’un jour il jeta loin de lui son couteau, de peur de s’en servir pour se couper la gorge. Finalement, il céda et se rendit dans le bosquet, ou il fut immédiatement converti et rempli de joie en son Dieu (8). » Bien que le cas ne soit pas encore aussi simple qu’on le souhaiterait (l’attention expectante y joue un rôle important), il me paraît assez significatif. Comment faire rentrer ce caractère dans la classe des actifs ? Et comment dans celle des contemplatifs ? En réalité il se rapproche beaucoup de ceux qui viennent d’être examinés, avec cette différence remarquable que le sujet n’exerce aucune activité particulière, profane ou religieuse. Le fait constant et capital dans toutes ces manifestations psychiques, qui appartiennent évidemment à un même groupe, c’est donc l’adaptation de l’individu à un milieu bien défini, excluant d’une part les tendances individuelles, d’autre part toute forme différente de vie sociale, et réalisant par là même l’unité de conscience et la paix morale.

Ainsi, la vie active consiste essentiellement dans l’absorption de l’individu par une œuvre, mais par une œuvre sociale, ayant pour effet principal d’anéantir les sentiments individuels. De même, la vie contemplative anéantit, comme on l’a vu, les sentiments sociaux. En considérant, comme nous le faisons ici, des cas extrêmes, nous trouvons donc que le sentiment religieux se développe dans deux directions opposées. Il apparaît et acquiert toute son intensité chez les uns, dans les conditions précises où il s’efface chez les autres. Il se manifeste comme besoin, pour toute une catégorie d’êtres humains, dans certaines circonstances déterminées où les représentants d’une autre catégorie trouvent la satisfaction même de ce besoin. Et cette opposition se réduit à une différence de nature entre les causes qui, en l’absence d’un réel pouvoir de coordination, maintiennent en un équilibre souvent bien instable, les éléments psychiques.

Lorsque la qualité et l’orientation des tendances prédominantes poussent l’individu à s’isoler, à se replier sur lui-même, à chercher loin de ses semblables le point d’appui dont il a besoin, l’image d’un être surhumain, idée-force si jamais il en fut, remplit l’office d’élément unificateur. La religion apparaît alors comme une forme de systématisation excessive et anormale, procédant trop exclusivement par élimination. N’importe, le résultat est atteint du moment où une certaine unité de conscience succède à l’incohérence primitive [p. 571]. Résultat peu assuré et peu durable, d’ailleurs, que le moindre accident suffit à compromettre. Or l’accident le plus grave se produit d’une manière à peu près constante et inévitable, au moment d’une adaptation nouvelle. Que le mystique entre réellement en contact avec le « monde » les différents groupes sociaux, y compris la famille et les églises et l’équilibre se perd. La systématisation cède au premier choc, occasionné par une velléité quelconque d’adaptation.

Lorsque la qualité des tendances et leur orientation inverse poussent l’individu dans le sens contraire, hors de lui-même, le point d appui indispensable change. L’idée religieuse remplit toujours, à la vérité, un office analogue. Seulement elle n’est plus perçue dans les mêmes conditions, ou si elle l’est en quelque manière, elle manque d’efficacité, elle reste lettre morte. Elle ne se développe, elle ne se fortifie et n’établit sa suprématie que dans la mesure où l’individu se trouve placé dans un milieu favorable. La religion devient alors à la fois cause et effet de l’adaptation. Et comme l’équilibre ainsi obtenu reste éminemment fragile et instable, il suffit encore du plus léger accident pour le détruire. Il suffit que l’individu sorte de son milieu, qu’il en sorte seulement par la pensée pour essayer de se vouer à la contemplation intérieure de l’être divin. L’heureux effet de l’adaptation disparait souvent dès les premières tentatives de systématisation, même religieuse.

II

FORME SOCIALE DE L’IDÉE RELIGIEUSE.

L’influence de l’adaptation sur la stabilité mentale a été jusqu’ici trop peu remarquée par les psychologues. Quelques traités récents, quelques articles signalent pour tant cette lacune, fournissent des indications utiles, et même des données qui contribueront à la combler. M. Baldwin (9) ne sépare jamais l’organisation psychologique de l’organisation sociale, et il s’en faut de peu qu’il reconnaisse le vrai rôle de l’adaptation. M. C. L. Duprat (10) étudiant les causes sociales de la folie, trouve que la plupart des troubles moraux qui affectent les individus, correspondent à des troubles sociaux et en dérivent. Il va même jusqu’à formuler avec précision cette idée, sur laquelle il eût fallu seulement insister davantage, que les malades [p. 572] enfermés dans les asiles, soignés dans les hôpitaux, ont souvent perdu la raison, pour n’avoir pas su s’adapter à de nouvelles conditions d’existence. M. Flournoy (11) remarque que son sujet, Mlle Smith, héréditairement prédisposé aux hallucinations, a souffert, pendant sa jeunesse, de se sentir trop différente de son entourage, incomprise et entièrement isolée. Et M. Millioud (12), interprétant ces observations, voit avec raison dans le défaut d’adaptation au milieu, l’une des causes les plus fréquentes de la désagrégation mentale. Toutes ces données et ces considérations générales viennent à l’appui des observations recueillies dans les milieux religieux et confirment notre interprétation.

Les faits que nous allons maintenant passer en revue diffèrent quelque peu des précédents, mais se rangent naturellement sous la même loi qu’ils vérifient. Certains malades également faibles, incapables de systématisation interne et d’adaptations nouvelles, dont l’unité et la stabilité dépendent aussi de la pression morale exercée par le milieu, ne retombent pas au même degré que les premiers dans les troubles organiques et psychologiques et dans le doute chaque fois qu’ils se trouvent isolés. Séparés de leur groupe, quel qu’il soit, de leur église ou de leur secte, retirés dans quelque solitude, enfermés dans quelque asile, ils restent en général adaptés à leur milieu réel ou imaginaire, partant unifiés, stables, calmes, pleins de foi, souvent de joie. C’est que chez eux, l’idée religieuse s’est développée, fortifiée, maintenue, fixée. Mais cette idée fixe n’apparaît plus, dans ce cas, tout à fait telle qu’elle se manifestait dans l’extase.

Sans doute, la plupart des phénomènes que nous allons constater chez les fanatiques, nous les avons déjà rencontrés chez les mystiques la perversion des sentiments moraux et sociaux, l’ascétisme, le besoin de direction, les visions, l’extase même, au sens courant du mot, se retrouvent dans le fanatisme, mais sous un aspect différent de celui qui nous est déjà connu, avec un caractère nouveau. Afin d’éviter les répétitions, je me bornerai à relever ce seul caractère, à envisager en ces divers états de conscience, la forme sociale qui leur est commune.

Et d’abord, l’ascétisme joue un rôle considérable dans l’existence des « saints » de ce genre. Les biographies de saint Dominique, de saint Bernard, même, fournissent en abondance des exemples de mortifications qui ne le cèdent en rien à ceux que l’on sait. Les [p. 573] mêmes exercices spirituels sont souvent et en grande partie pratiqués par les représentants des deux groupes de malades. Quelle qu’ait été leur destination primitive, les « exercices » de Loyola favorisent chez les uns le développement du mysticisme, chez les autres le développement du fanatisme. Les prédicateurs exaltés, les prophètes inspirés, les meneurs de foules, les chefs de sectes crucifient leur chair, amortissent leurs sens, apprennent à « voir sans voir », à « entendre sans entendre », à « manger sans goûter », à tel point qu’il arrive a l’un de boire de l’huile pour de l’eau, sans s’en apercevoir, ou à un autre, d’ignorer au bout d’un an de noviciat la configuration de l’oratoire où il prie tous les jours. Inutile de multiplier ces exemples historiques.

Ici encore, l’ascétisme est à la fois un indice et une cause de la transformation du sentiment religieux en idée et en émotion fixes. Dieu lui-même ordonne à l’individu partagé entre des sentiments divers et contraires, de renoncer à toute émotion, à toute image profane. En d’autres termes, l’idée religieuse exclut elle-même de la conscience ce qui la gêne et la contrarie. Et sa puissance s’en trouve accrue d’autant.

L’évangéliste déjà mentionné ne pouvait vivre en paix pendant les années où tout en aspirant à la sainteté chrétienne, il prenait plaisir à lire Schiller, Goethe et Wieland. Un de ses amis lui ayant fait cadeau des Idylles de Gessner, il les lut et les relut avec avidité. Un jour, il prit le volume, s’assit près d’une haie et après avoir une dernière fois goûté les émotions poétiques, il jeta loin le petit livre. Dès lors, il eut moins à souffrir du chaos de ses sentiments. Chez un pasteur, mort récemment, ce développement de plus en plus exclusif de l’idée religieuse pouvait fort bien se constater et se suivre. R. renonça tout d’abord à s’occuper de ses abeilles, durant les loisirs que lui laissait le soin de sa paroisse. Puis, il se sentit mal à l’aise à la pensée « que l’acte de fumer était incompatible avec l’ordre divin de faire toutes choses pour la gloire de Dieu », et dès lors, il ne regretta jamais son « dernier cigare ». Puis il abandonna la lecture du Journal de Genève, puis la culture des fleurs qui ornaient son presbytère, finalement son presbytère lui-même et son modeste traitement. Toutes ces choses et bien d’autres auxquelles il tenait beaucoup lui furent successivement, comme il disait, « réclamées par le Seigneur ». On ne saurait mieux caractériser le pouvoir tyrannique de l’idée qui s’installe et se maintient par l’élimination graduelle, mais totale, des états rivaux et des tendances antagonistes. Chez R., ce développement aboutit à la fondation d’une secte dont il resta jusqu’à sa mort le chef. [p. 574]

Parmi les éléments ainsi éliminés, les sentiments de famille méritent une mention spéciale. Les savants qui établissent un antagonisme entre la vie domestique et la solidarité sociale trouveraient de bons exemples chez les fanatiques. Les prophètes et les réformateurs anciens ou modernes fuient la maison paternelle, résistent inflexiblement à leurs parents, lorsque ceux-ci essayent de les reprendre, quittent leurs femmes et leurs enfants pour se mettre entièrement à la disposition de Dieu. Et cela toujours par ordre divin. D’ailleurs, les actes, les fugues, la négligence des devoirs domestiques, ne font que manifester le véritable état affectif de l’agent. La réalité affective correspond exactement aux apparences, la ruine de la famille a pour cause unique la destruction opérée par une divinité jalouse des affections de famille. R. n’abandonna jamais les siens, mais il faut, disait-il, que « nous quittions dans le cœur et en réalité si le Seigneur le demande père, mère, frères, sœurs, maison et que nous haïssions notre propre vie pour être ses disciples ». Dans un passage de son traité contre les hérétiques, Calvin fait à ce sujet une déclaration vraiment effrayante qui a la valeur d’un document psychologique. S’adressant aux « miséricordieux » qui veulent laisser les hérésies impunies, il leur affirme que telle n’est pas la volonté de Dieu. « Ce n’est point sans cause qu’il abat toutes affections humaines dont les cœurs ont accoutumé d’être amollis. Ce n’est point sans cause qu’il chasse loin l’amour du père envers ses enfants et tout ce qu’il y a d’amitié entre les frères et prochains, qu’il retire les maris de toutes les flatteries dont ils pourraient être amadoués par leurs femmes ; bref, qu’il dépouille quasi les hommes de leur nature afin que rien ne refroidisse leur zèle. Pourquoi requiert-il une si extrême rigueur et qui ne fléchisse point, sinon pour montrer qu’on ne lui fait point l’honneur qu’on lui doit, si on ne préfère son service à tout regard humain pour n’épargner ni parentage, ni sang, ni vie qui soit et qu’on mette en oubli toute humanité quand il est question de combattre pour sa gloire (13). » Si ce n’est pas là une description complète du fanatisme, il faut y voir au moins une confirmation éclatante de notre remarque sur la marche de la maladie, et sur la puissance éliminatrice de l’idée religieuse. Les affections naturelles les plus profondes cèdent comme les autres aux chocs réitérés d’une force croissante. Les malades les plus dangereux pensent alors et agissent en conséquence. Les plus inoffensifs ressemblent simplement au fameux pèlerin de Bunyan qui, fuyant sa ville et sa maison, avant qu’elles [p. 575] fussent embrasées par le feu du ciel, se bouchait de ses doigts les oreilles pour ne pas entendre l’appel de ses enfants et répondait au « sage mondain » curieux de savoir s’il était marié : « Oui, mais il me semble que j’ai une femme comme si je n’en avais point (14) ».

Mais, si complète que soit l’élimination, elle ne va jamais, chez le fanatique, jusqu’à détruire tout espace de sociabilité. Bien au contraire. La tendance sociale ne contrarie plus ici l’idée religieuse et ne constitue plus un obstacle à écarter, mais elle lui est unie, elle se combine avec celle-ci comme un élément essentiel entre dans le composé dont il fait partie intégrante. Chercher par tous les moyens la plus grande gloire de Dieu, combattre l’hérésie sans épargner « ni sang ni vie », réformer l’Église, fonder une société nouvelle et parfaite, vivre pour son ordre ou pour sa secte, prophétiser la destruction d’un monde mauvais, ou le sauver une fois de plus, ce n’est pas seulement, pour ces personnes éminemment sociables, accomplir un devoir envers autrui ni même, au sens ordinaire, un devoir envers Dieu, c’est être tout simplement religieuses. La religion devient un phénomène social par cela seul que la personne humaine est relative à une collectivité, membre d’un groupe, et que par suite, elle sent, pense, agit sous l’idée dominante de ce groupe, lequel s’intègre réellement, avec le tout qui la constitue. On pourrait montrer comment le sectaire, par exemple, quel que soit son rôle, supérieur ou subalterne, reporte sur la secte les affections qui se détournent des autres groupes sociaux, comment il en arrive à ne pouvoir s’unir à Dieu qu’en s’unissant à ceux qu’il appelle ses frères. Il me paraît préférable, pour être moins long de considérer quelques phénomènes psychiques particulièrement importants.

Le fait essentiel, on l’a vu par notre analyse de l’extase, c’est le besoin de direction. Ce besoin existe naturellement chez le fanatique. Mais il se satisfait autrement que chez le mystique, d’une manière plus conforme à la réalité courante, car si le mystique peut paraitre au premier abord échapper à toute direction, le fanatique paraît à première vue n’en subir d’autre que celle d’une ou de plusieurs personnes de son entourage, et il faut y regarder d’un peu plus près pour s’apercevoir qu’il se soumet lui aussi à une autorité surhumaine. Nous avons donc affaire maintement [sic] à un phénomène plus complexe, à une double relation de dépendance, à la fois sociale et supra-sociale. Distinguons, pour procéder avec quelque précision, entre le meneur et le mené. Celui-ci éprouve, à n’en pas douter, le besoin de se [p. 576] soumettre à une autorité étrangère, à une discipline extérieure. Incapable de vivre pour son propre compte, il aspire à vivre de la vie d’une certaine collectivité. Il ressemble à s’y méprendre à ces malades étudies par les docteurs Raymond et Pierre Janet qui souffrent de tous les troubles de l’aboulie, de l’impuissance et du désespoir parce qu’on les a sortis de leur petit milieu familial ou provincial, et qui présentent toutes les apparences de la guérison dès qu’on peut les y réintégrer (15). Et pourtant, l’analogie n’est que partielle. Outre la différence de milieu, il y a celle du principe directeur. La pression morale exercée sur l’individu par son entourage ne le réconforte et ne le satisfait qu’en réalisant certaines conditions qui permettent à l’idée religieuse de dominer sur les tendances diverses. L’avocat américain (16) qui resta en proie au désespoir et aux aidées de suicide, tant qu’il refusa de se joindre aux personnes pieuses qui se réunissaient sous un certain bosquet, fut délivré de ses maux, non par la simple action de ces personnes, mais par l’action divine devenue irrésistible sous leur influence. Toutefois, dans les deux cas, le besoin de direction se fait sentir tant que l’individu ne s’adapte pas au milieu ou s’isole moralement; il se satisfait par l’adaptation et c’est là ce qui dispense le malade de recourir périodiquement au médecin ou à l’hypnotiseur.

Les grands fanatiques, meneurs de foule, chefs de secte paraissent destinés au commandement bien plutôt qu’à l’obéissance. Mais cela n’est vrai qu’en apparence ou en une mesure très faible. On l’a déjà noté le meneur est d’abord hypnotisé par l’idée dont il se fait l’apôtre, autrement dit le meneur n’est qu’un mené. S’il en est ainsi du chef politique, hypnotisé, comme Robespierre, par une idée abstraite, à plus forte raison en est-il de même du chef religieux qui se croit dirigé et, selon une expression un peu ancienne, se sent agi par une personne omnisciente et omnipotente. « Dieu m’a dit », « le Saint-Esprit m’a fait dire » ou « il m’a employé à ce travail », ou « il m’a fait jeûner », ou encore, « il m’a fait prendre une certaine attitude », il m’a ordonné de m’étendre à terre, de tourner sur moi-même jusqu’au vertige, etc., telles sont quelques-unes des formules les plus fréquemment employées par les prophètes et les fanatiques de toutes sortes. L’un des plus récents, parmi les plus gravement atteints, Guillaume Monod, qui se crut prophète, puis fils de Dieu et réussit à convaincre un assez grand nombre de personnes en France et en Suisse (on rencontre encore quelques monodistes), décrit ainsi [p. 577] ses rapports avec le Saint-Esprit : « Pour donner quelque idée de la manière dont il me dirigeait, je puis dire que je perdis ma liberté depuis le moment ou je reçus le Saint-Esprit. J’étais lié par lui, je le dis dans un sens littéral. Saint Paul était lié par un ordre moi, j’étais lié par une puissance qui agissait sur mes membres, autant que par la parole qui m’était adressée, et je l’étais constamment. Je puis me comparer à Ezéchiel qui dit l’Esprit entra en moi et me mit sur mes pieds et m’enferma dans ma maison, etc. (17) » C’est là un équivalent des témoignages mystiques, une affirmation du besoin de direction et de l’absolue dépendance. Mais, dans ce cas, ces sentiments cessent d’être individuels pour revêtir dès l’abord et garder ensuite une forme nettement sociale. Guillaume Monod, sépara malgré lui de ses disciples (il resta longtemps enfermé dans un asile d’aliénés n’en était pas moins occupé à une œuvre sociale en effet, l’esprit divin, il en était convaincu, opérait en lui la régénération de l’humanité tout entière.

De même, le chef de secte moins éloigné, d’ordinaire, de l’état normal, ne se sent réellement dépendant de la puissance personnelle dont il devient l’organe que lorsqu’il se trouve à la tète de son troupeau, en communion morale avec lui. Dans l’intervalle des réunions, il ne cesse presque jamais d’y être adapté. R., qui fonda une secte, comme on l’a vu, après avoir quitté l’Église, considérait comme dangereuse et diabolique la tendance à l’isolement. S’isoler sous prétexte de jouir du Seigneur, c’est selon lui tomber dans un piège préparé par te diable. Les corps peuvent être séparés momentanément à la condition que les âmes restent unies par le Saint-Esprit. Autrement Dieu cesse de se communiquer. Le besoin de direction chez le meneur religieux est donc relatif à une collectivité qui peut embrasser l’humanité dans son ensemble, mais qui reste le plus souvent limitée à un petit groupe d’individus animés d’un esprit identique. Selon que le moi social se rétrécit ou s’élargit, le sentiment religieux s’étend de la secte à l’Église, à la nation, à l’univers.

Ce caractère social se retrouve dans toutes les manifestations psychiques du fanatisme et particulièrement dans les plus exagérées et les plus aisément observables. On sait que l’idée fixe arrivée à son plein développement donne naissance soit à des hallucinations, soit à des mouvements et à des actions. Le mécanisme de ces phénomènes est aujourd’hui assez bien connu. Ce qu’il importe maintenant de considérer c’est la forme particulière que revêtent, chez les [p. 578] malades dont il s’agit, les hallucinations et les actions automatiques.

Tandis que l’extatique jouit égoïstement d’une vision du Christ ou joue plus ou moins consciemment la scène de la crucifixion, le fanatique a des visions d’un autre genre et ne manque presque jamais de donner à ses actes les plus bizarres, à ses gestes les plus arbitraires en apparence, une interprétation sociale.

Considérons, en premier lieu, les hallucinations. Dans l’embarras du choix, j’emprunte à l’histoire ecclésiastique deux exemples que deux observations permettront de contrôler. Catherine de Sienne, après une période de mysticisme, renonça à la vie solitaire. Alors elle eut une vision décisive les fondateurs des grands ordres monastiques lui apparurent ; elle laissa s’éloigner ceux qui imposèrent aux nonnes une claustration trop absolue et l’oubli du monde. Vint enfin saint Dominique, qui jeta sur ses épaules le manteau des sœurs hospitalières de la pénitence, affiliées aux frères prêcheurs. Peu après, elle fut admise dans cet ordre militant (18). A une autre époque et dans un milieu très différent, G. Fox, le fondateur de la société des Quakers, vit « des peuples aussi épais que les atomes, dans le soleil » amenés en la bergerie du Seigneur. Son œil tourné « vers le septentrion » contempla un grand peuple qui l’accueillit bien et s’apprêta à l’écouter. Aussitôt, des phénomènes moteurs succédant à l’hallucination, il se mit à prêcher sur la montagne ou il se trouvait seul, comme s’il eût été en présence d’un nombreux auditoire (19). De nos jours, Guillaume Monod eut plusieurs visions du même genre. A la prière de Jésus-Christ, Dieu son Père descendait. « Je ne voyais rien, mais j’entendais une voix comme venant d’en haut. Jésus-Christ m’avertissait de me mettre à terre quand Dieu venait. J’étais effrayé, le visage contre terre, pendant que Dieu lui-même parlait, et pourtant je me réjouissais d’entendre sa voix. Il me parlait de ses plans pour la conversion du monde (20). Enfin, J., ancien alcoolique converti, aujourd’hui soldat de l’armée du Salut, eut naguère des hallucinations auditives suivies d’une série d’actes. En voici un exemple : Au moment de sa conversion, il éprouva un désir ardent de « faire quelque chose pour le Seigneur ». Pendant une réunion, il entendit tout à coup une voix disant : « Je suis prêt pour le ciel, l’êtes-vous ? » Il fit broder ces mots sur une grande écharpe qu’il mit en sautoir pour parcourir les rues de la ville. Puis il se rendit dans le même accoutrement à Paris et à [p. 579] Londres. Il fallut une nouvelle intervention céleste pour mettre un terme à cette sorte de fugue.

Avec deux de ces exemples, nous touchons aux actions automatiques, puisque les hallucinations déterminent des actes combinés en vue du salut de l’humanité. Mais je trouve chez Guillaume Monod des phénomènes moteurs qui constituent, en quelque sorte, une forme psycho-sociale de l’extase motrice : une série de mouvements automatiques représentant non plus un événement individuel, une scène de vie du Christ, mais une situation collective, l’état de la chrétienté. Sans doute, le symbole n’est pas très clair pour l’observateur étranger ; mais le sujet l’interprète à sa manière et si cette interprétation constitue à quelques égards une différence importante entre les deux cas, il n’y a pas ici à en tenu compte. Donc, le Saint-Esprit descendit sur le malade et lui fit prendre « l’apparence d’un insensé ». Tantôt il tournait sur lui-même, tantôt il courait en arrière et tombait à la renverse, tantôt il se dépouillait de ses vêtements, etc. Un jour même, Dieu renouvela en lui, « par une opération qui eût pu lui coûter la vie si lui-même n’eût conduit sa main, le signe sanglant qu’il donna à Abraham pour accuser la race humaine de péché ». Dieu voulait ainsi « représenter en moi ce que vous êtes vous-mêmes à ses yeux. Toute ma folie, j’adopte le terme que le Saint-Esprit a employé, était destinée à figurer l’état de la chrétienté depuis le commencement du papisme (21). » Peu importe que le sens de ces symboles reste plus ou moins obscur pour celui qui assisterait simplement à la scène sans lire le commentaire. Un fait devient évident considérée sous son aspect mental ou sous son côté moteur, l’idée religieuse apparaît toujours la même chez le fanatique; elle s’associe d’une manière étroite et indissoluble à un petit groupe de tendances, d’émotions, d’images qu’elle régit, mais qui en font une force éminemment sociale, un principe énergique d’adaptation de l’être à son milieu.

III

LA STABILITÉ DU MILIEU.

Nous touchons ici à un point fort obscur, que la méthode pathologique nous permet d’élucider les rapports du psychique et du social apparaitront toujours mieux à mesure que nous pousserons plus avant notre recherche. Les manifestations extérieures et bien connues du fanatisme ont leur principale raison d’être dans l’état psychologique décrit plus haut, dans ce besoin d’unité et d’identité [p. 580] mentales que satisfait seule, chez certains malades, l’adaptation à un milieu non pas quelconque, certes, mais réalisant au moins l’une des conditions fondamentales de tout milieu favorable et bienfaisant, savoir la stabilité, la permanence.

Cette condition s’impose déjà dans l’adaptation organique. On sait que d’après la théorie ordinairement admise, l’organisme retient entre une multitude de mouvements exécutés d’abord au hasard, ceux qui par un accident heureux assurent une adaptation nouvelle et sont accompagnés pour cela même de plaisir. Le plaisir s’associe dès lors au mouvement, si bien que le souvenir du plaisir suffira à provoquer à nouveau le mouvement utile et, par la répétition, à rendre l’acquisition permanente. La première réaction « adaptante » procure le plaisir qui, devenant cause à son tour, engendre les réactions « adaptées ». II faut donc que le souvenir du plaisir puisse revivre, à maintes reprises, et cette réviviscence suppose elle-même une reproduction fréquente des excitations agréables et, en définitive, la permanence du milieu où se rencontrent ces excitations. Une autre théorie réduit, il est vrai, en une mesure assez considérable, la part du hasard dans les réactions primitives et celle du milieu dans les réactions répétées, autrement dit dans l’affermissement de l’adaptation. L’organisme coopérerait lui-même, d’une manière fort efficace, à la sélection des mouvements. S’il préfère et exécute tel mouvement, ce n’est pas tant le mouvement agréable qu’il recherche, c’est bien plutôt le stimulus favorable, et une fois qu’il l’a rencontré, il se maintient en contact avec lui, en vertu d’une tendance naturelle. Ainsi l’adaptation dépendrait moins absolument de la constance du milieu. Toutes choses restant égales le milieu pourrait varier dans la mesure où l’organisme serait capable d’atteindre et de fixer le stimulus nécessaire ou, comme on l’a dit, de créer lui-même à son propre usage cette stabilité que le milieu ne lui garantit point.

Quoi qu’il en soit de ces hypothèses biologiques, on peut affirmer hardiment, d’une manière générale, que l’adaptation de l’individu exige dans tous les cas une certaine stabilité de son entourage, que plus l’individu est actif, doué de conscience, d’énergie et de volonté, plus aussi le milieu peut, sans inconvénient pour lui, être variable et divers. Mais, il y a une différence importante à signaler entre le milieu physique et le milieu social.

Le cas d’un organisme s’adaptant au monde physique est le plus simple. Les biologistes peuvent discuter beaucoup pour savoir si le vivant se borne à reproduire le mouvement agréable et à éviter le mouvement pénible, ou s’il tend à se rapprocher du stimulus bien- [p. 581] faisant et à s’éloigner du stimulus malfaisant. Dans les deux hypothèses, quoiqu’à un moindre degré dans la seconde que dans la première, on admet à priori la persistance des mêmes conditions extérieures d’existence. La stabilité du milieu physique est une sorte de postulat indispensable à la biologie.

Le milieu social dépend au contraire, en une mesure très large, de causes psychologiques en partie assignables. L’individu humain qui s’adapte à son entourage agit sur celui-ci après avoir réagi sous son influence. Les suggestions qu’il reçoit se ressentent, en définitive, des suggestions qu’il produit, et bien plus encore des actes qu’il exécute. Tout ce que peut faire un protozoaire sur lequel tombe un rayon de soleil, c’est un mouvement propre à augmenter ou à prolonger l’action du rayon bienfaisant. L’être social peut davantage. Il tend lui aussi à demeurer en contact avec les stimulus nécessaires, et il réussit d’autant mieux dans cette tentative que le milieu où prennent naissance les excitations est en bonne partie son ouvrage. L’adaptation morale implique ainsi, outre la tendance vers certaines suggestions favorables, la création et le maintien d’une société ainsi faite que les suggestions de ce genre y abondent et s’y renouvellent sans cesse, et que les suggestions contraires en soient si possible rigoureusement exclues.

Sans doute, l’homme civilisé, sain et actif, s’accommode sans trop de difficulté d’un monde extrêmement varié et toujours changeant. Il s’y trouve d’autant plus à l’aise que ce monde par sa diversité même et sa variabilité lui fournit à chaque instant des occasions de s’essayer à de nouveaux ajustements, de se modifier lui-même et de progresser sans renoncer à ses habitudes. Mais, le dégénéré, le faible d’esprit, l’instable, ne saurait y subsister. L’isolement lui est pénible, il a besoin de vivre en société pour éviter les troubles, les crises qui proviennent du défaut de systématisation. Mais, le mal n’est jamais conjuré qu’en apparence et il se manifeste à nouveau, non seulement lorsque le malade se retrouve « seul avec lui-même », mais aussi toutes les fois que surgit la difficulté d’une adaptation nouvelle. Dans ces conditions, l’individu ne trouvera le calme, la paix et le bien-être que dans un milieu social ou les mêmes suggestions toujours répétées le soutiendront continuellement, c’est-à-dire dans une société grande ou petite, mais absolument uniforme et stable. Or l’idée religieuse réalisera justement, mieux que toute autre force, cette uniformité et cette permanence du milieu, indispensables à l’adaptation.

Je mentionne d’abord quelques déclarations, significatives à cet égard, des défenseurs autorisés de l’Église ou des Églises. Les saints [p. 582] Dominique, les saint Bernard, les Bossuet, célèbrent l’Unité en termes presque identiques à ceux qu’employaient les solitaires et les extatiques. Seulement, avec eux, ce n’est plus de l’unité de conscience qu’il s’agit : c’est bien plutôt de l’unité ecclésiastique, politique même, de l’unité extérieure des sentiments et des volontés. Notez que sur ce point, les subtils docteurs de l’Église saisissent mal le sens et la portée de leurs propres paroles, de leurs propres actes. L’Unité qu’ils exaltent et qu’ils maintiennent reste pour eux un mystère. Ils la justifient parfois au moyen de singuliers arguments. Il n’y a qu’une foi, qu’un baptême, qu’un Seigneur, qu’une Église, diront-ils par exemple, de même qu’il n’y eut qu’une arche au temps du déluge (22). Bossuet paraît entrevoir au moins la vérité, dans un passage célèbre : « Qu’elle est grande l’Église romaine, soutenant toutes les Églises, portant le fardeau de tous ceux qui souffrent, entretenant l’Unité…. Sainte Église romaine, mère des Églises et de tous les fidèles. Église choisie de Dieu pour unir ses enfants dans la même foi et dans la même charité, nous tiendrons toujours à ton unité par le fond de nos entrailles. » Paroles remarquables, qui dépassent assurément la pensée de l’orateur. A travers la phraséologie théologique, on peut discerner le fait capital, pour la psychologie sociale, de l’adaptation religieuse. La religion réalise une condition fondamentale de l’adaptation, par « l’entretien » de l’unité et de l’identité des croyances, des volontés, des émotions, en un mot par la stabilité du milieu social.

Mais, il y a mieux à faire qu’une transposition de la pensée chrétienne dans le langage de la science contemporaine. L’examen des faits justifiera plus sûrement les considérations précédentes. Ceux qui constituent le fanatisme et qui présentent tout à la fois une simplification et une forte exagération de la réalité ordinaire, se répartissent naturellement en trois groupes. La religion remplit son office psycho-social en unifiant ou pour mieux dire en uniformisant : 1° les croyances ; 2° les actes et la conduite ; 3° les sentiments et les dispositions intimes des membres de la communauté.

Ces distinctions — est-il besoin de le dire, — n’ont rien d’absolu. Tout au plus correspondent-elles à la remarque banale, fondée sans doute, mais issue aussi d’une théorie surannée des facultés, qu’il y a une religion de l’intelligence, consistant essentiellement dans un ensemble d’opinions et de dogmes, une religion de la volonté consistant soit en pratiques rituelles, soit en œuvres de bienfaisance, et une religion du sentiment consistant en émotions et en jouissances [p. 583] plus ou moins spirituelles. C’est là une manière commode de grouper les faits, rien de plus.

La tendance à l’uniformité agit puissamment sur les croyances générales. Sa manifestation la plus connue est la lutte contre l’hérésie. Celle-ci constitue aux yeux du fanatique une véritable maladie sociale. « C’est une gangrène qui gagne toujours (23). » D’ou l’on ne manquera pas de conclure que l’unique remède doit être l’extirpation du membre gâté. Le terme de novateur sert à exprimer le plus profond mépris. La raison qui en affranchissant l’individu de la toi collective et traditionnelle engendre la diversité sociale, parait plus que suspecte on la juge impie. Le vrai motif de la condamnation d’Abelard fut que, « non content d’avoir Dieu pour garant de sa créance, il voulut que sa raison en fut l’arbitre » et que par là il corrompit les fidèles et, « avec son esprit contagieux, égara les âmes simples (24). » Le protestantisme qui admet, en principe, le libre examen, aboutit pratiquement, dans un grand nombre de cas, à l’intolérance. Cela tient précisément à ce qu’il est lui aussi une religion et non pas une philosophie. D’ailleurs, entre les cas simples et extrêmes, ou qu’on les prenne, il n’y a aucune différence notable. Et notre thèse s’en trouve encore confirmée. Le protestantisme vise comme le catholicisme, comme toute religion positive, à maintenir la stabilité relative et normale ou absolue et anormale d’une société déterminée et il y réussit tantôt par les mêmes moyens, tantôt par d’autres qui lui sont propres.

Le besoin d’uniformité intellectuelle excluant toute distinction entre les vérités essentielles et les vérités accessoires, l’hérésie, l’innovation sera combattue avec une énergie égale, quel que soit le point litigieux. Le fanatique fera la guerre aux opinions particulières, même les moins dangereuses en apparence, simplement parce qu’elles sont particulières et qu’elles introduisent la diversité dans son milieu. C’est un crime à ses yeux d’abandonner la foi de l’Église dans son ensemble, mais c’est aussi un crime de rejeter ou de modifier certains détails, de penser que Jésus-Christ n’est pas dans le sacrement de l’autel, que tous les hommes seront sauvés, que si une hostie consacrée tombe dans la boue, le corps de Jésus-Christ cesse d’y être (25). De même, c’est un crime de nier la Trinité ou de reconnaître que la loi de Moïse n’interdit pas absolument la polygamie (26). Pour empêcher la diffusion de l’erreur, défense [p. 584] est faite de recevoir ou écouter les prédicateurs étrangers, inconnus, non recommandés par l’autorité ecclésiastique (27). Pour prévenir le mal et établir en tous lieux, l’unité d’enseignement, des sectaires modernes sont allés jusqu’à faire sténographier les discours prononcés par quelque prédicateur autorisé et à les expédier dans les localités éloignées où ils devaient être répétés textuellement (28). Et cette uniformisation des croyances se présente bien d’ordinaire comme une œuvre essentiellement religieuse. Le persécuteur se considère comme un instrument divin. C’est ce qui lui permet d’agir si souvent sans colère et sans haine ; c’est aussi ce qui le rend impitoyable dans ses actes et dans ses jugements.

Si le fanatique ancien frappait lui-même le novateur ou le dissident, le fanatique moderne, placé dans d’autres conditions, abandonne bon gré mal gré ce soin à Dieu et cela le conduit à voir des châtiments divins dans tous les accidents dont les hérétiques peuvent être victimes. D’ailleurs, actes et jugements fanatiques se retrouvent à toutes les époques. L’Italien Ochino, expulsé de Suisse pour avoir mis en doute le dogme de la Trinité, perdit, peu de jours avant son procès, sa femme qui se brisa la tête en tombant d’un escalier. Théodore de Bèze écrivit à ce propos de la meilleure foi du monde : « C’était un jugement de Dieu qui frappait dans sa maison ce vieillard impie avant même que son crime eût éclaté au dehors (29). » J’ai pu constater moi-même, récemment, ce phénomène. Un pasteur d’une piété éprouvée, mais suspect pour ses vues particulières sur la divinité de Jésus-Christ, fut atteint de paralysie, avec trouble des fonctions du langage. Le peintre D., orthodoxe farouche, soutint avec une conviction profonde qu’il fallait voir dans cet accident une manifestation évidente de la justice divine. Comme je lui adressais quelques objections : « Ce sont là, répondit-il, des choses qu’il faut dire avec beaucoup de douceur, mais je ne puis m’empêcher de croire à un châtiment divin. » La raison de cette douce férocité nous est maintenant connue. L’introduction d’une idée nouvelle ou étrangère dans un milieu donné, c’est ou ce peut être, pour des personnes faibles qui s’y trouvent exactement adaptées, la désorganisation partielle ou totale de la vie psychique. Le danger est assez grand pour que ces personnes ou celles qui les dirigent comptent alors sur une intervention spéciale de la divinité.

Le fanatisme requiert en outre et « entretient chez tous les [p. 585] membres de la communauté une conduite uniforme. Entendez par là, avec l’unanimité dans l’accomplissement des pratiques religieuses, une identité parfaite dans la manière de vivre, de se comporter, de travailler, de se distraire, de se vêtir, d’écrire, de parler, etc. L’Église a souvent exclu de son sein des croyants attachés au dogme, mais détachés des cérémonies, affranchis des formes extérieures du culte (30). D’autre part. elle s’est contentée non moins souvent d’une adhésion purement formelle, parfois d’une attitude, d’un simple geste. Les missionnaires chargés de convertir les protestants aux galères, voulaient les forcer à se mettre à genoux pendant la messe. « Chiens, disait un major général, qui leur faisait donner la bastonnade, mettez-vous à genoux et dans cette posture, si vous ne voulez pas prier Dieu, priez le diable. Que nous importe (31) » ? Mais, d’autres fois, le fanatisme prétend régler et uniformiser la conduite entière. A Genève, au temps de Calvin, la force publique était requise non seulement pour assurer la fréquentation du culte, mais encore pour empêcher les fêtes, les jeux, les danses, les lectures frivoles, les propos légers. S’écarter des coutumes établies ou de la pure doctrine, c’est toujours se révolter contre la société et contre Dieu. Le lecteur s’étonnera peut-être que l’on s’arrête ici à une question de toilette. Mais, lorsqu’il s’agit du fanatisme, les plus petites questions prennent une importance extrême, et l’uniformité du costume s’impose au même titre que l’orthodoxie. Une mise personnelle, recherchée surtout, n’est-elle pas en effet une sorte d’hérésie ? N’introduit-elle pas dans le groupe social de la diversité et par conséquent du mal ? Je pourrais citer ici plusieurs exemples, entre autres celui de L., qui fait du port de la barbe une question vitale et qui a même composé un traité sur La barbe au point de vue chrétien. Mais, je ne connais rien de significatif à cet égard, comme l’incident survenu jadis à Montauban entre le consistoire de la ville et Mme Duplessis-Mornay, au sujet de sa coiffure. A Montauban, l’autorité ecclésiastique avait interdit de « porter cheveux ou fil d’arichal dedans » et elle retranchait impitoyablement de la cène, outre les délinquantes, les femmes et les jeunes filles qui refusaient de faire le serment de se coiffer suivant les règles. Mme Duplessis, sortant de chez elfe, deux membres du consistoire l’abordent et lui déclarent avoir reçu mission de « l’admonester d’ester ses cheveux ». Elle les prie poliment de s’adresser M. Duplessis, chef de la famille, seul juge autorisé en la matière. Sur leur rapport, une assemblée [p. 586] se réunit pour étudier et régler la question. [p. 586] L’assemblée décide qu’aucun changement ne sera requis dans la coiffure de Mme Duplessis, vu qu’elle n’habite pas en temps ordinaire la localité. Mais, le pasteur Bérault conteste la validité de cette décision et prétend qu’a la cène, « on serait empêché, si l’on recevait Mme Duplessis avec ses cheveux ». On convoque alors une nouvelle assemblée, composée des consistoires de la ville et des localités avoisinantes, qui résout la difficulté dans le même sens que la première. Là-dessus, M. Duplessis part en voyage, laissant sa femme malade et ses enfants alités. Toutefois, nonobstant son affliction tant pour l’absence de M. Duplessis que pour la maladie d’elle et de ses enfants, « pas un des ministres de Montauban ne la sont venus visiter, ny consoler, encore qu’elle s’en soit plainte exprès afin qu’il leur fust dist ». Bien plus, M. Bérault se rend un jour chez l’hôte des Duplessis pour faire le catéchisme accoutumé. « Je me levay du lit où j’étais et m’en allay au lieu où l’on faisait le catéchisme avec notre famille, ce que je fis : 1° pour protester que nous étions du corps de l’église du Christ ; 2° pour apprendre et être instruits ; 3° pour édifier moyennant l’aide de Dieu les assistants. Cependant je ne sais pourquoi, j’eus le malheur que toute notre famille fut séquestrée par M. Bérault qui, par crainte de la recevoir en la communion de cette église, rompit son ordre accoutumé (37). » Dans ce cas, vraiment typique, toutes les conditions d’adaptation au milieu se trouvent remplies, sauf une. La piété d’une personne est sincère et notoire. Son orthodoxie se trouve attestée par une confession de foi rédigée pour la circonstance. Elle ne se distingue des autres membres de la communauté religieuse que par un menu détail de toilette. Il n’en faut pas davantage pour qu’on la condamne et qu’on l’exclue.

L’uniformité des sentiments se trouve en quelque sorte impliquée dans les données précédentes. L’identité des pensées et des actes doit recouvrir l’identité plus profonde des tendances, des volontés et des émotions. Mais, cette unité affective peut elle se constater directement, comme l’unité intellectuelle ou comme l’unité extérieure des pratiques, des coutumes, des modes de conduite ? Évidemment, la constatation sera cette fois plus malaisée et plus délicate, à supposer qu’elle soit possible. Remarquons toutefois que la difficulté est exactement la même en pratique qu’en théorie. Ce qui échappe aux investigations du psychologue échappe aussi à l’inquisition du fanatique et l’uniformité sociale peut être considérée comme établie, la permanence du milieu comme assurée, dès que [p. 587] toute dissemblance et toute divergence cessent de se manifester au dehors. C’est pourquoi le fanatisme s’attache presque toujours à ce qui est visible, tangible, superficiel et s’en tient d’ordinaire à la réglementation de la conduite et du dogme. Les dispositions intimes importent peu, pourvu qu’elles restent cachées. Elles ne modifient le milieu et ne troublent les faibles qu’en s’extériorisant. Cela ne signifie pas que le fanatique se désintéresse toujours de la question affective. On trouve au contraire chez certains « sensitifs-actifs », comme dirait un éthologiste, un besoin marqué et souvent exagéra de rencontrer chez autrui non seulement de la piété, mais une piété et des émotions identiques à celles qu’ils ressentent eux-mêmes. Qu’est-ce par exemple que la « communion des saints sinon une manière de sentir en commun, impliquant l’exclusion de ceux qui pensent peut-être et agissent comme les membres du groupe, mais s’en séparent par un simple dissentiment ? Ce dissentiment peut exister pendant une période même assez longue, sans provoquer aucun conflit ni aucun trouble ; il subsiste néanmoins à l’état latent, puis un beau jour, il éclate à propos de quelque affaire insignifiante. Alors, il apparaît aussi redoutable qu’une hérésie, aussi intolérable qu’une violation de la discipline ecclésiastique. Une petite discussion sur l’emploi de certaines collectes avait causé quelque refroidissement entre l’évangéliste Bost et ses collègues (33). Peu après, il écrivait : « II n’existe plus de brouille ; mais le coup d’œil que j’ai donné sur la faiblesse des dispositions de mes frères quant au renoncement complet, m’a laissé une forte impression d’éloignement. J ai ouvert les yeux sur un ami, et je compte partir (de Genève) dans quelques jours ». R., dont il a été déjà parlé plus haut, s’exprimait sur l’Unité en termes moins éloquents que Bossuet, mais non moins passionnés; et il avait en vue l’unité des « cœurs » bien plutôt que celle des croyances et des actes. Les cœurs, selon lui, devaient être purs de toute conformité avec le monde et ce n’est qu’en proportion qu’ils se séparent du monde que les chrétiens s’unissent entre eux. La société religieuse ne subsiste que par l’accord de tous ses membres dans le détachement de la société profane.

Cette uniformité des sentiments ne saurait certes durer dans une église multitudiniste ni dans une foule quelconque. En revanche, elle se maintient dans la secte et même, pour un temps, dans les foules extrêmement homogènes des « réveils ». Finney, dont chacun reconnaîtra la compétence en ces matières, a longuement examiné [p. 588] les conditions indispensables à la production et à l’entretien de ces mouvements religieux extraordinaires. Après avoir recommandé l’union entre ceux-là seuls qui professent des opinions identiques sur tous les points, même secondaires, il insiste bien davantage sur la nécessité d’une identification complète des sentiments et des dispositions intimes chez les fidèles. Pour prier, les chrétiens doivent s’accorder dans leurs demandes et surtout dans leurs désirs. Ils doivent s’accorder aussi dans les motifs qui les poussent à désirer et à demander tel objet, dans la foi absolue à l’exaucement final, dans la fixation même du moment où leur désir se réalisera. « Si deux ou plusieurs personnes s’accordent à demander une bénédiction particulière et que l’une d’elles la désire immédiatement, tandis que les autres ne sont pas encore disposées à la recevoir, elles ne s’accordent pas (34). Bref, il suffit du plus léger désaccord sur une chose de la plus médiocre importance pour ruiner l’œuvre commencée. Nous constatons ainsi chez certains prédicateurs, promoteurs de réveils, chefs de sectes, etc., une résistance à l’introduction du moindre dissentiment dans le groupe social, pour le moins égale à celle qu’ils opposent à l’introduction d’une idée nouvelle, d’une opinion étrangère, d’une manière d’agir inattendue. Si la lutte contre l’hérésie proprement dite paraît parfois occuper à elle seule le fanatique, cela tient en grande partie à ce qu’une fausse doctrine se découvre plus aisément qu’une fausse note dans le concert presque imperceptible des désirs et des émotions. En réalité, il s’agit toujours, je le répète, d’empêcher la diversité, le changement, quels qu’ils soient, de troubler les sociétés humaines et par suite, pour emprunter à Finney lui-même ses expressions, « de jeter dans une grande perplexité les âmes timorées ».

En somme, l’idée religieuse devient une force sociale parce que l’individu éprouve le besoin de rester adapté au milieu où il se trouve placé et où toutes les suggestions qu’il subit semblent favorables et bienfaisantes. Une puissance surhumaine garantit, à ses yeux, la régularité et la permanence de ce milieu naturellement changeant, c’est-à-dire, en définitive, la tranquillité et le bonheur de l’être faible ou moyen, assuré désormais de ses adaptations anciennes et dispensé de toute adaptation nouvelle. Voilà ce que nous apprend d’essentiel le fanatisme, sur le rôle social de la religion. [p. 589]

IV

AVANTAGE DE CETTE INTERPRÉTATION.

Ces vues se rattachent à celles qu’ont émises dans ces dernières années les psychologues et les sociologues, elles les rapprochent et peut-être les complètent.

Le besoin d’une unité sociale poussée jusqu’à l’uniformité a été assez bien constaté, principalement dans la sphère politique et même dans les sphères économiques et juridiques. On ne peut pas dire toutefois que ses manifestations religieuses aient jusqu’ici suffisamment attiré l’attention des chercheurs. Et pourtant elles occupent le premier rang, peut-être en date, sans contredit en importance. Les meilleures preuves en sont fournies, incidemment, par les sociologues eux-mêmes. Une de leurs remarques fréquentes est que partout ou l’influence de la religion faiblit ou fait défaut, il se produit une discordance des consciences et des volontés, une véritable désagrégation sociale. Une autre observation non moins exacte est à rapprocher de celle-là les convictions collectives revêtent presque toujours une forme religieuse, quand bien même elles n’ont pour objet aucune personnalité divine. Les jacobins ressemblent à s’y méprendre aux anciens inquisiteurs, et l’athéisme même peut devenir, chez les foules, foncièrement religieux. Cela ne signifie-t-il pas que l’unification extérieure des désirs et des volontés a dépendu et dépend encore de la religion, aussi bien que l’unification intérieure des états et des tendances ? L’œuvre religieuse par excellence ne consisterait-elle pas alors à intégrer a la fois les états de conscience et les actions individuelles, les éléments psychiques et les éléments sociaux et à réaliser ainsi, avec l’harmonie du milieu, l’unité du moi qui la suppose ? Quoi qu’il en soit, et pour en rester à la pathologie, le simple fait que le fanatisme politique se ramène aisément au fanatisme religieux, montre assez l’influence primordiale de celui-ci sur l’uniformisation des idées et des mœurs. S’en tenir aux sphères politiques et juridiques c’est donc préférer la copie à l’original, choisir entre des cas d’inégale valeur, les moins significatifs. Les descriptions des sociologues mettent trop peu en évidence les cas typiques où l’uniformité des croyances, des actes et des sentiments se produit sous la pression irrésistible de l’idée religieuse. Peut-être les observations utilisées au cours de cette étude contribueront-elles à bien marquer sinon à combler cette lacune.

Si l’on considère maintenant les théories auxquelles les faits constatés servent de preuve, on ne manquera pas de les trouver peu [p. 590] explicatives et l’on sera. tenté trop fortement peut-être de donner raison aux esprits prudents qui voudraient voir les chercheurs s’en tenir pendant longtemps encore à des descriptions précises et minutieuses.

La théorie biologique a été soumise à une critique rigoureuse dont il est peu probable qu’elle se relève jamais. Ce n’est pas une raison pour nier les analogies, très réelles, qui existent entre les sociétés et les organismes. A notre point de vue spécial, l’analogie biologique s’impose et ceux qui l’ont notée méritent quelque éloge. L’identité des individus dans une société animale ou humaine équivaut à l’identité des cellules dans un organisme. Chez les organismes inférieurs, il y a peu de différence entre les cellules, presque point de hiérarchie. L’évolution progressive des individualités physiologiques s’est opérée par une lente différenciation des éléments accompagnée d’une division croissante du travail, et par l’établissement simultané d’une coordination et d’une solidarité plus parfaites. Considéré dès le début de son développement embryonnaire, l’être vivant le plus complexe se compose de cellules d’abord identiques qui peu à peu se différencient suivant des directions déterminées, mais gardent toujours et multiplient de plus en plus leurs relations mutuelles. Les mêmes lois président à l’évolution des sociétés humaines. Les formes inférieures de l’organisation sociale correspondent aux formes inférieures de la vie. Un agrégat de cellules non différenciées offre bien des analogies avec une tribu sauvage où la division du travail n’existe qu’entre les sexes. A l’autre extrême, une société supérieure avec ses individus spécialisés, avec ses familles, ses associations, ses classes superposées les unes aux autres, constitue une vivante hiérarchie comparable aux plus parfaits des organismes. Tout cela a été si souvent répété depuis Spencer, qu’il serait inutile d’insister.

En ce qui concerne spécialement le fanatisme politique ou religieux, l’uniformité des idées, des coutumes, des désirs qu’il exige toujours, engendre souvent et maintient par les pires moyens, ramène la nation, l’église, la secte, à l’état des sociétés primitives et barbares. La diversité qu’il supprime sous toutes ses formes, la cohésion et la solidarité qu’il détruit aveuglément, étant les conditions principales ou, si l’on préfère, les meilleurs indices du progrès social comme du progrès organique, on peut affirmer que son apparition, ses survivances, ses recrudescences marquent ou bien un degré inférieur et un arrêt de développement, ou bien une régression et un état pathologique pour la société comme pour les autres organismes de la nature. [p. 591]

Exacte et, quoi qu’on en dise, « instructive », cette analogie n’élucide pourtant pas beaucoup la question. On l’a remarqué, la matière sociale est surtout psychologique de sa nature ; elle consiste en pensées, désirs, émotions, etc. Et quant à l’organisation sociale, elle reproduit l’organisation psychologique plus encore qu’elle ne rappelle l’évolution biologique. La suite de cette étude nous en fournira la meilleure preuve. Le rapprochement établi entre une secte, par exemple, et un organisme à cellules identiques assemblées autour d’un seul centre commun, ne nous apprend presque rien sur ce qu’il nous importe surtout de connaître, c’est-a-dire sur la genèse de la secte, sur les satisfactions qu’y trouvent les affiliés, sur le genre de service qu’elle leur rend, sur ce qui fait, au fond, sa raison d’être. Le fanatisme, maladie sociale analogue, si l’on veut, à une dégénérescence organique, dérive d’un état mental particulier, et c’est à cette source qu’il est nécessaire de remonter.