Emmanuel Régis. Les aliénés peints par eux-mêmes. Partie 3. Article paru dans la revue « L’Encéphale », (Paris), première série, 1882 en 5 partie distinctes (voir ci-dessous) (pp. 547-564).

Emmanuel Régis. Les aliénés peints par eux-mêmes. Partie 3. Article paru dans la revue « L’Encéphale », (Paris), première série, 1882 en 5 partie distinctes (voir ci-dessous) (pp. 547-564).

Article en 5 parties. Les deux premières parties déjà en ligne sur note site.

Emmanuel Régis (1855-1918). Bien connu pour son célèbre Manuel de psychiatrie qui connut six éditions sous deux titres différents : Manuel pratique de médecine mentale (1885 et 1892) – Précis de psychiatrie (1906, 1909, 1914, 1923). – Très sensible aux idées freudienne il publie un ouvrage commun avec Angelo Hesnard, La Psychanalyse des névroses et des psychoses en 1914. – Il est l’auteur de nombreux ouvrages et de plusieurs dizaines d’articles. Nous avons, parmi ceux-ci, mis en ligne sur note site;

La dromomanie de Jean-Jacques Rousseau. Paris, Société d’imprimerie et de librairie, 1910. 1 vol. in-8°, 12 p.

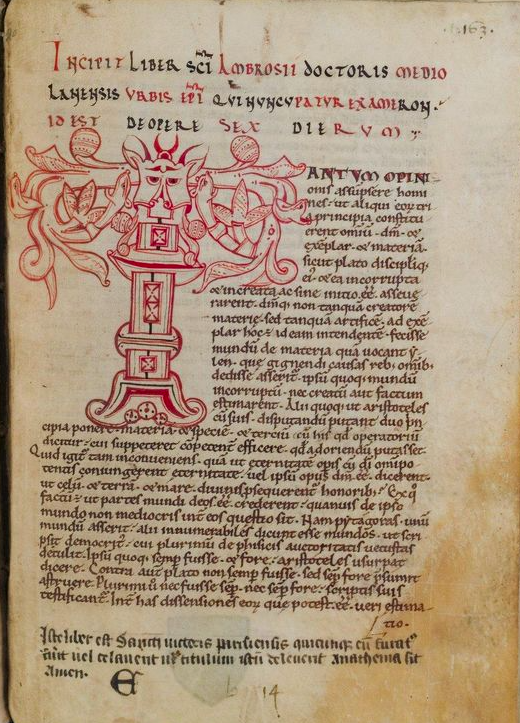

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images sont celles de l’article original, sauf le portrait qui a été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 547]

LES ALIÉNÉS PEINTS PAR EUX-MÊMES

VI

EXCITATION MANIAQUE.

Le malade dont je publie aujourd’hui quelques-uns des nombreux écrits, est un jeune homme de 30 ans, tailleur de profession, en traitement depuis six mois dans le service de la clinique, et qui est atteint d’excitation ou exaltation maniaque avec délire ambitieux.

On sait d’après les travaux de divers auteurs et surtout d’après la description si vraie qu’en a donnée M. J. Falret qu’un des caractères les plus saillants de l’excitation maniaque consiste dans une stimulation plus ou moins [p. 548] vive des facultés intellectuelles, stimulation qui a pour effet de rendre plus actifs, plus spirituels, plus inventifs, plus pleins de mémoire et d’imagination, en un mot, plus intelligents, les individus qui sont atteints de cette variété de manie.

C’est surtout pour faire ressortir ce caractère que je publie les extraits suivants.

Le malade, comme je l’ai indiqué, est un employé tailleur, qui n’a reçu qu’une instruction rudimentaire. Or, sous l’influence de l’excitation intellectuelle qui a marqué le début de son accès d’excitation maniaque, il s’est mis à écrire, à composer une quantité considérable de lettres, de mémoires, de poésies, voire même des livres. Le fait le plus remarquable, sous ce rapport, est le suivant. Quelques jours après son entrée à l’asile, le malade s’est mis à écrire l’histoire tout entière du siège de Paris pendant la dernière guerre, ainsi que celle de la Commune. Aucun fait n’y manque ; les moindres détails, anecdotiques ou techniques, les noms des officiers ou des soldats qui se sont distingués ou ont été tués dans telle ou telle affaire, le nombre de troupes engagées dans telle autre, les forces respectives des combattants, les citations de proclamations, rien ne manque dans cet ouvrage que l’auteur a intitulé : Mémoires d’un vrai Parisien. Or, pour écrire cette histoire si précise, si exacte jusque dans ses moindres détails, le malade n’a eu en main aucun livre, aucun document, ainsi que j’ai pu m’en assurer. Tout a été écrit de mémoire, et le fait est assez surprenant pour avoir provoqué l’étonnement de tous ceux qui ont pu lire ces pages, œuvre d’une mémoire surexcitée au plus haut degré.

En dehors de cette particularité, le malade présente d’autres points bien curieux dans son histoire. Ainsi, au début de son accès, il s’était imaginé, entre autres choses, être chargé de préparer secrètement une restauration [p. 549] royale. Toutes les personnes qu’il rencontrait ou auprès desquelles il se trouvait lui semblaient être de hauts personnages. Venu pour dîner à la table d’hôte du Grand-Hôtel, il reconnaissait là à sa droite Émile Augier, à sa gauche M. Cochery, en face le prince de Galles, le grand-duc Wladimir, etc., etc. ; à l’Opéra, où il se rend après, le malade se sent l’objet de tous les regards admiratifs. M. et Mme de Freycinet, Jules Ferry etc., le contemplent. En quittant l’Opéra, l’idée lui vient qu’il est nommé, par acclamation publique, président du conseil et ministre des affaires étrangères. Le voilà qui, aussitôt, se dirige vers le Palais du quai d’Orsay pour y prendre possession de son poste. Il arrive et sonne. La porte s’ouvre, il jette en passant son nom au concierge et se dirige droit à l’appartement du ministre où il trouve une chambre ouverte avec un lit à moitié fait. — Il se couche dans ce lit ; dort du sommeil le plus paisible, et le lendemain matin, vers neuf heures, se réveille et sonne. Un domestique paraît ; le malade demande son bain d’un air ministériel. Le domestique est ahuri, il va chercher une personne que le malade prend pour M. Reinach. Après une courte conversation, tout s’explique et B… entre bientôt après à Sainte-Anne. L’histoire assez amusante de la prise de possession, par le malade, du ministère des affaires étrangères m’a été certifiée par son frère.

Voici, comme premier extrait des œuvres du malade, la lettre qu’il écrivit, dès le début de sa maladie, pour entrer en scène et se faire connaître. Il ne faut point perdre de vue que tout cela, bien qu’étant loin d’être des chefs-d’œuvre, a été écrit par un tailleur sans grande instruction :

« L’heure est enfin venue !

« Gambetta, le chef du parti républicain, tombe écrasé sous le poids de ses propres fautes. L’homme providentiel en qui la [p. 550] démocratie avait mis toute sa confiance, est renversé par ceux-là mêmes dont il attendait justement le concours. — Mystère de la Providence qui fait que les fortunes les mieux assises s’écroulent en un instant. Cette chute est une leçon à méditer pour tous.

« Après avoir plongé la France dans un abîme beaucoup plus profond que celui creusé par Napoléon III, après avoir fait verser inutilement le sang de nos pauvres soldats, Gambetta à sa seconde chute, laisse la France dans l’état le plus triste qu’il soit possible d’imaginer. L’armée, notre plus cher souci, le ministre de la guerre ne peut la nourrir ; la marine, puissante mais inoccupée, malgré la bonne volonté de ses officiers, ne fait rien pour la gloire de la patrie. La magistrature est menacée de perdre complètement son indépendance. La religion est persécutée de tous côtés. La finance, ô honte ! est tellement bouleversée que les crises les plus effroyables sont à craindre.

« En présence des maux qui accablent notre cher pays, et devant l’Allemagne qui nous guette, je crois que le devoir d’un homme de cœur est de dire : Assez ! et, dès aujourd’hui, moi, royaliste convaincu, j’entre carrément dans la vie politique, n’ayant qu’un seul but, qu’un seul désir : le retour au bien et la prospérité de la France. »

Voici maintenant la biographie du malade exposée par lui-même, jusqu’à son arrestation après la scène au ministère des affaires étrangères, dont j’ai parlé plus haut :

Je suis né le 23 mai 1851 de parents peu aisés et déjà d’un certain âge. Mon père, né à Mayence en 1799, est arrivé à Paris à 19 ans pour exercer son métier de tailleur. Ma mère est Parisienne. Je n’ai pas connu mon grand-père maternel. Ma grand’mère s’occupait à restaurer des tableaux de prix, et pour cela, elle allait souvent dans les châteaux, dans le meilleur monde. Elle se maria en 1829, à 18 ans et demi.

Mon père s’établit presque aussitôt, eut huit enfants, nous sommes restés sept, moi le dernier. Par suite des troubles de 1848, mes parents eurent bien des soucis dont je reçus certainement le [p. 551] contrecoup, car leur santé avait été atteinte par les crises d’alors. A cause de cela, et aussi de leur âge, j’étais faible de constitution, mais nullement maladif. Ma mère avait un tempérament très nerveux dont j’ai hérité. Mon père, fatigué de son travail, était sujet à des tristesses provenant de leur situation peu fortunée. J’ai hérité de lui du calme, du sang-froid inhérent au caractère allemand, et de ma mère d’une grande promptitude de jugement, et de beaucoup de franchise et d’honnêteté. Ce sont les seules choses qu’ils ont pu me donner en naissant, mais je m’en contente.

A 7 ans, j’ai été en pension, déjà fort avancé pour mon âge ; j’y suis resté jusqu’à 12 ans et 3 mois, ayant appris tout ce qu’il est possible d’apprendre pendant ce temps, sauf les langues étrangères, la musique, le dessin et la gymnastique.

En sortant de pension, je suis entré chez mon beau-frère apprendre le métier de mon père pour reprendre plus tard la maison qu’il avait créée. Là, je n’étais pas dans mon milieu, aussi je perdis bien vite ce que j’avais appris. J’étais traité assez durement, on n’était pas satisfait de moi, on me fit plus d’une fois des reproches, mais enfin je pris le dessus, et, quand éclata la guerre de 1870, je conduisis seul la maison de mon beau-frère pendant six mois.

Je suis arrivé ainsi jusqu’à 24 ans et demi, époque à laquelle, ayant peu d’agrément à la maison, et ayant été malade l’été précédent, je désirai me marier. J’avais déjà eu quelques occasions que j’avais refusées parce qu’elles ne me convenaient pas.

Je fis choix d’une jeune fille de 16 ans, dont les parents avaient été intimes amis des miens, et charmante sous tous les rapports. Ma sœur et mon beau-frère y mirent tous les empêchements possibles pour ne pas me faire la position à laquelle j’avais droit. Je passai outre, et fus accepté par la famille de la jeune fille. Sous l’empire des contrariétés que j’éprouvais, mon système nerveux était excité au plus haut degré. Cela m’inspira sur la politique actuelle des idées très justes, que j’exposai au Figaro, dans une lettre qui fut dérobée par un Allemand naturalisé et un misérable compatriote. A bout de souffrances et de dégoût des méchancetés qu’on me faisait, je quittai mon travail le 15 janvier 1870, et pris une voiture pour me rendre chez ma mère. [p. 552]

Je croyais alors que tout cela avait été fait pour savoir si j’étais bien décidé à me marier, et que, secrètement, on avait tout préparé pour me marier le même soir. Ma mère me crut fou malgré mes affirmations, je l’emmenai malgré elle à Paris, nous dînâmes au restaurant et nous allâmes ensemble chez mon patron. Il était chez lui, mais, s’étant aperçu que c’était moi qui revenais, ne m’ouvrit pas. Il était environ 8 heures. Alors, pendant 3 heures, se passa, une scène horrible. Je réclamais à ma mère la clef de la maison qu’elle ne pouvait naturellement pas me donner. Je faillis me jeter par la fenêtre, mais je me retins. Pendant une heure, je revis dans ma tête, non seulement ma vie passée, mais encore mon instruction me revint complètement, et même j’eus comme une prescience de l’avenir. Je me sentis mourir, il me sembla impossible qu’au moment où je pouvais être heureux, je devais quitter la vie. Le propre des maladies mentales, ce qui fait infailliblement reconnaître un fou, c’est que tous ont ce besoin irrésistible de se dévêtir complètement. Cette scène avait naturellement des témoins. Le respect du monde, la décence me retinrent. Mais il est impossible de comprendre ce que je souffris alors pour me retenir. Vers 10 heures et 1/2 environ, je m’évanouis, et restai certainement une demi-heure sans connaissance. Quand je revins à moi, plusieurs personnes m’entouraient. On voulut me retenir, mais j’échappai à tous, et descendis les trois étages de la maison. Pendant ce temps, on avait été chercher d’autres personnes de ma famille qui, naturellement, me crurent fou, et, d’un commun accord, on envoya chercher des sergents de ville qui m’emmenèrent au poste, où je fus mis au violon ; là, je m’évanouis de nouveau. Quand je repris mes sens, le cerveau travaillait toujours, mais je savais parfaitement où j’étais. On me fit boire un calmant, puis je partis en fiacre avec trois sergents de ville ; un membre de ma famille était sur le siège avec le cocher. Nous entrâmes à la préfecture, où, dans une cellule, je parlai toute la nuit. Au lever du jour, un prêtre vint me dire quelques mots, et un homme, le comte de Chambord, je crois, devant qui je ployai le genou, me releva en me disant : Mon fils, soyez béni, vous serez maréchal, ministre, et me donna le bras pour me conduire devant un médecin que, prenant pour mon maître de pension, avec lequel il avait une vague ressemblance, je voulus embrasser. Un baiser à Judas ! [p. 553]

Cet homme était Legrand du Saulle, médecin de la préfecture, qui déclara que j’étais fou.

Il m’a pris 6 ans de ma vie, et des meilleurs, le misérable, dans un but politique.

Je fus amené le même jour à l’Asile Sainte-Anne, où je fus classé comme ayant la folie des grandeurs ; je n’avais rien demandé cependant.

Ce qu’on m’a fait souffrir, ce qu’on a tenté pour me faire mourir, est inouï, d’autant plus que cela fut compliqué d’une affaire secrète, d’une comédie dont le résultat fut la séduction de ma fiancée par un jeune homme du meilleur monde.

Le docteur D. médecin de l’Asile, fit tout au monde, non seulement pour me garder toujours, mais encore pour vider ma cervelle en faisant travailler ma tête, la nuit, dans une cellule capitonnée au-dessus de laquelle un gardien, Trotry, en grattant au plafond, m’excitait à faire des manifestes et des morceaux de poésie adressés aux souverains.

Quand on n’eut plus rien à savoir de moi, ou me remit dans un quartier, et je pus recommencer à travailler de mon métier. Mais ma facilité d’écrire et de faire des vers m’était restée, et, voyant qu’on me prenait tout ce que je faisais, je fis sortir un hommage à Berryer et une description de Cherbourg que je conservais précieusement. J’avais fait quelques pièces de théâtre, que je brûlai parce qu’on les avait trouvées, et cela est vrai, faibles et enfantines. J’en regrette une seule, la grande Croisade, pièce à grand spectacle, où se trouvaient de grands noms, et qui, certes, eût obtenu beaucoup de succès.

Le médecin disait toujours : « Il ne faut pas vous agiter. Est-il encore agité ? » Oh ! Qu’il m’embêtait avec ce mot, répété à dessein. A la fin d’avril, je voulus partir quand même, et malgré tout, le médecin dût céder. Je sortis le 5 mai. Si, avant mon départ, le médecin m’avait purgé deux ou 3 fois pour dégager mon cerveau de tout ce qu’on m’avait fait fumer ou prendre, je n’aurais pas ressenti à la tête ces chaleurs continuelles, ce sang au cerveau qui me tourmenta toujours, et qui me faisait toujours craindre une rechute. Qu’a-t-il reçu pour cela ? Je n’en sais rien, mais il devait avoir un grand intérêt à ce que je ne sois pas guéri, puisqu’il n’a rien fait pour cela. [p. 554]

Aussitôt dehors, je repris mes occupations, voyageai pendant quinze jours, et, ayant été repoussé par la famille de celle que je pensais toujours épouser, je me remis au travail, ne considérant que comme un mauvais rêve tout ce dont je me souvenais.

J’ai vécu ainsi jusqu’au commencement de cette année, repoussant plusieurs mariages avantageux, ayant essuyé un nouvel échec auprès d’une personne qui me plaisait beaucoup, et qui m’aurait certainement bien aimé. Son père ne voulut pas, à cause du passé.

J’y pensai bien longtemps, et même quand je demandai en mariage la jeune fille que je dois épouser, je regrettais encore un peu celle dont, depuis trois ans, je n’avais pas entendu parler.

Depuis deux ans, ma position était assurée à la maison. Mon patron, poussé par l’avarice, voulut une seconde fois manquer à sa parole. Je résolus alors, plutôt que de souffrir semblable chose, de faire ma carrière ailleurs, avec ma plume et mes relations, d’entrer dans le journalisme. A cet effet, je fis mon premier article politique ; j’avais l’intention de le donner à un journal légitimiste, j’étais inscrit dans le parti depuis près de neuf ans.

La famille fut effrayée de cette détermination qui devait me faire connaitre tout ce qui avait été machiné contre moi par tout le monde depuis six ans. Je ne demandais que quinze jours pour arriver à un résultat, ou sinon, je reprenais mon ancien métier.

L’occasion était favorable pour tenter un grand coup. Je savais que j’étais espionné depuis quelque temps, aussi je ne sortais plus qu’en voiture.

Le 28 janvier, un cousin se maria. Mon patron, furieux que je l’eusse quitté, la conscience peu tranquille à cause des misères qu’il ne cessait de me faire, me fit passer une seconde fois pour fou, et tout le monde le crut, à part un de mes frères qui n’était justement pas au banquet, et ma mère. Pour me lancer, je pris un coquet coupé vert, et je me fis voir au ministère de la marine, à l’Oratoire, à la Banque d’escompte, au Café de Paris, chez Pierre Petit, enfin, je me posai carrément. Le repas qui devait avoir lieu à 5 heures ne commença qu’à 7 heures 1/2, on craignait un esclandre, que je n’avais nulle intention de faire. Je fus traité en paria, mais, voulant lutter d’esprit avec tout le monde, j’eus [p. 555] le dessus. Je critiquai tout ce qui était mauvais (métier de journaliste) je bus beaucoup, fumai, dansai, en véritable viveur autant qu’homme du monde. Le bal fut manqué. Le diner avait été froid, la soirée était ratée.

Le frère du marié, étudiant en médecine, qui m’avait observé pendant tout le dîner, vit bien que j’étais de sang-froid quand même, et convainquit plusieurs personnes, de sorte qu’au départ, je reçus des demi-excuses. A minuit, j’allai chez Jugla acheter d’autres gants, je pris une glace au café, et à 1 heure, je retournai chez Véfour, où mon coupé m’attendait. Je me fis conduire au bal de l’Opéra, où je restai une heure environ, après quoi, je me fis reconduire chez moi.

Le lendemain, ce mariage eut un retentissement inouï, je fus filé. Je rentrai le soir de très bonne heure chez moi.

Le lundi matin, j’allai louer un cheval chez Pavrais, rue d’Enghien. Je demandai une jument très douce, on m’amena un cheval gris roux, Vulcain, que j’enfourchai vivement, quoique mal harnaché, mais, n’étant pas disposé à sortir, mon cheval entra où je ne l’avais pas conduit, ce que voyant, je lui fis tourner bride, et je rentrai au manège. Je déjeunai au café Anglais, pris mon café chez Tortoni, un bock au café de l’Opéra, et, dans la journée, après avoir vu deux ou trois personnes de ma famille, partis au bois de Boulogne, toujours suivi ; je pris un bock par ci, par là, et arrivai à la cascade du bois de Boulogne vers trois heures. Je demandai une voiture qu’on me refusa sur l’ordre d’un monsieur qui était entré derrière moi.

C’est bien, me dis-je, je m’en passerai.

J’allai à pied jusque chez ma mère, en passant par le cimetière, où on ne respecta pas même la tombe de mon père. La pierre avait été changée. Je n’en parlai à personne. Après m’être reposé une heure, je repartis, toujours à pied, à Paris. Aucune voiture ne se trouvant sur mon chemin, j’allai à pied dîner chez Péters, ayant d’abord loué une avant-scène aux Nouveautés.

Le docteur Blanche m’observa un instant, puis sortit. Je l’avais reconnu, mais je ne causais à personne. J’arrivais au théâtre à huit heures sonnant, et, contrairement à l’habitude, les plus belles places étaient prises. A la fin du premier acte, je vis à travers une loge grillée, mes deux frères qui paraissaient contents. [p. 656] J’avais donc partie gagnée, sans même avoir publié mon article.

Les acteurs paraissaient jouer pour moi, les braves camarades.

Le corps diplomatique, venu au second acte, me regardait avec attention et sympathie. M. Léon Say, placé au balcon, ne riait pas beaucoup. Le jeune duc de G. remplaçait le préfet de police.

Je ne savais pas à ce moment le mal qu’il m’avait fait. Sa mère et sa sœur étaient avec lui. J’avais vu le matin, chez Parvais, Mlle de G. qui m’avait bien reconnu, elle aussi.

Après la représentation, je rentrai chez moi, et le mardi, je montai à cheval de nouveau, et me promenai une heure, à travers chevaux et voitures, puis je déjeunai place de la Madeleine, et, après avoir acheté des cigares rue Royale, et pris mon café chez Toux, allai passer ma journée chez ma sœur aînée, d’où je me rendis aux Français.

Un homme, le comte de Blacar, m’attendait depuis une demi-heure. On devait jouer le Monde où l’on s’ennuie, je vis le Mariage de Figaro. Après la représentation, je vis abattre le derrière de la scène ; le projet marchait toujours.

Le mercredi, je déjeunai vers 11 heures rue Lafayette, dans une brasserie suisse, et quand je voulus remonter à cheval, plus de manège. Je partis aux Champs-Elysées, où je ne pus louer ni cheval ni voiture. J’avais, avant, été louer une stalle d’amphithéâtre à l’Opéra, et au grand café, donné un louis pour voir jouer Slosson et Vignaux. Je rentrai chez moi vers quatre heures mettre mon habit, et je me rendis au Grand-Hôtel dîner à la table d’hôte. J’avais à ma droite Émile Augier à qui je causai avec grand plaisir de ses œuvres et de choses diverses. En face de moi, j’avais le duc de Cambridge, Cochery, et sur la gauche, un officier supérieur avec sa dame, puis, à une place inoccupée au commencement du repas, il se mit un jeune homme brun, que je pris pour le frère du czar. Après le dîner, au lieu de voir jouer les deux champions, ainsi que je m’y attendais, je dus me promener pendant deux heures devant la reine d’Angleterre et ses filles, le prince de Galles, le maréchal Le Bœuf, le général de Gallifet, le docteur Bergeron, la jeune princesse Ipsylanti, sept ou huit correspondants de journaux étrangers ; j’oubliais le maréchal de Moltke, qui vêtu d’un mac-farlane gris est probablement parti à Berlin tout de suite après, donner à son maître des renseignements précis sur le conspirateur insaisissable. [p. 557]

Vers neuf heures et demie, ne voulant pas perdre l’Opéra, je partis nu-tête, sans pardessus, prendre ma place. Vous pensez bien qu’aussitôt arrivé, toutes les jumelles furent braquées sur moi.

Je saluai le prince Orlof, que je reconnus immédiatement.

J’avais à ma droite Mme et M. Goblet que le spectacle, une fois que j’étais là, divertit peu. Ils partirent à l’acte suivant.

Le général Campenon, sur le devant de la loge du gouvernement, avait quitté sa place cinq minutes après mon arrivée, MM. Grévy et Gambetta sortirent peu après. La loge resta occupée seulement par des dames, la reine d’Espagne entre autres.

Toutes les personnes que le mouvement royaliste contrariait partirent avant le dernier acte, et je constatai avec plaisir que la salle était encore aux trois quarts pleine.

Après la représentation, je serrai la main de M. de Freycinet, Mme Ferry était déjà partie avec sa voisine. M. Camescasse était resté.

En retournant au Grand-Hôtel, la plus vulgaire politesse exigeait que je trouvasse M. Slosson qui me devait des excuses, et vingt francs. Tout le monde partit, et j’obtins avec peine mon pardessus et mon chapeau.

Je me rendis tout droit au ministère des affaires étrangères, que j’avais bien conquis. Je sonnai, le portier m’ouvrit de suite, je donnai mon nom, et la seul, selon ma fière devise, je pris possession de l’hôtel abandonné. Tout était préparé pour me recevoir, mais en sens opposé à ce qui a lieu généralement. Pas de draps au lit, aucun domestique, pas même de touches au piano. Je peux dire que le parti républicain mettait peu d’empressement à céder au mouvement d’opinion que j’avais si vivement provoqué. Habitué à être toujours à la hauteur de la situation, quelle qu’elle soit, je me couchai tout de même et dormis quelques heures très tranquillement. Au matin, je sonnai, même silence que la veille. J’oubliais de vous dire que j’avais annoncé mon arrivée aux affaires étrangères, en soufflant énergiquement dans le téléphone ministériel. La trompette de Jéricho ne fera probablement pas plus de bruit que mon souffle répercuté.

Personne ne venant me servir, je m’habillai, et, vers neuf heures, un monsieur très comme il faut se présenta à moi et me [p. 558] demanda qui j’étais ; alors commença entre nous le dialogue suivant :

Moi. — Qui êtes-vous vous-même ?

Lui. — Je suis le chef du personnel.

Moi. — Moi, monsieur, je suis M. B., Louis-Adolphe, président du conseil, ministre des affaires étrangères.

Lui. — Mais enfin, que faites-vous ici ?

Moi. — Je suis ici, parce que j’ai le droit d’y être, et si cela ne vous convient pas, j’accepte votre démission.

Lui. — Comment êtes-vous venu ici, vous en aviez donc le droit ?

Moi. — Certainement, la pneuye est qu’on m’a ouvert de suite, et que j’ai donné mon nom au portier.

Ecoutez, monsieur, je connais un petit jeune homme très intelligent, le fils Reinach, un garçon de beaucoup d’avenir ; ses succès au collège m’ont émerveillé.

La-dessus, sourire du monsieur.

— Allons, lui dis-je en lui tendant la main, sans rancune, n’est-ce pas, monsieur Reinach.

Au bas de l’escalier, M. Reinach, homme du monde, me salua très courtoisement. Je demandai une voiture pour rentrer chez moi. Il y en avait quatre ou cinq dans la cour du ministèr. On ne m’en donna pas, alors je partis à pied à la marine, où je laissai un mot au crayon pour mon frère.

M. Jules Ferry, qui faisait le garçon de bureau (cela lui rappelait bien sûr sa jeunesse, Boum !) s’empressa sûrement de lire ce que j’avais écrit. La preuve en est dans ceci : En sortant de chez moi, où j’avais changé de toilette, je trouvai M. Claude, ancien chef de la police de sûreté, qui monta sur le siège de la voiture que j’avais prise dans ma rue, et me fit conduire à la préfecture, d’où, au bout de quelques heures, je fus ramené ici.

En m’envoyant chercher puisque j’étais imprenable, Jules Ferry a sauvé la République malgré elle, puisque le courant d’opinion universelle était préparé pour le rétablissement de la Royauté. Mais le comte de Chambord n’était pas digne de régner, puisqu’il ne s’est pas montré, qu’il m’a abandonné il y a 6 ans, et qu’il a dissipé en intrigues la fortune anonyme que M. de [p. 559] Villemessant me constituait à mon insu. Je voulais sauver l’Union générale, je suis content maintenant qu’elle est tombée.

Tout a été intrigues contre moi, j’ai échappé à toutes, à tous. Où la force ne pouvait rien, la ruse a réussi, mais les Mémoires d’un vrai Parisien parleront pour moi.

Nota. — A la mort de ma grand’mère, en 1855, il s’est passé un fait étrange. Le marquis d’Aligre avait fait don à Mme Hazart, la mère de ma mère, de son cabinet de peinture, rempli d’œuvres de talent, mais lascives. Le puritanisme impérial empêcha la vente publique de ces toiles quand ma grand’mère mourut. Pour 40,000 francs, le commissaire de police les livra à un Américain ; je suis certain que ces toiles vaudraient maintenant 40 millions. Je ne réclame rien, la vente a dû être faite légalement, mais l’empire ne devait pas intervenir dans un héritage privé ; les intéressés, au nombre de trois, ne virent même pas les tableaux en question. Ceci est une violation du droit des gens. Ma famille a laissé passer cette action sans protester, moi je la signale comme une de ces lâchetés à ajouter à celles du second et dernier empire.

Autre écrit du malade, sur les questions de toute nature, scientifiques, sociales, etc.

Ceci est ma propriété personnelle, le fruit de mes études, de mes connaissances spéciales, de mes insomnies et de mes malheurs.

Je désire que cela soit détruit aussitôt que possible, et ne soit montré à âme qui vive. Il faut laisser les savants français et étrangers tâtonner et ergoter.

M. Régis peut se servir de ceci pour ses cours, pour arriver à être le docteur le plus fort, capable de soutenir contre tous ses confrères les thèses les plus avancées.

La terre a toujours existé et ne tourne pas ; c’est faux.

Le soleil et la lune tournent autour de la terre, ainsi que leurs satellites.

La pluralité des mondes habités est une erreur. Dans la lune, corps lumineux, éclairant, la vie serait impossible. Le soleil [p. 560] serait naturellement trop chaud. Quant aux étoiles, il ne faudrait pas songer à y demeurer.

La terre a été peuplée d’animaux extraordinaires, ainsi que les savants s’accordent à le constater. Vers 4000 ans avant Jésus-Christ, le bon Dieu, trouvant probablement que ce n’était pas gai sur notre globe, fit Adam et Ève. Darwin et Littré sont enfoncés.

Quand Caïn est mort, son âme, mauvaise, s’est transmise à ses descendants : ceci est pour expliquer la métempsycose, ou transmission des âmes. Le déluge peut avoir eu lieu. Le miracle de la naissance de Jésus-Christ peut être, à mon avis, expliqué ainsi : Dieu a pris les plus simples, les meilleurs pour créer l’Enfant Divin.

Jeanne d’Arc est la seconde élue : on ne connaissait pas encore l’aliénation mentale : elle entendait cependant des voix, et il fallait bien cela à une pauvre paysanne sans instruction. Quand on a découvert la folie, qui certes, est un des plus grand malheurs de notre époque, et qui se propage de plus en plus par les vices de toutes sortes, on a été cruel avec ces pauvres êtres inconscients. Pinel a retiré leurs fers, et, depuis quelques années, on a été plus humain.

Voici, à mon avis, le traitement le plus prompt de cette maladie : Quand vous prenez un malade honnête, homme ou femme, il faut l’isoler, et, comme on ne découvre la folie qu’à la suite d’extravagances ou de crises, il faut l’isoler, ne lui demandant que très peu de jours pour qu’il puisse se reposer, ne jamais le tromper, et lui donner, dans sa cellule, tout ce qu’il désire. Le calme revient immédiatement, et, au bout de 15 jours, avec une ou deux médecines et trois ou quatre bains, vous renvoyez votre malade non seulement guéri, mais encore inconscient du mal qu’il a éprouvé, et n’ayant pas à en rougir.

Pour mon cas particulier, voici ma manière de voir. J’ai eu toutes les exaltations, mais je n’ai jamais perdu la mémoire, et, si on ne m’avait pas toujours menti, toujours trompé, je ne serais pas ici.

Si le 16 janvier 1876, on m’avait rendu à ma famille, j’aurais pris, à la campagne, chez ma mère, quelques jours de repos, [p. 561] et je me serais remis à travailler comme si de rien n’était. Je ne voulais me marier que 6 mois plus tard, j’aurais patiemment attendu cette époque.

La chasteté des prêtres sérieux, ou continence, ne produit pas la folie ; peut-être développe-t-elle l’intelligence mais je ne le crois pas.

Le comte de Blacas se figurait encore il y a 3 semaines cette chose-là, et m’en parlait. Ils n’ont, comme on a déjà dit, rien appris, rien oublié. Ils ne sont plus de notre siècle, tant pis pour eux.

La castration était certainement chose superflue pour les chantres de la chapelle sixtine ; elle est, de plus, bien gênante pour la reproduction.

Autre écrit, dans lequel le malade demande à Émile Augier, en mauvais vers, de lui faire obtenir, à l’Académie française, le fauteuil d’Auguste Barbier.

Il est au monde un homme, à la plume facile,

Écrivain de talent, un prosateur habile,

L’honneur personnifié.

Aussi l’Académie, Lui a ouvert les bras.

Moi qui n’ai pour bagage

Qu’un seul bouquin de moi, et pose en historien

Moi qui suis de Paris, mais un vrai Parisien,

Je voudrais vous charger d’un tout petit message,

Auprès des Immortels.

Entr’ouvrez-moi la porte

Je ne suis pas bien gros.

Un modeste fauteuil,

Celui du bon Barbier ferait bien mon affaire

Demandez-le pour moi.

Votre bagage est riche

Moi je n’ai presque rien.

Demandez à Labiche

Son théâtre est complet.

Si cela peut suffire

Pour être parmi vous, vrai, je vous ferai rire.

COMTE DE SWEDENBORG. [p. 562]

Je donne comme dernier écrit du malade, quelques lettres adressées par lui au général Billot, pour lui indiquer quelles étaient ses vues en politique, et les nominations qu’il aurait voulu faire, dans les diverses branches du gouvernement.

Monsieur le ministre,

Malgré mon arrestation, je crois de mon devoir de vous donner la liste des hommes d’État qui devaient, à mon sens, former le ministère que j’aurais choisi le 2 février 1882.

Présidence du conseil et intérieur

M. HENRI BRISSON.

Sous-secrétaire d’État Affaires étrangères M. DE CHAUDORDY.

Sous-secrétaire d’État. M. KRAETZER.

Marine et colonies. Amiral JAURÉGUIBERRY.

Sous-secrétaire d’État. GOUGEARD.

Guerre Général. BILLOT.

Sous-secrétaire d’État. LAISANT.

Justice et cultes M. LE ROYER.

Sous-secrétaire Instruction publique. JULES SIMON.

Sous-secrétaire d’ÉtatAgriculture et commerce. M. TIRARD.

Sous-secrétaire d’État Travaux publics M. DEVÈS.

Postes et télégraphes M. REINACH.

Finances M. LÉON RENAULT.

Beaux-arts M. ANTONIN PROUST.

Sous-secrétaire d’État. M. FERDINAND MÉRIGOT.

Je pensais à M. de Freycinet pour la présidence du Sénat, M. Léon Say, préfet de la Seine, M. Andrieux, police, ou Ranc, et à M. Floquet, une préfecture importante.

Telles sont, M. le ministre, les hommes à qui j’aurais confié les destinées de la France, persuadé qu’ils étaient tous à la hauteur de leur mandat.

COMTE DE SWEDENBORG.

[p. 563]

Monsieur le ministre de la justice est saisi de ma demande de mise en liberté.

Monsieur le ministre,

Les choix que j’ai faits sont non seulement susceptibles d’être modifiés par les titulaires, mais encore peuvent être l’objet de pourparlers ultérieurs.

J’ai pris, dans tous les groupes, les sommités.

Malgré l’expérience financière de l’honorable M. Léon Say, je lui préfère M. Renault, parce que, partisan de la conversion, M. Renault est, je crois, l’homme le plus capable de l’obtenir.

Les excellents souvenirs qu’a laissés M. Say à l’administration de la Seine lui compenseront, j’espère, la perte d’un portefeuille si lourd. La Ville sera heureuse de le revoir de nouveau.

Partisan du libre-échange, je crois que M. Tirard est l’homme qui personnifie le mieux la théorie.

Vous faire l’éloge de M. Brisson est chose superflue.

Pour votre ministère, Monsieur Billot, je n’ai qu’une seule chose à vous demander : C’est de donner au brave général Ducros le commandement du corps de Berckheim.

Je me tiens, du reste, à la disposition du général destitué.

COMTE SWEDENBORG.

16 mars 1882.

Monsieur le ministre,

Vous savez la part que je me suis réservée pour la réussite de nos unanimes désirs : diplomatie à la vapeur.

Le colonel d’artillerie Jung sera envoyé en mission auprès des cours étrangères.

- Voyageur de commerce ou comédien.

- Mon sosie connaît son rôle, et D. est au courant.

DE SWEDENBORG.

Si le ministre a besoin d’une signature ou d’une dépêche difficile à faire parvenir, le colonel Jung sera d’une exactitude militaire.

A M. LE GÉNÉRAL BILLOT, ministre de la guerre,

Général,

Je joins à ces pièces les noms des hommes que j’avais choisis pour représenter la France à l’étranger :

A Londres, M. CHALLEMEL-LACOUR.

A Berlin, le marquis de NOAILLES.

A Saint-Pétersbourg, le général CHANZY.

A Vienne, le titulaire actuel.

A Constantinople, TISSOT.

A Madrid, amiral JAURÈS.

A Rorne.

A Bruxelles.

A Berne.

Personne au pape.

Aux Indes, MEYER THÉODORE.

COMTE DE SWEDENBORG.

Je ne puis, bien à regret, détacher quelques passages des Mémoires d’un vrai Parisien, par le malade. D’ailleurs, je crois avoir assez montré par les extraits ci-dessus, l’état d’exaltation intellectuelle dans lequel il se trouvait.

Dr E. RÉGIS,

Chef de clinique des maladies mentales.

LAISSER UN COMMENTAIRE