Emmanuel Régis. Les aliénés peints par eux-mêmes. Partie 2. Article paru dans la revue « L’Encéphale », (Paris), première série, 1882 en 5 partie distinctes (voir ci-dessous) (pp. 373-388).

Emmanuel Régis. Les aliénés peints par eux-mêmes. Partie 2. Article paru dans la revue « L’Encéphale », (Paris), première série, 1882 en 5 partie distinctes (voir ci-dessous) (pp. 373-388).

Article en 5 parties.

Emmanuel Régis (1855-1918). Bien connu pour son célèbre Manuel de psychiatrie qui connut six éditions sous deux titres différents : Manuel pratique de médecine mentale (1885 et 1892) – Précis de psychiatrie (1906, 1909, 1914, 1923). – Très sensible aux idées freudienne il publie un ouvrage commun avec Angelo Hesnard, La Psychanalyse des névroses et des psychoses en 1914. – Il est l’auteur de nombreux ouvrages et de plusieurs dizaines d’articles. Nous avons, parmi ceux-ci, mis en ligne sur note site;

La dromomanie de Jean-Jacques Rousseau. Paris, Société d’imprimerie et de librairie, 1910. 1 vol. in-8°, 12 p.

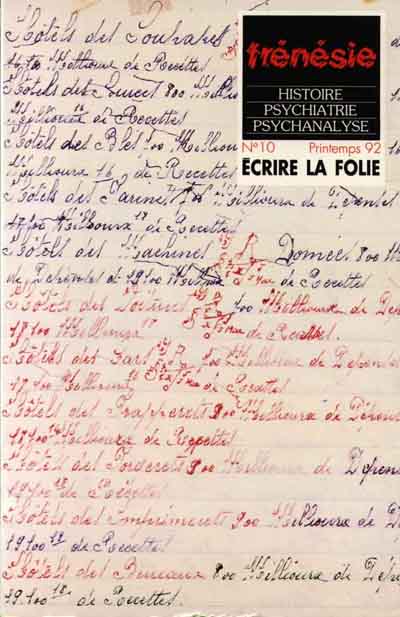

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images onta été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 373]

LES ALIÉNÉS PEINTS PAR EUX-MÊME

Nous avons donné sous ce titre, le dernier numéro de l’Encéphale, deux écrits d’aliéner émanant, l’un d’une hystérique hallucinée, l’autre mystique mégalomane. Nous continuons aujourd’hui cette publication par l’auto observation d’un jeune homme atteint de folie du doute les par celle de deux alcooliques subaigus.

III

FOLIE DU DOUTE

On sait que plusieurs auteurs ont décrit sous ce nom, ou d’autres approchants, une forme particulière de folie avec conscience, essentiellement caractérisée par un trouble indéfinissable de l’esprit, qui se prend à douter sans cesse et vit dans un état d’interrogation perpétuelle au sujet des êtres et des choses.

M. Le professeur Ball ayant eu l’heureuse fortune d’observer un jeune homme qui réalise, pour ainsi dire, le véritable titre de la maladie en a profité pour faire sur la matière une de ses leçons les plus remarquables.

Voici un écrit adresser par le malade à M. Ball, Dans lequel il résuma de la façon la plus exacte et la plus saisissante ces tourments, ces angoisses de l’esprit qui assiègent l’aliéné atteint de folie du doute :

Au mois de juin 1874, j’éprouvais à peu près subitement, et sans aucune douleur ni étourdissement, un changement dans la façon de voir : tout me parut drôle, étrange, bien que gardant [p. 374] les mêmes formes, la même couleur. Pensant à tort que cette sensation désagréable disparaîtrait subitement comme elle était venue, je ne m’en inquiétai pas davantage, lorsqu’il me vint un polype dans la narine gauche. J’allais donc trouver un médecin, et sans aucunement lui parler de ce nouvel état dans lequel j’étais, je lui montrai le polype qu’il fit partir. Je pensais que ce coq polype était la cause de cette façon bizarre de voir, je croyais que, celui-ci parti, je reviendrai à mon état normal, mais il n’en fut rien.

Je ne fis donc que rien ou à peu près, lorsqu’en 1880, en décembre, plus de cinq ans après, je me sentis pour ainsi dire diminuer, disparaître ; il ne restait plus que de moi-même que le corps vide.

Depuis cette époque, ma personnalité est disparue d’une façon complète, et malgré tout ce que je fais pour reprendre ce moi-même échappé, je ne le puis. Tout est devenu de plus en plus étrange autour de moi, et maintenant, non seulement je ne sais ce que je suis, mais je ne peux pas me rendre compte de ce qu’on appelle l’existence, la réalité.

Qu’est-ce que quelque chose qui arrive ? Est-ce que tout ce qui est autour de moi existe réellement ? Qui suis-je ? Que sont toutes ces choses faites comme moi ? Pourquoi moi ? Qui moi ? J’existe, mais en dehors de cette vie réelle, matérielle, et malgré moi ; rien ne m’ayant donné la mort.

Ces choses disent jouir de la vie qui se trouvait bien comme elles sont faites. Que sont-elles ces choses ?

Quelque chose qui ne paraît pas résider dans le corps me pousse à continuer comme avant, et je ne veux pas me rendre compte que cela est vrai, que j’agis réellement.

Tout est mécanique chez moi et fais inconsciemment.

Quant aux sensations physiques, voici ce que j’éprouve : le corps, qui n’a aucune signification pour moi, se trouve vide. Serrement aux tempes et gêne entre les yeux au haut du nez, raillement du nez jusqu’au haut du front. Les oreilles entendent moins bien, paraissent bouchées au haut. [p. 375]

La narine gauche est souvent obstruée, puis libre, puis obstruée.

À côté de cette bizarre sensation, je dois faire remarquer que quand on me parle je réponds de suite, et il se trouve que je réponds juste. Mon travail s’est fait bien jusqu’à aujourd’hui et sans aucune erreur, et cependant j’ai beau me dire continuellement : Je suis au bureau, je fais ceci ou cela, je ne peux pas me rendre compte que cela est vrai.

Je crois pouvoir résumer en disant :

Personnalité complètement disparue, il me semble que je suis mort il y a deux ans et que la chose qui subsiste ne se rappelle rien qui ait un rapport avec l’ancien moi-même.

La façon dont je vois les choses ne me rends pas compte de ce qu’elles sont ni qu’elles existent, donc je doute.

Aucune douleur physique proprement dite.

Par suite de cet état mental atroce, je suis venu à me demander si je ne deviendrai pas fou, ou si je ne ferais pas mieux de me débarrasser moi-même d’une maladie qui dure depuis si longtemps, et que rien jusqu’à ce jour n’a pu modifier.

Sans pouvoir jouir aucunement de la vie, puisse que je ne la comprends pas, je me trouve obligé de subir tout ce que peuvent subir les autres, qui, eux, sont dans leur état normal.

IV

ALCOOLISME AIGUE

M. le professeur Lasègue a publié récemment, comme on le sait, une très remarquable étude dans laquelle il établit les analogies qui existent entre le délire alcoolique et le rêve. L’identité de ces deux états et quelquefois telle, en effet, que certains récits de délire alcoolique, écrits par les malades eux-mêmes, peuvent parfaitement être pris, ainsi que je le disais dans mon analyse de l’article de M. Le professeur Lasègue, pour des récits de rêves normaux.

Voici les écrits de deux alcooliques subaigus traitées [p. 376] dans le courant de l’année dans le service de la clinique. L’un émane d’un homme de lettres, l’autre d’un ouvrier sans instruction. La forme est donc différente, mais le fond est certainement le même. — Ce sont de rêve.

1° — … Pour me relever le moral qui s’affaiblissait de jour en jour, je me suis mis à boire des alcools les plus pernicieux ; entre autres, ce poison vitriolique qu’on appelle kirch à Paris. Bientôt je le bus à plein verre, sans jamais ressentir les effets de l’ivresse habituelle ; mais mon caractère, ma manière de vivre changèrent du tout au tout, je devins sombre, méchant, et iracible au dernier point. Une observation, la moindre contradiction, me mettait hors de moi. Je fus pris d’une paresse invincible, d’un dégoût profond pour les travaux de tête. Mon cerveau vide, ou obstrué de brouillard, comme on voudra, ne me permettait plus de concevoir un plan, de combiner une idée. Le bruit d’une porte, d’une fenêtre brusquement fermée, m’effrayait et me provoquait au cœur d’une commotion nerveuse.

La folie était proche, car ici la mémoire vient à me manquer en partie, et c’est avec l’aide de ma femme que je parviens à me rappeler ce qui suit.

Un soir, je ne sais quelle idée me prit d’entrée dans les bureaux d’un de mes journaux comiques, ou la femme avait l’habitude, ayant fait les conditions au préalable, de toucher le montant de mes articles. J’appris, au hasard, qui lui était payé plus cher qu’elle ne me disait ; car elle évitait autant que possible, depuis ma maladie, de me laisser de l’argent entre les mains, sachant d’avance qu’il serait absorbé en kirsch, dont je n’avais jamais assez.

En apprenant ce que j’appelais, dans ma fureur, une tromperie, un vol !… j’accablai ma malheureuse femme de grossières injures. Contre mes habitudes, je fis un scandale ; j’allai jusqu’à la menacer, et ce fut un miracle si je ne la frappai pas.

Il me prit même des envies de la tuer !… Mais une telle pensée avait si peu de rapport avec mes attitudes pacifiques que, malgré ma folie naissante, qui renonçait bientôt et, chose étrange, je me figurai que c’était elle qui voulait me donner la mort, soit [p. 377] par le poison, soit par l’assassinat. Je ne me pénétrai tellement de cette idée qu’elle ne me sortit plus de la tête.

À partir de ce moment je devins un fou monomane. Je ne sortis plus. Du reste, cela m’eût été presque impossible ; je pouvais à peine marcher. Les forces m’abandonnaient complètement ; j’ai dû prendre le lit que je ne quittais qu’à mon départ de la maison.

Alors commencèrent pour moi ces étranges visions qui me rendaient si malheureux. Chaque nuit, trois ombres noires, vêtus de longues robes et dont je ne distinguai jamais mis les pieds, ni la tête, voltigeaient au-dessus de moi et me montraient un papier ou carton noir, couverts de signes mystérieux, flamboyant comme s’ils eussent été tracés avec du phosphore. C’était autant qu’il m’en souvient, la donnée première, le scénario d’un ouvrage qu’il fallait écrire pour Satan !… Je refusais… Aussitôt les ombres pesaient sur ma poitrine jusqu’à m’étouffer, tout en murmurant à mes oreilles, avec des accents qui n’avaient rien d’humain : Il faut !… il faut !… l’enfer l’ordonne !… Puis elle disparaissait, et j’entendais après leur départ, pendant assez longtemps encore, un bourdonnement pareil à celui que produit l’eau d’une rivière quand on plonge.

Je restai anéanti, sans mouvement, quelquefois plus d’une heure. Je voulais appeler, crier, ma voix râlait. Puis je voyais arriver ma femme au pied de mon lit. Je elle tenait une lumière d’une main et un couteau-poignard de l’autre. Elle m’en menaçait, en prononçant des paroles inintelligibles. Quelquefois le couteau était remplacé par un verre rempli d’une liqueur noire, qui, naturellement, ne pouvait être que du poison.

Comment échapper à la mort ? Voilà ce qui tourmentaient mon pauvre esprit. Mes ombres infernales va à mon secours, mais à condition que je travaillerais pour le diable leur maître. Je promis ! mais, je l’avoue, avec l’intention formelle de ne pas tenir ma promesse. Le moyen préservatif était fort simple : dès que ma femme rentrait dans ma chambre, je l’avais qu’à faire un crochet de mes deux index. Aussitôt je devenais invincible, et tandis que mon assassin me cherchait dans mon lit pour me frapper, je me transportais à volonté sous mon bureau, dans la cheminée, l’armoire, etc. [p. 378]

Mais si j’échappais en danger, je retombais dans un autre. Maison me rappelait chaque nuit suivante la promesse que j’avais faite, en me menaçant de ces mots : Est-ce fait ?… J’étais alors en butte à leur colère. Elles me tourmentaient de mille manières, et quand je parvenais à m’en débarrasser, je tombais dans une sorte de prostration, d’engourdissement, d’oubli de tout, comme si la vie allait me quitter.

Cette situation durera neuf ou dix nuits. Enfin, un médecin du voisinage, devant qui, paraît-il, je fis mon expérience d’invisibilité, me proposa de me faire aller à la campagne. J’acceptai avec empressement, espérant être délivré de mes horribles visions, ce qui eut lieu. Le surlendemain, je crois, je montai en voiture et j’arrivai dans l’oasis de l’infirmerie du dépôt.

Le reste vous est connu.

Croyez, cher monsieur, que je n’ai pas surchargé ce récit, je vous l’ai plutôt adouci, car j’ai oublié bien des choses, entre autres ce qui amenait chez moi de fréquents évanouissements.

En partant de l’infirmerie du dépôt, je me souviens que je pleurai à chaudes larmes dans ma cellule, car je me croyais bel et bien en prison, j’attribuais cela à la vengeance de mes diables. Il est à croire que je ne suis pas le seul que frappe ce séjour cellulaire. Un bon homme dont je fis la connaissance à l’admission m’affirma qu’il avait lu sur l’espèce de toile à sac qui sert de couverture au lit de camp de ces cabanons : FORCAT N° 7. Il ne l’avait sans doute lu que dans son imagination, mais il avait été frappé.

Pardonnez à la négligence de mon style et aux décousus de ce récit ; tout ceci est écrit au courant de la plume, et sans autre prétention que d’être aussi véridique que possible.

Votre tout dévoué, etc.

X…

2° — J’étais employé au chemin de fer de la Compagnie de l’Est depuis un an comme chef débrancheur, ou j’éprouvais beaucoup de fatigue, vu que je travaillais une semaine de jour et une semaine de nuit. Étant de nuit, au lieu de me reposer le jour, j’employais une bonne partie de mon temps à travailler avec ma femme dans la fabrication du porte-monnaie.

Il arriva qu’un individu employé comme moi me fis boire des [p. 379] alcools au point que je suis rentré hier à la maison ; ma femme ne pouvant supporter cela a commencé par me dire des injures ; moi, échauffés par la boisson, je lui ai lancé un soufflet, de sorte que, du temps que j’étais absent, elle a prit ses effets, les apporter chez mon cousin ou elle serait restée six jours, et ensuite partie chez sa mère qui demeurera environ 12 kilomètres de mon pays natal (fait qui m’a été rapporté par mon cousin quelques jours après son départ).

Me voyant ainsi abandonn12 ans et les embrasse, merci kilomètres 1000 je suis oui je suis la plus grande vitesse à leur rappeler leur vie le 26 zéro 7100 là. Dhagrin à commencé par s’emparer de moi et j’ai continué à boire, voyagé nuit et jour, ne plus manger ; tout le monde me faisait peur, jusqu’aux animaux ; je me perdais la nuit dans la cour de la maison ; j’essayais même d’ouvrir la porte de mon voisin, convaincu que c’était la mienne. En un mot, j’avais la tête perdue, je ne voyais que poux, couleuvres dans mes effets. Dans ma cellule, je prenais mes souliers pour les tuer. Dans les cabinets, il y avait de petites poules grises, zèbres, mulots, enfin toute une ménagerie ; les animaux parlaient très bien le français, moi j’avais soin de leur donner mes vivres et le recouvrir avec une blouse, qui, cette dernière, parlait également.

J’ai vu une bataille : 1° d’hommes, 2° de femmes, 3° d’enfants, et finalement d’animaux de toutes sortes ; les plus forts de ceux-ci étaient couronnés. Mon frère, instituteur, était venu me voir avec sa femme et ses trois enfants ; plus il m’approchait, plus je m’éloignais ; il disait : c’est bien malheureux de venir de si loin pour voir un frère, et toujours il s’enfuit ; cependant un jour nous nous sommes rencontrés et avant travaillé une journée dans un amphithéâtre où nous avons touché du mercure ; de cette affaire, mes doigts se décomposaient et avaient la propriété de tout brûler ce qu’ils touchaient, or, argent, métal, et les morceaux de bois les plus volumineux. J’ai raconté cela à plusieurs personnes ; ces dernières me disaient : oui, vous avez fait cela pour couper les bijoux des dames. Je leur répondis : non, je suis malheureux, je ne puis manger, car tout ce que je touche et brûlé. Un jour, j’étais placé dans une voiture très élevée, je dis un de mes amis nommés Duchemin : veux-tu m’aider à remonter ; il me répondit oui ; tout en lui donnant la main, elle fut coupée ; un officier de paix se trouvant présent accompagné de quelques agents, donna l’ordre de me faire remonter au moyen d’une grue et l’on m’a fait coucher sur un bateau plat. Je causais continuellement [p. 380] et toujours ; des individus étaient à côté de moi pour me répéter tout ce que je disais, au point que je devenais furieux après en leur disant : Vous vous fichez de moi. Je marchais très souvent sur des bateaux plats qui avaient la propriété de naviguer aussi bien sur terre que sur l’eau.

À Paris, tous les gens de mon pays y étaient venus, je les ai tous vu et disaient tous : Comme le fils X… et salle, il est plein de poux. Je leur disais : Messieurs, c’est d’avoir couché une nuit à la salle de police.

Ma femme était revenue, puis m’avait emporté 400 Fr. que je venais de toucher. Elle s’était laissée entraîner avec des filles de mœurs légères qui lui avaient tout dissiper son argent. Dans la soirée, elle revint dans un état complet d’ivresse, ses effets tout en lambeaux et en pleurant ; elle me disait : Auguste, veux-tu me recevoir. Je lui répondais que oui finalement elle est venue mourir dans une église où les sœurs chargées de la soigner l’ont maltraitée. J’entendis les cours qu’on lui donnait, je disais : est-il malheureux de maltraiter une femme de la sorte ? Toujours je ne pouvais l’avoir, seulement j’entendais tout ; une fois morte, pour la placer sur un bateau plat ou je l’ai veillée une nuit. Vers les quatre heures du matin, le bateau chavira et ma femme fut précipitée à l’eau ; un balayeur se trouve en présent, sauta l’eau et la repêcha. Une fois sur le bord, elle demanda un balai et se mit à balayer et a causer. Je me disais : c’est assez drôle, une femme morte qui parle et qui travaille encore. L’enterrement devait avoir lieu à 5 heures et demie du soir, le chef de garde avait donné 200 francs, des amis près de 100 francs pour payer les frais d’enterrement et m’acheter des effets de deuil.

Ma belle-mère et mon frère étaient venu de Paris. Je ne faisais que pleurer, ne pouvant jamais les rencontrer.

La nuit, il y avait toujours des voyous qui rendaient autour de moi pour me prendre mon lit. Je prenais mon bâton et je cognais, et toujours je ne rencontrais jamais personne, ils avaient la propriété de disparaître comme l’ombre. Je voyageais toujours avec le commissaire de police est sur l’eau.

Tout le quartier de La Villette était transformé en église, je conduisais les sœurs et les dames dans cette église auprès des différents hôtels, sur une espèce de guérite à roulettes. Seulement elles [p. 381] vont viennent appris que j’étais rempli de peau et j’ai été congédié.

Dans cette église il y avait une grande bataille de généraux entre eux, seulement ils ne pouvaient jamais se faire du mal, vu qu’ils avaient des effets à ce sujet.

Mon mobilier était à la Gare de l’Est. Je me disais : tu en auras à payer de l’emmagasinage. Voilà depuis huit jours qu’ils sont là ; j’avais mes permis pour partir et toujours il y avait des obstacles pour l’arrêter.

Mais jambes à partir des genoux étaient brûlées par le mercure ; un moment donné, elles ont coulé, au point que mon frère est allé chercher un médecin. Ce dernier m’a fait trente-trois saignées ; enfin j’étais tellement affaibli que je ne tenais plus debout ; le docteur dit à mon frère : cet homme n’en reviendra jamais, mes jambes ont coulé près de dix litres d’humeur. Tous les gamins venaient auprès de moi avec des canifs pour me faire des saignées.

Voilà en général tout ce que j’ai vu durant la maladie.

Votre très humble subordonné

X…

Suite de la maladie du nommé X…

Ma première vision a été la Sainte vierge qui est avec ses anges dans une espèce de filet suspendu au plafond, la Vierge était placée au centre, tout dansait autour d’elle et revêtus de petits costumes blancs, la tête et les pieds nus ; dans le nombre, il y en avait deux qui étaient séparés, complètement nus, dormant toujours ensemble et avec des manières très impures. C’était pour moi un beau tableau qui s’est passée vers le coucher du soleil.

Mon frère avait vu une bataille chez un fruitier, c’était un jeune homme de 14 ans qui venaient de lancer deux coups de fourche en fer à sa sœur et à la figure, mon frère se précipita dans ladite maison et parvint à désarmer ce jeune homme. Seulement à son tour, il a reçu deux coups de trident entre la bouche et les yeux, le voilà donc à moitié mort. Les sœurs averties par le soigner et l’ont placé dans un mur creux où il y avait une plaque de faire d’environ 20 centimètres carrés, composée de deux trous pour les yeux et un pour la bouche. On lui plaçait [p. 382] un appareil pour savoir s’il respirait correctement. Le voilà mort. Je pleurais continuellement et disais : c’est être bête que d’aller se mêler d’une bataille de gens que l’on ne connaît pas ; tout à coup il revint à lui, et sur le moment, du temps que j’étais absent, il avait fait les inscriptions de tous ces diplômes (4). X… décédai à Paris le… Je ne savais comment faire pour annoncer cela à ma belle-sœur, sa femme. Je courais de tous les côtés, ai toujours j’étais enfermé dans une église.

Dans ma maison, j’ai vu huit assassinats, sept hommes et une femme qui étais une coquine, elle avait fait mourir plusieurs hommes. C’est un brigadier qu’il l’a enfilée avec son sabre. Je voyais parfaitement couler le sang.

J’ai été arrêté vers le 6 ou le 7 septembre. Maladies 10 à 14 jours, et depuis lors je n’ai fait aucun écart. Sais Madame X…, chiffonnière, demeurant même maison que moi, qui m’a fait arrêter, un commencement d’incendie s’étant déclaré dans des chiffons. Elle a de suite dit : c’est le fou qui a fait ce tour-là. Arrêté vers sept heures du matin pars un commissaire et son garçon de bureau.

Jamais je n’ai eu aucune maladie. Je passais parfaitement bien six à huit mois sens entrer chez un débitant. Caractère assez doux et à ses travailleur. Seulement il ne me faut pas de chagrin, car je me mettrai facilement as la déroute, étant chagriné. Étant à la campagne, cela ne m’arrivera plus jamais, et surtout voici une bonne leçon qui bien certainement mettra fin à toutes ces sortes de choses.

Voilà, Monsieur le Docteur, les choses avec la plus grande franchise, comme elles se sont passées et avec les détails les plus minutieux. Ma femme jeune et ne pouvant supporter cela, c’est-à-dire qu’un homme se grise, Paris ne lui souriant pas beaucoup, a été toute disposée a retourner chez sa mère, ce qu’elle a fait tout en me disant : Je pars, viens-t’en au pays si tu veux.

Tout à vos ordres, Monsieur le docteur.

X…

Dr E. RÉGIS

LAISSER UN COMMENTAIRE