Alexandre Axenfeld. Jean Wier et la Sorcellerie. Article paru dans les « Conférences historiques faites pendant l’année 1865 à la Faculté de médecine de Paris », (Paris), Germer Baillière, 1866, pp. 383-443.

Alexandre Axenfeld. Jean Wier et la Sorcellerie. Article paru dans les « Conférences historiques faites pendant l’année 1865 à la Faculté de médecine de Paris », (Paris), Germer Baillière, 1866, pp. 383-443.

Et tiré à part : Jean Wier et la Sorcellerie. Paris, Germer Baillière, 1866. 1 vol. in-8°, 95 p.

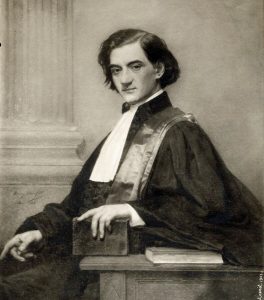

Alexandre Axenfeld (1825-1876). D’origine ukrainienne (né à Odessa), naturalisé français, il fut professeur à la Faculté de médecine de Paris. Il fut l’élève de Jean-Baptiste Bouillaud et Gabriel Andral. Durant un temps il fut aussi, bibliothécaire de la faculté de médecine. Il eut comme patients, Adèle Hugo et Gustave Flaubert.

Quelques publications :

— Des principaux accidents qui s’observent à la suite de la trachéotomie, chez les enfants atteints de croup. Thèse de Doctorat, Paris, 1853.

— Des névroses. Extrait de la pathologie médicale du professeur Requin. Paris, Germer Baillière, 1864. 1 vol. in-8°, 3 ffnch. pp. 125-695.

— Des influences nosocomiales. Thèse d’agrégation. Paris. 1857.

— (avec Henri Huchard (1844-1910). Traité des névroses. Deuxième édition augmentée de 700 pages. Paris, Germer Baillière et Cie, 1883. 1 vol. in-8°, XIV + 1195 p.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original., mais avons corrigé plusieurs fautes de composition. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 383]

M. AXENFELD.

Jean Wier et les Sorcellerie.

I.

Choix du sujet. — Intérêt que l’étude de la sorcellerie offre au médecin.

Pourquoi Wier ? Pourquoi les sorciers ? — Que vient faire ce nom presque ignoré, perdu au milieu de toutes les gloires de la Renaissance ? Et quel rapport peut-on établir entre la médecine et la sorcellerie ? Voilà, messieurs, des questions que plusieurs d’entre vous ont dû se faire, en présence du titre hétéroclite qui annonce la conférence de ce soir ; aussi je sens combien j’ai besoin tout d’abord de justifier, sinon d’excuser le choix de mon sujet.

C’est vrai, Jean Wier n’est pas ce qu’on nomme un peu prétentieusement à mon avis, un « prince de la science » : c’en est un bourgeois, tout au plus un notable. Mais cet homme, d’un génie médiocre, eut l’esprit singulièrement courageux ; il eut le culte de la raison en un temps où les plus sages extravaguaient, et la passion de [p. 384] la justice quand, autour de lui, les meilleurs étaient injustes et féroces. Bon sens, bon cœur, voilà tout le mérite de Jean Wier, et c’est assez pour mettre comme une auréole à cette figure de second plan. D’ailleurs les figures de second plan ont plus d’importance qu’on ne leur en soupçonne ; quelques-unes personnifient mieux, caractérisent plus intimement une époque que telle illustration de premier ordre.

Jean Wier.

Autrefois, messieurs, on écrivait l’histoire de France par les rois ; quand on avait raconté la vie de tous les souverains, depuis Dagobert jusqu’à Louis XVI, on se tenait pour satisfait ; à bien plus forte raison si l’on y avait joint quelques récits de batailles ou de conquêtes. Mais un jour on s’aperçut que dans l’histoire ainsi faite on n’avait tenu compte ni du progrès des idées, ni du perfectionnement des institutions, ni du changement des mœurs, en un mot qu’on avait perdu de vue l’objet le plus essentiel de cette étude, savoir la marche de la civilisation, l’état des esprits dans les générations qui se succèdent ; et alors il a fallu tout recommencer sur nouveaux frais.

Nous risquerions de même de lire bien mal et bien superficiellement les annales de la médecine, si nous y cherchions seulement la biographie de nos systématiques, de nos inventeurs, de nos polémistes. Que de choses il nous resterait à explorer ! Comme nous serions désireux de savoir encore ce que la généralité des médecins pensait, sentait, disait à telle époque donnée, quelle influence la médecine a subie de la part du milieu social environnant, — quelle action elle a exercée à son tour. A tous ces points de vue, j’espère vous montrer que la vie et l’œuvre de Jean Wier offrent un réel et très-vif intérêt.

Quant à la sorcellerie, son nom fait sourire aujourd’hui, Qu’en reste-t-il en effet ? De la cendre de bûchers, de la [p. 385] poussière de juges : rien. A peine si dans tes campagnes quelque « désempicasseur » se laisse prendre en flagrant délit de médecine ou de vétérinaire mystique ; ou si, dans les salons, se rencontre un médium donnant aux badauds du hight-life des séances de métaphysique amusante. Voilà à peu près, avec le somnambulisme et les tables parlantes, les derniers vestiges de ce qui fut autrefois une puissance redoutable. Et toutefois, même aujourd’hui, où la sorcellerie ne prétend plus guère à notre croyance, elle appelle encore notre curiosité et mérite notre attention.

Quand ce ne serait d’abord qu’à titre de calamité mémorable. L’échafaud en permanence pendant plus de trois cents ans, des êtres humains sacrifiés par dizaines, par centaines de mille, — c’est quelque chose ; cela place la magie sans trop de désavantage à côté des épidémies les plus meurtrières et des guerres les plus glorieuses. La fonction du médecin, partout et toujours, n’est-elle pas de compter les morts et de faire le total des souffrances endurées ?

Il y a plus : notre science, comme la plupart des autres, peut gagner quelques données utiles à ces recherches rétrospectives. On trouve des parcelles d’or dans cette gangue impure. Souvenons-nous que la chimie a eu pour débuts les illusions et les duperies du Grand Œuvre ; que l’astrologie des devins a préludé à l’astronomie des savants. Et la pathologie également, la pathologie mentale surtout, feuillette avec profit les vieux grimoires. Un médecin de nos jours, M. Calmeil, a composé un livre excellent qui, sous le titre de Recherches historiques sur la folie, ne fait autre chose que résumer la plupart des procès de sorcellerie (livre qui, je ne crains pas de l’avancer, eût eu jadis les honneurs d’un auto-da-fé…). Par exemple, je suis moins, convaincu, malgré l’affirmation d’un illustre écrivain, que les [p. 386] sorcières aient eu une grande part dans la fondation de notre thérapeutique, bien qu’on s’accorde à leur attribuer la connaissance de quelques calmants, et spécialement des solanées vireuses.

Puis, quel spectacle, messieurs, quel enseignement dans ces erreurs si fortement enracinées, dans ces vérités si lentes à éclore, dans ces abstractions d’inoffensive apparence qui aboutissent tranquillement des atrocités, dans ces syllogismes qui se hâtent vers la conclusion suprême le meurtre légal ! — En vérité, le Moyen-Age et la Renaissance dansent devant nous la danse des ilotes ; ils sont faits pour dégoûter de tous les fanatismes. Époques maudites, où personne n’était dans son rôle ; ni le théologien qui exterminait au nom de l’Infinie Miséricorde ; ni le juge qui appliquait sans trouble un code de sang abrogé depuis plus de mille ans ; ni le médecin. Ah, l’on souffre (car, a quoi bon l’histoire, si elle ne consacre la solidarité du bien et de l’honnête à travers les siècles, et si les fautes des aïeux ne deviennent pas le regret des arrière-neveux ?), on souffre cruellement de voir la main du médecin (ou du barbier, n’importe !) dans la main du bourreau ; de voir que sa robe noire traîne pêle-mêle, hideusement, avec la robe rouge du tortionnaire que son stylet explorateur marque d’avance les victimes pour les poinçons et les tenailles Mais aussi on pousse un profond soupir de soulagement quand on aperçoit un médecin, notre Wier, – au premier rang de ceux qui se révoltent enfin au nom de l’humanité, qui osent nier un crime impossible, qui osent flétrir une justice inique, réfuter une sagesse idiote, démasquer une piété sacrilège. Homme vraiment héroïque ! Ce qu’il a fallu à Wier d’audace pour se lancer dans cette aventure, et de bravoure pour la mener à fin, nous avons une peine infinie à le comprendre, nous, hommes du [p. 387] XIXe siècle. Essayons donc, par la pensée, de nous reporter au XVIe.

II

Dichotomie théo-démoniaque(manichéisme), croyance générale au XVIE siècle. – Conséquences de cette doctrine.

La tâche n’est pas facile ; la Renaissance, dont on vous a montré les beaux côtés, touche, par d’autres, au Moyen-Age, et le continue. C’est une période de transition, de crépuscule, avec des sommets qui rayonnent, mais encore toute plongée dans les ténèbres. Quand on cherche à s’orienter dans cette ère disparue, on n’y réussit qu’après bien des efforts. Il y a tel de ses événements qu’on dirait arrivé sur une autre planète, tant les faits, les hommes, le langage nous sont devenus étrangers ; c’est se demander si les dates ne nous trompent pas, tant ce passé paraît lointain, perdu dans l’extrême barbarie. Et pourtant, c’était hier ; les années de quelques vieillards mises bout à bout atteindraient au XVe siècle. Entre toutes l’histoire de la sorcellerie vous cause ce malaise douloureux, cette sorte de stupeur mêlée de pitié. On se croirait en proie à quelque affreux cauchemar. Rien n’y manque : la durée fastidieuse au point de sembler interminable, – le grandissement fantastique des aspects, – l’impossible devenant, un jeu, – l’absurde cessant de faire objection, – tout s’y retrouve, jusqu’à l’érotisme, un érotisme monstrueux et vague, vague jusqu’à la nausée. Par moments, l’homme s’éveille à demi, se tâte et se rassure, ayant conscience qu’il rêve. Ou plutôt, non, ce n’est pas un rêve, c’est un véritable accès de délire. Les populations comme les individus semblent condamnés à traverser certaines périodes [p. 388] morbides : elles ont eu la lèpre, heureusement guérie aujourd’hui, la syphilis, en voie de disparition ; au XVI siècle, la vésanie. Sans cela, sans ce grain de folie que les superstitions régnantes mêlaient même aux plus nobles et aux plus claires intelligences, comprendrait-on, je vous le demande, qu’un Fernel, Fernel, le deuxième ou troisième Hippocrate, comme l’appelaient ses contemporains, dans son livre De abditis rerum causis, ait pu entasser doctement tant de sornettes ; qu’un Ambroise Paré raconte les exploits d’un diable domicilié dans le canal rachidien d’un de ses clients ! qu’un Wier (oui, notre Wier lui-même) dise avoir vu certain sorcier disparaître dans les airs, aux yeux du peuple assemblé, tenant la queue de son cheval, tandis que la femme du thaumaturge suivait, pendue au pied de son mari, et la servante aussi, accrochée aux jupons de sa maîtresse ! Notez que, pour comble de prodige, à l’heure même de cette ascension, d’autres avaient vu le magicien sortir paisiblement par l’une des portes de la ville. Ne rions pas, messieurs ; calculons plutôt, d’après ces exemples, combien la croyance au pouvoir de Satan devait être générale dans les masses. Des deux principes qui, d’après le mythe hindou, gouvernent notre monde, l’un, Ormuzd, le génie du bien, baissait partout, l’autre, Ariman, le génie du mal, était triomphant. C’est le malheur des systèmes dichotomiques que l’un des plateaux de leur balance, trop chargé, finit à la longue par tout emporter. N’est-ce pas ce qui est advenu au Brownisme ? D’abord les maladies sthéniques et asthéniques devaient se partager fraternellement la nosologie mais bientôt l’on ne connut plus que faiblesse directe ou indirecte, et les remèdes stimulants furent seuls en vogue. Et Broussais aussi admettait, pour la symétrie, l’irritation et l’ab-irritation ; mais, qui se souvient aujourd’hui de l’ab-irritation ? Dans la pensée [p. 389] même du réformateur, elle n’eut jamais qu’une existence nominale, et vous savez comment il réduisit la pathologie à la phlegmasie, et la thérapeutique à la saignée.

Au XVI siècle, régnait un dualisme que personne ne voulait avouer ; manichéens en dépit d’eux-mêmes, les savants voyaient le bon et le mauvais principe en lutte, et c’était le mauvais qui était vainqueur. Sans doute, dans le langage officiel, Ariman passait pour n’être que le vassal d’Ormuzd, le vrai maître ; mais en fait, lui seul gouvernait. Im était le Cardinal-Ministre de ce Roi ; il était le « marquis de Buonaparte » qui conquérait l’Europe par autorisation spéciale de Sa Majesté légitime. Le consentement du ciel, « une IVSTE permission de de Dieu » effectivement la seule restriction que cette doctrine blasphématoire apportait à l’omnipotence du diable. « Dieu perme » non-seulement que les hommes les plus austères soient tentés et succombent ; que !a femme, naturellement faible et crédule, et, de plus, désespérée par la perte de ceux qu’elle chérissait (maxime a Mœrore), ne sache pas résister aux obsessions de Satan et finisse par se jeter dans ses bras ; « Dieu permet » encore que le fœtus dans le sein de sa mère soit dédié aux enfers, et que l’homme leur reste acquis ; qu’une vierge vouée aux autels soit, dans le sanctuaire même, séduite et « possédée » par l’Impur et cela en expiation de son « peu de foi » ; quelquefois en expiation du « peu de foi » d’une autre ! car la société étant responsable dans chacun de ses membres, la faute de Pierre pouvait être « iustement » punie sur Paul. Ceci me rappelle la sentence de ce juge chinois qui condamne à mort un tailleur pour le vol commis par un cordonnier ; comme excuse, la ville ne possédait qu’un seul cordonnier, et elle avait deux tailleurs.

Pour revenir, comment tous ces grands casuites n’ont-ils pas été choqués de la contradiction qui existe [p. 390] entre ces deux idées la permission de Dieu et la culpabilité de Satan ? Ariman est pris chassant sur les terres d’Ormuzd, bien ; n’a-t-il pas son permis en bonne forme ? n’est-il pas parfaitement en règle ? de quel droit vient-on le traquer, l’injurier, lui faire subir les verbalisations de l’exorcisme ? L’exorciste ne lui ménage pas les gros mots : « Tu diabole maledicte ! Hors d’ici, esprit immonde. Cesse de ravager mes prés, de t’abreuver aux sources qui m’appartiennent ! » — On n’imagine rien de pareil à cette anarchie un tribunal qui sévit contre l’exécuteur de ses hautes oeuvres la police prenant au collet ses propres gendarmes !

Ces efforts pour prouver l’impuissance de Satan ne font que mieux ressortir l’immense crédit dont il jouit. De plus en plus il s’empare de toutes les imaginations il les séduit par la féerie, les terrifie par la nécromancie ; il sait tout ; il fait tout ; il amuse tout le monde, filles et garçons, jeunes, vieilles, car il est le galant universel, l’amant de celles qui n’en ont pas. Ce n’est pas sans raison que la légende, héritière du paganisme, lui a prêté les cornes et les pieds de bouc des sylvains. Comme il gagne du terrain de jour en jour ! autrefois, une prière, un nom sacré, un signe, un peu de sel suffisaient pour le mettre en fuite, et maintenant… Voyez entrer, la dague au côté, la toque à plumes sur l’oreille, jusque dans l’église. Il est — que n’est-il pas ? — avocat médecin, prêtre. Quoique Père du Mensonge, on l’admet à déposer en justice, et son témoignage est valable, plus valable que celui de l’évidence. Voici un fait entre mille : une femme possédée du démon avoue avoir déterré un enfant récemment mort, et l’avoir mangé ; on la condamne au feu. Le mari réclame ; il demande qu’au moins le fait soit vérifié. La fosse est ouverte, et le petit cadavre trouvé parfaitement intact. Mais le juge n’a garde de se rendre à [p. 391] cette preuve ; il s’en tiens à l’aveu de l’accusée, et déclare le corps de l’enfant une apparence produite par la ruse du démon. La femme fut brûlée.

Voilà, messieurs, où en était la raison humaine ; voilà devant quel épouvantail mal fabriqué elle s’envolait affarouchée, prise d’une aveugle peur. Il faut l’avouer, la Terreur du Moyen Age (et celle du XVIe siècle en est la suite directe) ne ressemble pas aux autres ; toutes les Terreurs sont inexcusables ; celle-ci, de plus, est inintelligible. Elle renferme un élément particulier qu’on ne rencontre pas ailleurs, le comique. Les jeux du cirque, les exterminations en masse, les incendies en bloc, sont féroces, mais jusqu’à un certain point, logiques dans leur férocité ; tandis que ici, non-seulement le sentiment intime est indigné, mais encore le sens commun outragé. C’est navrant, et c’est drôle ; impossible de garder son sérieux ; le supplice du chatouillement s’y mêle à tous les autres supplices.

III

Puissance du démon. — Diablerie active et passive. —A. Diablerie active (sorcellerie) : 1° savante : 2° populaire. — Quinze crimes reprochés aux sorciers : dix crimes contre la Divinité.

Essayons, messieurs, de jeter un coup d’œil synthétique sur la Diablerie de ces époques-là. Pour cela, il nous faut d’abord la distinguer en active et passive. La première comprend l’ensemble des arts chimériques qui se proposent, en faisant intervenir le démon, d’éluder les lois immuables de la création ; de réaliser les rêves de 1’humanité-enfant : la richesse sans le travail, le savoir sans l’étude, les voyages sans le déplacement, la domination sans le mérite ; en un mot, le [p. 392] résultat sans effort, tel est le but de toute sorcellerie. Mais il y a la sorcellerie des savants et celle des ignorants. Comme type de la première, prenez le Faust de Gœthe, le docteur Faustus, philosophe, astronome, chimiste, inventeur, ne demandant à Méphistophélès que la révélation du vrai, dont la recherche a fatigué sa patience sans éteindre son ardeur. Comme type de la sorcellerie ignorante, populaire, prenez les vieilles barbues que Shakspeare, dans son Macbeth, fait danser et prophétiser sur la bruyère déserte. Ces deux types, d’ailleurs, se tiennent par une évidente analogie : l’un descend de l’autre en droite ligne ; il est visible que la cuisine infernale parodie le laboratoire, et que le chaudron où cuisent, dans du venin de crapaud, le doigt coupé d’une courtisane, les lèvres d’un juif et le foie d’un Turc, simule à sa manière les cornues et les alambics de l’alchimie.

Parmi les représentants de la sorcellerie savante, il y en eut d’illustres Albert le Grand, Raymond Lulle, Arnaud de Villeneuve, Roger Bacon, Cardan, etc.; et, il faut bien le dire, ces hommes éminents étaient eux-mêmes complices de leur réputation satanique. Leur vanité s’accommodait assez d’une légende ajoutée à leur renommée. Loin de chercher, comme les maîtres de nos jours, à initier le lecteur aux secrets de leurs travaux, de lui faire part, au besoin, de leurs tâtonnements et de leurs indécisions, ils aimaient à se grandir par le mystère afin d’en mieux imposer la foule qui « veut être trompée ». Autrement, pourquoi Arnaud de Villeneuve appellerait-il l’alcool « de l’eau qui brûle ? » pourquoi Raymond Lutte, décrivant la marche de je ne sais plus quelle préparation mercurielle, parlerait-il de lions verts et rouges, de dragons et de serpents, et de sang humain ? pourquoi Roger Bacon, entre la mention du soufré et celle du Salpêtre, ingrédients de sa poudre [p. 393] explosible, intercalerait-il ces mots qui n’ont de sens dans aucune langue : Luru Vopa Vir Can Utriet !

Mais laissons-là les magiciens hommes de science en petit nombre et protégés par l’amitié des princes, ils étaient rarement inquiétés, plus rarement encore jugés. Le véritable aliment des procès, le pain quotidien de l’inquisition, c’était la sorcellerie populaire. Vous ne vous attendez pas à me voir décrire les pratiques sans nombre de cet art imaginaire ; il me suffira de dire que parmi les empiriques qui s’y livraient, il y eut sans doute des gens aussi mal intentionnés que naïfs, sincèrement convaincus de la puissance de leurs maléfices, et des trompeurs exploitant la crédulité des autres. N’en est-il pas ainsi dans toutes les aberrations pseudo-scientifiques ? Mais il y eut surtout la foule de ceux qu’on accusait faussement, ou qui faussement s’accusaient eux-mêmes d’abominables forfaits commis avec l’aide du démon, et c’est à ceux-là, que nous devons nous arrêter plus longtemps. Empruntons à un auteur de l’époque l’énumération des crimes qui leur sont imputés. Il compte quinze chefs d’accusation capitale, quinze, pas moins ; et il gémit de voir que ces hommes et ces femmes qui ont mérité quinze morts ne puissent mourir qu’une seule, rien qu’une seule pauvre petite fois.

Premier crime : « Ils renient Dieu. »

Deuxième : « Ils blasphèment Dieu. »

Troisième : Ils adorent le diable… »

(N’admirez-vous pas comme moi cette méthode de multiplication ? Gerdy, disséquant les propriétés vitales, et parvenant a tailler cinq modes de sensibilité dans un seul sens, a-t-il jamais fait preuve d’un plus subtil talent d’analyse ?)

Quatrièmement. Ils font un pacte avec le diable. C’était là un point fondamental la pierre angulaire du réquisitoire. Le pacte entre le démon et le sorcier pouvait [p. 394] être tacite ou exprès, Dans le premier cas, il suffisait d’une invocation, même d’une simple formule de consentement, moins que cela. d’un juron, Par exemple une fille, à la table de ses parents, fait des façons pour goûter d’un plat ; on insiste, elle résiste ; enfin elle se résigne, disant « qu’elle « mangerait donc au nom du diable » ; incontinent le diable entre, avec les aliments, dans le corps de la demoiselle, pour n’en plus sortir.

Il fallait un peu plus de cérémonies pour établir la paction expresse, vrai contrat, spécifiant les avantages accordés, stipulant le prix convenu, et signé avec du sang que l’on tirait du doigt, du nez ou d’ailleurs, — et les sorciers avaient l’imprudence de garder chez eux, ou même sur eux, cette pièce qui pouvait si facilement les perdre) !— Quant à Satan, il ne signait pas ; il marquait ses affidés avec le bout de l’auriculaire, et la place où sa griffe s’était une fois imprimée devenait insensible ; on le reconnaissait toujours ce caractère. Les « marques du diable » rencontraient en diverses régions du corps, quelquefois, aux parties les plus cachées. Mais, soit dédain ou confiance, quelques-uns des adeptes échappaient à la formalité compromettante de l’estampille.

Cinquièmement : « Les sorciers vouent leurs enfants à Satan » ; chose horrible… Ce qui l’est encore davantage, c’est que d’avoir été voué à Satan, dès l’enfance, et même avant l’enfance, pendant la gestation, mérite également la mort… Mais n’anticipons pas.

Sixièmement. L’infanticide avant le baptême, à l’aide de grosses épingles enfoncées dans le crâne des nouveau-nés. Sprenger, le farouche et candide Sprenger, l’un des auteurs du Marteau des sorcières, un homme à qui le ciel veuille avoir pardonné en faveur de l’ineptie sans bornes dont il l’avait doué ! Jacques Sprenger affirme qu’une seule sorcière avait par ce procédé tué quarante et un [p. 395] enfants. Elle s’en vantait elle-même. En faut-il davantage pour affirmer l’authenticité du chiffre ?

Septième crime. Les enfants étant promis à l’enfer dès le ventre de leur mère, il s’ensuit que l’influence divine ne peut gagner de vitesse l’influence diabolique, que l’eau baptismale arrive trop tard pour laver le signe de la perdition, et que celui-ci est ineffaçable. D’après cela, comme je vous l’ai fait pressenti, la sorcière est coupable d’avoir infligé la damnation à un innocent. Et l’innocent ? Coupable aussi. De quoi ? Du crime commis par la sorcière !

Huitièmement : Les sorciers font de la propagande ; racoleurs infâmes, non contents de servir Satan, ils « attirent encore à sa cordelle » le plus possible de gens inoffensifs.

Neuvièmement : « Ils invoquent le diable et l’ont constamment à la bouche » ; or, il est défendu de prononcer en vain même le nom de Jéhovah.

Enfin, dixième accusation : l’inceste… Je me demande s’il y a quelque chose de fondé dans ce qu’on insinue à cet égard, L’excès de la misère, comme le dit Michelet, expliquerait-il réellement ces unions contre nature des mères avec les fils, qu’on prétend avoir été fréquentes parmi les sorciers, c’est-à-dire dans la classe la plus pauvre ? Je ne puis me résoudre à le croire, ayant vainement cherché un fait bien précis, bien détaillé, qui donnât constance à cette opinion, et n’ayant trouvé le plus souvent, en guise de preuve, que ces deux vers de Catulle :

Nam magus ex matre cum gnato gignatur opportet

Si vera est…

(La restriction vaut la peine d’être notée)

Si vera est Persarum IMPIA RELLIGIO [p. 396]

La belle autorité, au surplus, qu’un poète, et un poète comme Catulle, en un sujet pareil !

The Lancashire Witches.

IV.

Suite des crimes reprochés aux sorciers : cinq crimes contre les hommes.

Ici, messieurs, il nous faut faire une halte. A ce dixième numéro finissent les crimes de lèse-divinité imputés aux sorciers, et commencent leurs crimes sociaux. Distinction de la plus haute importance et qui marque, à proprement dire, la séparation de la justice d’autrefois et de la justice d’à présent ; limite précise et désormais infranchissable que le progrès des temps a heureusement tracée entre les faits de conscience, échappant à toute pénalité humaine, et les actes délictueux ou criminels, seuls punissables au nom de la société. Or, parmi les actes de cette sorte, il en est cinq dont la sorcellerie avait à rendre compte aux tribunaux. Je m’empresse de l’ajouter, de ces cinq nouveaux chefs d’accusation les uns sont de pure fantaisie, les autres d’une gravité telle, que d’eux-mêmes ils appellent toute la sévérité des lois. Qu’un homme ait agi à l’instigation d’Astaroth ou de Belzébuth, qu’est-ce que cela peut ajouter à sa criminalité ? J’admettrais plutôt qu’il y a la une circonstance atténuante, puisque dans cette hypothèse l’inculpé descend au rang de complice ou de simple instrument.

Quoi qu’il en puisse être, ces cinq nouveaux chefs d’accusation, examinons-les à leur tour. Les voici :

1° Meurtre de jeunes enfants, ou d’adultes, que l’on mangeait après les avoir réduits en bouillie et rendus « quasi potables ». Quand le cadavre n’était pas dévoré, on en utilisait la graisse pour fabriquer les pommades [p. 397] et les « oignements magiques ». Faute de vivants, on prenait les morts.

2° Empoisonnements et maléfices. On trouvait fréquemment chez les sorcières des poudres qu’elles avaient coutume de jeter sur les gens ou de mêler aux aliments ou de semer sous les portes, et qui agissaient à la manière des toxiques les plus délétères. Etaient-ce donc des poisons ? Nullement. Où serait, je vous prie, la malice du Malin, s’il avait recours à l’arsenic ou au vitriol ? Non, ces poudres étaient parfaitement inoffensives ; le juge y reconnaissait les substances les plus neutres et les plus vulgaires toutes leurs vertus, elles les empruntaient au pacte conclu entre le sorcier et le démon. Et, par une conséquence admirable, moins la preuve du poison pouvait être faite, plus elle était accablante. Car enfin, l’innocuité absolue de ces poudres entre des mains pures impliquait l’impureté avérée de mains entre lesquelles elles étaient vénéneuses. Voilà qui s’appelle raisonner.

Quant aux maléfices, il y en avait de bien des sortes maladies étranges, rebelles aux moyens ordinaires de traitement, délire de possession, stérilité, etc. Mais l’un des maléfices les plus détestables et dont les hommes d’alors, et les femmes encore plus, se plaignaient avec amertume, c’était l’aiguillette. Vous savez ou devinez ce que cela veut dire ; médecins, vous avez observé les caprices, les défaillances auxquels la fonction génésique est sujette, et vous comprenez avec quelle facilité a dû se répandre la croyance à ce genre de sortilège ; l’imagination, cherchait au dehors et au-dessus ce qui était en elle-même. Quelqu’un n’a-t-il pas dit que l’amour (et cela est surtout vrai de l’amour physique) « naît de tout et meurt de rien » ? Le maléfice était chargé d’expliquer ces disparitions inexplicables. Ajoutez qu’il pouvait être partiel, agir dans les rapports du mari avec [p. 398] la femme, non avec la maîtresse, qu’il était tantôt permanent et tantôt temporaire bref, excusant tout, l’impuissance aussi bien que l’infidélité, il constituait, en somme, une ressource précieuse.

3° et 4°. Autres griefs : Les sorciers font périr le bétail ; ils causent des famines et des pestes ; ils suscitent des orages. Quand un savant théologien du XVIe siècle osa soutenir que la grêle était œuvre de Dieu, on trouva l’assertion téméraire à l’excès, tant on croyait savoir pertinemment que la grêle était fabriquée par Satan, à la demande expresse des sorciers. On connaissait le procédé fort simple usité dans cette fabrication il consiste à frapper avec une baguette ; en prononçant certaines paroles, sur une flaque d’eau ou d’urine pour la pluie, il y a une distinction à faire entre celle qui est de Dieu, vivifiante et fécondante et la pluie qui est du diable, celle-là inondant et détruisant tout. Cette opinion éclectique paraissait parfaitement rationnelle. Mais faire de la grêle, c’est déjà créer ; que disait-on, que Satan a toute puissance sur terre, « hormis la puissance Créatrice » ? que l’enfer est une sorte de Belgique contrefaisant les productions du ciel, mais n’inventant pas pour son propre compte ? Il y a là contradiction, ce semble, et combien elle est plus choquante encore quand on voit les sorciers accusés d’avoir fait non plus des météores, mais des chenilles, des punaises, des grenouilles, voire de gros serpents !

5° J’ai réservé pour la fin, les accusations relatives au sabbat et aux scènes de débauche qui s’y passaient, On décrit des volumes là-dessus ; je me bornerai à quelques mots, vous renvoyant aux auteurs et principalement a Michelet. Le Sabbat, d’âpres la légende du Moyen-Age, était une fête périodique où sorciers et sorcières se rendaient en foule, les uns à dos de monstres variés, les autres à cheval sur le manche d’un balai ; ceux-ci en leur [p. 399] forme naturelle, ceux-là métamorphosés en animaux. Ils arrivaient des points les plus éloignés avec la rapidité de l’éclair grâce aux propriétés transportatives de leurs « oignements ». L’assemblée étant en nombre, le culte du diable déployait toutes ses pompes irréligieuses hommage à Satan (et quel hommage imaginez le plus humiliant de tous !), présentation des nouveaux membres de l’association, banquet, chants, danses, « la face hors le rondeau » et, comme couronnement, promiscuité de tous les convives les hommes, les femmes et les démons formaient autant de groupes qui se mêlaient dans un dévergondage, comment dirai-je ?… intrinsèque et extrinsèque. Les sorcières, les vieilles surtout, étaient les favorites des démons ; les sorciers avaient également « copulation charnelle » avec eux, — car le diable, suivant les besoins, savait changer de sexe, être mâle ou femelle, Incube ou Succube. Ce qui résultait de ces débauches d’Ariman n’est pas positivement connu. Les uns disent rien ; qu’elles étaient toujours stériles. D’autres nous apprennent que c’est là l’origine de ces enfants affreusement précoces, qui viennent au monde dentés et chevelus, le corps difforme et tout bossué de tumeurs, et qu’on appelait les « Enfants du diable ». On discutait à leur propos des questions de paternité fort délicates. D’après une opinion ingénieuse et généralement reçue, le diable, ne sachant pas créer, commençait, sous la forme de Succube, par dérober la semence d’un sorcier, et s’en servait ensuite sous la forme d’Incube ; si bien que le père des Enfants du diable n’était pas le diable lui-même, mais celui dont il avait dérobé le bien !

Rien de plus minutieux que les détails donnés par les sorcières sur le concubitus dæmonum, en réponse aux interrogations sans fin dont les inquisiteurs, dans leur insatiable curiosité, accablaient ces malheureuses. On apprenait ainsi que loin de goûter quelque plaisir, elles [p. 400] avaient beaucoup souffert ; que l’organe du diable est pointu et écailleux, que son sperme est très-fort froid et glacé »… (Une particularité qui me frappe, c’est que les femmes qui, de nos jours, s’accusent d’avoir subi les embrassements des démons, en parlent tout autrement : la douleur a fait place à des sensations agréables, et ce qui, autrefois, était si froid paraît aujourd’hui littéralement brûlant !) — Je ne terminerai pas sans mentionner l’interprétation dépoétisante qui a été donnée du sabbat par quelques auteurs ; selon eux, ces réunions, si tant est qu’elles aient existé, étaient sans doute des bals masqués très-licencieux ; la sensation de liquide froid s’expliquerait par des douches vaginales, et ils vont jusqu’a reconnaître dans le corps pointu, l’extrémité de l’instrument qui servait à administrer ces douches. Permettez-moi de ne pas insister davantage sur ce sujet scabreux. Aussi bien ai-je fini ce qui concerne la sorcellerie proprement dite ou diablerie active.

V.

Diablerie passive : 1° possession ; 2° obsession.

Si maintenant nous passons à la diablerie passive, à la sorcellerie, non plus pratiquée, mais imposée ou subie, nous y trouvons d’abord toutes les maladies dites de possession ; maladies que vous ne connaissez que de nom, messieurs, mais sur lesquelles dissertaient encore longuement les auteurs du XVIIe et même ceux du XVIIIe siècle. Lisez Willis, lisez Frédéric Hoffmann, lisez de Haen : non-seulement vous trouverez dans leurs ouvrages les affections démoniaques décrites comme parfaitement réelles, mais vous apprendrez à l’aide de [p. 401] quels signes on les différencie des affections naturelles qu’elles peuvent simuler.

Les maux attribués aux sortilèges n’étaient autres, pour la plupart, que des atteintes de catalepsie, de syncope, de délire, de coma, de somnambulisme, états morbides qui n’ont pas cessé, même aujourd’hui, de dérouter nos théories médicales ; mais si, nous, nous y voyons des énigmes, les praticiens d’alors y voyaient des mystères ; ils disaient : maladies diaboliques, comme nous disons maladies nerveuses. La magie comblait sans difficulté toutes les lacunes de l’étiologie classique et avait une excuse toujours prête pour les insuccès de la thérapeutique usuelle. Le diable a bon dos maleficium pallium inscitiæ, disait un satirique du temps. Parmi les particularités de ces maladies démoniaques, il en est une que je dois vous signaler, en raison de la valeur considérable qu’on y attachait pour le diagnostic de leur origine surnaturelle c’est le rejet par la bouche, ou la sortie par d’autres parties, de différents corps étrangers aiguilles, fragments de verre, cheveux, lambeaux d’étoffe, etc. Les sceptiques les plus déterminés s’arrêtaient stupéfaits devant une semblable perversion des fonctions ingestives et égestives, et il en est bien peu qui y aient soupçonné la part de la fraude et de la simulation, ou qui y aient reconnu cette aberration mentale qui porte certains individus à avaler les objets les moins assimilables ; encore moins songeait-on à étudier le mode très-simple suivant lequel des corps pointus et déliés peuvent parcourir et traverser impunément les tissus vivants.

Voyage vers le sabbat.

A côté de la Possession figure l’Obsession, c’est-à-dire l’état, des personnes qui, tentées et harcelées sans cesse par le démon, commettent, bien à contre-cœur, les plus grandes infamies, qui vont au sabbat, mais parce qu’on les y traîne. Prenons garde, messieurs ; cette contrainte, [p. 402] cette résistance ne suffiront pas toujours pour faire absoudre le patient. On vous dira bien : « L’obsession ! mais les saints l’ont éprouvée ! Elle diffère autant de la sorcellerie que la captivité de la servitude, autant que l’étreinte du lutteur de l’embrassement d’un ami, autant que « le combat d’une vierge forcée diffère de la prostitution. » — C’est au mieux ; mais toutes ces métaphores indulgentes s’évanouiront quand on en viendra aux faits. Alors le langage changera, alors le doute succédera à la pitié, et au doute la haine, ou plutôt la crainte. « Est-on sûr que la victime ait assez résisté ? Plus ferme dans sa croyance, elle eût tenu bon jusqu’à la fin, probablement. Pour avoir été brisée, elle était donc bien fragile ! En vain allègue-t-elle les hallucinations, les persécutions diaboliques, les masques d’innocence ou même de sainteté que Satan emprunte quelquefois. Le mirage n’excuse pas l’erreur. Éprouver de pareils troubles est déjà digne de mécréance ; car le diable sait choisir, et ne s’attaque guère qu’aux âmes faciles à gagner. » Et c’est ainsi que par degrés, la faiblesse devenant un péché, le malheur une faute, la maladie un crime, les accusés voyaient se fermer sur eux la dernière porte qui leur restât ouverte. Plus d’une fois l’obsession démoniaque a été punie à l’égal de la sorcellerie active la mieux avérée.

Au surplus, ne prenons pas trop à la lettre la différence que nous avons établie tout à l’heure entre la diablerie active et passive. Bien souvent il devenait impossible de distinguer l’une de l’autre. Et, tenez, dans le fameux procès de Girard et de la Cadière, en 1730 (j’insiste sur cette date, 1730 !), il est arrivé au public et aux juges de changer plusieurs fois d’opinion tantôt on disait que l’enchanteur Girard avait ensorcelé la Cadière, et tantôt que la Cadière, par ses maléfices, avait failli damner Girard ; tant il est difficile, partant d’une donnée [p. 403] fausse, de rencontrer même un semblant de certitude !

VI.

Instruction des procès de sorcellerie : 1° les Indices et les Témoignage.

Vous pouvez juger, par ce que je viens de dire, de la lourdeur des charges qui pesaient sur les prévenus, et de la peine qu’ils devaient avoir à soulever cette montagne. Ils ployaient sous les superstitions amoncelées de plusieurs siècles. Aussi était-il rare qu’un procès de ce genre n’eût pas pour conclusion un arrêt de mort. Permettez-moi d’entrer dans quelques détails pour vous montrer combien cette terminaison était difficile à éviter.

Et d’abord, la sorcellerie étant un crime exceptionnel (crimen exceptum), c’est-à-dire le seul soupçon de ce crime suffisant pour mettre hors la loi celui qui en était l’objet, qu’était-il besoin d’user envers lui, envers ce réprouvé, de la justice ordinaire, si lente, si patiente, si hérissée de formalités ?… Une information sommaire, un interrogatoire substantiel, et que la question abrégeait encore au besoin, devaient suffire. Ballottée un certain nombre de fois du juge au bourreau et du bourreau au juge, la sorcière finissait par échoir au bourreau et par lui rester. Point d’avocat… du moins une bulle d’Innocent VIII le recommande en termes exprès : elle exige que tout se passe simplement, gravement, sans bruit (absque strepitu advocatorum). Que ferait ici un avocat ? voulant sauver sa cliente, il irait jusqu’à mettre en doute la possibilité des maléfices, des voyages nocturnes, des copulations avec les démons et d’autres points de doctrine également respectables ; et ce faisant, sans gagner son procès, il risquerait de perdre son âme. [p. 404]

Donc, supprimons la défense. Quant au jury, il devait être mi-partie laïque et ecclésiastique ; quelquefois ce dernier élément le composait à l’exclusion de l’autre ; les inquisiteurs appréciaient la gravité des faits, et ils invoquaient le bras séculier pour punir, CITRA sanguinis effusionem… vieille formule pleine de clémence dont on avait fait, par une altération imperceptible, celle-ci : CIRCA sanguinis effusionem.

Le bûcher était prêt ; la sorcière y montait par plusieurs degrés par les indices et les témoignages, — par l’interrogatoire et les épreuves, — par l’aveu de son crime. Au bout de cette ascension, rapide ou lente, mais forcée, elle rencontrait la mort, la mort sous trois formes d’une horreur croissante brûlée après strangulation ; — étranglée après avoir « aucunement senti l’ardeur des flammes » ; — brûlée vive. Mieux valait escalader d’un bond cette échelle que s’attarder à des protestations d’innocence, car toute tentative pour reculer s’escomptait en souffrances atroces et inutiles. « Ah ! misérable Gaïa (Gaïa, stryge, lamie, sont synonymes de sorcière), « pauvre insensée, s’écrie Frédéric Spee, — et cela encore en 1631, près d’un siècle après Wier ! « quel était donc ton espoir ? Que n’as-tu déclaré, aussitôt mise en prison, que tu étais coupable ? As-tu donc envie de mourir plusieurs fois, pouvant en être quitte pour une seule mort ? Suis mon conseil, dis tout de suite que tu es sorcière, dis-le, et meurs ! » Ce conseil terrible, émané d’une âme si honnête, est ironique dans la forme seulement;; au fond il est parfaitement sage, parfaitement pratique, et l’on doit déplorer que les sorcières ne s’y soient pas conformées plus souvent. Suivons, en effet, ces infortunées depuis le moment de leur arrestation jusqu’à celui de l’exécution, et nous verrons ce qu’elles gagnaient à se débattre entre les mains inexorables qui les tenaient. Et d’abord, prenons-les au [p. 405] moment où le tribunal recueille contre elles les indices et les témoignages c’est le prologue du drame qui, de péripétie en péripétie, aboutira à son dénouement toujours le même.

Les indices propres à établir une « violente présomption de sorcellerie » étaient nombreux. La rumeur publique faisait planer des soupçons sur telle ou telle, elle avait regardé un voisin de travers, et le voisin était tombé malade ; elle avait caressé un enfant, et l’enfant avait succombé ; on l’avait vue dans l’étable un soir, et le lendemain la vache perdait son lait ; que faisait-elle, seule, à errer dans les champs, le jour où les blés ont été hachés par la grêle ? L’attention des juges étant ainsi éveillée, on examine de plus près cette femme, et l’on note avec soin tout ce qui peut corroborer les soupçons.

D’abord le nom. Oui, messieurs, le nom. A la vérité, Del Rio, célèbre inquisiteur et brave homme, à ce qu’il semble, déclare que c’est là un abus. Un nom, dit-il, se donne et ne se choisit pas ; l’enfant n’est pas libre de refuser… (l’enfant l’est-il donc davantage quand ses parents le vouent à Satan avant sa naissance ? Mais ce rapprochement, Del Rio ne songe même pas à le faire). D’après cela, aux yeux de certains juges, c’était probablement un tort de s’appeler Payen, ou Sarrazin, ou Bucher, ou encore de porter un de ces noms de guerre que le diable prenait dans ses amourettes, comme Verdelet, Joly-Bois, Saute-Buisson. Avec des philologues de la force de ces dominicains qui faisaient dériver fæmina de fides minor (moindre foi, d’où tentation plus facile), vous sentez que les étymologies pouvaient mener loin. Je ne puis m’empêcher de remarquer ce propos qu’en fait de noms les inquisiteurs n’étaient pas toujours très-heureux. Et, par exemple, on reconnaît le verbe torquere, torturer, dans Torquemada, à moins [p. 406] qu’on ne prononce à la française Turquemède, auquel cas, et cela ne vaut guère mieux, on y trouve Turc et Mède, c’est-à-dire les deux nations les plus infestées de sorcellerie. Et dans le malencontreux participe Grillandus, autre nom d’inquisiteur, n’y-a-t-il pas comme le verbe griller qui se conjugue ?

En second lieu, la pâleur. Bien observé, l’anémie devait, en effet, être fréquente parmi les sorcières. Viennent ensuite la laideur, attribuée principalement aux fréquentes transformations en bêtes que le diable leur imposait ; — l’extrême malpropreté ; — la pauvreté ! car Satan promettait beaucoup et tenait peu les écus d’or qu’il jetait, au sabbat, dans le tablier de la sorcière, se changeaient au retour en feuilles sèches. Et combien en voyons-nous journellement de ces pauvresses qui, avec le bégaiement de la paralysie, parlent de leurs trésors, de leurs palais, de leurs millions, tout en végétant dans le dénûment le plus sordide !

Le sexe : pour mille sorcières il y avait à peine un sorcier.

Le costume : voyez, disaient ces fins cliniciens, habiles à fonder leur diagnostic sur un détail qui échapperait à une sagacité vulgaire, — voyez comme la vieille a l’habitude d’abaisser son voile sur sa figure ; c’est qu’elle cache la marque diabolique imprimée sur son front.

L’âge : la plupart des sorcières étaient aussi vieilles que repoussantes ; quelques-unes cependant étaient jeunes et même jolies dans le nombre, on trouvait aussi, par exception, des enfants et de grands vieillards.

L’hérédité : toute fille de sorcière est elle-même suspecte de sorcellerie.

Ajoutez à cela le goût de la solitude, les bizarreries de conduite, les fréquents changements de résidence, etc. [p. 407]

Les indices avaient pour complément les témoignages. Contre les sorcières tout le monde pouvait déposer les plus proches parents, les enfants contre leur mère, ceux qui se disaient complices, ceux qui se prétendaient victimes d’un maléfice et qui notoirement n’en avaient ressenti aucun effet ; en un mot, tous ceux dont le témoignage eût été récusé en toute autre circonstance. Une fois en possession de ces premiers éléments, et la « violente présomption » étant suffisamment établie, on procédait à l’arrestation et à l’interrogatoire de l’accusée. Les sbires la saisissaient par derrière, afin d’éviter ses ongles et ses crachats, et la traînaient au pied du tribunal. La voici en face de ses juges. On l’observe attentivement. Est-elle calme ? C’est l’endurcissement dans le mal, peut-être la secrète espérance d’être secourue par son infernal amant. Se trouble-t-elle, se met-elle à frissonner, à pleurer ? Signes évidents d’une conscience bourrelée. « Si elle ne se sentait coupable, qu’aurait-elle à trembler de la sorte ? De quoi la menace-t-on d’abord ? D’un simple emprisonnement. L’honnêteté n’a jamais peur de la justice. Dérision ! intolérable hypocrisie !

Messieurs, tout récemment, en France, une femme a avoué un parricide dont elle était innocente. Comment ? C’est qu’on l’avait mise au cachot Et qu’est-ce qu’un cachot de France, au XIXe siècle, en comparaison de ces ténèbres, de ces infections que Sprenger, dans son beau style cicéronien, appelle carceris squalores ? Ecoutez comment en parle un auteur de la Renaissance. Je n’ai pu le lire sans émotion ; la pesante naïveté de l’écrivain, sa mélancolie ou ne se mêle aucune indignation, ajoutent encore à l’impression que font naître ces lignes :

« D’aucuns sont assis par un grand froid, que les pieds leur gèlent et se détachent, et s’ils réchappent, ils demeurent estropiés pour la vie ; d’autres, en [p. 408] l’obscurité, sans une lueur de soleil, ne savent jamais s’il fait jour ou nuit ; et, parce qu’ils ne peuvent remuer pieds ni mains, ils sont mangés par la vermine et les rats. Ils sont mal nourris, joint que le bourreau et ses valets, à toute heure, les raillent et les injurient. Ils ont des pensées lourdes, de mauvais rêves, des frayeurs continuelles. Aussi voit-on pareilles gens, de patients, sensés et hardis qu’ils étaient auparavant, devenir moroses, impatients, mal courageux et demi-fols ; et a-t-on bien raison de dire : tout prisonnier malheureux. »

Ces pourrissoirs-là — ne croyez pas que d’y enfermer la sorcière fût un acte de sévérité, — c’était la détention, rien de plus. La rigueur est ajournée ; elle aura son tour (patience !) plus loin, dans la chambre du bourreau. Mais, dès à présent, qu’il soit permis de réclamer en faveur de la faiblesse humaine ; qu’on veuille bien trouver la peur légitime et la poltronnerie de mise ; qui donc aurait le droit d’imposer à l’innocence l’obligation exorbitante de l’héroïsme ?

VII.

Suite du procès : 2° l’interrogatoire et les épreuves ; 3’° les aveux.

L’interrogatoire commençait. Il fallait se hâter de l’ébaucher dès la première audience, avant que le diable (quel manque de respect envers celui qu’on nommait pourtant le Prince du monde !), avant que le diable ait eu le temps de communiquer avec l’inculpée, de lui dicter les réponses, de lui porter secours. Première question : « Croyez-vous aux sorcières ? » La réponse était souvent négative. « Alors, répliquait l’interrogeant, comment se fait-il qu’on en ait brûlé un si grand nombre ? » [p. 409]

Je ne sache rien qui marque mieux la dégradation des caractères et l’abêtissement des intelligences que ce captieux dilemme. Vous le retrouverez dans la plupart des démonographes de l’époque, pour qui la sorcellerie est démontrée jusqu’à l’évidence, par « infinis procèz, jugements, condemnations, exécutions ». Il faut bien que le châtiment devienne une preuve du crime ; autrement ne serait-il lui-même criminel ? Une fois entré dans une pareille voie, qui donc s’avouera qu’il a fait fausse route, et retournera en arrière ? Non, on avance toujours, il le faut ; on enfonce de plus en plus dans cette vase sanglante !

Cette première question était suivie d’une série d’autres, presque toujours les mêmes, sur les maléfices reprochés à la sorcière, sur ses accointances avec les diables, sur le nom et les attributs du diable particulier qui lui accordait ses faveurs, etc. Quand les réponses laissaient place au doute, on avait la ressource des épreuves.

Épreuve par la balance, fondée sur la prétendue légèreté des sorciers ; on dut y renoncer, vu la rareté du fait physique, ou plutôt l’ennui de toujours recourir à un artifice pour en simuler l’apparence ; Épreuve par l’eau, celle-là basée sur les modifications qu’on avait imaginé de faire imprimer par le diable au poids spécifique des stryges. Malheureusement on ne s’était pas entendu d’avance sur les résultats que devait fournir cette docimasie d’un nouveau genre, si bien que dans telle province d’Allemagne toute sorcière devait surnager, et que dans telle autre elle devait toujours aller au fond de l’eau.

J’en passe quelques autres, abandonnées aussi promptement et pour des motifs analogues ; mais je dois dire un mot de l’épreuve par le stylet, parce qu’elle reposait sur un fait intéressant de physiologie morbide, bien [p. 410] déchu aujourd’hui de son origine diabolique : je veux parler de l’anesthésie. Ce phénomène, commun dans les névroses, très-marqué dans quelques-unes, où il s’exagère jusqu’à une impassibilité absolue, explique plusieurs faits (j’allais dire plusieurs symptômes) reprochés aux sorciers ; c’est encore ce phénomène qui rend compte de la contenance si particulière qu’ils avaient pendant les tourments de la question c’est enfin la constatation de l’anesthésie qui fait l’objet de l’épreuve dont il me reste à vous entretenir. Une tige d’acier pointue étant enfoncée dans la peau, et cela successivement dans diverses régions du corps et à des profondeurs variables, on reconnaissait le stigmate du démon (stigma ou sigillum diaboli) à l’insensibilité des points piqués ; quelques-uns ajoutent (mais cela était contesté avec raison) au défaut d’écoulement de sang. — Je sais bien que là où cette insensibilité faisait défaut, on était assez habile pour faire croire qu’elle existait ; que le stylet savait glisser ou appuyer qu’on le présentait intelligemment par le côté mousse ou le côté aigu qu’il y avait des stylets réductibles comme des poignards de théâtre. Mais ces fraudes ne doivent pas nous empêcher de reconnaître dans l’anesthésie un fait réel et fréquent chez les sorcières. Une fois ce fait constaté, toutes les dénégations des inculpés venaient se briser contre une conviction inflexible, c’était comme le prélude de la torture, et c’en était la justification. L’aveu du crime était au bout.

L’aveu ! C’est là ce qu’on guettait avec une avidité mêlée d’inquiétude. Interrogatoire par suggestion, promesses mensongères de pardon, menace de peines temporelles éternelles, question ordinaire et extraordinaire, toutes ces pressions de la souffrance morale et physique qu’on entassait sur l’esprit de l’accusé, n’avaient qu’un but, un seul faire jaillir de sa bouche l’aveu ! Et cela se comprend en des accusations aussi invraisemblables et [p. 411] suivies de punitions aussi sévères, l’aveu du criminel c’était l’absolution des juges.

Ceux-ci éprouvaient parfois de grands mécomptes, compensés, il est vrai, par de bien douces satisfactions. S’il y avait parmi les sorcières des femmes stoïques de qui les plus affreux tourments ne pouvaient tirer une syllabe, ou qui se rétractaient d’une séance à l’autre, il y en avait aussi de craintives à qui les seuls préparatifs du tourmenteur « arrachaient la vérités ». Il y en avait d’autres encore qui, de leur propre mouvement, allant au-devant de l’interrogatoire, débitaient avec des détails infinis le conte fantastique du sabbat et le reste. C’était là la confession bénévole, la meilleure et la plus probante de toutes. Quand elle ne sortait pas spontanément, eh bien, on y aidait un peu. Que de choses il fallait pour faire perdre à la confession de la sorcière la tenace épithète de bénévole, et pour faire admettre qu’il y avait eu torture ! Se voir à l’entrée du cachot que vous connaissez, avoir le chevalet devant les yeux, et « le maître » tout prêt à vous y boucler ; prévoir une mort affreuse, et si même on l’évite, se savoir déshonorée pour toujours, placée pour la vie sous la surveillance de la haute police ecclésiastique, tout cela n’est pas de la torture ! Bientôt on s’enhardit plus encore ; à force de prodiguer la douleur, on la méprise chez les autres à tel point que la privation absolue de sommeil devient une simple mesure de précaution ; que les abominables pratiques de l’hydrothérapie judiciaire figurent tout au plus parmi les moyens d’intimidation on en vient même par la suite à y faire rentrer la pendaison par les bras pendant de longues heures ; le martellement de la crête du tibia « que l’homme le plus robuste ne peut supporter sans crier ». Non, tout cela n’est pas encore la torture, la vraie torture, et une confession obtenue à ce prix peut encore être dite « bénévole ». Qu’est-ce donc alors qu’on appelait les grands tourments ? Je vous laisse [p. 412] à deviner ce que ces mots expriment de mamelles arrachées, de jambes carbonisées, d’articulations disjointes, d’os brisés jusqu’à, en faire « yssir la moelle ». L’usage était de ne pas donner plus de trois fois la question, et de ne pas la faire durer au delà d’une heure chaque fois. Jacques Sprenger est d’avis que si l’on y revient dès le lendemain, les deux séances ne doivent compter que pour une, en raison de l’intervalle trop court. Mais Del Rio soutient, contre lui, que cela n’est pas de jeu ; que reprendre les manipulations du jour au lendemain, ce n’est pas continuer, c’est positivement recommencer. Sachons-lui gré de tant de modération.

Je n’insisterais pas davantage, messieurs, si les procès-verbaux de la torture, véritables archives de la douleur physique, ne fournissaient plusieurs renseignements importants au point de vue du médecin. Ces expériences ignobles ne doivent pas être perdues pour les physiologistes. Elles nous apprennent que plus d’une fois, au grand désappointement des juges, la souffrance qu’on voulait immense, se trouvait nulle, soit que l’énergie du désespoir donnât aux victimes la force de garder le silence, soit que la suractivité des centres rendit indifférentes les impressions reçues à la périphérie nerveuse, soit enfin qu’il existât à cette périphérie même, et à une profondeur exceptionnelle, un état morbide dont je vous ai déjà parlé, l’anesthésie. D’autres fois, au summum de la douleur, quand l’accusée poussait le cri le plus aigu, on la voyait soudainement s’endormir d’un sommeil profond, léthargique, et la voilà indifférente à tout ce qu’on fera d’elle, muette, comme morte. Qu’était-ce que tout cela ? C’était le charme de taciturnité, don spécial fait par le diable à la sorcière. On la fouillait avec soin, et si l’on trouvait sur elle quelque psaume, quelque amulette, quelque anneau, la théorie était tenue pour démontrée ; ne trouvait-on rien, [p. 413] on en était quitte pour dire que le charme de taciturnité avait été conféré… verbalement.

En opposition avec ces accusées qui ne parlaient pas assez au gré des magistrats, il y en avait d’autres parfaitement explicites, et quelques-unes fatigantes par leur loquacité ; celles-là surtout méritent de fixer nos regards ; elles forment dans la sorcellerie un groupe à part et singulièrement caractéristique. Tantôt agitées, le visage en feu, le geste pathétique, les vêtements en lambeaux, elles vociféraient à tue-tête ; tantôt abattues, désespérées, murmurant des discours à peine intelligibles, elles s’accusaient amèrement, accusaient les voisins et voisines, les prêtres, les princes, s’avouaient indignes de vivre ; elles se savaient rejetées du sein de Dieu, acquises à Satan, elles voyaient et entendaient le démon, elles le sentaient au dedans d’elles-mêmes ; ayant mérité le dernier supplice, elles craignaient seulement de ne pas mourir assez tôt, de vivre longtemps en proie aux mêmes infamies, de rester seules sur la terre alors que la mort aurait tout anéanti. Plus d’une se suicidait en prison.

Quoi ! lorsque la sorcière s’offrait ainsi en holocauste, qu’elle débitait ce roman à travers mille extravagances, mille obscénités, des puérilités sans nom, avec un rire stupide ou effronté, blasphémant et balbutiant des prières, quoi ! personne ne se trouvait là pour apostropher les juges enfouis dans leurs robes d’hermine et prêtant l’oreille avec de grands airs capables, et pour leur dire : « Mais, malheureux, vous ne voyez donc pas que cette femme est folle » ?

Si, messieurs, il s’est trouvé un homme qui a dit cela, et cet homme, c’est Jean Wier.

Ce n’est pas, certes, que même avant Wier, d’autres ne l’eussent pensé et dit. Il y avait des légistes, comme Alciat ou Ponzinibius, qui contestaient le droit de [p. 414] punir de mort les prétendues chevauchées à travers l’espace ; des rieurs, comme Rabelais, qui plaisantaient à tout propos « le grand diol d’enfer » et ses suppôts des deux sexes ; des sceptiques, comme Montaigne, mal édifiés par les exemples dont on avait voulu les rendre témoins, et déclarant que c’était « mettre ses conjectures à bien haut prix que d’en faire cuire un homme tout vif ». Mais toutes ces voix et bien d’autres encore s’éteignaient sans écho. Ce qu’elles disaient, Wier eut l’audace de le crier tout haut, de toute la force de son indignation, et il ne fallait rien moins pour faire retourner toutes ces têtes de juges pétrifiées par la routine.

Wier eut le mérite de soulever un épouvantable tumulte : on l’appela « l’avocat des sorcières, le médecin athéiste, libertin et naturaliste. » A la bonne heure ; le charme de taciturnité était rompu enfin !

Honneur, dirons-nous, à ce médecin que l’humanité inscrit au nombre de ses bienfaiteurs ; à « l’athéiste » qui s’empara d’une cause vaincue, déplaisante aux dieux ! au « libertin et au naturaliste » qui, voyant ces femmes horribles, rasées de la tête aux pieds pour l’épreuve du stylet, toutes molles d’épanchements sanguins, râlant, disloquées par la torture, n’eut ni peur ni dégoût quand le bourreau n’osait approcher, et qui s’opiniâtra dans je ne sais quelle passion généreuse pour ces vieilles damnées car pour lui elles avaient une beauté l’innocence ; elles avaient un attrait irrésistible : celui d’une persécution imméritée et de la faiblesse impuissante à se défendre. [p. 415]

VIII.

Esquisse biographique. — Henricus Cornelius Agrippa, de Nettersheim. — Principaux ouvrages de Wier.

Joannes Wierus ne s’appelait pas Wierus, ni même Wier ; il s’appelait Weiher, ou Weier, ou Weyer (car au XVIe siècle l’orthographe n’avait pas la fixité qu’elle a aujourd’hui), et suivant la mode du temps, il avait fait subir à son nom un double changement il l’avait estropié pour le latiniser, puis il l’avait traduit. C’est ainsi qu’il en avait fait d’abord Wierus, et ensuite Piscinarius, Weiher en allemand voulant dire vivier.

Né à Grave sur Meuse, en 1515, l’année même où vint au monde son grand contemporain Vésale, il est mort en 1588, à l’âge de soixante-treize ans par conséquent, et je m’étonne de trouver dans un de ces ouvrages la date de 1592, qui est celle de l’invasion de la suette en Allemagne. Il était d’une famille plébéienne et très honnête, honestissimo domot notus, comme il le dit quelque part avec fierté à un prince qui étalait devant lui ses nombreux titres. Son maître était le célèbre Agrippa (Henri Corneille Agrippa, de Nettersheim), que la plupart d’entre vous, s’ils savent leur Pantagruel, se souviendront d’avoir rencontré sous le pseudonyme transparent de Her Trippa ; c’est au magicien Her Trippa, que Panurge « se conseille » au sujet de son mariage, et c’est lui qui le met si fort en colère par ses sinistres prédictions. Singulier personnage que cet Agrippa, encore plus savant que ridicule. La caricature que Rabelais nous en a laissée est d’une ressemblance étonnante ; rien n’y a été négligé, ni l’étalage de fausse science, ni l’immense érudition historique, ni la surdité aggravée [p. 416] par la distraction, ni les besicles, ni même les infortunes conjugales du docteur. La vie d’Agrippa est une suite d’aventures. Il naquit à Cologne, en 1486. Nous le voyons d’abord professeur de cabbale, à Dôle en Bourgogne, commentant devant un auditoire choisi le livre de Reuchlin : De verbo mirifico. Chassé de France, il passe en Angleterre, puis en Italie. Soldat, il sert dans les armées de Maximilien avocat, il défend à Metz une paysanne accusée de sortilège qu’on allait brûler ; il la sauve, mais est obligé de quitter la ville. Pendant quelques années, il se livre à Fribourg, en Suisse, à la pratique de la médecine. Mais bientôt il retourne en France et y est attaché en qualité de médecin-astrologue, à la cour de Louise de Savoie, mère de François 1er. Ayant refusé de faire l’horoscope de la reine et réservé les faveurs des constellations pour le connétable de Bourbon, il reçoit son congé. On le perd de vue mais il reparaît à Cologne, cette fois historiographe de l’empereur d’Allemagne. De nouvelles peccadilles l’obligent de nouveaux voyages ; il rentre encore une fois en France, mais arrivé à Grenoble, il y tombe malade et meurt (1535). On a d’Agrippa deux ouvrages, dont l’un est la réfutation de l’autre : De occulta philosophia, et De incertitudine et vanitate scientiarum.

Dans le premier, il fait preuve d’une crédulité extrême l’astrologie : l’alchimie et surtout la cabbale lui paraissent les éléments indispensables pour la constitution de la médecine ; on croirait lire Paracelse ; — dans le second, il abjure ses anciennes erreurs mais, sans mesure dans sa critique, comme il l’avait été dans son enthousiasme, il rejette la vraie science avec la fausse, et ses déclamations font songer aux boutades de Jean-Jacques Rousseau. C’est cet homme, très-suspect suivant les idées de son époque, qui avait été le maître de Wier, et l’on reconnaît sans peine son influence directe dans les écrits [p. 417] de l’élevé. Celui-ci n’en parle jamais d’ailleurs qu’avec respect et reconnaissance. A vingt ans, privé de ce guide et livré à lui-même, Wier se rendit en France pour y étudier la médecine ; il se fixa d’abord à Paris, le quitta pour séjourner quelque temps à Orléans, mais y revint pour terminer ses années scolaires. Après avoir été reçu docteur, il entreprit divers voyages, il visita l’Afrique, où les sorciers tunisiens (les théraphim) lui donnèrent à réfléchir ; plusieurs contrées d’Orient, l’île de Candie, et revint enfin dans son pays natal. Là il vécut et mourut, archiatre d’un principicule, le duc Guillaume, seigneur de Clèves, Juliers et Berg, qui se trouvait être un des hommes les plus éclairés de son temps. Il vécut et mourut fort tranquille (quoi qu’en aient dit quelques historiens), grâce à l’amitié puissante qui le protégeait contre toute persécution et même contre toute tracasserie de la part de ses ennemis.

Wier a publié deux volumes d’observations qui ne manquent pas de valeur sur le scorbut ; sur la fièvre quarte, — sur l’hydroptisie, — sur l’occlusion du col utérin, et à ce propos il donne la description et le dessin d’une sorte de spéculum qu’il appelle specillum ; — sur la suette anglaise ; la grippe (toux pestilentielle), diverses inflammations épidémiques : pneumonies, pleurésies, angines ; — sur une maladie appelée vareni, et dont je ne suis pas parvenu à me faire une idée bien nette sur la passion iliaque observée chez la duchesse de Tecklembourg, etc. Il a, comme un autre, fait son traité De morbo gallico. La colère lui a fourni la matière d’un volume (De iræ morbo) c’est une de ces machines médico-littéraires fort goûtées des gens du monde, où la faiblesse des notions physiologiques se dissimule sous un grand luxe de citations en vers et en prose.

Mais l’œuvre capitale de Wier, l’œuvre qui a fondé sa célébrité et où il a mis tout ce qu’il avait de lucidité de [p. 418] tête, de bonté de cœur, d’érudition, de verve, et son meilleur latin, c’est le livre De præstigiis dæmonum et incantationibis ac veneficiis, en six parties, dont je vous demande la permission de vous donner au moins les titres.

La première partie traite du diable, de son origine, de sa chute, de sa puissance ;

La seconde, des magiciens infâmes ;

La troisième, des sorcières ;

La quatrième, des maladies de possession, ou plus exactement de ceux qu’on croit atteints par les maléfices des sorcières (De iis qui lamiarum malefici affecti putantur).

Dans la cinquième partie, il passe en revue les moyens mis en usage pour la guérison des possédés. Dans la sixième, il examine les peines à édicter en matière de sorcellerie, soit contre les magiciens malfaisants, soit contre les stryges impuissantes (De lamiarum impotentia).

Un livre à part, intitulé : De lamiis, et dont un chapitre est consacré à l’abstinence simulée (De commentitis jejuniis), forme le complément du De præstigiis et sert à en résumer les conclusions les plus importantes. Le tout forme un ouvrage d’un caractère multiple, comme l’auteur l’explique lui-même dans une longue préface en forme d’épître dédicatoire, un ouvrage à la fois théologique, juridique, philosophique et médical. Les passages de l’Écriture et l’exégèse des textes hébreux ; les discussions de droit et les commentaires sur le code pénal les considérations sur les facultés de l’âme, notamment sur le pouvoir de l’imagination ; les observations cliniques s’y succèdent, s’y côtoient, s’y pressent, s’y mêlent, au hasard d’une plume intarissable. Je n’entreprendrai pas d’analyser devant vous ces sept cent et quelques pages in-quarto. Permettez-moi seulement [p. 419] de vous donner en peu de mots la substance de ce vaste recueil, et cela me sera facile, si j’ai réussi, comme je le crois, à bien comprendre le sentiment général sous l’empire duquel le livre a été composé.

Un premier point à bien noter, c’est que Jean Wier n’est pas ce que nous nommerions aujourd’hui un libre penseur, un esprit fort. Dès ta première ligne, il rejette l’opinion des péripatétiques qui nient des démons ; il croit au diable et aux arts magiques ; il y croit sincèrement, d’une foi solide (je vous en ai donné une preuve en commençant, j’en produirais au besoin cent autres). C’est bien à tort que l’historien Curt Sprengel a prétendu le contraire. Quand Wier raconte les stratagèmes de Satan, ce n’est pas une concession qu’il fait à ses adversaires pour mieux les battre ensuite, ce n’est pas une feinte de polémiste ; non, ce qu’il dit, il le pense. C’est qu’on ne naît pas impunément au XVIe siècle, et qu’à moins d’une vigueur d’esprit bien rare, on ne rejette pas d’une seule secousse le joug de la superstition commune. — Wier, n’admettant pas la réalité de la sorcellerie et écrivant ce qu’il écrit, serait plus grand comme savant, je l’accorde, mais il serait moins grand comme homme, je l’admirerais davantage, je ne l’estimerais pas autant. Qu’il eût menti avec tant de persistance et le long d’un si gros volume, eût-il menti dans l’intérêt de la vérité, cela ferait tache a son caractère ; mais aussi cette imputation ne résiste pas au plus léger examen.

Non que Wier manquât de perspicacité, qu’il ne fût même très-habile à démasquer les supercheries de toute sorte. Dans un cas donné, il saura, en vrai médecin, se défendre contre l’illusion et fera toucher la fraude du doigt. Ainsi, chez une femme qui prétend vomir des bandes d’étoffe, introduites journellement dans son estomac par le diable, Wier commence par remarquer l’absence [p. 420] de tout contenu gastrique mêlé aux substances ainsi rejetées ; il en conclut qu’on veut le tromper, et bientôt il arrive à démontrer à l’assistance que la prétendue possédée cachait elle-même dans sa bouche les corps étrangers, qu’elle recrachait ensuite avec des efforts simulés. — Ainsi encore il découvre les ruses d’une petite mendiante, Barbara, qui disait vivre depuis des années sans prendre de nourriture et sans vaquer à aucune fonction naturelle. Cette enfant commençait à se faire une assez fructueuse célébrité, le sénat de la ville d’Unna lui ayant délivré un certificat de surnaturel. Wier la loge chez lui, la surveille, ainsi que sa sœur aînée, Elisa, qui l’accompagne, et parvient à prouver à tous que cette merveilleuse abstinence n’est qu’une comédie ; que le jeune prodige volait des aliments ou s’en faisait apporter par Elisa, qu’il appelle son Habacuc, du nom du prophète qui portait à manger à Daniel dans la fosse aux lions. Ne méconnaissons pas chez Wier ces excellentes tendances d’observateur. Tenons-lui compte également d’autres éclairs de scepticisme qui lui échappent par moments comme lorsque, à propos d’un morceau de verre enchâssé dans la bague d’un gentilhomme et qu’on disait venu du fond des enfers, il s’étonne que le verre ne se fût pas fondu à la chaleur des flammes éternelles ! ou encore, au sujet de la distinction entre l’âme sensitive et l’âme rationnelle, lorsqu’il demande ce que cette dernière âme fait chez l’enfant qui n’en a pas encore, et qu’il répond elle se promène sans doute (spaciatur). Le scepticisme commence à poindre, mais la crédulité est encore bien grande, et c’est à peine si Wier est en avance de son siècle. Seulement, il y a une théorie, une théorie à lui, qui lui permet jusqu’à un certain point de concilier, non sans quelques grosses contradictions, vous le pensez bien, son attachement aux idées régnantes avec ses, [p. 421] aspirations au progrès, sa tête avec son cœur, la diablerie avec l’humanité. Cette théorie qui donne la clef de la conduite et des écrits de Wier, la voici telle qu’elle me paraît se dégager clairement de l’ensemble de son œuvre.

Il existe des magiciens à qui un pacte avec Satan donne le pouvoir surnaturel du maléfice, et ceux-là méritent le plus sévère châtiment mais à côté de ces hommes, ou plutôt au-dessous d’eux, il y a une foule de personnes, de femmes surtout, qui, loin d’être les complices du diable, en sont les victimes malades, malheureuses, délaissées, elles deviennent facilement la proie du grand prestidigitateur, qui remplit d’hallucinations et de rêves leur esprit mal affermi et leur fait croire qu’elles ont commis des crimes dont elles sont absolument innocentes.

Cette théorie vous paraît de peu de conséquence ? Détrompez-vous ; sa portée est très-grande. Si elle réserve comme punissable la sorcellerie savante (ou, pour l’appeler par son nom, la jonglerie, l’escroquerie), elle tend à exempter de toute poursuite la fausse sorcellerie, c’est-à-dire l’illusion, l’erreur, la folie. De la sorte, l’idée de la diablerie passive, de la possession, de l’obsession, l’idée d’une souffrance, en un mot, digne de pitié, se substitue à l’idée de la diablerie active, du maléfice, du crime qui appelle la répression. Et le progrès que cette théorie réalise est double : médical et juridique. D’abord, voilà la part faite à la maladie ; pas assez large, à notre gré, puisque, dans la pensée de Wier, il y en a une autre encore à faire, la part du diable ; mais n’est-ce pas déjà un grand résultat que cette première revendication de la sorcière par la pathologie, cette première affirmation de son irresponsabilité ? N’est-ce pas surtout une vue juste et féconde, celle qui assimile la prétendue sorcellerie à la prétendue possession, comme deux variétés tout au plus d’un même délire, [p. 422] tandis qu’auparavant un abîme les séparait, l’une devant être punie de mort, l’autre innocentée ?

Il est regrettable que Wier ne se soit pas montré moins timide dans les corollaires qu’il déduit de ces données. Quelquefois il réclame l’acquittement pur et simple des accusées ; le plus souvent il se contente de demander une commutation de peine : la réprimande publique, la confiscation des biens, l’exil. Mais avant tout, dit-il sans cesse, laissez-leur la vie sauve, ne tuez pas ne torturez pas ! Et il ajoute : « Craignez-vous donc que ces pauvres femmes ne souffrent pas assez, que vous vous ingéniez à les faire souffrir encore ? Pensez-vous qu’il y ait au monde une misère pire que la leur ? Ah ! si elles vous paraissent mériter un châtiment, rassurez-vous leur maladie suffit. »

Paroles profondément vraies rien (j’en atteste les souvenirs de tous ceux qui ont observé ces sortes d’aliénés dans nos asiles), rien n’égale l’effroi et la terreur du délire de damnation, de cet enfer imaginaire que les malades portent au dedans d’eux-mêmes, qui ne leur donne de répit ni jour ni nuit, qui à chaque minute engendre quelque nouveau et plus cruel martyre, auquel enfin les malades cherchent à échapper par la mort volontaire, dans la persuasion que la réalité des peines éternelles doit être plus douce que cette horrible angoisse. C’est dans la pitié que lui inspirent ces pauvresses, ces vieilles, ces folles (misellæ, uniculæ, muliercultæ, vetulæ, dementatæ delusæ), qu’il puise l’énergie de son indignation et les invectives dont il accable les tribunaux de sang qui les jugent. Plus il est attendri, plus il se révolte. Tant d’ineptie et de férocité le met hors de lui, et à tout instant il s’interrompt dans ses démonstrations pour lancer quelque apostrophe véhémente ou ironique à ces bouchers (carnifices), pour flétrir le sang-froid barbare de ces despotes à la turque (turcica tyrannis). [p. 423]

X.

Effet produit par le livre De præstigiis dæmonum. — Partisans et adversaires. — Jean Bodin.

Grande fut la sensation produite par l’ouvrage de Wier. Elle est attestée par cinq éditions enlevées en quatorze ans, chiffre considérable pour l’époque, sans compter une traduction en allemand, de Fuglinus, et mieux encore par la sympathie et l’improbation également vives qui saluèrent son apparition. Des théologiens, des médecins, parmi les plus estimés de l’époque, écrivirent à l’auteur pour le féliciter. Quelques-uns, tout en adoptant la plupart de ses idées, comme Brentzius, persistaient cependant à distinguer entre le maléfice, qu’ils déclaraient, comme lui, imaginaire, et l’intention de nuire (conatus), qu’ils réservaient et qu’ils voulaient voir punie. (On trouve tout cela dans le recueil de lettres que Wier a publié sous le nom de Liber apologeticus). En somme, un doute salutaire était entré dans les têtes. Mais les adversaires ne manquèrent pas non plus, comme on devait s’y attendre. Ce fut d’abord un soidisant prince de la Scala, champion maladroit de la superstition, dont notre auteur fit prompte justice. Ce fut Del Rio, qui, le prenant de haut, déclare nettement que si les médecins sont admis à donner leur avis, on ne brûlera plus personne. Ce fut Barthélémy à Spina, inquisiteur comme Del Rio, ne pardonnant pas aux juges les vains scrupules qui les arrêtent, depuis qu’ils ont lu le livré damnable De præstigiis. « Il s’agit bien de savoir, dit-il, si les actes reprochés aux sorciers peuvent être prouvés ! Toute la question n’est-elle pas dans le pacte avec le diable ? »

J’en pourrais citer beaucoup d’autres encore dont le [p. 424] blâme vaut un éloge. Mais j’ai hâte de vous faire connaître l’appréciation de quelqu’un de bien autrement considérable que tous ceux-là, de bien autrement compétent surtout : messer diabolus en personne. Voici ce qui appert de la déclaration d’une sorcière mise à la question, et dont le père à Spina s’est borné à recueillir les paroles : « Tout dernièrement, au sabbat, Satan vint en la figure d’un grand prince, et se tournant vers les stryges qui étaient là assemblées, leur dit qu’elles pouvaient être tranquilles ; qu’avant peu sa domination serait assurée à jamais ; que les affaires du diable allaient à souhait ; merci à Wier et à ceux de sa bande qui disent que tout cela n’est qu’imagination et moquerie. »

Parmi les antagonistes de Wier, aucun assurément ne s’est montré aussi savant ni aussi acharné dans ses attaques que le célèbre Jean Bodin, l’auteur de la Démonomanie des sorciers, c’est-à-dire — car vous pourriez vous y tromper ! — « De la rage que les sorciers ont de courir après les diables. Il va sans dire que le grand philosophe prend en pitié le « petit médecin » qui se mêle de parler naturellement de choses surnaturelles. Incongruité notable. Sophisterie puérile ! » Il faut voir comme il le renvoie à « l’hypostase des urines », l’impertinent qui conteste la culpabilité des sorciers, quand cette culpabilité est affirmée « par la loi des Douze tables, des jurisconsultes, des empereurs et de tous les peuples et législateurs, Perses, Hébreux, Grecs, Latins, Allemands, Français, Italiens, Espagnols, Anglais ! »

Bodin, l’érudit, l’économiste, le procureur du roi Henri III, en Anjou, a passé pour un esprit libéral : soit; mais c’était au fond un de ces hommes comme il en a existé de tout temps, bien qu’on n’ait songé que tout récemment à leur imposer un nom de famille ; c’était un Joseph Prudhomme ferré sur les textes, ne [p. 425] transigeant jamais sur le décorum des principes établis, prêt à voir un scélérat en quiconque fait mine de les discuter, et par-dessus tout prenant la morgue pour le sérieux et détestant le rire comme une marque de perversité. Wier, en racontant certains procès, qu’il qualifie très justement de tragi-comédies, ne s’interdit pas toujours d’en faire voir le côté burlesque c’est ce qui déconcerte le plus le farouche Bodin. C’est la façon de Satan, s’écrie-t-il, de faire rire pour adoucir le comble d’impiété.

Dans sa Réfutation des opinions de Jean Wier, il débute par ce dilemme : Le livre De Præstigiis est l’ouvrage d’un homme très-méchant ou très-ignorant. « Or, ajoute-t-il charitablement, Wier n’est pas ignorant. » Partant de là pour arriver d’emblée à la diffamation, il n’hésite pas à déclarer sorcier lui-même celui qui veut faire absoudre les sorcières « à pur et à plain ». Et il le prouve : Wier est-il, oui ou non, le disciple de ce Cornelius Agrippa qui a écrit la Philosophie occulte ? (Que depuis, Agrippa ait fait un second livre De la vanité des sciences, qui dément et rétracte le premier, Bodin feint de ne pas le savoir). Est-il vrai, oui ou non, que ledit Agrippa possédait un chien noir ? que ce chien répondait au nom de Monsieur ? qu’à la mort du savant, cette affreuse bête, après avoir suivi le convoi funèbre, a disparu pour ne plus être retrouvée ? Est-il vrai, enfin, que Jean Wier menait souvent Monsieur en laisse ? Ce sont des faits, cela. Maintenant voici l’interprétation Agrippa était un des plus insignes sorciers ; — le chien, c’était le diable lui-même ; — la laisse… Eh bien ! la laisse, c’était « la cordelle de Satan. » De cette façon, le commerce de Wier avec Satan, pour avoir été un commerce médiat, n’en est pas moins parfaitement démontré.

Ce qui suffirait pour prouver l’extrême méchanceté de Wier, c’est le respect qu’il conserve pour le maître de [p. 426] sa jeunesse ; ce sont les noms affectueux qu’il lui prodigue en toute occasion : Magiste, herus meus. Quelle abjection !