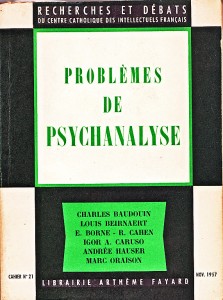

Serge Leclaire. Les grands rythmes de la cure psychanalytique. Article parut dans la revue « Recherches et débats du centre catholique des intellectuels français », Cahier n° 21, novembre 1957, pp. 44-55.

Serge Leclaire. Les grands rythmes de la cure psychanalytique. Article parut dans la revue « Recherches et débats du centre catholique des intellectuels français », Cahier n° 21, novembre 1957, pp. 44-55.

Serge Leclaire (1924-1994). Médecin et psychanalyste français, fidèle de Jacques Lacan duquel il saura s’émanciper sur le plan théorique en élaborant ses propres théories, tout en restant un lecteur très pointu de celui-ci. Nous renvoyons à ses biographes pour consulter plus de renseignements sur sa brillante carrière.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 44]

LES GRANDS RYTHMES

de la cure psychanalytique

Ce titre me fut proposé par l’ordonnateur du présent volume, et plutôt que de le reprendre – comme on m’en avait laissé toute liberté – pour en faire un sujet de mon cru, je préfère aujourd’hui le suivre dans les questions qu’il me pose et interroger de ce fait l’attente du lecteur qui s’y fie. Car, tout comme le patient lorsqu’il est allongé, tout pareil au curieux qui n’a que trop de raisons de se sentir exclu, le psychanalyste lui aussi, dans son fauteuil se pose en secret la question : « qu’est-ce qui se passe au juste ici ? »

*

Je voudrais tout d’abord laisser à chaque curieux le soin de décrire là ce qu’il imagine par devers lui du progrès qui longuement se mûrit à des heures régulières sur le divan. Mais, pour avoir gardé (en même temps que ma bouche) ouvertes mes oreilles auprès de quelques buffets bien entourés, j’ai entendu sur ce sujet des avis péremptoires de gens qui savaient ; l’image de la catharsis, du soulagement qu’elle entraîne, était communément évoquée par ces personnes occupées à s’emplir ; d’autres précisaient qu’après un temps de destruction de la personnalité ancienne, il importait – ce qu’oublieraient trop souvent les psychanalystes – de reconstruire ; m’étant pour ma part suffisamment reconstitué, je les laissai là. A vrai dire, plutôt que de bavarder ainsi, j’aurais souhaité laisser ici une vraie page blanche que chacun aurait pu noircir à son gré, moralement, logiquement ou philosophiquement, selon que sa formation de curieux l’aurait disposé de telle ou telle manière. Et si j’avais été psychologue, j’aurais aimé alors recueillir ces témoignages divers, car tout autant que les plus savants, je pense qu’ils auraient été utiles pour l’analyste qui cherche à comprendre.

Si, du curieux, nous passons au patient, qu’il nous suffise pareillement de recueillir son dire ; sur le divan, las du long silence de son interlocuteur, tenté de protester, il raisonne bien vite : « j’ai toujours pensé qu’il doit exister une première phase du traitement pendant [p. 45] laquelle vous écoutez sans mot dire pour rassembler tous les éléments nécessaires à l’intelligence de mon cas ; mais je dois avouer que je ressens quelque impatience d’être parvenu à la seconde phase pendant laquelle vous me parlerez enfin pour me faire connaître ce que vous avez déduit de mes longues explications ». Telle est l’opinion qu’ont partagé à un moment ou à un autre de la cure, de nombreux patients, et je la livre ici avec ce qu’elle contient de vérité, de névrose et d’erreur mélangées.

C’est doublement que j’envisagerai maintenant le point de vue du psychanalyste ; j’interrogerai tout d’abord le personnage officiel – celui qui collabore habituellement aux ouvrages scientifiques – le « Technicien » qui parlera, je l’espère, savamment ; mais je tenterai de surprendre ensuite l’autre, celui qui, dans son fauteuil, bâille, lutte contre sa sciatique, tente de suivre et de comprendre, s’efforce enfin de rester libre et, s’il se peut, poète.

*

Il faut, pour se mouvoir avec aisance dans le champ clos (sinon sacré) de la technique, posséder un vocabulaire « de base, simple et efficace ». J’ai donc pensé sans trop de malice, qu’il pourrait être utile de constituer un lexique très abrégé où l’on trouverait les termes principaux qui servent habituellement pour la description des temps de la cure ; en plus de leur acception commune (a.c.), exclusivement considérée en règle générale, mais qui pourrait paraître peu satisfaisante à d’irrespectueux profanes, nous avons donc ajouté, très résumée, l’indication corrélative d’un point de vue de critique et de recherche (rec.)

AGRESSIVITÉ : (théorie des instincts)

— a.c. : « pulsion agressive », qui peut être de nature sexuelle ou autonome, réactionnelle ou naturelle.

— rec. : « tension corrélative de la structure narcissique dans le devenir du sujet » (Lacan) (1). [p. 46]

ÇA : (topique)

— a.c. : une des trois instances de l’appareil psychique, «chaos» réservoir de pulsions.

— rec. : « wo Es war soll Ich werden (Freud) (2) : (litt. : où ç‘était, dois je devenir.)

DÉFENSE : (dynamique)

— a.c. : fonction primordiale de l’appareil de contrôle du Moi qui se « défend » contre l’irruption des pulsions.

— rec. : moment d’un mouvement dialectique qui tend à se figer.

FRUSTRATION : (dynamique)

—a.c. : privation d’une satisfaction instinctive.

— rec. : fait complexe, à distinguer de la privation ou du manque, impliquant spécifiquement une intentionnalité.

INTERPRÉTATION : (technique)

— a.c. : traduction, réduction à un schéma préétabli.

— rec. : traditionnellement, art du devin.

MOI : (topique)

— a.c. : des trois instances de la personnalité, la plus accessible ; organe de contrôle et d’intégration ; objet d’élection de l’analyse.

— rec. : lieu des identifications imaginaires du sujet.

RÉGRESSION : (dynamique)

— a.c. : retour à un stade antérieur d’organisation libidinale.

— rec. : temps de fixation imaginaire prévalente.

RÉSISTANCE : (dynamique)

— a.c. : manifestation actuelle des défenses dans le cadre de la cure. « Il n’y a pas de psychanalyse sans analyse des résistances ».

— rec. : le « temps pour comprendre » du thérapeute (Lacan).

SURMOI : (topique)

— a.c. : instance régulatrice différenciée du Moi ; souvent « aveugle », volontiers « sévère ».

— rec. : la Loi, dans sa dimension imaginaire. [p. 47]

TRANSFERT :

— a.c. : déplacement d’affect sur la personne de l’analyste ; répétition dans l’analyse d’attitudes émotionnelles inconscientes. « Il n’y a pas d’analyse sans transfert ».

— rec. : « tout ce qui se produit d’irrationnel dans le rapport analytique depuis son début » (Bouvet) « le transfert c’est le temps » (Lacan).

Chacun sera maintenant à même de suivre sans trop de peine l’exposé technique que me voilà, fidèle à mon titre, contraint de développer ; mais il serait plus juste de dire que je vais m’efforcer de le réduire, et cela en trois points dont le premier tracera le rythme général de la cure, le second décrira deux « séquences » et le troisième résumera la conception commune des progrès de la cure.

Je ne saurais, dans l’abord des temps principaux de la cure, m’appesantir sur des questions préliminaires fort discutées dans les cercles analytiques, comme celle de l’indication de la psychanalyse dont la juste mesure pèsera sur toute l’évolution ultérieure du traitement ; il en est de même de ce « temps premier » constitué par les entretiens initiaux, deux ou trois en moyenne, au cours desquels se pose l’indication et se règle le protocole général de la cure ; il convient que l’analyste s’y tienne dans une réserve prudente, l’image même de cette neutralité bienveillante qu’il doit traditionnellement représenter ; quant aux dispositions pratiques propres à l’entreprise, on en connaît la rigueur, le caractère conventionnel (et non pas artificiel), voire même la froideur chirurgicale ment aseptique dont rêvent certains techniciens scrupuleux. C’est dans cette « ambiance » que le patient allongé est invité a se soumettre à la règle fondamentale de tout dire qui se présente à lui.

Ainsi entre-t-on dans la première phase de l’analyse proprement dite, toute d’expectative vigilante et de prudence ; l’analyste attend ainsi que s’installe le transfert et nomme cette période de « transfert flottant ». Bien naturellement, le patient qui flaire ce qu’on attend là de lui, fait traîner l’affaire à plaisir, soit que, dûment averti il se précipite comme un mauvais comédien dans un transfert de commande, soit [p. 48] que, plus subtil et « flottant » entre deux eaux, il noie le poisson dans un flot de raisonnements brillants. Mais il est rare, hors des contre-indications de l’analyse – que notre poisson ne finisse point par mordre à l’hameçon du transfert; un jour ou l’autre, de ruse lasse, il dit dans son style propre : « j’en ai marre ; à vous de jouer. »

L’analyste ferre : la deuxième phase a commencé, le patient fait sa névrose de transfert. Champ propre de l’analyse, moment fécond, heure de vérité, tout a été dit de ce temps médian où le patient revit dans la situation analytique ses conflits anciens, éprouve amour et haine, laisse surgir angoisse, fantasmes et désirs archaïques. C’est une période difficile où les défenses du Moi du patient, submergées, trouvent un nouvel appui dans le transfert de défense ; c’est aussi le moment où l’analyste, obstinément sollicité par son interlocuteur, se trouve aux prises avec les mouvements de sa propre subjectivité et aura à surveiller avec une vigilance particulière tout ce qui se nomme ainsi son « contre-transfert ». L’interprétation est son arme, s’appliquant sur la réalité de l’instant pour lui redonner sa pleine valeur et son vrai sens. Ce n’est que la résolution par l’analyse de ce temps crucial qu’est la névrose de transfert qui mènera la cure à sa phase dernière de « liquidation » sur laquelle nous n’insisterons pas ici.

Deux « séquences » peuvent être décrites, qui approchent plus fidèlement le rythme interne de ces deux phases dont il est bien certain que la rigueur schématique se trouve maintes fois mise à mal dans la variété de l’expérience.

La plus classique considère les effets de la frustration dont on sait que le concept, quoiqu’insuffisamment défini, imprègne la conduite des praticiens ; il est préférable, soulignait Freud, que l’analyse se déroule autant que possible dans une atmosphère d’abstinence et de frustration (et le patient sait ce qu’il lui en coûte, pour son plus grand bien). Ladite frustration a pour effet, c’est facile à concevoir, de faire naître un certain ressentiment dont la nature instinctive le fait nommer agressivité. Mais comme il est difficile, et chez le psychanalyste plus qu’ailleurs, d’assouvir son agressivité, la pulsion en question prend des voies régressives. Tel est le principe de la séquence : frustration-agressivité-régression.

M. Bouvet, dans un article désormais classique sur la cure type en [p. 49] psychanalyse (3), décrit une autre séquence qui tend à rendre compted’une façon encore plus nuancée du rythme propre de l’analyse ; ilconsidère primitivement l’obstacle principal rencontré dans la cure,la résistance qui est l’état du sujet qui ne peut pas faire face au dévoilementqu’implique le progrès du traitement ; devant cet obstacle insurmontablede prime abord, le patient s’engage sur la voie de détour,mais d’expression quand même que constitue le transfert (qui d’unecertaine façon représente bien ainsi tout ce qui se passe d’irrationneldans la relation analytique). A ce transfert, l’analyste répond inlassablementpar l’interprétation, dont il convient classiquement qu’elle porteplutôt sur la défense que sur le contenu et qu’elle aille toujours du « plussuperficiel au plus profond », l’art de l’interprétation étant au restetout d’intelligence et d’opportunité. C’est ainsi, à la suite d’un nombrevariable de séquences, « résistance-transfert-interprétation » (autantque de noyaux de résistance), que le sujet réussit à reconnaître pleinementle nœud de sa névrose. Le travail interprétatif dépouille ainsi leconflit fondamental de toutes les couches concentriques qui, sansréussir à le neutraliser vraiment ni à le résoudre, le recouvraient.

L’une comme l’autre séquence indiquent ainsi le caractère cyclique, ternaire semble-t-il, du rythme fondamental de l’analyse qui progresserait de façon concentrique de la superficie à la profondeur.

Si l’on s’interroge enfin sur la conception actuelle de ce qui fait le progrès de la cure on remarque que l’analyse dans sa forme contemporaine est communément considérée comme portant exclusivement sur le Moi. Tout le travail analytique s’adresserait à cette instance ; ce serait la partie saine du Moi qui, alliée du thérapeute, gagnerait progressivement à sa cause ses propres secteurs défaillants. C’est ainsi que l’on collaborerait avec le Moi raisonnable, sujet observant, à la recherche de la partie altérée de lui-même, objet trop lié au Çà ou opprimé par le Surmoi. Si l’on se souvient alors que l’analyse est un processus dynamique visant à mobiliser l’équilibre des forces constituant la personnalité névrotique, nous pourrons dire en bons techniciens, et en termes clairs que la psychanalyse n’a qu’un seul but : « d’accroître la force et l’étendue du Moi », ce qui lui permet d’accéder [p. 50] à une plus grande maîtrise vis-à-vis des pulsions du Çà et de se libérer raisonnablement de l’oppression du Surmoi. Comme l’écrit Bouvet auquel nous nous sommes amplement référé pour cette esquisse technique (non sans l’avoir ailleurs critiqué) (4) : « le but à atteindre est un enrichissement du Moi dans le double registre de la connaissance et de l’accroissement énergétique ».

*

Comment retrouver maintenant par delà son Moi, masque nécessaire de personnage savant, le psychanalyste, celui qui souvent ne parle pas tout simplement parce qu’il ne sait pas et qu’il n’a rien à dire ? Ce n’est pas aisé assurément, car rien ne l’effarouche plus, bien malgré lui, que les rigoureuses clartés de la technique qui bientôt n’éclaireront plus que des chemins déserts. Et puis, à quoi bon ? Les bonnes « recettes » d’aujourd’hui devenues vides et fades furent un jour découverte et jaillissement ; pourquoi dire des formules nouvelles qui, dans un sens, auront d’autant moins de vie qu’elles seront plus connues, plus claires et facilement utilisables ? C’est le propre de la névrose de nous présenter ainsi des formules momifiées, et l’analyste qui n’aurait que schéma et technique à lui opposer s’engagerait assurément dans un inépuisable et stérile jeu de mirage.

Rendre compte de notre expérience, c’est tenter d’en exprimer la vitalité sans la figer.

Or, le plus difficile, pour l’analyste, est de continuer à vivre. Car c’est dans l’exercice même de sa profession que le tentent à tout instant les refuges commodes du masque, du miroir, de la neutralité, toutes « défenses » qui le dispenseraient enfin (théoriquement) de vivre soixante minutes par heure. Oui, Freud avait raison, le métier de psychanalyste est l’une des tâches impossibles à l’homme. Il est bon que le praticien le sache et s’en souvienne, car son travail reprend alors tout naturellement sa place dans les travaux de la vie. Mais en cette place il faut se maintenir; on ne peut pas s’y installer, malgré la trompeuse apparence de l’instrument de travail, le fauteuil. De là, que voit-on ? [p. 51]

Ce que je distingue le plus clairement, c’est ce qui se passe au début, quand je me résous à entreprendre un nouveau cas. Il se crée alors un lien, il se fait un engagement, car, d’un côté, le patient accepte maintenant de venir régulièrement me voir et me parler pendant un temps dont il ignore autant que moi la mesure; j’accepte, de mon côté, de le prendre en charge quel que puisse être un jour mon ennui, je m’engage à l’écouter ; mieux, si possible à l’entendre. Si moi j’ignore en partie ce qui m’attend, lui le sait encore beaucoup moins ; déjà en affirmant la pureté et la fermeté de son désir de guérir (ce qui est presque nécessaire), il se leurre ; il veut surtout que quelqu’un le prenne en charge, ou bien il veut un alibi (« j’aurai fait tout ce qu’il faudra ») ou bien il souhaite se faire aimer, bref, en tout état de cause, il ignore en partie (sans savoir qu’il ignore) le vrai motif de son engagement. Mais, sans être dupe, jaugeant à ma façon, autant que faire se peut, la nature et le poids des moteurs véritables, je me fais pratiquement et à ses yeux le complice de son leurre ; j’accepte son engagement et noue le fil de l’analyse qui commence ainsi marquée du double sceau du leurre et du lien. Qu’est-ce à dire – et jusque-là je peux sans embarras en rendre compte – sinon que je le reconnais capable de conclure un pacte et le suppose en mesure de s’y tenir, que je lui reconnais au départ, – malgré son engluement imaginaire dans de « bonnes raisons » – ce minimum nécessaire d’ouverture à l’ordre symbolique, c’est-à-dire à ce qui fonde le pacte, le lien ou la loi. C’est alors que je lui propose la loi de notre dialogue, celle paradoxale, de parler librement.

Je pense que c’est là en son début (peut-être est-ce simplement parce que c’est celui que je connais le mieux) le temps fondamental de notre expérience, celui qui la constitue et marque de sa qualité propre le rythme profond de l’analyse, car on n’a jamais fini d’éclairer ce qui dans l’instant inaugural a constitué ce leurre et noué ce lien.

Il est bien d’autres moments de l’analyse sur lesquels je devrais avoir quelques lumières ; mais outre le fait qu’elles sont sans doute bien pâles, sinon obscures et fugitives, je ne saurais ici proposer que de trop courts fragments des thèmes qui pourraient trouver leur place dans ces rythmes que je devrais scander. Je remarque ainsi que le rite quasi obsessionnel qui règle l’horaire et le rythme des séances dans un laps [p. 52] de temps par nature indéfini constitue un aspect mal connu (encore qu’uniformément accepté) de la dynamique de la cure. Je pense aussi que l’ histoire de la psychanalyse qui se déroule diffère profondément de « l’histoire-puzzle » qu’il conviendrait de reconstituer en lui découvrant ses pièces manquantes ; car ce qui importe avant tout c’est l’histoire qui se constitue aujourd’hui par le discours du sujet; ainsi lorsqu’un patient vous rapporte le « fait historique » de la naissance de son jeune frère, c’est une toute autre histoire selon qu’il vous dit : « mon petit frère est né alors que l’on m’avait mis chez ma tante en vacances », ou qu’il dit : « Jacques, mon frère, est né pendant les vacances alors que j’étais chez ma tante ».

Tout compte fait, je n’ai rien d’autre à dire ici (de très bref tout au moins) sur ces sujets du temps et de l’histoire dans l’analyse, mais je le regrette et m’en excuse.

Je me limiterai donc à un autre temps essentiel de l’analyse, je veux parler de l’interprétation.

Dans ce dialogue parfaitement déséquilibré qu’est une psychanalyse, l’interprétation surgit comme la parole du thérapeute ; si rare soit-elle, cette parole constitue l’analyse comme un dialogue. Quelle est donc son économie, sa valeur et son efficacité ? C’est là sans doute, quelle que soit la perspective théorique que l’on puisse avoir sur l’analyse, une question fondamentale, car chacun s’accorde à reconnaître dans l’interprétation l’acte spécifique du processus psychanalytique.

Rappelons les principaux éléments de la situation : le patient, lié au thérapeute par un engagement, parle en s’efforçant de suivre une règle de sincérité et de liberté. Or son discours, de par sa nature même, questionne, attend une réponse qu’il n’obtient pas, tout au moins telle qu’il la souhaiterait entendre. Il ne reçoit le plus souvent en échange de ses paroles, en dehors du silence habituel, que des interprétations qui lui paraissent de prime abord être des « réponses à côté ». L’action se noue donc autour de ce curieux dialogue : espoir, déception, ressentiment, perplexité, annoncent les orages des sentiments qui nourriront le transfert.

Rien ne saurait mieux m’aider à rendre compte du temps de l’interprétation qu’un exemple, dont il est bien entendu que chaque praticien [p. 53] pourra dire en toute charité qu’il est mauvais, mal choisi, trop fragmentaire par exemple.

Le patient, un obsessionnel modèle, discourt avec aisance, très à l’aise dans ce dialogue qu’il voudrait transformer en causerie familière (un peu comme un autre qui remarquait plus sincèrement : « il me semble bien que je passe mon temps à vous « faire des frais » pour nourrir poliment la conversation») ce premier patient déclarait ainsi : « J’ai du plaisir à venir, quand cela ne m’oblige pas à trop me précipiter, et je me sens bien chez vous ; vous parlez rarement, je sais, mais je m’y fais ; et puis certaines fois, lorsqu’il vous arrive d’ouvrir la bouche c’est comme un feu d’artifice, mais hélas, ça retombe ».

J’interviens : « Où est l’artifice ? »

« Ah, vous voilà bien », enchaîne-il en causeur habitué à faire face à toute éventualité. Mais aujourd’hui l’artifice est vain ; il change de ton, il se souvient de son goût passionné pour la comédie, évoque son ancienne obsession du feu, met en cause littéralement sa propre bouche (je ne puis détailler), accuse enfin l’analyse d’être tout artifice, ce qui me permet d’intervenir une nouvelle fois en remarquant : « non, convention » (verbale, ou « orale », bien entendu).

Je vous livre ce fragment, lui-même très mutilé. L’interprétation en cause est donc textuellement : « où est l’artifice ? » ce qui constitue une question.

Comment a-t-elle surgi, voilà ce dont je devrais avant toute chose pouvoir rendre compte ; j’éviterai de me retrancher « techniquement » derrière l’intuition ou mon propre inconscient. En fait, l’image qu’il emploie me frappe et me flatte, car elle me fait brillant causeur, tout pareil à lui ; il s’adresse directement à moi, ce qui peut être entendu comme une manifestation de transfert. Mais propos flatteurs ou hostiles, on m’a appris à écouter d’une oreille neutre, également attentive à tous les points du discours, et j’accroche ainsi le mot « feu », qui en langage courtois que mon patient ne dédaigne pas (c’est d’ailleurs tout un style) m’évoque aussi bien ses passions sans issue que son ancienne obsession du feu. Je découvre alors « artifice », car j’ai pour souci, c’est là ce qu’enseigne M. Lacan, de m’efforcer à tout instant de distinguer « l’imaginaire » qu’« artifice » évoque en moi, du « symbolique « (le lien par excellence, le feu pourquoi pas) ; je connais par ailleurs son goût pour le théâtre et la décoration dont il m’a souvent parlé pour m’en dire que son père ne l’appréciait guère. Enfin je sais (j’allais dire, aussi bien que lui) que cette façon de converser est une feinte, une [p. 54] protection et aussi un appel à l’aide. J’interviens donc en soulignant sous forme de question l’usage qu’il fait ici à titre défensif, mais aussi interrogatif, du personnage de « causeur vain » qui déverse, lui, de 1’eau tiède par sa bouche (est-ce pour être plus sûr d’éteindre le feu ?).

Mais le technicien qui est en moi veille et me demande : « ton interprétation est-elle bien juste ? » Un instant je suis troublé, puis je lui dis : « je n’en sais rien ». C’est celle qui m’est venue, dans l’instant, de la façon que je viens de dire ; je ne la crois pas fausse en ce sens qu’elle répond à une question, souligne le transfert, précise un obstacle et propose une ouverture, mais je reste persuadé que dans un contexte exactement semblable un autre que moi fût intervenu différemment ou pas du tout (comme moi d’ailleurs si l’heure de la séance ou mon humeur eussent été autres). Qu’importe, serais-je tenté de dire, puisqu’aussi bien, j’ai parlé, j’ai « »interprété » par ces quelques mots brefs ; 1’essentiel reste, je pense, de pouvoir aussi complètement que possible rendre compte du sens, des motivations et de l’intention de cette intervention.

Il est plus difficile d’examiner maintenant avec une parfaite objectivité ce que nos paroles ont eu pour effet sur mon interlocuteur. Incluse tout d’abord dans le rythme du bavardage mondain : « Ah, c’est bien vous ! », il se produit aussitôt un effet de rupture ; le ton change, se fait plus hésitant, moins assuré ; des souvenirs sont remis en question qui, s’ils ne surgissent pas comme des découvertes sont du moins associés nouvellement, tout au moins par leur contiguïté ; enfin il proteste, s’appuyant précisément sur un mot qui le trahit, prêt, trop prêt peut-être, à se laisser convaincre (j’allais dire, violer). Mais il faudrait assurément développer plus largement la suite de son discours pour montrer en quoi l’interprétation en a changé le cours.

Un bref exemple, extrait des associations d’un rêve d’une patiente le montrera plus simplement, (sans doute cet exemple nouveau m’est-il venu, on va le voir par voie d’association sur le signifiant « feu » – ce qui mériterait analyse –. Elle a rêvé d’un bel oiseau… (etc.)… qui se découvrit près d’elle comme un oiseau fait de feutre, et de parler chiffons. J’interviens pour dire, « oiseau de feu » et nous parlons alors du ballet qu’elle aimait passionnément et qu’elle a autrefois interprété en partie, ce que j’ignorais totalement. [p. 55]

Je ne saurais mieux exprimer ce qu’à mon sens signifie l’acte de l’interprétation qu’en disant que précisément il marque un temps, scandant le rythme interne de l’analyse. Témoignage renouvelé de la présence vivante de l’analyste (et chacun sait qu’il arrive au patient d’en douter) il constitue sous un mode nouveau, celui de l’instant présent, un commentaire du lien initial ; comme un pivot ou une charnière, il centre un mouvement qu’il promeut aussi. La parole d’interprétation propose moins une traduction (car elle ne reporte à rien de préétablir qu’une version au, sens dynamique du terme : tournant le mot elle en présente une autre face, ainsi, d’un rempart (détention), fait une issue (dé-tension) (5), d’un lieu commun fait une question sensible…

*

Faut-il m’excuser de laisser ici les choses en suspens ? C’est un peu comme la fin de l’analyse, ce terme dont le patient découvrira un jour qu’il ne saurait être un achèvement, qu’il n’est après tout, peut-être, qu’une ouverture et un autre commencement.

Docteur Serge LECLA1RE.

NOTES

(1) Revue Française de Psychanalyse, 1948, III, p. 375.

(1) Nouvelles conférences « La personnalité psychique » Gallimard 10e éd. p. 111.

(3) Encyclopédie médico-chirurgicale. Psychiatrie. T. III, 37.812. A 10 à A 40.

(4) L’Evolution Psychiatrique, 1956, n° II, p. 515 à 540.

(5) Exemple littéral qui a été « offert » (je peux le dire) à mon interprétation par le patient du premier exemple.

Ce texte est ancien dans le parcours de Serge Leclaire, le « premier » lacanien comme le dit Elisabeth Roudinesco dans sa célèbre, maintenant, Histoire de la psychanalyse en France.. En 1957, il est en analyse avec Lacan, lequel n’a pas encore fondé l’Ecole Freudienne de Paris (1964) , ni sorti ses « Ecrits », Seuil, 1966.

Leclaire a écrit autrement sur la cure ultérieurement.

Jean-Michel LOUKA

psychanalyste, Paris

ancien élève de Serge leclaire

Je suis amusée par le lapsus dans la présentation de la personne de Serge Leclaire. « chaque Lacan » au lieu de « Jacques Lacan ». N’étant pas analyste, je me garderai de toute interprétation..,

Cordialement, Annie Giraud

Bonjour. Bien vu chère lectrice. Aucun d’analyste, justement, ne m’a signalé de lapsus. Cordialement.

Un très grand Bravo,

Ce texte est absolument remarquable. A lire et à relire -j’allais écrire » relier, mais n’est-ce pas la même chose ? Je souhaite connaître de A jusqu’à Z tous les ouvrages de M. Serge Leclaire.

Mille fois merci,

Frank Bertrand