Nicolaï Kostyleff. La psycho-analyse appliquée à l’étude objective de l’imagination. Article parut dans la « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), trente septième année, tome LXXIII, janvier à juin 1912, pp. 367-396.

Nicolaï Kostyleff fut maître de conférence à l’Ecole des Hautes Etudes. C’est à peu près tout ce que savons de la biographie de Kostyleff. Même pas ses dates de naissance et de mort. Les historiens de la psychanalyse (E. Roudinesco, A. de Mijolla, O. Douville, et d’autres) ne nous renseignent pas plus. Il fut d’abord un fervent défenseur et promoteur de la psychanalyse, avant de porter son intérêt vers 1914-1915.

Nous avons retenu quelques unes de ses publications :

— Les derniers Travaux de Freud et le problème de l’hystérie. In « Archives de neurologie », (Paris), janvier-février 1911,

— Etude critique. Freud et le traitement moral des névroses. In « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), 1911.

— Freud et le problème des rêve. Contribution à l’étude objective de la pensée. In « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), volume 72, 1911. [en ligne sur notre site]

— La psycho)analyse appliquée à l’étude objective de l’imagination. In « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), volume 73, janvier-février 1912.

— Nouvelles recherches sur le mécanisme cérébral de la pensée. In « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), volume 73, janvier-février 1912.

— Sur la formation de complexus érotique dans le sentiment amoureux. In « Revue Philosophique de la France et de l’Etranger », (Paris), juillet à décembre 1915.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 367]

LA PSYCHO-ANALYSE

APPLIQUÉE A L’ÉTUDE OBJECTIVE DE L’IMAGINATION

I

Nous avons parlé récemment des travaux de S. Freud en tant que ces derniers éclairent le mécanisme des rêves (1). Nous voudrions signaler aujourd’hui des résultats obtenus par sa méthode, d’une importance encore plus générale, pour l’étude des phénomènes mentaux. Le fait est que les adeptes de Freud ne s’arrêtent pas à un seul problème. Ils cherchent à sa méthode des applications nouvelles et l’ont appliquée, avec succès, à l’étude de l’imagination. Ce n’est pas dans l’entourage immédiat de Freud, mais en Suisse, à la clinique psychiatrique de Zurich, que s’est formé le centre principal de ces recherches. On connaît en France les noms et certains travaux de Bleuler, Bezzola, Maeder, Rikiin et surtout de Jung, mais on ne se rend pas compte de l’importance que prend ce mouvement. On ne voit pas qu’il est en train de changer la base même de la psychiatrie et de projeter une lumière inattendue sur le mécanisme des phénomènes mentaux. Ce fait n’apparaît pas encore aux promoteurs mêmes du mouvement. Ils marchent un peu à l’aveugle. Leurs efforts sont multiples et variés. Cependant, il suffit de les envisager du point de vue de la psychologie objective pour leur reconnaître le sens dont nous parlons et nous n’aurons aucune difficulté à les mettre ici en lumière. Le point de départ est marqué par les « Associations experimente » de Jung. Rappelons en quelques mots quelle en était l’origine. Nous avons déjà dit que la psycho-analyse s’est montrée d’un emploi difficile surtout en ce que le médecin ne [p. 368] voyait pas à quoi la rattacher au début. On a beau dire qu’il faut laisser le malade parler librement de tout ce qui lui passe par la tête les cas où il dit quelque chose de significatif, qui donne l’éveil au médecin, sont relativement rares. D’habitude, il commence par tâtonner, par dire des choses si éloignées et si vagues qu’il faut une sagacité particulière pour saisir le lien qui les unit. Pour obvier à ce défaut Jung avait proposé de lui faire faire un travail mécanique d’association, d’après un tableau fixé d’avance, en tenant compte aussi bien du contenu de ses réponses que du temps de ces dernières. Les réponses qui s’écartaient de la moyenne des temps de réaction du sujet, devaient provenir d’une association anormale et pouvaient servir à indiquer les « complexus affectifs » qui appelaient la psycho-analyse.

Comme moyen de diagnostic et de traitement, ce procédé s’est montré à peine supérieur à celui de l’idéation libre. Pour obtenir un tableau d’une cinquantaine de réactions il fallait un temps et une patience considérables ; pour y faire ressortir celles qui révélaient une association anormale, et deviner le complexus auquel elles appartenaient il fallait un examen très minutieux. Du point de vue de la pratique médicale ce procédé laissait encore bien à désirer. Mais pour la théorie psychologique, pour la conception générale des phénomènes mentaux il donnait un résultat tout à fait inattendu. II permettait de constater qu’indépendamment des influences vraiment morbides, notre idéation n’est presque jamais libre de facteurs déterminants qui guident le cours des réactions. Chaque homme, dit Jung, a un ou plusieurs complexus psychiques qui se manifestent dans ses associations (2)

Qu’entend-t-il sous le mot « complexus » ? Pour lui c’est quelque chose de tout à fait réel, mais ne relevant que du sens interne et échappant à toute définition objective. C’est un résidu des impressions antérieures plus ou moins nuancé de souvenirs affectifs. Du point de vue de la psychologie objective ce phénomène prend un sens beaucoup plus complet le résidu des impressions antérieures se rattache à la modification des voies nerveuses par les réflexes précédents. Nous savons que les réflexes consolident les voies par lesquelles ils passent, en raison de leur intensité [p. 369] sensorielle et de la fréquence de leur répétition. Il va donc de soi qu’une impression quelque peu vive qui revient dans la mémoire avec des idées associées, laisse, dans le système nerveux du cerveau, un ensemble de dispositions motrices agissant sur le cours ultérieur des réactions.

De ce point de vue on conçoit aussi bien l’existence du complexus principal du « moi », que la formation des complexus secondaires plus ou moins indépendants de celui-ci. Le premier, on le conçoit comme un résidu des sensations internes, se renouvelant par l’apport ininterrompu de la vie végétative de l’organisme. Les autres, comme des résidus plus ou moins durables de la vie sensorielle, entrant en connexion avec le premier ou se conservant à l’état isolé. C’est ceux-ci qui ont été mis en lumière par les expériences de Jung.

Une première étude qu’il avait faite avec Riklin, avait montré que des complexes de ce genre existent aussi bien chez les sujets normaux et se manifestent soit d’une manière directe, soit sous une forme déguisée (3). Le second cas aurait lieu lorsque le sujet réprime le complexus en question ou s’efforce de le cacher aux autres. Admettons, par exemple, disent les auteurs, qu’il a un amour malheureux ou caché. S’il n’est pas assez maître de lui-même, ce sentiment se trahira dans ses associations. Si, par contre, il se possède assez, il réprimera les réponses suggérées par son état d’âme et en fera d’autres au hasard d’un détour de sa pensée. Mais dans un cas comme dans l’autre, ce processus sera marqué par une prolongation des temps d’association.

La comparaison de ces résultats avec ceux qui ont été obtenus dans les cas d’hystérie et de névroses obsessionnelles, montre que les complexus se trouvent considérablement renforcés dans ces derniers. Le cas analysé et publié par Jung a révélé une action très étendue du complexus sexuel sur les associations de la malade (4). Mais, somme toute, cette action restait très fragmentaire. Elle se manifestait en réactions isolées, sans aboutir à quelque phénomène marquant dans le tableau clinique de la maladie. Bref, les expériences de Jung, sauf en ce qu’elles avaient révélé l’existence de [p. 370] ces complexus, ne contribuaient pas autrement aux progrès de la psycho-analyse.

Pour suivre l’ordre chronologique de ces derniers, nous devons passer maintenant à une autre catégorie de recherches qui part de nouveau de Freud lui-même. Dans ses études sur l’hystérie, il avait déjà relevé le rapport entre les symptômes morbides et le jeu normal de l’imagination. Il avait constaté que l’habitude de s’adonner aux rêveries et de cultiver son imagination prédispose le névrosé aux conversions morbides. Il avait d’autre part reconnu que cette habitude est largement répandue et joue un rôle considérable dans la vie de chacun. De là à l’étudier pour elle-même, dans son essor et sa portée biologique, il n’y avait qu’un pas. C’est ce que nous trouvons réalisé dans une petite étude « Le Poète et l’Imagination (5). »

Se demandant d’où vient chez le poète cette richesse d’imagination qui frappe souvent le lecteur, il conclut qu’elle a sa source dans le phénomène précité de la rêverie. Ce dernier a, d’après lui, des racines très profondes dans l’organisme. Il remplace chez l’adolescent le plaisir que lui procuraient les jeux de l’enfance et compense les désillusions que lui apporte la vie réelle. La faculté de l’imagination ne serait donc pas quelque chose de superflu ; elle aurait un sens biologique très profond.

L’intérêt de ce rapprochement n’échappera à personne. Il est basé sur des observations très justes et explique bien des choses qui jusqu’à présent défiaient toute explication. L’auteur remarque, d’une manière très intéressante, que « l’homme heureux » ne rêve pas. Le terme n’est, peut-être, pas tout à fait juste. Nous dirions plutôt l’homme à peu près équilibré. Rêver est le fait de quelqu’un qui est sinon malheureux, du moins pas satisfait. Cette notion est naturellement très relative. Un homme de condition modeste peut être parfaitement content de son sort, tandis qu’un homme riche et puissant sera tourmenté de désirs. Ce manque d’équilibre a pour conséquence de le détacher du milieu ambiant, de le faire vivre sur lui-même. Chaque homme, dit Freud, a une ou plusieurs constellations d’idées sur lesquelles il peut se replier et l’observation montre qu’il peut les développer selon ses capacités intellectuelles. [p. 371]

Chez l’homme fruste ce sera simplement quelque souvenir qu’il se plaira à ressasser, chez l’homme cultivé et actif, quelque projet où il aura placé son ambition, chez une jeune femme, quelque image sentimentale ou érotique.

Faut-il ajouter que ces constellations d’idées correspondent tout à fait à ce que Jung désigne sous le nom de complexus psychiques ? Le fait est profondément vrai. Qu’il se produise un malheur ou un simple désagrément, nous avons des complexus sthéniques sur lesquels nous pouvons nous replier. Nous le faisons même par simple délassement d’esprit, lorsqu’un travail nous paraît fatiguant ou ennuyeux. Le poète le fait pour les mêmes motifs, mais avec des facultés d’association et de mémoire autrement plus grandes. Au lieu d’évoquer simplement l’image d’une femme désirable, évoque mille situations d’amour qui lui paraissent plus intéressantes que la réalité.

Cela se rapporte non seulement à la poésie lyrique, mais à toutes les œuvres d’imagination, même à celles qui ont un caractère objectif comme les épopées nationales. C’est que la satisfaction peut consister non seulement à être acteur, mais aussi à être spectateur d’une scène intéressante. Le développement du complexus psychique prend, par suite, des formes bien variées. Prenons, par exemple, dit Freud, le roman feuilleton du bon vieux temps. Lorsqu’à la fin d’un chapitre je vois le héros tomber sans connaissance, perdant le sang de plusieurs blessures et, dans le chapitre suivant, je le retrouve soigné, en voie de guérison, lorsque la description d’une tempête se termine par un naufrage et, quelques pages plus loin, j’assiste au sauvetage miraculeux du héros, dans l’immunité de sa personne je reconnais l’attribut infaillible de Sa Majesté le « Moi », centre de tous nos rêves. Suivre toutes ces péripéties, c’est faire revivre en des circonstances imaginaires le complexus affectif du « »moi ». Dans le roman psychologique la combinaison est tout autre. Là, le « moi » ne se trouve plus au centre de l’action. Celle-ci se déroule à l’aide de complexus secondaires vis-à-vis desquels le « moi » n’a que le rôle de spectateur. Mais des éléments partiels de « moi » s’y trouvent parfois incorporés. Autrement dit, la trame du roman est fournie par l’observation externe, mais la solution de certains conflits se fait selon l’expérience propre de l’auteur. Dans tel personnage, dans [p. 372] telle situation reparaît une partie du complexus personnel. Enfin, il y a le roman descriptif, qui réalise, d’après Freud, le type opposé à la production « egocentrique ». L’inspiration s’y réduit à faire revivre les complexes secondaires selon le plaisir que peut y trouver un simple spectateur.

Naturellement, de nos jours, le travail de l’imagination n’est pas toujours aussi naturel que cela. Le romancier ne crée pas seulement en réponse à un besoin organique. Il produit d’une manière forcée, parce que cette production est son gagne-pain. Mais, somme toute, par l’effort de sa volonté il se place dans les conditions d’une production spontanée, il cherche à étaler les produits alambiqués de sa pensée comme s’ils répondaient à un besoin réel d’expansion.

Dans cet acte de création, outre l’utilisation des complexus secondaires, Freud croit découvrir un processus qui rapproche l’écrivain du simple rêveur. Comme type de ce dernier, il prend un orphelin qu’on adresse à quelqu’un pour demander du travail. Si l’envoyé se met à rêver, dit-il, il s’imagine certainement qu’il est déjà dans la maison, qu’on l’apprécie beaucoup, qu’on l’invite dans la famille du patron, que ce dernier a une fille ravissante, qu’il finit par l’épouser et par devenir l’associé de la maison. Cette rêverie se rapporte, à la fois, au présent et à l’avenir. Elle part d’une donnée actuelle, la transforme sur un modèle emprunté au passé et la projette dans l’avenir. La situation actuelle vis-à-vis du patron se transforme sur le modèle de ce qu’il avait eu chez ses parents, lui promettant dans l’avenir un foyer et une affection. Le romancier, dit Freud, agit à peu près de même. Une impression nouvelle éveille un résidu de l’expérience antérieure, la plupart des fois même infantile, et se développe sous forme d’un désir. La psycho-analyse doit découvrir ces divers éléments dans toute œuvre littéraire.

Cette affirmation va, peut-être, un peu trop loin. Que tel soit le schéma de bon nombre d’œuvres lyriques ou de récits de courte haleine, personne ne voudra le contester. A un vrai poète, à un écrivain de race, n’importe quel objet peut inspirer une fiction où se traduira involontairement son expérience antérieure. Mais un roman ne part pas toujours d’une impression actuelle. Généralement, ce n’est pas le présent qui s’y montre évocateur du passé, [p. 373] mais une expérience depuis longtemps mûrie y trouve une expression nouvelle. Celle-ci peut s’étayer sur des impressions toutes récentes, comme il arrive lorsque l’auteur va voir le pays où il place son action. Le schéma de Freud est donc trop généralisé. La création littéraire, de nos jours surtout, a une marche plus variée que la rêverie. Mais cela n’empêche pas que la psycho-analyse y soit applicable, ni qu’elle puisse donner la clef de l’inspiration. Pour découvrir cette dernière, il faudrait demander à l’auteur de dire tout ce qui lui vient dans la tête au sujet de chaque personnage et de chaque situation du roman. On arriverait alors à distinguer ce qui vient des impressions récentes, ce qui s’est formé en cours de route et ce qui présente le noyau de l’œuvre, l’expérience personnelle ou d’autrui que l’auteur a voulu faire revivre dans sa pensée. Une étude de ce genre promet des révélations très intéressantes. Elle révélera des condensations qui échappent, peut-être, à l’auteur lui-même. Tel personnage qu’il croira créé de toutes pièces, se montrera un composé de souvenirs littéraires et d’hommes rencontrés dans la vie. Telle situation qu’il dira inventée, se montrera inspirée par une scène depuis longtemps oubliée. On y verra enfin les sources vives du symbolisme, les rapprochements dont résulte l’expression plastique de la pensée. Mais cette étude est encore à faire et ne sera pas facile à mettre sur pied. Elle nécessitera le concours bienveillant et attentif d’un écrivain et, pour commencer, il sera bon que ce soit un écrivain de marque, car pour suivre la trame délicate de la psycho-analyse, il faudra que les données littéraires aient un certain relief.

Jusqu’à présent on n’a fait quelque chose de ce genre qu’avec les œuvres de l’imagination populaire. Parmi les adeptes de Freud, Rank a essayé d’analyser le mythe de la naissance du héros (6). Il passe en revue les légendes de Sargon (fondateur de Babylone), de Moïse, d’Œdipe, de Paris, de Persée, de Cyrus, d’Hercule, de Siegfried, de Lohengrin, etc., et conclut qu’elles sont construites à peu près sur le même schéma. Le héros est toujours fils de quelque haut personnage, généralement d’un roi. Sa naissance est empêchée par quelque obstacle par un vœu de chasteté, par une stérilité prolongée de la mère ou la séparation des parents. Pendant [p. 374] la grossesse un oracle ou un songe avertit le père d’un danger qui le menace. Celui-ci décide de faire périr l’enfant qui va naître. On le met généralement dans une corbeille qu’on laisse aller au gré des flots. Mais la corbeille aborde au rivage, l’enfant est sauvé par des gens obscurs et nourris par eux ou par quelque animal. Une fois grand, il retrouve son père et reconquiert le rang qui lui est dû. Ici la psycho-analyse n’est pas directement applicable, mais l’auteur remarque avec raison que la mentalité primitive des peuples se retrouve dans l’imagination des enfants. D’autre part la mentalité enfantine réapparaît souvent chez les névrosés. Se basant ainsi sur l’observation des uns et des autres, il conclut que le mythe de la naissance du héros tire son origine des sentiments confus que les enfants nourrissent vis-à-vis des parents. Au début, ceux-ci jouissent d’un prestige sans bornes. Leur ressembler est le désir le plus vif des enfants. Mais plus tard, lorsqu’ils ont appris à connaître la différence des positions sociales et se sont comparés à d’autres familles, ce prestige se trouve souvent ébranlé. La naissance d’un frère ou d’une sœur achève cette désillusion et l’enfant se surprend à rêver que ce n’est pas sa vraie famille, qu’il retrouvera un jour ses vrais parents qui seront aussi bons et aussi puissants que ceux de son premier âge. L’ingratitude qui semble se révéler ici, dit Rank, n’est qu’apparente, car ceux dont il rêve, ont les mêmes traits que ses parents actuels, mais se trouvent seulement ennoblis par l’imagination. Les légendes que nous venons de citer feraient revivre cet état d’âme.

Abraham et Riklin se sont également occupés du problème des légendes, mais, chez eux, l’analyse a été faussée par l’attrait de la symbolique sexuelle. Le premier a étudié les mythes en rapport avec certains rêves qui ont aussi une origine infantile (7). D’après lui, les rêves qui représentent la mort des parents, d’un frère ou d’une sœur, font revivre les désirs égoïstes du premier âge. Il en est de même pour ceux où on se voit en commerce sexuel avec son père ou sa mère. La légende d’Œdipe ne serait que l’expression d’un désir qui hante souvent les enfants comme une première manifestation de l’instinct sexuel. Mais une fois passée sur le terrain sexuel, l’analyse s’obscurcit par les détails de la symbolique. Ainsi [p. 375] dans le mythe de Prométhée, l’auteur part de la notion du feu et, rappelant que, chez les peuples primitifs, celui-ci s’obtient par le frottement d’un bois dur contre un bois mou, y montre une analogie avec l’acte sexuel. La vie étant engendrée comme le feu et le feu étant visible au ciel, de là serait venue l’idée que la vie a été apportée du ciel sur la terre. Le mythe entier s’explique, d’après lui, comme servant à représenter l’origine de la vie. Abraham a certainement tort d’abandonner le rapprochement avec les rêves et avec la mentalité enfantine pour les rapprochements symboliques. Ces derniers frappent le regard, mais ne représentent pas toujours l’origine du mythe. Ils peuvent même être de nature secondaire, s’ajoutant à une donnée qui avait un tout autre sens. A les suivre, on perd de vue l’inspiration originaire qui souvent est beaucoup plus intéressante, car somme toute, le symbolique sexuelle pour être riche en images, n’en est pas moins restreinte comme donnée. Quand on aura relevé le double sens que peut avoir un serpent, un bâton, un sceptre, un rayon de lumière, un poisson et, d’autre part, la bouche qui mange ce dernier, la porte qui s’ouvre au contact du sceptre magique, la fenêtre qui laisse passer le rayon, etc., on en sera toujours aux mêmes éléments, au membre viril, à l’organe génital de la femme et à l’acte du coït. Si les mythes ne contenaient que cela, ils seraient bien pauvres d’inspiration. En réalité, la donnée principale est souvent tout autre et l’importance qu’on donne à la symbolique sexuelle nous la fait perdre de vue. Le même reproche doit être fait à Riklin au sujet de son travail sur les contes de fées (8). Les symboles sexuels y sont aussi très fréquents, mais il a tort de les prendre pour point de départ de l’analyse. Du reste, en ce qui concerne les œuvres d’origine aussi ancienne, celle-ci n’est pas facile et nous répétons de nouveau que l’application de la psycho-analyse à l’étude de l’imagination reste encore à faire. Riklin remarque avec raison que certains contes présentent, comme les rêves, l’expression d’un désir. Tels sont, par exemple, ceux où il s’agit des bottes de sept lieues, d’une table qui se dresse d’elle-même couverte de mets et de boissons, etc., etc. Mais, à côté de cela, combien d’autres où se reproduisent des complexus tout à fait différents de la peur, [p. 376] de l’étonnement, de l’admiration ? La peur des brigands, des monstres, des forêts, l’admiration devant la beauté des édifices ou la puissance des hommes. L’inspiration des contes est beaucoup plus riche que le contenu des désirs ou des impulsions sexuelles chez l’enfant, et pour la reconstituer aujourd’hui il faudrait une connaissance très étendue de la mentalité primitive. Les efforts de Riklin et d’Abraham se montrent très superficiels à cet égard et, somme toute, ce n’est pas là le vrai chemin de la psycho-analyse. Pour l’appliquer à l’étude de l’imagination, il faudrait, comme nous l’avons déjà dit, commencer par les œuvres des écrivains vivants. On se rendrait alors compte du nombre des complexus secondaires qui peuvent y converger. A en juger par les fantaisies des hystériques et la multiplicité de leur détermination, ce dernier doit être assez grand et se trouverait en contradiction avec la tendance qui nous est naturelle de rattacher chaque œuvre à une seule pensée ou situation. Le fait est que notre jugement est en cela profondément subjectif. Du point de vue interne, le champ de la conscience ne peut être occupé par plusieurs images à la fois. Nous ne pouvons donc pas concevoir la coexistence de complexus psychiques telle qu’elle se manifeste dans les associations et doit aussi agir sur les constructions imaginatives. Il en résulte qu’une œuvre d’imagination paraît sortir « ex nihilo », tandis qu’en réalité elle s’étaye sur une quantité de données qui restent dans la pénombre de la conscience. Les déterminer sera l’objet de la psycho-analyse qui y trouvera la clef d’un des plus grands mystères du génie poétique, mais comme nous venons de le voir, cette application si intéressante ne fait que s’indiquer pour l’avenir.

II

Pour le moment ce n’est pas à l’imagination normale, mais à l’imagination pathologique que la psycho-analyse est appliquée avec le plus de succès. Ici nous revenons de nouveau aux expériences de Jung et à l’impulsion donnée par lui, qui, en regard du problème de l’imagination, prend un intérêt tout particulier. Jung ne s’est notamment pas contenté de compléter la psycho-analyse dans son application aux névroses ; il a essayé de l’étendre à toute [p.] une catégorie d’aliénations mentales. Dans une conférence faite à Zurich le 16 janvier 1908 et publiée sous le titre du contenu des psychoses il s’est efforcé de faire ressortir le fait que les trois quarts des maladies mentales ne sont pas de nature organique, mais de nature fonctionnelle et que pour celles-là la vraie voie de la psychiatrie n’est pas une voie anatomique, mais une voie psychologique (9). Il appuie sa thèse sur une statistique très intéressante de l’asile cantonal de Zurich où l’on voit que sur 1 325 malades entrés au cours de quatre années, 29 p. 100 seulement se sont montrés atteints de lésions organiques, tandis que 71 p. 100 souffraient de troubles fonctionnels et, parmi ces derniers, 45 p. 100 appartenaient à la catégorie des déments précoces. Dans son étude précédente sur la démence précoce il avait déjà essayé d’établir un parallèle entre celle-ci et l’hystérie (10). Il avait conclu que toutes les deux sont d’origine fonctionnelle, mais tandis que dans l’hystérie on trouve un complexus morbide encore susceptible de régulation, dans la démence précoce celui-ci se montre indéracinable. Le malade, même s’il revient à lui, reste mentalement affaibli et toujours menacé d’une rechute. Dans la suite de sa conférence, Jung examine quelques cas de démence précoce et montre que le délire le plus extravagant y est déterminé par le développement d’un complexus psychique.

Dans un cas il s’agissait d’un archéologue étranger, esprit distingué et de grand savoir, qui au cours d’un voyage de vacances, se trouvant dans la ville universitaire où il avait fait ses études, fut pris d’un accès de démence. Il resta plusieurs semaines délirant et aggressif, de sorte que les gardiens pouvaient à peine le maîtriser, puis commença à se calmer et un jour revint à lui, comme s’il se réveillait d’un cauchemar. Il retourna chez lui, reprit ses travaux, fit paraître même plusieurs ouvrages remarquables, mais au bout de six ans, se trouvant de passage dans la même ville où l’attiraient les souvenirs de sa jeunesse, retomba de nouveau malade. Dans son délire il faisait une gymnastique violente, sautait par dessus les meubles, ou se mettait à déclamer et à chanter. Avec cela, il vantait ses muscles athlétiques et sa belle taille ou assurait avoir [p. 378] découvert une loi de la nature qui lui permettait de développer une admirable voix. Il se disait grand chanteur, artiste unique, composant en même temps les paroles et la mélodie. Tout cela faisait tristement contraste avec la réalité, car il était petit, maigre, laid et n’était doué ni pour la musique, ni pour la parole. Puis il se calma de nouveau, resta des heures entières le regard fixé dans l’espace ou chantant à mi-voix une complainte amoureuse, et finalement recouvrit encore une fois la raison.

Profitant de la valeur intellectuelle du malade, Jung essaya de reconstituer son état mental pendant ces deux crises et obtint, à peu près, le tableau suivant. La première fois il était entré dans un rêve d’une violence extrême. Il voyait une mer de sang et de feu, l’univers rempli de cataclismes, partout des incendies, des éruptions volcaniques, des tremblements de terre. Puis vinrent des batailles formidables, des chocs prodigieux de nations, où il prenait une part active supportant des fatigues et des douleurs inouïes, mais se trouvant fortifié par la pensée que la femme aimée le voyait de loin. C’était la période où les gardiens avaient tant de peine à le maîtriser. Il sentait ses forces grandir, il se voyait à la tête des armées, il était vainqueur et allait recevoir le prix de la victoire des mains de l’aimée. A ce moment il revint à lui. La seconde fois il ne perdit pas contact avec la réalité, mais se sentit entraîné dans une activité exaspérée.’ Il faisait de la gymnastique pour augmenter ses forces. Puis vint le déploiement des facultés musicales et poétiques; il se sentit grand artiste, capable de conquérir l’aimée par son art. Puis vint une période où il se sentit sur la limite de deux mondes, ne sachant pas de quel côté était la réalité. « On me disait qu’elle est mariée, raconte-t-il, mais je ne le croyais pas. Je sentais qu’elle m’attend toujours. Il me semblait qu’elle n’était pas mariée et que je pouvais encore réussir. » Finalement, la sensation de la réalité avait pris le dessus et la porte du rêve s’était fermée, mais, ajoute Jung, le malade avait gardé une expression de stupeur et la conscience de -quelque chose d’obscur qui semblait river sa pensée (11).

Les deux délires rapprochés l’un de l’autre, révélaient une systématisation bien précise. Dans sa jeunesse le malade avait connu [p. 379] une étudiante et était tombé amoureux d’elle, mais sa timidité naturelle, augmentée par le bégayement, l’avait empêché de se déclarer. Du reste, il était pauvre et ne pouvait lui offrir que des espérances. Ses études terminées elle partit, sans en avoir rien su, et lui se plongea, avec acharnement, dans le travail. Il voulait travailler pour elle, gardant son image dans son cœur. Mais un jour il apprit qu’elle était mariée. Au cours du voyage de vacances, devant passer par la ville qu’elle habitait, il avait cru l’apercevoir dans un jardin avec un petit enfant dans les bras. Là-dessus il se retrouva dans la ville où ils s’étaient connus, sentit remonter tous les souvenirs et en même temps les complexus affectifs qu’il avait si longtemps réprimés par l’étude le désir de lutter, de surmonter tous les obstacles pour la conquérir et aussi celui d’être fort, séduisant et éloquent. Ces complexus, on les retrouve dans le contenu de son délire.

Le cas que nous venons d’exposer, est un beau cas de démence, car outre que le malade, ayant retrouvé la raison, nous aide à déchiffrer son délire, ce dernier se trouve enrichi de son érudition et prend une forme presque artistique. Tel est du moins le caractère de sa première crise remplie de luttes fantastiques. Généralement, il n’en est pas ainsi. La plupart des malades ne reviennent pas à la raison et leur délire reste très difficile à déchiffrer. Ils le masquent d’un mutisme absolu ou le déchargent en un flot de paroles où il est très difficile de saisir le sens.

Malgré cela Jung affirme que si on rapproche leurs paroles et leurs gestes des circonstances qui ont amené leur internement, on y découvre un complexus psychique, se répétant comme une histoire qui les aurait fascinés pour le reste de leur vie. Une malade, internée depuis trente-cinq ans à l’asile de Zurich, ne sortait presque jamais de son lit, où elle restait assise la tête un peu penchée en avant, le dos courbé, les genoux ramassés, faisant avec les mains un drôle de mouvement. Le pouce et les doigts de la main droite étaient ramassés comme pour tenir une aiguille et le mouvement ressemblait à celui qu’on fait en tirant un fil. Personne à l’asile ne se rappelait l’avoir vue dans une autre position. On disait seulement que jadis ses mouvements étaient plus larges et plus rapides, ce qui faisait dire aux gens qu’elle « brossait des chaussures ». De son vivant Jung ne put obtenir aucun autre [p. 380] indice, mais à sa mort il vit arriver son frère âgé de quatre-vingts ans, qui lui raconta qu’elle était tombée malade à la suite d’une histoire d’amour. Et qui était son amoureux ? demanda Jung. « C’était un cordonnier », fut la réponse. Il en conclut que la pauvre fille avait vécu trente-cinq ans sur le même complexus qui l’avait totalement retranchée du monde réel. Dans un autre cas, les indices n’étaient que trop abondants, mais, sans le concours de l’analyse, ne présentaient aucun sens. La malade avait été couturière. Sa sœur unique avait glissé assez tôt dans la prostitution, tandis qu’elle-même avait mené jusqu’à l’âge de trente-neuf ans une vie laborieuse et retirée. Puis, tout d’un coup, elle fut prise d’idées délirantes et d’hallucinations qui la plongèrent bien vite dans un état de confusion mentale. Elle se plaignait, par exemple, que « la nuit on lui arrachait la moelle épinière » ; que « les douleurs dans le dos étaient produites par des substances qui traversent les murs et se trouvent douées d’une force magnétique » ; que « ses souffrances étaient un monopole, n’étant ni dans le corps, ni dans l’air qui flotte autour ». A côté de cela, elle semblait prise de la folie des grandeurs, s’appliquant les épithètes les plus extravagantes. Elle s’appelait « reine des orphelins », « monopole des bank-notes », ‘propriétaire de l’asile de Burghölzli » ou bien Socrate, Marie Stuart, Loreley ; elle disait « Naples et moi devons pourvoir l’univers avec les nouilles », ou bien « Je suis l’arche de Noé, la planche de salut et l’estime du monde. » Ce motif variait à l’infini, elle disait : « Je suis la Suisse, je suis la clef principale, je suis la cloche de Schiller », etc., etc. Malgré toute l’extravagance de ce verbiage on y voit apparaître deux complexus le complexus de la souffrance physique et celui de la douleur morale. Comme couturière elle devait bien avoir des courbatures dans le dos ; comme femme confinée dans une vie modeste et retirée, elle devait croire qu’elle n’était pas appréciée à sa juste valeur. Ces deux complexus s’expriment dans son délire avec toutes les associations que pouvait lui fournir sa mémoire. Socrate était un sage, un grand savant ; on l’avait calomnié et enfermé contre toute justice ; elle est une bonne couturière ; on la méconnaît comme lui et la tient injustement enfermée ; c’est pourquoi elle est Socrate. La Cloche de Schiller est la meilleure œuvre du maître ; elle est la femme qui travaille le mieux ; c’est pourquoi elle est la « Cloche [p. 381] de Schiller ». La chanson de la Loreley commence par ces mots ‘Je ne sais pas ce que cela veut dire ». Elle ne sait pas pourquoi on la tient enfermée c’est pourquoi elle est la Loreley. Quelque rapide que soit cet exposé, il ne manque pas d’être instructif. Il montre quelle richesse de formes ce processus peut atteindre. Qu’on pense seulement que tout cela se produit dans le cerveau d’une simple couturière ! Elle utilise les souvenirs les plus fugitifs, les associations les plus éloignées pour fortifier son complexus. La Suisse est libre ; donc elle est la Suisse. Le monopole des bank-notes est source de la plus grande richesse ; donc elle est le monopole. Elle a perdu ses parents très jeune ; donc, elle est la reine des orphelins. Et l’image consolatrice prend une plasticité extraordinaire. Elle ajoute comme « monopole des bank-notes » et « comme reine des orphelins » : « Chez moi les parents sont bien vêtus ; ma mère si éprouvée, si riche en misères, je la vois assise à ma table et ma table est couverte de tout en profusion (12) ».

Jung conclut d’une manière bien intéressante que, dans la démence précoce, le fonctionnement du cerveau se trouve faussé par la prédominance des complexus morbides qui le font travailler sans relâche sur les mêmes impulsions.

III

L’étude de Jung est très suggestive, mais elle ne présente qu’une ébauche. Nous avons devant nous un travail où ses principes ont été appliqués d’une manière systématique et ont donné des résultats encore plus intéressants. Nous parlons de l’étude de Maeder dans le dernier volume du périodique fondé par Bleuler et Freud pour les travaux de psycho-analyse (13). Maeder décrit deux cas de démence précoce qu’il a étudiés non seulement par les moyens de la psycho-analyse, mais aussi par le procédé d’associations de Jung. Les résultats obtenus ne sont guère simples, mais se montrent par contre si nouveaux et si intéressants que nous trouvons indispensable de les exposer en détail.

Dans le premier cas le malade était chef comptable d’une maison de commerce. Né en 1869 d’une famille de tisserands sans indices d’une hérédité quelque peu chargée, il avait très bien appris et s’est fait par la suite une assez bonne situation. Simple tisserand au début, il prit part à la fondation d’une coopérative de consommateurs, en devint secrétaire et passa ensuite dans la comptabilité d’une maison de commerce. Le chef qu’il avait là-bas, spéculait et commit un détournement de fonds. En 1897 il fut nommé à sa place. Cette élévation lui causa pas mal de soucis, mais somme toute il se montra à la hauteur de son poste. Membre du conseil de la commune, des sociétés de gymnastique et de tir, il était généralement aimé et considéré. En 1900 il commença à se montrer surmené et à se renfermer en lui-même. Un an plus tard, il y eut un vol avec effraction dans son bureau. On vola 1 800 francs dans la caisse. Il s’inquiéta beaucoup, craignant qu’on ne le soupçonnât d’y avoir participé. Le soir il inspectait tout l’appartement pour voir si on n’avait pas introduit chez lui la somme volée. Il devint indifférent à la vie politique et sociale, irrégulier dans son travail et se plaignit beaucoup de maux de tête. En été il fit une cure de repos à Churwalden et en octobre de la même année se rendit sur le conseil du médecin à Lugano. Là il se fit remarquer par quelques excentricités, dépensant pas mal d’argent et parlant d’acheter une villa qui n’était pas en rapport avec ses moyens. A son retour les excentricités s’aggravèrent. Il passa plusieurs nuits dans un hôtel très cher. Il fit remplacer les pierres tombales de ses parents par d’autres, d’un prix exagéré. Il devint très étrange vis-à-vis de sa famille. Sa femme qui avait été une simple ouvrière et qu’il avait épousée par amour, lui devint tout d’un coup insupportable. Il parla de séparation « sur un ordre supérieur ». En mars 1902 il écrivit à la reine Wilhelmine de Hollande pour lui demander une place. Ce fut le commencement de son délire. Interné à l’asile de Zurich avec mention de paralysie générale, il manifesta des idées de grandeur disant qu’il était l’époux morganatique de la reine et, d’autre part qu’il appartenait à la famille d’Orléans. Il disait aussi qu’il était fils de Napoléon 1er et que sa femme appartenait à la maison royale de Belgique. Il avait des illusions sensorielles, croyant entendre des voies de femmes et sentir la présence physique de la reine Wilhelmine. Mais comme, sauf sur ce point, son raisonnement était juste et comme il se montrait parfaitement orienté dans l’espace et le temps, on ne crut pas devoir le garder et il fut remis aux siens avec mention d’une démence précoce (juillet 1902). A la maison il restait inoccupé, la plupart du temps dans sa chambre avec les volets fermés. En mars 1903 il commença à se plaindre qu’on voulait l’empoisonner. Il [p. 383] devint grossier et violent envers sa femme, disant qu’elle avait une liaison, qu’elle avait eu un accouchement clandestin et qu’il voulait demander le divorce. En juillet 1903 la famille obtint un second internement.

Le diagnostic portait de nouveau paralysie générale. Sauf la différence pupillaire, le malade n’avait aucun symptôme physique. Par contre, les idées de grandeur et de persécution se développaient d’une manière extraordinaire, comme on le verra plus loin. Le malade ne voulait pas travailler. Il restait des heures entières près de la fenêtre parlant de ses enfants qu’il disait persécutés comme lui. et des médecins qui, d’après lui, formaient une bande noire « eine Feme »). Puis vinrent des fantaisies judiciaires. II disait avoir trouvé dans le bureau du médecin en chef un tribunal qui l’avait jugé. Le directeur de l’asile aurait mené l’instruction. Une autre fois c’était un jury qui l’avait condamné pour homosexualité. En janvier 1904 il affirma avoir vu une réunion des médecins du canton, qui auraient jugé le Dr W. et l’auraient exclu de l’asile. Il aurait également entendu que son fils devait être fusillé.

En janvier 1905 il revint aux idées d’empoisonnement. Il se plaint qu’on lui injecte différents poisons ; que les injections de chloridine doivent lui faire perdre « l’éclat de ses yeux » qui est un signe de la race supérieure à laquelle il appartient. Il désigne cette race sous le nom de « gens ulpia ». Il affirme qu’on veut lui tirer dans les yeux et pour se préserver là-contre, cache sa tête sous les couvertures. Sous l’empire de ces idées il devient de plus en plus violent. On le transfère dans la section des agités et le met quelquefois en cellule. Par la suite l’agitation baisse. On arrive à le sortir et à le faire travailler dans les champs. En janvier 1908 il travaille huit heures par jour. Il devient de nouveau plus accessible aux médecins. Mais le délire ne diminue point. Dans les moments de repos il reste debout dans un coin, la casquette enfoncée sur les yeux. Il parle de la manière accoutumée, rit ou fait une gymnastique particulière. Cet état est noté à l’asile comme étant la forme paranoïde de la démence.

Tel est le tableau général de la maladie. A le juger superficiellement, on n’y verrait qu’incohérence et confusion. A ne tenir compte que des lambeaux de pensées qui échappent au malade on ne saisirait aucun lien logique. Maeder ne s’en est pas tenu là. Il a fait parler le malade longuement et librement, comme on le fait dans les expériences de psycho-analyse ; il lui a fait faire des expériences d’association d’après la méthode de Jung ; et il a constaté, au sein de ce délire, un développement remarquablement riche et cohérent de certains complexus psychiques. [p. 384]

Ces complexus, il les voit au nombre de deux le complexus de la sexualité et le complexus de la descendance. Division qui ne s’établit qu’après coup, car, nous le verrons plus loin, ils ne sont pas strictement délimités. Se développant parallèlement l’un à l’autre et se compliquant des mêmes idées de persécution, ils arrivent souvent à se mêler, mais au point de vue de l’origine restent tout de même distincts et justifient la division proposée. Pour faire comprendre leur importance le mieux est d’exposer la succession d’idées et d’images délirantes comme elle se trouve enregistrée chez l’auteur.

1 — Complexus de la sexualité. — « Les brunes sont difficiles à rassasier dit-il en parlant de sa femme; elles ont un tempérament très chaud. » C’est pourquoi il doit en épouser une autre, une femme blonde (premier indice de l’impotence, dit Maeder). Comme forme transitive de cette aversion, il exprime l’idée que, du reste, elle l’avait trompé et s’était fait clandestinement avorter. Comme confirmation de la crainte de l’impotence, on trouve une incertitude bien curieuse sur le nombre de ses enfants. Il dit parfois cinq, parfois toute une masse ; il assure avoir eu chaque fois des jumeaux ; en réalité il n’en avait que trois. Puis il passe aux affirmations directes, disant qu’on « veut le ruiner, le rendre totalement impotent ». II serait en butte à des persécutions sexuelles, à des tentatives d’empoisonnement par injection de poisons dans les yeux, dans l’abdomen et même dans l’anus ; ce poison aurait pour effet de détruire l’« admirable éclat » de ses yeux et, en même temps, d’épuiser ses glandes sexuelles. Des libertins, hommes et femmes, se glisseraient la nuit en cachette pour abuser de lui ; on trouverait dans sa semence les traces du poison vert. Certains de ces attentats ont, comme on le voit, un caractère vraiment homosexuel. Il convient du reste tout de suite que ses ennemis l’ont bien tâté de ce côté-là. A l’époque où il était encore à la maison et se trouvait couché dans son lit, des libertins avaient produit chez lui une érection et avaient induit sa femme à pousser un de ses garçons dans son lit. Plus tard ils ont fait courir le bruit que ses enfants avaient des éruptions syphilitiques aux yeux et à l’anus, parce qu’il en avait abusé. A l’asile même on avait fait d’autres tentatives. On avait fait entrer des hommes nus dans la chambre où il prenait son bain. On voulait voir si son membre [p. 385] devenait raide, mais c’est plutôt le contraire qui se produisit. D’autre part, l’idée de l’empoisonnement prend un développement particulier. On le trouve s’administrant des lavements acharnés dans les yeux avec de l’eau simple, du lait et même de la limonade. II se les frotte au point d’avoir une conjonctivite. Il réclame aussi chaque jour le bain où il se frotte énergiquement avec du savon pour « faire partir les substances vertes ». Parfois il se met à boire de l’eau par litres et se laisse aller à onaniser, dans le même but d’élimination. Et, malgré cela il voit partout du vert dans ses urines, dans sa semence, même dans l’air autour de lui. Lorsqu’il regarde dans un tube formé par la main, il croit voir des rayons verts qui sortent de ses yeux Son corps en est infecté, surtout le côté gauche. Du reste, ce n’est pas étonnant, on lui injecte le poison de mille manières. Il aurait même vu un surveillant apporter la bouteille verte dans la section. Ses ennemis se servent pour cela de toutes sortes d’instruments de couteaux, de poignards, d’épingles, de revolvers, etc. Ils visent les yeux, l’abdomen et surtout l’anus. Il sent quelquefois comme un serpent ou un ver dans l’anus et ces supplices se terminent par des pollutions.

L’empoisonnement a pour but de le rendre impotent, ce qui serait un grand malheur non seulement pour lui, mais pour toute l’humanité. Toute la virilité de l’univers périrait avec lui. On remarque déjà que la natalité diminue en France, que les vignes produisent moins, surtout de vin rouge qui, pour lui, est spécifiquement virile. C’est que la puissance créatrice émane de son corps à lui. Ses yeux sont comme deux pôles magnétiques, ils dardent des rayons fertiles qui sont en même temps des rayons d’amour. Bien des femmes en ont été atteintes, surtout les blondes ; entre autres aussi la reine de Hollande. Ces rayons agissent également sur les hommes, stimulant chez eux la production de la semence. Plus encore toute la nature subit son action. La terre qui le porte, attire le soleil on en voit la preuve dans le fait que les Alpes n’ont de la neige qu’aux sommets, c’est-à-dire là où elles sont le plus éloignées de lui. Les phénomènes cosmiques les éruptions, les cyclones, les inondations dépendent étroitement de l’état de son corps.

Ces rapports il les voit partout. A l’âge de quinze ans il avait [p. 386] reçu une balle de neige dans l’œil droit et vers la même époque s’étaient produites en Europe de violentes inondations c’était une conséquence du « torrent de larmes » qu’il avait versé. Dernièrement le dirigeable de Zeppelin a péri pendant le raid de Mayence c’était la suite d’un attentat dirigé contre son fils Jean. Pleut-il, le matin ? C’est le résultat des injections qu’on lui a faites, la nuit, dans les yeux. II se considère positivement comme une puissance cosmique, qui anime et fertilise tout. Il dit, par exemple, que les horloges de tout l’univers marquent les battements de son cœur !

La puissance cosmique n’appartient, du reste, pas à lui seul, mais à toute sa race qu’il appelle « Urgens » ou « Gens Ulpia ». Celle-ci comprend sa mère, quelques-unes de ses filles et quelques autres femmes, par exemple la reine Wilhelmine (évidemment des femmes blondes avec des yeux bleus). Quant à lui-même il est le représentant mâle de cette race. En lui s’incarne toute la virilité.

2 — Complexus de la descendance. — De même que le premier complexus se développe à la suite des querelles avec sa femme, le second se rattache au choc produit par l’effraction dans son bureau. Dès cette époque il commença à voir partout des ennemis. Interrogé à ce sujet, il répond que ces derniers forment deux groupes les rouges et les noirs. Les premiers, ce sont les « capitalistes » et les « spéculateurs », « insatiables dans le manger et dans le commerce sexuel ». Rappelons, pour expliquer cette animosité, que le malade lui-même avait été un membre actif du parti socialiste et secrétaire d’une coopérative. Les seconds, ce sont les « jésuites a et les conservateurs, avares, envieux et ne se permettant pas même de manger. Là-dessus il arrive tout de suite à parler de son père et de sa femme qu’il confond en une même antipathie. « Ils sont bruns, ils ont des yeux noirs, ils sont avares, envieux et phtisiques » dit-il avec emportement. Lui-même, comme sa mère et comme les enfants de « sa race », est blond avec des yeux bleus. Il en conclut que son père n’était qu’un père adoptif et y rattache les idées les plus fantastiques sur sa véritable origine.

Sa mère, née Kündig, n’est personne d’autre que la reine Anna (Königin Anna). Son père était le roi Louis-Philippe d’Orléans. Il est un descendant des Bourbon-Bonaparte-Orléans. « La preuve [p. 387] en est que son grand père maternel avait rapporté de Paris une épée de noblesse ». II était membre de la famille régnante, mais on n’osait pas le dire à cause des persécutions. Sa famille porte aussi le nom de Saint-Jean. Elle se rattache à la famille d’Orléans par Jeanne d’Arc. L’ancêtre de toute sa race était l’archange Gabriel qui habitait l’Hymalaya. S’étant transporté au Caucase, il y est apparu sous les traits de Prométhée ; puis il est allé en Grèce où il a engendré Zeus et Apollon, en Palestine où naquit saint Jean-Baptiste qui était le vrai mari de la sainte Vierge et le père de Jésus ; continuant plus loin vers l’ouest il est venu en France (les Orléans), en Angleterre (« le pays des anges »), etc. La bande noire tire son origine de Kaïn, tandis que le premier blond, le premier « Saint-Jean » était Abel.

Parmi ses enfants ceux qui ressemblent à sa femme et ont des cheveux noirs, ne sont pas de lui. Il ne reconnaît que le dernier, Jean, qui est un blond et qui a, dans les yeux, l’« éclat merveilleux de sa race ». C’est le signe de la « gens ulpia ». Les rayons qui en émanent ont une puissance cosmique, ils fertilisent l’univers, etc., etc. Ici nous retombons dans les développements du premier complexus.

Le tableau ainsi présenté est évidemment incomplet. Il est impossible de noter toutes les pensées d’un dément pour les ranger d’une manière méthodique. Cela demanderait trop de temps et de patience. Mais la succession qui a été notée ici, est déjà très significative. Elle révèle un travail soutenu et systématique du cerveau sur une impulsion qui devient fixe et qui semble un contrecoup de la réalité. Le complexus sexuel se développe comme un moyen d’échapper à la crainte de l’impotence, le complexus de la descendance, comme un moyen de se consoler des insuccès professionnels.

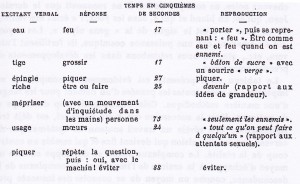

Si on se tourne maintenant vers le tableau des associations annexé à cette analyse, on y verra, parmi les réponses indifférentes, quelques-unes qui révèlent l’action des deux complexus. Nous avons déjà dit que ces réponses sont généralement marquées par une prolongation du temps de réaction. Outre cela, l’auteur s’est servi d’un moyen de contrôle qui consiste à répéter l’expérience la reproduction est généralement marquée dans ces cas-là par une erreur ou une altération de la réponse. [p. 38] :

La moyenne des temps de réaction était de 14/5~ de seconde. Les associations normales se faisaient sur le type suivant :

A côté de cela il y en a d’autres qui ressortent d’une manière très nette.

Le temps est normal, mais la reproduction est marquée par une erreur qui s’explique, du reste, facilement, lorsqu’on pense au rôle que jouent les couleurs.

En eux-mêmes ces résultats ne sont pas très marquants, mais comme complément de la psycho-analyse, ils présentent un intérêt incontestable. Ils prouvent que les complexes révélés par la psycho-analyse, ne sont pas un produit de celle-ci, mais quelque chose d’inhérent au cerveau, même lorsque la pensée est dirigée dans un tout autre sens.

Dans le second cas, l’état mental était encore plus confus.

Le malade était un serrurier de Zurich avec une hérédité très [p. 389] chargée. Son grand-père maternel était un « original » sa mère avait passé huit années dans un asile. Ses oncles étaient des névropathes, son frère et sa sœur se sentaient « une vocation supérieure ».

Lui-même avait rapidement appris à parler et marcher, mais dès l’école primaire avait manifesté une certaine débilité qui le força d’abandonner les études et entrer comme apprenti chez un jardinier. Un an plus tard il changea de métier et entra chez un serrurier. A cet âge il se montrait déjà bien irritable, se querellait tout le temps et allait jusqu’à battre sa belle-mère.

A l’âge de dix-neuf ans, en 1888, il voulut voyager. Il traversa la Suisse, l’Allemagne du Sud, essaya de se rendre avec 25 francs à Paris, mais ne dépassa pas même la frontière et finalement rentrât à la maison. Il ne s’était plus nulle part, se montrant incapable d’entreprendre quelque chose pour son propre compte et se querellant partout avec les patrons.

Ensuite il resta près de deux ans à la maison, aidant à l’un ou à l’autre, mais on s’aperçut peu à peu qu’il avait l’esprit dérangé. Il avait des colères incoercibles, jetant le couteau ou la fourchette au visage des proches, se livrait à la boisson, se mettait dans cet état à gesticuler et à parler d’une manière absurde. Il réclamait l’argent que « sa mère lui aurait laissé », disait que « la maison ne pouvait pas marcher sans lui et qu’il devait épouser une femme riche, avec une maladie de cœur ». Il affirmait que Dieu le lui avait annoncé un vendredi saint, mais que les hommes avaient formé contre lui une alliance.

Le 23 mars 1895 il fut interné à l’asile avec mention d’une démence paronoïque.

La psycho-analyse révèle un tout autre tableau. Invité à parler, le malade commence par déclarer qu’il avait des aspirations supérieures vers la culture et la poésie, qu’il regrettait d’avoir choisi le métier de serrurier et aurait mieux aimé être paysan. Depuis quelque temps il avait réfléchi là-dessus et s’était fait un plan, mais ses projets étaient contrariés par des voix qui le narguaient, l’agaçaient, lui faisaient sentir des coups d’épingles et des pinçons. Ces voix qui depuis neuf mois résonnent à son oreille, claires comme des voix d’enfants, c’est l’« alliance de ses ennemis ». Ce sont des nobles, des capitalistes, des gens qui habitent la Rue de la Gare. Il croit les avoir aperçus, lorsqu’ils s’introduisaient la nuit dans sa chambre; il avait même allumé une lumière, mais tout était déjà disparu.

A cette première série de plaintes s’ajoutent d’autres, sur son état de santé. Il dit que Satan lui a enlevé les « organes conducteurs » [p. 390] et les a remplacés par les siens. Ceux-ci sont galvanisés et produisent des courants dans tout son corps. Le sang circule plus vite et devient plus chaud; partout il sent des morsures, des piqûres et des chatouillements. « Satan m’agace profondément ou bien de manière à me faire rire, dit-il dans un langage beaucoup plus incohérent que chez le premier malade ; il ne veut pas être poli avec ma petite Excellence de Jérémie. » D’autres fois il se plaint qu’on lui a enlevé quelque chose dans la tête. D’après lui, c’est un nerf qu’il désigne sous le nom de « Konfessivnerv » et qui a pour fonction de « régler les besoins de la vie journalière ». II en résulte des troubles de circulation, de pression et aussi de la faculté de compter. Pour y remédier il faudrait le remplacer par un organe nouveau, en le prenant dans « la boîte de l’optique des positions ». L’optique est pour lui symbole de la science, de la justice et du pouvoir supérieur. Elle est entre les mains du Juste et d’une compagnie de sages qui sont des médecins.

En opposition à l’« optique », nous voyons se préciser la notion de ses ennemis. C’est d’abord Satan lui-même, qui est fait d’une autre chair que nous et possède une puissance galvanique et magnétique. « Il saute après, pince, tire la « clochette » et veut prendre le « machin » dans sa main (allusions sexuelles). Ensuite ce sont des diablesses qui portent « la partie honteuse » sur le côté ; ce sont aussi tous les envieux qui ne peuvent supporter sa supériorité. II est appelé à quelque chose de supérieur, à être « Emmanuel, Tsar et Napoléon de France ». Ils ne peuvent pas l’admettre et ont formé une alliance contre lui, l’alliance des « nobles » contre un homme issu du peuple. D’autres fois, ce ne sont pas les nobles, mais les forts, les athlètes, les hommes qui ont les manches retroussées, jeunes, frais et beaux. Ils le piquent et l’égratignent avec de petits couteaux pour n’avoir pas voulu les servir « dans les temps d’agitation ».

Nous avons déjà dit que le malade était de condition très simple. Son père avait été maître d’école, sa belle-mère tenait un petit restaurant anti-alcoolique. Ajoutons maintenant qu’il était petit, chétif et très laid. C’était plus que suffisant pour expliquer le développement du complexus de persécution. Maintenant, comme contre-coup de celui-ci, nous trouvons un complexe encore plus riche d’idées de grandeur. Le malade se dit prince de la maison [p. 391] de Gappeli, possédant plusieurs résidences en France, en Italie et en Russie. Il affirme avoir eu d’autres dignités également élevées, des dignités princières et royales ; avoir été « Emmanuel, Tsar et Napoléon de France ». D’autre part, comme cela se produit souvent dans les psychoses, il se dit en même temps « juge de paix, membre du grand Conseil, du Conseil Fédéral, ou officier de génie de la 8e division ». Puis, sautant d’un domaine de faits dans un autre, il se nomme « ils du Seigneur », « Privat-docent » ou « Bankdoctor ». A les voir de plus près, chacun de ces termes a sa raison d’être. Prenons, par exemple, les derniers qui semblent les plus bizarres. Le terme « Privat-docent » peut être complété par de nombreuses allusions à l’école, à la science et aux personnages savants, qui se rencontrent dans ses discours. Si on pense qu’il était fils et frère d’un maître d’école, on comprend l’importance qu’il devait y attribuer et la raison pourquoi « Privat-docent » pouvait venir à la suite de « Prince » et de « fils du Seigneur ». Le titre « Bankdoctor » comprend, à la fois, un élément de science et un élément de richesse. Il dit que cela signifie un homme de la finance, « ein divisiver Herr ». « Je possède l’affaire du Grand-Winterthur, les fabriques qui sont là-bas, toutes les grandes affaires passent par moi », ajoute-t-il à titre d’explication. Les autres termes présentent ce qu’il voyait de plus brillant autour de lui. Enfin, la grandeur sexuelle ne lui fait pas, non plus, défaut. « Ma femme est reine d’Italie, dit-il en substance; elle est jeune et belle ; du reste j’en ai encore d’autres, des italiennes, des suissesses et des françaises ». Dans chacun de ces états j’ai une dame de cour; ce sont des personnes de qualité, « telles que des maîtresses d’école et des gouvernantes d’Excellences ». Enfin, comme dernier complexus, nous trouvons une anatomie « sui generis », construite avec les données de la serrurerie et se projetant au dehors, en un système cosmique. Nous avons déjà vu, dans les plaintes sur son état de santé, que certaines notions étaient chez lui empruntées à la mécanique. Il parlait notamment d’organes conducteurs qui étaient « galvanisés ». A le suivre dans cette voie, on découvre toute une anatomie qu’il s’était faite avec ses connaissances professionnelles. L’appareil circulatoire et l’appareil nerveux se présentaient à lui comme des systèmes de tuyaux complétés de leviers, de transmissions et autres rouages du même genre. Outre cela il admettait l’existence de certains [p. 392] nerfs dotés de fonctions toutes spéciales. Dans le cerveau il plaçait un « nerf scieur » (« Sâgenerv ») ayant pour objet de « trancher les difficultés en les départageant ». Les « stellina » étaient, d’après lui, des nerfs et des veines assurant la conduction du sang, « de l’intelligence et du calcul ». Ce dernier s’appelait aussi « sang du savoir » et s’opposait au « sang de la force » qui assurait les fonctions physiques de l’organisme. Le « Konfessionerv » avait pour fonction, comme nous l’avons déjà vu, de « régler les besoins de la vie journalière. » Le nerf « de l’examen du sang » (« Blutexaminiernerv ») réglait la distillation de celui-ci et assurait le « cours norma » de la circulation. L’ « Olgenerv » était sensé prévenir les suppurations et l’effet du frottement aux jointures, comme le fait l’huile dans la machine.

Sitôt qu’un organe était usé, il fallait le dévisser et le remplacer par un autre. Au dire du malade, la tête tout entière et jusqu’à la moitié du corps pouvaient être remplacés. Les parties de rechange se conservaient dans la fameuse boite « de l’optique de positions » il y en avait 5 000, quelques-unes « spécialement pour le dimanche ». L’art du médecin consistait avant tout à choisir les parties appropriées. La maladie était d’habitude l’effet de quelque erreur si on mettait deux robinets ou deux leviers au lieu d’un seul, cela retentissait sur la circulation; le tirage devenait trop fort; c’est ainsi qu’il avait eu lui-même un affaiblissement de la tête.

Mais ce n’était pas encore tout. Comme encouragé par ces constructions logiques, le malade les projetait tout à coup dans l’univers tout entier. A cette boîte d’organes de rechange il donnait un pendant dans le « réservoir du sang » qu’il croyait être au ciel. Des tuyaux invisibles devaient le rattacher à l’humanité, communiquant à cette dernière la force et la santé. Comme preuve de ce qu’il disait, il indiquait les conduites de gaz et d’eau qu’on voyait dans sa section, ajoutant que dans la cave on en trouvait encore plus et que c’était « l’œuvre de la vie ».

D’autre part, rattachant son propre corps au reste de l’univers, il disait ressentir vivement tout dommage causé à cette œuvre. Avait-il des douleurs nerveuses, c’est qu’on avait gratté les tuyaux; avait-il des maux d’estomac, c’est qu’on les avait changés de place, embrouillés, etc., etc.

La psycho-analyse était ici d’autant plus difficile que le malade [p. 395] s’était forgé une langue à lui et ne parlait, comme tout le monde, que de choses tout à fait indifférentes. Dès qu’un complexus morbide intervenait dans sa pensée, les néologismes la rendaient tout à fait incompréhensible. L’auteur n’est arrivé à la déchiffrer que par une étude systématique qui avait duré plus de dix-huit mois. Il conclut qu’elle a un caractère bien prononcé de mégalomanie elle est emphatique, prétentieuse, et tire toujours soit sur le français, soit sur le langage savant. Du reste, le malade la désigne lui-même comme « langue des Excellences ».

Nous n’entrerons pas dans l’examen de ce vocabulaire qui nous entraînerait trop loin. Disons seulement que l’exégèse s’est montrée d’autant plus fertile qu’à travers le charabia des réponses on a reconnu non seulement le développement de certains complexus, cohérents et systématiques, mais encore des raisonnements adaptés à la réalité. Certaines fables racontées au malade ont été résumées par lui d’une manière tout à fait correcte. Les images qu’on lui montrait, ont été commentées d’une manière très intéressante, parfois avec des trouvailles d’imagination. Ainsi par exemple, une reproduction du « Jeu des vagues » de Bocidin a été commentée en termes suivants : « Une sybille de la mer et des poissons d’optique (c’est-à-dire d’une espèce noble). Ils ont jadis vécu, ces êtres-là, mais ils n’étaient pas purs, ni sains dans leurs corps, ni dans leur figure ; ils ont péché et sont devenus noirs. Ils nagent comme des poissons. L’image est gaie et, aussi, imposante. Des êtres comme cela ne pouvaient pas bien vivre sur la terre ; ils devaient avoir toutes sortes d’épidémies, la petite vérole, la syphilis. L’homme est décoré avec des fleurs. C’est une image de l’époque romantique, une partie de natation, une conversation avec des plaisanteries. Un tableau symbolique, représentant une femme assise sur le globe terrestre, une harpe en main, a été décrit de la manière suivante : « C’est un globe, un symbole, une personne féminine dessus; elle joue de la harpe ; c’est un signe de gaieté, une saison de l’année, peut-être un changement de saison. » Ceci amène la conclusion principale de l’auteur notamment que l’affaiblissement mental n’est pas aussi profond chez ces malades que pourrait le faire croire un examen superficiel. L’essor de la pensée, loin d’être affaibli, y est même renforcé, mais il n’est plus contrôlé par le contact avec le monde réel. C’est un moteur qui marche dans [p. 394] le vide. Ceci concorde parfaitement avec les conclusions de Binet et Simon dans leur dernière étude sur la démence. Ayant comparé l’idéation des imbéciles avec celle des déments, ils ont conclu que si les premiers ont un défaut bien prononcé de développement intellectuel, il n’en est pas de même chez les autres qui n’ont qu’un défaut de fonctionnement. Ceux-ci restent capables de répondre à des questions assez complexes. Si leur pensée s’égare et se perd en des termes baroques, ce n’est pas un signe de faiblesse, mais d’un défaut de direction. Elle travaille dans un sens erroné. Malheureusement MM. Binet et Simon se sont attachés à des formes de démence où cet essor est affaibli par d’autres facteurs par l’âge ou la maladie. Ils ont limité leurs recherches à la démence sénile et la démence paralytique. L’étude de Maeder ayant pour objet la démence précoce, est bien plus instructive à cet égard. Elle découvre des envolées bien plus puissantes avec des systématisations étendues et permet d’en tirer quelques lois complémentaires. Ainsi, s’arrêtant d’abord aux idées de persécution que nous avons vues chez l’un et chez l’autre malade, Maeder nous fait observer qu’elles ont pour point de départ un obstacle rencontré dans la vie réelle et transformé par l’imagination en une force active. II prend comme exemple le premier malade et rappelle que son délire s’était tout d’abord manifesté sur un refus de sa femme de consentir à la séparation. Il se sentait impotent à son égard et, en même temps, vaguement tourmenté de désirs homosexuels. Dans le délire on trouve le contraire. Il l’accuse, elle, d’être infidèle, et d’autres hommes, de le poursuivre d’attentats sexuels. Maeder croit y voir un procédé analogue à celui des enfants et des peuples primitifs. « Un enfant qui s’est cogné la tête contre une table, dit-il, lui donne un coup en s’écriant : La méchante table ! D’autre part nous savons de l’histoire que Xerxès avait fait fouetter la mer avec des chaînes. Ce n’est pas seulement un procédé enfantin, mais, en général, un procédé primitif. Chez les grecs un objet qui avait causé, par lui-même, la mort d’un homme, était banni du pays. L’indien mord la pierre à laquelle il s’est cogné, comme le font aussi quelquefois les animaux. II y a donc là un type de réaction assez répandu et commun à tous les êtres primitifs. Il doit même avoir un sens biologique, servant à la défense de l’individu. » Dans le second cas nous trouvons aussi quelque chose d’analogue. Le [p. 395] malade ne s’est plu nulle part, n’a pu rester chez aucun patron il accuse « les capitalistes, les nobles, les gens de la rue de la Gare » d’avoir formé un complot contre lui. Ses capacités intellectuelles lui font défaut il accuse le diable d’avoir changé quelque chose dans sa tête. Le procédé est emprunté à l’expérience enfantine, mais, chez le dément, il trouve une application bien plus étendue. Tous ceux qui ressemblent au prétendu ennemi et peuvent assumer la même responsabilité, viennent grossir la bande des persécuteurs. Les idées de grandeur ont aussi leur raison d’être et leur explication biologique. Nous savons, dit Maeder, que le dément, sauf en ce qui concerne le rapport précité, se trouve comme retranché du monde ambiant. Il le néglige ou ne lui trouve aucun intérêt. Il doit en résulter, par contre-coup, un renforcement du complexus du « moi ». Pour cela, il trouve aussi des précédents dans l’expérience antérieure. Qui n’a pas eu un idéal dans la personne des parents ou des proches ? Qui n’a pas rêvé être fort, brillant, séduisant ? Toutes ces aspirations, tous ces désirs viennent renforcer le complexus du « moi » avec des extensions que n’arrête plus le sens de la réalité. Le malade ne se croit pas seulement beau, il a une séduction « dans les yeux » à laquelle personne ne peut résister ; il est non seulement noble, il est d’une race supérieure, de la « gens ulpia » qui est « l’espoir de l’humanité » ; comme tel, il est apparenté aux maisons régnantes, aux Bourbons-Bonaparte-Orléans. Dans l’autre cas il est non seulement savant, mais encore « Privat-Docent », « Bankdoktor », « membre du Grand Conseil », « prince de la maison de Grappli », « Emmanuel », « Tsar », « Napoléon de France », et « fils du Seigneur ». Et ce n’est pas encore tout. Le « moi », grandi aux yeux du malade jusqu’à effacer le reste de l’univers, finit par se confondre avec celui-ci. Il devient une puissance cosmique et, tour à tour, subit l’effet des phénomènes les plus éloignés ou exerce sur l’univers son action propre.

L’auteur conclut d’une manière très intéressante que dans la démence précoce l’affaiblissement mental n’est qu’apparent. La maladie consiste surtout en ce que la pensée n’est plus contrôlée par la réalité. Quant à travailler, elle travaille toujours avec autant d’intensité et non pas dans un sens indéterminé, mais sur les résidus de l’expérience antérieure. La psychose, dit-il, ne crée pas son propre mécanisme, mais le rattache aux comptes déjà formés. [p. 396]

On comprend l’importance de ce fait pour le diagnostic et le traitement des maladies mentales. Jusqu’à présent l’effet curatif n’a pas pu être poussé bien loin. L’auteur constate seulement, au sujet du premier malade, que pendant l’application de la psycho-analyse son état s’est tellement amélioré qu’il a pu être transféré de la section des agités dans celle des plus tranquilles et même, comme nous l’avons vu, autorisé à travailler dans les champs. La décharge verbo-motrice avait produit un effet bienfaisant, analogue à celui que nous avons reconnu dans les névroses. Arrivera-t-on un jour par un procédé analogue, par un procédé de gymnastique mentale, à rétablir d’une manière plus complète l’adaptation des malades au milieu ? C’est une question qui appartient à l’avenir. En tout cas, Maeder conclut avec raison que la psychiatrie « y a trouvé une voie très importante et qu’elle est en train de devenir une science explicative de descriptive qu’elle avait été jusqu’à présent ». Nous ajouterons, pour notre part, qu’au point de vue du mécanisme général des phénomènes mentaux, ces recherches sont aussi très significatives. Elles répondent à une des questions les plus troublantes de la psychologie objective, à savoir la possibilité d’une reproduction interne des réflexes s’approchant quelque peu du jeu de l’imagination. Dans le schéma des réflexes cérébraux, nous avions déjà une base suffisante pour les reproductions mnésiques et associatives, mais les formations nouvelles restaient encore sujettes à caution. Le développement des « complexus » chez les déments précoces nous donne raison à cet égard. Si telle est la faculté créatrice d’un cerveau malade, si telle est encore sa puissance dans la reproduction spontanée des réflexes, quelle ne doit-être l’étendue de ce phénomène dans les conditions de la vie normale ! Le développement des idées de grandeur ou de persécution explique non seulement l’essor naturel de l’inspiration, mais encore les formes les plus abstruses du symbolisme poétique. Le mécanisme est le même, mais, chez le poète, il reste adapté aux conditions de la vie réelle. Il en reçoit aussi bien l’impulsion que le contrôle. Étudier ce phénomène dans ses diverses manifestations sera l’œuvre de demain. Pour le moment, bornons-nous à reconnaître comme Maeder l’a fait au sujet des démences, que la psychologie de l’imagination a trouvé ici la base qui leur manquait et va enrichir, à son tour, l’étude objective de la pensée.

N.KOSTYLEFF.

NOTES

(1) Kostyleff. Freud et le problème des rêves. Revue phil., Nov. 1911.

(2) Jung, Psychoanalyse u. Associations experiment in Diagn. Ass. Studien, Bd. I, 1906, p. 260.

(3) Jung u. Riklin, Experimentelle Untersuchungen über Associationen Gesunder in Jung’s Diagnost. Assoc.-Studien, Leipzig, Bd. I, 1906

(4) Jung., Psychoanalyse u. Associationsexperment.

(5) Freud, Der Dichter u. das Phantasieren, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlhere, 1909, Wien.

(6) O. Rank, Der Mythus von der Geburt des Helden, Schriften zur angewandlen seelenkunde, Deuticke, Wien, 1908-1909.

(7) Abraham, Traum u. Mythus., Schriften z. angewandten Seelenkude Heft II, Deuticke, Wien.

(8) Riklin, Wunscherfüllung u. Symbolik im Mârchen., Schriften z. angewandten Seelenkunde, Heft. II, Deuticke, Wien, 1908-1909.

(9) Jung, Der Inhalt der Psychose, Schriften zur angewandten Seelenkunde, Heft III, Wien, 1908.

(10) Jung, Ueber die Psychologie der Dementia praecox, Halle, 1907.

(11) Jung, Der JInhaly der Psychose, p. 16.

(12) Jung, ibid., p. 23.

(13) Maeder, Psychologische Untersuchungen an Dementia praecox Kranken in Jahrbuch f. psychoanalytische u. psychopathologische Forschungen, Bd. I, Hätfte Wien, 1910.

LAISSER UN COMMENTAIRE