Albert Lemoine. La Sorcellerie et la Médecine. Article parut dans la revue de la « Société d’émulation des Côtes-du-Nord. Bulletins et mémoires. (Saint-Brieuc), tome VII, année 1869, pp.14-28. [Conférence du 11 février).

Albert-Jacques-Félix Lemoine (1824-1874). Médecin, aliéniste, membre de la Société médico-psychologique. : « J’ai emprunté à cet ouvrage du docteur Axenfeld tout ce qu’il y a d’intéressant dans mon récit ». Sans toutefois citer toutefois précisément l’origine de ses sources, soit : Jean Wier et la Sorcellerie. Paris, Germer Baillière, 1866. 1 vol. in-8°, 95 p. – Quelques publication retenues :

— De la physionomie et de la parole. Paris, Germer Baillière, 1865. 1 vol. in-8°.

— Du sommeil au point de vue physiologique et psychologique. Paris, J.-B. Baillière, 1855. 1 vol. in-8°.

— L’aliéné devant la philosophie, la morale et la société. Paris, Didier et Cie, 1862. 1 vol. in-8°.

— Opinions des anciens et des modernes sur le siège de l’âme. Extrait de la « Revue contemporaine », (Paris), septième année, 2esérie, tome cinquième, XL de la collection, 1858, pp. 649-680. [en ligne sur notre site]

— Stahl et l’animisme. Mémoire lu à l’académie des sciences moarles et politiques. Paris, J.-B. Baillière et Fils, 1858. 1 vol. in-8°.

— Du Démon de Socrate, par M. Lélut] in « Annales médico-psychologiques », (Paris), 1857.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons rectifié quelques fautes de composition. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr

[p. 14]

La Sorcellerie et la Médecine.

Gravure de Bernard Zuber pour Maurice Garçon. La Vie Execrable de Guillemette Babin, Sorciere. Paris – H. Piazza, 1926.

Le litre et le sujet de cette conférence doivent paraître étranges. Pourquoi la sorcellerie, en effet, et comment expliquer ce rapprochement des sorciers et des médecins que l’on fait assez rarement dans le monde ? Peut-être quelques instants de bienveillante attention me permettront-ils de répondre à ces questions.

Cela semble tout d’abord une bien vieille chose que la sorcellerie et son nom fait sourire aujourd’hui. Qu’en reste-t-il en apparence ? De la cendre de bûchers, de la poussière [p. 15] de juges. Rien. — A peine si, dans les campagnes,

Quelque savant de village se laisse-t-il prendre en flagrant délit de médecine surnaturelle, ou si dans quelque salon du grand monde, se rencontre un medium donnant une séance de métaphysique amusante. Voilà peut-être avec le somnambulisme et les tables tournantes, les derniers vestiges de ce qui fut une chose si grave et si redoutable. Cependant, il ne faudrait pas s’arrêter à cette surface. L’esprit humain sera toujours avide du mystérieux ; et, si la science aidée de la discussion ne l’éclaire pas, il n’est pas toujours sûr de ne s’attacher qu’à des croyances fortes et saines. Les habitants des campagnes surtout ont une tendance incontestable à se laisser surprendre par de telles erreurs ; et dans les classes les plus élevées combien n’est-t-il pas facile de rencontrer des esprits même éclairés, dont l’imagination est entraînée bien au-delà des limites que la raison a établies. Un des membres de la Société d’Emulation ne s’est-il pas laissé aller, il n’y a pas fort longtemps, à une sorte d’apologie du spiritisme et des rêveries des adeptes de celle doctrine. II y a quelques jours à peine, les grands journaux racontaient que la princesse de Beauveau venait d’être interdite par le tribunal de la Seine pour altération incontestable de ses facultés, fruit de sa croyance aux apparitions surnaturelles.

A près de tels exemples, comment s’étonner si des populations ardentes ou rêveuses ont gardé au fond de leur pensée ces superstitions d’autrefois ?

Cependant, il se produisit une impression de profonde surprise, dont la presse se fit immédiatement l’écho, lorsque, l’été dernier, les débats d’un procès célèbre vinrent apprendre qu’il existait encore des sorciers. Un herboriste de

Marseille, en plein dix-neuvième siècle, a pu persuader à d’horribles femmes, qu’en employant des maléfices, en invoquant le premier clou trouvé dans un cimetière, elles viendraient plus facilement à bout de la vie de leurs maris ! En lisant ce compte-rendu, j’ai éprouvé l’impression que doit [p. 16] ressentir un archéologue lorsqu’il découvre quelqu’antique débris. Il m’a paru que j’avais sous les yeux un procès du seizième siècle ; ct, toute celle histoire de la sorcellerie au moyen âge se présentant à mon souvenir, est venue exciter ma curiosité. Parmi les travaux que j’ai consulté sur cette époque, un surtout m’a offert un vif intérêt. C’est la biographie d’un médecin du seizième siècle publiée par un de nos plus jeunes ct plus brillants professeurs de la Faculté de Paris. J’ai emprunté à cet ouvrage du docteur Axenfeld tout ce qu’il y a d’intéressant dans mon récit.

La sorcellerie ne prétendrait-elle plus à la croyance des populations, elle appellerait encore l’attention du penseur et du médecin, ne serait-ce tout d’abord qu’a titre de calamité mémorable. Le supplice en permanence pendant plus de 300 ans, des êtres humains sacrifiés par centaines de mille, c’est quelque chose. Cela place la magie à côté des épidémies les plus meurtrières et des guerres les plus glorieuses. La mission du médecin n’est-elle pas partout et toujours de faire le tableau des souffrances afin d’y chercher un enseignement et quelquefois un remède ! 1 Puis, notre science doit gagner quelques données utiles à ces recherches rétrospectives. Souvenons-nous que la chimie a eu pour début les recherches de la pierre philosophale, et que l’astrologie des devins a préludé à l’astronomie des savants. Quant à la médecine, celle surtout qui s’occupe des maladies nerveuses, elle a feuilleté les vieux grimoires avec un véritable profit.

Et quel spectacle, quel enseignement dans ces erreurs si fortement enracinées, dans ces vérités si lentes à éclore ! Le moyen âge et la renaissance nous paraissent des époques extraordinaires où personne n’était dans son rôle ; ni le magistrat qui instruisait les procès, ni le tribunal qui appliquait un code de sang, ni le médecin qui assistait a la torture pour s’assurer qu’un certain degré de douleur physique n’était pas dépassé ! Que 1’on souffre à le voir là, familièrement à côté du bourreau, traînant sa robe noire pêle-mêle, hideusement, avec la robe rouge du tortionnaire ! Bientôt, du [p. 17] moins, nous aurons à vous montrer de belles compensations. Ah ! quels efforts n’a-t-il pas fallu aux générations qui nous précèdent pour éclairer ce cahos [sic], avant d’atteindre à quelque lumineux sommet. M. le Préfet rappelait l’autre jour la nécessité de ce long et dur labeur de nos pères. Le moyen âge est une époque de transition, de crépuscule ; l’esprit humain y tâtonne et s’égare. Mais il a cherché, du moins, la vérité avec ardeur et bonne foi. Voyons donc ce qui se passait vers le seizième siècle relativement à la sorcellerie.

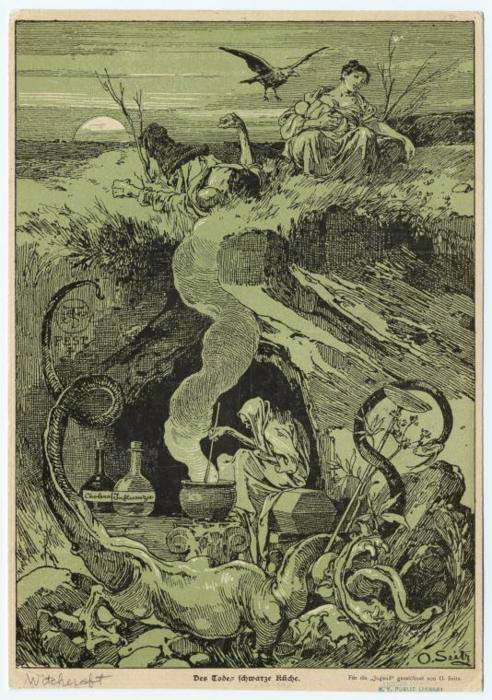

A cette époque, l’humanité qui semble condamnée à traverser toujours quelques périodes malsaines, était en proie à une véritable épidémie d’aliénation mentale. Des populations se laissaient prendre à la magie, aux farfadets, à l’influence surnaturelle de quelques hommes sur tous les autres. Les plus vigoureux esprits n’y résistaient pas. L’illustre médecin Fernel a entassé toutes les inepties en touchant à ce sujet ; et notre Ambroise Paré raconte gravement les exploits d’un sorcier domicilié dans la moëlle épiderme d’un de ses clients. Calculons, d’après de tels exemples, combien ces idées devaient être générales et persistantes. Tout le monde croyait à ces arts chimériques qui se proposent d’éviter les lois immuables du Créateur ; de réaliser les rêves de l’homme enfant : la richesse sans le travail ; le savoir sans l’élude ; les voyages sans le déplacement ; la domination sans le mérite ; le résultat sans l’effort. Tel n’est-il, pas le but de toute sorcellerie !… Mais elle renfermait deux classes distinctes, l’une élevée et l’autre vulgaire, que la poésie ainsi que l’histoire ont su distinguer. Comme exemple de la première, citons le Faust de Goethe, dont on s’occupe tant aujourd’hui : Il est docteur, philosophe, astrologue, ne demandant à Méphistophélès que la révélation du vrai, dont la recherche a fatigué sa patience, sans éteindre son ardeur. Pour type de la seconde, prenons les vieilles femmes barbues que Shakespeare, dans son Macbeth, fait danser et prophétiser autour d’une marmite bouillante, sur la lande déserte. Ces formes, d’ailleurs, dérivent l’une de l’autre. Il [p. 18] est visible que la cuisine des sorciers parodie le laboratoire, et que le chaudron représente les alambics de l’alchimie.

Les représentations de la sorcellerie savante, parmi lesquels on peut citer Albert le Grand (le grand Albert), Bacon, Cardonn, etc., s’accommodaient assez d’une légende qui ajoutait à leur renommée ; d’ailleurs protégés par l’amitié des princes, ils étaient rarement inquiétés. Mais le véritable aliment des procès, c’était la sorcellerie populaire. Ici encore, deux classes sont à établir. Parmi les sorciers, les uns sont actifs, puissants, initiés, possédant la confiance ; les autres passifs, obsédés, sont sous la dépendance des premiers. Au quinzième siècle, tous étaient poursuivis, jugés, brûlés. Bien plus, les animaux étaient compris dans les procès. Une truie fut mise a mort pour ses démérites à Corbeil, en 1466. Dans ces cas, la bête était le bénéfice de l’exécuteur qui la mangeait. Parmi les crimes imputés aux sorciers, les plus faciles a démontrer, les plus fréquents aussi, étaient les maléfices, et on en reconnaissait de bien des sortes. Ainsi, le sorcier faisait naître an moyen d’évocation, des maladies étranges ; il jetait des sorts. Et de là vient, sans doute, la tradition des jettators italiens. — Autres griefs. Il faisait périr le bétail ; causait des famines et des pestes ; suscitait des orages ; et, certainement, présidait à la confection de la grêle. Les sorciers venaient la nuit dans les écuries et mêlaient si bien les crins des chevaux qu’il était impossible d’en défaire les nœuds.

D’après la légende du moyen âge, le sabbat était une fête périodique où sorciers et sorcières se rendaient en foule ; les uns à dos de monstres étranges, les autres à cheval sur le fameux manche a balai ; ceux-ci avec leurs formes naturelles, ceux-là ayant la figure d’animaux. Ils arrivaient des points les plus éloignés, avec la rapidité de l’éclair, « grâce aux propriétés transportatives de leurs oignements. » L’assemblée étant en nombre, le sabbat commençait. Il y avait présentation de nouveaux membres, banquet, chants et danses d’une telle rapidité que les plus forts tombaient épuisés.

Voilà ce qui concernait la sorcellerie active. Quant à l’autre [p. 19] non plus pratiquée mais imposée, nous y trouvons tous les états maladifs sur la nature desquels l’accord est complet aujourd’hui parmi les médecins. Les maux attribués aux sortilèges n’étaient autres que des accès d’éclampsie, de syncope, de somnambulisme ; états qui déroutent toujours les théories médicales, mais dans lesquels noud ne saurions plus voir du surnaturel. Nos prédécesseurs disaient : Maladies des sorciers, comme nous disons : Maladies nerveuses.

La magie rendait ainsi compte de tout, et parvenait particulièrement à expliquer les échecs des remèdes ordinaires. Aussi, un satirique du temps, dirigeant sa verve contre les malheureux médecins, disait plaisamment : le diable a bon dos ! Et combien ces maladies nerveuses, résultat immédiat de l’anémie, devaient être fréquentes, à une époque où il existait tant de misère. Certain délire est le produit immédiat de la diète. Or, presque toujours les femmes, plutôt vieilles que jeunes, étaient poursuivies comme sorcières. Leur alimentation insuffisante et grossière, leur sang profondément altéré, expliquent bien cette préférence.

Pour l’instruction de ces procès de sorcellerie, voici comment on procédait. La rumeur publique faisait planer un soupçon sur quelqu’un. L’inculpée avait regardé un voisin de travers, ct le voisin était tombé malade ; elle avait caressé un enfant, et l’enfant était mort peu après. On l’avait vue dans l’étable un soir, et le lendemain la vache perdait son lait. — Autres signes de sorcellerie : la pâleur d’abord et la faiblesse, si fréquentes, comme nous l’avons vu ; puis la laideur, la pauvreté. Les écus d’or qu’on leur soupçonnait, dont elles se vantaient même, se changeaient, lors de l’enquête si facilement en feuilles sèches. Aujourd’hui, avec quelle facilité nous trouverions, dans les asiles de folles, de ces pauvresses, de ces sorcières d’autrefois, parlant avec le bégaiement de la paralysie générale, de leurs trésors, de leurs palais et de leur puissance ! L’hérédité devenait aussi un indice, et à bon droit, car l’aliénation mentale est la plus transmissible des maladies. Ajoutez encore le goût da la [p. 20] solitude, les bizarreries de caractère, les fréquents changements de résidence, etc.

Une fois la présomption établie, des sbires s’emparaient de l’inculpée el la traînaient devant le juge. Est-elle calme, c’est l’endurcissement dans le mal. Se met-elle à frissonner, à pleurer, signes évidents d’une conscience inquiète. — Alors on essayait d’obtenir l’aveu, car, en des accusations aussi énormes, l’aveu du criminel, c’était l’absolution des juges. Tous les genres de pression étaient donc employés : promesses mensongères, menaces, question ordinaire ct extraordinaire ; on n’épargnait rien. Aussi quels succès !

Tout récemment, dans le Nord, une femme Doize a confessé un parricide dont elle était innocente. C’était un esprit faible, qui avait subi l’ascendant d’un juge instructeur ; on l’avait mise au cachot. Or qu’est-ce qu’un cachot, en France, au dix-neuvième siècle, auprès de ces pourrissoirs où l’on enfermait, non pas des condamnés, des coupables, mais de simples prévenues ! Il est impossible d’en lire la description sans frémir. On interrogeait donc, et quand les réponses laissaient place au doute, il y avait la ressource des épreuves. Peu de chose encore. Cela consistait en quelques jours de jeûne, passés dans le cachot que vous savez ; où l’on conduisait l’accusée à l’entrée de la grande question, avec le chevalet devant les yeux et la maître tout prêt à l’y boucler.

Quant aux détails, je ne veux pas vous faire pénétrer dans cette chambre. Cela est horrible et de nature à troubler les imaginations. Après la torture ou avant, si l’aveu était arraché par la terreur au lieu se l’être par la souffrance, les accusées comparaissaient devant leurs juges. Quelques-unes de ces malheureuses présentaient une insensibilité qui déconcertait tous les bourreaux et que la science a expliquée depuis : — Anesthésie maladive. En opposition avec celles-ci, qui parlaient a peine ct dont l’indifférence paraissait complète, il y en avait d’autres, bruyantes, expansives, fatigantes de loquacité. D’autres encore, le visage en feu, les vêtements [p. 21] en lambeaux, vociféraient à tue-tête. Quelques-unes, enfin, et celle-ci assez nombreuses étaient, désespérées, s’accusant amèrement, allant au devant de la torture et du supplice.

Quoi ! Lorsqu’une sorcière était amenée ainsi devant un tribunal, personne d’était saisi d’indignation à la pensée de la sentence terrible qui allait l’atteindre. Il ne s’est pas trouvé là quelqu’un pour crier aux juges : mais ne voyez-vous pas que cette femme est folle ?

Si, grâce au ciel : au seizième siècle, un homme eut ce courage, et cet homme était médecin. — Il s’appelait Jean Wier.

Permettez-moi d’arrêter un instant votre attention devant cette figure trop peu connue. Wier fait honneur à l’humanité, à la science. Son histoire, d’ailleurs, offre un intérêt assez grand au point de vue des mœurs et des coutumes de son époque.

Ce n’est pas qu’avant lui cette opinion n’ait été hasardée quelquefois. Plusieurs légistes avaient contesté le droit de punir de mort les sortilèges. Des rieurs comme Rabelais, qui était aussi médecin ; des sceptiques comme Montaigne, en avaient plaisanté. Mais toutes ces voix s’éteignaient sans écho. Ce qu’elles murmuraient assez bas, Wier eut l’audace de le crier tout haut, de toute la force de son indignation. Et il ne fallait rien moins pour faire retourner toutes ces têtes de juges. Aussi, s’éleva-t-il contre lui un tollé véritable. On l’accabla d’injures ; on l’appela l’avocat des sorcières, le médecin malhonnête et ignorant ; on l’appela même naturaliste ! Mais le charme « tait rompu : dieu permettait qu’une grande et féconde vérité fût proclamée ; et ici le médecin reprenait ses prérogatives. Voyant ces femmes disloquées par la torture, horriblement mutilées, abruties, il n’en eut peur, ni dégoût, quand le bourreau lui-même n’osait approcher.

Wier n’était pas cependant un prince de la science. Mais son esprit, singulièrement courageux pour l’époque, eut à [p. 22] un haut degré la passion de la justice. Bon sens, bon cœur, voilà son mérite. Et c’est assez, dit son historien, M. Axenfeld, pour mettre une auréole à cette figure de second plan.

Né à Graves-sur-Meuse, d’une famille plébéienne et très honnête, il est mort à un âge avancé. A vingt ans, il se rend à Paris pour étudier la médecine. Reçu docteur, il entreprend plusieurs voyages, visite l’Afrique, où des sorciers tunisiens lui donnent à réfléchir, puis revient dans son pays natal. Là, il vit près du duc Guillaume, seigneur de Clèves et de Berg, l’un des hommes les plus éclairés de son temps. Grâce à cette amitié puissante, qui le protégeait contre ses ennemis, il peut se livrer à ses études et à ses publications, sans crainte d’être inquiété.

Avant d’analyser son œuvre et de faire reconnaître les luttes qu’il eut à soutenir, disons d’abord que Wier avait été l’élève du fameux Cornelius Agrippa ; et, pour mieux apprécier le disciple, permettez-moi de dire quelques mots du maître. La vie de celui-ci n’est qu’une suite d’aventures. Né à Cologne en 1486, il est d’abord professeur de cabale. Bientôt, chassé de France, il passe en Angleterre; puis en Italie. Soldat, il sert dans les armées de Maximilien. Il retourne en France, est attaché en qualité d’astrologue à la cour de Louise de Savoie, mère de François 1er. Mais ayant refusé de faire l’horoscope de la reine, il reçoit son congé. En Allemagne, il devient historiographe de l’Empereur et annonce à Don Carlos, qui fut Charles-Quint, sa nomination à l’empire. Il meurt à Grenoble, vers 1550.

Rabelais a mis en scène ce singulier personnage sous le nom de Herr-tripa, au chapitre 24, livre III, de son Pantagruel. La caricature est d’une ressemblance étonnante et rien n’y manque, ni l’étalage de fausse science divinatoire, ni l’immense érudition, ni la surdité, ni les bésicles, ni même les chagrins de ménage. Agrippa eut une influence considérable sur Jean Wier, qui n’en parle jamais qu’avec respect et reconnaissance.

Wier a publié sur la médecine plusieurs travaux qui ne [p. 23] sont pas sans valeur ; mais son œuvre capitale, celle où il a mis tout ce qu’il avait sur le cœur, d’esprit, de science ; et sans doute son meilleurs latin, c’est celui intitulé : Des prestiges des sorciers. Il contient 700 et quelques pages in-quarto. Je n’ai pas besoin de vous dire que je ne l’ai pas lu. Le temps nous manque absolument en province pour ces recherches patientes et curieuses ; mais je puis du moins en indiquer quelques parties intéressantes.

Ce n’était pas un sceptique et un esprit fort que notre Wier. Dès le début, il expose sa croyance aux sorciers et aux arts magiques. — C(est qu’on ne naît pas impunément au seizième siècle ; et, qu’à moins d’une vigueur d’esprit bien rare, de ces coups d’aile des grands génies qui devancent leur époque, ou ne rejette pas d’un seul effort le joug de la superstition commune. N’admettant pas la sorcellerie et écrivant ce qu’il a écrit, il serait plus illustre comme savant, mais peut-être beaucoup moins comme homme.

Mais il a une théorie de sa façon qui lui permet de concilier, non sans quelques grosses contradictions, son attachement aux superstitions régnantes avec ses aspirations vers le progrès ; sa tête avec son cœur.

Il existe, dit Wier, des enchanteurs à qui un pacte spécial donne le pouvoir surnaturel des maléfices. Ceux-là méritent les plus sévères châtiments. Mais à côté, il y a une foule de personnes, de femmes surtout, qui, loin d’être les complices de ces sorciers, en sont victimes. Pauvres, délaissées, malades, elles subissent l’influence des premiers qui remplissent leur âme d’hallucination et de rêves. — La portée de cette théorie est déjà bien grande. Si elle réserve comme punissable la sorcellerie savante (l’escroquerie, le charlatanisme), elle temps à exempter de toute poursuite l’illusion, l’erreur et la souffrance. Voilà donc une concession faite à la maladie, insuffisante assurément, puisque dans la pensée de l’auteur de la doctrine, il faut en retirer la part du diable. — Mais n’est-ce pas déjà un grand résultat que cette revendication passive par la médecine ! — Aussi [p. 24] Wier quand il ne demande pas l’acquittement, plaide les circonstances. « Avant tout, dit-il sans cesse, laissez-leur la vie sauve ; ne tuez pas, ne torturez pas. » Et il ajoute : « Croyez-vous donc que ces pauvres femmes ne souffrent pas assez ? Ah ! si elles ont été coupables d’imprudence, leur maladie suffira bien à l’expiation. »

Paroles profondément vraies et qui relèvent une observation attentive de la folie triste. Rien n’égale l’effroi et la terreur de ces pauvres malades qui sont troublées jusqu’au fond de la conscience à la pensée de crimes imaginaires. C’est dans la pitié que lui inspirent ces pauvresses que Wier puise l’énergie de son indignation et les invectives dont il accable les tribunaux de sang qui les jugent. — Plus il est attendri, plus il se révolte ; tant d’ineptie et de férocité le met hors de lui ; et, à tout instant, il laisse là ses démonstrations pour lancer quelqu’apostrophe énergique à ces hommes qu’il appelle carnifices : des bouchers.

Grande fut la sensation produite par l’ouvrage de Wier. Elle est attestée par cinq éditions de son œuvre, enlevées en 14 ans, chiffre considérable pour l’époque. Des théologiens, des médecins, parmi les plus estimées, lui adressent des félicitations. Mais les adversaires ne manquèrent pas non plus, ainsi qu’on devait s’y attendre.

Parmi ses antagonistes, aucun ne s’est montré aussi acharné, aussi savant, aussi subtil dans l’attaque qu’un sieur Jean Bodin, procureur du Roi Henri III pour la province de l’Anjou. Ce Jean Bodin, assez célèbre d’ailleurs, est un type de ces hommes instruits, habiles, mais immobiles dans leurs convictions et attardés sur la route du progrès. A ce titre, il mérite quelques coups de crayon ; et, d’ailleurs, les objections qu’il fait à Wier font connaître l’esprit du temps et à la fois les sophismes qui servent si souvent de barrière aux novateurs.

Bodin était au fond une de ces natures comme il en a existé à toutes les époques, bien qu’on n’ait songé que tout récemment à leur imposer un nom de famille. C’était un ancêtre [p. 25] de Joseph Prud’homme, de notre Henri Monnier ; un procureur ferré sur les textes, amoureux de la forme, tout autant que Bridoison, ne transigeant jamais avec les principes et prêt à voir un malhonnête homme en quiconque fait semblant de les discuter. Par dessus tout, prenant la morgue pour le sérieux, la banalité pompeuse pour la profondeur et ne se déridant jamais.

Aussi, il faut voir comme ce grand magistrat philosophe prend en pitié le petit médecin qui se mêle de discuter des choses surnaturelles et comme il le renvoie à ses malades. Dans sa réfutation du livre de Wier, il débute par ce dilemme : « L’ouvrage est d’un homme très-méchant et très-ignorant. »

Or, ajoute-t-il charitablement, Wier n’est pas ignorant. Après ce beau début, pour arriver plus vite à la diffamation, il n’hésite pas à déclarer sorcier lui-même celui qui veut absoudre les sorciers. Et voici comment il le prouve : « Wier est-il, oui ou non, le disciple de ce Cornelius Agrippa ? Est-il vrai que ledit Agrippa possédait un chien noir et que ce chien répondait au nom de Monsieur ? Qu’à la mort du savant, cette affreuse bête a disparu pour ne plus être retrouvée ?

Est-il vrai, enfin, que Wier menait souvent Monsieur en laisse ?… » Ce sont des faits, cela, dit Bodin, et voici leur interprétation. Le chien noir, c’est le diable ; et la laisse, c’est la cordelle de satan, qui l’unissait à Jean Wier lui-même.

A la bonne heure, ceci s’appelle raisonner ! Et les poils s’en dressent en la tête de Bodin, qui ajoute : « Faut-il s’étonner après cela que le petit médecin prenne la défense des sorciers. »

C’est –surtout quand celui-ci plaide la folie qu’il reçoit un démenti formel et catégorique. Et Bodin qui n’admet pas que son adversaire discute juridiction et arrêt, enjambe sans difficulté la barrière pour faire une longue excursion dans le domaine médical. Sachez, dit-il, que l’humeur mélancolique que vous regardez comme un commencement de folie est celle qui tempère toutes les autres et conduit à la sagesse. Et [p. 26] il continue ainsi, profitant des contradictions de la doctrine, plein d’ardeur et de passion.

Tel est le combat livré à l’auteur d’une idée juste, élevée et généreuse, par un homme qui passait pour éclairé à son époque. Jugez du reste. Mais ce qui donne à ce débat un intérêt supérieur à l’objet discuté, c’est qu’il y a là comme un écho du choc violent et grandiose qui retentit au seizième siècle quand l’âpreté des vielles mœurs se trouva face à face avec la tolérance moderne ; lorsque l’ancien monde vint se heurter contre le nouveau.

Malgré l’impression produite par le livre de Wier, les résultats ne furent pas immédiats, et la brèche, vaillamment ouverte, a englouti depuis une foule de penseurs qui, comme Réginald Scot, Balthasar Bekker, Thomasius, Adam Tanner, Spée, ont exposé plus ou moins chèrement l’avance qu’ils avaient prise sur leur époque. Nous voyons, en effet, le fantôme sinistre de la sorcellerie, avec son cortège de martyrs et de bourreaux, reparaître jusqu’en plein dix-huitième siècle. Wier avait pu interrompre la quiétude, jusque là profonde, des brûleurs de sorciers ; il avait obtenu quelqu’adoucissement de peines ; mais le temps n’ »tait pas venu où les yeux seraient complètement ouverts. La science de l’aliénation mentale avait besoin de plusieurs générations de penseurs pour se constituer. Et, cependant la maladie que l’on discutait, que l’on niait encore, il y a moins de cent ans, elle est là visible, palpable, barrant à chaque pas le chemin au juge et au bourreau.

La sorcière à laquelle on reproche de vouer sa fille, dès le berceau, n’est, comme je le disais, qu’une malheureuse folle dont les enfants sont atteints d’aliénation par suite de cette grande loi de l’hérédité maladive. Et lorsque cette adepte ne révèle ses dispositions qu’après 20 ans, on doit reconnaître le caractère de cette affection dans l’innocuité remarquable des enfants à l’endroit de la folie. La science moderne a fait voir que les maladies de l’esprit les plus graves, les plus difficilement curables ne sont pas celles dans [p. 27] lesquelles l’agitation est extrême. La folie, que l’on ne guérit guère, se présente sous la forme de délire partiel, de raisonnement calme, faux, convaincu, logique à sa manière. Il en est de même de ces graves maladies nerveuses, le plus souvent convulsives, qui tiennent de si près à la folie que l’hérédité transforme ces espèces les unes dans les autres. Quand surtout ces maladies se présentent à l’état épidémique ; elles ont un caractère de ténacité véritablement étrange.

Que de curieux détails il y aurait à donner sur l’histoire des épidémies de maladies nerveuses ! Mais limité par le temps, je ne puis que rappeler brièvement trois faits de ce genre qui marqueront d’ailleurs les progrès de la science accomplis à différentes époques.

Vers le milieu du dix-septième siècle, une maladie extraordinaire éclatait dans une maison religieuse de Loudun et se propageait sous l’influence inexpliquée encore, mais incontestable de l’imitation. Des crises convulsives avaient lieu ; on croit à la possession, à la sorcellerie, et le prêtre Urbain Grandier est mis en accusation, malgré les efforts de l’archevêque de Bordeaux, qui cherche à étouffer cette déplorable affaire. L’autorité de Laubardemont prévalut, et le malheureux Grandier fut condamné au feu.

Un siècle plus tard, sous le règne de Louis XV, un spectacle étrange est donné aux Parisiens dans le cimetière de Saint-Médard. Des fervents exaltés, en priant sur la tombe du diacre Pâris, sont pris d’accidents nerveux, d’extases, de syncopes. La foule accourt. Les imaginations impressionnables éprouvent les mêmes symptômes à l’imitation des premiers ; des faits d’insensibilité étonnante sont enregistrés par la science. Mais l’autorité intervient. Une prudente ordonnance fait interdire le cimetière St-Médard, disperser et enfermer les principaux convulsionnaires, et tout rentre dans l’ordre. Voyez le progrès : on enferme, on disperse ; mais du moins on ne brûle plus.

Notre époque a vu aussi se produire des fais analogues. A la vérité, ces sortes d’épidémies sont devenues plus rares [p. 28] depuis que les populations sont moins superstitieuses, bien que l’espèce humaine ait eu dernièrement encore des défaillances, ainsi que je le rappelais en commençant.

En 1848, la maison des détenus du Bon Pasteur d’Amiens vit éclater non seulement parmi les condamnés, mais même parmi les infirmières, des délires de forme bizarre. — A Josselin, on retrouve encore des aboyeuses, des femmes sujettes à des convulsions de la voix. — Enfin, à Morzine, petit village de Savoie, des scènes extraordinaires, se rattachant à la démonomanie, sont observées et racontées par M. le docteur Constans, inspecteur général des aliénés. Envoyé sur les lieux par le ministre, il eut fort à faire pour obtenir la disparition de cette singulière épidémie. M. Constans eut la pensée d’agir par la peur sur l’esprit de ses malades et requit l’intervention de nos soldats. Aussitôt que paraissent les pantalons rouges, les convulsionnaires rentraient dans le calme ; s’éloignaient-ils, la crise se reproduisait. Assurément, notre Jean Wier n’aurait pu appliquer ce traitement aux sorciers du seizième siècle ; mais il a eu la gloire impérissable d’avoir préparé, annoncé les vérités scientifiques, que le temps a consacré depuis. Aimons donc en lui le frère aîné de Pinel qui fit tomber les chaînes des aliénés, que la charité n’avait pas adoptés encore ; le prédécesseur de nos maîtres, Esquirol, Georget, Falret, Baillarger, Calmeil, qui ont disputé à l’échafaud tant de têtes malades, et fait inscrire dans nos codes le droit de l’aliéné à l’assistance.

Peut-être que si son livre avait paru un siècle plus tôt, la plus grande et la plus pure de nos gloires, — une jeune fille inspirée de Dieu, — n’eût pas été brûlée vive, sur la place publique à Rouen, pour crime de sorcellerie.

Cette sorcière là, vous l’avez tous nommée : elle s’appelait Jeanne d’Arc. (Les bravos accompagnent de toutes parts ces dernières paroles de M. le docteur Lemoine).

LAISSER UN COMMENTAIRE