Jules Romains. Aperçu de la psychanalyse. Extrait de « La Nouvelle Revue Français », (Paris), 9e année, n°100, nouvelle série, 1er janvier 1922, pp. 5-20.

Jules Romains. Aperçu de la psychanalyse. Extrait de « La Nouvelle Revue Français », (Paris), 9e année, n°100, nouvelle série, 1er janvier 1922, pp. 5-20.

Jules Romain, pseudonyme de Louis Henri Jean Farigoule est né à Saint-Julien- Chapteuil (Haute-Loire) le 26 août 1885 et mort à Paris le 14 août 1972. Poète et écrivain, agrégé de philosophie, il s’intéressa à la physiologie, en particulier à la vision extra-rétinienne. Auteur polygraphe, ses publications sont innombrables.

Il a au regard de la psychanalyse une approche très partagée, comme on peut le constater dans l’article que nous mettons en ligne. Critique non sans pertinence, son article est loin d’être une mise à mal globale de la psychanalyse et de Freud, comme les contributions de son contemporain Léon Daudet.

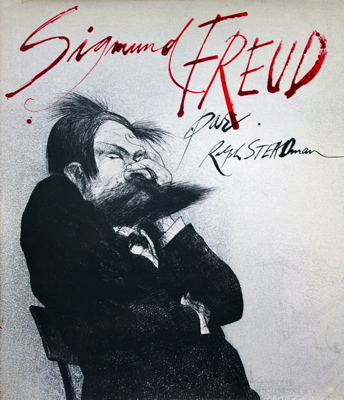

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’ouvrage. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Par souci de clarté et commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été ajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.

[p. 5]

APERÇU DE LA PSYCHANALYSE

Toute la saison dernière, Einstein a été, chez nous furieusement à la mode. Philaminte et Bélise s’en sont donné à cœur joie. Elles ne vous tendaient point l’assiette de petits fours sans vous mettre en demeure de choisir entre la relativité généralisée et la relativité restreinte. Et des gens qui auraient eu beaucoup de peine à définir le carré d’un nombre vous disaient, d’un air désabusé : « Maintenant qu’Einstein a démontré que tout est relatif… »

Cet hiver-ci sera, je le crains, la saison Freud. Les « tendances refoulées » commencent à faire, dans les salons, quelque bruit. Les dames content leur dernier rêve, en caressant l’espoir qu’un interprète audacieux y va découvrir toutes sortes d’abominations. Un auteur dramatique dont je tairai le nom, a déjà — voyant poindre la vogue — trouvé le temps d’écrire et de faire refuser par plusieurs directeurs une ou deux pièces nettement freudiennes. Je lui conseille de les corser un peu et de les offrir d’urgence au Grand-Guignol. Enfin les revues spéciales, après avoir, pendant vingt-cinq ans, omis de constater l’existence de Freud, se donnent le ridicule de le découvrir, de discuter hâtivement ses thèses, ou, ce qui est plus touchant, de les admettre comme la chose la plus naturelle du monde.

La niaiserie de tels engouements ne mériterait pas d’être signalée une fois de plus, s’il n’y avait là qu’un travers de la bonne société. Ces petits accès se renouvellent périodiquement chez nous depuis trois siècles, à la manière des épidémies de grippe ; et cela tient moins sans doute, au [p. 6] tempérament français en particulier qu’aux habitudes de la pensée mondaine de tout temps et de tout pays. Mais les gens du monde ne sont pas seuls en cause. Nos spécialistes, nos savants, nos informateurs qualifiés sont aujourd’hui comme hier beaucoup trop lents à s’apercevoir de ce qui se passe hors de chez nous (1). Les uns pèchent par paresse, d’autres par suffisance, d’autres par mauvaise foi. S’ils avaient la fermeté de « tenir le coup » jusqu’à la fin, leur attitude ne manquerait pas d’une certaine élégance. Le mépris constant des « barbares » et de leurs inventions n’est pas ce qui séduit le moins dans la Grèce ou la, Chine d’autrefois. Mais non. Un beau jour, ils lâchent pied. Ils cèdent à la vogue, comme à une panique. Ils ont ignoré et dédaigné tout le temps qu’il y avait mérite à connaître et à estimer au juste prix. Leur aveuglement cesse soudain sur une sommation de l’opinion commune. L’Institut s’ébranle trois mois après Je sais tout.

La Nouvelle Revue Française, qui ne se pique d’être ni l’un ni l’autre, n’en a pas les obligations. Si elle parle aujourd’hui des travaux de Freud, ce n’est point pour les signaler à ses lecteurs, qu’elle suppose déjà avertis, ni pour faire chorus avec les voix de la mode. Mais il vient de paraître en français la première traduction de Freud qui soit importante (2). Les honnêtes gens qui l’ont lue trouveront légitime qu’on s’occupe ici d’un ouvrage de cette valeur et de cette portée. Ceux qui ne l’ont pas lue penseront avec nous qu’il y aurait de l’affectation à attendre que Freud soit passé de mode pour parler de lui.

*

* *

L’ensemble des travaux de Freud et de son école a été groupé par Freud lui-même autour de la notion et sous [p. 7] la rubrique de psychanalyse. Le mot « psychanalyse » veut dire : analyse du contenu psychique de l’être humain. Il peut sembler un équivalent prétentieux d’« analyse psychologique ». Mais ce dernier terme est devenu beaucoup trop fruste pour désigner quelque chose d’aussi neuf ; en somme, et d’aussi complexe que la psychanalyse, Freud a donc eu pleinement raison de créer, ou d’adopter, une expression neuve, qui est d’ailleurs le moins barbare possible.

En fait, le mot de psychanalyse se trouve aujourd’hui recouvrir, quatre choses solidaires, mais distinctes : une méthode d’investigation propre à déceler le contenu de l’esprit ; une théorie étiologique des névroses ; une thérapeutique des névroses ; enfin une théorie psychologique générale.

*

* *

La psychanalyse, méthode d’investigation, ne se laisse pas aisément mettre en formules. Freud lui-même y réussit mal. Elle ne prend son intérêt, son originalité que dans l’application. Ce n’est pas une mauvaise note. En psychologie au moins, ce ne sont pas les méthodes qui s’exposent le plus brillamment qui sont les plus fécondes. Il y a même des méthodes dont la raison principale est de s’exposer, de fournir la matière d’un cours. Elles n’ont jamais servi à faire une seule découverte. Tout se passe entre l’écrivain et son papier, entre le conférencier et son auditoire. C’est de l’aviation d’appartement.

Je n’ai pas vu travailler les maîtres de la psychanalyse. Mais les rapports qu’ils nous donnent, les allusions même qu’ils font à leurs procédés laissent une impression favorable. Les gens qui ignorent tout de l’expérimentation psychologique — par exemple nombre de professionnels français de la psychologie et de la psychiâtrie — ne peuvent manquer d’être mis en défiance. Tout cela leur semble bien fuyant, bien suspect : Les autres reconnaissent

à plus d’un trait que Freud leur parle d’un pays où il est [p. 8] réellement allé. Nous aurons le temps de faire des réserves, de nous demander à quel point les « trouvailles » freudiennes sont des « découvertes », de protester contre l’esprit aventureux de Freud. Mais ne lui disputons pas, ce singulier mérite. La « matière psychique », il sait ce que c’est. Il l’a touchée, maniée ; il en a le sens. Il a sur elle, moins des mots d’ingénieur que des mots d’ouvrier. Avant de le chicaner, que les ingénieurs aillent donc faire un an d’apprentissage.

L’expérimentation freudienne implique cette idée : l’observation courante nous met en présence d’un aspect psychologique de l’être humain qui est composé ; composé au sens où l’on dit qu’un corps chimique est composé, mais aussi au sens que l’on dit qu’un visage est composé. Il s’agit donc d’une part de dégager des éléments, mais d’autre part de dissoudre une apparence mensongère et de vaincre les forces qui travaillent à la maintenir comme elles travaillèrent à la constituer. L’on voit bien que les deux tâches ne se confondent pas. Un composé chimique ne s’évertue pas à nous tromper sur sa composition. L’homme s’évertue à nous tromper et à se tromper sur lui-même, l’homme tel que l’ont fait les conditions de la vie.

Or l’analyse traditionnelle, a discerné cela beaucoup moins nettement que Freud. Trop souvent, elle accepte le moi tel qu’il se présente. Elle prétend bien dépasser la surface, atteindre les profondeurs cachées ; mais dans nombre de cas, elle se contente de fouiller le détail des apparences. Elle voit, menu, ce qui n’est pas du tout la même chose que de voir profond. Il est clair qu’analyser jusqu’à l’infiniment petit la couche superficielle d’un sol n’équivaut pas à un sondage géologique, fût-il grossier. Lors même qu’elle cherche les dessous, elle se laisse diriger, par les indications voyantes de la surface. Elle ne soupçonne un gisement de fer que si les roches du dessus sont toutes rouillées, un de charbon, que si l’on piétine une poussière noire.

Si la surface d’un sol n’est trompeuse que par accident, [p. 9] celle d’une conscience l’est à la fois par accident et par artifice. D’où tant d’échecs et tant d’illusions de l’analyse traditionnelle. La psychanalyse, ayant de considérer le premier sens où le moi (3) est composé (comme un corps chimique), considère le second (composé comme un visage) et s’y attaque.

Deux voies d’accès à la vérité du moi, deux détours plutôt lui sont offerts.

D’une part, la surveillance que le moi exerce sur lui-même, pour nous dérober ce qui se passe en lui, n’est pas toujours également stricte ni tendue. Il y a des moments et des formes de son activité où le moi laisse faiblir son système de défense, où, sans se livrer avec naïveté, il « se coupe », où ses mensonges — car il continue à mentir paraissent « cousus de fil blanc ». Ainsi dans les actes manqués et dans les rêves. Le type de l’acte manqué, c’est le lapsus. La psychologie traditionnelle, même quand elle se donne pour expérimentale, néglige l’étude du lapsus. Elle n’y voit qu’un « raté » de notre mécanisme, mental ou nerveux, qu’un accident, dépourvu de signification psychologique, dont une science vétilleuse pourrait s’amuser à rechercher les causes, mais qui ne tient pas plus à la vie profonde de l’esprit et ne nous renseigne pas mieux sur elle qu’une faute d’impression, explicable par la distraction ou la maladresse du typographe, ne tient à la pensée de l’auteur et ne nous aide à la pénétrer. La psychanalyse a eu le mérite de former cette hypothèse que le lapsus est « un acte psychique complet ayant son but propre, une manifestation ayant son contenu et sa signification propres ». Plus généralement, l’acte manqué est un acte qui échappe au moi, c’est l’aveu d’une pensée, d’un sentiment, d’un désir secrets, aveu que le moi rattrape au plus vite et dont on est convenu de ne pas faire état dans l’ordinaire de la vie. [p. 10]

Muni de cette hypothèse, le psychanalyste s’attaque aux actes manqués, que ses prédécesseurs lui ont abandonnés comme des scories négligeables, et nous devons reconnaître qu’il y fait quelques découvertes de prix. L’explication psychanalytique des actes manqués est à la fois celle qui réussit le plus souvent et celle qui porte le plus loin. Donc, en bonne règle scientifique, c’est actuellement la meilleure. Voilà un premier résultat.

L’importance des rêves était plus aisée à apercevoir ; les Etudes sur le rêve ont été nombreuses. Pourtant la psychologie ne s’est guère attachée au rêve qu’en lui prêtant les caractères d’une activité de résidu. Vous rêvez catastrophes parce que vous digérez mal, voyage au pôle, parce que votre couverture a glissé. Vous rêvez qu’on vous traîne en justice pour faillite frauduleuse, parce que vous vous êtes surmené la veille dans vos calculs de fin de mois. Explications intéressantes, mais courtes. Le rêve n’y apparaît que comme une suite un peu morbide de l’activité diurne, ou que comme une déformation fantastique d’événements corporels des plus médiocres. Rien à tirer de là quant à l’histoire et à l’avenir de notre moi profond. Souvent même, l’explication se fait à moindres frais encore. On admet que, pendant le sommeil, les courants nerveux circulent dans le cerveau non plus suivant les voies systématiques de l’action, mais suivant les liaisons fortuites que le repos laisse subsister — ou, pour parler un autre langage, que les images s’associent au petit bonheur. La psychanalyse forme l’hypothèse, que le rêve est une activité psychologique complète, ou si l’on veut suffisante, c’est-à-dire qui trouve sa raison d’être en elle-même et qui, comme toute fonction définie de l’être vivant, doit s’expliquer autant par le but qu’elle poursuit que par les causes qui la déterminent. Le rêve constituerait pour nos tendances et pour les forces qui s’y développent une sorte d’issue complémentaire. La vie réelle offre bien à nos tendances une issue, mais étroite, mais contrariée — parfois même barrée [p. 11] sévèrement. Le désir ne s’apaise que dans l’action et n’est inoffensif qu’à ce prix. Le rêve, par les fantômes d’action qu’il suscite, joue l’accomplissement du désir et désarme le désir. Donc, pour ce qui est de la recherche analytique, le rêve complète, corrige ou dément l’image de nous-même que notre vie réelle s’évertue à dessiner. L’interprétation correcte des rêves n’importe pas moins au psychanalyste que n’importait au moraliste d’autrefois qui peignait un « caractère » l’interprétation des actes et des attitudes. Mais si le moi qui rêve se surveille moins que le moi qui parle ou qui agit, il se surveille encore. Il nous présente un visage qui est, à sa façon, composé, qui l’est plus maladroitement, certes, ou pour mieux dire, qui l’est plutôt avec une subtilité capricieuse de sauvage qu’avec une froide maîtrise de civilisé. En particulier, si le rêve « avoue » beaucoup plus souvent que l’action diurne, il ne le fait guère qu’en langage symbolique ; et nous savons quelle ingéniosité l’imagination la plus primitive dépense à créer des symboles. D’où les difficultés et les périls de l’interprétation des rêves. L’hypothèse même du symbole ouvre le champ à toutes les fantaisies de la conjecture. Au XIXe siècle, quelles divagations n’a pas autorisées le symbolisme des mythes ?

Qu’il s’agisse de donner un sens aux actes manqués ou aux rêves, la psychanalyse garde une attitude qui n’est qu’à demi active et qui la rapproche des sciences critiques. Le psychanalyste fait penser au philologue qui cherche le texte véritable derrière les leçons des manuscrits, ou à l’historien qui essaye de rétablir un événement grâce à la confrontation d’un certain nombre de mensonges diplomatiques, d’inscriptions tendancieuses et de témoignages suspects. Le savant n’a pas l’initiative des faits ; il se contente d’en tirer le meilleur parti.

L’autre voie d’investigation psychanalytique se rapproche davantage des méthodes expérimentales. Elle consiste en somme à provoquer des états de détente du moi, à multiplier, par l’intervention de l’art, les moments où le moi se [p. 12] surveille le moins, compose le moins son visage. Une telle intervention se laisse concevoir de bien des manières, et la psychanalyse est à cet égard beaucoup moins audacieuse qu’elle n’en a la renommée. En particulier il semble que Freud, après avoir recueilli de l’école de Charcot et dans cette école même la notion d’hypnose n’en ait fait ensuite que l’usage le plus banal. On a le sentiment qu’il s’est conduit, sur ce point, en disciple timoré, qui recommence le travail du maître avec plus de respect que d’invention et finit par se dégouter d’un instrument de recherche dont il n’a su ni maîtriser l’emploi ni perfectionner le principe. La théorie des régimes de la conscience, née en France, et la technique expérimentale qui s’y rapporte, paraissent en cela plus avancées gue la psychanalyse.

Ce qu’on peut appeler l’expérimentation psychanalytique n’est guère que la mise au point de pratiques courantes comme l’interrogatoire. L’interrogatoire, sans doute reste, entre des mains inexpertes, un outil grossier et de faible rendement. Mené par un gendarme, l’interrogatoire ne sera qu’une alternance mécanique de questions inertes, vides de curiosité, et de réponses platement défensives.

Mené à loisir par un juge d’instruction habile, il se complique et déjà se transforme. Les questions ont alors moins pour objet de provoquer une réponse directe que d’obliger l’esprit du patient à prendre certaines postures qui le découvrent, qui le mettent soudain hors des gardes qu’il a préparées. L’idéal, dans bien des cas, est même de réussir à déclancher un monologue, le plus long possible. Si l’accusé parle une heure de suite et si le juge n’est pas distrait, c’est le juge qui gagne. La vérité est comme « ramenée du fond » par le torrent des paroles. Il se peut qu’elle passe fugitivement et morceau par morceau. Ayez l’agilité de tout saisir. Mais contre l’interrogatoire du juge, le moi se tend de toute sa force. Toutes les résistances de la vie viennent épauler la conscience qui ment. Remplacez le juge par le confesseur. Le moi n’a plus à sauver la carcasse. Il [p. 13] ment encore, par l’effet d’une contraction invétérée, mais il n’y a plus de raison capitale pour qu’il ne cesse pas de mentir. Au contraire l’aveu, l’aveu profond, s’il est sollicité sans brusquerie, procure une détente délicieuse.

Le pouvoir analytique de la confession est limité, d’ordinaire, par les soucis mêmes du confesseur. Le confesseur se préoccupe plus encore du bien des âmes que de leur vérité. Dans l’aveu, il cherche le repentir. Son interrogatoire est orienté vers l’absolution. Enfin il lui arrive de manquer de temps ou d’aptitudes. Le psychanaliste est un confesseur qui se donne tout le loisir nécessaire et qui s’interdit, au moins provisoirement, tout autre souci que celui de connaître. De plus il est guidé par des hypothèses spéculatives, aidé par les diverses notions et habiletés spéciales du psychologue, du physiologiste et du psychiâtre.

Il ne serait donc pas entièrement injuste de prétendre qu’il manque à la méthode d’investigation psychanalytique ce quelque chose de premier, d’irréductible, qui caractérise chacune des grandes méthodes de la science, chacune des grandes techniques de laboratoire et qui, sans doute, en explique la fécondité. Car l’on conçoit très bien qu’avant l’emploi du microscope ou de la coloration chimique des tissus, qu’avant l’emploi du télescope ou celui de la spectroscopie, certaines découvertes aient été impossibles ; et l’on conçoit non moins bien comment l’introduction de ces procédés a rendu les mêmes découvertes inévitables. Or quand il s’agit des résultats de la psychanalyse, on hésite à prononcer le mot de découvertes. A coup sûr, plusieurs d’entre eux sont fort brillants. On se récrie d’admiration. Voici l’analyse d’un cas de jalousie qui éblouit par la virtuosité de l’enquête et qui étonne par les profondeurs qu’elle atteint. L’on pense à Racine, à Stendhal, à Dostoïevsky. L’on se demande si pour la première fois les savants à lunettes ne sont pas allés plus loin que les poètes dans la connaissance du cœur de l’homme. Mais ce n’est pas là ce que la science entend par une découverte. Ordre [p. 14] de faits nouveau et constant ; rapport de faits nouveau et constant ; ou, si l’on veut : nouvelle famille de faits, nouvelle loi des faits ; tels sont les deux aspects de la découverte scientifique. La psychanalyse nous apporte autre chose, que je me garde de dédaigner, que je tâche seulement de délimiter : peut-être un succédané de l’intuition poétique ; plus sûrement encore une connaissance aiguë des faits particuliers, une science de l’individuel. Je sais bien que la théorie des actes manqués et celle de la fonction des rêves peuvent passer pour la formule de rapports généraux. Je n’oublie pas que la psychanalyse comme théorie psychologique générale nous reste à examiner. Mais la généralité à quoi l’on prétend ainsi est plutôt celle des « vues générales » que celle de la découverte scientifique.

Bref, pour nous en tenir au point que nous traitions, la psychanalyse, comme procédé de recherche, a plus d’analogie encore avec les habitudes de l’érudit ou celles du littérateur qu’avec celles du savant. Elle semble relever de l’art, au sens large du mot, plus encore que de la science. Le savoir-faire y a plus de prix que la méthode même. Et ce n’est pas tant de la méthode que semblent naître les trouvailles, que d’une heureuse rencontre entre la richesse occasionnelle de la matière et le talent personnel du chercheur.

*

* *

La psychanalyse, théorie étiologique des névroses, se ramène à l’hypothèse suivante : le symptôme névrotique est comme le rêve, comme l’acte manqué, une issue de secours aux tendances qui ne trouvent pas leur issue dans la vie réelle et normale. La vie de l’homme en société ne lui permet de réaliser qu’un certain nombre de ses désirs, de satisfaire qu’à une partie de ses tendances. La pensée de l’homme en société va plus loin : elle ne s’autorise même pas à prendre une conscience nette de celle de ses tendances naturelles qui se heurtent le plus directement au veto social. D’où deux degrés de refoulement. Si je suis pauvre et [p. 15] si ma condition n’a aucune chance de s’améliorer, il n’est pas criminel mais il est absurde que ma pensée soit occupée d’automobiles et de châteaux ; je chasse tout cela de ma pensée active pour le refouler dans la région des rêveries et celle des rêves nocturnes. Je me donne en rêve les automobiles et les châteaux que la vie s’obstine à me refuser. Mais si je désire le meurtre de mon frère, si je désire une union incestueuse, ce premier refoulement ne suffit pas. Je chasse mon désir plus loin, jusque dans la région de l’inconscient. Mêmes mes rêves nocturnes ne l’accueilleront que déguisé sous une forme symbolique.

Chez l’homme bien constitué, ce double refoulement fonctionne sans trop de peine. Les tendances refoulées se contentent de l’issue régulière que sont le rêve et la rêverie, de l’issue étroite et fortuite qu’est l’acte manqué.

Mais il arrive que le travail incessant de refoulement dépasse les forces du sujet. Le moi garde assez d’énergie pour empêcher la tendance de se satisfaire par l’acte, le meurtre ou l’inceste d’avoir lieu, mais non pour contenir la pression de la tendance avec le succès habituel. La tendance se donne une issue anormale, qui est le symptôme, sorte d’anévrisme psychique. Dans le symptôme, le moi névrosé joue, simule, sous des formes plus ou moins allégoriques, la satisfaction de son désir. La maladie devient un refuge où le moi se dérobe à la tentation en feignant de lui céder.

Théorie d’une profondeur et d’une élégance admirables. Dans quelle mesure est-elle susceptible d’une démonstration ? Par elle-même la matière s’y prête mal. Il faudrait déjà s’être mis d’accord sur la notion de névrose, sur les limites et sur le classement de cette famille d’affections. Les spécialistes n’ont pas l’air d’y réussir. Vues du dehors, leurs définitions et classifications n’inspirent aucune confiance. Celles que propose Freud n’ont guère meilleure mine.

Accordons aux spécialistes les moins suspects de partialité que la théorie freudienne rend compte d’un certain nombre de névroses, échoue à en expliquer beaucoup d’autre [p. 16] et que dans tous-les cas elle laisse subsister la principale inconnue : pourquoi ce qui est rêve ou rêverie chez Pierre devient-il symptôme chez Paul ? Défaut congénital ou acquis de résistance ? C’est un mot. L’explication reste à trouver.

*

* *

La thérapeutique freudienne des névroses découle de la théorie étiologique. C’est l’aspect de la psychanalyse le plus fameux, et qui assura la vogue de la doctrine. Nous n’en dirons qu’un mot.

Puisque la cause du symptôme lui est connue, le psychanalyste peut espérer agir sur elle et supprimer radicalement le symptôme, au lieu de le masquer ou de le dériver comme se contentent de le faire les psychiâtres.

A l’origine de la névrose, il y a le refoulement. Supprimons le refoulement, nous supprimons la névrose. Mais la chose n’est pas si simple. Voici un névrosé dont le mal vient de cc qu’il désire secrètement tuer son père et épouser sa mère (ce que les freudiens appellent galamment l’Œdipe-complexe). On conçoit bien une ordonnance héroïque : « Tuez votre père, puis épousez votre mère » (ce que nous pourrions appeler l’Œdipe-cure). La névrose primitive guérirait du coup. Mais le remède coûte moralement trop cher, et de plus le patient risquerait d’être saisi par une névrose de remords, d’un pronostic encore plus sombre que la première.

La psychanalyse ne peut donc recourir à ce traitement direct que dans les cas où la libération de la tendance ne menace pas trop gravement la morale, ni la société ; par exemple lorsqu’une éducation puritaine a détourné le sujet des jouissances les plus légitimes. Néanmoins, certaines ordonnances psychanalytiques ont fait scandale, dit-on. Circonstance qui ne prouve rien ni pour ni contre Freud.

Dans les autres cas, le traitement s’appuie sur la vertu curative des idées « claires et distinctes ». Si l’on préfère, [p. 17] le traitement ne supprime que le refoulement du second degré (de la conscience à l’inconscient), pour laisser subsister le refoulement du premier degré (de l’acte à la tendance) dont le moi, fût-il affaibli, reste capable.

La psychanalyse, traitement, use de la psychanalyse, méthode de recherche. Le malade est appelé à prendre conscience progressivement de l’origine et de la signification de ses symptômes. Il assiste, il participe à l’enquête dont son moi est l’objet. Il est guéri, quand la tendance coupable est venue tout entière se déployer sous la lumière de la conscience. Il est guéri quand il sait.

Ce qu’il y a là-dedans de socratique et aussi de stoïcien (vertu curative de la définition, traitement des fantômes intérieurs) n’est pas pour déplaire. La psychanalyse reprend de vieilles traditions de sagesse. L’expérience millénaire de la confession chrétienne et de son pouvoir de purgation psychique y ajoute encore de l’autorité.

Que cette thérapeutique puisse obtenir des succès décisifs et durables, tout ce que nous savons de la vie de l’esprit nous incline à l’admettre. Mais les échecs, les succès précaires ne sont-ils pas plus nombreux ? C’est une question de statistique, plus facile à poser qu’à résoudre. La constitution névropathique, quand elle est bien établie chez un individu, ne se ri-t-elle pas de ce traitement qui reste en somme local et circonstanciel ? Ne produit-elle pas, avec une déplorable fécondité, des pousses toujours nouvelles de symptômes ? Voilà ce que je n’ai aucune qualité pour trancher, mais que nos spécialistes feront bien de débattre avec honnêteté d’esprit, sous peine de rester de vingt ans en arrière sur leurs confrères d’Europe.

*

* *

La psychanalyse, théorie psychologique générale, a des ambitions trop vastes pour que nous songions même à les exposer dans les limites de cet article. C’est d’ailleurs là que commencent les aventures. C’est là aussi que les [p. 18] essayistes de tout poil, les informateurs et déformateurs de tout rang trouveront l’aliment le plus facile. Je m’en voudrais de rogner leur part.

Nous avons fait assez d’éloges à Freud pour nous permettre une remarque qu’il peut à la rigueur prendre encore pour un éloge. Quand on le lit, il arrive qu’on pense à Darwin ; il arrive aussi qu’on pense à Spencer et même à René Quinton. Je veux dire qu’entre deux idées de savant, il n’hésite pas à jeter une de ces « vues brillantes » qui témoignent, à coup sûr, d’une grande activité de pensée, qu’on a envie de déclarer « géniales », mais qu’on ne range pas ensuite dans le même coin de l’esprit que la bonne monnaie scientifique. Ce sont valeurs fiduciaires, liées au sort de la banque d’émission,

Je sais tout comme un autre apprécier ce qu’a de piquant, d’excitant, l’idée que l’angoisse, banale ou névrotique, a pour origine chez l’homme l’impression d’étouffement qu’éprouve le nouveau-né sortant du ventre de sa mère. Loin de railler, je dis même que c’est une grande idée, une admirable intuition de poète. Je l’imagine très bien ramassée dans un verset de Tête d’Or. Mais je suis gêné qu’on fonde là-dessus toute une théorie, presque toute une clinique de la névrose d’angoisse, et cette confusion des genres, qui se répète vingt fois, finit par me choquer.

Elle m’inquiète aussi quant à la solidité de la théorie générale. La réduction de l’activité psychique à la libido, le pansexualisme, ont-ils été dictés à Freud par l’expérience ? Ne sont-ce pas plutôt des « vues brillantes », que l’expérience est par elle-même hors d’état de vérifier ? des « dadas » philosophiques qu’il serait plus loyal de présenter comme tels ?

La thèse est simple. Toute notre activité psychique, normale ou anormale, se ramène au jeu des tendances ; et toutes les tendances se ramènent, en fin d’analyse, à la tendance sexuelle, ou libido. La tendance sexuelle ne se confond pas avec l’impulsion génitale, car elle n’est pas liée [p. 19] comme celle-ci à la fonction des organes reproducteurs. Il faut entendre en somme par libido l’appétit général de l’être vivant pour la jouissance charnelle. Tous ses organes, au moins dans le principe, sont capables de la lui procurer. Mais pourquoi considérer comme sexuelle une tendance de cette généralité ? Pour deux raisons, l’une d’ordre logique, l’autre de chronologie. Si nous cherchons ce qu’il y a de commun et d’essentiel à toutes les formes du plaisir de la chair, c’est dans la jouissance spécialement sexuelle que nous le trouvons au plus haut point de concentration et de pureté. En d’autres termes un plaisir de la chair est plaisir par ce qu’il a de commun avec le plaisir dit sexuel. Le langage en témoigne ; lorsqu’on parle des « jouissances de la chair », des « plaisirs du corps », sans spécifier, on reconnaît si bien le caractère éminent du plaisir sexuel qu’en fait on n’a voulu désigner que lui. La seconde raison est que, dans le développement de l’individu, la libido d’abord diffuse se ramasse peu à peu, se condense, au point de ne déborder qu’à peine, chez l’adulte normal, les limites de l’activité spécialement sexuelle et la fonction des organes génitaux.

La théorie freudienne des perversions sexuelles n’est pas la conclusion la moins ingénieuse qui se tire de ces principes. Toute perversion sexuelle provient d’un arrêt de développement de la libido ; car dans toute perversion de ce genre la libido déborde avec excès la fonction proprement génitale, ne réussit pas à s’y condenser ou même ne réussit pas à s’y rattacher. Tous les pervertis sont frappés d’infantilisme psychique. Ce sont de « grands enfants ». Leurs pratiques « monstrueuses », leurs états passionnels, si odieux à l’adulte normal, ne font que perpétuer ou que retrouver les émotions troubles et les jeux secrets de l’âge si mal appelé « innocent ». Ici Freud porte à la fameuse « pureté de l’enfance » un coup dont je crains fort qu’elle ne se relève jamais. Car il n’a pas pour lui que l’appareil de sa théorie. L’expérience est incontestablement de son côté. Vérité déplaisante ? peut-être ; dangereuse ? je ne le [p. 20] pense pas. Les grandes époques, les époques d’affirmation sereine, de civilisation bien construite, ont toutes cherché l’idéal de l’homme dans l’adulte normal. Ce sont les époques inquiètes et menteuses qui ont feint d’adorer chez l’enfant le meilleur de l’homme. « Ces anges ! « dit Tartufe.

Mais les fonctions supérieures de la vie humaine, qu’en fait-on ? Freud admet, après bien d’autres, une sublimation des tendances. Et s’il ne célèbre pas comme il convient le miracle de la société, il en aperçoit du moins les plus visibles effets. Chez l’homme social, la libido, traquée, se métamorphose. Elle nourrit, de son ardeur animale, les magnifiques travaux de l’esprit.

Et c’est ainsi que la doctrine freudienne, si occupée du moi, si favorable, dans son principe ou dans son apparence, à l’exaspération de la conscience individuelle et à un renouveau de l’individualisme, pourrait bien en fin de compte apporter sa pierre à la déification du groupe humain. De l’animal au dieu. Freud a travaillé sur l’animal. Il n’a pas travaillé pour lui.

*

* *

Dans les pages qui précèdent, je me suis contenté d’exposer, et sommairement. Quand il m’est arrivé de faire une critique, je ne l’ai pas poussée à fond. Je n’ai pas cherché davantage à montrer tout ce que Freud doit à d’autres, tout ce que la psychanalyse donne volontiers pour des nouveautés prodigieuses, mais qui n’est que l’appropriation, la mise au point ou la mise en système de connaissances depuis longtemps acquises. Le meilleur moyen d’apercevoir l’originalité d’une doctrine, c’est de commencer par l’admettre. La meilleure condition pour juger, c’est d’avoir compris. Nous autres Français, nous avons, en l’espèce, mille raisons de résister à l’engouement et de garder notre calme ; mais nous n’aurions aucune excuse de ne pas comprendre.

JULES ROMAINS

NOTES

(1) Et chez nous aussi, pourrais-je ajouter ; mais je veux être aimable, et c’est affaiblir les reproches que de les accumuler.

(2) Introduction à la Psychanalyse. Trad. S. Jankélévitch (Payot).

(3) Le lecteur voudra bien, admettre, pour la commodité du discours, que nous prenions ici les termes de moi, conscience, esprit… comme synonymes. Il s’agit, dans tous les cas, du contenu psychologique de l’être humain, à tous les degrés de conscience et de personnalité.

LAISSER UN COMMENTAIRE