Pierre Quercy. La sensation, l’image et l’hallucination chez Taine. Article paru dans la revue « Année psychologique », (Paris), volume 26, 1925, pp. 117-150.

Pierre Quercy. La sensation, l’image et l’hallucination chez Taine. Article paru dans la revue « Année psychologique », (Paris), volume 26, 1925, pp. 117-150.

Pierre Quercy (1886-1949). Psychiatre. – Docteur en philosophie et en médecine (Paris, 1925). – Il a été chargé de cours à la Faculté des lettres de Rennes. – Il s’est spécialisé dans l’étude des hallucinations et à soutenu sa thèse sur la question (voir ci-dessous). Nous avons retenu de ses publications :

— Remarques sur le Traité des passions de Descartes. Article paru dans le « Journal de psychologie normale et pathologique », (Paris), 1924, pp. 670-693. [en ligne sur notre site]

— Le diagnostic radiographique précoce du mal de Pott sous-occipital chez l’enfant

Paris : Amédée Legrand, 1925.

— La sensation, l’image et l’hallucination chez Taine. Article parut dans la revue « Année psychologique », (Paris), volume 26, 1925, pp. 117-150. [en ligne sur notre site]

— L’hallucination. Tome I. Philosophes. Théorie de la perception, de l’image et de l’hallucination chez Spinoza, Leibniz, Bergson. – Mystiques. Sainte-Thérèse : ses misères, sa perception de Dieu, ses visions. – Tome II. Etudes clinique. La foi de l’halluciné. L’hallucination dans la perception. L’illusion des amputés, l’audition colorée, les images consécutives. L’hallucination pure. Chez le normal : L’Eidétisme. L’hallucination morbide. Neurologie de l’hallucination visuelle. Esthésie du rêve. Onirisme toxi-infectieux. Le Peyolt. L’hallucination auditive verbale. L’impulsion verbale. L’hallucination psychique. LA négation de l’hallucination. Osiphile et Noéphème. Paris, Félix Alcan, 1930. 2 vol. in-8°, (4 ffnch., XXVII p., 381 pp). + (2 ffnch., 559 p.). Dans la « Bibliothèque de Philosophie Contemporaine ».

— Sur un mécanisme des visions mystiques. Article parut dans la revue des « Annales médico-psychologiques », (Paris), XVe série, 93e année, tome deuxième, 1935, pp. 546-555. [en ligne sur notre site]

— Les hallucinations. Paris, Félix Alcan, 1936. 1 vol. 12/19, ffnch., 178 p. 1 fnch. Dans la « Nouvelle encyclopédie philosophique ».

— Hôpital psychiatrique autonome de Château-Picon, Bordeaux. Rapport médical

Édition : Bordeaux, impr. G. Frayssé, 1938.

— Hopital psychiatrique autonome de Chateau-Picon, Bordeaux. Rapport médical pour l’année 1940,… [Par le Dr Perrens, le Dr. Gardes et le Dr. Quercy.]

Bordeaux, impr. de G. Frayssé , 1941.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original. – Nous avons rectifié les erreurs de numérotation des notes. – Par commodité nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription des articles originaux établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 117]

MÉMOIRES ORIGINAUX

VII

LA SENSATION, L’IMAGE ET L’HALLUCINATION

CHEZ TAINE

Par P. QUERCY

Si je ne me trompe, on n’est pas très certain que l’hallucination, ce vaste et fécond phénomène, existe. On a établi, je crois, que le comportement hallucinatoire tout entier peut se réaliser sans hallucinations (1); on a pu dire que « l’halluciné » le plus catégorique et le plus conséquent nous trompe, quand il dit « entendre » des voix (2 ;; on a soutenu que les intoxiqués, dans le plein épanouissement de leur délire onirique, ne sont pas hallucinés (3) ; l’hypothèse de travail où toutes les hallucinations ne sont que des interprétations, se fait enfin de plus en plus audacieuse (4), mais nul ne sait si le démembrement de l’hallucination aboutira à sa disparition totale et, pour le moment, tout psychiâtre pourrait aisément présenter des hallucinés irréductibles.

Taine a montré mieux que personne ce que l’hallucination doit être, ce qui semble prouver son existence et quel est son immense rôle. Il n’est donc pas inutile, au moment où l’hallucination est menacée, de relire l’œuvre de son apôtre. [p. 118]

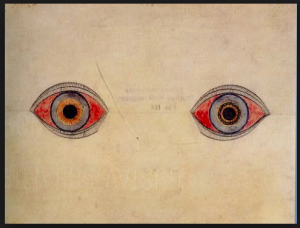

L’hallucination dont il va être ici question est une perception faite de sensations sans objet, survenant dans le silence des sens, quand les centres perceptifs sont excités « du dedans » par les souvenirs. — Cette « définition » est naturellement susceptible de modifications et d’abandon, mais elle est encore défendable. Des faits tels que les images consécutives nous ont habitués à distinguer la sensation de son objet ; l’inactivité des sens n’est sans doute qu’une limite, mais le silence nocturne et des oreilles qui ne bourdonnent pas, un écran de papier gris devant des yeux sans phosphènes, constituent pour les images auditives et visuelles un « fond » acceptable et il serait actuellement excessif d’en faire l’équivalent d’un objet, d’exiger sa suppression et de n’accepter l’hallucination qu’à ce prix ; les centres dits perceptifs ne sont niés par personne et l’on n’a pu encore se passer de territoires corticaux dont l’activité réponde à la sensation et le silence aux cécités et surdités ; on est enfin obligé d’admettre que si les centres sensitifs peuvent recréer la sensation en l’absence de l’objet, il faut quel que chose pour les ébranler, esprits animaux, empreintes, clichés, fiches, souvenirs purs… — A l’heure actuelle, ce serait vouloir tout embrouiller qu’ajouter ou substituer à ces éléments de définition les notions d’automatisme, de fragmentation de la personnalité, de synthèse mentale imparfaite, de non-appropriation au moi et autres acrobaties verbales. Nous verrons que Taine ne les ignore pas.

Quelle est donc, pour un contemporain de philosophies telles que, par exemple, le Bergsonisme (5) et pour des observateurs malveillants des gens qu’on dit hallucinés, la physionomie de la théorie des réducteurs ?

D’après Taine, si on se mêle d’étudier scientifiquement l’intelligence, il faut commencer par se débarrasser d’une foule de préjugés vieux comme la philosophie, d’une merveilleuse vitalité, congénitaux peut-être : croyance en des substances, en des formes, affirmations rebattues où il est dit que le tout conditionne les parties, que la cause contient son effet, que le supérieur seul peut expliquer l’inférieur, préjugés du moi, préjugés de facultés dont sensations, souvenirs, jugements, seraient les actes. Il n’y a pas de substances, de formes, de facultés, il n’y a que des faits. [p. 119]

Qu’on les analyse et, de décomposition en décomposition, on aboutira, tant pour l’univers mental que pour l’univers matériel, à un élément ultime, unique, dont tout le reste est 1’œuvre. — On se saisira de l’élément psychologique, la « sensation élémentaire », partout identique à elle-même, et il suffira de faire varier convenablement le nombre, les groupements et les successions de ses exemplaires, pour, avec elle seule, reconstruire la vie psychologique entière, dans sa diversité.

On disait : jamais des éléments ne feront un organisme, jamais des parties ne feront un tout, jamais l’inférieur n’expliquera le supérieur, jamais des effets ne seront plus riches que leurs causes, jamais on ne se passera réellement de la substance et de la forme. — Pour un Taine, tout cela n’est que rêverie ; dès qu’on a l’élément et qu’on sait l’associer à lui-même, on obtient tout.

Mais l’élément n’est pas un atome et n’est pas immuable. L’élément est un phénomène, un changement, un mouvement ; c’est même un mouvement pur (6) et, quand les éléments se groupent pour se dépasser, ils se transforment (7), chacun devant ce qu’il est à l’action de tous les autres. Ils n’ont rien de l’immutabilité atomique, ils sont changeants et, dans leurs édifices, le tout conditionne les parties. Une chose, un moi par exemple, n’est pas une somme, mais un tout et, mieux encore, la réalité est continue ; c’est notre esprit, probablement guidé par les besoins de la vie, qui la décompose en choses et la découpe en tranches arbitraires (8) ; c’est parce qu’il faut vivre, répète Taine à son tour, c’est pour vivre (9) et non pour philosopher, que nous prenons de l’univers qui nous baigne la conscience mensongère et morcelée que l’on sait.

Dans ses lointains, la pensée de Taine s’écarte donc de l’atomisme pour rejoindre, dans le passé et dans l’avenir, des doctrines qu’on aime à dire plus compréhensives; mais, dans la pratique, il faut en rabattre et tout va se passer comme si les exigences scientifiques avaient refoulé Taine dans l’atomisme le plus strict : sa continuité n’est que contiguïté (10), il n’y a rien au-dessus de la sensation et si, dans leurs groupements, les éléments se modifient et se dépassent, c’est par une nécessité [p. 120] naturelle qu’il n’y a pas lieu de scruter ; l’œuvre scientifique est achevée le jour où elle aboutit, par exemple, à des affirmations comme celles-ci :

Une image, livrée à son évolution spontanée, a tous les caractères d’une sensation, c’est une hallucination, une sensation endogène.

Quand une sensation endogène entre en conflit avec une sensation exogène, provoquée par un objet, elle passe à l’état d’image et perd ses caractères sensoriels.

Quand on a obtenu des lois de ce genre, tout est dit et la réduction des images est aussi connue qu’elle peut l’être.

*

* *

Pour trouver l’élément psychique, quelle méthode suivre ? L’introspection est faible, à courte vue et, dans les rares occasions où elle peut jouer, elle ne porte guère que sur une grisaille de faits extrêmement compliqués. Il faut, à tout prix, trouver des faits typiques, simples et gros. C’est la pathologie mentale qui les fournira et Taine n’hésite pas à écrire sans réserves : « Plus un fait est bizarre, plus il est instructif (11) », ou, « les aliénistes n’ont qu’à écrire sous la dictée de leurs malades pour nous fournir sur le mécanisme de notre pensée tout ce qui nous manque et telle grosse question métaphysique y trouvera sa solution (12) ».

Les espoirs de Taine ont été déçus et on pourrait soutenir que la psychiâtrie a surtout apporté à la psychologie normale la matière d’infinis bavardages, caricature de la fécondité. Pourquoi cet avortement partiel ? Parce que les observations écrites des aliénistes ne sont pas les faits cliniques eux-mêmes. Le psychiâtre est le plus alourdi de théories des observateurs et des médecins. Si, comme le veut Taine, l’aliéniste écrit sous la dictée du malade, le malade parle sous la dictée de l’aliéniste et le prétendu fait clinique est le fruit d’un ménage à trois où la maladie est sacrifiée à la métaphysique du malade et aux idées préconçues du médecin, sans parler de la traduction verbale à deux degrés qu’ont subi les états morbides du sujet en passant de sa conscience aux articles de l’observateur.

Taine n’a pas eu conscience de ces difficultés et ne paraît [p. 121] même pas avoir vu que les psychiâtres de son temps vivaient déjà des théories qu’il allait formuler. Voici, par exemple, comment Lélut, en 1836, définissait l’hallucination : « …Le délire pourrait être ramené… à la transformation des. Idées en sensations… Les idées s’altèrent dans leur nature ; elles en changent ; elles prennent un tel caractère de vivacité qu’elles deviennent de véritables sensations… Cela arrive sans que rien agisse sur les organes des sens et sans qu’ils soient aucunement altérés… A l’état pathologique comme à l’état normal… c’est toujours le cerveau qui sent ; c’est lui qui voit, qui entend, chez les hallucinés aveugles ou sourds ; qui perçoit la douleur dans une jambe amputée depuis des années ; qui voit, entend, flaire, goûte, palpe dans les rêves, quand tous les sens sont fermés ou dorment, et que les agents extérieurs dorment

également autour d’eux… Les hallucinations ne peuvent, sous aucun rapport, être appelées des erreurs de sensation, ou, mieux, être attribuées à la perversion de l’action des sens, puisque, chez les hallucinés, rien n’agit sur ces derniers, qui, d’un autre côté, ne sont pas malades, à l’opposé de ce qui peut avoir lieu dans les illusions. Les hallucinations sont des perceptions, internes comme toutes les perceptions imaginables, mais rapportées, à tort, à l’action des objets extérieurs sur les sens ; ou, si l’on veut encore, ce sont des transformations spontanées de la pensée en sensations le plus souvent externes (13). »

L’énorme discussion de 1855-56 à la Société médico-psychologique

(14) est toute soufflée de déclarations de ce genre et montre que Taine n’avait pas besoin de solliciter les observations de ses auteurs pour en tirer sa propre conception.

Est-ce à dire qu’il ait mal choisi dans l’arsenal clinique de son temps ? Eût-il pu, avec un sens clinique plus avisé, éviter d’encombrer son œuvre d’une multitude de petits romans ? Peut-on lui reprocher une documentation arriérée ? Peut-on lui en vouloir enfin de citations inexactes et tendancieuses ?

Je ne le crois pas. — Il a pétri avec les rapidités d’un grand esprit une masse énorme de textes, et s’il n’a pas indéfiniment vérifié ses fiches, ses guillemets, ses indications de noms, de titres, de pages et de dates, il n’a jamais faussé la physionomie que leurs auteurs avaient entendu donner à ses documents.

— Voici un exemple entre cent. Parlant des hallucinations, [p. 122] fugitives, de la création artistique, il cite une lettre de Flaubert (15) où celui-ci parle du terrible goût d’arsenic qu’il avait dans la bouche en décrivant l’empoisonnement d’Emma Bovary, et ce texte vient naturellement appuyer la théorie de l’image-sensation (16). Or, si on se reporte à la lettre de Flaubert, on voit qu’elle a une suite : « N’assimilez pas la vision de l’artiste à celle de l’homme vraiment halluciné. » Taine, qui n’a pas cité cette phrase, a-t-il donc, pour le plus grand bien de la théorie de l’image-sensation, supprimé cette grave restriction ? Pas du tout ; quelques centaines de pages plus loin, on trouve, très exactement citée, toute la fin de la lettre, on constate l’accord parfait des deux grands écrivains (17).

Peut-on s’étonner de l’intempérante consommation que fait « L’Intelligence » d’états hypnotiques, de dédoublements de la personnalité, d’hallucinations hystérique ? Du temps de Taine, nulle autorité médicale ne contestait la valeur de ces documents et les observateurs, les multipliant à l’envi, renchérissant les uns sur les autres, sollicitaient les malades à qui mieux mieux. Pourquoi Taine aurait-il refusé de faire confiance à des cliniciens dévots de la plus pure religion du phénomène ? On avait accepté que Lélut fît du démon de Socrate une hallucination et de Socrate un aliéné ; pourquoi douter des conclusions d’observations prises sur des malades vivants, que tout le monde pouvait voir, qui n’avaient rien de figures littéraires (18) et qui étalaient, proclamaient leurs hallucinations ?

Taine, un moment clinicien, a une autre largeur de compas que la plupart des observateurs qu’il cite et on peut le voir ranger parmi les hallucinations psychiques un fait de Brière de Boismont dont celui-ci faisait une hallucination tout court (19). Qui est aujourd’hui sensible aux excès des Freudiens se rend compte de ce que pouvait être la mystique de l’hallucination à l’époque de Taine et trouvera qu’il a été modéré dans le choix et l’usage des documents dont on le submergeait.

Il a tout lu et tout utilisé. Dans son ouvrage, où l’hallucination sensorielle est l’organisme central, où il faut que l’hallucination soit une sensation et une sensation sans objet, il y a [p. 123] place pour l’hallucination psychique et l’illusion. Il connait bien les travaux de Baillarger (20), il sait que certains sujets, au moment même où ils ont leurs visions et leurs voix, déclarent ne les voir ni ne les entendre ; et s’il ne se rend pas compte que l’hallucination psychique fait brèche dans sa théorie, du moins ne la dissimule-t-il pas. Il sait que certaines « visions » célestes sont dues à de vulgaires nuages convenablement interprétés (21) ; et, dans sa théorie du rêve, flux d’hallucinations libérées par le silence des sens, il y a un coin pour les rêves dus à la concordance des images du rêveur avec les quelques sensations qu’il peut encore éprouver (22). Ailleurs, quand il soutient la thèse de l’homogénéité fonctionnelle du cerveau, il cite tous les faits de localisation cérébrale connus de son temps et nomme Broca, Charcot, Fritsch et Hitzig, Ferrier (23). Pouvait-il aller plus loin et prendre nettement parti pour les localisateurs quand Flourens, Vulpian, ses légitimes autorités, le retenaient ?

Fidèle produit de sa race, de son milieu et de son temps, représentant éminent d’une époque scientifique, Taine a manié mieux que personne les documents qu’on lui tendait; et si beaucoup des prétendus faits qu’il a interprétés ont vieilli, nous verrons qu’un bon nombre garde toute sa valeur.

*

* *

Bonne ou mauvaise, en tout cas aussi bien appliquée par Taine que par tout autre psychiâtre de son temps, la méthode clinique va lui permettre d’aborder un quadruple travail.

Réduire les faits psychiques supérieurs à des images.

Montrer que les images ne sont pas autre chose que des sensations.

Réduire l’infinie variété des sensations concrètes à une sensation élémentaire unique.

Montrer enfin les conditions physiques de l’élément psychique et le rôle du cerveau dans l’histoire de la sensation et de l’image.

Cette analyse terminée, il devra, avec l’élément obtenu, reconstruire l’édifice mental et nous nous en tiendrons naturellement aux deux premiers étages : la perception et la représentation. [p. 124]

*

* *

Dans le chapitre où Taine s’efforce de réduire les idées générales à des images, il se rappelle clairement, pour l’oublier trop souvent par la suite, que la sensation n’est pas l’unique élément psychique et qu’il y en a au moins un autre, l’impulsion. L’élément moteur, qu’il négligera malheureusement dans l’étude de la perception, de l’image et de l’hallucination, est au premier plan de son analyse des idées générales et de leur réduction à des images.

On sait, ou l’on croit, que toute perception suscite en nous une réaction motrice appropriée, un écho moteur, une esquisse motrice ; et ce serait la conscience de nos réactions motrices à nos perceptions qui nous les feraient « reconnaître », nous les rendraient familières (24). — Chez Taine, la vue d’un être sous ses divers aspects, la vue des individus d’une même espèce sollicite en nous une tendance motrice commune. Une image est « un ébranlement en même temps qu’une lumière » (25) et chacune a une ou plusieurs petites tendances pour effet. Une de ces tendances correspond à certains caractères communs, se dégage et aboutit à un acte expressif. Le jour où cet acte est un mot ou l’équivalent, d’un mot, et quand il exprime bien la tendance commune qu’éveillent les images individuelles, nous disons que nous avons une idée générale. Notre expérience psychologique directe ne nous livre jamais que des images particulières mais, grâce aux tendances motrices identiques provoquées par divers individus, nous finissons par saisir ce qu’il y a de commun entre eux.

Les chapitres sur la réduction de toute la vie psychologique supérieure à des images ne nous intéressent pas immédiatement et je n’y ai insisté un instant que pour souligner le rôle que Taine sait parfois donner aux éléments moteurs en psychologie. On les retrouvera à propos de l’actualisation des souvenirs.

I

Soit donc toute vie psychique réduite aux images. Il faut maintenant montrer que ces images ne sont que des sensations. [p. 125]

Nous sommes tentés de prendre la perception pour un acte simple de l’esprit et le souvenir pour un autre acte simple, original, « irréductible, mystérieux, merveilleux, ineffable (26) ». Rien de plus faux ; de surabondantes preuves vont le montrer.

Un moment, au début du fondamental chapitre sur la nature et les réducteurs de l’image, Taine semble hésiter avant de lâcher le grand mot. Quand nous nous souvenons, dit-il, les sensations se renouvellent en nous ou à peu près, c’est une demi-résurrection, ce qui était hier sensation est aujourd’hui impression analogue, ce sont des états semblables à la sensation. Plus loin, quand on se remémore une mélodie, on peut « oser » dire qu’on la sent « presque» ; le chef d’orchestre retrouve les sons « comme » dans son oreille, « comme » dans un écho et, dit enfin Taine avec Brière de Boismont, les représentations mentales sont visibles pour nous, extérieures, devant nous, dans la direction des rayons visuels, mais vaporeuses et d’une autre nature que la sensation (27).

Taine répète « différence de nature », il sait qu’on peut prétendre à des visions célestes quand on ne fait qu’interpréter la forme d’un nuage, il n’ignore pas qu’on peut se croire créateur d’un rêve plein de lumières et de flammes alors qu’on a épilogué sur le rat de cave promené par une infirmière, il n’oublie pas d’accorder une notable importance aux hallucinations psychiques, mais, autour de ces rares îlots coulera, d’un bout à l’autre de l’ouvrage, le grand courant de la théorie des images-sensations, des hallucinations-sensations sans objets et des perceptions-hallucinations vraies. La « différence de nature » un instant entrevue, ne reparaîtra plus ; à la fin du chapitre où Taine vient de la nommer, nous verrons que l’image a « la même nature » (28) que la sensation et, dès les premiers pas, toutes réticences balayées, s’inscrit une des premières expressions de l’idée fondamentale : « on peut affirmer avec certitude que l’événement interne qui se produit en nous quand nos sens et notre cerveau reçoivent une impression du dehors, se reproduit en nous sans impression du dehors (29) », quand nous avons une image. [p. 126]

Sur quels faits se fonde cette affirmation ? L’introspection suffit déjà à révéler, dans nos images de la veille, une poussière· d’hallucinations évanescentes et, chez certains peintres, chez les sujets habitués au calcul mental, chez les joueurs d’échec prodiges, l’image se charge de plus en plus de caractères sensoriels. Quand une sensation vient de passer, son image consécutive nous montre à l’évidence que nous pouvons avoir d’un objet absent une sensation indiscutée ; quand enfin une sensation est imminente, son image lui « équivaut (30) » ; la saveur espérée, la douleur redoutée, ont les mêmes effets que la sensation actuelle. Dans tous ces cas, l’image peut avoir même netteté, même richesse, même énergie, même persistance, mêmes suites que la sensation.

Ce n’est là qu’une escarmouche et rien de décisif ne pourrait résulter de ces affirmations ou des objections qui s’imposent. Les peintres, Taine le dira lui-même, n’identifient en rien leurs perceptions et leurs souvenirs les plus vifs ; les enfants qui lisent mentalement leur leçon disent fort bien que c’est « en esprit » et qu’ils ne voient devant eux que le dos d’un camarade ou les gravures du mur et non, visible et absente, la page du livre ; les joueurs d’échec de Taine, repris par Binet et par Bergson (31), n’ont pas maintenu leurs affirmations et leur représentation du jeu serait plus cinétique que visuelle ; les images consécutives ont leurs caractères et leurs lois à part et on n’en peut rien tirer touchant la question qui nous occupe ; les images des sensations espérées et redoutées enfin, tout en ayant les mêmes suites affectives et motrices que leurs sensations, semblent bien n’en être que les « équivalents ».

Peu importe ; sans attendre davantage, Taine donne une première expression de sa deuxième idée : toute image normale passe par deux phases, une phase sensorielle où, sensation, elle est prise pour telle, une phase de réduction où elle est reconnue pour « intérieure ». Ces deux phases, ce redressement d’une illusion, se retrouvent dans toutes les images mais, d’ordinaire, la première est si rapide, si brève, si près d’être instantanée, que nous ne pouvons l’isoler et l’observer. Elle n’en existe pas moins et, dans cette connaissance en apparence immédiate de l’image comme image se réalise en réalité le complexe travail de la correction d’une erreur. [p. 127]

Comment la corrige-t-on ? Comment l’image, d’abord prise pour une sensation, est-elle reconnue comme image ? Taine le dit immédiatement et personne ne l’ignore, c’est par le choc antagoniste de la sensation réelle (32).

La preuve va se trouver dans les faits où la sensation antagoniste est supprimée ou retardée. Dans tous ces cas, on verra l’image devenir hallucination, sensation. Si donc l’absence de la sensation antagoniste permet à l’image de s’hypertrophier en sensation, l’image réduite doit sa réduction à la présence de la sensation antagoniste.

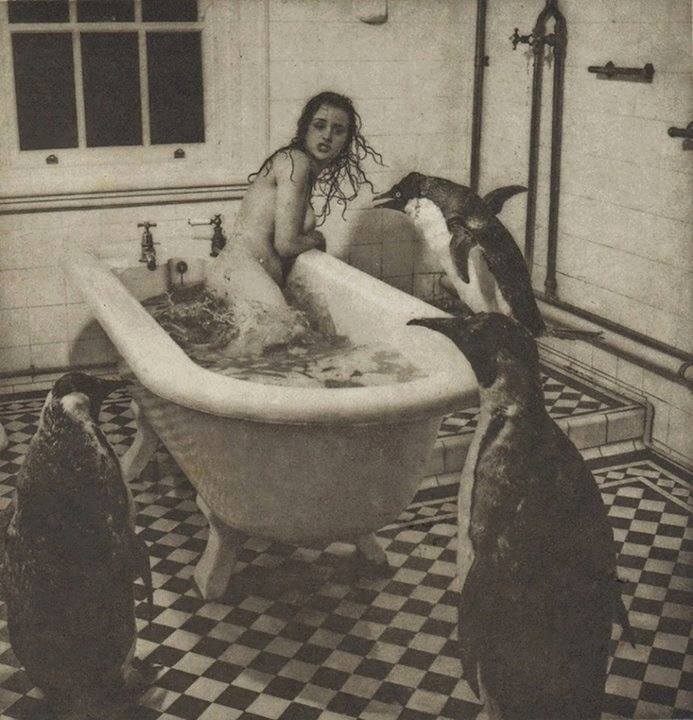

Les hallucinations hypnagogiques fournissent le cas type. Dans la rêverie, le début du sommeil, les sensations s’effacent peu à peu, cessent d’être remarquées, s’éteignent, disparaissent, sont annulées, anéanties ; corrélativement, les images font un triple gain, elles deviennent intenses, absorbantes et indépendantes (33) et, au terme du progrès, le rêveur n’a plus conscience d’être un créateur d’images, il est spectateur ou auditeur, récepteur passif (34).

Qu’il se réveille au lieu de s’endormir et ce sera la contre-épreuve : les sensations reprennent peu à peu leur empire, les images retombent dans leur faiblesse, les concessions mutuelles de leur vie sociale (35), leur dépendance.

Voilà, au ralenti, ce qui se passe normalement : l’image est une sensation ; livrée à elle-même, elle est extérieure et située ; mais, par le conflit d’une sensation contradictoire et plus forte, elle subit un amoindrissement, une restriction, une correction ; elle est réduite. Il suffit de la négation que lui oppose une sensation actuelle pour la vider, pour la déloger (36) pour faire d’un objet coloré et d’un son quelque chose d’invisible, de muet et d’interne qui leur équivaut.

A l’état de veille aussi, l’image échappe volontiers au contrôle de ces réducteurs et constitue l’hallucination proprement dite, dans toute sa force et avec toutes ses suites : le suicide, le meurtre. Un fantôme avance le long d’un mur ; l’image d’un fantôme, plus puissante que son réducteur, — le papier peint du mur —, l’efface sous elle et le laisse reparaître derrière elle, après chacun de ses pas ; et quand le médecin se jette [p. 128] entre le malade et son fantôme, il suffira que le thérapeute soit trop petit pour que la tête du spectre grimace au-dessus de la sienne (37).

Laissons ces faits limites sans reprocher à Taine de n’avoir pas vu qu’ils étaient le fruit de la collaboration du patient et de son questionneur, celui-là finissant par prodiguer à celui-ci les réponses sollicitées. Sans aller jusqu’à circonscrire le conflit entre une image particulière et une sensation particulière : le réducteur spécial, on peut concéder à Taine quelques mérites. Il a bien vu que le meilleur moyen de lutter contre une hallucination est de lui opposer les objets de perceptions saines et que la lumière et la parole sont les meilleurs remèdes symptomatiques de l’onirisme ; il a surtout correctement insisté sur ce fait que les images prises dans la synthèse du moi ne sont pas hallucinatoires, tandis que la puissance onirique et anti-réductrice est le fait des images spontanées, isolées, anarchiques, automatiques (38).

On voit ainsi que la réduction a deux armes. D’abord, pour que l’image soit reconnue comme interne, il faut qu’elle subisse le contre-poids d’une sensation antagoniste ; il faut aussi qu’elle se coordonne ou se subordonne à l’ensemble des souvenirs et des jugements acquis par expérience. Quand l’image annule le réducteur spécial, on a une hallucination consciente ; que les réducteurs généraux soient annulés à leur tour et on aura le délire hallucinatoire. L’automatisme tout puissant a neutralisé le réducteur spécial et désagrégé le système des réducteurs logiques.

Telle est une partie de la théorie à laquelle Taine était fatalement conduit par l’étude successive de la veille, de la création artistique, de la rêverie et du rêve, des hallucinations « volontaires », des hallucinés normaux, des délirants ; et un important détail montre combien ses déductions devaient le convaincre de leur véracité : elles lui permettaient de réussir dans la tâche, aujourd’hui impossible, de maintenir et d’expliquer la différence entre l’hallucination et l’illusion.

L’hallucination profite de la défaillance du réducteur spécial, le supprime et prend sa place ; mais elle rentre dans le rang quand on réussit à fortifier le réducteur. Dans l’illusion, [p. 129] au contraire, la situation est renversée. Tout à l’heure, en plein rêve par exemple, l’anéantissement des sensations, leur disparition dans la coulisse, permettait à l’hallucination de s’épanouir ; ici, c’est une sensation qui assure, en restant en scène, les progrès hallucinatoires d’une image. Dans l’illusion, les sensations ne sont plus les réducteurs de l’image, elles en sont les excitateurs, et loin d’avoir à fortifier les sensations, les réducteurs, le thérapeute doit les écarter, supprimer les excitateurs, faire le silence, fermer les yeux du malade. L’illusion est l’inverse de l’hallucination.

Au total, toute image est une force automatique et tend à l’hallucination. Si elle reste image, c’est uniquement grâce à la dépendance mutuelle des images entre elles et vis à vis des sensations ; elles s’arrêtent, se réduisent, se tiraillent, se poussent, se répriment et l’équilibre est fait de ces incompatibilités, de ces conflits incessants, de ces redressements perpétuels. Dès que cette tension faiblit sur un point, telle image atteint son développement complet et se change (39) en hallucination ; et le sommeil est un repos parce qu’il est un relâchement (40).

L’esprit, selon la formule fameuse et abhorrée, est un polypier de sensations qui doivent ce qu’elles sont à leur mutuelle dépendance et à rien de plus. Si la colonie se défait, l’image, cette sensation voilée, redevient pleinement sensorielle, étant déjà sensation et, à quelque point de vue qu’on la considère, coïncidant avec la sensation (41). Elle fournit aux mêmes combinaisons intellectuelles, elle provoque les mêmes mouvements et les mêmes émotions, elle peut acquérir la même richesse, la même énergie ; livrée à elle-même, enfin rien ne la distingue plus d’un objet extérieur.

Entre la sensation et l’image considérées chacune de son côté, isolée, il n’y a qu’une différence extrinsèque, l’image pouvant être appelée une sensation endogène, et la sensation proprement dite une sensation exogène. Sensations endogènes et sensations exogènes interagissent les unes sur les autres et la réaction aboutit normalement, pour la sensation endogène, à la transformation qui lui enlève son intériorité, la vide de son contenu sensoriel, en fait une image ; et ce phénomène n’a pas d’autres [p. 130] conditions scientifiquement accessibles que la mise en présence d’états psychologiques antagonistes.

*

* *

Taine, dans son édification d’une philosophie quantitative, ne peut demeurer passif devant l’infinie diversité des sensations. Toute vie psychique se réduit à la sensation, mais les qualités de celle-ci paraissent innombrables. Ne peut-on pousser l’analyse plus loin ?

On le peut et l’exemple de la psychologie des sensations auditives est encourageant. Il est définitivement évident que les sensations sonores sont plus ou moins intenses, sans qu’il y ait là autre chose qu’une différence de quantité. Il en est exactement de même pour les hauteurs et la sensation la plus haute est celle qui renferme le plus de maximas de sensations élémentaires dans le même temps. Le timbre lui-même a entièrement cédé aux mesures du physicien et on l’obtient en adjoignant à la sensation fondamentale un plus ou moins grand nombre de sensations subsidiaires plus ou moins hautes.

Taine sait bien que, sauf pour les sons très graves et quelques timbres, la conscience ne soupçonne pas ces sensations élémentaires. Il reconnaît que l’élément sensoriel simple et unique de la sensation concrète est inconscient. Peu lui importe ; conscient ou non, l’élément psychique est une sensation, et les sensations concrètes, dans leur apparente variété, ne sont que des totaux d’atomes sonores qui n’ont ni intensité, ni hauteur, ni timbre.

Il faut aller chercher ces atomes très loin, dans un inconscient à la deuxième puissance, car les vibrations des notes graves sont graves ; et Taine le sait si bien qu’il disloque la vibration sonore elle-même en une quasi-infinité de sensations sonores élémentaires, deux fois inconscientes.

Il poursuit imperturbablement sa route et, même quand il parle des timbres (43), il ne doute pas un instant d’avoir raison de ne trouver dans la pittoresque sensation consciente rien d’autre que le total des éléments trouvés par le physicien. Des sensations qualitativement différentes et irréductibles (44) pour la conscience ne diffèrent en réalité que par le nombre et l’ordre de sensations élémentaires identiques.

Taine espère enfin qu’on fera pour tous les sens ce qu’on a réussi pour 1’ouïe. En optique physiologique, le noir n’est pas une sensation (45) et, au-dessous des trois sensations fondamentales, on trouvera l’unique atome psychique de couleur. L’olfaction et le goût subiront le même traitement. On réduira toutes les sensations viscérales, musculaires, thermiques, douloureuses, à un élément tactile unique. On fera bien mieux enfin, on fondra les cinq éléments sensitifs en un dernier élément plus lointain et unique, la sensation élémentaire ultime, sorte d’électron psychique inconscient (46). [p. 131]

II

Amené quelquefois, malgré lui, à parler de l’image comme si une différence de nature la séparait de la sensation, Taine a donc imaginé ceci : à sa naissance, l’image a toutes les plénitudes de la sensation ; mais aussitôt, au choc des sensations antagonistes, elle recule, se dépouille, se vide, se cloître, sensation encore, mais diminuée à un tel degré que tout se passe comme si une différence de nature la tenait écartée du monde des sensations exogènes.

Ce flottement du plus élaboré des systèmes où l’on a voulu, d’Aristote à Bergson, identifier l’image à la sensation, ne s’atténuera pas dans sa partie neurologique, qu’il faut maintenant aborder.

La première tâche de Taine physiologiste est d’établir, contre des philosophies passées ou éventuelles, que la sensation n’est pas dans l’objet, mais dans le cerveau. L’événement physique extérieur, la vibration éthérée par exemple, n’est visiblement que la condition accessoire et lointaine de la sensation (47). Ce qui la fait, ce serait plutôt le nerf sensoriel. Pourvu qu’il vibre selon son mode propre, son énergie spécifique, la sensation correspondante s’éveille. Que le nerf optique soit excité par de la lumière ou par un son, une sensation lumineuse s’ensuit. La cause directe de la sensation, c’est le mouvement du nerf. Peu importe l’événement du dehors ; en droit, on peut s’en passer. Le système nerveux, empire dans un empire, peut être conçu comme existant isolément. Pourvu que l’action nerveuse se produise comme à l’ordinaire, le monde extérieur pourra être anéanti, nous aurons encore les mêmes perceptions (48). Les preuves surabondent : images consécutives, sensations subjectives, phosphènes, formillements [sic] du petit doigt par compression du cubital au coude, illusions des amputés, douleurs périphériques dans les affections centrales. La sensation peut être reconstituée, impérieusement extérieure, vivante et objective comme au premier jour, par la seule activité automatique et autonome du système nerveux et il n’est pas absurde de croire qu’il aurait pu la faire à lui tout seul, la première fois.

Mais, si la sensation· peut se passer d’objet, est-ce bien le nerf [p. 132] qui la cause ? Non. Il n’est qu’un conducteur indifférent et, — à défaut de la fameuse expérience de la queue de rat, qui ne signifie rien de ce que croyait Taine (49) — les rêves et les hallucinations, qui exigent l’inaction et le silence des sens (50), prouvent que c’est au delà des surfaces sensorielles et des nerfs qu’il faut chercher la source des sensations ; et Taine aurait pu ajouter à ses évidences les hallucinations des aveugles par destruction du nerf et des bandelettes optiques.

La condition nécessaire et suffisante de la sensation est donc dans les centres ; que la sensation soit avec ou sans objet, cela ne change rien à la question.

A quoi pouvons-nous nous attendre maintenant ? Les auteurs actuel qui, à la suite d’Aristote et de Descartes, identifient l’image à la sensation, installent leurs conditions neurologiques dans un même centre cérébral. Quand un Bergson, par exemple, après avoir séparé radicalement la perception pure du souvenir pur, identifie perception concrète et souvenir actuel, il ne manque pas d’admettre que sensations visuelles et souvenirs visuels répondent à la même activité des mêmes éléments du même centre ; les mêmes « cordes » vibrantes sont actionnées, s’il y a sensation, du dehors, et, s’il y a image, du dedans (51). Cependant, dans un des travaux qui se publient sans cesse en Allemagne, sur « Empfindung und Vorstellung », Stumpf qui se refuse à comprendre qu’on puisse voir dans l’image autre chose qu’une sensation, estime ne pouvoir les identifier qu’à la condition de les localiser dans des centres différents (52).

Telle est, précisément, la position de Taine, il identifie la sensation et l’image, puis il les localise dans des centres… « antagonistes ».

L’interprétation de certaines expériences de Vulpian, de Flourens et de Longet lui ayant fait loger la sensation dans la protubérance, l’image dispose de l’écorce. Dans la protubérance a lieu l’action qui éveille la sensation, dans l’écorce a lieu l’action « exactement semblable (53) » qui éveille l’image.

Quels sont ses territoires corticaux ? [p. 133]

Taine avait ici une admirable occasion d’élargir la théorie naissante des localisations cérébrales et de supposer une série de centres imaginatifs, celui-ci pour les images optiques, celui-là pour les images acoustiques… Il n’en fait rien.

Il croit aux localisations motrices (54), il ne pense pas à des localisations sensitives. A ce point de vue, l’écorce est pour lui homogène et exerce partout les mêmes fonctions (55). Des faits expérimentaux et de nombreux blessés lui font croire que d’énormes masses de matière cérébrale peuvent être arrachées, ici, là ou ailleurs, sans que sensations, images ou intelligence souffrent (56). Ce qu’entraînent des délabrements de plus en plus vastes, c’est un assoupissement progressif et général ; toutes les activités deviennent parallèlement plus fatigables et on n’observe pas de déficit spécialisé. Si la lésion est suffisante, toutes les fonctions cessent à la fois ; si elle se répare, toutes reparaissent ensemble (57). Ce que provoque une lésion de plus en plus étendue, ce n’est pas une mutilation fonctionnelle, quelque chose comme la perte de la mémoire visuelle, par exemple, c’est une chute générale de tension.

*

* *

Dès lors, quelle idée se faire de l’équivalent cortical des images ?

Le cerveau est un polypier dont tous les éléments ont les mêmes fonctions ; chacun d’eux peut occasionner toutes les images, en n’importe quel point de l’écorce peuvent se réaliser les conditions de n’importe quel élément de la mémoire (58).

Cela semble entraîner qu’il est vain d’attribuer à telle image telle trace cérébrale, déterminée et stable : l’élément cortical qui vient de prendre la forme correspondante à une image va vibrer tout à l’heure pour une autre et il n’y a pas place dans le cerveau pour des clichés de souvenirs.

S’ils se conservent, et ils se conservent tous (59), sous quel aspect neurologique est-ce donc ?

Les éléments corticaux sont « similaires et mutuellement [p. 134] excitables (60) », et, dès que l’équivalent neurologique d’une sensation, ayant franchi la protubérance, arrive dans l’écorce, c’est pour se propager d’élément en élément, laisser celui qu’il vient de traverser libre pour une nouvelle image, s’enfoncer de plus en plus dans les profondeurs de la substance grise et les coulisses de la conscience (61).

Taine, qui mettait toute réalité matérielle dans le mouvement, aurait donc tenté d’éviter l’accumulation de souvenirs endormis dans l’écorce sous forme de « plis », « d’empreintes », de « clichés » ou de « fiches » et aurait réussi à formuler une théorie dynamique de la conservation du passé, à assurer la permanence indéfinie de tous les souvenirs sans imposer à la vie de tissus quasi-fluides et en perpétuel remaniement l’incompréhensible fixation de je ne sais quelle photographie des sensations.

Que Taine ait cru ou non que le souvenir cortical échapperait à la critique en fuyant de neurone en neurone, il n’a pas osé indéfiniment prolonger cette course, il s’est résigné à arrêter, amortir et fixer le souvenir dans un élément cortical plus ou moins reculé sous la forme aujourd’hui détestée, mais inévitable d’un cliché (62). Parti d’une théorie anti-localisatrice et dynamique de la physiologie des souvenirs, Taine finit, pour laisser quelque chose du souvenir dans le cerveau, dans une théorie statique de la mémoire.

De neurone en neurone et d’amortissement en amortissement, les doubles corticaux des souvenirs s’éteignent donc quelque part, laissant, sous le nom de cliché, une modification de structure ou une prédisposition à vibrer selon telle ou telle figure, à favoriser tel ou tel système de mouvements cérébraux.

Les images ainsi représentées dans l’écorce sont inconscientes ; quand s’éveillent-elles ?

Au début de son ouvrage, Taine a proposé une théorie motrice des idées générales ; il va esquisser une théorie motrice de la mémoire et montrer que c’est grâce à son activité motrice que le sujet se souvient.

Taine, si anti-localisateur qu’il fût quand il s’agissait des [p. 135] images, n’ignorait ni ne dédaignait les localisations motrices qu’on découvrait près de lui. Il admet l’affectation du pied de la troisième frontale au langage oral ; il veut bien qu’une lésion limitée de cette région entraîne ce qu’on appellera une aphasie motrice et qu’il faille des lésions plus étendues pour déterminer de l’amnésie visuelle ou auditive (63) ; il sait que les trois méthodes clinique, physiologique et micrographique s’accordent à ranger autour du Rolando des centres moteurs correspondant à tel ou tel segment de nos membres (64).

Il s’agit d’utiliser ces connaissances pour s’expliquer comment les souvenirs s’éveillent, comment, tombés dans les clichés de l’inconscient, ils reviennent à la lumière. Dans un coin de l’écorce où a subsisté on ne sait quelle prédisposition, les mouvements qui correspondirent jadis à l’image retrouvent leur forme, leur orientation, leurs embranchements, et cheminent, de neurone à neurone. — A quel moment, à quel point se place le parfait retour de l’image à la conscience ? Lorsque, dit Taine, le courant nerveux qui porte l’image à sa façon, s’abouche dans un courant moteur. Pour que l’image, d’abord naissante, s’actualise pleinement, il faut une action, au moins esquissée et c’est au moment où se réalisent dans l’écorce les conditions préliminaires de cette action que l’image quitte tout à fait l’inconscient (65).

Nous avons vu Taine, anti-localisateur, adopter par force les localisations motrices, mais ne pas penser aux localisations mnémoniques ; il a esquissé une théorie cinétique du souvenir, mais a fini, comme tout le monde, par localiser quelque chose d’indispensable au réveil éventuel de l’image dans des empreintes renouvelées des Grecs ; il vient de formuler une théorie motrice du retour des souvenirs à la conscience ; il va enfin passer à deux pas d’une doctrine où le cerveau ne serait, en aucune façon, le conservateur des souvenirs.

A quoi sert, en effet, le système nerveux ? A faire des réflexes, et le courant qui va de la racine postérieure à la racine motrice, même quand il passe par les relais corticaux, ne porte jamais que des actions réflexes. Les relais de la voie sensitivomotrice, les corticaux comme les autres, peuvent bien compliquer les réflexes ou leur ajouter la force de leurs explosions cellulaires, ils ne changent pas leur nature ; la cellule n’est [p. 136] qu’un magasin de force et tout son emploi consiste à multiplier l’impulsion qu’elle transmet à un nerf moteur (66).

Mais si le cerveau ne sert qu’à conduire, orienter, renforcer des réflexes, les souvenirs vont-ils se perpétuer dans quelque inconscient psychologique pour ne reparaître à la conscience que si les nécessités de l’action naissante justifient leur présence ?

Nullement. A peine Taine a-t-il fait du cerveau une machine

à réflexes et rien de plus, qu’il tourne le dos à l’horizon qui s’ouvre, se rétracte et accorde à la cellule corticale « par surcroît » (67), la puissance de faire des sensations.

*

* *

Ayant espéré qu’on réduirait un jour toute vie psychique à un élément infinitisémal [sic] et unique, la sensation élémentaire, génératrice de l’infinie variété des sensations conscientes, il compte bien qu’on cherchera l’événement, le mouvement élémentaire correspondant à l’unité psychique; mais, là, nous n’avons pas à le suivre. Une remarque cependant sur son dernier rêve. Il vient de concevoir que le double infini psychique et matériel pourrait bien être l’œuvre de deux inconnues seulement : une sensation et un mouvement. Cela fait deux éléments. C’est trop d’un et le seul moyen de combler le vertigineux intervalle entre l’événement neurologique et l’événement moral est de supprimer l’un des deux.

Il n’est pas nécessaire de répéter que, dans l’idéalisme de Taine. Punique réalité, spirituelle, nous est connue par deux voies psychologiques, tantôt directement, par « la conscience « tout court, tantôt indirectement, par la conscience sensorielle, d’où l’illusion dualiste (68). — Il faut, ici, se rappeler surtout que la réduction de toute réalité à l’esprit, à la sensation élémentaire, infinitésimale, inconsciente, virtuelle et psychique, exige la suppression de l’unique apparence matérielle, le mouvement, mouvement sans mobile, mouvement pur. Le mouvement en effet « n’est pas hétérogène à la sensation (69) » et peut s’y réduire.

Pour faire de lui un état psychologique, que faut-il ? Taine laisse à d’autres la tâche de rendre au mouvement en marche vers la sensation l’hétérogénéité qualitative et l’indivisibilité ; il préfère croire, au contraire, que le mouvement n’est qu’une suite continue de sensations infiniment simplifiées et n’est qu’une forme rudimentaire des événements moraux, une sensation vidée, réduite. à de « purs événements », dépouillée de toute qualité, uniquement faite d’ordre et de succession dans le temps, retournée à l’homogénéité mathématique, évaporée en fumée algébrique. [p. 137]

Cette profession de foi et ces procédés d’idéalisme n’étaient pas inutiles au penseur pour qui l’image est une sensation et la sensation n’a pas d’objet (70).

III

Rappelons quelques-unes des notions acquises jusqu’ici :

La sensation a ses conditions nécessaires et suffisantes dans le cerveau, l’absence de l’objet ne lui enlève rien.

L’image est une sensation, rien d’essentiel ne les différencie.

La sensation et l’image ont des centres cérébraux distincts.

Un intérêt vital nous oblige à distinguer nos images de nos sensations.

Normalement, quand une image et une sensation sont antagonistes, l’image est « réduite », se transforme et apparaît à la conscience comme image.

Parfois, au contraire, l’image, animée d’un puissant automatisme, réduit la sensation, l’annule et reste hallucination.

Ces affirmations vont nous aider à résumer quelques-unes des conceptions ultimes de Taine touchant l’hallucination, la perception et l’image.

L’HALLUCINATION. On a vu que c’est une image non réduite, c’est-à-dire laissée en possession de ses caractères sensoriels et capable d’annuler les sensations qui devraient la réduire. En d’autres termes, il y a des sensations entièrement endogènes et ces sensations peuvent se substituer intégralement à des objets réels, entièrement inaperçus. Dans l’exemple favori de Taine (71), l’halluciné voit une tête de mort et la projette sur un fauteuil rouge. De ce fauteuil rouge, qu’il fixe, il ne voit rien, même s’il le sait là et s’efforce de le voir. La sensation endogène de la tête de mort est toute puissante, et le fauteuil rouge, présent, mais invisible, ne peut répondre à sa propre image.

Empruntons à la vie quotidienne un exemple d’hallucination « à la Taine », celui qu’on appelle d’ordinaire l’illusion du correcteur.

Soit le texte « la femme saisit son miroir ». Nous lisons « miroir ». Que s’est-il passé ? — Pour Taine, l’image de ce miroir, [p. 138] cette sensation endogène, cette hallucination, est entrée en conflit avec l’objet et l’a purement et simplement annulé. « N » n’est pas restée là pour se soumettre à une interprétation ou à une illusion qui en ferait une « R », « N » a été anéantie, n’a pas dépassé le plan rétinien, n’a pas exercé la moindre action sur la conscience ; l’hallucination n’a rien trouvé devant elle et s’est épanouie dans un intervalle vide, sur un fond homogène et nu. — Si, au contraire, « N » réussit à prendre pied dans la conscience, « R » n’est plus qu’une image, intérieure et vide.

Trois détails surtout méritent ici une mention : l’hallucination est entièrement endogène, la perception des objets frappés par l’hallucination est annulée, quand la sensation endogène se fait image ou quand l’image se fait hallucination il y a une transformation.

L’hallucination est-elle tout à fait endogène, parfaitement dépouillée d’éléments exogènes, pure, intégrale ? La matière d’une vision ou d’un rêve est-elle purement « interne » ? Les psychologues du rêve, les psychiâtres et les neurologistes ont répondu tour à tour Oui ou Non à cette question sans rien apporter de décisif. Pour Taine, qui ne croyait pas discutables les hallucinations visuelles et auditives des aveugles et des sourds, le doute n’était pas permis et il eût soigneusement mis en appendice à son livre les hallucinations visuelles et l’anosognosie des aveugles par destruction des deux centres visuels.

L’hallucination s’accompagne-t-elle de l’annulation des objets sur lesquels elle est projetée ?? Est-elle, comme nous l’avons dit plus haut, l’inverse de l’illusion ? — Il est remarquable que l’observation des hallucinés n’ait encore rien donné de précis ou de convaincant sur ce point, mais il y a, dans cet ordre d’idées, des faits de la vie quotidienne qu’on ne retient peut-être pas assez. Ce sont ce qu’on pourrait appeler les illusions négatives.

On sait, la chose est banale, que nous pouvons ne pas voir un objet « qui nous crève les yeux ». Mais c’est quelquefois vrai d’un objet que nous cherchons, et que nous cherchons précisément où il est, ou à peu près. Nous sommes tout à son image, nos yeux errent sur la table où il s’étale et nous ne le voyons pas, même quand il est en plein champ visuel, sinon en pleine macula.

En voici un exemple, entre dix. Deux porte-plumes sont debout sur la margelle d’un encrier, à quatre centimètres l’un de l’autre, l’un, maigre et d’un vert fané, l’autre, gros et brun [p. 139] rouge. C’est ce dernier que je cherche; je ne me rappelle. Pas où je l’ai laissé et mes yeux vont et viennent sur la table. Ils parcourent l’encrier, j’y enregistre mollement la présence de l’autre porte-plume, celui qui ne m’intéresse pas, et j’abandonne la recherché de l’objet désiré. Mais je lève soudain les yeux et je le vois, là, à cinq degrés environ de l’autre ; tous deux sont pratiquement distincts à la fois, quel que soit celui que je fixe, et la grosse tige brun-rouge, que cherchaient mes yeux et qui résistait à ma vision, s’était trouvée au moins une fois en plein champ visuel, sinon fixée.

— Quoi qu’il en soit de l’illusion négative, il faut retenir les caractères actuellement les plus frappants de l’hallucination de Taine : elle est pure, elle est intégralement endogène, elle est mortelle aux perceptions exogènes qu’elle touche.

Reste la transformation par laquelle se fait ou se défait l’hallucination, venant de l’image ou y retournant.

Il n’y a pas d’atomes spirituels et les « éléments » que nous découpons dans la continuité des phénomènes profitent de leurs interactions, de leurs conflits pour se transformer : l’image, réduite par la sensation antagoniste, se vide et s’intériorise, mais, dès que la répression faiblit, par un développement spontané, elle se fait hallucination.

On ne doit d’ailleurs pas demander au psychologue d’aller plus loin dans l’intimité de ce progrès ou de cette régression ; tout est dit, nous l’avons noté, quand on a établi que, de la sensation à l’image, il y a une sorte de mutation, de transfiguration sur place d’un être psychologique.

Mais la neurologie de l’hallucination montre que Taine, ici comme ailleurs, n’aspire obscurément à sortir de l’atomisme que pour y revenir. — Quelque part, dans les centres cérébraux, il y a l’image ; loin d’eux, dans les centres protubérantiels, il y a la sensation ; dehors, il y a l’objet. L’un et l’autre, l’image et l’objet, l’un du dehors, l’autre du dedans, essaient d’agir sur les centres sensitifs et d’y susciter des sensations ; l’influx qui a cheminé de l’objet à la protubérance et de la protubérance à l’écorce peut cheminer en sens inverse. — Si l’objet est le plus fort et prend possession du centre sensitif, on a une sensation exogène conforme à la chose extérieure ; si l’image l’emporte et force le centre sensitif : on a une sensation endogène conforme à l’image. Dans le cas de la tête de mort-image [p. 140] et du fauteuil rouge-objet, tantôt c’est l’objet qui agit sur le centre sensitif et provoque la sensation de fauteuil rouge, tantôt c’est l’image de la tête de mort qui actionne le centre sensitif, annule la sensation de l’objet réel et détermine la sensation de tête de mort (71).

Il ne faut donc pas se représenter les images normalement bloquées dans leurs centres par les sensations exogènes qui obstruent le centre sensitif, et giclant au dehors, dès que la voie est libre, en subissant, à leur sortie, on ne sait quelle transformation. Quoi qu’il arrive, les images restent dans leurs centres et restent images ; mais, sans bouger, elles peuvent exciter le centre sensitif et y provoquer des sensations endogènes, qui les doublent. En mettant l’hallucination dans les centres sensitifs et en isolant des centres d’images, Taine semble permettre au sujet d’avoir à la fois la sensation et l’image ou l’image et l’hallucination du même objet ; il a gravement compromis sa théorie de l’élément psychologique unique.

Dans sa neurologie, destinée pourtant à fonder sa psychologie, on ne voit nulle par que la sensation « réduise », « transforme » l’image ou que l’image, envahissant le centre sensitif, s’enfle en hallucination. Ce qu’on voit, c’est un centre sensitif tiraillé entre des objets et des images, des objets réels et des sortes d’objets virtuels, tous deux provoquant, dans le centre qu’ils se disputent, des sensations endo ou exogènes, tout en restant eux-mêmes ce qu’ils sont.

Normalement, le centre sensitif n’est ouvert qu’à l’action des objets ; quand la hiérarchie (72) des neurones est respectée, et les excitations et inhibitions régulières, il est fermé à l’action des images. Il y a hallucination quand le centre sensitif échappe au contrôle des nerfs et des noyaux sensitifs primaires, et subit l’action des centres d’images, libérés, eux aussi, d’on ne sait quel contrôle. Dans l’hallucination, comme dans un grand nombre de troubles moteurs et sensitifs, ce serait une libération fonctionnelle qui expliquerait tout.

Qu’on arrive ou non à clarifier la théorie de la libération fonctionnelle dans son domaine moteur, qu’on réussisse ou non à lui faire expliquer certains troubles sensitifs, qu’à défaut enfin d’une théorie thalamique une théorie corticale de l’hallucination puisse ou non s’aider de ce fragile concept, [p. 141] peu importe ce qui est frappant, c’est que Taine, en orientant sa neurologie de l’hallucination vers l’avenir, a eu une velléité en contradiction avec les tendances générales de son système : l’hallucination, née du choc en retour de l’image sur le centre sensitif, reste un phénomène peut-être identique à la sensation, mais, à coup sûr, distinct de l’image et, surtout, un événement morbide, normalement absent de la scène psychologique et non l’élément psychique fondamental et unique d’où se différencier aient ]a perception et l’image.

*

* *

LA PERCEPTION. — Des notions acquises jusqu’ici, voici celle qui permet de poursuivre. L’élément psychologique unique est l’hallucination, la sensation née, tout entière, dans les centres cérébraux. C’est avec cette création du cerveau que nous allons faire la perception et l’image.

Mais il faut se mettre en présence de l’élément ·psychique dans sa pureté originelle, dans son état primitif, chez un être neuf. Il est alors, notion capitale, intracérébral et inétendu (73). Tel est le fait avec lequel une première éducation fera la perception, extérieure, étendue et située et une deuxième éducation l’image classique, « intérieure ».

Loin que l’hallucination soit une perception fausse, la perception est une hallucination vraie (74). Taine, exactement certain que son hallucination pure est une perception complète et ne manquant de rien, ne voit naturellement dans la perception correcte qu’une hallucination comme les autres, un rêve du dedans ; l’hallucination lui suffit pour établir que la perception n’est qu’une hallucination qui se trouve, par un artifice de la nature a, en harmonie avec le dehors. Félicitons-nous de cette harmonie, mais sachons que s’il y a quelque chose de commun entre le sensible et le sentant, cela ne confère aucune particularité psychologique à la sensation vraie et ne la différencie qu’extrinsèquement de la sensation fausse.

Ce qui nous autorise à distinguer nos sensations sans objet de nos sensations avec objet, les hallucinations fausses des hallucinations vraies, nos sensations endogènes de nos sensations [p. 142] exogènes, ce n’est pas la conscience d’un acte sui generis, de l’activité qui va chercher les unes au dehors, les autres au dedans (75) ; ce qui fait la véracité des hallucinations vraies, c’est qu’elles réussissent, c’est que l’expérience ne les dément pas, c’est que tous les sens s’accordent à les affirmer, c’est que notre raison les justifie (76).

Mais que va dire Taine à ceux qui le défieront d’arracher la sensation primitive aux centres où elle est contractée, pour l’étendre et la situer dans l’espace ? Nous savons de reste que nos perceptions sont des hallucinations et, celles-ci, des états internes, cérébraux. A défaut de la neurologie, l’illusion des amputés eût suffi à nous l’apprendre. Ce phénomène, gros, simple, sûr, prouve tout ce que nous avons besoin de savoir ici : la sensation d’un amputé s’entête à se localiser au point A de son pied, mais elle n’est pas dans son pied, supprimé, elle n’est donc pas en A chez ce sujet, elle n’y est donc pas davantage chez vous et moi ; et de nombreux exemples, sensations subjectives, fourmillement à l’extrémité d’un nerf pressé en un point quelconque de son trajet, rêve, hallucination pathologique, vulgaire image virtuelle dans la glace, greffes cutanées, « nez du notaire », tant de faits définitivement consacrés (77) mettent au-dessus de toute discussion que toutes nos sensations sont en nous et que leur projection est une immense illusion, une énorme erreur.

L’expérimentation à son tour proclame la même conclusion et les physiologistes ont mesuré l’intervalle entre ces deux phénomènes : une sensation et sa localisation. On sait en effet que le temps de réaction est toujours plus long quand nous ne savons pas où nous allons être touchés que si nous en sommes prévenus. Cette constatation établit —Taine ne demande (78) pas d’autres preuves — que la sensation de contact est suivie d’une opération localisatrice qui ne fait pas un avec elle (79).

Comment faisons-nous cette opération, comment s’effectue en nous l’illusion localisatrice, comment nos sensations rejoignent-elles l’étendue ?

Par l’éducation des sens.

L’aveugle-né, l’enfant, nous montrent par des observations [p. 143] « décisives (80) » que cela se fait lentement, progressivement, par étapes et grâce à l’application d’un principe, principe menteur mais indispensable au succès de notre action et que voici : nos sensations sont dans l’objet extérieur qui les cause (81). L’objet, cette cause externe de nos états, intéresse seul un être fait pour agir et non pour philosopher ; c’est donc avec lui que nous finissons par confondre nos sensations, c’est en lui que nous les mettons.

Mais l’étude de la projection apparente de nos sensations, si elle a été heureusement faite — d’après Taine — dans le domaine visuel, n’est pas même ébauchée dans le domaine tactile ; et Taine semble se rendre compte qu’il lui faut partir de sensations tactiles et motrices primitivement, immédiatement localisées (82).

Grâce à cette première projection, nous mettons nos sensations, visuelles aussi bien que tactiles, à la surface de notre corps et nous acquérons la connaissance motrice de l’espace où nous comptons nos pas. — Dans une deuxième et définitive étape, nous apprenons enfin à nous aliéner (83) nos sensations et à les mettre hors de nous, sur « des rayons visuels », par exemple. A la lente étude tactile et motrice du lieu et de la distance de l’objet qu’atteignent nos mains et nos pas, nous substituons peu à peu la sténographie de nos sensations rétiniennes, ciliaires, iriennes (84). Leur inventaire, gravé dans notre mémoire, est l’outil définitif avec lequel nous nous donnons l’illusion de sensations extérieures, localisées et étendues. Outil précieux, qui nous permet d’adjoindre presque instantanément à nos sensations le jugement (85) qui fonde l’illusion localisatrice, outil visuel dont l’absence n’a d’ailleurs pas de suites, les aveugles-nés sachant faire de leur dictionnaire tactile un usage assez rapide pour en arriver à croire, comme nous, que l’extériorisation et la localisation sont aussi primitives que la sensation et ne font qu’un avec elle (86).

Au total, nos sensations sont intracérébrales et inétendues, mais nous avons la chance de subir l’illusion projective et, [p. 144] grâce à cette pseudo-projection, si précoce, si vite apprise, si précise, quasi-immédiate, nous confondons nos sensations avec celles de leurs conditions qui intéressent notre action, nous les identifions avec l’objet qui les cause ; en un mot, nous pouvons vivre (87).

Ainsi s’acquiert une habitude, une habitude irrésistible, une deuxième nature toute puissante. Que l’hallucination soit vraie ou fausse, avec ou sans objet, utile ou néfaste, l’habitude projective joue et ce sont les phosphènes, l’illusion des amputés, le rêve, la maladie et, le plus beau de tous les exemples, l’image virtuelle que nous donne une glace, un prisme, une lentille, une vulgaire vitre. L’image virtuelle est un « simulacre interne qui fait partie de nous », rien ne lui correspond à l’endroit où nous voulons qu’il soit, c’est un fantôme et les physiciens avouent que nulle réalité extérieure ne la double, que les « rayons visuels » qui prolongent les rayons lumineux au delà d’une glace ne chevauchent rien d’objectivement réel. — Regardons cette image virtuelle. Assis dans un tram, le long d’une rue illuminée, regardons à travers la vitre : les détails de la voiture, ses lampes, les réclames lumineuses du dehors, tout ce qui a quelque clarté se répète de l’autre côté du verre, pénètre les murailles, traverse l’épaisseur des arbres et, surtout, entre en conflit avec tout ce qu’il rencontre. Que l’image ardente d’une lampe à néon frappe la silhouette obscure d’un homme arrêté sur le trottoir et cet homme est anéanti ; que le taxi virtuel qui chemine à notre hauteur se jette dans les clartés d’un étalage et c’est lui qui est supprimé. Les images virtuelles, négligées des psychologues, se jouent de l’impénétrabilité de la matière avec la liberté des représentations, mais elles mettent à composer leurs forces avec celles des images et des clartés réelles la même discipline que le dernier objet matériel (88).

La sensation est un état « interne », et si la vie réussit à nous en faire faire un volume localisé, c’est grâce aux leçons de [p. 145] l’expérience, grâce à un « jugement » renouvelé des « raisonnements inconscients » et de la « géométrie naturelle (89) ». Taine est contraint, comme tous, de mettre la raison dans la sensation.

Sous la poussée de nos habitudes invétérées de projection et de localisation extérieure, le psychologue, après le vulgaire, finira par croire que c’est la sensation qui a trois dimensions ; et Taine lui-même ne sait pas très bien si le jugement illusoire qui semble projeter la sensation ne la transforme pas réellement ne lui est pas finalement immanent, ne devient pas enfin son essence et sa forme. Difficulté d’autant plus grave que, après tout, l’illusion localisatrice de Taine est une sensation et que, dès lors, juger la projection sensorielle en disant « la sensation reçoit une apparence fausse (90) » finit par n’avoir aucun sens, une sensation ne pouvant pas avoir un aspect réel et un aspect imaginaire.

*

* *

L’IMAGE. — Partis de l’élément psychique primitif, la sensation intracérébrale et inétendue, nous venons de l’extérioriser, de l’étendre et d’obtenir l’hallucination, vraie ou fausse. Mais les nécessités de la vie nous obligent à distinguer nos hallucinations fausses de nos hallucinations vraies.

Naturellement, ici comme ailleurs, c’est l’expérience qui nous instruit ; mais, encore une fois, comment nous instruit-elle ?

Si nous distinguons nos images de nos perceptions, c’est, d’abord, grâce à une opération logique, fondée, dit-on, sur l’accord de nos sens et la suite, l’ordre de nos états psychiques. Si vives, si objectives que soient nos images, nos rêves par exemple, nous pouvons toujours conclure, tôt ou tard, que ce ne sont pas des hallucinations vraies.

Mais cette distinction est toute extérieure et s’il faut peut-être s’en contenter pour distinguer le rêve de la veille, on fera [p. 146] difficilement croire au sens commun qu’il s’y prend ainsi : pour distinguer ses images ordinaires de ses perceptions.

Hume se rendait très bien compte qu’en n’accordant aux sensations et aux images que des différences quantitatives, il ne nous apprenait pas à les distinguer ; et il avait fini par avouer que la grande différence est celle-ci : elles sont « autrement senties (91) ». Taine, après et avant beaucoup d’autres, a médité sur l’intensité des sensations et des images, leur vivacité, leur « vividité », leur objectivité, le sentiment d’activité ou de passivité qui les accompagne, etc., etc., et, pour les distinguer sans faire intervenir un travail de logique, pour leur trouver des différences qui ne leur soient pas extérieures mais leur appartiennent et leur soient « intrinsèques », il fait appel à deux séries de notions.

D’abord, les images sont d’ ordinaire pauvres, faibles, vagues et se réduisent ainsi à une poussière d’ébauches hallucinatoires, faciles à distinguer, en général, des masses de la perception. Mais c’est bien insuffisant et Taine recourt enfin aux grands moyens. L’image est une sensation vidée de son contenu et délogée de sa place, inétendue et intérieure.

Dire que l’image est une sensation idée, ou c’est ne rien dire, ou c’est avouer que la différence entre sensation et image est inexprimable, ou c’est retomber dans la discussion, sur la quantité de ces deux états.

Quant à la différence de localisation de la sensation et de l’image, l’une « extériorisée », l’autre « intériorisée », elle est singulièrement obscure : une douleur intracéphalique est évidemment « extérieure », mais l’image visuelle, précise, étendue, colorée et invisible, que je projette là, devant moi, que je promène et transforme à mon gré, est-elle « intérieure » et inétendue ? On peut prétendre que non et que l’image est aussi extérieure que la sensation sans cesser de s’en différencier essentiellement.

Passons sur cette difficulté. L’état psychique primitif est la sensation, mais une sensation interne et inétendue. L’expérience en fait une hallucination, extérieure et étendue, qui se divise en hallucinations vraies et hallucinations fausses. Les hallucinations fausses enfin, à l’état normal, sont de nouveau intérieures et inétendues. Comment l’expérience, qui nous a permis de nous aliéner nos sensations et de les projeter, nous [p. 147] permet-elle de reprendre possession de nos images et de leur rendre leur primitive intériorité ?

Cette opération s’effectue très aisément, grâce à une simple application du principe de contradiction (92). Il suffit, nous l’avons vu, qu’une image et une sensation contradictoires soient mises en présence pour que l’image, plus ou moins niée, soit vidée et délogée, perde ses caractères hallucinatoires et acquière tout ce qui la fait accueillir par la conscience comme image (93).

L’étude neurologique de l’image permettra-t-elle de comprendre pourquoi, heurtée par la sensation exogène, la sensation endogène se vide et s’intériorise ? — Quand la sensation vient d’avoir lieu, dans la protubérance, l’acte neurologique poursuit sa route dans l’écorce, de neurone en neurone, s’amortit, et finit par se figer dans une trace cellulaire. Vienne le réveil du souvenir et l’écorce, cette machine à réflexe, en esquissant peu à peu une action, permet à l’image correspondante de sortir peu à peu de l’inconscient.

Dans cette théorie — corticale et motrice —- dont nous avons précisé tout à l’heure les particularités, l’image trouve ses conditions matérielles dans d’autres centres que la sensation et c’est ici pour nous l’essentiel.

Mais Taine s’interdit ce moyen anatomique et physiologique de distinguer les deux états, les conditions neurologiques de l’image étant de même nature que celles de la sensation. — Dès lors, que le sujet déduise presque instantanément que telle sensation est une sensation endogène, une image, que la sensation endogène heurtée par une sensation exogène se vide et s’intériorise, qu’elles aient chacune ses centres, l’image de Taine n’en est pas moins, « à tous les points de vue », une sensation, et nous ne savons toujours pas comment il se fait que la conscience vulgaire les distingue radicalement.

Il ne nous reste plus que l’aveu de Hume : sensation et image ne présentent entre elles que des différences de quantité, mais elles sont autrement senties ; et Taine, lorsqu’il appelle l’image une sensation d’une certaine espèce, rend obscurément hommage au sens commun, bien convaincu, lui, qu’il y a entre une perception et son souvenir une différence spécifique, de qualité, de nature, et qu’il faut être fou pour paraître les confondre. [p. 148]

*

* *

Désireux de réduire la vie psychologique à des variations de quantité et aux jeux d’un élément unique, Taine a été conduit à étouffer le plus possible des tendances qui ne se font jour que ça et là dans son œuvre, quand il soupçonne la continuité sinon l’interpénétration des phénomènes mentaux, l’absence d’atomes psychologiques, la plasticité des éléments de conscience, la subordination des parties d’une perception au tout, la complexité des formes psychologiques primitives. Ces notions exclues, voici la liste de quelques-unes de ses idées fondamentales.

A l’origine, il y a un élément psychologique primitif, unique, simple ; nous l’appelons une sensation et nous savons que cette sensation est, primitivement, intérieure et inétendue.

Grâce au primat de l’action, l’expérience et l’éducation des sens nous font extraire de la confuse unité primitive la sensation extérieure, étendue, située, confondue avec son objet.

On peut substituer au terme « sensation » son exact synonyme « hallucination ».

L’hallucination, la sensation, a ses conditions nécessaires et suffisantes dans le cerveau, elle est endogène et indépendante des objets extérieurs.

Il y a deux sortes d’hallucinations, selon qu’un objet extérieur leur correspond ou non. Dans le second cas, ce sont les hallucinations proprement dites, fausses, sans objet ; dans le premier cas, ce sont les hallucinations vraies, qu’on appelle aussi « perceptions ».

Il y a une toute une gamme d’hallucinations fausses : les images virtuelles, les sensations par excitation d’un nerf en un point quelconque de son trajet, les images consécutives, les sensations par excitation de conducteurs centraux tels que les cordons médullaires ou le nerf optique, les hallucinations par excitation des centres sensitifs, les sensations à base neurologique inconnue telle que le rêve, les hallucinations des intoxiqués, des persécutés, des suggestionnés, le peuple immense enfin des images.

L’image est, à tous les points de vue, une sensation.

Grâce au primat de l’action, la vie et l’expérience nous obligent à distinguer les hallucinations vraies des images [p. 149] c’est la théorie des réducteurs. Quand une hallucination vraie et une hallucination fausse contradictoires sont mises en présence, de cela seul suit une réduction de l’hallucination fausse. Elle est, ipso facto, transformée en image, retrouvant l’inextension et l’intériorité primitives. Anormalement, c’est l’image qui résiste à la sensation et la réduit. L’image non réduite, non inhibée, livrée à elle-même, libérée, supprime, annule les sensations qui la contrediraient, s’extériorise, s’étend, devient perception parfaite.

Il y a dans le cerveau des centres sensitifs dont l’excitation détermine des sensations, des hallucinations vraies ou fausses.

Il y a dans le cerveau, au-dessus des centres sensitifs, des neurones dont l’activité détermine le réveil de l’image, et des états stables dont la permanence assure la possibilité de ce réveil éventuel.

L’opération des centres imaginatifs est de même nature que celle des centres sensitifs.

L’écorce est avant tout une machine à réflexes, mais elle assume cependant, par surcroît, les fonctions ci-dessus mentionnées.

Une image est d’autant plus consciente que les mouvements cérébraux qui la conditionnent réalisent davantage les conditions neurologiques préliminaires de l’action correspondante.

Les centres sensitifs peuvent être excités de deux façons. Ils peuvent l’être du dehors, par les objets extérieurs réels ; c’est l’hallucination vraie. Ils peuvent être excités du dedans, par les neurones affectés aux images ; c’est l’hallucination fausse.

Selon que le centre sensitif réagit à l’objet ou à l’image, à l’organe sensoriel ou aux neurones imaginatifs, l’hallucination vraie réduit l’hallucination fausse et la bloque dans le monde des images ou se laisse réduire au contraire et annuler par l’hallucination fausse libérée. [p. 150]

Telle est, je crois, la théorie que Taine nous offre de la sensation, de l’image et de l’hallucination, théorie infiniment plus riche qu’on ne le dit d’ordinaire. Telle que j’ai cru devoir l’exposer, en insistant autant sur ses horizons que sur son foyer, elle est plus près de nous et de nos préoccupations psychologiques que le schéma simpliste dont on se contente ; elle renferme, latentes, naissantes ou exprimées, une foule d’idées actuelles qu’on évite trop souvent d’y voir.

QUERCY.

NOTES

(1) QUERCY, Ann. Méd. Psych., mars-avril 1920, juillet-août 1920, janvier 1921. Encéphale, mai 1920, juin 1920, novembre et décembre 1920, Journal de Psychologie, juillet 1922.

(2) CHASLIN, ARNAUD, Ann. Méd. Psych., 1920, p. 381.

(3) LEGRAIN, Ann. Méd. Psych., 1921, p. 393.

(4) REVAULT D’ALLONNBS, Ann. Méd. Psych., 1926, p. 43o

(5) Tout au long de Matière et Mémoire, Bergson ne cesse de viser Taine et, sans chercher à traiter ici la question « de Taine à Bergson », nous ferons plusieurs fois allusion à celui-ci.

(6) V. par ex., I, p. 8, p. 349 et II, p. 113.

(7) V. par ex., II, p. 6, 65, etc. (pagination de la 9e édition).

(8) V. par ex., I, p. 344-5.

(9) V. surtout le chap. sur l’éducation des sens.

(10) V. par ex., II, p. 53

(11) I, p. 16.

(12) I, p. 15.

(13) In Le Démon de Socrate, p. 259-262. Taine fait de ce « démon» une hallucination psychique. II, p. 225.

(14) Ann. Méd. Psych., 1856.

(15) Ed. CHARPENTIER (Paris). t. III, p. 349.

(16) I, p. 90.

(17) II, p. 60.

(18) L’idée de Socrate — invention de Platon n’est pas très postérieure au travail de Lélut. Elle est très pittoresquement formulée par Veuillot, in Le

Parfum de Rome, I. IX, ch. XXXVI.

(19) II, p. 223.

(20) II, p. 223-226, etc.

(21) II, p. 220.

(22) II, p. 22.

(23) I, p. 280.

(24) Cf. BERGSON, Matière et Mémoire, passim.

(25) I, p. 40.

(26) II, p. 13, 51.

(27) I. p. 78, 83, 84.

(28) I. p. 125.

(29) I. p. 83.

(30) I. p. 87.

(31) Energie Spirituelle, p. 172.

(32) I. p. 95.

(33) Taine adopte et utilise les idées de Baillarger sur l’automatisme mental II, p. 28 par exemple.

(34) I. 98, 99.

(35) I. 99.

(36) I. 102.

(37) I. 102.

(38) I. 106, 107.

(39) I. 109, 114.

(40) I. 125.

(41) Ibid.

(42) Ibid.

(43) I. — p. 183.

(44) I. 169-175, etc.

(45) I. p. 169.

(46) P. I, 1. III, ch. 1 et Il

(47) I, p. 243.

(48) I, p. 243-7.

(49) I, p. 250. Le fait paraissait très simple et la conclusion paraissait s’imposer, évidente, inévitable; elle était cependant grossièrement erronée.

(50) Passim, I, p. 99 par ex.

(51) Matière et Mémoire, p. 137-141.

(52) STUMPF, Empf. u. Vorst., Abh. d. Preuss. Akad., 1920, 83. 3 et 4, p.238-55.

(53) I, p. 274. C’est Taine qui souligne.

(54) I, p. 281.

(55) I, p. 240, VI.

(56) I, p. 271. Des « faits » analogues ont été publiés avant et pendant la guerre de 1914-1918. V. leur critique in PIÉRON, Le Cerveau et la Pensée,

- 53·55.

(57) I, p. 273.

(58) I, p. 2743.

(59) I, LII, ch. II, par. I, p. 134.

(60) I, p. 275.

(61) Ibid., I, p. 311.

(62) I, p. 314.

(63) I. p. 281.

(64) Ibid.

(65) I, p. 279-282

(66) I, p. 306.

(67) I, p. 309.

(68) I, p. 225-6.

(69) II, ch. I, par. VIII, p. 117.

(70) Part. I, L. IV, ch. II, par. IV et V ; part. II, 1. II, ch. l, par. VII et, surtout note des pp. 117-19. V. aussi préface, p. 8.

(71) V. surtout p. II, 1. I, ch. II, par. III et IV, p. 42 et 43 par ex.

(72) P. I, 1. IV, ch. I, par. VIII, sommaire.

(73) V. par ex. II, 1. II, ch., II, par. III, p. 143, par. VI, p, 184.

(74) II. p. 10 et 13.

(75) II. p. 15.

(76) II, p. 13, p. 51.

(77) V. par ex. Il, 1. l, ch. Il, par. VII.

(78) II, 1. II, ch. II, par. II.

(79) Ibid., par. I.

(80) Ibid., par. V, p. 155, note de la p. 162.

(81) Ibid., par. III. p. 143.

(82) Ibid., par. IV. et V.

(83) Ibid., p. 136, 137.