François Lebrun. Le « Traité des Superstitions » de Jean-Baptiste Thiers, contribution à l’ethnographie de la France du XVIIe siècle. Extrait des « Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest (Anjou, Maine, Touraine) » (Rennes), — Tome LXXXIII, n° 3, septembre 1976, pp. 443-465.

François Lebrun. Le « Traité des Superstitions » de Jean-Baptiste Thiers, contribution à l’ethnographie de la France du XVIIe siècle. Extrait des « Annales de Bretagne et des Pays de l’Ouest (Anjou, Maine, Touraine) » (Rennes), — Tome LXXXIII, n° 3, septembre 1976, pp. 443-465.

François Lebrun (1923-2013). Historien. Professeur émérite d’histoire moderne à l’université Rennes 2 Haute Bretagne, François Lebrun est un spécialiste de l’Anjou à l’époque moderne.

Quelques publication :

— Les hommes et la mort en Anjou aux XVIIIe e tXVIIIe siècles, Paris, La Haye, Éditions Mouton, 1971.

— La Vie conjugale sous l’Ancien Régime, Colin, 1975, rééd. 1998

— Se soigner autrefois.Médecins, saints et sorciers aux XVIIe etXVIIIe siècles, Messidor, 1983.

— L’Europe et le monde : XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, Armand Colin, coll. U, 1987, 5e éd. 2008

— Être chrétien en France sous l’Ancien Régime, Le Seuil, 1997

— Croyances et cultures dans la France de l’Ancien Régime, Le Seuil, 2001.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons renvoyé les notes originales de bas de page en fin d’article. – Les images ont été rajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection personnelle sous © histoiredelafolie.fr.

[p. 443]

Le « Traité des Superstitions »

de Jean-Baptiste Thiers,

contribution à l’ethnographie de la France du XVIIe siècle.

par François LEBRUN

L’histoire des classes populaires dans la France d’Ancien Régime est depuis trente ans en plein renouvellement. Après l’histoire économique quantitative inaugurée par Ernest Labrousse, après l’histoire démographique inventée par Pierre Goubert et Louis Henry, l’histoire des mentalités populaires amorcée il y a une quinzaine d’années par Robert Mandrou, retient de plus en plus l’attention des historiens. Mais si l’histoire des mentalités est déjà en soi singulièrement plus difficile que l’histoire économique ou démographique, elle le devient plus encore lorsqu’il s’agit des mentalités populaires. En effet, massivement analphabètes, les classes populaires d’Ancien Régime n’ont laissé pratiquement aucun témoignage direct sur leur culture propre et plus précisément sur la religion qui était la leur et où se mêlaient inextricablement christianisme et éléments para ou préchrétiens (1). Dans un monde où les dangers étaient partout, où Dieu et le diable étaient sans cesse à l’œuvre, il était nécessaire de se concilier par tous les moyens ces forces surnaturelles qui régissaient le bonheur et le malheur, la vie et la mort de chacun. En marge des cérémonies et des prières de l’Église, il paraissait normal soit de renforcer l’efficacité de celles-ci par des pratiques complémentaires, soit de recourir à celles d’une religion parallèle, magique, agraire et cosmique. L’imbrication de ces éléments hétérogènes était totale et l’on ne voyait aucune contradiction dans le recours simultané au prêtre et au sorcier. D’ailleurs l’un et l’autre invoquaient Dieu et ses saints, usaient du signe de la croix et attachaient à certains chiffres — trois, sept, neuf — la même valeur sacrée. [p. 444]

L’Église qui durant des siècles avait plus ou moins toléré ce syncrétisme (2), mais dont les compromissions avaient été violemment dénoncées par les protestants (3), décida de réagir lors du concile de Trente. C’est pourquoi en France les évêques réformateurs s’efforcèrent, à partir du début du XVIIe siècle, de séparer le bon grain de l’ivraie et de condamner et extirper un certain nombre de croyances et de pratiques jugées incompatibles avec le catholicisme post-tridentin et déclarées de ce fait superstitieuses ; partage qui n’allait pas sans embarras ni inconséquence, tant la frontière était souvent difficile à tracer entre la foi et la superstition (4). Statuts synodaux, mandements épiscopaux, rituels diocésains, procès-verbaux de visites pastorales sont remplis de ces condamnations, surtout entre 1600 et 1720. Le Traité des superstitions publié à partir de 1679 par Jean-Baptiste Thiers, curé du diocèse de Chartres, se situe hardiment et sans complexes, dans cette même perspective d’assainissement. Le but de son auteur est clair : dresser un catalogue aussi complet que possible des superstitions, pour mieux en dénoncer le ridicule ou la malfaisance et en faciliter la disparition (5). Ainsi, son livre (6) [p. 445] rejoint les grandes décisions épiscopales (qu’il cite d’ailleurs largement) pour constituer avec elles ce que l’on peut appeler les archives de la répression qui, à défaut du discours absent des humbles sur eux-mêmes, nous dévoilent, par un juste retour des choses, tout un pan de la culture et de la religion populaire que cette répression se donnait pour but de faire disparaître.

Certains folkloristes ne s’y sont pas trompés, qui ont su tirer parti des statuts synodaux et du livre de Thiers. C’est le cas notamment du plus grand d’entre eux, Arnold Van Gennep dans son Manuel de folklore français contemporain (7). Toutefois, l’utilisation qu’il en a faite n’est nullement systématique et surtout les quelques matériaux qu’il en a extraits pour les incorporer dans les différents chapitres de son grand œuvre, sont présentés pêle-mêle avec ses propres observations et avec celles de ses devanciers du XIXe et du début du XXe siècle. Cette façon de faire est la conséquence de l’option fondamentale de Van Gennep selon laquelle il était possible de considérer comme un tout « les siècles écoulés depuis la fin du Moyen Age jusqu’à nos jours (8) ». De fait, autant il se montre soucieux de localiser de façon très rigoureuse les faits rapportés (9), autant leur datation le laisse largement indifférent. Un tel point de vue ne peut que heurter l’historien, attentif au contraire à jalonner dans le temps, avec le maximum de précision, l’existence de telle coutume, depuis ses manifestations contemporaines jusqu’à son apparition, quand toutefois celle-ci est datable (10). Certes, cette méthode régressive a ses limites dans le temps. Emmanuel Le Roy Ladurie a montré qu’elle s’est révélée en grande partie illusoire appliquée au Montaillou du début du XIVe siècle : « L’histoire est passée par là, changeante : elle a bouleversé en profondeur notre paysage folklorique, du XIVe au XIXe siècle (11) ». Van Gennep lui- même n’a jamais prétendu remonter au-delà de la fin du Moyen Age. Les profonds bouleversements des XIVe et xve siècles ont sans doute entraîné la mise en place d’éléments folkloriques nouveaux à côté de croyances très anciennes et perdurables (12). Rien n’est plus faux [p. 446] que la croyance en un folklore intemporel dont l’origine se perdrait dans je ne sais quelle « nuit des temps ». Le folklore observé et catalogué aux XIXe et XXe siècles, c’est-à-dire dans le temps de sa disparition, est le résultat d’une sédimentation pluriséculaire. Raison de plus pour que l’historien, empruntant sa démarche à l’archéologue, s’efforce de relever tous les éléments présents dans un étage daté par ailleurs avec précision.

C’est ce que je voudrais tenter ici à propos du Traité des superstitions. Toutefois, une précaution préalable s’impose dans la mesure où Thiers mêle constamment deux registres : le point de vue historique, lorsqu’il cite, d’après d’anciens auteurs ecclésiastiques, d’Origène à Nicolas de Cusa, ou d’après des décisions conciliaires des premiers siècles, de nombreuses superstitions dont il ne précise pas toujours si elles sont encore en usage de son temps ; le point de vue ethnographique, lorsqu’il appuie ses dires sur ses propres observations (13) et sur le dépouillement de statuts synodaux ou rituels contemporains d’une vingtaine de diocèses répartis dans toute la France. Si dans quelques cas, il est malaisé de faire la part entre les exemples historiques et les données ethnographiques qui seules nous intéressent ici, le plus souvent celles-ci sont faciles à isoler du fait de la référence à tel statut synodal bien daté ou à une observation personnelle de Thiers, ou plus simplement dans la mesure où, à l’inverse, toutes les superstitions anciennes sont toujours rapportées d’après un auteur précis avec référence en note. Au total, en ne retenant que ces seules données ethnographiques et en en faisant l’inventaire systématique, il sera possible d’affirmer leur existence dans la seconde moitié du XVIIe siècle, pour les unes en tel ou tel diocèse du royaume, pour les autres en cette région de la France de l’Ouest, aux confins du pays chartrain, du Perche et du haut Maine, d’où Thiers est originaire et où il a vécu (14). Enfin, la présentation même de cet inventaire a besoin d’être justifiée. Le plan qu’a suivi Thiers est simple : le premier volume de l’édition de 1741 (et 1777) qui reprend l’ouvrage de 1679, est consacré aux superstitions en général, culte indu, divination, vaine observance, phylactères, charmes, [p. 447] conjurations, guérisons des maladies par paroles ; les trois derniers, aux « superstitions qui regardent les sacrements », ceux-ci étant successivement passés en revue, du baptême à l’extrême-onction. Il m’a paru plus logique de disloquer en quelque sorte le discours de Thiers et de présenter les données éparses dans son livre selon les catégories ethnographiques classiques depuis Van Gennep, ne serait- ce que pour faciliter les rapprochements (15) : le cycle individuel, du berceau à la tombe ; le cycle calendaire ; l’emprise sur le monde (16).

*

* *

Du berceau à la tombe, les grandes étapes de la vie de chacun sont marquées par des séries de rites, prescriptions ou interdictions. C’est le cas de ce prélude à la naissance qu’est la grossesse. Il ne faut pas qu’une femme grosse voit habiller un prêtre à l’autel et particulièrement lorsqu’il met la ceinture de son aube, de crainte que son enfant ne naisse le boyau au cou, comme Von parle d’ordinaire (I, 185) [17], c’est-à-dire étranglé par le cordon ombilical. De même, une femme grosse doit éviter de se trouver dans la pièce où quelqu’un agonise : l’enfant qu’elle porte risquerait de naître marqué d’une tache blanche au-dessus du nez, appelée la bière, signe que cet enfant ne vivra pas longtemps (II, 236). L’accouchement est une aventure redoutable et certains présages permettent de savoir à l’avance comment elle se déroulera. C’est ainsi que quand une femme grosse laisse longtemps son cuvier à lessive vide sur son trépied, c’est signe qu’elle sera longtemps en travail d’enfant (I, 186). Si des rosés de Jéricho mises dans l’eau par une femme enceinte s’ouvrent, l’accouchement sera heureux ; si au contraire elles ne s’ouvrent pas, l’accouchement sera malheureux ; Thiers précise que c’est là un usage parmi les femmes de Provence (I, 185). Au-delà de ces présages, la femme peut, au cours de sa grossesse, se préparer elle-même un accouchement heureux et sans douleurs grâce à certaines pratiques : rester assise pendant la lecture de l’évangile lors de la dernière messe à laquelle elle assistera avant ses couches (II, 77), aller prier devant le Saint prépuce que se vantent d’avoir les moines de C. dans le diocèse de C. (I, 97) [18], ceindre une ceinture de sainte Marguerite (II, 80), notamment celle conservée par les moines de S.G.D.P., c’est- à-dire Saint-Germain-des-Prés (I, 97). Pendant l’accouchement lui- même, la femme sera plus tôt délivrée, si elle chausse les bas et les souliers de son mari (I, 239), si elle tient dans sa main droite le texte d’une oraison spéciale qui lui aura été lue au préalable (I, 410) [p. 448] [19], si l’on place sur son lit un couteau ou une courroie (I, 152), si quelqu’un monte sur le toit de la maison dire certaines paroles (I, 354) [20].

Si par malheur la femme met au monde un enfant mort, il faut faire sortir le petit cadavre par la fenêtre et non par la porte, sinon la mère passant plus tard par cette porte n’accoucherait plus par la suite que d’enfants mort-nés (I, 186 et 237). Si l’enfant est bien vivant, il faut aussitôt le faire passer dans le feu pour le préserver des maléfices (I, 151), lui tremper les pieds et les mains dans l’eau glacée pour qu’il ne soit pas sensible au froid (II, 77), lui frotter les lèvres avec une pièce d’or pour qu’il les ait toujours vermeilles (ibid.). En cas de danger, l’enfant est ondoyé à domicile. C’est la matrone ou un quelconque des assistants qui s’en charge ; le père, même s’il est seul présent, ne peut le faire sans danger, car il acquerrait de ce fait avec sa femme une affinité spirituelle qui leur interdirait désormais de se demander l’un à l’autre le devoir du mariage (II, 38). Thiers dénonce vertement cette superstition criminelle qui n’est pourtant que la transposition poussée jusqu’à l’absurde, d’une prescription de l’Eglise en matière de droit matrimonial : la parenté spirituelle entre le parrain ou la marraine d’une part, le filleul ou ses père et mère d’autre part, constitue en effet un empêchement dirimant au mariage.

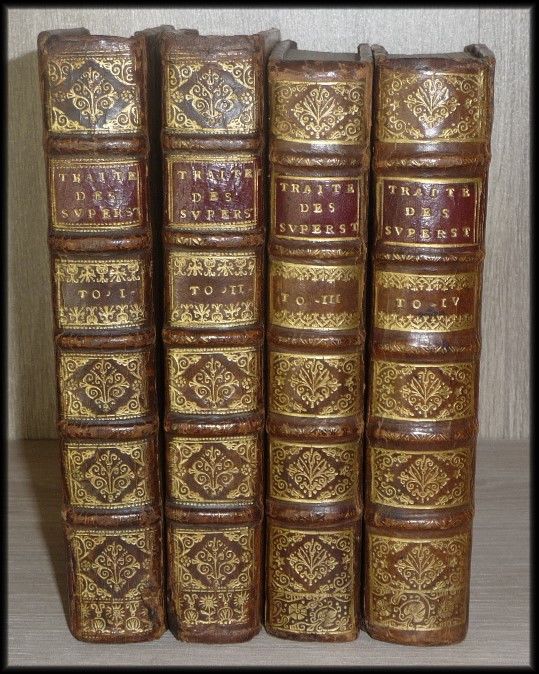

Abbé Jean-Baptiste Thiers (1636-1703).

Le baptême, premier des rites de passage, doit être célébré comme une fête. C’est pourquoi il convient que l’enfant soit vêtu aussi somptueusement que possible (II, 92) et que les cloches sonnent à toute volée, sans quoi l’enfant deviendrait sourd ou chanterait faux (II, 144) [21]. Le choix des parrain et marraine est important. Il faut éviter de choisir pour marraine une femme enceinte : l’un ou l’autre des deux enfants, c’est-à-dire ou celui qui est venu au monde ou celui qui y viendra, mourrait très vite (I, 185). Si le cierge utilisé pour le baptême reste allumé pendant toute la cérémonie, c’est que parrain et marraine se marieront ensemble sous peu ; s’il s’éteint avant la fin, c’est qu’un tel mariage n’aura pas lieu (IV, 404). Selon un abus qui approche de la superstition, le prénom donné à l’enfant sera souvent transformé dans la vie courante : Jean deviendra Jeannot, Pierre, Pierrot, Marie, Marion, Françoise, Fanchon (II, 109). Quant au [p. 449] chrémeau dont on couvre la tête de l’enfant et qui est en contact avec le saint chrême, il est rapporté à l’église le jour des relevailles par la mère ou la sage-femme qui a pris soin d’y glisser une pièce de monnaie, double ou liard, pour payer le chrême ; mis de côté, il sera brûlé avec les autres chrémeaux pour faire les cendres utilisées le mercredi premier jour de Carême (II, 152) [22].

Quelque temps après la naissance, ont lieu les relevailles. Cette cérémonie religieuse de purification que les autorités ecclésiastiques autorisent mais n’imposent pas, consiste essentiellement pour la mère à se rendre à l’église paroissiale où elle est accueillie par le curé qui, cierge en main, prononce une bénédiction purificatoire avant de célébrer une messe à son intention. Un certain nombre de croyances dénoncées par Thiers comme superstitieuses sont venues se surajouter à cette pratique. C’est un grand crime pour une mère que de sortir de chez soi avant d’avoir été relevée, de même que de faire du pain ou de s’occuper en quoi que ce soit de son ménage (II, 151). Sous peine de n’avoir plus d’enfants, une femme doit éviter de relever Soit un vendredi (23), soit un jour où un mariage vient d’être célébré dans l’église. A l’inverse, c’est le vendredi ou le mercredi que doivent choisir les femmes qui se sont blessées et qui ont accouché ensuite de leurs blessures et à cause de leurs blessures ; en choisissant un autre jour, elles risqueraient de nouvelles fausses couches (II, 152). En entrant dans l’église, la femme qui n’est pas encore purifiée, doit éviter soigneusement de prendre de l’eau bénite : la sage-femme ou la voisine qui l’accompagne en prend pour elle et lui en jette quelques gouttes (II, 151) [23 bis]. Pour être bien relevée, il lui faut aussi baiser trois fois l’autel devant lequel elle a entendu la messe (II, 153). En sortant de l’église à l’issue de la cérémonie, elle observe soigneusement les premières personnes qu’elle rencontre : gens de bien ou méchantes gens, son enfant tiendra infailliblement des uns ou des autres ; de même, qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme lui indique le sexe de son prochain enfant (II, 151). Lorsqu’une femme est morte en couches, il faut que la sage-femme ou une autre femme se fasse relever à sa place. En fait, Thiers précise que cette [p. 450] pratique, longtemps courante, a été formellement interdite par de nombreux rituels, qu’il cite, depuis celui d’Angers de 1626 jusqu’à celui de Bourges de 1666 (II, 150). Autre pratique également condamnée par ces mêmes rituels : la messe sèche, c’est-à-dire sans consécration ni communion, que le curé célébrait parfois lors des relevailles (II, 334).

La santé des enfants, si menacée de toutes parts, est l’objet de certaines prescriptions ou recettes. Si un enfant est atteint du mal de saint Gilles, c’est-à-dire de terreurs nocturnes, on lui fait endosser la chemise de son père, que l’on porte ensuite sur un autel dédié au saint (I, 332) ; s’il est en chartre, nom vulgaire donné au carreau (24), il faut prendre un pavé dans une église en disant Avé pavé, carreau tout (I, 364), ou mettre de l’huile dans la lampe qui brûle devant le Saint Sacrement : si la lampe jette une lumière plus claire, l’enfant guérira (I, 332).

Le mariage est l’état normal auquel garçons et filles sont destinés. Si une fille est en peine de savoir qui elle épousera, elle n’a qu’à troubler de la main l’eau d’un seau qu’elle aura tiré d’un puits ou d’une fontaine, en disant certaines paroles qui ne signifient rien, et elle verra dans cette eau celui qu’elle aura en mariage (IV, 405) [25]. Si elle hésite entre trois ou quatre garçons lequel l’aime le plus, il lui faut prendre trois ou quatre têtes de chardon, en couper les pointes, donner à chaque chardon le nom de chacun des garçons et les mettre ensuite sous le chevet de son lit : celui qui poussera un nouveau jet et de nouvelles pointes lui indiquera qui aura le plus d’amitié pour elle (I, 184). Mais si la fille veut se faire aimer de tel garçon dont elle est amoureuse, elle pourra lui faire manger du pain où elle aura mis des ordures que je ne veux pas nommer (I, 132) [26] : ou bien elle prendra des cheveux du garçon, les offrira à l’autel avec un cierge, à trois reprises, puis les mêlera à ses propres cheveux (I, 152) ; ou encore elle utilisera un philtre composé d’eau, de vin ou d’un liquide quelconque, et de poudre soit d’os de mort tiré d’une fosse nouvellement faite, soit de mouches cantharides placées au préalable sous le corporal d’un prêtre disant la messe (I, 152 ; IV, 408). Ces philtres peuvent d’ailleurs être utilisés par un garçon dans un but similaire. Lorsque deux jeunes gens s’aiment et souhaitent s’épouser en dépit d’éventuels obstacles, il faut qu’ils communient ensemble à cette intention ; Thiers raconte qu’il a connu à Chartres un capucin qui allait jusqu’à rompre en deux une même hostie afin d’en donner une moitié au garçon et l’autre à la fille, véritable maléfice amoureux, ajoute-t-il (II, 279). [p. 451]

Lorsque commence la fréquentation et qu’un galant rend visite à une jeune fille, celle-ci doit éviter d’enlever les tisons du feu, car cela chasse les amoureux (IV, 404) [27]. Quant à la demande elle- même, le jour choisi ne doit pas l’être au hasard et les circonstances qui l’entourent sont autant de présages dont il convient de tenir le plus grand compte. Si la ou les personnes qui se rendent au domicile de l’éventuelle fiancée pour faire la demande, rencontrent en chemin quelque individu ou animal de mauvais augure (28), si elles sont tirées par derrière et retenues par leur manteau ou leur robe, si leur pied trébuche, si elles éternuent ou ont l’oreille gauche qui tinte, elles n’ont plus qu’à s’en retourner sur leurs pas, le mariage ainsi conclu serait désastreux. Au contraire, si elles rencontrent un individu ou un animal d’heureux présage (29), si elles entendent de loin le tonnerre, si leur oreille droite tinte ou leur narine droite saigne, si elles voient voler un oiseau de saint Martin (30), elles peuvent s’acquitter sans crainte de leur mission, le mariage sera heureux (IV, 406). Pas plus que pour la demande, le jour des fiançailles n’est indifférent (IV, 423), mais Thiers ne précise pas ici davantage quels sont les jours fastes et les jours néfastes, se réservant de le faire à propos du mariage. La cérémonie religieuse elle-même, obligatoire dans presque toute la France du Nord (31), consiste en un échange de promesses devant le curé de la paroisse. Pour que ces fiançailles soient infailliblement suivies du mariage, il faut, après que le prêtre ait reçu les promesses, que le fiancé laisse tomber son chapeau à terre et touche de la main gauche la main droite de la fiancée, ou de son pied gauche son pied droit. La sortie de l’église est, en certains lieux, prétexte à toute une série de coutumes qui sont des insolences plutôt que des superstitions : on jette de l’eau bénite sur les fiancés, on les bat si l’un d’eux est d’une autre paroisse, on les entraîne de force au cabaret et on exige d’eux de l’argent pour boire, et s’ils refusent on ne manque pas de les insulter et de faire de grands bruits, de grandes huées et des charivaris(IV, 423) [32]. La publication des bans au prône, trois dimanches ou jours de fête consécutifs, est devenue une obligation depuis le concile de Trente, mais la coutume veut que la plupart des fiancés soient [p. 452] absents lors de cette publication, soit qu’ils assistent à une autre messe, soit qu’ils sortent au moment du prône, ceci de crainte que leur mariage ne (soit) pas heureux s’ils s’écoutaient « bannir » eux- mêmes (IV, 428) [33].

Vient enfin le mariage. Pour le célébrer, certains jours et certains mois doivent être évités. Il ne s’agit pas ici des prescriptions ecclésiastiques concernant le dimanche, réservé au culte dominical, et l’Avent et le Carême pendant lesquels le mariage est interdit, mais de croyances populaires qui font notamment des mercredi, jeudi et vendredi des jours néfastes. On évite de se marier le mercredi, par la sotte raison qu’on serait… jeudi (IV, 429). Van Gennep qui pourtant ne cite pas Thiers donne à ce sujet la précision suivante qui explique par là même la formule elliptique du curé de Champrond : « Le jeudi est éliminé dans les provinces du Centre sous prétexte que le marié serait cocu ; d’où sans doute aussi l’élimination, dans ces mêmes régions et ailleurs, du mercredi puisque la nuit de noces se termine le jeudi (34) ». On évite aussi le vendredi, jour néfaste par excellence (IV, 429). Ces interdits condamnés par plusieurs statuts synodaux des XVIIe et XVIIIe siècles (35) et signalés par le curé de Sennely vers 1700 (36) sont largement respectés puisque le lundi et surtout le mardi sont en fait les deux grands jours de mariage sous l’Ancien Régime. Quant aux mois, on ne veut pas épouser en mai parce qu’on croirait épouser la pauvreté, ni en août parce qu’on croirait épouser des... (sic, IV, 429). L’interdit de mai est très général (37), mais son observation beaucoup plus lâche, comme en témoigne l’étude de l’état civil ancien qui montre qu’un peu partout l’indice des mariages en mai se situe autour de la moyenne des douze mois. En ce qui concerne l’interdit d’août dont la raison donnée par Thiers reste sybilline, il sera noté en Normandie au xix» siècle (38), mais le nombre relativement faible de mariages effectivement observé durant ce mois d’été peut s’expliquer simplement, dans les paroisses rurales, par le fait qu’il s’agit de l’époque des gros travaux. Il faut éviter aussi de célébrer deux mariages le même jour dans la même église, (car) le premier serait heureux et le second malheureux (IV, 429). Cette croyance devait être en fait peu enracinée, car la célébration successive de deux, voire de trois mariages le même jour est un des traits de la nuptialité d’Ancien Régime. [p. 453]

Lorsque le cortège nuptial rencontre un convoi mortuaire sur le chemin de l’église, le sexe du mort indique qui, de l’époux ou de l’épouse, mourra le premier (IV, 471). De même, lors de la cérémonie religieuse, il est important d’observer les deux cierges qui sont devant les mariés : si l’un de ces cierges s’éteint avant la fin de la célébration, cela signifie que celui des deux époux devant lequel il se trouve mourra infailliblement dans l’année (IV, 471). Quant aux singeries et railleries à l’égard des nouveaux époux, à l’intérieur même de l’église, sous forme notamment de présents à l’épouse (IV, 447), de chansons profanes et immodestes (IV, 462) et de salves de mousquets, fusils ou pistolets (IV, 465), elles sont expressément défendues, rappelle Thiers, par de nombreux statuts synodaux (39). Mais l’essentiel des pratiques populaires en marge de la cérémonie religieuse proprement dite, tend à prévenir le nouement de l’aiguillette (40). L’existence même du maléfice est reconnue par l’Eglise qui continue à menacer leurs auteurs d’excommunication. Pour se prémunir contre un sort aussi fâcheux, diverses précautions sont recommandées. Il faut que quelques jours avant le mariage les fiancés passent devant le grand crucifix de l’église paroissiale sans le saluer, ou entre la croix et la bannière à l’occasion d’une procession, ou encore que le futur marié urine, de préférence trois fois, dans l’anneau destiné à la mariée (IV, 447). Un autre moyen consiste pour le fiancé à avoir commerce avec sa fiancée avant les épousailles (IV, 448, 519). Le matin des noces, il faut que l’époux, comme cela se pratique en beaucoup d’endroits, mette du sel dans ses poches et des sous marqués dans ses souliers (IV, 447), cependant que l’épouse met sa bague dans l’un de ses souliers tant que dure la cérémonie, ne la reprenant qu’au moment de la bénédiction (IV, 519) [41]. Pendant celle-ci, il faut que quelques assistants viennent battre les pieds des époux agenouillés sous le poêle (IV, 460) [42], enfin qu’au moment où l’époux présente l’anneau à sa femme, celle-ci le laisse tomber volontairement et qu’après qu’il l’ait ramassé le mari affecte de ne le faire entrer dans le doigt de la main que jusqu’à la première jointure et pas avant (IV, 456) [43]. On peut aussi, pour mieux déjouer les manœuvres des sorciers, épouser la nuit ou en cachette (IV, 519). De même que lors des fiançailles, les nouveaux mariés doivent donner de l’argent, à la sortie de l’église, afin de permettre à toute la noce d’aller boire au cabaret : sans cette exaction, le mariage ne prospérerait pas (IV, 446) [44]. Il en serait de même si les assistants oubliaient de jeter des grains de blé sur la mariée au moment de son entrée au domicile de son mari (IV, 471). Lors du bal qui marque la fin du repas, les nouveaux mariés doivent éviter de danser ensemble, sinon la nouvelle épouse sera la maîtresse(IV, 470). En ce qui concerne la nuit de noces, Thiers signale la pratique générale qui consiste à porter aux nouveaux mariés ce qui s’appelle le bouillon, ou la soupe de la mariée, ou la fricassée, ou le pâté de l’épousée (IV, 486) [45]. Si, en dépit des précautions prises, les époux, victimes du nouement de l’aiguillette, se révèlent incapables de consommer le mariage, ils ont à leur disposition de nombreuses parades, en dehors des exorcismes de l’Église : Le nouement de l’aiguillette est un mal si sensible à la plupart de ceux qui en sont frappés, qu’il n’y a rien qu’ils ne fassent pour en être guéris ; que ce soit Dieu ou le Diable qui les en délivre, c’est de quoi ils se mettent peu en peine, pourvu qu’ils en soient délivrés (IV, 518). En dehors de l’absorption de joubarbe (I, 149), Thiers ne donne pas moins de vingt recettes différentes (IV, 519-523), parmi lesquelles les suivantes : faire mettre les nouveaux mariés tous nus et faire baiser à l’époux le gros doigt du pied gauche de l’épouse et à l’épouse le gros doigt du pied gauche de l’époux (IV, 519) ; percer un tonneau de vin blanc dont on n’a encore rien tiré et faire passer le premier vin qui en sort dans la bague qui a été donnée à l’épouse le jour du mariage (IV, 521) ; pisser dans le trou de la serrure de l’église où l’on a épousé (ibid.) ; dire pendant sept matins à soleil levant, le dos tourné du côté du soleil, certaines oraisons(IV, 522) [46]. [p. 455]

En ce qui concerne les rapports conjugaux, Thiers s’élève contre la croyance selon laquelle les personnes mariées offensent Dieu en assistant à la messe après s’être rendu l’un à l’autre le devoir conjugal la nuit précédente (III, 234). De même, il rappelle longuement que l’on doit rendre en tout temps le devoir conjugal, quand on le demande et qu’on n’a pas de raison légitime de le refuser, y compris dans les temps où l’Église conseille simplement la continence, c’est- à-dire, précise-t-il, les jours de prières, de jeûnes, de fêtes et les deux ou trois premières nuits des noces (IV, 499-501). L’abstinence quadragésimale ou la pratique des nuits de Tobie n’est qu’un conseil de la part de l’Église, non un précepte (47).

L’agonie, la mort et l’inhumation constituent le dernier des grands rites de passage. Quand quelqu’un est au lit malade et que l’on veut savoir s’il mourra de cette maladie, il suffit de lui mettre du sel dans la main : si le sel fond, c’est une marque qu’il en mourra (I, 184). Si le malade est mourant, il faut pour que l’agonie ne soit pas trop longue disposer le lit de telle sorte que les soliveaux du plancher de la chambre où il est malade ne soient pas de travers mais en long (I, 236 ; IV, 347) [48]. Lorsque le prêtre vient donner l’extrême-onction, il faut que les cierges ou les chandelles disposés dans la pièce soient au nombre de treize (IV, 324) [49]. De plus, il faut éviter de se tenir au pied du lit pendant la cérémonie sous peine de hâter la fin du malade (IV, 347). Il faut aussi bien prendre garde que le mourant ait fait son testament avant l’administration du sacrement, car une fois extrêmisé il ne pourrait plus disposer de ses biens (IV, 346). Si c’est le maître du logis qui meurt, on jette toute l’eau qui est dans les seaux de crainte que son âme s’y étant baignée, on ne boive ses péchés, et on couvre les ruches d’un drap noir, sans quoi les abeilles mourraient faute de porter le deuil de leur maître (I, 237) [50]. Tant que le mort est dans la chambre mortuaire, il convient de ne pas travailler dans cette chambre, comme s’il était fête double et de commandement (I, 235). Le linge qui a servi au défunt pendant sa maladie devra être blanchi à part pour empêcher qu’il ne cause la mort de ceux qui s’en serviraient après lui (I, 239). La mise dans le linceul doit se faire non sur la table de la chambre où a eu lieu [p. 456] le décès, sinon quelqu’autre personne de la maison (mourrait) dans l’année même, mais sur un banc ou à plate terre (I, 185). On met dans la main du défunt la plus grosse pièce d’argent qu’on peut avoir (I, 235) ou de petites cordes nouées de plusieurs nœuds (I, 238) [51]. Les ourlets du linceul, préalablement déchirés mais non coupés, ont des vertus thérapeutique : ils guérissent les fièvres si on les porte au cou ou au bras et les descentes de boyaux si l’on s’en ceint les reins (I, 330, 334). L’aiguille qui a servi à coudre le linceul peut être utilisée pour jeter un sort : placée sous une table, elle empêche de manger les gens qui y sont assis (I, 239) [52]. Lorsque le convoi mortuaire se rend à l’église, les participants placent des croix aux carrefours afin que le mort retrouve le chemin de son logis quand il y voudra revenir ou quand il ira au jugement dernier (I, 236) [53]. En ce qui concerne l’inhumation, il faut éviter de creuser la fosse un dimanche, sinon plusieurs personnes de la paroisse mourraient dans la semaine (I, 266). Lorsque l’on fait célébrer un trentain de messes pour le repos de l’âme d’un défunt, il faut veiller à ce que ce chiffre de trente ne soit ni amputé, ni dépassé, et que ces messes ne soient pas dites en moins de jours que trente, sinon elles seraient toutes inutiles (III, 108).

*

* *

En dehors des grands événements qui, du berceau à la tombe, marquent chaque vie individuelle, l’année est rythmée par les dates du calendrier liturgique et agraire. Le 2 février, jour de la Purification ou de la Chandeleur, il faut faire des crêpes, au moment de la messe, afin de ne point manquer d’argent toute l’année (I, 327) [54], et tourner trois fois autour d’une escabelle avec un cierge béni ce jour-là, afin d’être préservé de la foudre et de tout maléfice (I, 262). Dans la nuit du 5 février, fête de sainte Agathe, il faut sonner les cloches de la paroisse pour chasser les sorcières, à cause que c’est particulièrement cette nuit-là qu’elles courent (I, 264) [55]. Les rites concernant le mardi gras et le début du Carême sont très nombreux et Thiers en signale quelques-uns : faire, le mardi gras, une aspersion de bouillon d’andouille autour des maisons pour empêcher que les [p. 457] renards ne viennent y manger les poules (I, 236) [56] ; ne pas filer ce même jour, de peur que les souris ne mangent le fil tout le reste de l’année (I, 258) [57] ; enterrer Carême-Prenant, c’est-à-dire un fantôme qu’ils appellent Carême-Prenant, pour avoir moins de peine à jeûner (I, 237) [58] ; porter, le premier dimanche de Carême, des brandons dans les champs pour les préserver des mulots, de l’ivraie et de la nielle (I, 259) et dans les jardins pour les rendre plus fertiles et notamment y faire venir de gros oignons (I, 263). C’est ce même dimanche des Brandons que se pratique en Lorraine le jeu des fassenottes qui consiste, pour les jeunes d’une paroisse assemblés pour la circonstance au son des violons, à désigner à hauts cris des époux et des épouses à tous les fils et filles du village : Thiers cite in extenso la condamnation de cette risée du sacrement de mariage par l’évêque de Toul en 1665 (IV, 405) [59]. Le 1er avril, il ne faut pas manquer de mettre du sel aux quatre coins des herbages afin de préserver les bestiaux des maléfices (I, 258, 263) [60].

Le dimanche des Rameaux, il faut ficher des rameaux bénits dans les terres ensemencées afin d’empêcher les sorciers de jeter un sort sur la future récolte (I, 260) [61] et tremper cinq feuilles de buis béni dans le breuvage des vaches pour les purger (I, 330). Pendant la semaine sainte, il ne faut pas garder chez soi de fil écru parce que N.S. en a été lié (I, 260), ni filer du mercredi saint au jour de Pâques de peur de filer des cordes pour lier Notre Seigneur (I, 265). Le jeudi saint, il faut, en dépit de la loi d’abstinence, manger un coq en mémoire du reniement de saint Pierre (I, 267). Le vendredi saint, il faut sevrer les enfants pour éviter qu’ils ne tombent en langueur (I, 269) [62], et les laver pour les préserver de la gale (I, 259) ; il faut aussi pendre un hareng aux soliveaux de la maison pour empêcher les mouches d’y entrer (I, 333) et garder soigneusement toute l’année les œufs pondus et les pains cuits ce jour-là : les premiers [p.458] seront très souverains pour éteindre les incendies dans lesquels ils seront jetés, les seconds, mis dans un tas de blé, le préserveront contre les souris (I, 320) [63]. Lors des Rogations, ou Roisons comme Von dit en certains lieux, c’est-à-dire les trois jours précédant l’Ascension, il ne faut ni faire la lessive, ni cuire de pain, de peur que quelqu’un de la maison ne meure (I, 265). La pluie qui tombe durant l’octave de la Fête-Dieu fait mourir les chenilles (64), mais les moutons que l’on tond pendant ces jours-là meurent dans l’année (I, 265).

Thiers est particulièrement prolixe sur les croyances populaires concernant la Saint-Jean d’été. Il faut, dit-il, sonner une cloche pendant vingt-quatre heures, la veille de la Saint-Jean, dès l’aurore, pour empêcher les maléfices des sorciers pendant toute Vannée ; assembler le même jour dans un carrefour tous les moutons, toutes les brebis et tous les agneaux d’une paroisse et les enfumer avec des herbes cueillies Vannée précédente, le même jour, avant le soleil levé, afin de les préserver de la… (sic) ; amasser le même jour aussi avant l’aurore ce que Von appelle du chardon roulant, pour en piquer les bestiaux malades en vue de les guérir ; prendre le même jour et dans la même circonstance du temps, une herbe appelée en quelques lieux, de la latte, la porter 5wr soi à la tête et à la ceinture, faire trois tours autour du feu de la Saint Jean et un signe de croix, afin de se garantir toute l’année du mal de tête et du mal de reins (I, 259-260) ; cueillir ce jour-là, avant l’aurore, certaines herbes, comme la racine de chicorée, pour empêcher les sorciers de faire du mal (I, 150, 268), et certains simples dans la créance qu’ils ont plus de vertu que s’ils étaient cueillis dans un autre temps (I, 266). Enfin, pour savoir de quelle couleur seront les cheveux de leur future femme, les garçons doivent tourner trois fois autour du feu de la Saint- Jean, puis lorsque le bois est à demi consumé, en prendre un tison, le laisser s’éteindre et le mettre, la nuit suivante, sous le chevet de leur lit ; le lendemain ils trouveront autour du tison des cheveux de la couleur de ceux de la belle (IV, 404) [65].

Certains interdits et certaines prescriptions sont liés à la fête d’un saint et sont souvent basés sur un jeu de mots. Il faut bien se garder de semer du blé le 2 octobre, fête de saint Léger, de peur que ce blé ne vienne léger (I, 269) [66] ; de filer le 29 novembre, jour de saint Saturnin qu’on nomme en quelques endroits saint Atome ou Atorni, de crainte que les moutons, les brebis et les agneaux n’aient [p. 459] le cou tors (I, 260) [67] ; de sortir les chevaux de l’écurie le 1er décembre, fête de saint Eloi, patron des laboureurs et des maréchaux, de même d’ailleurs que le 25 juin, fête de la translation de ses reliques, dite Saint-Eloi d’été (I, 268) [68] ; de sasser de la farine le 21 décembre, jour de la Saint-Thomas (I, 265) [69].

Enfin, la période qui va du 25 décembre au 6 janvier est marquée, elle aussi, par un certain nombre de coutumes qui concernent soit la veille, la nuit et le jour de Noël, soit le cycle des douze jours ou des douze nuits, depuis Noël jusqu’aux Rois. La veille de Noël, selon un usage surtout provençal précise Thiers, on transporte cérémonieusement dans l’âtre de la cuisine le tréfoir, ou bûche de Noël, qui, béni avec du vin par la personne la plus jeune de la maison, est allumé avec beaucoup de respect ; on continue à le mettre quelque temps au feu chaque jour jusqu’à l’Épiphanie et on en conserve toute l’année du charbon que l’on fait entrer dans la composition de plusieurs remèdes ; ses cendres protègent de la foudre, préservent les blés de la rouille, aident les vaches à vêler (I, 263, 329) [70]. C’est aussi la veille de Noël que se fabrique le pain de calende (71) que l’on fait le plus blanc et le plus gros possible ; il sera mangé le jour des Rois, sauf un petit morceau conservé pour guérir plusieurs maux (I, 263, 329); en dehors du pain de calende, tout le pain cuit le 24 décembre peut se garder dix ans sans se corrompre (I, 265). Au retour de la messe de minuit, au cours de laquelle on a pris soin de conserver un morceau de pain bénit qui protégera toute l’année contre les morsures des chiens enragés, il faut avant d’entrer dans la maison, faire boire chevaux et bestiaux (I, 328, III, 59). Le jour de Noël, il faut éviter de manger des prunes pour se préserver des ulcères (I, 263) et utiliser la nappe sur laquelle on a mangé pour garder le blé de semailles, afin qu’il vienne mieux et qu’il soit plus beau (I, 268). On peut aussi ce jour-là prévoir ce que sera le cours du blé : il suffit de prendre douze grains de blé, donner à chacun le nom d’un des douze mois, les mettre l’un après l’autre sur une pelle de feu un peu chaude en commençant par celui qui porte le nom de [p. 460] janvier et en continuant de même, et quand il y en a qui sautent sur la pelle, assurer que le blé sera cher ces mois-là (I, 259). Le bœuf ayant été sanctifié par sa présence lors de la naissance du Christ, c’est un sacrilège que de brûler les morceaux d’un joug rompu (I, 235) [72]. Le lendemain de Noël, jour de la Saint-Etienne, est particulièrement propice pour saigner les chevaux (I, 266). Par contre, entre les deux Noëls, c’est-à-dire entre la Nativité et la Circoncision, il faut bien se garder de cuire du pain (I, 260) et de faire la lessive (I, 265), de crainte qu’il n’arrive quelque malheur, cette dernière défense s’étendant même jusqu’à l’Épiphanie. Pendant la nuit des Rois, si l’on écrit avec son sang sur le front les noms des trois rois, Gaspard, Melchior et Balthazar, et qu’on se regarde ensuite dans un miroir, on s’y verra tel que l’on sera à l’heure de la mort de quelque manière que l’on meure(I, 236, 265).

*

* *

Le cycle individuel et le cycle calendaire ne regroupent pas la totalité des croyances et pratiques populaires. Beaucoup de celles-ci visant à une emprise plus ou moins efficace sur le monde et les dangers qu’il recèle, sont d’usage quotidien et sans référence à une date ou à un événement particulier. Prévoir l’avenir, déjouer le mauvais sort, se garantir contre la maladie, s’assurer de belles récoltes et un troupeau prospère sont des préoccupations constantes.

Il est possible à certains moments de l’année de prévoir le temps qu’il fera : selon qu’il pleut ou qu’il fait beau le jour de la saint Vincent (22 janvier), de la conversion de saint Paul (25 janvier), des saints Gervais et Protais (19 juin), de saint Urbain (25 mai), de saint Médard (8 juin), il pleuvra ou il fera beau temps vingt, trente ou quarante jours de suite (I, 266) [73]. D’une façon plus générale, prévoir c’est tenir compte des présages. Les plus nombreux sont des présages de malheur : ainsi, mettre sa chemise de travers le matin ; entendre le soir ou la nuit une chauve-souris, une orfraie ou un chat- huant crier sur le toit de la maison du voisin ou, en certain temps, un chien aboyer, un loup hurler, un chat miauler, une poule glousser, un corbeau croasser (I, 175) ; voir le matin en se levant un banc renversé ; faire tomber du sel sur la table ou du vin sur ses chausses ; disposer des couteaux en croix ; rencontrer en chemin quelque personne ou animal de mauvais augure (74) ; tuer un chien ou un chat ; voir quelqu’un cracher dans le feu (I, 183-186). De même, on [p. 461] peut s’attendre à quelque malheur quand dans une maison la poule chante avant le coq et la femme parle avant son mari ou plus haut que son mari (I, 185) [75]. Si quelqu’un rêve la nuit qu’il perd une dent, c’est signe que l’un de ses proches est mort ou mourra bientôt (I, 198). Le vendredi étant un jour néfaste, ce serait se préparer quelque malheur que de faire certaines choses ce jour-là, comme semer, planter, labourer, couper du bois, remuer du blé dans les greniers, se baigner, se couper les ongles, faire un contrat, se marier, rentrer chez soi au retour d’un voyage (I, 267, 268). A l’inverse, certains signes sont de bon augure, comme de rencontrer le matin une femme ou une fille débauchée, un loup, un crapaud, une cigale (I, 184) [76]. Voir une araignée filer est signe qu’il nous viendra de l’argent de quelque manière que ce soit (I, 185) [77]. Pour déjouer les maléfices dont on peut être la victime, certaines pratiques sont recommandées : frapper trois fois sur la coque des œufs que l’on vient de manger (I, 151), cracher sur le soulier de son pied droit avant de le chausser (ibid.), planter sur la porte de sa maison des têtes de clous ou une peau de loup (I, 150, 327), se laver les mains avec de l’urine, porter sur soi du sel non béni, un noyau de datte poli, de la racine de chicorée arrachée le matin de la Saint- Jean (I, 150), ou une image représentant l’adoration des trois Rois avec cette inscription : Sancti très reges, Gaspard, Melchior, Balthasar, orate pro nobis, nunc et in hora mortis nostrae (I, 354) [78]. On peut, à l’inverse, pour nuire à ses ennemis, les maléficier de différentes manières : faire ce qui s’appelle cheviller (I, 136) [79] ; empêcher quelqu’un de dormir en mettant dans son lit un œil d’hirondelle (I, 136) ; faire des figures de cire, de boue ou de quelqu’autre matière, les piquer, les approcher du feu ou les déchirer, afin que les originaux vivants et animés ressentent les mêmes outrages et les mêmes blessures dans leurs corps et dans leurs personnes (I, 135) [80].

Mais ce sont les pratiques que Von observe en quantité de lieux pour guérir les hommes et les bêtes de diverses maladies qui sont les plus nombreuses sous la plume de Thiers (81). D’ailleurs plusieurs [p. 462] des recettes qu’il donne sont incomplètes soit qu’il n’ait pas voulu en fournir le secret à son lecteur (82), soit qu’il ait été lui- même incomplètement informé. Certaines visent la fièvre ou les fièvres : boire dans un seau d’eau après qu’un cheval y aura bu (I, 325) ; dérober un chou dans un champ voisin et le mettre sécher à la crémaillère (I, 327) ; assister un même dimanche à trois aspersions de l’eau bénite dans trois paroisses différentes (I, 332) ; boire de l’eau bénite les veilles de Pâques ou de la Pentecôte (I, 334) ; aller en voyage(83) à une église dédiée à saint Pierre, sans se laver les mains, sans parler à personne, sans boire ni manger, et sans prier Dieu qu’on ne soit arrivé à l’église (I, 334) ; s’exposer tout nu au soleil levant et en même temps dire certaine quantité de fois Pater et Ave (I, 377) [84] ; pétrir un petit pain avec l’urine qu’une personne malade de la fièvre quarte aura rendue dans le fort de son accès, le faire cuire, le laisser froidir, le donner à manger à un… et faire trois fois la même chose pendant trois accès, le… prendra la fièvre quarte et elle quittera la personne malade (I, 335) [85]. Pour guérir de l’épilepsie ou mal caduc, il faut se mettre dans l’un des plats d’une balance et mettre son pesant de seigle dans l’autre (I, 327), ou s’attacher au bras le clou d’un crucifix (I, 337), ou proférer les paroles Dabit, habet, hebet (I, 353). Les verrues sont l’objet de plusieurs prescriptions, par exemple les frotter avec de la bourre trouvée fortuitement dans un chemin (I, 326) [86] ; couper en deux une pomme, ou un morceau de bœuf, ou une feuille de figuier, ou un cœur de pigeon, appliquer les deux morceaux sur les verrues, puis les lier ensemble et les jeter, à mesure qu’ils pourriront, les verrues diminueront (I, 326) ; mettre dans un papier autant de petites pierres qu’on a de verrues et jeter ce papier dans un chemin (I, 331). Pour guérir de la colique il faut réciter la prière suivante : Mère Marie, Madame sainte Emerance, Madame saint Agathe, je te prie de retourner en ta place, entre le nombril et la rate, au nom du Père etc. (I, 411). Pour faire cesser une hémorragie, il faut se mettre une clé creuse dans le dos (I, 333). Une clé est aussi utilisée contre la rage, dans le Comtat d’Avignon, en Provence, en Dauphiné et ailleurs, mais il s’agit d’une clé d’église, de préférence d’une église dédiée a saint Pierre, d’où le nom de clé de saint Pierre donné à ce remède (I, 322) [87]. On se débarrassera du mal de dents en fixant un [p. 463] clou dans un mur (I, 328) et de la gale en se frottant avec une poignée d’avoine que l’on laisse ensuite sécher, la gale diminuera à mesure que l’avoine séchera (I, 335). On remet (tra) les os disloqués avec de l’osier franc lié d’une certaine manière (I, 331) [88]. Contre les brûlures, il faut prononcer les conjurations suivantes : N.S. Père s’en va par une voie, trouve un enfant qui crie. Père, qu’a cet enfant? Il est chu en braise ardent. Prenez du sain de porc et trois haleines de votre corps, et le feu en sera dehors ; ou bien, Feu, perd ta chaleur, comme Judas perdit sa couleur quand il trahit Notre Seigneur (I, 409) [89]. Pour se prémunir contre la peur, on peut soit avoir sur soi un œil ou une dent de loup (I, 333), soit monter sur un ours et faire certains tours dessus (I, 337) [90].

Au-delà de ces pratiques qui toutes sont considérées comme superstitieuses à un titre ou à un autre par le curé de Champrond, le recours aux prières officielles de l’Eglise et notamment aux suffrages des saints, se double aussi parfois d’habitudes douteuses que Thiers ne manque pas de relever. C’est ainsi que s’il est parfaitement licite à ses yeux de se faire dire des évangiles, c’est-à-dire réciter une page d’évangile par un prêtre, étole au cou, dans le but d’obtenir une guérison ou une grâce particulière, il l’est beaucoup moins de choisir pour cela une heure et un jour déterminé, d’exiger du prêtre qu’il soit à jeun, ou de garder pendant la lecture le pied droit levé et le menton dans la main droite (II, 437-438). Il en est de même pour ce qui se passe en certaines églises de Bretagne (où) les paysans se font dire des messes pour être guéris ou préservés de certaines maladies, et à ces messes ils offrent des épingles croches qu’ils mettent sur les autels, et à la fin ils se font dire des évangiles, après quoi ils vont hocher la tête trois fois dans une armoire ou dans un trou qui est proche ces autels (III, 178) [91].

La protection des récoltes et des troupeaux est un souci qui chez les paysans prime celui de leur propre santé ou de celle de leurs proches. Certains tournent trois tours autour d’une charrue, tenant en leurs mains du pain, de l’avoine et de la lumière, avant que de commencer à labourer une pièce de terre, afin que leur travail soit plus heureux (I, 239). En cas de grêle, d’orage ou d’ouragan, il faut pour en préserver les récoltes que le curé apporte le ciboire contenant l’eucharistie à la porte de l’église et fasse des signes de croix avec, du côté des tempêtes (II, 310). Pour empêcher que les loups ne [p. 464] fassent aucun mal aux brebis et aux porcs, il faut faire comme certains bergers et porchers qui écrivent le nom de saint Basile sur un billet et attachent ce billet en haut de leur houlette ou de leur bâton (I, 359) [92]. Lorsque les chevaux sont malades des tranchées, le seul remède est de les faire changer de paroisse ou, comme Von dit en certains lieux, les faire changer de dîmage (I, 330) [93]. Pour débarrasser les brebis des vers dont elles sont parfois atteintes, il faut leur attacher au cou de trois ou de neuf sortes de bois (I, 330) et pour les guérir du becquereau, dérober une oreille de charrue, la placer sous le seuil de la bergerie et faire passer les brebis pardessus (I, 325). Il faut enterrer dans l’étable, l’écurie ou la porcherie les bêtes qui y sont mortes pour empêcher que les autres ne meurent (I, 329). Enfin, grillons et abeilles sont des animaux familiers et de bon augure : aussi ne faut-il jamais tuer les premiers (I, 266), ni acheter ou vendre les secondes, mais seulement les échanger (I, 238).

*

* *

Au terme de cette longue nomenclature, parfois fastidieuse, c’est l’impression du « déjà vu » qui prévaut. Et de fait, la quasi-totalité des croyances et des pratiques dénoncées par Thiers comme superstitieuses sont connues par ailleurs et attestées pour le XIXe et la première moitié du XXe siècle par les observations de toutes sortes engrangées par Van Gennep. Pourtant, il n’est pas indifférent pour l’historien de savoir, grâce à ce témoignage, qu’elles étaient déjà bien vivantes au temps de Louis XIV. Seuls, des points d’ancrage chronologiques précis de ce type permettront à l’ethnographie historique de se constituer et d’être crédible. A cet égard, les archives de la répression mériteraient d’être interrogées plus systématiquement qu’elles ne l’ont été jusqu’ici (94). C’est seulement lorsque aura été fait ce [p. 465] patient travail de répertoriage et de datation des formes jugées déviantes par les autorités civiles et surtout ecclésiastiques, que l’on pourra espérer — dans une seconde étape, de beaucoup la plus difficile — refaire le puzzle de tous ces morceaux et retrouver la cohérence profonde de ce qui constituait la culture des classes populaires dans la France du XVIIe siècle.

F. L.

Notes

(1) Sur la notion, délicate, de « christianisme populaire », cf. la récente mise au point collective Religion populaire et réforme liturgique, Paris, 1975, avec notamment la contribution de R. Courtas et F.-A. Isambert, « Ethnologues et sociologues aux prises avec la notion de populaire », et celle de Ph. Aries, « Religion populaire et réformes religieuses ». Cf. aussi Y.-M. Bercé, Fête et Révolte. Des mentalités populaires du XVIe au XVIII » siècle, Paris, 1976 (notamment le chapitre IV, « La religion populaire persécutée »).

(2) Tout en condamnant officiellement la superstition par la voix de ses Pères et de ses conciles.

(3) Cf. à ce sujet, Jean Delumeau, « Les réformateurs et la superstition », dans Actes du colloque « L’amiral de Coligny et son temps », Paris, Société de l’histoire du protestantisme français, 1974, p. 451-487.

(4) Le culte des saints guérisseurs et les pèlerinages qu’il suscite en est un bon exemple. Où s’arrête, en ce domaine, le culte licite, réaffirmé et encouragé à Trente, et où commence la superstition ? Évêques et curés sont souvent bien en peine pour le dire et en arrivent à tolérer certaines pratiques jugées pourtant douteuses.

(5) Thiers est très conscient de l’étendue du mal et de son ambiguïté. Il écrit dans la préface de l’édition de 1679 : « II y a sujet de s’étonner que (les superstitions) soient aussi répandues dans le christianisme qui est une religion toute de sainteté et de vérité, que nous les voyons aujourd’hui avec douleur. Car enfin elles trouvent créance dans l’esprit des grands ; elles ont cours parmi les personnes médiocres ; elles sont en vogue parmi le simple peuple ; chaque royaume, chaque province, chaque paroisse a les siennes propres ; tel les observe qui n’y pense nullement ; tel en est coupable qui ne le croit pas ; elles entrent jusque dans les plus saintes pratiques de l’Église, et quelquefois même, ce qui est tout à fait déplorable, elles sont publiquement autorisées par l’ignorance de certains ecclésiastiques qui devraient empêcher de toutes leurs forces qu’elles ne prissent racine dans le champ de l’Église où l’ennemi les sème durant la nuit sur le bon grain. »

(6), II convient de soigneusement distinguer les différentes versions et éditions du Traité des superstitions (ce que n’ont pas toujours fait les auteurs des notices biographiques ou bibliographiques consacrées à Thiers) : 1) Traité des superstitions selon l’Écriture sainte, les décrets des conciles et les sentimens des saints Pères et des théologiens, par M. Jean-Baptiste Thiers, Paris, A. Dezallier, 1679, 1 vol., in-12 ; 2° éd. revue, corrigée et augmentée, Paris, A. Dezallier, 1697, 2 vol., in-12 ; 3° éd., Paris, 1712, 2 vol., in-12. 2) Traité des superstitions qui regardent les sacremens selon l’Écriture sainte, etc., Paris, J. de Nully, 1703- 1704, 2 vol., in-12 ; il s’agit d’un ouvrage distinct du précédent, qui en est la suite et qui avait été annoncé par Thiers dès la préface de 1679. 3) Les deux ouvrages sont réunis en un seul, après la mort de Thiers, sous le titre du second, Traité des superstitions qui regardent les sacremens selon l’Écriture sainte, etc., Paris, Cie des libraires, 1741, 4 vol., in-12 ; rééd. sans changements, Avignon, L. Chambeau, 1777, 4 vol., in-12. Sauf mention spéciale, toutes mes références sont faites à l’édition d’Avignon, 1777.

(7) Paris, 1937-1958, 9 vol. parus, soit tome Ier (en 7 volumes de pagination continue, 3166 pages au total), tomes III et IV (2 vol., 1078 pages au total).

(8) Van Gennep revient à plusieurs reprises là-dessus, par exemple à propos des feux de la Saint-Jean : « II est entendu qu’ici, comme partout dans le Manuel, je bloque les documents répartis dans les deux ou trois derniers siècles jusque vers 1940. » (IV, p. 1753, note 1.)

(9) Souvent même de façon hypercritique, ainsi lorsqu’il prétend que les coutumes populaires rapportées par Thiers « ont été observées uniquement dans le pays chartrain, mais ne proviennent ni de la région du Mans où l’abbé n’était qu’un étranger, ni surtout de la France entière ». (III, p. 130). En fait on va voir que l’utilisation fréquente par Thiers de statuts synodaux bien localisés permet de dépasser, dans certains cas, les limites du pays chartrain.

(10) Maurice Crubelier exprime bien cette réaction des historiens devant l’énorme matière accumulée par les folkloristes : « D’une telle moisson, on se trouve à la fois comblé et déçu : on suspecte un enracinement millénaire… sans pouvoir lui donner d’épaisseur historique. » {Histoire culturelle de la France, XIXe-XXe siècle, Paris, 1974, p. 52.)

(11) Montaillou, village occitan, de 1294 à 1324, Paris, 1975, p. 576.

(12) Cf. Roger Vaultier, Le folklore pendant la guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission, Paris, 1965.

(13) II évoque, dans sa préface de 1679, « le très .grand nombre d’observances superstitieuses que j’y rapporte et que j’ai remarquées dans les livres et dans le commerce du monde ». De même, à propos des superstitions qui regardent le mariage, il note : « Voici ce que j’en ai pu remarquer dans l’usage du monde. » (Ed. 1777, IV, p. 401.)

(14) Je note ici l’essentiel de la biographie de Thiers. Né à Chartres le 11 novembre 1636, élève de la Sorbonne où il prend les grades de maître es arts, puis de bachelier en théologie, enfin de docteur, il reçoit en 1666 la cure de Champrond-en-Gastine au diocèse de Chartres ; il doit renoncer à ce bénéfice en 1691 à la suite de ses démêlés avec le grand archidiacre et le chapitre cathédral de Chartres ; il reçoit en janvier 1692 la cure de Vibraye, au diocèse du Mans, où il meurt le 28 février 1703. Auteur de nombreux ouvrages, dont certains restés manuscrits, Thiers n’a donné lieu à aucun travail d’ensemble. Par contre, il a sa notice dans de nombreux dictionnaires. La plus complète et la mieux informée est celle de Lucien Merlet, Bibliothèque chartraine, Orléans, 1882 (p. 423-433) ; la plus récente, celle de E. Amann dans le Dictionnaire de théologie catholique de Vacant, Mangenot et Amann, Paris, t. XV, 1946 (col. 617-618).

(15) Avec notamment le Manuel de Van Gennep et Le folklore de la Beauce et du Perche de Félix Chapiseau, Paris, 1902, 2 vol.

(16) Le plus récent exposé, selon ce plan, de la culture populaire traditionnelle est celui de Maurice Crubelier, op. cit., p. 52-102.

(17) Les références dans le texte renvoient à l’un ou l’autre des quatre volumes de l’édition de 1777 ; ici, page 185 du volume Ier.

(18) II s’agit de l’abbaye de Coulombs, entre Maintenon et Dreux, diocèse de Chartres.

(19) Thiers en donne partiellement le texte : Anna peperit Mariant, Maria Christum Salvatorem nostrum, Elisabeth Johannem Baptistam, Maria Jacobi Jacobum Regallium, sic mulier ista pariât Elisa et salva in nomine Domini + J. C. puerum qui est in utero, etc.

(20) Comme parfois, Thiers ne précise pas davantage pour une raison qu’il donne dans sa préface : « Je n’ai pas toujours rapporté toutes les paroles ni toutes les circonstances qui doivent accompagner les superstitions afin qu’elles puissent produire les effets que l’on en espère, parce que j’ai eu crainte d’enseigner le mal en voulant le combattre et le détruire ; je les ai néanmoins rapportées les unes et les autres, lorsque j’ai jugé qu’elles ne pouvaient avoir de mauvaises suites ou qu’elles ne devaient pas être omises » C’était sans doute le cas, à ses yeux, de la prière citée à la note précédente.

(21) Luxe de la robe de baptême et sonneries de cloches, contre lesquels s’élève Thiers, sont donc des pratiques d’origine populaire et non liturgique, comme l’a bien souligné Van Gennep (I, p. 131 et 135).

(22) Ce que dénonce ici Thiers, c’est non le dépôt du chrémeau à l’église, qui est recommandé par de nombreux rituels (cf. Abbé J. Corblet, Histoire… du sacrement de baptême, Amiens, 1881, t. II, p. 422-424), ni son utilisation le mercredi des Cendres pratiquée officiellement dans beaucoup de régions, mais le fait d’y glisser une pièce de monnaie : « Cette pratique, écrit-il, sent plutôt la simonie que la superstition. »

(23) Même pratique à Sennely, en Sologne, à la fin du XVIIe siècle, d’après son prieur curé Christophe Sauvageon (Emile Huet, « Le manuscrit du prieur de Sennely, 1700 », dans Mémoires de la Société archéologique et historique de l’Orléanais, t. XXXII, 1908, p. xi).

(23 bis) Même croyance dans la région de Saint-Calais (haut Maine), à la fin du XVIIesiècle, selon la réponse du procureur-syndic de la commune à l’enquête Grégoire en 1790 : « Une femme qui après une couche paraît à l’église pour se faire relever, ne doit pas prendre l’eau bénite elle-même, il faut que quelqu’un ait la charité de lui en mettre sur le front, sinon sa profanation serait punie de mort dans l’année. » (Dans M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, Une politique de la langue. La Révolution française et les patois, Paris, 1975, p. 245.)

(24) Sur le carreau, ballonnement abdominal des enfants atteints de gastroentérite, cf. Dr. J. Fournée, Le culte populaire et l’iconographie des saints en Normandie, Paris, 1973, p. 180.

(25) Sur cette pratique, et d’autres voisines, signalées par les folkloristes des xixe et xx » siècles, cf. Van Gennep, op. cit., I, p. 239.

(26) Thiers désigne, sous cette formule pudique, quelques gouttes de sang menstruel, pratique extrêmement répandue, comme le signale Van Gennep dans un passage (Op. cit., I, p. 240) où il se réfère explicitement au Traité des superstitions. Même pratique à Montaillou au début du XIVe siècle (cf. Em. Le Roy Ladurie, op. cit., p. 275).

(27) Cf Van Gennep, op. cit., p. 273.

(28) Thiers en donne la liste suivante, qui fait penser à l‘Inventaire de Prévert : « Une vierge, une femme échevelée, une femme grosse, un moine, un lièvre, un prêtre, un chien, un chat, un borgne, un boiteux, un aveugle, un serpent, un lézard, un cerf, un chevreuil, un sanglier. »

(29) « Par exemple, une courtisane, un loup, une araignée, un pigeon, une cigale, un crapaud, une chèvre. »

(30) Selon Van Gennep {Op. cit., VI, p. 2834), « par oiseau de saint Martin, on entend communément l’oie parce que, là où la vigile (de la Saint-Martin) était abondamment fêtée, ce volatile constituait le mets par excellence ». Toutefois, il précise en note, en s’appuyant sur Du Cange, que l’oiseau de saint Martin désigne aussi, notamment en Blésois, la corneille.

(31) Sur les fiançailles dans la France d’Ancien Régime, cf. Cécile Piveteau, La pratique matrimoniale en France d’après les statuts synodaux du concile de Trente à la Révolution, Paris, 1957, p. 18-29.

(32) Thiers signale ailleurs (IV, 475) que les secondes noces sont aussi l’objet de charivaris. Il revient plus longuement sur le sujet dans son Traité des jeux et des divertissements, Paris, 1686, p. 288-292.

(33) Cf. Van Gennep, op. cit., I, p. 290, avec citation du passage de Thiers (c’est l’un des rares cas où le curé chartrain est cité in extenso). Van Gbnnep note que cette coutume, que Thiers semble expliquer par un jeu de mot populaire sur le double sens de bannir, est générale en France, « du moins autrefois, car de nos jours elle est appliquée moins strictement » (le t. Ier date de 1943).

(34) Van Gennep, op. cit., II, p. 383.

(35) Cf. C. Piveteau, op. cit., p. 57.

(36) « Les Solognots disent que les maris auraient des femmes infidèles s’ils étaient mariés le mercredi. » (Op. cit., p. XI.)

(37) Cf. Van Gennep, op. cit., II, p. 379 et IV, p. 1430. L’interdit qui remonte, on le sait, à l’Antiquité, ne doit rien, à la date où écrit Thiers, au culte du mois de Marie qui ne se développera qu’au début du xix* siècle. Exemple des pièges d’une ethnographie a-historique.

(38) Van Gennep, op. cit., II, p. 380.

(39) C. Piveteau {op. cit., p. 60) renvoie aux principaux d’entre eux.

(40) Sur le nouement de l’aiguillette, cf. Emmanuel Le Roy Ladurie, « L’aiguillette », dans Europe, mars 1974 (numéro spécial sur Freud), p. 134-146, qui utilise essentiellement, outre l’Encyclopédie théologiquede l’abbé Migne, les écrits de Jean Bodin, Pierre de Lancre et le Traité des superstitions de Thiers, et qui constitue une remarquable mise au point sur la question.

(41) Sur le symbolisme de ces diverses pratiques, cf. l’article de Le Roy Ladurie. Les sous (tirés de la bourse) sont l’équivalent des testicules, mis ainsi à l’abri des entreprises des sorciers, ainsi que l’anneau, symbole du sexe féminin. De même, le jet d’urine dans la bague de la future épouse est d’un symbolisme clair. Par contre, avec les relations prénuptiales, on passe du symbolisme à la réalité.

(42) Cf. F. Chapiseau, op. cit., II, p. 124, et Van Gennep, op. cit., II, p. 459.

(43) Selon Van Gennep {Op. cit., II, p. 458), « la manière dont la mariée permet au marié de mettre et d’enfoncer l’anneau sur son doigt sert de présage (…) : en recourbant le doigt elle s’efforce d’arrêter l’anneau sur le [p. 454] deuxième phalange, « afin d’être la maîtresse du ménage » ou « de la maison », ou « de dominer son mari ». De fait, dans la région de Saint-Calais, à la fin du XVIIIe siècle, on croyait que « l’empire appartiendra au mari ou à l’épouse suivant que l’anneau aura été plus ou moins avancé sur le doigt de cette dernière. » (M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, op. cit., p. 245). Mais F. Chapiseau donne pour sa part une explication qui permet de concilier Thiers d’un côté, Van Gennep et le procureur de Saint-Calais de l’autre : « Ce faisant, (l’épouse) croyait, d’abord accomplir un acte de volonté qui lui assurerait la maîtrise du ménage, ensuite éloigner tous les maléfices dont les sorciers, d’après la croyance populaire, se plaisaient à environner les nouveaux époux ; ceux-ci appréhendaient surtout ce maléfice appelé la nouûre ou le nouement de l’aiguillette » {Op. cit., II, p. 122.)

(44) C. Piveteau {Op. cit., p. 59) donne la référence aux statuts synodaux de seize diocèses répartis dans toute la France qui, entre 1615 et 1674, ont condamné explicitement cette pratique.

(45) Sur les différents termes employés selon les régions, cf. Van Gennep, op. cit., II, p. 560-571, qui donne notamment bouillon de la mariée en Orléanais, sans référence à Thiers, mais ne cite ni fricassée, ni pâté.

(46) Thiers cite aussi cette recette très particulière (IV, 522) : « Faire ce que faisait un certain promoteur de l’officialité de Châteaudun. Quand deux nouveaux mariés lui venaient dire qu’ils étaient maléficiés, il les conduisait dans son grenier, les attachait à un poteau face à face, le poteau néanmoins entre eux deux ; les fouettait de verges à diverses reprises ; après quoi il les déliait et les laissait ensemble toute la nuit, leur donnant à chacun un pain de deux sous et une chopine de bon vin, et les enfermant sous la clef. Le lendemain [p. 455] main matin, il allait leur ouvrir la porte sur les six heures et les trouvait sains, gaillards et bons amis. Un curé de mes amis, homme de mérite et de capacité, m’a assuré plus d’une fois que ce promoteur, qu’il connaissait parfaitement bien, guérissait ainsi les personnes qui se plaignaient à lui d’avoir l’aiguillette nouée. » On s’étonne que Le Roy Ladurie n’ait pas tiré parti de cette anecdote savoureuse dans son article cité, écrit sous le patronage de Freud.

(47) Van Gennep ne souligne pas suffisamment, à propos des nuits de Tobie, qu’il ne s’agit que d’un conseil de l’Église {Op. cit., II, p. 555).

(48) En d’autres termes, il faut que le lit soit parallèle aux poutres du plafond (qui est le sens, ici, du mot plancher). Van Gennep cite le fait, mais sans référence à Thiers (Op. cit., II, p. 665).

(49) « Superstition expressément condamnée par divers rituels », dit Thiers qui en cite plusieurs, de 1630 à 1660.

(50) Ces deux pratiques, très générales, sont signalées, entre autres, par F. Chapiseau, op. cit., II, p. 163, et par Van Gennep, op. cit., II, p. 674 (avec de multiples références).

(51) Ces deux coutumes sont signalées par Van Gennep dans plusieurs régions, notamment la seconde en Bretagne d’après une observation d’Alfred de Nore en 1846 (Op. cit., II, p. 718-724).

(52) Cf. Van Gennep, op. cit., II, p. 712.

(53) Le dépôt de petites croix, ou croisettes, aux carrefours est signalée par Van Gennep (Op. cit., II, p. 734-737), jusqu’à la veille de la Seconde Guerre mondiale, dans beaucoup de régions, notamment la Picardie et la Flandre, mais pas l’Ile-de-France ; aucune référence à Thiers.

(54) Sur le caractère rituel et magique des crêpes le jour de la Chandeleur et du mardi gras, cf. Van Gennep, op. cit., III, p. 1130, et Claude Gaignebet, Le carnaval, Paris, 1974, p. 53 et 150.

(55) Selon Van Gennep (Op. cit., V, p. 2509), on invoquait sainte Agathe, en Alsace, au milieu du xix » siècle, pour protéger les animaux contre les sorcières et les maladies. Sur la place de sainte Agathe dans l’« espace religieux » traditionnel, cf. C. Gaignebet, op. cit., p. 14.

(56) Une coutume exactement semblable est encore signalée, au milieu du XXe siècle, en Augoumois, Aunis et Saintonge, par M. Leproux (d’après Van Gennep, op. cit., III, p. 1127).

(57) Même interdiction signalée en de nombreuses provinces dans Van Gennep, op. cit., III, p. 1124 (avec référence à Thiers).

(58) Sur les diverses formes que peut revêtir le mannequin, ou fantôme, de Carnaval ou de Carême-Prenant, et sur les différents procédés de sa mise à mort, notamment l’inhumation, cf. Van Gennep, op. cit., III, p. 962. F. Chapiseau (Op. cit., I, p. 321) note en 1902 qu’en Beauce et dans le Perche, « le bonhomme de paille traditionnel, le chant, la parodie de l’enterrement, tout cela a disparu ».

(59) Van Gennep {Op. cit., I, p. 297) cite à son tour cette condamnation par l’évêque de Toul, d’après Thiers.

(60) On peut se demander si Thiers n’a pas confondu le 1er avril et la nuit du 30 avril au 1er mai, car c’est à cette dernière date que la coutume qu’il décrit est observée au XIXe siècle en beaucoup d’endroits de l’Ouest de la France, notamment en Anjou (Cf. Van Gennep, op. cit., IV, p. 1435 ; V, p. 2437).

(61) Le prieur de Sennely note vers 1700 : « (Les Solognots) font des croix de paille, le dimanche des Rameaux, aux quatre coins de tous leurs blés. » {Op. cit., p. X.)

(62) Même croyance en Franche-Comté au XIXe siècle et au pays messin au début du XXe, d’après Van Gennep, op. cit., III, p. 1361 et 1364 : choisir ce jour pour sevrer un enfant est la garantie qu’il « poussera » bien.

(63) Mêmes croyances en Savoie au XIe siècle et en Flandre et Hainaut au début du XXe (d’après Van Gennep, op. cit., III, p. 1360).

(64) Cf. J.-P. Chassany, Dictionnaire de météorologie populaire, Paris, 1970, p 112, qui cite deux proverbes ni localisés, ni datés : « Pluie de Fête-Dieu tue les chenilles » ; « Jeudi de la Fête-Dieu, s’il pleut ce jour-là, le blé versera, mais toutes les chenilles mourront. »

(65) Toutes ces croyances ont été observées un peu partout par les folkloristes du XIXe siècle et sont longuement répertoriées, avec références, dans Van Gennep, op. cit., IV, p. 1727-2130. Cf. aussi pour la Beauce et le Perche, F. Chapiseau, op. cit., I, p. 317-320.

(66) Van Gennep (op. cit., VI, p. 2787) cite le proverbe : « Ne sème pas au jour de saint Léger, Si tu ne veux pas du blé léger, Mais sème au jour de saint François, Ton blé aura du poids. »

(67) En Normandie, « saint Saturnin, transformé en saint « Ratourni » fait « ratourner » à leur devoir les maris infidèles » (Dr Jean Fournée, Le culte populaire et l’iconographie des saints en Normandie, Paris, 1973, p. 62).

(68) Cf. Van Gennep, op. cit., IV, p. 2093-2099 ; VI, p. 2749.

(69) Vers 1700, les Solognots « croiraient offenser Dieu s’ils sassaient leur farine le jour de saint Thomas, parce qu’ils ont une fausse tradition parmi eux que ce saint apôtre a été martyrisé avec une sassoire ;ils en ont fait un proverbe :Au jour de saint Thomas, pour Dieu n’y sasse pas ! » (Le manuscrit du prieur de Sennely, op. cit., p. x.)

(70) Ces croyances concernant la bûche de Noël sont aussi mancelles, si l’on en croit le témoignage du procureur-syndic de Saint-Calais en 1790 : « La nuit de Noël, on met dans le feu un gros morceau de bois appelé tréfous, on en retire les restes pour les placer sous les lits, et l’on est intimement persuadé qu’avec cette précaution la maison sera préservée du tonnerre pendant une année. » (M. de Certeau, D. Julia, J. Revel, op. cit., p. 245). Cf. aussi Van Gennep, op. cit., VII, p. 3063-3163 (Van Gennep cite longuement et critique le témoignage de Thiers, notamment p. 3121, 3126, 3145).

(71) Sur le nom de calende pour désigner Noël, cf. Van Gennep, op. cit., VII, p. 2863.

(72) Même croyance en Sologne vers 1700, selon le curé de Sennely : « Ils regardent comme une faute punissable de cette vie de faire brûler le joug d’une charrue et l’on a vu souvent de pauvres malades s’en faire mettre sous le coussin de leur lit dans leur agonie parce qu’ils appréhendaient d’en avoir fait brûler par mégarde. » (Op. cit., p. xi.)

(73) Cf. J.-P. Chassany, op. cit., passim, avec citation, à propos de chacun de ces saints, de nombreux proverbes tirés pour certains du Calendrier des bons laboureurs pour 1618, Paris, 1618.

(74) Cf. supra, note 28.

(75) Cf. F. Chapiseau, op. cit., I, p. 279 : « Une poule qui chante le coq présage un malheur. »

(76) Sur les personnes et animaux de bon augure, cf. supra, note 29.

(77) Sur cette croyance très répandue, cf. notamment le témoignage beauceron de F. Chapiseau, op. cit., I, p. 270.

(78) Thiers ajoute : « En 1679, je trouvai une de ces images enfermée dans un phylactère d’étain pendu au cou d’un petit enfant. »

(79) Ambroise Paré (cité par Littré) écrit : « II y en a (des sorciers) qui empêchent que l’homme a rendu son urine, ce qu’ils appellent cheviller. » Mais à l’article chevilleur Littré lui-même donne cette définition : « Nom qu’on donnait à des sorciers qu’on prétendait capables de nouer l’aiguillette. » En fait, cheviller évoque l’impuissance féminine par obturation, de même que nouer l’aiguillette, l’impuissance masculine par ligature et castration.

(80) Sur la sorcellerie et la magie, naturelle et diabolique, et les pratiques qui s’y rattachent au XVIIe siècle, cf. R. Mandrou, Magistrats et sorciers en France au XVIIe siècle, Paris, 1968, et K. Thomas, Religion and the décline of magie, New York, 1971.

(81) Encore précise-t-il : « En voici divers exemples par lesquels on pourra juger facilement des autres que je ne rapporterai point et qui sont en très grand nombre. » (I, 324.)

(82) Sur ce souci de prudente discrétion, cf. supra, note 20.

(83) C’est-à-dire en pèlerinage.

(84) Thiers ne peut retenir ici ce commentaire : « II y a des femmes et des filles qui le pratiquent ainsi, ayant plus de soin de leur santé que de leur honnêteté, de leur modestie et de leur salut. »

(85) Thiers a laissé en blanc la place du mot chien, mais celui-ci est donné par de nombreuses recettes identiques. Sur les recettes données par Thiers, presque toutes attestées, ici ou là, du XVIIe au XXe siècle, cf. Marcelle Bouteiller, Médecine populaire d’hier et d’aujourd’hui, Paris, 1966.

(86) La bourre désigne un amas de poils détachés de la peau de certains animaux à poil ras. Thiers ajoute : « Et celui qui la ramassera aura les verrues. »

(87) Sur l’utilisation de la clé contre la rage, cf. entre autres, Van Gennep, VI, p. 2656, op. cit., VI, p. 2656.

(88) Nouvel exemple de jeu de mots, à valeur magique (os, osier).

(89) Ces deux formules conjuratoires sont citées par de très nombreux auteurs, notamment M. Bouteiller, op. cit., p. 164 et 313.

(90) Mais Thiers d’ajouter : « Cela se pratiquait autrefois en France plus communément qu’aujourd’hui, ou parce qu’aujourd’hui on voit moins d’ours en France qu’autrefois, ou peut-être parce qu’aujourd’hui les Français sont plus éclairés et moins superstitieux qu’ils n’étaient autrefois. » Sur le mythe de l’ours et son rôle dans la civilisation traditionnelle, cf. C. Gaignebet, op. cit., passim.

(91) Thiers ajoute : « Ces messes ne peuvent passer pour superstitieuses, mais cette offrande d’épingles croches et ce hochement de tête dans une armoire ou dans un trou, en fait perdre tout le mérite aux personnes qui les font dire. »

(92) II faut évidemment lire saint Biaise, et non saint Basile (il s’agit beaucoup plus vraisemblablement d’une coquille typographique que d’une erreur de Thiers). Sur saint Biaise, protecteur des bestiaux et dont la fête est le 3 février, lendemain de la Chandeleur, cf. Van Gennep, op. cit., V, p. 2465-2480, F. Chapiseau, op. cit., I, p. 113-116, C. Gaignebet, op. cit., p. 124-130.

(93) Cette coutume est signalée comme très générale dans M. Bouteiller, op. cit., p. 323.

(94) Sur l’utilisation à cette fin, des statuts synodaux, cf. sur le plan théorique, Van Gennep, « Note sur la valeur documentaire folklorique des canons des conciles et des constitutions synodales », Jubilé Alfred Loisy (Paris, 1928, t. III, p. 94-108) et « Décrets et édictions des conciles » (avec référence à Thiers), dans Textes inédits sur le folklore français contemporain (Paris, 1975, p.. 125-135) et Gabriel Le Bras, Préface au Répertoire des statuts synodaux des diocèses de l’ancienne France par A. Artonne, L. Guizard, O. Pontal (Paris, 2° éd., 1969, p. 3-10) ; et sur le plan pratique, C. Piveteau, op. cit., qui fournit quelques indications. Sur l’utilisation, à cette même fin, des procès-verbaux de visites pastorales, cf. le remarquable article de Dominique Julia, « La réforme posttridentine en France d’après les procès-verbaux de visites pastorales : ordre et résistances », dans La societa religiosa nell’eta moderna (Naples, 1973, p. 311-415).

LAISSER UN COMMENTAIRE