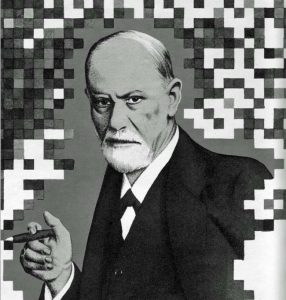

Sigmund Freud. Résistances à la psychanalyse. Extrait de « La Revue juive » (Paris), 1ère année, n°1, 15 janvier 1925, pp. 209-219.

Sigmund Freud. Résistances à la psychanalyse. Extrait de « La Revue juive » (Paris), 1ère année, n°1, 15 janvier 1925, pp. 209-219.

Sigmund Freud faisait partie en 1925 du « comité » de le « Revue juive », avec Albert Einstein, Georges Brandès, Charles Gide, Chaïm Weizmann, Léon Zadoc-Kahn et enfin Albert Cohen, directeur.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais avons corrigé les fautes d’impression. – L’image a été rajoutée par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 209]

RÉSISTANCES À LA PSYCHANALYSE

Le petit enfant, dans les bras de sa garde, qui se détourne en criant à la vue d’un visage étranger ; le croyant qui inaugure par une prière chaque journée nouvelle et salue d’une bénédiction les prémices de l’année ; le paysan qui refuse d’acheter une faux dont n’usaient pas ses parents ; autant de situations dont la variété saute aux yeux et auxquelles il paraît légitime d’associer des mobiles différents. Il serait pourtant injuste de méconnaître leur caractère commun. Dans ces trois cas, il s’agit du même malaise : l’enfant l’exprime d’une façon élémentaire, le croyant l’apaise ingénieusement, le paysan en fait le motif de sa décision. Mais l’origine de ce malaise est la dépense psychique que le nouveau exige toujours de la vie mentale et l’incertitude, poussée jusqu’à l’attente anxieuse, qui l’accompagne. Il y aurait une belle étude à faire sur la réaction de l’âme à la nouveauté en soi ; car, dans certaines conditions qui ne sont déjà plus élémentaires, on constate la réaction inverse et une soif du nouveau pour l’amour du nouveau..

Dans le domaine des sciences, il ne devrait y avoir de place pour la crainte du nouveau. Éternellement incomplète et insuffisante, la science est portée à chercher son salut dans des découvertes et des interprétations nouvelles. Elle fait bien d’éviter l’erreur grossière, de s’armer de doute, de n’admettre le nouveau qu’après un examen sérieux. Mais à l’occasion, ce scepticisme manifeste deux tendances inattendues. II se dresse âprement contre les [p. 210] innovations, ménageant avec respect ce qui est reconnu et éprouvé, et se contente de condamner, même sans examen préalable. C’est alors qu’on s’aperçoit qu’il n’est qu’un prolongement de cette réaction primitive contre la nouveauté, une carapace de protection. L’histoire des sciences nous montre assez d’innovations de grande valeur qui provoquèrent une résistance intense et opiniâtre dont les événements ont, par la suite, démontré l’absurdité. D’une façon générale, la résistance a tenu à certains aspects concrets de l’innovation en cause et opiniâtre dont les événements ont par la suite, démontré l’absurdité. D’une façon générale, la résistance a tenu à certains aspects concrets de l’innovation en cause ; et d’autre part, c est l’effet total de ces aspects qui a réussi à réduire la réaction primitive.

La psychanalyse, que je commençais à développer, il y a environ trente ans, en partant des découvertes de Joseph Breuer sur l’origine des symptômes nerveux, a été singulièrement mal accueillie. Sa nouveauté est incontestable, encore qu’elle ait élaboré quantité de matériaux connus, résultats de l’enseignement du grand aliéniste Charcot, et des travaux relatifs aux phénomènes hypnotiques. À l’origine, sa portée était exclusivement thérapeutique ; elle prétendait créer un traitement nouveau et efficace des maladies nerveuses. Mais des rapports que l’on n’avait pas aperçus tout d’abord lui permirent de dépasser de beaucoup son but initial. Elle put enfin prétendre donner des bases nouvelles à notre conception de la vie mentale et, en conséquence, être d’une application légitime dans le domaine entier des sciences psychologiques.

Après dix années de silence, elle devint tout d’un coup d’un intérêt général et déchaîna une tempête de réfutations indignées.

Nous préférons ne rien dire ici des formes qu’a prises cette résistance à la psychanalyse. Qu’il suffise d’observer que, bien que la lutte contre cette nouveauté soit loin d’être terminée, on en peut déjà prévoir l’issue. Ses adversaires n’ont pas réussi à l’étouffer. La psychanalyse, [p. 211] dont j’étais, il y a vingt ans, le seul praticien, a trouvé depuis lors de nombreux partisans, importants, zélés et actifs, médecins et non-médecins, qui en font l’application thérapeutique dans les maladies nerveuses, la cultivent comme méthode d’investigation psychologique et l’utilisent, comme auxiliaire, pour leurs travaux scientifiques dans les domaines les plus divers de la vie spirituelle. Nous ne considérerons ici que les motifs de la résistance à la psychanalyse, ses rapports internes, les différents éléments qui la composent et leur valeur respective.

L’observation clinique doit rapprocher les névroses des intoxications et des affections telles que la maladie de Basedow. Ce sont des états qui tiennent à l’excès ou au défaut de certaines substances très actives, sécrétées par le corps même ou prises de l’extérieur, c’est-à-dire, en définitive, à des troubles chimiques, à des toxiques. Isoler et mettre en évidence la ou les substances hypothétiques, caractéristiques des névroses, serait une découverte qui ne risquerait pas de susciter l’opposition des médecins. Mais rien n’indique que nous soyons sur la voie. Pour le moment, nous n’avons de donné que la forme symptomatique de la névrose, qui, dans le cas de l’hystérie, par exemple, est constituée par des troubles physiologiques et psychiques. Or les expériences de Charcot, comme les observations cliniques de Breuer, montrent que même les symptômes physiologiques de l’hystérie sont « psychogènes » ; c’est-à-dire qu’ils sont des précipités de processus psychiques écoulés. On se trouverait donc, grâce à l’hypnose, en mesure de reproduire artificiellement, et en quelque sorte arbitrairement, les symptômes somatiques de l’hystérie.

La psychanalyse s’empara de cette nouvelle donnée et s’appliqua à découvrir la nature de ces processus psychiques aux conséquences si étonnantes. Mais le sens de ces recherches n’était pas au goût des médecins de cette génération, formés à n’attacher d’importance qu’à [p. 212] l’ordre anatomique, physique ou chimique. Et c’est parce qu’ils n’étaient pas préparés à reconnaître l’ordre psychique qu’ils l’accueillirent avec indifférence ou hostilité. Ils doutaient évidemment que le fait psychique soit susceptible d’un traitement scientifique exact. Réagissant trop violemment contre une médecine dominée pour un temps par ce que l’on appelait Naturphilosophie, ils taxèrent de nébuleuses, fantasques et mystiques les abstractions nécessaires au fonctionnement de la psychologie ; ils refusèrent, en outre, d’ajouter foi aux phénomènes étranges dont auraient pu partir les recherches scientifiques. Pour eux, les symptômes des névroses hystériques n’étaient que feintes, les phénomènes hypnotiques, charlatanisme. Les psychiatres eux-mêmes dont l’observation s’enrichissait pourtant de phénomènes psychiques les plus extraordinaires et les plus étonnants, ne furent pas tentés de les analyser en détail ou d’en examiner les rapports. Ils se contentèrent de classer la diversité kaléidoscopique des phénomènes pathologiques en s’efforçant toujours de les ramener à des causes de troubles d’ordre somatique, anatomique ou chimique. Au cours de cette période de matérialisme, ou mieux de mécanisme, la médecine a accompli des progrès fabuleux, mais elle ne s’est pas lassée de témoigner de son étroitesse, en méconnaissant le plus important et le plus difficile des problèmes de la vie.

On comprend bien que celte conception de la vie mentale ait empêché les médecins de s’intéresser à la psychanalyse, de profiter de l’acquisition de ses nouvelles connaissances, et d’envisager les choses sous un autre angle. Mais on pouvait croire que cette nouvelle doctrine se gagnerait d’autant mieux l’approbation des philosophes. N’étaient-ils pas rompus à poser des concepts abstraits — les malintentionnés diraient : des mots mal définis — au premier plan de leur conception du monde ? Ils ne pouvaient donc pas s’offusquer de cet effort de la psychanalyse qui visait à étendre le domaine de la psychologie. Mais là s’éleva un obstacle d’un autre ordre. Par vie mentale, [p. 213] les philosophes n’entendaient pas ce qu’entend la psychanalyse. La grande majorité des philosophes ne qualifie de mental que ce qui est phénomène conscient. Le monde du conscient coïncide, pour eux, avec le domaine du mental. Et ils relèguent tout ce qu’il y a d’obscur dans l’âme au rang des conditions organiques et des processus parallèles au plan psychique. En d’autres fermes, et plus rigoureusement, l’âme n’a de contenu que le conscient. La science de l’âme n’a donc pas d’autre objet. Le profane ne pense pas autrement.

Aussi, que peut répondre le philosophe à une science qui, comme la psychanalyse, soutient que le mental en soi est inconscient et que la conscience n’est qu’une qualité qui peut venir s’ajouter à des actes psychiques isolés. Il répond naturellement qu’un phénomène mental inconscient est un non-sens, une contradiction in adjecto, et néglige de noter que ce jugement ne fait que répéter sa définition, peut-être trop étroite, de l’état mental. Cette assurance facile, le philosophe la doit à son ignorance de la matière dont l’étude a conduit l’analyste à postuler l’existence d’actes psychiques inconscients. Il n’a pas envisagé l’hypnose, il ne s’est pas efforcé d’interpréter le rêve — bien plus, il trouve, comme le médecin, que le rêve est un produit, dénué de sens, de l’activité psychique amoindrie pendant le sommeil — ; il soupçonne à peine qu’il existe des choses comme les idées fixes et chimériques, et serait bien embarrassé si l’on attendait de lui qu’il les expliquât selon ses hypothèses psychologiques. L’analyste, lui aussi, se refuse à définir l’inconscient, mais il peut mettre en évidence le groupe de phénomènes dont l’observation lui a fait postuler l’existence de cet inconscient. Le philosophe, pour qui n’existe de méthode d’observation que l’introspection, ne saurait le suivre jusque-là. D’où, la fausse position de [p. 214] la psychanalyse, à mi-chemin entre la médecine et la philosophie. Le médecin la tient pour un système spéculatif et se refuse à croire qu’elle repose, comme toutes les sciences naturelles, sur l’élaboration patiente et assidue des données de l’observation sensible ; le philosophe, qui l’apprécie selon la norme des systèmes ingénieux qu’il s’est construits lui-même, lui reproche de partir de postulats impossibles ; et à ses conceptions premières — qui commencent à peine à se développer — de manquer de clarté et de précision.

Tout cela suffit à expliquer que, dans les cercles scientifiques, on accueille la psychanalyse avec malveillance ou avec des hésitations. Mais cela ne nous fait pas comprendre les éclats d’indignation, de raillerie et de mépris, l’oubli de toutes les règles de la logique et du goût dans la polémique. Pareille réaction nous fait supposer que la psychanalyse n’a pas mis en jeu que des résistances intellectuelles, mais aussi des forces affectives. Et à vrai dire, le contenu de cette science justifie semblable effet sur les passions de tous les êtres humains, et non seulement des savants.

Et avant tout, la grande importance, dans la vie mentale de l’homme, qu’attribue la psychanalyse à ce qu’on appelle l’instinct sexuel. Selon la théorie psychanalytique, les symptômes des névroses sont des satisfactions compensatrices déformées de forces instinctives sexuelles dont la libération directe a été empêchée par des résistances intérieures. Et quand l’analyse, dépassant ses limites initiales, fut à même de s’appliquer à la vie psychique normale, elle entreprit de démontrer que ces éléments sexuels, quand ils sont détournés de leurs fins immédiates et dirigés vers d’autres buts, jouent un rôle capital dans la genèse de l’action individuelle et collective. Ces assertions n’étaient pas entièrement neuves. Schopenhauer avait insisté, en des termes d’une vigueur inoubliable, sur l’importance incomparable de la vie sexuelle. Et il [p. 215] apparaissait ainsi que ce que la psychanalyse appelle sexualité n’est aucunement identique à l’impulsion qui rapproche les sexes et tend à produire la volupté dans les parties génitales, mais plutôt à ce qu’exprime le terme général et compréhensif d’Eros, dans le Banquet de Platon. Mais l’opposition négligea ces illustres précurseurs et s’attaqua à la psychanalyse comme si elle avait attenté à a la dignité humaine. On lui reprocha son « pansexualisme », bien que l’étude psychanalytique des instincts eût toujours été rigoureusement dualiste et n’eût jamais manqué de reconnaître, à côté des appétits sexuels, d’autres mobiles assez puissants pour opérer le refoulement de l’instinct sexuel. Ce dualisme de l’« instinct du sexe » et de l’« instinct du moi » devint, quand la théorie eût évolué, le dualisme de l’« Eros » et de l’« instinct de mort », ou « de destruction ». Dans cette interprétation partielle de l’Art, de la religion et de l’ordre social en fonction des activités de l’instinct sexuel, on ne se plut à voir qu’une volonté de rabaisser les plus hautes acquisitions de la civilisation et on proclama emphatiquement que l’homme n’a pas que des mobiles purement sexuels. En quoi on s’empressait de méconnaître qu’il en est de même des animaux (qui ne sont soumis à la sexualité que par accès à certaines époques, et non de façon permanente comme l’homme), que l’on n’avait jamais songé à contester l’existence de ces autres mobiles humains et que, s’ils proviennent d’impulsions animales élémentaires, la preuve de cette origine ne change en rien la valeur des acquisitions humaines.

Pareil esprit d’illogisme et d’injustice demande une explication. Son origine n’est pas douteuse. Les deux bases de la culture humaine sont la maîtrise des forces naturelles et la répression de nos instincts. Le trône de la souveraine est supporté par des esclaves enchaînés : parmi ces éléments instinctifs domestiqués, les impulsions sexuelles, au sens étroit, dominent par force et par violence. Qu’on [p. 216] leur ôte leurs chaînes, et le trône est renversé, la souveraine foulée aux pieds. La société le sait et ne veut pas qu on en parle.

Mais pourquoi ce silence ? En quoi la discussion pourrait-elle nuire ? La psychanalyse n’a jamais parlé de déchaîner ceux de nos instincts qui seraient néfastes à la communauté ; au contraire, elle a donné l’alarme et offert ses conseils. Mais la société ne veut pas entendre parler de la découverte de ces rapports, parce qu’à beaucoup d’égards elle n’a pas la conscience tranquille.

Elle a commencé par se poser un idéal de haute moralité, la moralité étant la répression des instincts, et a exigé de tous ses membres qu’ils réalisent cet idéal, sans s’inquiéter de ce que cette obéissance peut coûter aux individus. Mais elle n’est ni assez riche, ni assez bien organisée pour pouvoir leur offrir un dédommagement proportionné à leur renonciation. L’individu est donc poussé à trouver un moyen de se procurer une compensation suffisante et qui lui permette de conserver son équilibre psychique. Mais en général, il est contraint à vivre psychologiquement au delà de ses moyens, tandis que ses besoins instinctifs, non satisfaits, subissent la pression constante des exigences de la civilisation. C’est ainsi que la civilisation entretient un état d’hypocrisie qui s’accompagne forcément d’un sentiment d’incertitude et du besoin de protéger son indéniable instabilité par l’interdiction de toute critique et de toute discussion. Et cela est vrai de tous les mouvements instinctifs, c’est-à-dire également des instincts égoïstes. Pour ce qui est de savoir s’il en est de même — et dans quelle mesure — dans toutes les civilisations possibles, et jusqu’à celles qui ne se sont pas encore développées, nous ne pouvons-nous en occuper ici. Quant aux impulsions sexuelles proprement dites, elles sont chez la plupart des hommes incomplètement et, psychologiquement parlant, incorrectement réprimées, de telle sorte [p. 217] qu’elles sont toutes prêtes à se déchaîner les premières.

La psychanalyse révèle les faiblesses de ce système et en recommande l’abandon. Elle tient qu’il faut ôter de sa rigueur au refoulement de l’instinct et donner, pour cela, plus de place à la véracité. Certaines impulsions instinctives que la société a trop violemment réprimées doivent obtenir une plus grande satisfaction ; pour d’autres, la répression par « refoulement », méthode hasardeuse, doit être remplacée par un procédé meilleur et plus précis. Pour avoir formulé ces critiques, la psychanalyse, « ennemie de la civilisation », a été bannie comme danger public. Mais cette résistance ne peut durer ; à la longue, aucune institution humaine ne peut se soustraire à l’influence d’un examen critique justifié ; mais jusqu’à présent, l’attitude des savants à l’égard de la psychanalyse est encore dominée par une crainte qui déchaîne les passions et abolit toute possibilité d’argumentation logique.

Par sa doctrine de l’instinct, la psychanalyse a heurté l’individu en tant qu’il se sent membre de la communauté sociale. Un autre aspect de cette théorie a pu le blesser. La psychanalyse a enterré la fiction de l’enfance asexuelle. Elle a prouvé que les mobiles et les manifestations sexuels existent chez les enfants dès le début de la vie ; elle a montré les changements qu’ils subissent, comment ils sont enrayés vers la cinquième année, et comment, à partir de la puberté, ils entrent au service des fonctions de reproduction. Elle a reconnu que l’apogée de la vie sexuelle infantile élémentaire est ce qu’elle a appelé le Complexe d’Œdipe, rapport affectif avec le parent de sexe opposé et rivalité contre l’autre ; tendance qui, à ce moment de l’existence, s’exprime directement et sans entraves par un désir sexuel. Ceci est si facile à établir qu’il a vraiment fallu un grand effort pour ne le point reconnaître. En fait, tout individu a connu cette phase, mais l’a activement refoulée. L’horreur de [p. 218] l’inceste et un sentiment puissant du péché survivent à cette période primaire. Peut-être en a-t-il été de même dans le passé de l’espèce humaine, et les débuts de la moralité, de la religion et de l’ordre social sont-ils intimement liés à la défaite de cette phase primitive. Il n’aurait pas fallu rappeler à l’adulte ces antécédents qui, par la suite, lui apparaissent honteux. Il s’est mis à trépigner de rage, si j’ose dire, lorsque l’analyse a voulu lever le voile d’amnésie de ses années d’enfance. Il ne restait plus qu’une échappatoire : les prétentions de la psychanalyse devaient être injustifiées, et ce qui se donnait pour une science nouvelle, un tissu de fantasmagories et de fausses interprétations.

Les fortes résistances à la psychanalyse n’étaient donc pas de nature intellectuelle, mais d’origine affective. Cela explique leur caractère passionné et l’insuffisance de leur logique. Le cas se présente ainsi : En collectivité, l’homme se comporte, à l’égard de la psychanalyse, exactement comme le névrosé en traitement, auquel, par suite d’un travail patient, on a pu démontrer que tout s’est passé ainsi qu’on le prévoyait. Mais cette précision est le résultat de recherches entreprises sur d’autres névrosés, au cours de quelques décades de labeur. Cet état de choses est à la fois effrayant et rassurant. C’est une lourde tâche que d’avoir pour patient le genre humain tout entier. Mais en fin de compte, tout s’est déroulé selon les prévisions de la psychanalyse.

À récapituler notre liste des résistances à la psychanalyse, on doit avouer qu’il en est bien peu qui correspondent à celles que rencontrent d’ordinaire la plupart des innovations scientifiques de quelque importance ; elles tiennent, pour la plupart, au contenu de la doctrine qui heurte des sentiments humains puissants. Il en a été de même pour la théorie darwinienne de la descendance, qui a abattu le mur d’orgueil séparant l’homme de l’animal. J’ai déjà esquissé cette analogie dans une brève [p. 219] étude intitulée : Une difficulté de psychanalyse. J’y indiquais que l’interprétation psychanalytique des rapports du moi conscient à l’inconscient tout-puissant, constituaient, pour l’amour-propre humain, une sérieuse humiliation. Cette humiliation que je qualifiais de psychologique vient s’ajouter à l’humiliation biologique, si j’ose dire, infligée par la théorie de la descendance, et à l’humiliation cosmologique due à la découverte de Copernic.

Des difficultés purement extérieures ont également contribué à renforcer la résistance à la psychanalyse. Il n’est pas facile de se faire une opinion indépendante en matière d’analyse quand on n’en a pas fait l’épreuve par soi-même ou encore sur d’autres. Cela exige une technique spéciale et très subtile qu’on n’était pas en mesure d’acquérir pratiquement jusqu’ici. La fondation de l’Institut Polyclinique de Sciences Psychanalytiques, à Berlin, est venue améliorer ces conditions.

Pour terminer, je peux, sous toutes réserves, soulever la question de savoir si ma qualité de Juif, que je n’ai jamais songé à cacher, n’a pas été pour une part dans l’antipathie générale contre la psychanalyse. Pareil argument n’a été que rarement formulé expressément.

Nous sommes malheureusement devenus si soupçonneux, que nous ne pouvons nous empêcher de douter que ce fait soit resté sans influence aucune. Ce n’est peut-être pas par un simple hasard que le promoteur de la psychanalyse se soit trouvé être juif. Pour prôner la psychanalyse, il fallait être amplement préparé à accepter l’isolement auquel condamne l’opposition, destinée qui, plus qu’a tout autre, est familière au Juif.

SIGMUND FREUD

LAISSER UN COMMENTAIRE