Gaston Vuillier. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze. Partie I. Extrait de « Le Tour du Monde », tome V, nouvelle série, 43e livraison, n°43, 28 octobre 1899, pp. 505- 516.

Gaston Vuillier. Chez les magiciens et les sorciers de la Corrèze. Partie I. Extrait de « Le Tour du Monde », tome V, nouvelle série, 43e livraison, n°43, 28 octobre 1899, pp. 505- 516.

Cet article a été publié en trois parties, toutes en ligne sr notre site.

Gaston Vuillier (1945-1911). Dessinateur, ethnographe, voyageur (et folkloriste). Il est plus connu pour ses peintures et des dessins que pour sa production littéraire.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’article. – Par commodité nous avons renvoyé les notes de bas de page en fin d’article. – Les images sont celles de Gaston Vuilllier et toutes issues de l’article, sauf son portrait en début d’article. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 505]

CHEZ LES MAGICIENS ET LES SORCIERS DE LA CORRÈZE (1)

Par M. Gaston Vuillier.

I

Les races antiques des monts corréziens. — Atavisme. — Sortilèges et médications. — Les « metzes ». — Traitement de l’œdème. — Traitement des fièvres. — Le « martelage » de la rate.

J’ai donné ici même, voici peu d’années, la description d’une partie du Limousin et, au cours de mon récit, j’ai signalé un certain nombre de superstitions et de croyances qui m’avaient frappé.

Depuis, la région m’est devenue plus familière, j’ai pu vivre fréquemment au milieu des montagnards de la Corrèze. Intéressé par de nouvelles révélations, je me suis appliqué à pénétrer les pratiques secrètes auxquelles ils s’adonnent, les idées mystérieuses qui gouvernent nombre de leurs actes.

Cette étude, à laquelle tout d’abord je n’attachais point grande importance, peu à peu s’est agrandie devant moi ; dans les visions qui hantent ces paysans, dans les opérations bizarres auxquelles ils se livrent il m’a semblé découvrir des restes de croyances et de rites se l’attachant il des origines sacrées, des survivances de thérapeutiques qui furent probablement en usage chez des races primitives. Cet héritage mystique, en se transmettant depuis les âges lointains, s’est dénaturé ; il devient aujourd’hui malaisé de démêler la contribution apportée par chacune des races qui formèrent autrefois la population de ces montagnes, d’en assigner même à tel ou tel groupe une part précise. Cependant, çà et là les ténèbres s’éclairent pour nous révéler l’emploi de forces occultes, les pratiques de la vieille sorcellerie du moyen âge dissimulée, de nos jours comme autrefois, sous des formules empruntées au catholicisme, et l’application, inconsciente peut-être, de certaines expériences récentes d’hypnotisme qui ont vivement excité l’attention de tous. [p. 506]

Dans les récits qui vont suivre, nous nous sommes beaucoup attaché, et ceci nous a paru nécessaire, à faire vivre dans leur milieu les hommes primitifs qui nous occupent, à les faire évoluer dans les paysages caractéristiques qui les entourent, car l’influence exercée par la nature ambiante sur l’étal d’âme de l’habitant est très grande.

Ici, en dehors de l’empreinte sauvage que donnent aux montagnards les bois, les torrents et les nuées, nous constatons d’abord l’action manifeste de lois ataviques. Dans une étude très sérieuse et très savante sur les races humaines du plateau central, publiée par le Bulletin archéologique de la Corrèze, M. Roujou a établi que les points culminants de la région corrézienne servirent d’asile aux plus anciennes races de l’Occident.

Il a découvert, au milieu de populations supérieures ayant pénétré plus tard, la présence de types humains d’une extrême infériorité et remontant, vraisemblablement, à une antiquité très haute. Il a également révélé, en ces parages, l’existence, longtemps contestée des races mongoloïdes. Mais celles-ci sont de mœurs assez douces.

Il m’a été facile d’en reconnaître moi-même des individus dont les principaux signes distinctifs sont : les cheveux noirs, rudes, plantés droits, les yeux obscurs et bridés, la peau jaunâtre.

En certaines régions stériles de la montagne, et çà et là dans les pentes inférieures, on retrouve, dans plusieurs hameaux, le Liguroïde au type caractéristique, dont le naturel a conservé la cruauté, la bestialité et la rapacité des vieux ancêtres. Comme leurs ainés ils sont farouches, taciturnes, méfiants ; longtemps ils demeureront ennemis de tout progrès.

Je connais, en Corrèze, des villages entiers à réputation mauvaise dont les habitants se livrent encore à la rapine. Dans la montagne, certains individus isolés sont presque à l’état sauvage. Ce sont des hommes d’allure grossière qui se sont établis, au hasard de leurs courses vagabondes, dans les forêts. Choisissant le voisinage des routes, ils ont construit avec des branchages et de la terre glaise des huttes où ils vivent solitaires. Ils ont fort peu de contact avec la population, qui les redoute. Leurs moyens d’existence sont tirés de la forêt ; elle leur fournit des champignons et des fagots qu’ils vont vendre à la ville. Un peu de braconnage quelquefois aidant, ils peuvent mener une vie primitive de liberté. Ces faits ne sont pas nouveaux : de tout temps, en Corrèze, des groupes se signalèrent par des habitudes de rapine. Dans la région haute du département est le village de Rat, dont le nom s’écrit Rapt dans les vieilles archives : c’est déjà une indication. Ce village est sous la protection de saint Roch, patron des bestiaux. Ces noms conviennent bien à ce pays druidique entouré de dolmens, perdu dans les landes. D’autres noms révèlent une origine celtique : Châtor, par exemple, Pierrefitte, ce dernier indiquant un menhir, une pierre figée, et combien d’autres !

Un peu partout a persisté dans les mœurs le principe de solidarité barbare qui consiste à ne jamais dénoncer un malfaiteur. C’est un peu l’Omertà de Sicile. La tendance à la vendetta est d’ailleurs manifeste.

Mais le caractère sournois, défiant et prudent à l’excès de ces gens empêche, en général, les vengeances de s’exercer ouvertement comme en Corse. Pour s’assouvir, ici, la haine s’entoure de ruse, elle est étroite et mesquine. Il en résulte que la criminalité est peu élevée dans le département, et qu’aux yeux de personnes peu attentives la population montagnarde pourrait apparaître de mœurs douces et de manières bienveillantes.

Ce mélange de races barbares, cette persistance d’impulsions primitives nous expliquent pourquoi le superstitions et les légendes du Limousin n’offrent point la poésie nébuleuse et attachante qui les distingue dans la Bretagne celtique. Et pourtant quels paysages mieux que ceux de la Corrèze pour éveiller la poésie ! Mais l’atavisme dirige plutôt ces races vers la sorcellerie et la magie noire, vers l’effroi des nuées et de tempêtes, vers des conceptions d’épouvante.

Fort heureusement qu’à côté des Liguroïdes et des Berbères aux instincts pervers, vivent les descendants de races supérieures, Gaëls, Arabes, Phéniciens, plus pacifiques et plus sociables ; hâtons-nous de le dire, ils sont en assez grand nombre.

Quoi qu’il en soit, le paysan limousin en son ensemble est fort pauvre, il dispute sa vie au sol maigre, sous un ciel rude ; ignorant et faible, il devient facilement la proie de gens d’affaires peu scrupuleux, et dès lors la loi, qui devrait être tutélaire pour lui, l’effraye. Sa prudence excessive, son âpreté dans les questions d’argent s’expliquent naturellement. Cependant la confiance est de règle dans les rapports de paysan à paysan, et il faut leur reconnaître même une loyauté peu commune. Jusqu’en ces dernières années les prêts d’argent se sont faits sur parole, et rarement l’un d’eux s’est soustrait à ses engagements d’honneur.

« Les paroles, disaient-ils autrefois, lient les hommes, les cordes lient les cornes des bœufs : le bœuf est attaché par la corne, l’homme est l’esclave de sa parole. »

Porter chez ces pauvres gens, sous couleur de liberté, des idées de haine, c’est œuvre dangereuse et coupable. Certaines théories nouvelles sont faites pour les séduire, facilement ils deviennent l’ennemi de celui qu’ils sentent leur supérieur ou qui, en dehors d’eux, possède. Le prêtre, tous les dimanches, leur prêche l’amour du prochain, la résignation, les plus belles maximes de l’Evangile, mais ils n’en saisissent pas la portée, leur grandeur et leur beauté leur échappent. L’ambitieux s’adresse à leurs passions immédiates, à leurs instincts, à leurs humiliations séculaires, il est écouté … [p. 507]

On raconterait de bien étranges choses sur les élections en Limousin, si ces révélations ne sortaient du cadre qui nous est assigné. Nous pouvons dire, et ceci a trait directement à notre étude, que l’influence de la sorcellerie est si grande en ce pays qu’elle domine parfois les questions électorales. Un médecin, fort galant homme, que je connais beaucoup et pour lequel j’ai la plus grande sympathie, passe pour tenir de son père le secret de guérir. Eh bien, à cette légende surtout, plus qu’à son talent, il doit la majorité qui l’a porté au Conseil général l’année dernière. Son père eut autant que lui le privilège de passionner les foules. Lorsqu’il allait en voyage dans la montagne, sa voiture ne revenait jamais intacte ; les paysans, avec leurs couteaux, en arrachaient des morceaux pour les conserver comme talismans, et je me suis laissé dire qu’on avait quelquefois rogné un peu son manteau. Dans sa maison de Tulle, les bancs sur lesquels les malades s’asseyaient pour attendre, aux jour de consultation, étaient tellement déchiquetés à la longue par ses client campagnards, qui en emportaient les morceaux comme amulettes, qu’il fallait les remplacer de temps à autre par des bancs neufs. Nous venons de voir les influences ethniques et l’état social actuel s’exercer sur l’esprit du montagnard corrézien. Nous nous occuperons maintenant de l’influence de la nature et de l’existence propre que ces bommes prêtent aux choses qui les entourent. Il est difficile, d’ailleurs, de séjourner en certaines régions du Limousin sans être pris par l’étrange rêve de l’occulte.

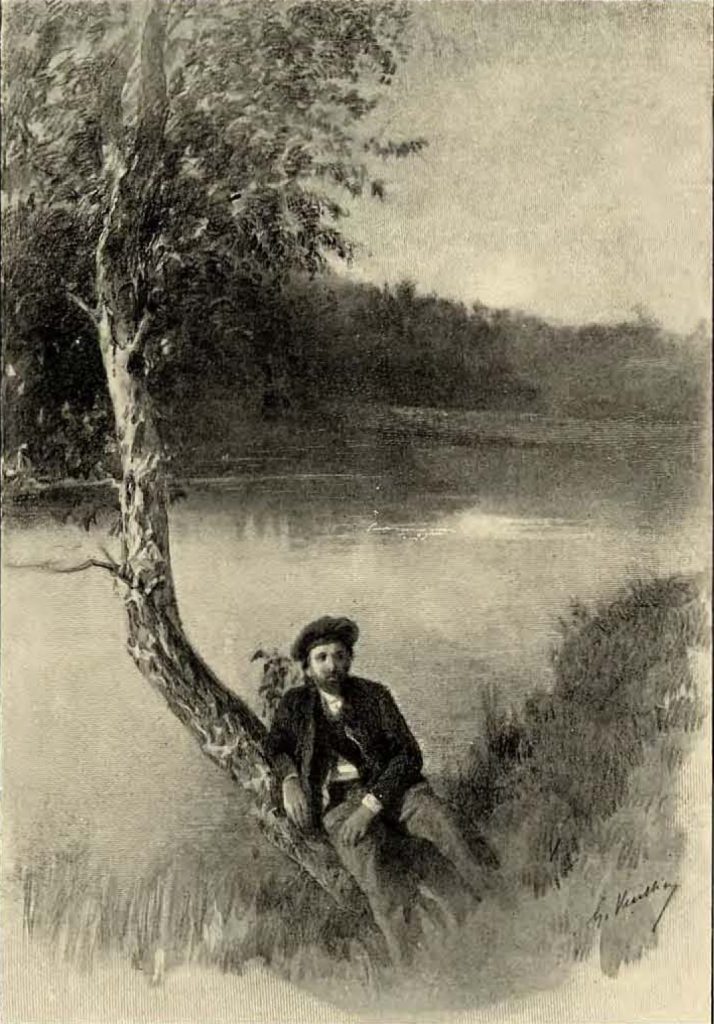

Et, d’ailleurs, la vie que mène le paysan nous semble faite pour perpétuer ses idées et lui conserver longtemps ses traditions. Il est le familier de l’aube et du crépuscule. Des nuits entières, même par l’orage, les pêcheurs courent les gorges, s’enfoncent dans des abîmes, à travers des rochers où se brise la rivière écumante. On s’aventure difficilement en plein jour en ces lieux de péril.

Des heures et des heures le braconnier veille dans la clairière, épiant le gibier, attentif au moindre bruit. Les premières lueurs du jour guident le laboureur dans les sentiers ; éternellement le berger contemple la lande monotone et le vol des nuées. Dès lors tout a un langage pour ces montagnards : la lune, les étoiles, le nuage, le vent, l’arbre et la fleur. Mais la nuit surtout lui parle…

Le mélancolique et sauvage mystère de la nature au milieu de laquelle il évolue évoque à toute heure dans son esprit un monde occulte et troublant qui l’hallucine et le hante.

Tout ceci, en dehors de l’atavisme et des traditions perpétuées, nous explique l’attrait du paysan pour les pratiques cabalistiques du magicien et du sorcier, qui savent habilement mêler le signe de la croix à l’évocation diabolique et vont, à travers la lande, par certaines lunes, l’aire des invocations au firmament avant de cueillir les simples. C’est toujours le grand inconnu dont le mystère l’attire et le pénètre.

Que de fois moi-même, là-bas, songeant longuement le soir, j’ai senti un monde occulte me toucher ! Le feu s’éteignait, un peu de braise rouge se mourait dans la cendre. Au dehors, le bruit monotone de la pluie se mêlait au grondement du torrent. Le grillon dans l’âtre continuait son chant mélancolique.

Et j’écoutais ce polit chanteur des cheminées à la couleur d’ivoire (2), ce frileux ami des soirs d’hiver dont [p. 508] la voix frêle accompagne les gémissements du vent et berce les songes d’espoir des pauvres gens et la lente rêverie des tristes âmes…

De vagues lueurs colorent le ciel. La terre est encore obscure. L’étang miroite dans l’ombre. Un souffle, par intervalle, vient rider la nappe tranquille. On ne sait s’il descend de la haute montagne ou s’il s’exhale des gorges embrumées…

Doucement il murmure, puis s’endort… pour s’éveiller et murmurer encore… prière de la fleur, frêle encensoir qui lentement s’incline et se relève vers l’aube nouvelle, voix mystiques du silence, éveil indécis de l’âme en la solitude… peut-être…

Et voici qu’un rayon traverse les feuilles, allumant çà et là des clartés furtives. Puis une libellule s’égare dans les hautes herbes, un oiseau balbutie dans les branches.

L’étang toujours sommeille… il reflète le ciel pâle, la bruyère violâtre, les chênes obscurs. Mais il garde en sa limpidité, le plus profond mystère. Ce mystère, qui éveillait en moi je ne ais quelles visions furtives, avait frappé l’imagination des peuples antiques ; il donna naissance aux divinités des eaux.

Plus tard ce culte persiste encore. Au moyen âge, l’eau, toujours sacrée, fut appelée « le sang de la terre » : Nous la verrons exercer encore de nos jours, en ce Limousin, une singulière fascination et demeurer l’objet d’un culte pieux traditionnel.

Dans l’ombre de nos bois, comme jadis eu Grèce, de bienfaisantes divinité se mirent dans le cristal des fontaines et, de même qu’au moyen âge, je l’ai dit, le magicien, en ses rites bizarres, s’entoure du secret des heures crépusculaires, de l’effroi des nuits ou de la lividité des aubes pour suivre la lande, à la recherche des simples.

Et puisque nous sommes à l’étang Laborie, poursuivons un instant la route et profitons du soleil qui vient de se lever pour nous diriger vers le château de Saint-Priest, tout voisin. Il se dresse sur une hauteur, ombragé par des chênes séculaires à travers lesquels des avenues ouvrent de larges perspectives sur les monts lointains.

Puis un joli chemin sous bois, bordé de mousses, côtoyant un chaos de rochers nommé le « Sautaillot », où le torrent grondeur se fraye avec peine un passage, nous amène à l’étang de Ruffaud.

Près de la rive émerge une petite croix de pierre. Les harmonies du vent dans les pins, l’éternel frisson des eaux bercent ici le souvenir du poète Alexis de Valon qu’une tragique mort surprit en ce lieu.

Le poète avait rapporté d’un voyage en Sicile la légende des âmes réfugiées dans les étoiles.

Une sorcière aurait annoncé sa fin tragique. Voici ce que m’écrivait à ce sujet un de ses parents :

« Vous a-t-on parlé de la vieille qui vivait sous le chaume à Gimel, dans le voisinage du torrent… il y a des années ? Interrogez les anciens, là-bas, ils vous conteront des choses véritablement surprenantes.

« Pauvre Alexis !… doux poète d’étoiles, enfui vers elles pour toujours ! jamais nous ne nous étions quittés… Eh bien ! il avait quatre ans et tomba dans l’étang de Ruffaud ! On le retira. La sorcière, en apprenant l’événement, s’écria : « Pourquoi l’a-t-on retiré ? Mieux valait l’y laisser… il y retombera et… y restera… »

Et la lettre amie m’apprenant cette sinistre prédiction, hélas ! réalisée, me revenait à la mémoire en suivant sous le soleil le sentier fleuri. Aux heures nocturnes les vers du poète n’ont jamais murmuré à mes oreilles sur les bords de l’étang, mais, maintes fois, cheminant par la lande, la brise m’apporta, avec le son des cloches du village et les senteurs des bois, comme les accords d’une musique lointaine, si vagues, si effacés que je les percevais à peine. Par moments même je n’entendais plus que les battements de mon cœur. Et pourtant je n’étais pas le jouet d’une hallucination, je l’entendais bien, de temps à autre, cette musique, mais la phrase en était si subtile qu’elle semblait éclore en ma pensée. Ainsi, à certains instants, je pense, doivent voltiger des notes inspirées dans l’âme du musicien.

On entend, dit-on, parfois aux heures nocturnes, les voix mystérieuses de la nuit murmurer ces vers qu’il composait autrefois :

…Pourquoi dans la nuit sereine

Les étoiles du firmament ?

. . . . . . . . . . . .

C’est qu’elles marquent, le passage

De ceux que nous avons perdus ;

C’est que chaque étoile est l’image

D’un pauvre cœur fini ne bat plus !…

Déjà plusieurs fois le vol des nuages, le fil de l’eau, les rayons du soir, les fleurs sauvages m’avaient paru exhaler de mystérieuses harmonies. J’en découvris plus tard l’origine.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cependant je poursuivais mes études sur les croyances et les superstitions des montagnards de la Corrèze et souvent le soir, au temps froid surtout, réunissant quelques paysans autour de mon foyer, je notais ce qu’ils me racontaient. Parmi nombre d’aberrations il se rencontrait des choses intéressantes et d’ailleurs, en ces récits bizarres du soir, leur esprit toujours m’apparaissait hanté par l’invisible. La grande lumière de l’été chasse le mystère, mais l’automne voilé de vapeurs ramène les problèmes troublants. C’est une saison d’une grande beauté en Limousin. Partout, à travers les landes, les bois, les gorges voilées de brumes, le soleil du soir miroite en reflets de pourpre et d’or. J’ai passé de longs instants devant des cerisiers sauvages aux frondaisons rougissantes, penchés sur des fonds bleus et s’effeuillant : larmes tragiques de l’automne qui semblaient s’égoutter dans l’infini…

Un matin, prenant un sentier, j’avais gravi une pente boisée. Les châtaigniers, sur un plateau voisin, tremblaient au vent et, avec les feuilles d’or tourbillonnantes, les fruits égrenés tombaient… Combien il est touchant, me disais-je, de voir les arbres centenaires incliner leurs branches et l’épandre ainsi leurs fruits ! Ils semblent dire aux pauvres : « Prenez, amis, cela vient de mes moelles, voici des mois que, dans les mystères du sol où ma vie se recueille, je travaille pour vous, Maintenant l’hiver va venir avec les froides neiges ; prenez ceci, prenez, je vous le donne, c’est la nourriture assurée pour les mauvais jours. Comme vous j’ai des souffrances, l’ouragan me secoue parfois avec fureur, il me tord, me brise ; tenez, emportez aussi ces [p. 510] branches desséchées, vous pourrez vous réchauffer sous le chaume avec les débris du patriarche des bois.

Et, le soir, devant le feu de châtaignier qui flambait, pétillait joyeusement avec des sifflements, des cris et des fanfares soudaines, j’y songeais, bénissant dans mon cœur le bon vieil arbre, patriarche des bois. Je me disais : Pourquoi s’étonner si les primitifs, vivant en communion constante avec la nature, ont prêté une sorte de langage aux nuées, au vent, aux arbres et aux ruisseaux ? En imaginant, en quelque sorte, l’âme végétale, ils ont pu prêter à l’arbre la faculté de sentir comme nous-mêmes, et l’armer d’une volonté. Déjà l’antiquité avait consacré les arbres aux dieux.

Un poète latin entendit gémir les bois sacrés. « A la mort de César, dit-il, leur silence fut troublé par des voix lamentables. » Les historiens prétendent que les chênes de Dodone rendaient des oracles en parlant…

Nos traditions populaires, qui ont conservé au poirier sauvage, à l’églantier, à la verveine, à la fougère et à d’autres végétaux des pouvoirs occultes, seraient-elles un héritage de l’antiquité ?

En cette veillée d’automne je parlai à mes voisins, réunis autour de moi, de l’arbre, de ses instincts de ses destinées et l’un des hommes disait :

« Moi, j’ai pu mieux que beaucoup d’autres faire des remarques. Longtemps je vécus, vous le savez, avec les plantes, puisque je fus jardinier ; durant plus de trente ans, j’aidai le père François, celui qui exploitait les terres du château en ruine des Lentillac, là-haut, au-dessus de nos têtes. Le pauvre vieux est mort, c’était un brave homme. Eh bien, nous avions observé tous deux que le voisinage du laurier fait mourir la vigne, Combien de fois nous avons tenté de les faire vivre côte à côte sans y jamais réussir ! A la fin, pris de colère, le vieux arracha les lauriers qui faisaient tout ce mal et les vignes se prirent à renaître dans ce même endroit. Nous avions remarqué aussi que la vigne, de son côté, à la haine de la ciguë. Elle la détruit sans pitié et le mal ici ne me paraît pas grand. La rue fait également mourir la ciguë. Les hommes ne sont point les seuls à se faire la guerre entre eux.

« Mais il est des plantes qui se veulent du bien, qui éprouvent une véritable sympathie l’une pour [p. 511]

[p. 512] l’autre. La vigne, par exemple, aime le voisinage de l’orme, elle y grandit à merveille, et le figuier profite, rapproché du platane. »

Et tandis qu’il parlait, je me disais que les curieuses observations de ce paysan avaient déjà été faites par les poètes anciens ; Virgile n’a-t-il pas recommandé, dans les Géorgiques, la saison à laquelle il faut « marier la vigne à l’ormeau » ?

Ovide n’a-t-il pas écrit : Utmus amat vitem, vitis non deserit ulmum ?

Des auteurs de l’antiquité nous apprennent aussi que l’ombre de l’yeuse était sacrée à leurs yeux, ct d’autre part, je me suis laissé dire que les solanées se développent mieux sous l’ombrage des ifs que partout ailleurs.

L’imagination des Arabes prête de poétiques aspirations à l’âme des fleurs. D’après eux, celles qui remontent à l’arrière-saison « sont en rêve ».

Des horticulteurs de notre temps prétendent qu’une véritable inimitié sépare le réséda de la rose. Deux roses et deux brins de réséda on fleur, disent-ils, cueillis à la même heure et placés dans un même vase, ne tardent pas, l’un et l’autre, à se flétrir, tandis qu’en les séparant et les plaçant dans des vases différents on conservera leur fraîcheur. Les œillets et les héliotropes se plaisent ensemble, leur rapprochement prolonge leur vie et leur éclat. Le muguet, d’après ces horticulteurs, serait féroce, il ferait la guerre à toutes les autres lieurs. Ces expériences sont faciles à tenter.

Un de nos voisins, revenant à l’arbre, s’écria : « Qui nous dit qu’il ne s’entretient pas avec les esprits de l’air ! Avez-vous écouté, le soir, vous autres ? Moi, au temps de mes nuits passées à l’affût, j’ai entendu des voix dans les feuilles. J’ai remarqué que la rumeur venue du chêne n’est pas la même que celle du bouleau. Le pin siffle, le chêne gronde, le bouleau se lamente, on dirait qu’il pleure à l’automne.

— Mais vous savez bien, dit un autre, que l’arbre comprend le langage de l’homme. Dans l’après-midi du mardi gras, chaque année, les propriétaires du pays ceinturent les arbres fruitiers dans le voisinage de leurs maisons, c’est-à-dire qu’ils entourent le tronc d’un lien de paille pour distinguer ceux qui s’entêtent à ne pas produire. Les arbres comprennent qu’ils sont marqués ainsi pour être coupés, et il est bien rare qu’ils ne donnent pas de fruits l’été suivant. Mais je ne suis pas de l’avis de ceux qui trempent dans du bouillon des brins de paille et les enroulent ensuite autour du tronc des arbres malades. L’arbre ne se nourrit pas de la sorte, que diable ! »

Je rapprochais alors, dans ma pensée, cette coutume bizarre des Limousins d’un usage sicilien qui offre avec elle la plus grande analogie. Là-bas aussi l’arbre du verger a une volonté et comprend. S’il s’obstine à ne pas produire, voici comment on le traite au village d’Ucria. Le samedi saint, le paysan, armé d’une hache et suivi d’un ami, fait semblant de vouloir l’abattre. Au moment d’abaisser la cognée, l’ami intercède pour l’arbre, prie le propriétaire de patienter une année encore, promettant alors de ne plus s’interposer. Et lui cède à ses instances. Il est rare, disent les Siciliens, qu’un arbre fruitier demeure sourd à cette menace et ne produise pas.

Un autre disait : « Oui, oui, l’arbre comprend et les quartiers de la lune gouvernent sa croissance, c’est connu ; mais les bêtes aussi subissent les effets qui attirent ou repoussent. Nous savons tous que le chien fascine la perdrix ; j’ai vu la vipère attirer la grenouille et l’oiseau, le crapaud endormir d’un regard la belette ; mais à son tour le crapaud tremble devant l’araignée !…

« Vous savez tous, continuait-il, que les abeilles sont sensibles à nos plaisirs comme à nos peines, qu’elles veulent être associées aux événements qui intéressent la maison. Et c’est pourquoi nous les mettons en deuil en attachant aux ruches un morceau d’étoffe noire lorsqu’il y a un mort chez nous. Lorsqu’il y a une joie, un mariage par exemple, une fêle familiale quelconque, c’est avec un morceau d’étoffe ou de ruban rouge que nous ornons la ruche.

« J’ai entendu dire que dans l’ancien temps, en notre pays, on avait des égards pour les essaims ; on se serait gardé de les acheter à prix d’argent comme un objet quelconque, on les échangeait pour les produits de la terre. »

Et toujours en écoutant ces hommes je songeais… et j’établissais quelque curieux rapprochement. Frappés du merveilleux dévouement des abeilles, des philosophes de J’antiquité supposaient qu’elles avaient reçu quelque parcelle de l’intelligence divine et comme une émanation du ciel.

« Si les abeilles viennent à tomber malades, à l’instant elles changent de couleur, dit Virgile, et une horrible maigreur les défigure. Elles emportent de la ruche le corps de leurs compagnes et mènent le deuil des funérailles. »

Des poètes si illustres ayant eu de telles croyances, partagées de leur temps par les gens du peuple, nous ne devons pas nous étonner de la crédulité de nos paysans.

« Moi, dit Chazal, j’en reviens encore à l’arbre et je vous dirai la plus extraordinaire chose qui se puisse concevoir. D’autres que moi en furent témoins, pour ne citer que l’ancien maire, homme grave et réfléchi, Donc je sortais un soir de la veillée, il était passé minuit. J’étais allé au village du Mars. Et comme je suivais le chemin pour rentrer, arrivé à deux portées de fusil du cimetière, j’aperçus près du talus un arbre qui [p. 513] frappait le sol de ses branches et se relevait ensuite. Je pensais que quelqu’un, caché dans l’herbe, les deux mains au ras du sol, l’inclinait et le secouait pour effrayer les passants. Cependant, en réfléchissant, cela me parut impossible, car l’arbre était de la grosseur de mon bras ct sa base devait être résistante, et d’ailleurs la lune donnait souvent à travers les nuages. Je restai coi un instant ; j’observai… Comme le mouvement continuait, que le pauvre arbre se jetait avec fureur sur la terre comme pour se détruire lui-même, que ça faisait pitié, je m’approchai. L’endroit était désert. Saisissant le tronc de mes deux mains je voulus le retenir, mais je n’y parvins pas, une force terrible le gouvernait et m’entraînait aussi. Je m’en allai et longtemps encore, suivant la route, je l’entendis frapper et comme sourdement gémir dans la nuit…

« Au jour, l’arbre était tout meurtri dans ses branches et comme déchiqueté, il avait perdu beaucoup de feuilles. Deux soirs de suite je pus le voir se démener ainsi, d’autres que moi l’aperçurent en passant : les uns prirent peur et s’enfuirent, d’autres firent des efforts inutiles pour l’empêcher de se mouvoir. Il resta tranquille à La fin, un peu tordu, puis il dépérit et sécha. »

Et tout ceci était raconté très sérieusement et écouté, bien entendu, avec gravité.

Les veillées se prolongent parfois bien avant dans la nuit au village, mais la réunion est alors nombreuse ; chacun s’occupe, les femmes filent la laine, les garçons et les jeunes filles dansent de vieilles bourrées au son de la voix. Nous n’avions aucun de ces motifs pour rester longtemps, et d’ailleurs mes hommes ayant travaillé tout le jour avaient besoin de repos. Chacun regagnait de bonne heure sa maison. Je les accompagnais un instant sur la route ; souvent les étoiles scintillaient dans le ciel clair, tout au loin dans les profondeurs de la vallée quelques brumes livides s’allongeaient, et toujours les sourds grondements du torrent montaient dans la nuit.

Les compagnons de mes veillées ne venaient pas toujours ; quelquefois j’étais seul auprès du foyer. En un soir solitaire je songeais à un spectacle contemplé le matin même, au petit jour.

Les brumes qui, la veille, s’étalaient dans la gorge, s’étaient épaissies et s’amoncelaient en chaos. Restées longtemps engourdies, elles se prirent à onduler tout à coup comme les vagues de la mer. Puis, de la masse mouvante, des lambeaux s’élevèrent dans le jour grandissant, rampant dans les sinuosités des ravines, se déchirant aux crêtes, s’effilochant aux branches. A mesure qu’ils se rapprochaient des hauteurs, ils prenaient l’apparence de fumées légères, aux formes fantastiques, et lentement se fondaient.

J’aurais pu me croire, devant ces profondeurs fumantes, dans le vaste cratère de Vulcano, d’où s’échappaient des vapeurs pareilles qui rampaient aussi, montaient en spirale et se déchiraient aux aspérités de lave.

« Voyez, me disait un paysan très intelligent qui était des nôtres le soir d’avant, en me montrant les nuées, elles se lèvent toutes chaudes des bas-fonds, aspirées par le ciel. Voyez comme elles se tordent ; on dirait qu’elles ont peur, qu’elles reculent devant l’air froid des sommets qui va les dévorer. »

En effet, on eût dit des êtres surnaturels, des images inachevées, des choses mortes en naissant. Ces fantômes laissaient à la pente rocailleuse, à la bruyère desséchée, des lambeaux de leur suaire et de leur corps débile, de même que les brebis laissent des flocons de laine aux buissons. Le paysan ajoutait : « Souvent il y a, là-bas, des batailles comme on en voit dans les mauvais rêves ; toujours je suis pris de frayeur en les voyant. Je n’y veux pas penser. Ces tristes nuées, après s’être dissipées dans le ciel, nous reviendront ce soir en larges gouttes. Si vous avez à sortir, prenez votre manteau. »

Au déclin de ce jour même, en effet, la pluie tombait à torrents.

Donc, ce soir-là, mes voisins étaient restés sous le chaume ; seul, près du foyer, je songeais.

Je songeais à ces hommes si réservés d’ordinaire, auxquels j’avais fini par inspirer confiance et qui me dévoilaient chaque jour un peu de leur âme inquiète et troublée.

Et les veillées se succédaient…. [p. 514]

De ceux que je réunissais presque chaque soir, deux étaient metzes. Le mot metze, meige en vieux français, désigne, en patois limousin, tout à la fois le médecin, le mage et le magicien, L’étymologie du nom est assez obscure.

Quoi qu’il en soit, l’un d’eux, Chazal, exerça longtemps le métier de forgeron. Un peu partout, le forgeron, familier du feu, passe pour manier des forces occultes, probablement vieux souvenirs ataviques des Cabires, compagnons de Vulcain dans les fournaises de l’Etna. On dit celui-ci eu possession de certains secrets transmis par ses ancêtres, qui lui permettent de guérir nombre de maladies et surtout la fièvre intermittente. Quant à Pélissier, l’autre metze, il traitait aussi certains maux, mais on le donnait comme plus versé dans la sorcellerie.

Plusieurs fois j’avais vu son fils, metze lui-même, par suite d’une tradition secrète que lui légua sa femme mourante, traitant l’érysipèle. Toute enflure, toute fluxion en dehors de la fluxion dentaire, tout œdème de la peau est désigné en ce pays sous le nom d’érysipèle.

Les malades venaient de loin pour le trouver, et les consultations se donnaient dans un pré en pente ou dans un jardin où il travaillait, devant les profondes gorges, au bruissement tumultueux des cascades. Souvent, le soir, on venait frapper discrètement à sa porte, et, profitant du mystère de la nuit, il se rendait au chevet des malades dans quelque hameau voisin.

Je l’avais donc surpris exerçant son ministère, j’avais assisté aux opérations auxquelles il se livrait. Je n’ai vu auprès de lui que des femmes, plus sujettes sans doute que les hommes au genre de maux qu’il avait la spécialité de soigner, ou plus confiantes en son savoir. Elles arrivaient lentement, la tête enveloppée de linges. Il les conduisait à l’ombre d’un arbre et les faisait asseoir sur une grosse racine ou sur un rocher. Il enlevait ensuite avec précaution les linges qui protégeaient la partie atteinte du contact de l’air. Le visage alors apparaissait, blafard, tuméfié, plus repoussant encore devant la nature radieuse, où l’on n’est habitué à voir que les fraîcheurs de la vie.

Le metze palpait alors l’enflure ; ses gros doigts s’enfonçaient dans l’œdème où leur trace livide demeurait un instant. Alors mouillant son pouce de salive, le magicien formait des croix et des cercles magiques sur certaines parties de l’enflure, soufflait dessus à trois reprises consécutives. Il suivait ensuite, on eût dit, le trajet de certains nerfs et, à la manière des magnétiseurs, il semblait chasser le mauvais fluide dont il s’était imprégné. S’interrompant un instant, il murmurait des prières, des exorcismes ou des conjurations (je n’ai pu savoir au juste) ; puis revenant au silence et reprenant son air inspiré, il recommençait ses marques avec la salive, ses souffles et ses passes…

Je me souviens qu’un jour, pendant qu’il était occupé ainsi, j’éprouvai des sensations délicieuses. C’était à la fin de juin, on venait de faucher les prés, et les travailleurs avec leurs fourches fanaient. La brise m’apportait le parfum capiteux des foins coupé qu’on remuait, les oiseaux chantaient et la grande voix du torrent roulant avec fracas dans les roches, au bas de la pente, emplissait l’espace, faisant comme un accompagnement d’orgue à des chants lointains de bergers ou de pâtres… Le contraste de ce que j’éprouvais au dedans de moi et de ce qui se passait sous mes yeux était impressionnant… Lorsque mon metze avait fini, il recouvrait avec soin le visage de la malade et se levait, lui disant : « Allez, vous serez bientôt guérie. » Deux fois on m’a rapporté qu’une amélioration très rapide était survenue le lendemain même du jour du traitement : le visage n’était plus enflé, l’œdème avait disparu et la malade vaquait, paraît-il, à ses occupations habituelles. [p. 515]

Je me borne à raconter ce que j’ai pu apprendre et, tout excessif que cela puisse paraître, ou pourrait ne s’en point montrer trop surpris. En ce moment même, la bonne dame d’Harfleur, Mme de Mondétour, des personnes autorisées l’affirment, guérit par l’imposition des mains et par le souffle comme mes magiciens de la Corrèze. Mme de Mondétour ne se borne pas à guérir les œdèmes, mais elle s’adresse à toutes les maladies. L’imposition des mains faite par elle produirait, selon le cas, des piqûres comme les sinapismes, ou donnerait l’impression de gouttes bouillantes tombant de ses doigts, tandis qu’en certains jours les mains sont froides et infiltrent la glace dans les parties malades. C’est, du moins, ce que l’on raconte.

Chazal fut donc un metze renommé ; il est vieux aujourd’hui, rarement il exerce. D’ailleurs, la fièvre intermittente qu’il traitait autrefois avec le plus grand succès, dit on, et qui était en quelque sorte endémique dans la Corrèze, tend à disparaître complètement.

Un certain Auberti, habitant actuel de Tulle, fut comme Chazal un metze célèbre. Comment guérissait-il de la rate, comme on dit ici, en parlant de l’hypertrophie de cet organe occasionnée par la fièvre, de l’hypertrophie du foie et même du carreau des enfants ? Je l’ignore, je sais seulement qu’il était le neuvième garçon d’une famille, et l’on prétend que ceux-là viennent au monde avec le pouvoir surnaturel de guérir, tandis que la plupart des metzes se conforment à des traditions secrètes perpétuées dans leurs familles.

Chazal, avec lequel j’étais en relations amicales, vint un jour me trouver, et, quoique personne ne fût là pour nous entendre, il me prit par le bras, m’entraîna dans un coin et, se penchant vers mon oreille, me dit mystérieusement, à voix très basse : « Venez ce soir à la forge, à 10 heures, on vous attendra ; vous frapperez trois coups. Gardez ceci pour vous seul », ajouta-t-il. Et il disparut. Evidemment, connaissant mon homme, je soupçonnai qu’il avait une chose particulièrement intéressante à me montrer. Je n’hésitai donc pas à répondre à l’appel qu’il m’avait adressé, et à 10 heures je gravissais le chemin qui mène à la forge. Le village dormait, on n’apercevait aucune lueur.

Un aboi de chien jappant à la lune et l’éternelle rumeur du torrent, seuls, dans la nuit, montaient.

Arrivé à la forge, je frappe trois petits coups avec mon bâton ; la porte s’entr’ouvre et se referme aussitôt sur moi.

Le spectacle qui s’offre à mes yeux est étrange. Chazal, en manches de chemise, un lourd marteau de fer il la main, se tient debout devant l’enclume. Il paraît transfiguré, ses yeux brillent ; une rougeur inusitée colore son visage et ses mèches blanches flottent, lumineuses, autour de sa tête. Près de lui des femmes, couvertes de grandes capes sombres, déshabillent un jeune garçon maigre, presque exsangue, qui roule des yeux d’effroi.

Un vieillard, les bras nus, agite frénétiquement le grand soufflet qui va et vient avec rapidité, faisant un grand bruit rhytmé [sic]. La forge entière est éclairée des reflets sanglants du brasier, tandis que dans l’ombre se meuvent confusément des silhouettes.

Chazal est toujours debout, immobile, grave, la main sur le marteau, ceint de rouge, illuminé par la flamme.

L’enfant est nu, très pâle. Chazal murmure quelques mots d’une voix brève ; aussitôt l’enfant est étendu sur l’enclume, et, tandis que sa mère le saisit par le bras, une autre femme retient ses jambes et le forgeron de sa main gauche soutient sa nuque.

Un effroyable rugissement tout à coup fait trembler les vitres, en même temps le bras de Chazal se lève et s’abaisse ; le marteau frappe l’enclume avec violence. Le corps de l’enfant est tout secoué par des frissons. Sur son visage défait ses yeux terrifiés s’ouvrent, et de grosses larmes coulent le long des joues de la mère. Un autre cri sauvage retentit, de nouveau le marteau tombe sur l’enclume, dont les vibrations métalliques font tressaillir un instant la forge. [p. 516]

Le vieillard, environné d’étincelles, active toujours le brasier qu’il attise avec la pointe incandescente d’un fer. On eut dit qu’un grand vont de tempête passait et repassait sur nos têtes : c’était le bruit infernal du soufflet.

Chazal pousse un troisième rugissement plus effroyable encore.

Cette fois le marteau retombant s’arrête net au-dessus du ventre du malade, puis doucement il vient frôler l’épiderme.

Aussitôt le soufflet infernal se tait, le brasier, recouvert de mâchefer, s’éteint. L’enfant, épouvanté, est habillé à la hâte et emporté par les femmes.

Le vieillard a disparu. Chazal remet sa veste et s’en va. Stupéfait, je reste cloué sur place. J’ai de la peine il me ressaisir.

La scène inouïe, fantastique, à laquelle je viens d’assister, m’a troublé au plus profond de mon être.

« Allons nous coucher, monsieur, dit le melze de sa voix rude, à demain.

—A demain, » dis-je à mon tour.

Je le quittai.

La lune baignait de clartés douces l’espace endormi ct des profondeurs de la gorge montait toujours, comme une plainte, l’éternelle rumeur des eaux.

(A suivre.)

GASTON VUILLlER.

Notes

(1) Voyage exécuté en 1898-1899. — Texte inédit. — Dessins d’après nature par l’auteur.

(2) Dans la haute Corrèze, le grillus domesticus ou grillon des cheminées est d’une teinte uniforme vieil ivoire et non jaunâtre nuancé de brun.

Arrière petit-fils de Gaston VUILLIER

Merci, comme vous le faites, qu’il ne soit jamais oublié.

Lui et sa Corrèze…Lui et « son » Gimel

…Lui et ses cascades.