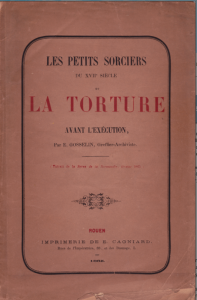

Un texte rare sur ce que E. Gosselin appelle les petits sorciers. Ceux-ci seraient-ils moins dangereux que les autres, exploiteraient-il moins la crédulité de ceux dont ils abusent ? Pourtant les aveux sont recueillis avec la même brutalité, avec les mêmes tortures… Nous laissons juge le lecteur. Les interrogatoires et les tortures explicitées sont de précieux témoignages sur les procédés de l’époque. Cet article est extrait de la Revue de Normandie, de février 1895 fut édité en tiré-à-part : Rouen, Imprimerie de E. Cagniard, 1865, 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 25 p., 1 fnch. –

Un texte rare sur ce que E. Gosselin appelle les petits sorciers. Ceux-ci seraient-ils moins dangereux que les autres, exploiteraient-il moins la crédulité de ceux dont ils abusent ? Pourtant les aveux sont recueillis avec la même brutalité, avec les mêmes tortures… Nous laissons juge le lecteur. Les interrogatoires et les tortures explicitées sont de précieux témoignages sur les procédés de l’époque. Cet article est extrait de la Revue de Normandie, de février 1895 fut édité en tiré-à-part : Rouen, Imprimerie de E. Cagniard, 1865, 1 vol. in-8°, 2 ffnch., 25 p., 1 fnch. –

Ce texte a échappé à Yve-Plessis dans son Essai d’une bibliographie française méthodique et raisonnée de la Sorcellerie et de la Possession démoniaque. Mais également à Caillet dans son Manuel bibliographique des Sciences Psychiques ou occultes. Seul Dorbon dans sa Bibliotheca Esoterica le répertorié sous le n°1903. – Présent à la B. n. F. : 8- LI19- 33.

[p. 1]

LES PETITS SORCIERS

DU XVIIe SIÈCLE

ET LA

LA TORTURE AVANT EXECUTION

Un procès, jugé ‘par la cour (l’assises de la Seine-Inférieure le 5 août 1864, a révélé, non seulement qu’il existait des sorciers, mais qu’on y croyait encore, presque généralement, dans certaines communes de ce département. Heureusement, pour les sorciers d’aujourd’hui, que la justice n’est plus ce qu’elle était au XVIIe et même au XVIIIe siècle, autrement ils seraient fort exposés il être tous pendus et étranglés, leurs cendres jetées au vent et leurs biens confisqués, ou tout au moins à être bannis du territoire de l’Empire.

Ce procès nous a remis en mémoire des notes recueillies dans des procédures criminelles, dirigées contre des sorciers, et nous a suggéré l’idée de les publier ; il est vrai que bion des volumes ont été écrits sur ces matières et qu’il peut paraître inutile d’y revenir encore ; mais, jusqu’ici, peu d’écrivains ont consenti à descendre dans les détails des procès dont ils ont décrit les lugubres épisodes, et, par la même raison, ils se sont beaucoup plus occupés des possessions et des révélations que des petits sorciers. Cependant, ceux-là, par leur nombre au moins, méritaient bien une mention historique particulière, puisque c’est par milliers que se comptent ceux d’entre [p. 2] eux dont les cendres furent jetées au vent. Or, il nous semble que quelques détails, bien précis, puisés à des sources parfaitement authentiques, pourront encore offrir assez d’intérêt pour qu’il nous soit pardonné de les avoir exhumés.

Dans presque tous les procès de cette nature, les divers écrivains ont toujours montré des accusés, non seulement avouant leurs rapports avec les démons ou avec des anges et des saints, mais encore se vantant avec une certaine apparence de bonne foi de ces rapports et de ces visions surnaturels et s’en faisant un mérite.

Les petits sorciers, au contraire, se défendaient énergiquement d’avoir aucun commerce avec le diable et de se livrer à l’exercice de la sorcellerie. Les accusations, cependant, étaient précises et les délits nombreux autant que les témoins qui venaient les constater. Qui dira le chiffre prodigieux des procès de ce genre qui furent jugés à la Tournelle de 1600 à 1670 ? Autant vaudrait-il en copier les registres. Deux exemples, pris au hasard, suffiront pour donner une idée exacte des sorciers et de leurs juges.

Toutes les contrées de la Normandie fournissaient à peu près un égal contingent de sorciers, mais les paroisses avoisinant Neufchâtel, Aumale, Londinières, paraissent l’avoir emporté sur les autres, au moins durant le XVIIe siècle. En 1618, la haute-justice de Londinières envoyait à la potence huit sorciers ; en 1638, à Neufchâtel, on exécuta de la même manière quinze de ces malheureux. Cependant, il semble que ces exécutions en masse, au lieu de détruire la race des charmeurs et des donneurs de sorts, en faisaient surgir de nouveaux, et l’on aurait pu croire que, comme le phénix, ils renaissaient de leurs cendres.

Ainsi, la paroisse de Fréauville, purgée de huit sorciers en 1618, en livrait encore huit à la haute-justice de Londinières en 1649. Ces huit donnèrent lieu a deux procès, et c’est de l’un d’eux que nous voulons parler.

Or, le 29 avril 1649, un sieur de Dampierre, attribuant à Pierre Lasnel, berger à Fréauville, la maladie et la mort de quelques-uns [p. 3] de ses moutons et d’un cheval, se saisit de sa personne et le constitua prisonnier à Londinières.

Il était de principe alors que, pour obtenir des sorciers des réponses utiles, il fallait les interroger dès le premier moment de leur arrestation, parce que, dans ce cas, le diable, qui les assistait, se trouvant surpris et effrayé, les abandonnait en se sauvant. Autrement, il leur mettait en fa bouche ce qu’ils avaient à dire à la justice (1).

Donc, pour surprendre et effrayer le diable, dès le même jour, le bailly de Londinières, Charles de Saint-Ouen, fit amener devant lui Pierre Lasnel et procéda solennellement à son interrogatoire,

Rien n’est omis dans le procès-verbal, le costume même du sorcier y est décrit : « C’est un homme de moyenne stature, portant longs cheveux châtains, barbe qui commence à blanchir, couvert par-dessus sa chemise d’un vieux pourpoint de bellain, haut de, chausses de bellain, bas de chausses de bellain, couvert d’une heuzette de toile, chaussé de souliers galoches ; par-dessus les-dits vêtements une casaque de toile, un viel chapeau où y a un vieux cordon de tresse. »

Nous ne prendrons, dans les interrogatoires, que ce qui sera nécessaire pour apprécier le juge interrogateur et le berger sorcier, et l’on y verra, avec quelque surprise, que le bon sens n’est pas du côté du juge, lequel croit beaucoup plus au sortilége que le sorcier lui-même.

A cette première question à Lasnel : s’il est sorcier et s’il a jamais été au sabat ?

« A dict en mettant la main sur son esthomach qu’il n’a jamais été au sabat et ne sçait ce que c’est que d’être sorcier.

« S’il sçait qui a ensorcelé les bestiaux du sieur de Dampierre ?

« A dict que non ; mais qu’il y a viron huit jours il vit Cailly, dit Rothozin, tourner autour de la maison du sieur de Dampierre, levant et baissant les bras comme s’il avait jeté quelque chose dessus les murs, et que dès le lendemain ledit sieur trouva deux de ses [p. 4] chevaux si malades, qu’ayant fait venir Devillers ; maréchal à Fréauville, ce dernier déclara qu’il fallait que les chevaux mourussent ; et lui Lasnel, présent à la visite du maréchal, reconnut que lesdits chevaux avaient pris de la poudre de crapaud. »

« A lui demandé s’il a jamais été au sabat :

« Confesse qu’il a été au sabat une seule fois, mais sans savoir où il allait:

« Que ce fut un berger qui le prit, lorsqu’il était à son troupeau, lui disant qu’il allait lui faire voir de belles choses ; ils s’en allèrent de compagnie dans le bois du baron dn Boscgeffroy, où se rencontrèrent quantité de gens, tant hommes que femmes, qui dansaient sous la conduite d’un homme vêtu de noir, façon de prêtre, où y avait quantité de lampes et chandelles à danses, qui s’éteignirent en telle sorte, qu’il se trouva en une obscurité si grande, qu’il croyait être perdu; et se retrouva en un instant comme transporté à son troupeau, qu’il retrouva en l’état qu’il l’avait laissé. »

« Et n’y a depuis retourné, ni été sollicité d’y aller par ce berger, qui fut tué peu de temps après. »

« Interrogé si l’homme noir n’était pas le diable ou malin esprit, auquel il s’est engagé par pacte ; combien de fois il l’a vu depuis, et s’il ne lui a pas baillé quelque caractère pour s’en servir ? »

« Dit qu’il n’a parlé audit homme noir. »

« Interrogé s’il a renoncé à Dieu, s’il s’est servi de paroles ou autres compositions servant aux maléfices des sorciers, s’il ne s’est pas servi de prestiges, fascinations et charmes pour faire ce qu’il voulait sur les hommes, bêtes et fruits ?

« S’il a nourri des crapaux et bêtes vénéneuses ? »

« Dit qu’il n’a jamais renoncé à son Dieu ni jamais parlé au Diable ;

« Que s’il s’est servi de prières et de graisse ce n’a pas été pour faire du mal. »

Comme il était d’usage alors de demander à l’accusé s’il croyait les témoins dignes de foi, on demande à Lasnel s’il veut rendre les témoins croyables ?

[p. 5] « Dit que s’ils disent vérité, il les croira… »

Lasnel ayant, dans l’une de ses réponses, accusé un autre berger, nommé Levilain, de se mêler de sortilége, Levilain est immédiatement arrêté et interrogé ; il répond qu’il n’est sorcier, mais qu’il est devin, et que les devins ne font pas de mal; qu’il est vrai qu’il a un livre que lui a prêté un nommé François ; que ce livre n’enseigne que des remèdes pour panser les bêtes ; que, cependant, il l’a brûlé par l’ordre du curé, à Pâques dernier, après avoir été à confesse ; que ledit livre enseignait toutes sortes d’affaires et notamment pour ce qui est des sorciers.

Ici les deux accusés, Lasnel et Levilain, sont mis en présence ; mais mal en avait pris au juge, car aussitôt les deux sorciers s’attaquent, se querellent et s’invectivent avec tant d’animosité qu’il n’est plus possible de leur imposer silence ; chacun d’eux niant énergiquement d’être sorcier et s’accusant réciproquement, le juge, pour mettre fin à la lutte, les fait reconduire en prison.

Aussitôt on commença l’enquête; vingt témoins furent entendus : tous déposèrent de faits à peu près identiques; celui-ci, ayant eu querelle avec Lasnel, avait été, huit jours après, atteint d’un mal à la jambe ; celui-là, pour n’avoir pas voulu vendre de la paille à Levilain, avait eu sa femme et sa fille malades ; un autre avait perdu des moutons parce que Cailly lui en voulait d’avoir loué une maison qu’il désirait avoir. Tous enfin produisent des preuves de faits aussi concluants, et attestent que Lasnel, Levilain, Cailly, dit Rothozin, et Devillers sont en réputation d’être grands sorciers.

Quelques témoins, cependant, déposent de faits plus graves: ainsi Cailly, pour un boisseau de bled qu’on avait voulu lui vendre au-dessus du prix qu’il en avait offert, envoya, chez ce cultivateur, des loups qui lui mangèrent une cavale ! Ils prétendent que Cailly avait manqué d’être compromis avec les sorciers qui furent pendus à Neufchâtel en 1638 ;

Que Baltemont est mort d’un mal de-jambe que lui avait envoyé Cailly, à la suite d’une querelle ;

Que, non content de cette vengeance, Cailly envoya à la veuve de [p. 6] Baltemont une maladie de langueur, dont elle mourut peu de temps après ;

« Que Crosnier, le meunier de Fréauville, possédait un superbe mulet, qui n’était pas entêté du tout, Cailly l’ensorcela, et le mulet ne voulut plus marcher ; »

Enfin, Cailly rendait la terre infertile à volonté, quand il voulait se venger de quelque injure.

Lasnel avait envoyé à la fille Charlotte Aubourg, âgée de trente ans, une maladie par tout le corps et les membres, dont elle souffrait comme si une bête l’avait rongée.

Un témoin, Guillaume Caron, dépose de faits relatifs au sabat : il raconte qu’en 1647, « le mercredi de la semaine des Rogations, longtemps avant le soleil couché, aux environs de Fréauville, sortant de Londinières, il vit dans les champs une assemblée de peuple, tant hommes que femmes, au nombre de neuf à dix, et avec eux un homme vêtu de noir et comme de surplis, qui, ainsi assemblés, dansaient et faisaient diverses stations, comme s’ils eussent été assemblés pour s’éjouer ; ce qui mit le témoin en peine et à doubter ce que ce pouvait être ; il n’y pouvait rien comprendre; mais il fut bien plus étonné, lorsque, oyant les petites clochettes qui conduisaient les processions de Neuville à Fréauville, ladite assemblée se rompit comme personnes qui eussent eu peur, et s’enfuirent l’un de ça, l’autre de la pour rentrer à Fréauville.

« Par bruit commun a entendu dire que c’était le sabat. »

Tels sont les faits que révéla l’enquêté.

Mais les dépositions des témoins et les interrogatoires de Lasnel et de Levilain avaient dénoncé de nouveaux coupables de sortilége. Langlois, Cailly, Devillers et Thierry avaient dû, par suite, être arrêtés.

Langlois, accusé seulement de complicité, comme instigateur, après un court interrogatoire, fut rendu à la liberté.

Quant à Cailly, dit Rothozin, le plus redouté de la bande, il semblerait que le juge eût trop retardé son interrogatoire, et qu’il n’eût [p. 7] pas su effrayer le diable, car les réponses de Cailly sont empreintes d’un grand sens et de beaucoup de prudence.

Interrogé si ce n’est pas lui qui a ensorcelé les bestiaux du sieur de Dampierre ?

« A répondu qu’il n’a jeté aucun sort pour faire mourir les bestiaux, disant en ces termes: « Que Dieu ne fait-il des miracles ! faut-il donc que nous soyons ainsi affligés ? On nous connaît bien ; je serts cinquante laboureurs dans le pays. » Et sur l’explication de ces termes a dit : « qu’il s’étonnait que Dieu ne faisait ouvrer la terre pour engloutir ceux qui lui veulent mal. »

Interrogé s’il n’a jamais fait mourir personnes ou bestiaux ?

« A dit en ces termes : C’est folie de m’interroger là-dessus, cela me fait désespérer: on me connaît bien, je suis de Fréauville ; si j’avais été sorcier on ne m’aurait pas tant laissé vivre, il y a longtemps que je serais parti. »

« Interrogé s’il n’a aucune pactision avec le diable, s’il n’a jamais paru devant lui ?

« A dit que c’estoit toute escripture perdue. »

« Enquis s’il ne s’est jamais servi de poudres, graisses et autres malices servant aux maléfices ordinaires des sorciers, s’il n’a pas eu des prestiges, des revenants ou apparitions diaboliques, nourri des crapauds ou bêtes vénéneuses ? »

« A dit qu’il ne s’est jamais servi d’autre chose que de cidre a boire avec gens de bien. »

Interrogé d’où vient qu’il est en si mauvaise réputation ?

« Dit qu’il en faut remercier Dieu, que ce n’est que par lui que provient le bien ; que s’il se fut senti fautif, il y a longtemps qu’il serait passé aux Antipodes. »

Après cet interrogatoire, Cailly fut reconduit en prison,

Mais les autres sorciers couraient encore les champs, et, d’après les révélations de l’enquête et des interrogatoires, si leur présence au procès était indispensable, ne devait-on pas craindre que le diable les secourût ou qu’ils se rendissent invisibles ? On put le croire, en effet, durant quelques jours ; car on ne savait où les prendre. [p. 8] Cependant, le 6 mai, au moment où le bailly de Londinières sortait du prétoire, après avoir procédé aux confrontations des témoins avec Lasnel et Cailly, la populace du bourg lui amena un individu qu’elle poursuivait de ses huées et de ses imprécations, et qu’elle déclara être un des sorciers attendus.

C’était : « un petit homme, portant longs cheveux noirs, barbe châtain, vêtu d’une vieille chemise, d’un pourpoint de toile, d’un haut de chausses de cuir de mouton ; coiffé d’un vieil chapeau. »

Interrogé sur-le-champ, il déclara se nommer Louis Levilain, âgé de quarante-cinq ans, et être berger à Puchevin.

Interrogé sur sa religion ?

« Dit être catholique, apostolique et romain, et avoir été à confesse à Pâques dernier. »

« Fouillé, il se trouve avoir un chapelet composé de pâtenostres blanches et sans croix, pour ce qu’il a dit qu’elle a été rompue et grugée par un mouton, un jour qu’il l’avait laissé tomber. »

Cette circonstance d’un chapelet sans croix paraît si grave au bailly qu’il l’a notée en marge de l’interrogatoire !

Interrogé s’il a guéri des bestiaux malades de sortilége ?

« A dit que oui. »

Interrogé comment il connait que les bêtes sont ensorcelées, et quel remède il y apporte?

« Dit qu’il les reconnaît par leurs actions et mouvements, remuant tantôt un pied, tantôt un autre, étant assoupies et ne mangeant pas ; que ses remèdes ne se composent que de pissat, avec du sel, et que, s’il est besoin de les faire suer, il y emploie du vin blanc, du poivre et de la muscade : que par ces remèdes, il en a guéri plusieurs, mais que quelquefois il est trop tard. »

Interrogé de qui il a appris à faire lesdites compositions ?

« Dit que c’est par esprit et aussi parce qu’il a vu Jacques Rousselet, de Restencourt, guérir des vaches par lesdits remèdes. »

Interrogé par quel moyen il peut nommer ceux qui ont ensorcelé des bestiaux ?

« Dit que c’est esprit ; que cela se voit, et qu’un enfant d’un an le [p. 9] ferait ; que c’est par la grâce de Dieu ; qu’il a reconnu chez Legrain que Lasnel avait ensorcelé ses chevaux, et que la Vierge lui a fait cette grâce, qu’il n’a jamais fait de mal. »

Interrogé comment il a pu savoir que Lasnel avait ensorcelé les chevaux de Legrain ?

« Dit qu’il a demandé à Legrain s’il avait refusé quelque chose à quelqu’un, et qu’il lui apprit qu’il avait refusé de la paille à Lasnel ; il a lait cela par son esprit, la grâce de Dieu et de la Vierge. »

« Interrogé de qui il entend parler quand il parle de son esprit et s’il n’a pas paction avec le diable ? »

« Dit que son esprit est la grâce de Dieu ; qu’il n’a fait paction avec le diable et n’a jamais été au sabat. »

« Interrogé s’il a la marque du diable ?

« A dit que non. »

« Interrogé s’il veut rendre croyables les témoins ? »

« Dit qu’ils ne se damneront pas pour les biens de ce monde. »

« Interrogé s’il n’est pas en réputation d’être sorcier ou désensorceleur ? »

« Dit qu’il n’est ni l’un ni l’autre. »

Après une foule de questions insignifiantes, le juge veut frapper un grand coup et terrifier le sorcier par une apostrophe foudroyante dans laquelle il résume tous les chefs de l’accusation.

« Il lui remonstre qu’il est en réputation d’être un grand sorcier, trompeur des personnes qui l’emploient, feignant de guérir les bêtes et y faisant tout le contraire ; tirant de l’argent des gens ; qu’il a faict paction avec le diable, qu’il s’est trouvé souventes fois au sabat, où il a appris les remèdes et moyens d’ensorceler personnes et bêtes ; qu’il y a viron quinze jours qu’il vint à Fréauville pour conférer de sortilége avec Lasnel, enfin qu’il a des livres défendus. »

« Dit n’avoir jamais vu Lasnel qu’une fois ; qu’il n’a fait de mal à personne; qu’il n’est pas défendu, selon Dieu, de soulager les pauvres gens, comme il a fait.

« Qu’il n’est pas sorcier, mais devin ; et que panser et guérir des bêtes ce n’est pas faire du mal. »

[p. 10] Interrogé s’il ne sait pas garder un troupeau par la force de quelque cérémonie et moyens diaboliques ?

« Dit qu’il ne garde son troupeau qu’à force de chiens, et qu’il en change tous les jours ; que s’il s’écarte quelqu’un de ses moutons, il le recommande seulement à Dieu et à la bonne Vierge ; que si plusieurs personnes l’emploient, c’est par son esprit. »

Interrogé précisément quel est l’esprit dont il parle ; incité de l’expliquer et en quelle forme il lui apparaît ?

« Dit que c’est son bon esprit qui le gouverne par l’entremise de « la bonne Vierge. »

« N’en sait ou n’en a voulu dire la forme, quelqu’interpellation que nous lui en ayons faite. »

« lnquis si le bon esprit qu’il dit avoir et qui lui suggère la connaissance de beaucoup d’affaires, et notamment de sortilége, n’est pas un caractère ou quelque figure qu’il porte sur lui de la part du diable, et dont il doit avoir la marque en quelqu’endroit de son corps.

« A dit, en riant, qu’il n’a caractère ni marque, qu’on ne trouvera rien, et ne croit qu’à la grâce de Dieu. »

Pour clore l’interrogatoire, le bailly, toujours convaincu d’avoir devant lui les plus grands sorciers de son temps, et croyant bien que Levilain en portait la preuve quelque part, ordonna à François Legras, chirurgien, de le raser par tout son corps, de le visiter, et de dresser du tout son procès-verbal.

Enfin, le 14 mai, on allait procéder au jugement du procès, lorsqu’un nouveau sorcier fut amené dans le prétoire : c’était Olivier Thierry, aussi berger, demeurant à Bailleul; ce malheureux se trouva gravement compromis, car on avait trouvé dans sa besace des herbes et une petite bouteille ; c’étaient là, évidemment, des fascinations et moyens diaboliques ordinaires aux sorciers, et dont, à coup sûr, Thierry ne pourrait justifier ni expliquer la présence dans sa besace.

Interrogé sur la destination de ces herbes et des drogues contenues dans la bouteille ?

« A dit que la bouteille contient plusieurs denrées, entr’autres de la joubane dont on se sert pour guérir les troupeaux ;

[p. 11] « Que ces drogues ne s’appliquent pas sur les bêtes, mais qu’on les pend au col de l’un des moutons ; qu’on fait alors une neuvaine, en priant Dieu pour le troupeau, neuf jours durant, disant patenôtres et Ave Maria en divers nombres ; que si l’on manque l’un desdits neuf jours, le troupeau empire au lieu d’amander ; que, dans la composition ci-dessus, il entre aussi du sang de mouton, et que c’est là ce qu’on nomme des assiettes ; que ce remède ne peut faire aucun mal, quand on a le soin de faire ladite neuvaine. »

Mais ces explications, si naïves, ne peuvent rien sur l’esprit prévenu du bailly, et, comme Lasnel, Cailly et Levilain, Thierry sera rasé et visité par le chirurgien, car il doit, comme eux, porter sur son corps la marque du diable.

Nous l’avons dit tout à l’heure, on allait procéder au jugement des autres sorciers, lorsque Thierry fut amené dans le prétoire ; or, à son égard, l’instruction n’était pas complète, on passa outre au jugement des autres;

Le tribunal, au grand complet, se trouvait ce jour-là, 14 mai 1649, composé comme suit : Charles de Saint-Ouen, bailly vicomtal ; Etienne Bezuel, lieutenant général dudit bailly, rapporteur ; Thomas Bit, lieutenant particulier ; et comme juges assistants: Mes Nicolle Leblond, Louis Bodin, François Lebrument, Nicolas Sade, Clément Gressent et Nicolas Denize, avocats.

Sur les réquisitions du sieur Bouglier, procureur fiscal, et sur le rapport du sieur Bezuel, ce tribunal déclara « Lasnel, Levilain et Cailly, dit Rothozin, dûment atteints et convaincus du crime de sortilége, et pour punition d’icelui, condamnés à faire réparation honorable, nuds et en chemise, la corde au col, tenant chacun en leur main une torche ardente, crier merci à Dieu, au Roy, à messieurs et à justice, tant devant ce prétoire que devant le grand portail de l’église de Londinières, et ce fait, être pendus et étranglés en une potence qui pour cet effet sera dressée ; et après leur mort leurs corps être brûlés et leurs cendres jetées au vent, à ce qu’il n’en soit point de mémoire, etc… Et avant que de souffrir [p. 12] mort dit qu’ils seront appliqués à la question ordinaire et extraordinaire pour parler de vive voix et nommer leurs complices. »

Au regard de Devillors, dit qu’il sera plus amplement informé contre lui.

Et, au surplus. que Jacques de Belleville, Olivier Thierry, François Grouquet et Hubert Marc seront pris et appréhendés au corps, etc.

Mais, bien inspirés, les trois condamnés appelèrent immédiatement de la sentence, et, dès le 16 juin suivant, le Parlement, appréciant mieux les faits, mais admettant cependant le crime de sortilége, réduisit la peine de mort à un bannissement de six ans.

Les pauvres bergers eurent ainsi la vie sauve et échappèrent à la torture, plus terrible peut-être que la peine de mort elle-même.

Sait-on bien aujourd’hui ce que c’était que la torture, avant l’exécution, qu’on appelait testament de mort, ou question préalable ? Nous en parlerons tout à l’heure ; mais, auparavant, jetons encore un coup d’œil sur une autre espèce de sorciers.

Ceux-là ne sont pas de malheureux bergers ; c’est un médecin et sa fille ; ils sont accusés de se livrer à la sorcellerie, de jeter des sorts, etc.

Nous sommes maintenant à l’année 1661, et l’affaire se juge au bailliage de Saint-Lô.

Laissant de côté les dépositions des témoins, nous ne ferons que quelques extraits des interrogatoires.

Le premier accusé se nomme Marquier ; il est médecin à Saint-Lô.

Interrogé si par charmes ou paroles il a pu guérir la femme Vallière de sa folie, ou, au moins s’il ne l’a pas promis.

A dit que cette femme n’était point la première de sa race qui ait été folle, que sa mère l’était ; mais qu’il n’y a que Dieu qui guérisse; qu’il ne promit pas de la guérir, mais de faire ce qu’il pourrait.

Interrogé si, pour couvrir les charmes dont il se sert pour guérir les malades, il ne leur proposait pas de faire dire des messes et faire des pellerinages.

[p. 13] A dit en colère : Le diable m’emp…, je ne nie suis jamais servi de charmes ; j’ai conseillé de faire prier Dieu pour la femme Vallière, et je jure devant Dieu que c’était à bonne intention.

Interrogé si ladite Vallière étant guérie, et lui, Marquier, soupant avec elle et son mari, il n’aurait pas reconnu qu’il avait eu bien de la peine à la guérir parce que, dans l’enfer, il y avait de grands supérieurs comme dans le monde, et qu’il avait fallu pour défaire ce qu’on avait fait à la femme Vallière, un plus grand diable et un supérieur à celui qui l’avait fait.

A dit : Cela est autant de bourdes et menteries ; je n’ai point parlé de diables.

Interrogé si la fille Vallière ayant refusé à sa fille, à lui, de lui vendre de la viande au prix qu’elle voulait, ne fut pas incontinent affligée d’une maladie extraordinaire, impotente de bras et de mains et muette.

A dit : Je ne les dois pas garder de mal, ils sont tous fous dans cette maison,

Interrogé si le fils Vallière lui ayant pris des prunes dans son jardin, six semaines après il ne fut pas affligé d’une maladie d’esprit et de corps.

A dit qu’il sait bien qu’ils sont tous fous dans cette maison ; qu’ayant été appelé pour le voir, il le saigna, lui donna à prendre de la poudre de guygomme, et qu’il lui amenda.

Il se souvient que durant la saignée, le sieur Coffey, qui tenait le bassin, s’évanouit, se trouva malade, et que, se croyant ensorcelé par lui Marquier, il voulait le tuer.

Interrogé si, après avoir pris la poudre, Vallière fils ne rendit pas deux animaux de plus de demi-quart de long, l’un gros comme un manche de canif, l’autre gros comme une plume, ayant grand nombre (le pieds et une queue fourchée !

A dit : Je ne me souviens pas, c’étaient sans doute des vers ; je ne sais s’ils avaient des pieds ou non; il yen a bien d’autres dans le corps humain ; Paré, chirurgien, en a bien vu d’autres.

Interrogé si, le pèlerinage de la Délivrande n’ayant rien amendé à [p. 14] la femme Vallière, elle ne se trouva pas guérie soudainement, en déjeunant avec lui.

A dit : Les fous en sont tous là ; ils sont tantôt bien, tantôt mal.

Interrogé si, se faisant passer pour devin parmi le peuple, plusieurs ne l’ont pas consulté pour des choses dérobée.

A dit qu’il les recevait pour se moquer d’eux, leur disant : Si j’étais devin, je m’en servirais pour moi.

Interrogé si, quelqu’un s’affligeant de la folie de la veuve Vallière, il ne lui avait pas dit : Taisous, taisous, ce ne sera rien.

A dit : J’ai bien pu dire cela, car vous savez que les frénésies ne durent pas, et que le temps et la nature font de belles cures.

Interrogé s’il ne guérissait pas beaucoup de personnes que les autres médecins ne pouvaient guérir.

A dit : Cela est vrai et n’est pas nouveau. J’ai guéri la fille Lepegol d’un polipe au nez, quand les autres médecins y ayant renoncé voulaient l’envoyer à Paris.

Interrogé s’il n’est pas vrai que son diable paraît souvent avec lui sous la forme d’un chat gris.

A dit : Pensez-vous donc que je renonce à Dieu pour me donner au diable.

On lui demande si, un jour qu’il était couché sur de la paille près d’une cheminée, ayant son chat gris sur les jambes, le feu ne prit pas à la paille, et si une femme ayant voulu l’éteindre, ledit chat ne lui donna pas un coup de patte à la main gauche, et si elle ne répandit pas du sang noir !

A quoi il répond : C’est une folle, celle qui a dit cela.

Interrogé si un jour, il y a vingt-cinq ans, traversant une rivière sur la planche qui servait de pont, n’ayant avec lui ni chien, ni cheval, ni personne, il ne disait pas : Passe, passe !

A dit : Cela est faux.

Interrogé si, appelé près d’un malade qu’il avait ensorcelé, il n’avait pas fait paraître sur son lit une flamme de feu qui était de trois couleurs, bleue, rouge et verte, le tout de la grosseur de la flamme d’une branche de genêts.

[p. 15] A dit : C’est de la folie.

Interrogé si cette flamme ne passa pas au travers de la courtine avec un bruit de foudre .

A dit : Ce sont des folies ; celui qui a dit cela est fou.

Interrogé s’il n’a pas dit qu’il le guérirait.

A dit : Ah ! nenny, je ne me suis point vanté de cela.

Interrogé s’il n’avait pas dit un jour à sa femme, qui revenait de la campagne, tout ce qu’elle avait mangé.

A dit : Oui ; mon petit garçon étant arrivé le premier, m’avait tout raconté; ce n’est pas là une grande devinaille !

Interrogé si ce n’est pas lui qui envoya la peste dont la ville de Saint-Lô a été affligée depuis plus de trente ans.

A dit : Je n’ai jamais envoyé ni peste ni autres maladies ; je me retirai de cette ville, il y a trente ans, quand on y assommait tous ceux qui se mêlaient de guérir de la peste et qu’on voulut brûler ma maison…

On m’accuse ici de sort, comme si j’étais sorcier ou magicien ; si le diable était mon maître, je n’eusse pas été si longtemps en prison.

Nous pourrions continuer longtemps à puiser dans cet interrogatoire, qui dura six jours et qui contient six cent quatre-vingt-onze pages ! On y verrait jusqu’à la fin des questions stupides et des réponses pleines de bon sens et de raison.

Celui de la fille Marquier contient huit cent quatre-vingts pages et n’est guère que la répétition de celui du père,

Eh bien ! ce gros procès dura deux ans et se termina à Saint-Lô comme il devait se terminer, c’est-à-dire par la condamnation du père et de la fille, dûment atteints et convaincus de tous les crimes dont on vient de lire les détails. Mais, comme les bergers de Londinières, ils se pourvurent devant le Parlement, qui confirma la sentence sur les faits de sortilége, mais réduisit la peine au bannissement (2).

[p. 16] On se demandera peut-être quel était le crime de Marquier. Hélas ? un crime devenu bien rare: il guérissait beaucoup de malades !… Mais il advint de là que les autres médecins de Saint-Lô, dont la clientèle déclinait rapidement, se mirent à crier au sorcier et à dénoncer leur dangereux confrère comme tel. Le bailli, malheureusement, croyait à la sorcellerie, à la magie, aux sorts, aux charmes, et Marquier fut emprisonné. Pour le bailli, tout était sorcellerie. Un homme devenait-il malade, sorcellerie ! Marquier lui avait jeté un sort ; un malade revenait-il à la santé. entre les mains de Marquier, sorcellerie encore ; ce n’était point la médecine qui avait opéré, c’était le charme, la magie ou la sorcellerie. Pris entre ces deux écueils, Marquier se trouvait enfermé dans un cercle vicieux dont il ne pouvait sortir que condamné comme sorcier. Aussi le fut-il, ainsi que sa fille.

Mais, grâce à leur appel, ils échappèrent à la torture préalable, et c’est ici le moment de montrer ce qu’elle était.

Jetons d’abord un coup d’œil sur le lieu où se sont passées les scènes que nous allons raconter.

Sous la grande salle des Pas-Perdus, au Palais-de-Justice, dans la partie qui fait face à la rue ne la Poterne, se trouvait autrefois la chapelle de la Conciergerie, et à côté la chambre de la torture. Cette chambre, au niveau du sol, voûtée comme un caveau de sépulture, sombre comme un cachot, ne recevant le jour que par une étroite ouverture garnie de gros barreaux en fer, était éclairée, durant les opérations, au moyen (rune bougie en cire jaune, dont la flamme terne répandait sur tous les objets une clarté douteuse et enfumée, qui rendait plus lugubre encore ce lieu, qui l’était déjà tant.

A la lueur de cette bougie, on apercevait çà et là les ignobles instruments de torture.

A la voûte, on voyait tout le système des poulies où le patient devait être appendu.

Au sol, un anneau et une chaîne en fer étaient fixés.

Près de là, à terre, étaient épars les grésillons, les verges et les flûtes !

[p. 17] Des siéges grossiers pour les conseillers instructeurs et pour les médecins et les chirurgiens ; une table et une chaise pour le notaire secrétaire de la Cour ; et enfin la sellette du condamné : tel était le mobilier de cette antichambre de la mort< ;

Au milieu d’un silence que ne pouvaient troubler les bruits de la rue, le patient était amené,

Le tortionnaire le déshabillait, puis les médecins et les chirurgiens procédaient à la visite de son corps, pour s’assurer qu’il était en état de subir les tourments auxquels il était destiné.

Cette constatation faite, le patient déshabillé, qu’il fût homme, femme ou jeune fille, était livré au tortionnaire et l’opération commençait.

Nous allons donc pénétrer un instant sous cette sombre voûte et assister à quelques-unes des scènes qui s’y déroulèrent trois siècles durant ; mais armons-nous de courage, car il en faut autant pour en lire le récit qu’il en a fallu pour l’écrire ;

Nous avons choisi quatre exemples, à quatre époques différentes et dans des circonstances diverses, afin de bien apprécier si la marche du temps et le progrès de la civilisation ont pu modifier cette monstrueuse institution, avant sa complète abolition, en 1790.

Nous prenons le premier exemple en 1647.

Or, le 9 juillet 1647, Jean Lemarinier avait été condamné à mort pour homicide, et à subir la question avant l’exécution.

Ce jour-là donc, devant Robert de Bonshons et Louis Dufay, conseillers, Lemarinier fut amené, et l’opération commença ainsi :

« Lemarinier exhorté à dire vérité ; dit qu’il est innocent et qu’il a dit vérité dans ses interrogatoires.

« Fait mettre à genoux et lecture à lui faite de son arrêt,

« Fait dépouiller et visiter par Lesonneur, chirurgien, lequel a dit que Lemarinier est capable de supporter la question. »

Le magistrat instructeur lui rappelle toutes les circonstances qui ont précédé, accompagné et suivi le crime et l’interpelle sur chacune d’elles,

[p. 18] A toutes les questions, Lemarinier répond, qu’il ne sait rien et qu’il est innocent.

Puis le procès-verbal continue ainsi :

« A lui fait appliquer les grésillons, n’a témoigné sentir douleur et s’est mis à prier Dieu fort bas, sans avoir jeté aucun cri, cholère ni larmes. »

Or la torture des grésillons consistait à emprisonner les doigts et les pouces dans une sorte de presse infernale qui les écrasait et les grésillait, tandis que, calme et froid sur son siège, le juge dictait la question et attendait la réponse du malheureux condamné.

Cette torture atroce arrachait ordinairement au patient des plaintes et des cris lamentables ; mais Lemarinier, homme énergique et indomptable par la douleur, on vient de le voir, ne jeta pas un cri et se borna à prier Dieu tout bas.

Alors on le fit guinder haut, mais en lui laissant les doigts dans les grésillons.

Guinder, c’est-à-dire suspendre le torturé par les doigts serrés dans les grésillons et chargé de poids attachés aux pieds.

En cet état, Lemarinier ne dit rien encore « sinon qu’il a dit vérité dans ses interrogatoires ; et a continué de prier. »

Pour cet homme que la torture ordinaire ne pouvait vaincre, il fallait bien essayer quelque chose de plus ; ainsi suspendu et ayant toujours les doigts dans les grésillons, on le fit fouetter nud de verges ; et jugez de quelles verges ! et avec quelle vigueur le bourreau devait frapper pour arracher un cri, une plainte, à cette victime impassible.

Mais rien encore, dit le procès-verbal « il n’a jeté aulcun cri, n’a dict aulcune parole.

« Fait descendre ; et interrogé de nouveau, il continue ses dénégations.

« A lui fait mettre des poids de cinquante livres chacun à chaque jambe et fait guinder de rechef hault, et exhorté de dire vérité, n’a dit autre chose si non qu’il n’a commis ladite action, n’a jeté aucune [p. 19] clameur, témoigné sentir douleur, ni jeté aulcune larme, et dit qu’il a dit vérité et ne dira autre chose ; et que quand on le mettrait par morceaux il ne dirait autre chose.

« Fait relascher.

« A lui fait oster les grésillons et fait donner les flûtes. »

Les flûtes ! cruelle et atroce ironie.

Les flûtes étaient une sorte de fourreau en fer, qui se serrait à volonté, au moyen de vis, et dans lequel on enfermait les jambes et les genoux du patient, ou quelquefois seulement les doigts.

Mais continuons :

« Fait donner les flûtes et serrant icelles, n’a dit aulcune chose, ni jeté aulcune larme, ni témoigné sentir douleur, disant qu’il a dict vérité.

« Fait de rechef serrer lesdites flûtes JUSQUES A L’EXTRÉMITÉ.

C’est-à-dire, tant qu’il a été possible, tant que les os, à demi broyés, craquaient encore ! Comprenez-vous ? Et c’étaient des hommes, des magistrats, qui torturaient à ce point un de leurs semblables. Malheureuse époque que celle où la loi non seulement autorisait mais ordonnait de pareilles infamies.

Eh bien ! Lemarinier est-il vaincu au moins, a-t-il confessé son crime ? Nullement ! car le procès-verbal continue en ces termes :

« N’adictaucune chose et dit qu’il ne pouvait confesser autre chose et que quand on mettrait son corps par morceaux il ne dirait rien autre chose.

« A lui fait ôter les flûtes et voyant qu’il n’a voulu faire aucune confession, avons cessé de l’interroger, (Dites donc de le torturer).

« Et fait lecture du présent interrogatoire audit Lemarinier, lequel a dit ne pouvoir signer. »

Je crois bien, le malheureux avait les doigts broyés!

Cependant la justice, en condamnant Lemarinier à la peine de mort, avait-elle commis une de ces erreurs que les moyens d’instruction usités en ces temps-là devaient rendre si fréquents.

[p. 20] Non ! Lemarinier était bien coupable, et s’il a tant. et si énergiquement souffert, c’est qu’il y avait en lui, ou l’étoffe d’un bandit qui se rit de ses juges, ou la force morale d’un philosophe qui veut donner une leçon aux hommes de son temps.

Ecoutez :

Le condamné avait été reporté à la conciergerie; désormais il n’avait plus que quelques instants à vivre ; seul avec Dieu, il écoutait la voix de sa conscience et se préparait à mourir.

Les conseillers Bonshons et Dufay étaient sortis de la salle de torture, « mais étaient encore au Palais, » lorsqu’on vint les prévenir que Lemarinier désirait leur parler à la conciergerie.

Sur-le-champs ils s’y rendirent.

Et là, Lemarinier, libre de toute influence, certain désormais qu’on ne pouvait plus essayer de le torturer pour le faire parler, raconte à ces magistrats toutes les circonstances du crime en expiation duquel il va mourir, s’en reconnaît seul coupable ; mais exige qu’il soit constaté dans le procès-verbal que c’est volontairement et librement que, pour décharger sa conscience, il fait ladite confession.

Laquelle confession il ne put signer.

On sait pourquoi.

Quelle leçon ! et pouvait-on se jouer avec plus d’ironie de la torture et de ceux qui l’employaient ? Hélas ! leçon perdue, ou plutôt leçon malheureuse ; car au lieu de démontrer l’inutilité de ces tourments atroces, elle prouva qu’ils ne l’étaient point assez, puisqu’un coupable avait pu s’en moquer à ce point.

Aussi trouverait-on difficilement un second exemple de torture sans résultat, les accusés ont beau nier d’abord, ils finissent toujours par dire tout ce que l’on veut.

Passons maintenant au XVIIIe siècle.

En 1710, le 4 avril, Guillaume Rigault venait d’être condamné à mort pour vol.

Mis sur la sellette, il avoue ses vols et fournit tous les détails possibles ; mais l’arrêt a décidé qu’il subira la question ; donc, malgré [p. 21] ses aveux complets, il faut qu’il la subisse, et voici ce qu’on obtient de lui :

« Attaché par les pouces, a crié : « A l’aide ! Je n’ai rien à vous dire davantage ; j’ai dit la vérité, mon Dieu ! Miséricorde, je suis mort. »

« Icelui tombé en faiblesse est visité par les chirurgiens, et ensuite revenu a dit : « Je n’en sais davantage. »

« Les poids appliqués, a crié: « Miséricorde! Je n’en puis plus, je n’ai rien à vous dire. »

« Et comme on était en train de le guinder et élever, on ne l’a point trouvé en état de pouvoir soutenir les poids.

« Après quoi nous lui avons fait mettre les doigts dans les flûtes, mais seulement de la main gauche, d’autant qu’il a la main droite incommodée à ne pouvoir y être appliquée, lors de quoi a crié miséricorde ! etc. »

Cet interrogatoire est le plus anodin de tous ceux que nous avons vus, et c’est à cause de cela que nous l’avons cité.

Mais ne croyez pas cependant que la torture ait été adoucie, Ce sont toujours les mêmes procédés, et à de longues citations n’étaient aussi pénibles pour 1’écrivain et le lecteur, nous montrerions des scènes révoltantes qui soulèvent le cœur et font pleurer de colère et d’indignation,

Nous venons de voir, en 1710, un homme de trente-cinq ans, Rigault, tomber en pamoison.

Voici, en 1758, le 4 août, une femme Voranger ; elle vient d’être interrogée ; elle a tout dit, tout reconnu ; cependant il faut qu’elle reçoive la torture; donc :

« A été attachée par les pouces dans les grésillons ; a dit en pleurant : « Ah ! mon Dieu, Seigneur, pardonnez-moi, s’il vous plaît ! Ah ! mes seigneurs, pardon, soulagez-moi, je vais tout vous dire. »

« Ladite Voranger guindée a dit en pleurant et faisant la grimace : « Ah ! mes seigneurs, ne me faites plus souffrir, je vais dire « tout ce que vous voudrez. » Et s’étant mis à crier de toutes ses [p. 22] forces, les yeux à moitié fermés, a dit : « Descendez-moi, je vais tout vous dire…

« Mais dites-moi ce que vous voulez, je vous le dirai… Et s’étant mise à crier de toutes ses forces en secouant la tête et grinçant les dents, a dit : « Voulez-vous que je charge un homme qui est innocent… » Puis elle charge cet innocent, s’interrompant de temps en temps et disant : Messieurs, descendez-moi, je vais vous dire tout ce qui est et ce qui n’est pas. »

« Ayant baissé la tête a dit d’une voix languissante : « Soulagez-moi, mes seigneurs, je m’évanouis. Ah ! mes seigneurs. »

Enfin quatre grandes pages d’une écriture fine et serrée retracent les tourments de cette malheureuse, pendant lesquels elle dit tout ce qu’elle sait et ce qu’elle ne sait pas ; puis quand tout est fini, quand on lui déclare qu’elle ne peut plus être torturée, elle rétracte ce quelle a dit et déclare que tout est faux et que c’est la force des tourments qui le lui a arraché.

Parlerons-nous de Taurin, voleur émérite, lequel, ayant confessé tous ses vols dans l’interrogatoire qui précède la torture et déclaré n’avoir point eu de complice, en nomme cependant quatre, les désigne par leur signalement et leur costume, au milieu des tourments et des imprécations ; puis, quand il a été torturé, déchiré, mutilé, quatre heures durant, au point que, tombé en pamoison, on ne trouve rien de mieux pour le ranimer que de le faire fustiger à nu ; quand enfin sorti des grésillons et des flûtes et détaché des poids, on lui annonce qu’il ne peut plus être soumis à cette torture et qu’on lui demande si ses réponses contiennent vérité, il déclare alors que tout ce qu’il a dit est mensonge et lui a été arraché par les atroces douleurs qu’on lui a fait endurer; qu’il a dit tout cela parce que quand il ne disait rien on serrait plus fort, et qu’il espérait, en parlant, échapper à de plus grandes souffrances ; mais que maintenant, puisqu’il n’a’ plus cette crainte et qu’il va paraître devant Dieu, il déclare n’avoir jamais eu aucun complice et avoir commis, seul, tous les vols qui lui sont reprochés (3)

Nous avons hâte d’en finir avec ces horribles détails, et nous arrivons aux derniers, c’est-à-dire à la veille de la Révolution, en 1788.

Voici trois procès-verbaux, un seul suffira : Maria Tison, accusée d’avoir coupé le cou de son mari avec un rasoir.

« Déshabillée et visitée par les médecins et les chirurgiens de la Cour, qui lui ont trouvé le pouls dans la plus parfaite tranquillité, lui ayant fait mettre les pouces dans les grésillons, a crié : « Seigneur, mon Dieu, que je souffre ! Mais, mon Dieu, qu’est-ce que je dois dire, puisque je ne sais rien ? je ne sais pas qui a tué mon mari, c’est peut-être lui-même… »

« L’ayant fait guinder, elle a redoublé ses cris en répétant les mêmes choses et faisant les mêmes plaintes.

« Fait guinder encore, elle a redoublé ses plaintes en disant : « Donnez-moi plutôt la mort ; par grâce, donnez-moi la mort !… Soulagez-moi, Seigneur, mon Dieu ; je n’ai aucune connaissance de la mort de mon mari ; que le Seigneur veuille juger à la demande que l’on me juge ? Je ne sais rien ; je ne me damnerai pas, puisque je ne sais rien. »

Le tortionnaire nous ayant averti que les épaules de la condamnée étaient tournées et qu’elle tombait en sincope, nous l’avons fait visiter par les médecins qui l’ont jugée être en sincope, pourquoi l’avons fait descendre sans la détacher des grésillons.

« Lesdits médecins lui ayant fait respirer du vinaigre, elle a repris ses sens, mais a tombé dans l’assoupissement.

« Etant restée viron une demi-heure assoupie et ayant recommencé à parler a répété qu’elle ne sait rien. (Durant cette demi-heure que faisaient les juges et les médecins ? Ils causaient entre eux des affaires du temps).

« Enfin icelle étant guindée et ayant dit que personne n’était coupable de la mort de son mari que lui-même, lui avons fait mettre les poids, et après avoir redoublé ses plaintes et méconnaissances, a ajouté : « Je l’ai tué comme vous l’avez tué. »

« Etant restée plus d’une heure dans le silence toujours suspendue [p. 24] par les bras), a dit ne se souvenir de rien, etc… et a continué ses méconnaissances durant encore près d’une heure !

« Guindée encore, a dit : « Vous ferez de moi ce que vous voudrez… Je n’ai pas tué mon mari…

« Icelle restée longtemps sans parler, quoique guindée, et avant perdu connaissance, l’avons fait descendre, icelle assise, les grésillons et les poids retirés, l’avons fait habiller, à été trouvé dans sa ceinture 63 livres.

« Les flûtes appliquées… »

Mais c’est assez, c’est trop d’horreurs.

Les deux juges et le secrétaire de la Cour déclarent en terminant que la condamnée ne peut signer, parce qu’elle a les doigts écrasés.

Voilà donc ce que durant tant de siècles tant de condamnés eurent à souffrir avant de marcher à la mort ; voilà les tourments que, sans remords, des magistrats de grand renom, obéissant aux lois du temps, croyant remplir un devoir rigoureux, mais sacré, furent contraints d’infliger à leurs semblables ! Tous venaient à leur tour à la Tournelle, et tous, ou à peu près, durent faire appliquer la torture ; les Bonhons de Couronne, Dufay, d’Hostel de Clémont, Cousture d’Hattentot, Guenet de Saint-Hellier, Paviot de la Hauteville, Rossignol de Doublemont, Hely d’Oissel, Brandin de Saint-Laurent, Grossin de Bouville, Thomas Dufossé, Leboullenger, Martin de Boisville, de Livet d’Arentot, Deshayes de Courseulles, Duperron de Beaumont, Ménard, Piperey de Saint-Germain, de Lannoy de Bellegarde, Letorp d’Anneville, Mustel, et tant d’autres enfin dont la liste ne finirait pas. A ces sanglantes opérations assistaient toujours les médecins et les chirurgiens du Parlement, et, le croirait-on, ces places étaient briguées par les plus distingués ; à tel point que Lepecq de la Cloture se trouva fort honoré de ces fonctions : oui, Lepecq assistait à ces horribles exécutions, et quand un des malheureux, succombant à la souffrance, tombait en syncope, il était là pour le visiter, indiquant ce qu’il lui fallait donner pour le [p. 25] ranimer, et décidant quand on pouvait recommencer à le tourmenter.

Ces horreurs étaient tellement dans les mœurs qu’il ne fallut rien moins que la Révolution de 1789 pour les en arracher ; ni la religion ni la philosophie n’avaient pu seulement entamer cette hideuse institution, et quand, en 1780, Louis XVI abolit la torture avant le jugement, il n’osa pas, du même coup, abolir celle d’avant l’exécution, celle enfin dont nous venons de parler si longuement et qu’on appelait testament de mort ou question préalable,

(1) Floquet. Histoire du Parlement de Normandie, t, IV.

(2) Reg, Tournelle, – 22 octobre 1661.

(3) Procès-verbal du 10 juillet 1739.’

Rouen. – Imp. E, Cagniard,

LAISSER UN COMMENTAIRE