Adrien Borel & Gilbert Robin. Les rêveurs. Considérations sur les mondes imaginaires. Article paru dans « L’Evolution psychiatrique », (Paris), tome I, 1925, pp. 155-192.

Borel Adrien (1886-1966). Psychiatre et psychanalyste français. L’un des membre fondateur de L’Evolution psychiatrique puis de La Société Psychanalytique de Paris (S.P.P.). Son principal ouvrage : Les rêveurs éveillés. Paris, Editions Gallimard, 1925. Et en collaboration avec Gilbert-Robin (1893-1967), Les rêveurs : considérations sur les mondes imaginaires. Paris, Payot, 1925.

Gilbert Robin (1893-1967). Psychiatre spécialiste de l’enfance et de l’adolescence. Il écrit sous les pseudonymes de Gil Robin et du Docteur G. Durtal. Il s’intéresse très tôt à la psychanalyse et au surréalisme, rencontre les premiers membres fondateurs du mouvement, et visite Freud en 1928. Il cherche à conjuguer la compréhension des troubles mentaux au carrefour d’autres disciplines, comme la philosophie.

Quelques publications parmi les nombreux travaux :

— Les rêveurs éveillés. Paris, Gallimard, 1925. 1 vol.

— Les haines familiales. Paris, Gallimard, 1926. 1 vol.

— Précis de neuro-psychiatrie infantile. Paris, G. Doin, 1939. 1 vol.

Les [p.] renvoient aux numéros de la pagination originale de l’ouvrage. – Par commodité nous avons renvoyé la note originale de bas de page en fin d’article. – Nous avons gardé l’orthographe, la syntaxe et la grammaire de l’original, mais nous avons corrigé les fautes de composition. – Les images ont été ajoutées par nos soins. – Nouvelle transcription de l’article original établie sur un exemplaire de collection privée sous © histoiredelafolie.fr

[p. 155]

Les rêveurs. Considérations sur les mondes imaginaires.

par A. Borel et Gilbert Robin

On ne rêve guère à notre époque. Nous parlons évidemment de ceux qui rêvent tout éveillés. Il y a cependant des rêveurs, véritables « fables en marche », qui remplissent et, troublent de leur hyperactivité le monde extérieur autour d’eux. Dupré et Logre (1) ont mis en lumière, sous le nom de constitution mythomaniaque, une tendance à l’altération de la vérité, à la fabulation, au mensonge, à la simulation. Les créations imaginaires de ces individus rejaillissent sur le monde extérieur et s’y mêlent activement. Elles peuvent aboutir il un véritable délire d’imagination. Elles ne créent pas de décors nouveaux et inconnus. Elles travaillent sur les données objectives du monde extérieur. A côté de ces sujets, il en est d’autres sur lesquels on n’a pas encore insisté, qui ont une attitude spéciale, véritablement constitutionnelle, à s’absorber dans la vie intérieure. Dans leur préférence marquée pour l’imaginaire, pour les constructions chimériques et consolantes, échafaudées au cours de longues rêveries, ils montrent un grand détachement pour les réalités extérieures, Tout l’effort de leur imagination, souvent, ne se devine qu’à [p.156] peine objectivement. D’autres fois même, ils vivent d’une façon qui paraît absolument normale. Beaucoup restent ainsi toute leur vie des rêveurs, des distraits et passent inaperçus. Mais dans d’autres circonstances, sous des influences diverses, de nature surtout émotive, leur activité, tiraillée par le double jeu qu’il leur faut mener, la vie réelle d’une part, les créations morbides de leur imagination de l’autre, se dissocie. Il se forme alors chez eux une vie imaginative d’un type spécial : une sorte de monde imaginaire dans lequel ils évoluent et dans lequel ils se complaisent. Oublieux du monde extérieur, ils s’absorbent dans leurs conceptions, les varient, les enrichissent, les transforment sans avoir besoin de les communiquer ou de les imposer à leurs proches, parfois même sans s’en ouvrir jamais.

Ce sont ces sujets que nous voudrions passer en revue. D’abord nous parlerons des éléments dont se nourrit l’imagination, des états de rêverie, de songerie, de concentration dans lesquels elle agit à doses variées, puis nous verrons de quelle manière se développe cette tendance à la vie imaginaire chez l’enfant, chez l’individu normal, chez l’artiste et le savant. Nous pénétrerons dans les troubles morbides où ces excès peuvent aboutir. Ce seront autant d’aperçus cliniques, de minces portraits parfois à peine esquissés. Nous proposerons des suggestions, des idées à approfondir sur un sujet qui n’a pas encore été suffisamment exploré. Il est si vaste que cette étude restera plutôt un plan de travail. C’est une vue d’ensemble, des considérations générales émises au courant de la pensée comme si nous nous entretenions avec le lecteur, en lui soumettant en chemin les faits que nous avons observés.

Nous avons pris pour étude des sujets qui préfèrent le monde intérieur au monde réel. De quoi sera fait ce monde intérieur ? Ce sont les rêves — rêves du sommeil, rêves de l’état de veille — les rêveries, les rêvasseries, les songeries, bref tous les modes de relâchement qui vont permettre aux idées, aux images, aux souvenirs, de défiler, plus ou moins pêle-mêle, sur le champ de la conscience. Dans certains cas [p. 157] ces matériaux sont choisis, réunis par une concentration, une attention interne qui dans d’autres cas font défauts. Alors, les rêveries, les songeries au lieu d’être passagères, épisodiques, finissent par remplir toute l’activité psychique qu’aucune volonté consciente ne vient diriger. Examinons donc les différents apports dont se forme un monde imaginaire avant de rechercher les individus chez lesquels il se rencontre.

Le rêve normal, le rêve pendant le sommeil, nul ne l’ignore, c’est en plus l’inconscience du monde extérieur ct l’abolition des perceptions, le défilé de représentations mentales vives, une incohérence apparente d’images, un cinématographe sans sujet évident. Comme dit Bergson, le moi de la veille est moins tendu que celui des rêves, mais plus étendu. Le même Bergson a écrit : « Le rêve est la vie mentale tout entière, moins l’effort de concentration. Perceptions, souvenirs et raisonnements peuvent abonder chez le rêveur; car abondance dans le domaine de l’esprit ne signifie pas effort, ce qui exige de l’effort, c’est la précision de l’ajustement ». Selon l’expression de Dupré, c’est l’inhibition qui manque à l’esprit du rêveur.

Sans doute, les matériaux du rêve sont empruntés à la mémoire, ils dévient de nos tendances, de notre cénesthésie profonde. On sait que cette espèce d’orientation vague des rêves a été étudiée en détails par Freud qui a cru pouvoir leur appliquer les lois d’un rigoureux déterminisme. Nos rêves seraient l’effet de réalisation de désirs que la censure, à l’état de veille, a refoulés. Ils protégeraient notre sommeil contre les protestations intimes de nos tendances inconscientes. Ils seraient l’expression symbolique de l’inconscient. Pour Freud, les enfants normaux ne seraient guère que des pervers « sublimes » et le rêve serait la soupape de sûreté d’une sublimation trop poussée.

Quoi qu’on pense de la lueur que le psychiâtre viennois a projetée dans un monde obscur, il serait téméraire de nier les rapports des rêves avec le psychisme normal. On passe insensiblement du sommeil au réveil par une phase qui 1’ensemble à la phase hypnagogique (période qui amène le sommeil) [p. 158] et qui est fertile en hallucinations passagères, en illusions de toutes sortes, phase vraiment intermédiaire, plus ou moins subconsciente.

A l’état de veille, si notre attention se relâche, si la volonté n’intervient en rien, si « le moi directeur abdique entièrement et qu’il lâche les rênes à nos facultés » (Dromard), s’il se contente de subir, les représentations défilent au hasard, envahissent le champ de la conscience, il semble que nous rêvions éveillés : c’est la rêvasserie. Elle exige une détente, un relâchement du psychisme qui donnent l’aspect de la distraction. Certains automatismes sont libérés. Les représentations arrivent plus ou moins vagues, et incomplètes, elles s’associent sans rigueur, par continuité, par contraste, par analogie suivant ce symbolisme sur lequel Freud a tant raffiné.

Il faut peu de chose à la rêvasserie pour qu’il s’agisse de rêverie. Il faudra peu de chose à la rêverie pour arriver à la songerie. C’est dire qu’on passe par des nuances insensibles d’un état à l’autre. P. Borel (2) a fort bien montré les analogies entre le rêve et la rêverie. « Perte de conscience du milieu, diminution de l’attention volontaire, automatisme plus ou moins grand du cours des représentations » sont communs aux deux états. « Comme le sommeil, la rêverie est provoquée par la solitude, les excitations extérieures, monotones, la musique, l’ennui, etc. Mais dans la rêverie, selon P. Borel, les idées sont moins absurdes, le début est volontaire, le sujet invente de propos délibéré. On assiste à une « activité synthétique, constructive, dirigée par les tendances profondes. La rêverie est la forme élémentaire et encore intéressée de l’imagination créatrice ».

A notre avis, à l’état de veille, on rêve parce qu’on le veut bien, mais on ne rêve pas toujours à ce qu’on veut. On peut se préparer à la rêverie, on ne peut guère dire à l’avance de quels éléments elle sera faite. Pourquoi ? Parce que le monde extérieur agit à notre insu, attirant au hasard comme [p. 159] un aimant invisible, dans un sens ou dans l’autre, les éléments de notre rêverie. De plus, un mot, un bruit, peuvent tout modifier. Mais c’est surtout le fond affectif qui remplit la rêverie et lui donne son cachet, son originalité. Les tendances innées de l’individu affleurent à la conscience. Souvent elles l’étonnent, il les ignorait. D’autres fois, il ne comprend pas comment de telles idées peuvent lui venir à l’esprit. Il se peut alors que certains désirs conscients qu’il avait autrefois refoulés reparaissent masqués par une transposition symbolique totalement inconsciente. Il se peut encore que nos désirs aient été à ce point refoulés, censurés, que les images qui apparaissent semblent des créations nouvelles, alors qu’elles sont la copie, la réédition de ce qui avait été autrefois chassé du plan de la conscience. Sans doute, ce sont souvent les tendances les plus simples, les plus élémentaires qui se présentent à la conscience. Mais il se peut que les choses soient plus compliquées. C’est dans ces cas que les procédés d’investigations préconisés par Freud deviennent infiniment précieux.

Alors que la rêverie accueille indifféremment toutes les tendances, la songerie fait un choix. On dirait qu’une sorte de réflexion, d’attention interne va retenir celles qui sont plus aptes à satisfaire l’ensemble de la personnalité. Alors que dans la rêverie, les incitations du monde extérieur jouent avec les tendances, les colorent, les morcellent ou les agrègent, boursouflent les unes, estompent les autres, la distraction de la songerie ne vise que le monde extérieur. L’esprit s’intériorise. Il prend de plus en plus vaguement conscience des réalités qui l’entourent. Il cherche non à contrôler ses perceptions mais à en diminuer le nombre et l’intensité. La réalité présente est oubliée. L’est-elle transitoirement, pour que l’activité psychique ainsi libérée des contingences extérieures puisse se livrer à l’élaboration d’une œuvre destinée à être plus tard intégrée dans le réel. Non. Le monde intérieur est devenu le seul au monde habitable. Car dans ce nouveau monde, les plus invraisemblables chimères ne se heurtent plus au critère objectif. L’imaginaire ajoute en force, en beauté, aux éléments dont elle s’empare. Elle se [p. 160] nourrit moins de sensations et de perceptions que de souvenirs, de pensées et de cénesthésie affective. « Le facteur affectif est le ferment sans lequel aucune création n’est possible » a dit Ribot. Les instincts, les inclinations, les besoins, les désirs se servent des infinies combinaisons de l’imagination pour triompher dans un univers plus facile que le monde extérieur : le monde intérieur.

Le thème adopté est souvent en rapport avec un choc moral ancien dont il s’agit de compenser de fâcheux effets. Ce thème a, la plupart du temps, un rôle apaisant sur ce qu’on a appelé le complexe affectif. Autour de ce complexe, les créations imaginaires se forment, se multiplient, le débordent et créent une vie intérieure fictive et consolée. Le sujet a conscience d’être à la tête de ses conceptions imaginaires. Les qualités d’ordre et d’attention qui ne s’appliquent plus à l’ambiance servent à classer et à orienter les conceptions nouvelles, suivant une logique plus ou moins rigoureuse. Les constructions chimériques sont les plus souvent consolantes. P. Borel a clairement montré que la conscience du moi, la notion tic personnalité, « fondement des émotions d’orgueil et d’amour-propre, des tendances ambitieuses » est nécessaire à l’élaboration des idées de satisfaction et de grandeur. Il expliquait ainsi par la perte de cette notion pendant le sommeil la rareté des idées de grandeur dans le rêve. Comme les sujets que nous avons en vue sont parfaitement éveillés et conscients, nous comprenons que leurs rêveries les livrent à des idées imaginaires conçues sur un plan général d’embellissement. Au terme de l’évolution de pareils cas, se trouve réalisé l’état que décrivent si justement Laforgue et Allendy (3) : « Dès lors l’imagination soumise à un entraînement intensif, devient la fonction capitale du psychisme et s’hypertrophie d’autant plus que l’individu, en un cercle vicieux, prend l’habitude de lui demander plus qu’à la réalité. Il s’enfonce toujours plus avant dans son monde imaginaire, en arrive insensiblement à transformer les éléments de celui-ci en des [p. 161] hallucinations auxquelles il veut donner tous les caractères de la réalité, auxquelles il s’attache passionnément, de préférence aux possibilités objectives ct malgré tous les inconvénients d’une pareille fixation… Un jour arrive où la limite de tolérance individuelle est atteinte, le sujet a concentré tout son intérêt sur une préoccupation unique, constante, sans rapports avec les problèmes immédiats de la vie ct arrive à ne plus pouvoir s’en détacher ».

Voyons donc comment divers matériaux de construction vont se combiner et suivant quelles proportions, d’abord chez l’enfant, puis chez l’adulte. Nous passerons insensiblement de l’individu normal à des types nettement morbides et nous serons les spectateurs de luttes aux péripéties variées, aux chances inégales, entre le monde réel d’une part, le monde imaginaire de 1’autre.

Piaget a montré que des deux fonctions essentielles de l’intelligence, l’imagination et la recherche de la logique, le besoin de vérifier notre pensée apparaît très tard, et que « la démarche la plus spontanée de la pensée est le jeu, ou du moins l’imagination quasi hallucinatoire qui permet de considérer les désirs, sitôt nés, comme déjà réalisés ». L’enfant croit à ses propres idées. Il interroge, mais il a déjà sa réponse toute prête. « Le sauvage qui appelle la pluie par un rite magique explique l’insuccès en invoquant l’esprit malin. Il est « imperméable à l’expérience ». Ainsi les enfants. Ils croient se parler, s’écouter les uns les autres sans se dout.er du caractère égocentrique de leur pensée, Car en réalité ils ne se comprennent pas, et il semble bien, selon l’hypothèse ingénieuse de Piaget, que la pensée de l’enfant soit « intermédiaire entre l’autisme proprement dit et la pensée socialisée, ou pour nous exprimer d’une manière moins condensée, qu’elle est un conte de fées dont les effets sont de plus en plus réduits par les exigences de la vie en société. Il existe pour l’enfant une bipolarité du réel : « Vue du dehors, son attitude paraît incohérente, tantôt il croit, tantôt il joue. Il se peut qu’il y ait pour l’enfant deux ou plusieurs réalités et que, ces réalités soient également réelles tour à tour, au lieu [p. 162] d’être hiérarchisées comme chez nous. » Pour nous, adultes, l’incohérence et l’absence de hiérarchie entre les états de croyance et de jeu seraient insupportables, mais c’est à cause d’un besoin d’unité intérieure dont l’apparition est peut-être fort tardive. C’est en effet, surtout vis-à-vis des autres, que nous sommes obligés d’unifier nos croyances et de mettre sur des plans différents celles qui ne sont pas compatibles entre elles, de telle sorte qu’il se constitue peu à peu un plan du réel, un plan du possible, un plan de la fiction, etc. » Dupré (4) a fait des remarques analogues et comparant l’activité psychique de l’enfant et de l’homme primitif : « Attribuant à toute image une vie réelle, nos lointains ancêtres ne pouvaient discerner le double genre d’existence, interne et externe, que possède, vis-à-vis des sens et de l’esprit, la réalité considérée tour à tour comme objet et comme image. A cet âge, l’activité mythique chez le primitif comme chez le sauvage et chez l’enfant, est un état permanent d’imagination pure, où s’impose, par auto-suggestion, la croyance à la réalité des images et des créations spontanées de l’esprit. « Chez l’enfant, l’activité cérébrale se passe des leçons de l’expérience » ; elle manque d’éléments réducteurs, c’est-à-dire « de ces données de comparaison et de contrôle qui sont les sources naturelles de l’esprit critique ».

Mais cette activité mythique, imaginative, est normale. Elle ne l’est pas ou tout au moins passe pour ne pas l’être lorsque l’enfant avançant en âge, la recherche de la logique ne s’impose pas et que les données de l’expérience n’agissent pas sur lui. Nous aurons alors affaire à deux groupes d’enfants. Le 1er comprend les mythomanes de Dupré : Ils sont en général, vaniteux, hâbleurs, souvent méchants, cupides : « La mystification, la calomnie, les fausses dénonciations, la simulation d’attentats, les récits invraisemblables, les escroqueries, le vagabondage, etc. mettent en œuvre et réalisent l’exaltation imaginative.

Dans le 2e groupe, le caractère égocentrique de la pensée s’exagère, au lieu de s’atténuer sous les données de la réalité [p. 163] extérieure. Quoi d’étonnant à ce que de tels états puissent se rencontrer, puisqu’il existe bien « des adultes restés égocentriques dans leur manière de penser. Ce sont des êtres qui interposent entre eux et le réel un monde imaginaire ou mystique et qui ramènent tout à ce point de vue individuel. Inadaptés à la vie courante, ils semblent plongés dans une vie intérieure d’autant plus intense ».

Tels sont ces enfants dont la pensée, loin d’avoir tendance à se socialiser, laisse le champ libre à une rêverie créatrice (Sollier et Courbon) (6) qui se suffit à elle-même. L’enfant se construit des romans au gré de sa fantaisie. « C’est une sorte de jeu désintéressé, purement intérieur ». Une petite fille de 8 ans que nous connaissons demande souvent qu’on ne la dérange pas dans ses rêveries : « Je suis en train de me raconter une histoire », dit-elle. — Une jeune fille que nous avons examinée dès l’enfance manifestait un penchant à la rêverie, à la vie intérieure, qui lui faisait préférer la solitude à la compagnie d’enfants de son âge. Elle se plaisait à rester à la maison, à lire et à songer, et il était souvent difficile de la décider à sortir ou à s’amuser; à l’âge de 14 ans, elle déclara à ses parents qu’elle était Reine d’Espagne, prit des attitudes hautaines, se drapa dans un rideau, exigeant d’être traitée en souveraine. Elle nous a dit : « Reine d’Espagne ? Dans le fond, je savais bien que ce n’était pas vrai. J’étais comme une enfant qui joue à la poupée et qui sait bien que sa poupée n’est pas vivante, mais qui veut s’en persuader… Je me coiffais, je me drapais. Cela m’amusait, et puis peu à peu, cela fut malgré moi. J’étais comme enchantée. C’était un rêve que je vivais ».

Ici, l’imagination n’est pas centrifuge, portant ses feintes sur le monde extérieur, comme dans la mythomanie de Dupré. Elle est centripète, elle enferme. Nous en avons observé de ces enfants fuyant les jeux bruyants, préférant la compagnie d’un livre à celle des enfants de leur âge, se plaisant à la lecture des romans romanesques, « ceux qui font penser et [p. 164] rêver », comme nous disait une jeune fille. Ces enfants, on n’arrive guère à les faire sortir. Un naturel rêveur leur donne le goût de la vie intérieure. Ils aiment le silence. Le soir, dans l’obscurité, ils font de beaux projets, organisent minutieusement une vie idéale. La préférence marquée pour l’imaginaire, pour les constructions chimériques et consolantes ne sera pas passagère. Dans l’enfance, l’adolescence et souvent pendant toute la vie, leur attitude sera marquée par le détachement pour les réalités extérieures.

Ces enfants présentent la constitution schizoïde, terme qui a été employé pour la première fois par Kretschmer, puis repris longuement par Bleuler, le célèbre professeur de Zurich, — Le schizoïde s’oppose au syntone, lequel est toujours en connexion étroite avec l’ambiance. Nous avons mis à la base des états dont nous venons de parler les tendances imaginatives et la création de mondes imaginaires dans laquelle se complaît l’activité. Mais ces tendances imaginatives centripètes ne sont pas synonymes de schizoïdie, ou pour nous exprimer autrement, nous ne pensons pas que t’attitude schizoïde soit forcément secondaire aux conceptions imaginaires. Ces tendances imaginatives sont le plus souvent consenties, voulues. Le trouble initial, c’est moins la rêverie que la perte de contact avec l’ambiance. Ce n’est pas parce qu’il rêve que le schizoïde perd contact. Cet état, c’est le psychasthénique que nous verrons plus loin le réaliser. C’est parce que le schizoïde perd contact avec l’ambiance, que la rêverie vient remplacer la réalité manquante, sous une forme fréquente d’embellissement. Du reste, il faut bien reconnaître que dans 1’état actuel de nos connaissances, cette inadaptation au réel est un fait objectif, qui nous parait le plus souvent constitutionnel, inhérent à l’individu, mais sans qu’on puisse fournir au sujet de son origine des explications valables, à moins de tomber dans les hypothèses philosophiques. Ce qu’on est obligé de constater, c’est que l’enfant n’est pas dupe de ses constructions imaginaires. Il ne fabrique pas sa pensée, comme si la faculté logique continuait. à lui manquer. Il pèse, il discute, il commente la valeur du réel. Mais le milieu dans lequel il est placé ne l’intéresse pas. Tel est le fait. Le monde intérieur [p. 165] est délibérément préféré, par une dilection difficilement explicable sinon par un mécanisme de compensation.

La physionomie de l’adulte rêveur est plus nuancée, On va par une pente insensible du rêveur normal au rêveur morbide. M. Mignard (7) a clairement résumé les trois attitudes que, selon Bergson, peut prendre l’esprit : « La plus connue, la plus pratique, la plus régulière est celle de l’adaptation au réel par où notre esprit s’incline au monde matériel, où le corps traduit son action et détermine en vue de cette action les limites d’une perception étendue, mais superficielle. La plus rare, la plus difficile est celle de la réflexion, de la méditation active, qu’il ne faut pas confondre avec la rêverie libre. Dans cet acte de réflexion, l’esprit replié sur lui-même sonde sa propre profondeur et perçoit le flot qui le projette en avant. C’est l’attitude mentale du philosophe, du mystique, lorsqu’ils puisent à la source même de la plus profonde connaissance intime dans le sens de l’introspection ». La troisième attitude est réalisée par cette détente que nous donne le sommeil normal et qui est partiellement et anormalement obtenue dans les états pathologiques,

Ces deux attitudes mentales sont réalisées, à des moments divers et selon les individus, par le schizoïde. Aussi imaginons-nous quelle différence d’expression peuvent présenter des états si divers.

Car le schizoïde, c’est t’individu pour lequel l’adaptation à la réalité extérieure est difficile. Si elle se fait normalement elle exige un grand effort. Ce n’est pas volontiers que le schizoïde s’embarque vers les grandes entreprises matérielles. Elles ne l’intéressent pas. Il peut être par la force des choses homme d’action : il n’aime pas l’action. La vie pratique est négligée au profit de la vie intérieure. Celle-ci est préférée, par une dilection toute particulière, à l’existence commune.

Toutefois, dans un plus grand nombre de cas, l’adaptation aux exigences extérieures reste en apparence suffisante. [p. 166] Certes la vie intérieure ne va pas être une entité vide et stérile. Au contraire, elle va se peupler de créations imaginaires sur lesquelles s’exercera le bienfait d’une pensée directrice. L’individu peut avoir l’air lointain, distrait. Le rêve dans lequel il semble perdu est un rêve producteur, Comme dit Dromard : (8) « Il offre les caractères les plus sûrs de l’activité la plus effective : il tend vers un but et concentre un groupe de moyens pour atteindre ce but. L’esprit qui le dirige est maintenu en état du tonus par cette faculté qu’on nomme l’attention. Loin de livrer au hasard le chaos de ses représentations, il compose à ces dernières un programme, en vue de les utiliser par la connaissance du monde extérieur ou la création d’une œuvre ».

Le savant, le philosophe, l’artiste et le poète sont des schizoïdes quand toute leur vie est tendue vers le même mobile intérieur. Toute leur vie, avons-nous dit. La schizoïdie n’est pas une manière d’être accidentelle ou occasionnelle, une réaction plus ou moins durable à certains événements, à certaines préoccupations.

« Il est de connaissance courante, écrit Nayrac (9) que la poursuite d’une idée en nous-même arrive à nous abstraire plus ou moins complètement du monde extérieur ». Certes, ce n’est pas d’une attitude, d’une passagère bouderie en face de la réalité extérieure que nous voulons parler quand il s’agit de schizoïdie, mais d’un état permanent, d’une constitution. Quand nous lisons dans les journaux (l’Intransigeant, 22 mai 1924) l’histoire de ce savant, spécialisé dans les études sur les gaz nocifs, qui reçut l’autre jour dans son laboratoire la visite de sa fille :

— N’oublie pas, lui dit-elle, que mon mariage a lieu demain. L’homme de science parut étonné :

— Comment, dit-il, tu étais donc fiancée ?

Alors, très doucement la fille répliqua :

— Mais, mon cher père, tu ne lis donc pas les journaux ?… [p. 167]

Quand nous lisons cela, nous ne pouvons pas affirmer que nous avons affaire à un schizoïde. Nous le dirons, si cet état de distraction est son état habituel. Par contre, le savant qui néglige le monde extérieur pour se donner tout entier à une entreprise qui, si elle réussit, lui rapportera gloire et for- tune, n’est pas le moins du monde un rêveur, encore moins un schizoïde. C’est le type de l’homme d’action.

Le rêve producteur du schizoïde exige une sorte d’attention intérieure. Le vagabondage de la rêverie est exploité, utilisé, son automatisme subit un choix intellectuel. Un certain effort mental canalise le cours des représentations. S’il y a un moment de détente, c’est une détente artificielle et quasi volontaire, afin de permettre à l’imagination, à l’avance orientée, de donner des ailes en quelque sorte au travail de la pensée : C’est ainsi qu’un problème est découvert, un théorème résolu, un drame dénoué, etc.

Différentes formes d’activité intellectuelle sont mises en œuvre suivant l’individu auquel on a affaire.

Le savant a surtout un esprit spéculatif, critique, amant de l’analyse, de l’abstraction, sa pensée est essentiellement idéaliste. L’artiste voit le monde à travers les qualités représentatives. Il recherche l’élément affectif, une attitude contemplative.

Comme nous le disions, l’adaptation à l’ambiance est une question d’espèce. Les plus grands rêveurs, les schizoïdes les plus absolus, ceux qui affectent le plus grand mépris pour les choses extérieures peuvent avoir une conduite de tous points normale et veiller à ce que leur famille vive dans des conditions matérielles satisfaisantes. Ce sont ceux qui font la part du réel comme on fait la part du feu.

Archimède ne la fit pas, lui qui absorbé dans la recherche d’un problème pendant le sac de Syracuse, se laissa trancher la tête sans un geste de défense. « Le travail poursuivi réalisait chez lui un véritable complexe, détournant à son profit l’affectivité du savant et ne la laissant plus s’orienter vers l’instinct de conservation ». L’existence de certains artistes montre la lutte qu’ils ont engagée entre « le rêve et la vie » : le rêve ayant toutes leurs préférences les détourne [p. 168] de l’activité matérielle et leur fait mener une vie misérable. Villiers de l’Isle Adam, pour ne citer qu’un cas, ne fut-il pas un de ceux-là ?

Il existe une forme intellectuelle et en quelque sorte transposée dans l’art de la schizoïdie. On peut se déplaire au genre de vie d’une époque, au contact de ses types les plus représentatifs et faire cependant contre mauvaise fortune bon cœur; vaincre ses répugnances, vivre en bonne intelligence avec ses contemporains, ne pas tenter une lutte inutile. Au lieu de s’isoler, de vivre en ermite, l’individu réalise son rêve dans une œuvre d’art et ses tendances ainsi libérées, cessant de l’étreindre douloureusement, lui permettent un contact normal avec l’ambiance. C’est Mallarmé de qui la forme rare semble une évasion. .

Je veux délaisser l’art Vorace d’un pays,

Cruel, et souriant aux reproches vieillis

Que me font mes amis, le passé, le génie,

Et ma lampe qui sait pourtant mon agonie,

Imiter le Chinois au cœur limpide et fin

De qui l’extase pure est de feindre la fin

Sur ses tasses de neige à la lune ravie

D’une bizarre fleur qui parfume sa vie

Transparente, la fleur qu’il a sentie, enfant,

Au filigrane bleu de l’aube se greffant.

Voici ce qu’écrivent de Debussy, Lucien Bourguès et Alexandre Denéréaz dans leur beau livre sur la Musique et la Vie intérieure.

« Ceux qui tournent le dos à la vie trépidante et vaine d’aujourd’hui, toujours plus vaine, portent sur leur visage la noble tristesse de l’exil volontaire. A mesure que le monde positif étale ses vulgarités, ses cynismes, ses fièvres avec de plus en plus d’outrecuidance, les âmes impuissantes à lutter ou croyant toute lutte inutile, se replient de plus en plus, se retirent à demeure en le versicolore pavillon d’un microcosme imaginaire. Trop froide, la tour d’ivoire et stériles orgueils. Ce sont des jardins diaprés et des bassins lunaires qu’il sied de choisir pour geôles. Et tandis qu’en son fracas d’acier et ses nuages de fumée devient le plus en [p. 169] plus aveugle à toute interrestre [sic] vision, l’exilé tend avec avidité l’oreille au bruissement de l’inconnu, darde une prunelle exaspérée au-dedans de lui-même. Il ne peut, si la grâce divine ne l’a point visité, se délecter qu’aux choses indistinctes, qu’aux préciosités intérieures, qu’aux temples ensevelis. Rebelle à la réalité, il s’adonne avec ferveur au bercement exquis des rêves, à.la douce angoisse d’universelles inquiétudes, à la suave tendresse d’amours élyséens. Psyché pure, il chemine parmi les ombres lumineuses d’êtres sans désirs, sans regret, sans deuil, créatures diaphanes en lesquelles se sont diluées toutes les violences, tous les contacts se sont adorablement épousés, et qui vibrent comme des arcs-en-ciel, tressaillent comme de frêles synthèses qu’un souffle inopportun dissiperait. Ces inquiétudes ne sont pas craintes de petit enfant, quand même jusqu’à confusion elles y ressemblent, mais apeurements d’idéalités entourées de périls, hélas ! bien réels. Car ces paradis artificiels ne sont pas les confortables retraites que l’on croit. L’âme ne s’y maintient qu’au prix d’une tension perpétuelle: ce n’est pas lâche abandon, mais fier et troublant effort; l’abandon serait de succomber aux tentations faciles de l’heure. C’est encore du mysticisme, mais sans divinité clairement conçue : aspiration sans tapage, discrète, d’une suprême distinction dans sa force cachée ; lente et continue, sans la fureur des emballements romantiques, pénétrante par sa ténuité. On ne conquiert plus l’idéal, de crainte de le profaner par une invasion trop brusque, d’y introduire un indécent tintamarre ; on s’en approche à tous petits pas, en dépouillant patiemment, gangue après gangue, les langes impurs que des dieux mauvais lièrent cruellement. La musique de Debussy semble le vol timide de la Saturnia cynthia dans sa splendeur toute chétive et souffrante encore des peines de la chrysalide ».

Le délicat et profond romancier qu’est Edmond Jaloux, pour n’en citer qu’un seul, un des plus purs parmi les écrivains contemporains, nous parait offrir schizoïdie transposée dans l’art. Edmond Jaloux tient en équilibre sur le réel. Sa merveilleuse activité semble une conquête. Le rêve lui est si cher qu’il aurait pu le ravir tout [p. 170] entier au monde extérieur. Au contraire, il s’est libéré de ses tendances profondes qui forment la terre végétale de ses beaux romans. Il ne nous paraît pas téméraire de penser que la personnalité d’Edmond Jaloux n’apparaît normale à ses contemporains que parce que l’écrivain a confié à son œuvre le rêve qui, sans elles, l’eut tenu distrait, à quelque distance de la terre. Nous ne saurions mieux faire que citer la page que lui consacre Robert de Traz dans la Revue Européenne (Juillet 1923).

« Certains hommes, la plupart d’entre eux peut-être, se sentent à la mesure de la réalité. Ils y pénètrent à larges foulées, comme un robuste nageur entre en courant dans la mer. D’autres, en revanche, n’ont avec elle aucune proportion commune. Au rebours des premiers, ils la jugent anormale. Ce qu’elle manifeste d’exigeant et de désordonné leur fait peur, et cette appréhension les pousse soit à en décrire avec détail l’horreur mesquine (il y a dans le naturalisme des velléités d’exorcisme), soit à se détourner d’elle et à recourir à des alibis imaginatifs. Il est curieux de constater que Jaloux a utilisé ces deux procédés de défense. Minutieux et dégoûté, il a peint des scènes de la bourgeoisie provinciale, et son amertume lucide trahit qu’il ne ressemblera jamais à ses modèles, Et d’autre part, il s’est protégé contre un univers qu’il jugeait dangereux, au moyen d’un univers fictif. Car la vengeance ne lui suffisait pas, il lui fallait l’évasion ».

Et le critique ajoute :

« Ecrire des romans, c’est prendre une assurance contre les soubresauts imprévisibles de la destinée au moyen d’un petit destin, que l’on combine soi-même et sur lequel un contrôle est possible. Ecrire des poèmes, c’est soumettre jusqu’aux mots à un arbitraire et à une limitation, C’est parce qu’ils redoutent ce qui pourrait arriver que la plupart ries héros de Jaloux se rejettent dans le rêve, infiniment docile, ou qu’ils font appel au passé, lequel a le grand mérite d’être accompli ».

Nous touchons là à une forme d’imagination bien spéciale et bien connue : l’imagination rétrospective tournée vers le passé, fertile chez des écrivains comme Edmond Jaloux que [p. 171] nous venons de citer, et si nous remontons plus haut, chez Restif de la Bretonne, Amiel, par exemple (10), improductive il faut bien le dire, chez un grand nombre d’individus. Cette imagination « toute méditative est opposée, en son objet, à l’imagination de l’avenir, qui, au contraire, éveille l’espérance et anime l’activité » (Dupré).

D’un côté, le rêve agressif qui se jette dans l’action, de l’autre le rêve boudeur qui s’en détourne. Bientôt il ne s’agit plus de rêve producteur… L’individu perd de plus en plus le sens du réel. C’est le rêveur inactif, le rêveur passif.

C’est à propos des rêveurs passifs qu’on peut relire avec Dupré les fameuses lignes de Goethe : « L’homme est un être réel, placé au milieu d’un monde non moins réel, et doué d’organes au moyen desquels il peut reconnaître et exécuter ce qui lui plaît et ce qui est profitable. Tous les hommes bien organisés ont la conscience de leur existence et de quelque chose qui existe autour d’eux. Mais il y a aussi un point creux dans le cerveau, une place où il ne réfléchit aucun objet, comme il y a dans l’œil même un point qui ne voit pas. Si l’homme applique particulièrement son attention sur cet endroit, s’il s’y absorbe, une maladie intellectuelle le saisit. Il y devine les choses d’un autre monde. Ces choses ne sont à vrai dire que néant: elles n’ont ni forme, ni étendue. Les choses ne sont à vrai dire que néant, j’y insiste, mais elles oppressent comme les espaces vides de la nuit et elles poursuivent avec plus d’acharnement que des spectres, si l’on ne sait pas s’y soustraire ».

C’est que, en effet, les rêveurs passifs «n’ont pas l’habitude de projeter au dehors un rêve constructeur bruyamment et tumultueusement : ils ruminent au fond d’eux-mêmes un rêve destructeur dans le silence et l’obscurité. Ce sont tous les grands héros de la vie intérieure, qui mettent un abîme entre l’Idéal et le Monde, à force d’abaisser le Monde et de placer l’Idéal trop haut : ce sont les âmes trop lucides et [p. 172] trop pénétrantes dont l’enthousiasme n’aboutit pas, dont le désir n’est pas satisfait ; ce sont les victimes fameuses du mal de penser, dont les lèvres se crispent et dont les bras quelquefois robustes retombent cependant inertes et découragés devant le spectre obsédant de l’inutile effort ».

Et Dromard, à qui nous empruntons ces lignes, cite Maurice de Guérin, Vigny, Maine de Biran, etc.

C’est chez les rêveurs passifs qu’on trouvera de préférence « cette forme particulière d’imagination philosophique à caractère n’1ystique qui entraîne certains esprits supérieurs dans une sorte d’état de rêverie et de vertige métaphysiques où se perd le sens du réel ; l’intelligence en arrive à ne plus distinguer le monde objectif du monde subjectif » (Dupré).

Peut-être n’est-ce là encore qu’une attitude intellectuelle et les rapports avec le monde extérieur se font-ils cependant normalement. Il n’en va pas de même lorsque l’homme se met à se rapprocher de l’extase que cultivent les Soufis de la Perse et les Yoghis de l’Inde. « Il faut entendre ces monomanes vanter cet opium de la rêvasserie grâce à quoi l’esprit apparaît à ses propres regards non seulement dévêtu « mais désubstancié ». Cet opium de la rêvasserie par lequel tout devient « fumée, ombre, illusion, vapeur », cet opium de la rêvasserie par lequel on sait à la fois « les joies de l’être et celles du non être » (Dromard). Bref, l’état du nirvana devient le seul désirable et on imagine à quel point le monde extérieur est négligé par de tels sujets.

Il est des vocations religieuses qui font illusion et qui sont en réalité des pseudo-vocations religieuses. A côté des individus qui entrent dans les ordres poussés par une foi profonde, ou cherchant un refuge après un choc affectif plus ou moins avoué, il y a ceux pour lesquels lemépris du monde extérieur, loin d’être secondaire à des questions de dogme, est un fait constitutionnel, inhérent à l’individu, disposant l’esprit à des rêveries intérieures que la claustration préservera, entretiendra. Ils paraissent sincères dans leurs croyances, et c’est quelquefois inconsciemment qu’ils ont pris un motif divin pour calmer leur besoin d’intériorisation.

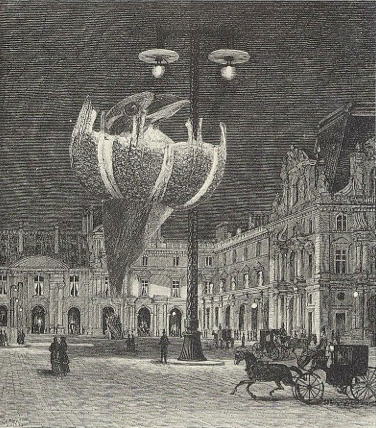

Max ERNST (1891-1976) – Dans le bassin de Paris, Loplop, le supérieur des oiseaux, apporte aux réverbères la nourriture nocturne, 1929, Extrait de la Femme 100 têtes

Gravures découpées et collées sur papier collé sur carton, 22 x 18 cm.

Où reste, dans la pratique, il existe toutes les nuances entre [p. 173] ces différents états. Il y a des cas où la rêvasserie est le refuge habituel « de purs dilettantes assez négligeables au point de vue social et d’ailleurs assez pauvres de vitalité » (Dromard). Il y a des individus qui cachent avec un soin jaloux le dérèglement de leurs rêveries. On s’en aperçoit par hasard. Un malade de Féré (11) qui « dans l’enfance évitait les jeux et cherchait la solitude, eut, à l’âge de 37 ans, « ce qu’on appelait des absences », des rêvasseries d’où le tirait une excitation accidentelle, un bruit, par exemple. Un jour, un de ses clients qui ne le connaissait pas, demande à lui parler. Le malade répond : « Il est à Chaville » et épouvanté de sa réponse, s’enfuit en proie à la plus vive anxiété. Il explique par la suite qu’il s’était construit, une vie idéale qu’il croyait passer, durant ses « absences », à Chaville, dans un château fictif construit par ses soins, avec une femme et des enfants imaginaires. Ces faits s’expliquent par la constitution même du sujet. Etant enfant, il aimait à errer seul dans la campagne. « C’est dans ces heures de solitude qu’il commença à construire des châteaux en Espagne qui prirent peu à peu une importance considérable dans sa vie. Ses constructions étaient d’abord éphémères, quotidiennement remplacées par des nouvelles ; mais peu à peu, elles prirent plus de consistance. Chaque fois que le jeune M. éprouvait le besoin de s’isoler, il reprenait son rêve du matin ou de la veille et parcourait une carrière parallèle à la sienne, carrière rapide dont l’évolution durait quelques jours, une semaine ou deux. Quand il était bien pénétré de son rôle imaginaire, il lui arrivait souvent de construire son rêve même en présence d’autres personnes. Quand il était au collège, des classes entières se passaient en rêve ; il n’avait souvent rien entendu, ni rien vu de ce qui s’était passé autour de lui. M. M. a parcouru ainsi une multitude de carrières fictives dans des directions différentes, tantôt militaire, tantôt marin, tantôt ingénieur, etc. Les événements semblaient s’enchaîner naturellement à la satisfaction du rêveur qui préférait sa vie fictive à sa vie réelle. [p. 174]

Paul Bourget, dans « Anomalies », a rapporté une situation analogue par bien des points : « La Maison de Saint-Cloud », c’est le château en Espagne d’un tailleur qui essaie de tuer le médecin qui lui montre l’inanité de son rêve.

Bonhœffer raconte l’histoire d’une jeune femme qui se croyait fiancée et échangeait une longue correspondance avec un fiancé imaginaire, s’écrivant à elle-même des lettres passionnées.

On peut lire, dans Bleuler, l’aventure d’une autre jeune femme, encore capable, à un degré passable, de vie sociale, et à un degré élevé de travail, qui se faisait avec des chiffons une poupée qu’elle regardait comme le fils de son amant imaginaire. Quand celui-ci fut sensé parti pour Berlin, elle voulut lui envoyer son enfant, mais d’abord, prudemment, elle se rendit à la police ct demanda si on considérerait comme une fraude le fait d’expédier un enfant comme un colis et non avec un billet de voyageur.

Pierre Janet (12) raconte l’histoire d’un jeune paysan qui le matin est normal et le soir s’imagine (sans conviction absolue du reste, puisque sa croyance est intermittente) être le fils d’une dame de la ville et d’un banquier : « Ce garçon, dit Janet, s’est laissé aller depuis longtemps à une rêverie qui, au début, ne manquait pas d’une certaine justesse. Il a été fort maltraité par ses parents et en particulier par sa mère qui, comme ses amis nous le confirment, l’a toujours traité fort durement. Dans ses maladies et ses souffrances, il a toujours regretté l’absence de l’affection maternelle. Au début, nous raconte un de ses amis, il disait seulement que sa grand’mère était sa vraie mère. Peu à peu, il s’est inventé une autre mère, puis une sœur, puis une fortune, puis tout un roman. Il se trouve en présence d’un rêve qu’il a laissé trop grandir et qu’il ne sait plus reconnaître ». C’est ce jeune homme qui prononçait cette jolie phrase : « Comment doit-on s’y prendre pour distinguer ce qui est un souvenir et ce qui est un rêve ! »

Un pas de plus et le seuil du pathologique est alors nettement [p. 175] franchi. L’activité, tiraillée par le double jeu qu’il faut mener, la vie réelle d’une part, les créations imaginaires de l’autre, se dissocie. Oublieux du monde extérieur, le sujet s’absorbe dans ses conceptions chimériques, les varie, les enrichit, les transforme, sans avoir besoin de les imposer à ses proches, parfois même sans s’en ouvrir jamais. A ce sujet, l’histoire d’une jeune fille de 28 ans, Marie B. vaut d’être longuement rapportée.

« Marie B… est internée à l’Asile Clinique depuis le mois de Février 1921. C’est son deuxième internement. Quatre ans auparavant, elle a fait un premier séjour à Sainte-Anne, où elle est restée 8 mois. Elle avait alors 23 ans. En réalité, il s’agissait dès cette première entrée de troubles mentaux déjà anciens, dont l’état actuel n’est que l’aboutissement.

Voici d’ailleurs son histoire :

Née de parents normaux, on ne trouve à signaler dans ses antécédents héréditaires qu’un grand-oncle paternel qui aurait eu des crises d’épilepsie. Une tante paternelle aurait également présenté, à la fin de sa vie, quelque idée de grandeur. Elle a un frère âgé de 19 ans, normal. Son enfance fut un peu souffreteuse. D’une santé délicate, elle eut de fréquentes bronchites, et une pleurésie à l’âge de 8 ans. Elle était sujette enfin à des crises de dyspnée, vraisemblablement liées à de l’adénopathie trachéo-bronchique.

Intelligente, elle apprenait facilement à l’école et travaillait avec assiduité. C’était, au dire de ses parents, une enfant affectueuse et douce, n’aimant pas les jeux bruyants et vivant volontiers seule. Dès l’enfance, en effet, se manifestait chez elle un penchant à la rêverie, à la vie intérieure, qui lui faisait déjà préférer la solitude à la compagnie d’enfants de son âge. Elle se plaisait à rester à la maison — à lire et à songer — et il était souvent difficile de la décider à sortir ou à s’amuser.

Les premiers troubles apparurent à la puberté, en 1907, peu après l’établissement des règles. Elle avait alors 14 ans. A ce moment survint une crise d’excitation psychique au cours de laquelle se manifestèrent des idées de grandeur: brusquement, elle déclare à ses parents qu’elle est la Reine d’Espagne, prend des attitudes hautaines, se drape dans un rideau, rit, [p. 176] chante, paraît s’amuser, et commande, ordonne, veut qu’on lui obéisse ainsi qu’à une souveraine, s’irritant quand on ne cède pas à ses caprices. Cet état s’exaspère pendant les périodes des règles et dure, plus ou moins accentué, pendant près de deux ans. Peu à peu cependant tout se calme, et une nouvelle période de vie normale se produit qui va s’étendre de 15 à 23 ans (jusqu’en octobre 1915).

Pendant ces 8 années, elle semble avoir oublié toute idée mégalomane. Elle reprend ses études, s’y intéresse. On lui fait donner des leçons particulières. Elle arrive ainsi à avoir une instruction supérieure à celle de bien des jeunes filles. Cependant elle reste rêveuse comme autrefois. Elle aime à s’étendre sur son lit pour rêver à. son aise. Elle préfère rester il la maison, où d’ailleurs elle s’occupe de couture et de broderie. Elle est en effet coquette, veut avoir l’air d’une jeune fille du monde, être distinguée. Elle n’a pas d’amies, et cela ne la prive guère. Car ce qu’elle préfère, c’est toujours la solitude. A 18 ans, on veut la faire marier. Elle refuse, sans donner aucune raison, et ses parents n’insistent pas. Il semble, d’ailleurs, que ce soit parce que le jeune homme qu’on lui présentait n’avait pas une position suffisante. Elle ne cache pas, en effet, son goût pour le luxe et dit souvent avec amertume : « Je suis la fille d’un employé ».

En octobre 1915 — elle a 23 ans — un nouveau changement survient. Progressivement et sans cause appréciable, elle devient apathique, parle peu, refuse de se lever, passe la plus grande partie de sa journée au lit. Elle s’occupe à peine de sa toilette. Si on lui parle, elle répond d’un ton excédé, s’irrite facilement et jette même des objets à la tête de ses parents. Étendue sur son lit, elle ne dort pas, mais a l’air de penser ou de rêver. Elle est d’ailleurs parfaitement consciente de ce qui se passe autour d’elle et, quand elle veut, se conduit tout à fait normalement. Ses paroles s ont adaptées, pertinentes. Mais son humeur devient de plus en plus acariâtre. Elle paraît mépriser ses parents et avoir surtout une réelle aversion pour son père et son frère, sur lesquels s’acharne sa méchanceté. Elle les oblige à accéder à tous ses désirs, est hautaine, arrogante avec eux, les considère ironiquement et leur dit [p. 177] parfois : « Voyez ma puissance. Je vous fais marcher comme je veux » Elle ne prétend pas comme la première fois, qu’elle est encore la Reine d’Espagne, maïs on retrouve à certains moments des attitudes et des paroles montrant qu’elle garde d’identiques conceptions ambitieuses.

A d’autres moments, elle reste sombre, devient extrêmement renfermée, refuse de voir qui que ce soit, se dit fatiguée, épuisée. Son état général, en effet, laisse fort à désirer. Elle est très amaigrie, se nourrit mal et paraît dépérir progressivement.

Ce n’est qu’au bout de deux ans cependant en octobre1917, que sa famille se décide de la faire admettre à Sainte-Anne, où elle fait un premier séjour de 8 mois. Elle en sort non guérie en mai 1918 et, revenue chez elle, montre la même inactivité, la même indifférence ironique vis-à-vis des siens, la même irritabilité, en un mot, un état absolument semblable à celui ayant précédé l’internement. Elle passe ainsi près de 3 ans dans sa famille, restant presque continuellement au lit, désagréable, méchante, capricieuse, violente, inoccupée, faisant mener à tous autour d’elle « une véritable vie d’enfer ».

Elle est finalement ramenée à Sainte-Anne le 6 février 1921 et n’en est plus sortie depuis. Voici le certificat du Docteur Genil-Perrin, rédigé à son sujet lors de son entrée :

« Inversion des sentiments affectifs, aversion à l’égard de certaines personnes de sa famille, qu’elle accuse de ne pas s’occuper suffisamment d’elle, de la maltraiter. Nonchalance, paresse, dérobement devant l’effort mental. Attention spontanée suffisante. Mémoire bonne. Annonce qu’elle ne s’intéresse plus à rien, sans d’ailleurs en souffrir. Préoccupations hypocondriaques. Conscience parfaite de sa situation. Pas d’idées délirantes. Pas de troubles psycho-sensoriels. Asthénie physique. »

Depuis cette époque (février 1921), l’état de la malade est resté sensiblement le même. Elle garde le lit, ne fait rien ou presque. A peine, de temps en temps, entreprend-elle un petit ouvrage, broderie ou couture, qu’elle n’achève généralement pas. Elle ne lit pas, ne s’intéresse à rien de ce qui se passe au dehors. Quand on vient près.de son lit, elle feint de dormir, [p. 178] élude en général les réponses aux questions qu’on lui pose, ou bien refuse nettement de se prêter à aucun interrogatoire ; d’autres fois, au contraire elle parle avec bonne grâce, mais le plus souvent sans manifester grand intérêt à la conversation. Elle ne se plaint pas, parait même se plaire à l’Asile et n’exprime aucun désir de retourner dans sa famille. Elle garde d’ailleurs la même indifférence vis à vis de ses parents, et ne cache pas parfois l’aversion qu’elle a pour son père ou son frère. Elle se rend entièrement compte de son état, est lucide, cohérente. Elle n’a aucun trouble de la mémoire ni de l’idéation, et certains jours, où elle est particulièrement de bonne humeur, parait absolument normale. Ces jours-là, elle accepte d’avoir des entretiens suivis et s’exprime correctement, raconte sa vie, la commente, est consciente de son état, analyse ses troubles, souvent avec finesse, mais se refuse à dire pourquoi elle agit ainsi vis à vis des siens, ni pourquoi, à tant d’autres moments, elle se montre désagréable avec chacun, ou s’emporte et s’irrite, refusant alors de parler à qui que ce soit. C’est ainsi, en effet, qu’elle se présente le plus souvent, étendue dans son lit, tournée vers le côté le plus sombre, et paraissant suivre une longue rêverie. A ces moments, la moindre chose déchaine sa mauvaise humeur, elle jette l’assiette que l’infirmière lui présente, ne veut pas qu’on touche à son lit, se plaint d’obsessions, et, pendant toute une période, déclara même ne pouvoir supporter la vue d’un peigne. Elle tient à ce que tous les objets, sur sa table de nuit, soient rangés dans un ordre déterminé. Au contraire, abandonnée à elle-même, elle paraît plongée dans une véritable méditation, et parfois semble sourire à ses pensées.

Pendant plusieurs mois, elle garde ce même aspect. Puis l’on voit survenir des périodes — semblant d’ailleurs correspondre aux époques menstruelles — où se manifeste une certaine excitation. Elle se lève, se drape dans ses couvertures, prend des attitudes théâtrales des « poses », fait des sourires aux médecins ou les regarde ironiquement. Ses propos expriment souvent un certain érotisme et son attitude hautaine trahit des conceptions mégalomanes. Ces périodes sont en général très courtes, passagères même. Très vite, elle retombe [p. 179] dans son inertie coutumière. Peu à peu, cependant, l’affection progressant, on voit la malade s’enfoncer, pour ainsi dire, dans la maladie.

Elle devient plus indifférente encore, parait complètement détachée du monde extérieur. Elle se livre à d’interminables rêveries, au cours desquelles elle donne l’impression d’être heureuse, et des sourires de satisfaction passent sur son visage. Elle ne fait plus aucune toilette et refuse qu’on la lui fasse. Elle gâte même parfois son lit. Elle s’irrite quand on la dérange, devient violente à certains moments, si bien qu’elle doit être placée dans une salle d’agitées. Elle accepte d’ailleurs ce voisinage sans aucune répugnance et, sans jamais s’occuper de ses compagnes de chambre, continue à vivre dans ses pensées.

Depuis quelques mois, elle arbore des ornements bizarres. Sans chemise, souvent sans draps, roulée dans ses couvertures, quand elle ne s’expose pas nue à la vue de tout le monde, sa tête est ornée d’un diadème en papier d’étain, ses bras, ses poignets, ses épaules, ses chevilles portent d’innombrables bracelets en ficelles et en rubans. Des bagues de même sorte ornent ses doigts. Cependant elle ne se lave pas, et le personnel doit lutter avec elle pour l’obliger à se tenir à peu près propre. Son humeur est variable. La plupart du temps, silencieuse et inactive, elle s’alimente mal et frapperait l’infirmière qui insisterait pour la faire manger. D’autres fois, elle se montre aimable, minaudière, hardie dans ses gestes et ses paroles, provoquant quiconque à des actes obscènes, demandant des baisers, des caresses, sur un ton affecté, faubourien. Durant ces périodes, elle dévore gloutonnement.

Et, cependant, s’opposant au tableau de ce comportement, qui ne peut que faire penser à un état démentiel progressivement constitué, lorsque l’on pratique un interrogatoire de la malade (les jours où elle veut bien s’y soumettre) on reste étonné de la pertinence de ses réponses. Marie B…, en effet, est toujours orientée, lucide. On ne décèle dans ses discours aucun trouble du jugement ou du raisonnement. Sa mémoire parait entièrement conservée, son attention suffisante ; l’effort mental reste possible et productif. Nous avons déjà dit que [p. 180] toujours nous l’avons vue consciente de son état et même capable d’en faire la critique, mais se dérobant lorsqu’on lui demandait les raisons profondes de son attitude. Nous avons pu cependant, à la suite de très nombreux interrogatoires, obtenir d’elle, enfin, de véritables confidences. Comme elles nous paraissent de nature à éclairer la genèse aussi bien que le mécanisme de l’état que nous lui voyons présenter, nous transcrivons en les réunissant l’essentiel des conversations et des aveux qu’elle nous a faits. Parlant tout d’abord de l’accès d’excitation qu’elle eut à l’âge de 14 ans, voici ses propres paroles que nous avons plus haut déjà relatées : « Je me rappelle la crise que j’ai eue autrefois : j’ai dit que j’étais la Reine d’Espagne. Dans le fond je savais bien que ce n’était pas vrai. J’étais comme un enfant qui joue à la poupée et qui sait bien que sa poupée n’est pas vivante, mais qui veut s’en persuader… »

« Je me coiffais, je me drapais …Cela m’amusait… et puis, peu à peu, cela fut malgré moi… Je ne peux pas dire que j’étais normale ou anormale… j’étais comme enchantée… C’était comme un rêve que je vivais. »

Plusieurs fois, revenant sur cette période, elle nous a fait les mêmes déclarations. Jamais, du reste, elle n’a varié dans ses explications. « Oui, tout me paraissait enchanté. J’avais l’impression d’être ailleurs, et je reconnaissais cependant toutes les choses autour de moi. J’étais comme une comédienne qui avait joué un rôle et qui se serait mise dans la peau de son personnage. J’étais convaincue… pas tout à fait… J’étais dans un monde imaginaire. C’étaient plusieurs vies que je vivais et, de toutes ces vies, j’étais le personnage principal. »

…Avant cette crise, j’allais au cours comme tous les enfants. Après on m’a gardée à la maison. On me faisait donner des leçons, mais, chaque mois, cela me reprenait un peu avant mes règles… Toutes mes idées me revenaient pendant 8 jours. Mais c’était moins agréable que la première fois, car je me rendais mieux compte que ce n’était pas réel. J’avais cependant encore l’impression de vivre dans un rêve… Et cela a duré ainsi pendant 2 ans : une semaine par mois je retrouvais mes rêves. » [p. 181]

« Tout cela est passé, continue-t-elle, mais j’y songe encore parfais. »

Parlant de ses parents et de l’indifférence qu’elle montre à leur égard : « C’est vrai, ce n’est pas eux que j’aurais dû avoir comme parents. Moi, c’est une autre vie que celle qu’ils me donnaient que j’aurais dû avoir. J’aime les fêtes, le luxe… Ce sont des employés. Ils ne me comprenaient pas. »

Et comme on lui fait observer que, pourtant, c’est elle qui ne voulait jamais sortir, elle reprend : « Ah ! j’ai eu tant de vies différentes, une fois, je me suis mariée avec un Américain, très beau, qui portait des lunettes d’or. Il m’a emmenée faire un grand voyage avec lui et j’ai fait naufrage… Nous avons été sauvés par un paquebot qui nous a ramenés chez nous. Nous avions un grand hôtel et chacun notre chambre. Quelles fêtes j’ai données ! »

Pressée de questions au sujet de ce récit, elle convient en souriant : « Et bien ! non, ce n’est pas vrai… mais… »

Et il y a dix autres récits semblables. Chacun est celui d’une existence fictive qu’elle vit en imagination. « J’ai vécu au temps de l’homme des cavernes… », etc. etc.

Depuis quelques mois, ses historiettes revêtent une teinte érotique. D’ailleurs, elle ne consent plus à donner de renseignements que si on la tutoie ou qu’on lui donne des nous d’amitié, tels que : « mon petit lapin ». Dès que la conversation perd ce caractère, le mutisme réapparaît. Elle s’exprime avec aisance, insolence, tutoyant tout le monde, ironique, douée d’un sens aigu d’observation. Si elle ne parle pas, en général, dit-elle, c’est parce qu’elle vit avec une bande de sauvages. Et cependant la société lui plaît, elle est mondaine. Mais il n’y a ici personne de son rang, sinon les médecins. Elle aime l’un de nous, dont elle se déclare la maîtresse depuis très longtemps. Elle aurait eu avec lui une fille qui aurait actuellement 3 ans et serait entre les mains du père présumé. Elle a aussi une autre fille de 6 ans, très fortunée, qui voyage. Son père est un homme ultra-chic. ‘

Voici encore d’autres récits : ‘J’ai fait la noce autrefois, déclare-t-elle. Je n’ai pas compté tous ceux avec qui j’ai couché. Ici, je m’em… comme on dit vulgairement, je n’aime [p. 182] pas être seule. On est un peu en retard ici. On ne comprend pas que je me mette nue avec un bracelet d’or aux cuisses.

Et elle nous explique que son diadème de papier, ses bagues et ses bracelets de ficelle représentent les bijoux qu’elle voudrait avoir. « C’était mon genre de vie d’être très élégante dehors et chez moi de me mettre toute nue. C’est de l’art. Autrefois, j’étais bien foutue, blanche, parfumée, tandis que maintenant je suis maigre, j’ai la peau jaune, je suis bonne à mettre à la fourrière. Autrefois j’avais des amis que j’aimais beaucoup. On donnait des fêtes chez moi. Il y avait des fleurs, des parfums, des fourrures d’hermine. Mes amis me donnaient des objets d’art, des statues, des autos. C’est quelqu’un de jaloux qui m’a fait enfermer ici… Si tu m’avais connue autrefois tu ne te serais pas embêté avec moi. Tu serais venu à mes fêtes. »

Nous lui demandons pourquoi elle n’est pas restée la femme qu’elle était autrefois.

« Les idées sont toujours les mêmes, mais je suis épuisée. Je ne suis plus bonne que pour me reposer ct ne peux plus donner des fêtes. Je suis dégoûtée de la vie, je ne fais même plus ma toilette parce que le lavabo me dégoûte. Chez moi, j’avais une jolie cuvette en verre sculpté, avec un cercle d’or et puis les flacons assortis. »

Elle explique en riant qu’elle est gâteuse parce qu’on ne la soigne pas : « Jamais je n’aurais pensé, mon petit lapin, que je ferais dans mon lit, mais ce n’est pas ma faute. J’en ai honte. Une femme souffre de ces choses. C’est déjà vexant quand on est bien portant d’aller aux W. C. »

Elle ne mange pas, dit-elle, parce que la vie la dégoûte.

Elle nous a dit encore : « Je n’aime pas qu’on me dérange quand je suis en train de penser, de penser à ma vie d’autrefois… Je ne m’intéresse pas ici au présent, alors je me reporte sur les choses intéressantes d’autrefois. Quand je me mets nue dans mes draps, ça me rappelle ma vie d’autrefois. Je m’adorais dans la glace, en artiste.»

Elle rêve parfois la nuit qu’elle tombe dans un précipice, ou bien qu’elle se promène dans la campagne, qu’elle se baisse pour cueillir des fleurs, mais qu’au moment de les saisir [p. 183] elles sont fanées, et sans faire ici d’analyse des songes, on pourrait presque y voir un symbole de son existence manquée, qui ne se satisfait que par des vies imaginaires.

Elle n’accorde d’ailleurs qu’une foi très limitée à tous ces récits. Il n’est pas besoin de beaucoup la pousser pour lui faire avouer qu’il ne s’agit que d’histoires. C’est ce qu’elle appelle l’enchantement. Et ce mot semble répondre pour elle à ce pouvoir qu’elle a de vivre en rêve. « Dans l’enchantement, nous dit-elle, j’ai été tout ce que j’ai voulu. J ai même fait des bêtises, j’ai été morphinomane, cocaïnomane. J’ai eu des amants. L’un d’eux s’appelait Emile X (C’est justement le nom du jeune homme qui la demanda en mariage) « Je ne l’aimais pas. Il était dans le commerce. C’était un bon cœur, mais j’ai des goûts de richesse. Je suis difficile à contenter. Je suis peut-être d’essence royale… »

Parlant d’un autre amant supposé qui l’a, dit-elle, demandée en mariage : « Il était millionnaire et habitait les Champs- Elysées. J’ai été sa maîtresse. J’allais chez lui. Je l’avais connu en conduisant mon frère au lycée. J’avais 20 printemps. »

Et comme on s’étonne qu’elle ait pu faire de telles frasques : « Naturellement, il ne m’a pas demandée en mariage, mais dans l’enchantement, oui. L’enchantement, c’est le résultat d’une puissance, de manœuvrer choses et êtres comme on veut… Par l’enchantement, j’avais une vie qui se déroulait frivole et légère et l’on m’attribuait d’avoir des amants.

« Ils s’introduisaient chez moi la nuit. Ils venaient deux. Ils emmenaient des coiffeurs et l’on regardait des cartes postales. »

Il y a loin de l’activité psychique de cette jeune fille à celle des savants ou des artistes dont nous avons parlé, enfermés dans un monde de pensées fécondes et productives. Dans tous ces cas, nous avons affaire à des schizoïdes, mais à des degrés divers. Marie B… a même dépassé le stade de la schizoïdie. Elle est devenue ce que nous appelons une schizomane (13). La réalité est de plus en plus négligée. Les sujets [p. 184] sont inertes, inactifs, l’air absent et donnent l’apparence de l’inaffectivité puisqu’ils ne s’intéressent pas à cc qui se passe autour d’eux. L’intégrité des fonctions intellectuelles est cependant parfaite. Il est parfois difficile de les interroger en raison du manque d’attention que montrent les malades ou de leur reploiement sur eux-mêmes, mais les réponses obtenues sont correctes, logiques, adéquates. Il existe une dissociation entre l’activité intellectuelle qui tend à se manifester selon un mode de pensée « autiste ». Les sujets se complaisent dans l’inactivité, et quand on tente de leur imposer de force la réalité extérieure, ils essaient de s’y soustraire par des fugues, de l’agitation, ou par le suicide. Ils ont des tendances à la claustration. La pensée « autiste » aime la solitude… Un monde imaginaire monstrueux, « véritable cancer psychique », (Laforgue et Allendy) a envahi l’activité mentale du sujet. La formule de Bergson : « On rêve dans la mesure où on se désintéresse » trouve ici en quelque sorte son application idéale et, on peut citer Ribot (14) qui donne en ces termes un aperçu succinct de toute la question :

« La construction d’un monde imaginaire est un attribut humain dont nul n’est dénué, puisque sans lui nous ne pourrions sortir du présent pour faire un pas dans l’avenir et nous le représenter, si pauvrement que ce soit. L’observation montre que, au-dessus de ce niveau commun, il y a tous les degrés depuis l’imagination sèche, nette, cohérente, jusqu’à la rêverie incohérente et insaisissable et à l’exubérance désordonnée : or, la prédominance toujours croissante de l’imagination confine au danger de vivre complètement dans l’irréel, ce qui advient fréquemment. »

∴

Voilà tout un monde de rêveurs étranges qui étaient jusqu’à ce jour bien déroutants, bien mal connus. On se contentait pour les juger des épithètes : « bizarre », « excentrique », « renfermé », « endormi », « morose », voire « neurasthénique », etc. Ce sont, non pas des distraits d’occasion, mais d’éternels distraits, des rêveurs. Dromard, sous le nom [p. 185] de rêveurs passifs, visait des états disparates et il y a des rêveurs passifs qui ne sont pas des schizoïdes. En effet, le genre de rêveries que nous avons décrites n’épuise pas toutes les rêveries. Il y a de grands rêveurs qui ne sont pas schizoïdes. Leur comportement, malgré les analogies, demande à être différencié dans des cas fort divers. Les conceptions imaginaires elles-mêmes ne se forment pas toujours sur un mécanisme identique. Quels sont donc ces rêveurs qui méritent d’être séparés des rêveurs schizoïdes ?

1° Il y a d’abord les rêveurs actifs…

En effet, on pouvait penser après les remarquables travaux de Dupré et Logre (15) sur les troubles de l’imagination, qu’il n’y avait rien à ajouter. Et, pourtant, les fabulations délirantes rapportées par Dupré sont bien différentes de celles que nous avons trouvées chez Mademoiselle Marie B., par exemple. Comparons attentivement les unes et les autres, Nous verrons mieux les divergences.

Les lois psychologiques qui président au Délire d’Imagination sont en effet bien différentes de celles que l’on observe ici : chez les sujets de Dupré et Logre, l’activité créatrice résulte de l’association spontanée des idées et des images. La construction se fait extemporanément, sur-le-champ. « Les affirmations jaillissent spontanément par intuitions ». Au contraire, les créations de notre malade se sont accomplies lentement et ont été longuement méditées. Elle n’a pas accueilli toutes les images, ni toutes les idées et celles qu’elle a retenues, elle les a patiemment caressées et embellies… Il n’est donc pas entré d’intuition dans l’élaboration de ses thèmes favoris.

Un autre trait important, c’est que pour un sujet de Dupré et de Logre « l’imagination émet des affirmations à la réalité desquelles, en dehors de toute expérience, il attache immédiatement sa croyance ». Cette croyance fait le délire. Il existe une conviction très arrêtée, « le malade, réalisant d’emblée ses associations d’idées, transporte dans le monde extérieur ses créations subjectives, en leur conférant les [p. 186] caractères de l’objectivité ». Mademoiselle B… n’affirme pas la réalité du monde qu’elle s’est créé. « En réalité, nous disait-elle, il ne m’a pas demandé en mariage, mais dans l’enchantement, oui… Par l’enchantement, j’avais une vie qui se déroulait fragile et légère… » Il y a là ce que Séglas et Logre nomment une « activité de jeu » laquelle est la règle chez ces malades, tandis qu’elle semble constituer pour Séglas et Logre (16) un épiphénomène, un épisode dans un système délirant solidement ancré.

Ce caractère d’objectivité existant chez l’imaginatif fait qu’il porte dans le monde extérieur les produits de son excitation psychique : il ajoute à la vie. Notre sujet, loin d’agir sur le monde extérieur, s’en retranche. Elle n’ajoute pas, elle transforme et, loin de porter sa subjectivité sur le monde extérieur, enferme jalousement ce monde transformé dans son moi profond. L’imaginatif continue à vivre dans la réalité « en homme éveillé et non point en rêveur ». Notre malade est une rêveuse, l’autre est un homme d’action. Il agit sur la réalité. Elle existe, il l’aime. Ici, au contraire, la réalité tend à s’abstraire, à devenir une image. Le premier attaque de front la réalité. Le deuxième la fuit.

D’un autre côté pour Dupré et Logre : « Le délire dès son éclosion s’entretient et s’accroit ». Le roman s’enrichit sans cesse de fables inventées. Il se propage « par voie d’extension ». Aussi les événements imaginés par le malade du type Dupré el Logre sont-ils « rares, singuliers, extraordinaires », particulièrement propres à frapper l’esprit du sujet et de son entourage. Leurs récits rappellent les scènes d’un roman d’amour et d’un roman d’aventures. Cette fabulation fantastique atteint facilement des proportions énormes, invraisemblables. Les malades ne parlent que de millions, de princes, de rois, etc. Marie B…, au contraire, ne tend pas à étendre aussi démesurément ses conceptions. Elle les enrichit sans doute, mais c’est à la suite d’une élaboration lente. El, de plus, il n’y a pas de construction centrale, de roman [p. 187] formant comme une sorte d’armature sur laquelle viendront se disposer les diverses péripéties. Ce sont plutôt de simples historiettes formant chacune un tout, sans lien les unes avec les autres, et qui tour à tour suffisent à l’occuper. « J’ai été une reine de l’antiquité, une courtisane… J’ai été morphinomane, éthéromane »… On sent qu’il s’agit là d’épisodes successifs créés par un mécanisme comparable à celui qu’on trouve dans les rêveries des enfants, qui se racontent de « belles histoires » dont ils sont les héros. Chaque histoire dure ce qu’elle peut. Certaines, plus belles, sont plus souvent reprises. Puis, oubliées à leur tour, elles cèdent la place à d’autres, plus nouvelles.

Un autre élément va encore séparer les états dont notre cas est le type d’avec les Délires d’imagination vrais de Dupré et de Logre. En effet, l’examen du comportement et des réactions médico-légales de ces malades va nous donner des constatations bien différentes. Comme nous le disions, l’imaginatif est un homme d’action. Les sujets de Dupré et Logre, « dans leur activité délirante, ne sont nullement indifférents ou béats. Ils sont éveillés, lucides, s’intéressent au milieu qui les entoure, réclament leur sortie. De plus, ils « conforment leurs actes à leurs fabulations. Ils se répandent non seulement en paroles, mais en actes de toutes sortes. Les conséquences seront multiples : faux témoignages, revendications d’ordre familial et surtout filial, intrigues politiques, escroqueries, vagabondage ». Nous avons sous les yeux, des « fables en marche (17). L’internement s’impose la plupart du temps. Ici, l’auteur joue son rôle jusqu’au bout. Il y a loin de ce type à Mademoiselle B…, encore avons-nous choisi pour mettre en valeur de telles conceptions imaginaires une malade qui les extériorise plus que les autres du même genre. Elle consent à se couvrir de bracelets et de bagues, à prendre des poses hautaines, parfois elle veut bien nous raconter son rêve intérieur, mais l’aspect clinique dominant chez de pareils sujets, c’est l’indifférence à l’ambiance, le retrait de la [p. 188] réalité. Mademoiselle B… ne se soucie pas d’avoir un public, de nous révéler le roman qui l’occupe. C’est à l’intérieur de l’individu, dans son moi, que se passe l’action. Aussi la plupart de nos malades de ce type restent-elles au lit, l’air distrait, lointain, souriant d’un air vague, paraissant suivre des pensées qui échappent à l’observateur, ne répondant pas aux questions, semblant désorientées, réalisant le type des pseudo-confusions mentales, inertes, insoucieuses de la réalité, ne s’alimentant qu’à peine, parfois gâteuses, ne s’occupant pas de leur toilette, ravies enfin au monde extérieur par une rêverie qui suspend toute activité.

Une importante question reste à se poser. Pourquoi chez les malades de Dupré et Logre et chez les nôtres les produits de l’imagination sont-ils si différents, du point de vue clinique el du point du vue psychologique ? L’imagination porte des fruits divers, selon le terrain qui la nourrit. C’est dans la constitution même de l’individu qu’on trouvera l’explication des différences cliniques.

Pour Dupré et Logre, le terrain par excellence du déséquilibre imaginatif, c’est la mythomanie. Le délire d’imagination se présente « comme l’exagération morbide de la mythomanie constitutionnelle du sujet. »

La mythomanie, dans ses formes cliniques, se montre, suivant les cas, « maligne et perverse, de défense ct surtout vaniteuse et de luxe ». Le sujet, « tantôt fabule par hâblerie, pour se vanter, tantôt même sans motif plausible ni appréciable. »

Il est suggestible. La naïveté puérile, l’absence de jugement et de sens critique qu’il présente sont en rapport avec la débilité mentale : « comparé dans sa signification nosologique au délire d’interprétation, le mode d’activité délirante de l’imaginatif semble répondre en général à une plus grande infériorité psychique, constitutionnelle ou acquise. Aussi l’observe-t-on de préférence chez les débiles et chez les déments. » Nous nous expliquons ainsi que mythomane, hâbleur ou pervers, suggestible et débile, il s’abandonne à un délire d’imagination désordonné, anarchique, qu’il cherchera à mettre en action. D’où les troubles de la conduite et les réactions médico-légales que nous avons signalés. [p. 189]

Considérons notre malade. Dans l’enfance, c’était une enfant charmante, bonne, affable, gaie, se plaisant à des jeux simples et peu bruyants. Ses parents n’arrivaient guère à la faire sortir. Un naturel rêveur lui donnait le goût de la vie intérieure. La tendance au recueillement, à la méditation, est générale chez ces sortes de sujets. Les conceptions imaginaires s’élaborent dans la solitude et restent intérieures, enfouies dans le moi intime. Le sujet ne se livre pas volontiers. La réalité n’existe qu’en qu’en rêve, transformée, embellie. Alors que le monde extérieur reste tel qu’il est pour l’imaginatif de Dupré, pour nos malades, l’imaginaire seul existe. L’imaginatif de Dupré n’a qu’une existence. II s’impose au monde extérieur. Il ne peut vivre sans lui. Il l’aime d’une passion excessive, le dotant de toutes les qualités. Mademoiselle B… et nos malades de ce genre mènent deux existences : l’une imaginaire, dans laquelle elles se complaisent, l’autre, la vraie, qu’elles dédaignent, ne se donnant même pas la peine de vivre, en négligeant les obligations et les devoirs, absorbées qu’elles ont dans la chimère. Il s’agit d’une sorte de dédoublement, non de la personnalité, mais de l’existence même, l’une normale, terre à terre, jugés souvent banale ou incomplète, l’autre embellie d’ordinaire, plus conforme aux goûts secrets des sujets, véritable dilection de leur part.

La construction imaginaire du type Dupré et Logre est centrifuge, se déversant du sujet sur le monde extérieur. La construction imaginaire de notre malade est, selon nos conceptions, centripète. Mademoiselle B… enfermant dans sa subjectivité un monde extérieur transformé en monde imaginaire.

Grâce à ces notions, on se rendra compte, si l’on veut revenir sur un plan moins nettement morbide, que Dorante, dans le Menteur de Corneille, Tartarin de Tarascon d’Alphonse Daudet, Don Quichotte par exemple, sont des rêveurs actifs, type Dupré. De même, l’imagination déréglée de certaines gens leur fait prendre figure d’emprunt. Ils se donnent le change. Ils miment. Ils deviennent des caricatures. Ce travers a été désigné par Jules de Gaultier sous le nom de bovarysme, la Bovary lui ayant servi de modèle. [p. 190]

2° Distraits et rêveurs apparaissent souvent ces émotifs qui, dans les occasions les plus futiles de la vie quotidienne, manifestent de la crainte, de l’inquiétude, de l’appréhension, du scrupule. L’indécision habituelle peut aboutir à l’inaptitude à l’action. Les fonctions du réel sont là aussi singulièrement compromises. Ce sont ceux que Janet a appelé psychasthéniques.

Qui ne les connaît ? Ils souffrent d’un sentiment d’impuissance. Ils se sentent incapables d’agir, mécontents d’eux- mêmes, indécis, irrésolus. Ils se plaignent d’être maladroits, indifférents, ils ont besoin de direction et d’autorité. Ils ne gardent d’activité que pour les choses qui sont éloignées de la réalité matérielle, ils sont la plupart du temps obsédés. C’est par là qu’ils ne peuvent être assimilés aux schizoïdes. Car leur malaise mental, l’état d’inquiétude, les sentiments d’incomplétude manquent chez les schizoïdes, de même que les obsessions. Point de ces agitations motrices, émotions angoissantes du psychasthénique chez lequel la rêverie et la rumination mentale sont secondaires à l’impossibilité d’appréhender le réel. Nous avons vu au contraire que la tendance à la vie intérieure est primitive chez le schizoïde. Il ne se sent ni insuffisant ni incapable. Il ignore le doute, l’humiliation. L’instabilité affective du psychasthénique est un tourment. Le monde extérieur est à ses yeux un monde idéal dans lequel il voudrait vivre. Pour schématiser à l’excès notre pensée, disons que le schizoïde n’agit pas parce qu’il ne veut pas agir. Le psychasthénique n’agit pas parce qu’il ne le peut pas. Impuissance d’une part, dilection de l’autre.

La rêverie, on pense ce qu’elle peut-être dans l’un et l’autre cas. C’est une dérivation, une compensation pour le schizoïde. Celle des sujets de Janet revêt un caractère douloureux. Elle leur est imposée sous forme de ruminations incessantes. Loin de s’isoler dans ce nouveau monde imaginaire, ils font d’impuissants efforts pour s’en évader. S’ils n’agissent pas, si les fonctions du réel sont touchées, il s’agit suivant l’expression condensée et expressive de Dromard, « d’inhibition par polydéisme ».

Citons au hasard des personnalités célèbres qui paraissent [p. 191] répondre à ce type et qui pourraient prêter à des remarques intéressantes à qui voudrait opposer leur caractère au caractère schizoïde : Restif de la Bretonne, Amiel, Maine de Biran, tant d’autres. Dans la littérature, les noms de Hamlet, le délicieux Salavin de la Confession de Minuit et de Deux hommes (G. Duhamel), nous viennent par hasard à l’esprit.